Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Untersuchung der Atemwege

Zuletzt überprüft: 05.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Trotz der großen Erfolge bei der Entwicklung spezieller Methoden zur Untersuchung des Zustands der Atmungsorgane sind viele der von R. Laennec beschriebenen Methoden der körperlichen Untersuchung nach wie vor von größter Bedeutung. Zwar versuchen wir jetzt, nur die Symptome zu identifizieren, die wirklich einen wichtigen diagnostischen Wert haben, da wir verstehen, dass bei einigen Lungenerkrankungen (z. B. Bronchialkarzinom oder Tuberkulose) das Auftreten dieser Symptome oft auf ein ziemlich ausgeprägtes Stadium der Erkrankung hinweist und für eine frühzeitige Diagnose subtilere Methoden angewendet werden müssen.

Ein weiterer Unterschied zum aktuellen Stand der Forschung zum Atmungssystem besteht darin, dass der Physiologie der Atmung, dem Zusammenhang zwischen klinischen Symptomen und Störungen der äußeren Atmungsfunktion sowie funktionellen und nicht nur anatomischen Veränderungen deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird.

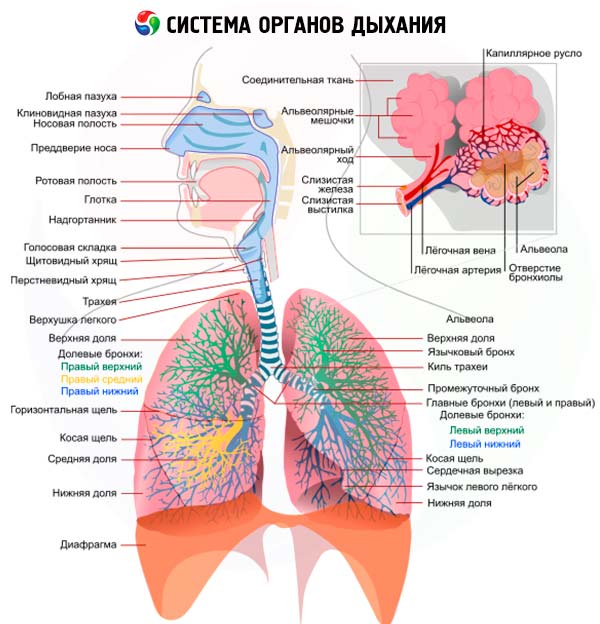

Der gegenwärtige Stand des Verständnisses der in den Atmungsorganen ablaufenden pathologischen Prozesse ist ohne Kenntnis jener Schutzmechanismen, die das Eindringen von Mikroorganismen, Staubpartikeln, toxischen Substanzen, Pflanzenpollen usw. verhindern, nicht möglich. Neben den anatomischen Barrieren (Kehlkopf, Epiglottis, zahlreiche Teilungen und Verengungen des Bronchialbaums), der reichen Gefäßversorgung der Atemwegsschleimhaut und dem Hustenreflex spielen der mukoziliäre Transport durch das Flimmerepithel der Bronchien sowie die Bildung von Tracheobronchialsekret, das biologisch aktive Substanzen (Lysozym, Lactoferrin, a1-Antitrypsin) und von Plasmazellen synthetisierte Immunglobuline aller Klassen, vor allem aber IgA, enthält, eine sehr wichtige Rolle beim Schutz der Atmungsorgane. Auf der Ebene der Endbronchien, Alveolargänge und Alveolen übernehmen hauptsächlich Alveolarmakrophagen und neutrophile Granulozyten mit ihrer ausgeprägten Chemotaxis und Phagozytose sowie Lymphozyten, die Lymphokine sezernieren, die Makrophagen aktivieren, die Schutzfunktion. Bronchoassoziiertes lymphatisches Gewebe (BALT) sowie Reaktionen der humoralen Immunität (Immunglobuline der Klassen A und G) sind für die Schutzmechanismen der Atmungsorgane von besonderer Bedeutung. Einen wichtigen Platz beim Schutz der Lunge nimmt ihre vollständige Belüftung ein.

Alle diese Mechanismen des Atemschutzes können und sollten nun bei jedem einzelnen Patienten untersucht werden, was eine detailliertere Darstellung der Merkmale der sich entwickelnden Krankheit und damit die Wahl einer rationaleren Behandlung ermöglicht.

Bei der Untersuchung der Atmungsorgane (die wie in allen anderen Fällen mit einer Befragung beginnt, auf die Inspektion, Palpation, Perkussion und Auskultation folgen ) muss vor allem die Frage beantwortet werden, wo der Prozess vorherrschend lokalisiert ist: in den Atemwegen, im Lungenparenchym oder in der Pleura. Oft sind mehrere Teile der Atemwege gleichzeitig betroffen: Bei einer Entzündung eines Lungenlappens (Lobärpneumonie oder Krupppneumonie ) beispielsweise kommt es fast immer zu einer Entzündung der Pleurablätter ( Pleuritis ); bei einer fokalen Pneumonie beginnt der Prozess am häufigsten mit einer Entzündung der Bronchien ( Bronchitis ), und dann entwickelt sich eine peribronchiale Entzündung. Dadurch ist das klinische Bild einer Reihe von Lungenerkrankungen vielfältig und wir sind gezwungen, die erkannten Anzeichen aus verschiedenen Positionen zu bewerten.

Anamnese von Atemwegserkrankungen

Durch kontinuierliches Befragen können die Entwicklungsmerkmale der Lungenpathologie – die Krankheitsgeschichte – identifiziert werden. Der allgemeine Grundsatz „Schon bald mit der Anamnese vertraut sein“ sollte bei der Untersuchung von Erkrankungen der Atemwege vollumfänglich angewendet werden. Der zeitliche Ablauf des Auftretens bestimmter Krankheitszeichen, die Merkmale der Anfangsphase, Rückfälle, deren Häufigkeit und das Vorhandensein von provozierenden Faktoren, die Art und Wirksamkeit der Behandlung sowie das Auftreten von Komplikationen werden spezifiziert.

So können bei akuten Lungenerkrankungen allgemeine Symptome wie Unwohlsein, Schüttelfrost und Fieber mehrere Tage vor Lungensymptomen (virale Pneumonie) oder fast gleichzeitig mit ihnen ( Pneumokokkenpneumonie ) festgestellt werden, und eine akut auftretende schwere Dyspnoe ist ein sehr wichtiges Anzeichen für Asthma bronchiale, akutes respiratorisches Versagen und Pneumothorax. Die erhaltenen Ergebnisse müssen mithilfe spezieller Untersuchungsmethoden (Sputum- und Blutuntersuchungen, Röntgenaufnahmen usw.) ausgewertet werden. Von besonderer Bedeutung sind Hinweise auf das Auftreten allergischer Reaktionen (Urtikaria, vasomotorische Rhinitis, Quincke-Ödem, Bronchospasmus) als Reaktion auf die Einwirkung von Faktoren wie Nahrungsmitteln, Gerüchen, Medikamenten (vor allem Antibiotika, Vitaminen). In letzter Zeit wurde der Möglichkeit einer Verschlechterung des Verlaufs von Asthma bronchiale bei der Einnahme von Acetylsalicylsäure und anderen nichtsteroidalen Antirheumatika („Aspirinastma“) besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Ein wichtiger Schritt der Befragung ist der Versuch, die Ätiologie der Erkrankung (infektiös, beruflich, medikamentös) festzustellen.

Eine Reihe schwerer Lungenerkrankungen sind mit mehr oder weniger längerem Kontakt mit verschiedenen industriellen (beruflichen) Faktoren verbunden, wie z. B. Staub, der Siliziumdioxid, Asbest, Talk, Eisen, Aluminium usw. enthält. Zusätzlich zu den bekannten beruflichen Staublungenerkrankungen ( Pneumokoniose ) wird zunehmend ein Zusammenhang zwischen einer Lungenerkrankung wie der exogenen allergischen Alveolitis und zahlreichen Umweltfaktoren wie faulem Heu, Rohgetreide usw. festgestellt („Bauernlunge“, „Käsemacherlunge“, „Geflügelzüchterlunge“ usw.). Es ist nicht ungewöhnlich, dass diffuse Lungenveränderungen bei Patienten auftreten, die Medikamente wie Zytostatika, Nitrofurane, Cordaron und dessen Analoga sowie eine langfristige Strahlentherapie gegen verschiedene nicht-pulmonale Erkrankungen erhalten.

Alle festgestellten Merkmale des Krankheitsverlaufs sollen schließlich in Form einer entsprechenden grafischen Darstellung dargestellt werden, ein Beispiel hierfür kann die Beobachtung eines Patienten mit Lobärpneumonie sein.

Schließlich können wichtige Informationen durch das Studium der Familienanamnese (familiäre Veranlagung zu bronchopulmonalen Erkrankungen wie Asthma bronchiale, Tuberkulose oder das Vorliegen eines α1-Antitrypsin-Mangels, Mukoviszidose ) sowie schlechter Gewohnheiten gewonnen werden: Rauchen ist ein allgemein anerkannter Risikofaktor für Lungenkrebs, Alkoholmissbrauch trägt zum ungünstigen Verlauf einer Lungenentzündung (Eiterung, Abszessbildung) bei.

Rauchen (insbesondere Zigarettenrauchen) spielt in der Lungenerkrankungsgeschichte jedes einzelnen Patienten eine besondere Rolle, da es die Krankheit entweder verursacht oder verschlimmert. Daher ist es für den Arzt wichtig, sowohl die Anzahl der pro Tag gerauchten Zigaretten als auch die Zeit, in der der Patient raucht (die sogenannten „Zigarettenpackungsjahre“), zu kennen (aufzuzeichnen). Chronische Bronchitis und Lungenemphysem, schwere Formen der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, treten bei starken Rauchern am häufigsten auf;Bronchialkarzinom, einer der häufigsten bösartigen Tumoren bei Männern und zunehmend auch bei Frauen, steht in direktem Zusammenhang mit dem Rauchen.

Untersuchung der oberen Atemwege

Die direkte Untersuchung der Atmungsorgane beginnt oft mit einer Untersuchung des Brustkorbs. Eine vorläufige Untersuchung der oberen Atemwege ist jedoch korrekter, da verschiedene pathologische Veränderungen der oberen Atemwege eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Lungenerkrankungen spielen können. Es versteht sich von selbst, dass eine detaillierte Untersuchung der oberen Atemwege in der Verantwortung eines HNO-Arztes liegt. Ein Arzt jeder Fachrichtung (und insbesondere ein Therapeut) muss jedoch die Hauptsymptome der häufigsten Erkrankungen der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes kennen und die einfachsten Methoden zur Untersuchung der oberen Atemwege beherrschen.

Zunächst wird festgestellt, wie frei der Patient durch die Nase atmen kann. Um die Nasenatmung besser beurteilen zu können, wird der Patient gebeten, die Nasengänge abwechselnd zu schließen und dabei den linken und rechten Nasenflügel nacheinander an die Nasenscheidewand zu drücken. Schwierigkeiten bei der Nasenatmung sind eine häufige Beschwerde von Patienten und treten beispielsweise bei einer Nasenscheidewandverkrümmung, akuter und chronischer Rhinitis sowie Sinusitis auf.

Sie klären ab, ob der Patient ein Trockenheitsgefühl in der Nase hat, das im Anfangsstadium einer akuten Rhinitis auftreten oder bei Patienten mit chronischer atrophischer Rhinitis ständig beobachtet werden kann. Patienten klagen häufig über das Auftreten von Nasenausfluss. In solchen Fällen wird die Menge (starker Ausfluss bei akuter Rhinitis, spärlicher Ausfluss mit Krustenbildung – bei atrophischer Rhinitis) und die Art (seröser oder schleimiger Ausfluss – bei akuter katarrhalischer Rhinitis, wässrig – bei vasomotorischer Rhinitis, dick und eitrig – bei Sinusitis, serös – bei Grippe usw.) bestimmt. Außerdem wird festgestellt, ob die Ausflussmenge aus dem rechten und linken Nasengang gleich ist.

Große Aufmerksamkeit sollte den Beschwerden von Patienten über Nasenbluten gewidmet werden, die lokale Ursachen (Trauma, Tumoren, ulzerative Läsionen der Nasenschleimhaut) haben oder durch einige allgemeine Erkrankungen (z. B. Bluthochdruck, hämorrhagische Diathese, Leukämie, Vitaminmangel usw.) verursacht werden können. Wenn Nasenbluten vorliegt, wird bestimmt, wie oft es beim Patienten auftritt (episodisch oder regelmäßig), ob es spärlich oder stark ist. Spärliches Nasenbluten hört meistens von selbst auf. Starkes Nasenbluten (über 200 ml pro Tag) kann von allgemeinen Symptomen begleitet sein, die für alle starken Blutungen charakteristisch sind (allgemeine Schwäche, Blutdruckabfall, Tachykardie) und Notfallmaßnahmen erfordern, um es zu stoppen (Nasentamponade). Es sollte berücksichtigt werden, dass es nicht immer möglich ist, das Volumen von Nasenbluten richtig zu bestimmen, da das Blut, das die Rückwand des Nasenrachens hinunterfließt, oft von den Patienten verschluckt wird.

Manchmal klagen Patienten auch über eine Verschlechterung des Geruchssinns ( Hyposmie ) oder dessen völliges Fehlen. Riechstörungen können sowohl mit Schwierigkeiten bei der Nasenatmung als auch mit einer Schädigung des Riechnervs einhergehen.

Bei einer Entzündung der Nasennebenhöhlen (Stirn-, Oberkieferhöhlen etc.) können Schmerzen im Bereich der Nasenwurzel, der Stirn, der Wangenknochen auftreten, die manchmal bis in die Schläfenregion ausstrahlen.

Eine gründliche Untersuchung der Nasenhöhle wird von einem HNO-Arzt mithilfe einer Rhinoskopie durchgeführt, bei der spezielle Nasenspiegel verwendet werden. Der vordere Teil der Nasenhöhle kann jedoch recht gut untersucht werden, ohne dass auf spezielle Techniken zurückgegriffen werden muss. Dafür wirft der Patient den Kopf etwas nach hinten, legt vier Finger (II-V) der rechten Hand auf seine Stirn und drückt mit dem Daumen derselben Hand leicht (von unten nach oben) auf die Nasenspitze. Achten Sie auch auf Schmerzen beim Palpieren und Klopfen im Bereich der Nasenwurzel, ihres Rückens und der Projektionsstellen der Stirn- und Oberkiefernebenhöhlen. Schmerzen sowie Schwellungen der Weichteile und Hyperämie der Haut in diesen Bereichen können bei Schäden an den Nasenknochen und entzündlichen Erkrankungen der Nasennebenhöhlen auftreten.

Eine vollständige Untersuchung des Kehlkopfes ist nur mithilfe einer Laryngoskopie möglich, die von einem HNO-Arzt durchgeführt wird. In Fällen, in denen der Patient von einem Arzt einer anderen Fachrichtung untersucht wird, werden die Beschwerden des Patienten analysiert, die auf eine mögliche Erkrankung des Kehlkopfes hinweisen (z. B. Schmerzen beim Sprechen und Schlucken, ein charakteristisches Bellen oder umgekehrt stummer Husten), Veränderungen der Stimme ( Heiserkeit, Aphonie) werden festgestellt, Atemstörungen (laut, angespannt, mit Schwierigkeiten beim Einatmen) werden festgestellt, die beispielsweise beieiner Stenose des Kehlkopfes auftreten.

Bei der Untersuchung des Kehlkopfes werden mögliche Formveränderungen (z. B. durch ein Trauma) beurteilt, beim Abtasten des Kehlkopfbereichs wird das Vorhandensein von Schwellungen oder Schmerzen (aufgrund traumatischer Verletzungen, Chondroperichondritis usw.) festgestellt.

Zusätzliche Untersuchungsmethoden der Atmungsorgane

Zur Klärung der Diagnose, des Aktivitätsgrades des Lungenprozesses (Exazerbation, Remission), des Funktionszustandes der Atemwege sind zusätzliche klinische Untersuchungsmethoden von großer Bedeutung, wie Blutuntersuchungen (einschließlich immunologischer Indikatoren), Urin-, insbesondere aber Sputumanalyse, bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit, Pleuraflüssigkeit sowie radiologische Methoden, die in den letzten Jahren durch tomographische und computertomographische Untersuchungen, Röntgenkontrastmethoden (Bronchographie, Angiopulmonographie), Radionuklid- und endoskopische Methoden (Bronchoskopie, Thorakoskopie, Mediastinoskopie), Punktionsbiopsie der Lunge, mediastinale Lymphknoten, spezielle zytologische Untersuchungen ergänzt wurden. Besonderes Augenmerk wird auf die Untersuchung der Funktion der äußeren Atmung gelegt.

Die Notwendigkeit zusätzlicher Forschungsmethoden hängt auch damit zusammen, dass bei einer Reihe von Beobachtungen die allgemeine Untersuchung keine Veränderungen zeigt, insbesondere in den frühen Stadien der Erkrankung, die klinisch nicht manifest sind (z. B. Bronchialkarzinom, kleines tuberkulöses Infiltrat). In diesen Fällen hängt die Diagnose von der Fähigkeit ab, zusätzliche Methoden anzuwenden.

Sputumuntersuchung

Die makroskopische Untersuchung des Sputums wurde bereits besprochen. Die mikroskopische Untersuchung des Sputums (gefärbte Ausstriche) kann ein Überwiegen von Neutrophilen zeigen, was mit einer bakteriellen Infektion (Pneumonie, Bronchiektasien etc.) assoziiert ist. Bei manchen Patienten wird dies später durch den Nachweis von mikrobiellem Wachstum während der Sputumkultur bestätigt. Auch Eosinophile werden nachgewiesen, was als charakteristisch für Asthma bronchiale und andere allergische Lungenerkrankungen gilt. Bei Asthma bronchiale können Curschmann-Spiralen (schleimhaltige Zylinder krampfhaft verengter Bronchien) und Charcot-Leyden-Kristalle (vermutlich Reste von Eosinophilen) im Sputum nachgewiesen werden. Erythrozyten im Ausstrich weisen auf eine Blutbeimischung als Zeichen einer Bronchial- oder Lungenblutung hin. Alveolarmakrophagen sind nachweisbar, was darauf hindeutet, dass das Material aus den tiefen Atemwegen gewonnen wurde. Wenn sie Hämoglobinderivate (Siderophagen, Herzfehlerzellen) enthalten, kann man über das Vorhandensein einer Blutstagnation im Lungenkreislauf nachdenken (dekompensierter Mitralherzfehler, andere Ursachen von Herzinsuffizienz). Eine allgemeine Mikroskopie des Auswurfs kann elastische Fasern zeigen - ein Zeichen der Zerstörung des Lungengewebes (Abszess und Gangrän der Lunge, Tuberkulose) sowie Pilzdrusen. Die wichtigste Methode zur Untersuchung von Auswurf ist die Identifizierung von Bakterien in mit Gram gefärbten Ausstrichen, was wertvolle Informationen über die Ursache des Entzündungsprozesses, vor allem der Lungenentzündung, liefert und eine gezieltere ätiologische Behandlung ermöglicht.

Untersuchung der Lavageflüssigkeit

In den letzten Jahren hat sich die mikroskopische Untersuchung der Flüssigkeit, die durch Waschen (vom englischen Lavage – Waschen) der Wände der subsegmentalen Bronchien mit einer isotonischen Lösung – der bronchoalveolären Lavageflüssigkeit (BALF) – gewonnen wird, weit verbreitet. Diese wird mit demselben Bronchofibroskop abgesaugt, das zum Einträufeln der Lösung verwendet wurde. Die normale Zellzusammensetzung der BALF bei Nichtrauchern pro 100–300 ml Flüssigkeit wird hauptsächlich durch Alveolarmakrophagen (bis zu 90 %), strangförmige Neutrophile (1–2 %), Lymphozyten (7–12 %) und Bronchialepithelzellen (1–5 %) repräsentiert. Wichtige diagnostische Schlussfolgerungen werden anhand der Veränderungen der Zellzusammensetzung der BALF, der Aktivität der Alveolarmakrophagen und einer Reihe anderer immunologischer und biochemischer Indikatoren gezogen. Bei einer so häufigen diffusen Lungenläsion wie der Sarkoidose beispielsweise überwiegen in der BALF die Lymphozyten gegenüber den Neutrophilen. Der Nachweis von Pilzen und Pneumozysten ermöglicht die Diagnose seltener Varianten einer bronchopulmonalen Infektion.

Pleurapunktion

Die Untersuchung der durch Pleurapunktion gewonnenen Flüssigkeit hat einen gewissen diagnostischen Wert. Dabei werden Art (hell, durchsichtig, trüb, eitrig, blutig, chylös), Geruch und relative Proteindichte bestimmt. Bei Vorhandensein von Exsudat (im Gegensatz zu Transsudat) sind die relative Dichte und der Proteingehalt in der gewonnenen Flüssigkeit hoch und liegen über 1,015 bzw. 2,5 %. Derzeit wird anstelle des Rivolt-Tests das Verhältnis des Proteingehalts in der Pleuraflüssigkeit zum Proteingehalt im Plasma bestimmt (bei Vorhandensein von Exsudat liegt es über 0,5).

Röntgenuntersuchungsmethoden

Von besonderer Bedeutung bei der Diagnose von Atemwegserkrankungen sind radiologische Methoden, die diagnostische Annahmen bestätigen, die in früheren Untersuchungsphasen entstanden sind, sich bei dynamischer Beobachtung als zuverlässig erweisen und in einigen Fällen helfen, die Ätiologie der Erkrankung noch vor Erhalt der Ergebnisse bakteriologischer und zytologischer Untersuchungen zu klären. Die Bedeutung radiologischer Methoden bei der Bestimmung der Lokalisation von Lungenveränderungen und dem Verständnis des Wesens des Prozesses ist unbedingt. Beispielsweise können Bronchopneumonie und Pilzläsionen in jedem Teil der Lunge festgestellt werden, lobäre und segmentale Veränderungen sind vor allem charakteristisch für Lungenentzündung, Lungeninfarkt und endobronchiales Tumorwachstum.

Derzeit wird die Fluoroskopie deutlich seltener eingesetzt, da sie mit einer höheren Strahlenbelastung verbunden ist, die Interpretation von Veränderungen weitgehend subjektiv ist und eine vergleichende dynamische Beobachtung schwierig ist. Durch die Verwendung eines Fernsehbildschirms und einer Videoaufzeichnung des Bildes können jedoch einige negative Aspekte vermieden werden. Der Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit, die Lunge während der Atmung zu untersuchen, insbesondere die Bewegungen des Zwerchfells, den Zustand der Nebenhöhlen und die Position der Speiseröhre.

Die Röntgenuntersuchung ( Fluorographie ) ist die objektivste, am weitesten verbreitete und im Wesentlichen wichtigste Methode einer zusätzlichen Untersuchung, da sie es ermöglicht, genaue Daten zu erhalten und diese dynamisch auszuwerten. Die Betrachtung von Schräg- und Seitenlagen, der Lordosestellung (zur Feststellung der Lungenspitze) usw. hilft bei der Klärung der Diagnose. Dabei werden die Merkmale des Lungenparenchyms, der Gefäß- und Interstitiellestruktur (Lungenmuster) analysiert sowie die Lungenwurzeln und zahlreiche andere Teile des Atmungssystems beurteilt. Veränderungen werden bei Tomographie und Computertomographie genauer präzisiert. Mit diesen Methoden lassen sich Erkrankungen der Bronchien, der Luftröhre (insbesondere ihrer Gabelungen) und in unterschiedlichen Tiefen gelegener Verschlüsse feststellen. Besonders aufschlussreich ist in dieser Hinsicht die Computertomographie, die dank des Einsatzes eines Computers, der in kurzer Zeit gleichzeitig Daten von Hunderten von Durchleuchtungen einer bestimmten Gewebeschicht verarbeitet, es ermöglicht, Informationen über sehr kleine und für herkömmliche Röntgenuntersuchungen schwer zugängliche Formationen zu erhalten.

Zu den radiologischen Methoden gehört auch die Kontrast-Angiopulmonographie mit der Einführung jodhaltiger Substanzen (Urotrast, Verografin), die hilft, die Eigenschaften der Gefäße des Lungenkreislaufs sowie der Arterien des Bronchialbaums zu identifizieren.

Von gewissem diagnostischen Wert sind die Daten, die durch Radionuklidmethoden erhalten werden: Einführung radioaktiver Isotope und anschließende Bewertung ihrer Verteilung in den Brustorganen mit speziellen Geräten (Scanner, Gammakameras usw.). In der pulmonologischen Praxis werden üblicherweise radioaktive Isotope von Technetium ( 99 Tc), insbesondere Technetium-markiertes Albumin, Gallium ( 67 Ga), Xenon ( 133 Xe), Indium ( 133 In) und Phosphor ( 32 P) verwendet. Radionuklidmethoden ermöglichen die Bewertung der Perfusionseigenschaften (Technetium), der regionalen Ventilation (Xenon) und der proliferativen Zellaktivität des Interstitiums und der Lymphknoten (Gallium). Beispielsweise zeigt diese Studie zuverlässig Perfusionsstörungen bei Lungenembolie und die Ansammlung von Galliumisotopen in den mediastinalen Lymphknoten bei aktiver Sarkoidose.

Endoskopische Forschungsmethoden

Einen besonderen Platz bei der Untersuchung eines Patienten mit einer Lungenerkrankung nehmen endoskopische Methoden ein, unter denen die Bronchoskopie von größter Bedeutung ist. Mit einem modernen Bronchofibroskop ist es möglich, die Eigenschaften der Atemwege von der Stimmritze bis zu den subsegmentalen Bronchien, die Funktion der mukoziliären Rolltreppe visuell zu beurteilen, den Inhalt der Atemwege auf verschiedenen Ebenen für zytologische und bakteriologische Untersuchungen zu entnehmen, eine bronchoalveoläre Lavage mit anschließender Untersuchung der erhaltenen Spülung durchzuführen, eine Punktionsbiopsie der Bronchialschleimhaut sowie eine transbronchiale Biopsie benachbarter Gewebe (Lymphknoten, Lunge) durchzuführen. Das Bronchoskop wird auch zu therapeutischen Zwecken verwendet, manchmal zum Spülen der Bronchien und zur lokalen Verabreichung antibakterieller Mittel bei Bronchiektasien (Bronchialsanierung), insbesondere aber zum Verflüssigen und Absaugen von Schleim aus dem Lumen verstopfter Bronchien bei einem unkontrollierbaren Anfall von Asthma bronchiale, insbesondere bei Vorliegen eines Bildes einer „stillen Lunge“, Entfernung eines Fremdkörpers.

[ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ]

[ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ]

Indikationen für die Bronchoskopie

Indikationen |

Hinweise |

Hämoptyse. |

Um die Quelle zu ermitteln (vorzugsweise in der Zeit kurz vor dem Ende der Blutung) und die Blutung zu stoppen. |

Chronischer Husten ohne erkennbare Ursache. |

Möglicherweise liegt ein Endobronchialtumor vor, der im Röntgenbild nicht sichtbar ist. |

Verzögerte Abheilung einer Lungenentzündung. |

Um eine lokale Bronchialobstruktion auszuschließen. |

Atelektase. |

Um die Ursache festzustellen. |

Lungenkrebs. |

Zur Biopsie: Beurteilung der Operabilität. |

Lungenabszess. |

Um eine Bronchialobstruktion auszuschließen, Material zur bakteriologischen Untersuchung zu gewinnen und die Drainage zu verbessern. |

Fremdkörper. |

Löschen. |

Bei Patienten mit Hämoptyse (insbesondere wiederholt) oder Lungenblutungen ist eine Bronchoskopie zwingend erforderlich. Sie ermöglicht die Bestimmung der Quelle (Trachea, Bronchien, Parenchym) und Ursache (Bronchiektasie, Tumor, Tuberkulose) der Blutung.

Zu den weiteren, wenn auch selten eingesetzten endoskopischen Methoden zählen die Thorakoskopie (Untersuchung der Pleuraschichten) und die Mediastinoskopie (Untersuchung des vorderen Mediastinums), deren Hauptzweck die Biopsie der entsprechenden Bereiche ist.

Ultraschalluntersuchung (Ultraschall)

In der Pneumologie ist die Ultraschalldiagnostik noch nicht sehr aussagekräftig, sie kann jedoch zur Identifizierung kleiner Exsudatherde und zur Durchführung einer Pleurapunktion eingesetzt werden.

Intradermale Tests

Bei der Diagnose einiger Lungenerkrankungen werden intradermale Tests verwendet, die helfen, das Vorliegen einer Atopie (z. B. allergische Rhinitis, einige Arten von Asthma bronchiale), der Ursache der pulmonalen Eosinophilie, festzustellen.Der Tuberkulintest (insbesondere in der Kinder- und Jugendpraxis) und der Kveim-Test (bei der Diagnose von Sarkoidose) sind von diagnostischem Wert.

Untersuchung der externen Atemfunktion

Die Beurteilung des Funktionszustands der Atmungsorgane ist der wichtigste Schritt bei der Patientenuntersuchung. Die Funktionen der Lunge sind sehr vielfältig: Gasaustausch, Regulierung des Säure-Basen-Haushalts, Wärmeaustausch, Wasseraustausch, Synthese biologisch aktiver Produkte, aber eine der Hauptfunktionen der Atmungsorgane ist der Gasaustausch, der den Luftstrom in die Alveolen (Ventilation), den Gasaustausch in den Alveolen (Diffusion) und den Sauerstofftransport durch das Blut der Lungenkapillaren (Perfusion) umfasst. Daher nimmt die Untersuchung der Funktion des äußeren Atmungsapparats einen besonderen Platz in der Untersuchung der Atmungsorgane ein. Die normale Funktion dieses Systems gewährleistet den Gasaustausch zwischen der äußeren und inneren Umgebung und bestimmt somit die Vollständigkeit der Gewebeatmung, weshalb es wichtig ist, die Rolle aller Komponenten des äußeren Atmungsmechanismus zu verstehen. Der Kliniker muss die Funktionsfähigkeit dieses Systems feststellen, d. h. das Ausmaß des Atemversagens bestimmen.

Die wichtigste Methode zur Bestimmung der Funktion der äußeren Atmung, vor allem der Beatmungsfunktion, ist die Spirographie. Die wichtigsten spirographischen Indikatoren (Lungenvolumina) werden in statische und dynamische unterteilt. Die erste Gruppe umfasst volumetrische Parameter. Dies ist in erster Linie die Vitalkapazität der Lunge (VC), d. h. das Luftvolumen während der maximalen Ausatmung, das nach maximaler Einatmung entsteht. Von den dynamischen Indikatoren ist die forcierte Vitalkapazität der Lunge (FVC) von besonderer Bedeutung – das Luftvolumen während der intensivsten und schnellsten Ausatmung, die 80 – 85 % der VC in der ersten Sekunde der Ausatmung beträgt (FEV1) (Tiffeneau-Test). Die FVC wird durch den Zustand der Durchgängigkeit der Bronchien beeinflusst: Je kleiner das Lumen der Bronchien, desto schwieriger die Ausatmung, desto geringer das Volumen der forcierten Ausatmung.

Ein weiterer dynamischer Indikator ist die volumetrische Geschwindigkeit beim forcierten Ein- und Ausatmen (normalerweise 5–7 l/s) und bei ruhiger Atmung (normalerweise 300–500 ml/s). Sie wird mit einem speziellen Gerät, einem Pneumotachometer, ermittelt und spiegelt den Zustand der Bronchialdurchgängigkeit wider: Eine Verringerung der Ausatmungsgeschwindigkeit ist ein Zeichen für eine Bronchialobstruktion.

Die Atemfrequenzparameter werden grafisch durch Auftragen der Fluss-Volumen-Kurven dargestellt, auf denen jeder Punkt einem bestimmten Prozentsatz der FVC entspricht: Der Luftstrom (in Litern pro 1 s) ist entlang der Ordinate aufgetragen, das forcierte Exspirationsvolumen (in Prozent oder Litern) ist entlang der Abszisse aufgetragen und der maximale und momentane Volumenstrom (MVF) werden zum Zeitpunkt der forcierten Exspiration bestimmt. Bei einer Bronchialobstruktion ist die Kurve nach links verschoben und hat einen flachen Endteil, bei einer Lungenrestriktion ist sie nach rechts verschoben und weicht in ihrer Form nicht von der Norm ab.

Die Diffusionskapazität der Lunge lässt sich anhand des (wie O2) durch die Membran strömenden Kohlenmonoxids (CO) bestimmen: Beim Einatmen von CO berechnet man die Diffusionsrate, die bei schweren Läsionen der Alveolarmembran und des Interstitiums der Lunge (teilweise deutlich) abnimmt.

Bei der Beurteilung der Atemfunktion ist die Bestimmung des Sauerstoff- und Kohlendioxidpartialdrucks sowie des pH-Werts des arteriellen Blutes von großer klinischer Bedeutung.

Der Zustand des Kapillarbetts (Perfusion bzw. Sauerstofftransport durch das Blut) wird durch Einatmen von reinem Sauerstoff beurteilt: Ein unzureichender Anstieg des PO2 im arteriellen Blut nach dem Einatmen weist auf eine schlechte Perfusionskapazität der Lunge hin.

Wen kann ich kontaktieren?