Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

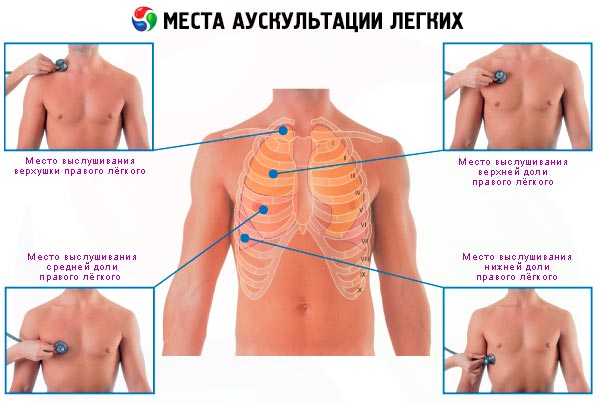

Auskultation der Lunge

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Die auskultatorische Untersuchungsmethode ermöglicht ebenso wie die Perkussion die Beurteilung von Schallphänomenen in einem bestimmten Organ und gibt Aufschluss über dessen physikalische Eigenschaften. Im Gegensatz zur Perkussion ermöglicht die Auskultation (Abhören) jedoch die Aufzeichnung von Geräuschen, die durch die natürliche Funktion eines Organs entstehen. Diese Geräusche werden entweder durch direktes Anlegen des Ohrs an den Körperbereich der untersuchten Person (direkte Auskultation) oder mithilfe spezieller Erfassungs- und Ableitungssysteme – Stethoskop und Phonendoskop (indirekte Auskultation) – erfasst.

Die Priorität bei der Entdeckung der Auskultation als eine der wichtigsten Methoden der objektiven Forschung liegt, wie bereits erwähnt, beim berühmten französischen Kliniker R. Laennec, der offenbar als erster die indirekte Auskultation anwandte und die Brust eines jungen Patienten nicht direkt mit dem Ohr abhörte, sondern mit Hilfe eines zu einer Röhre gefalteten Blattes Papier, das dann in ein spezielles Gerät umgewandelt wurde - eine zylindrische Röhre mit zwei trichterförmigen Erweiterungen an den Enden (Stethoskop). So gelang es R. Laennec, eine Reihe von Auskultationszeichen zu entdecken, die zu klassischen Symptomen der wichtigsten Erkrankungen, vor allem der Lunge, vor allem der Lungentuberkulose, wurden. Gegenwärtig verwenden die meisten Ärzte die indirekte Auskultation, obwohl die direkte Auskultation beispielsweise auch in der Pädiatrie angewendet wird.

Die Auskultation ist besonders wertvoll bei der Untersuchung der Atmungs- und Herz-Kreislauf-Systeme, da die Struktur dieser Organe die Voraussetzungen für das Auftreten von Schallphänomenen schafft: Die Bewegung von Luft und Blut ist turbulent, aber wenn es im Verlauf dieser Bewegung zu einer Verengung (Stenose) der Bronchien und Blutgefäße kommt, dann werden die Wirbel des Luft- und Blutflusses stärker, insbesondere in poststenotischen Bereichen, was die entstehenden Geräusche verstärkt, deren Lautstärke direkt proportional zur Strömungsgeschwindigkeit und dem Grad der Verengung des Lumens, dem Zustand der Umgebung (interstitielles Gewebe, Verschlüsse, Hohlräume, Vorhandensein von Flüssigkeit oder Gas usw.) ist.

Dabei kommt es vor allem auf die Homogenität bzw. Heterogenität der schallleitenden Umgebung an: Je heterogener das umgebende Gewebe, desto geringer dessen Resonanzeigenschaften, desto schlechter gelangen die Schallphänomene an die Körperoberfläche.

Die oben genannten allgemeinen physikalischen Gesetzmäßigkeiten manifestieren sich besonders deutlich in der Lunge, wo ganz spezifische Bedingungen für das Auftreten von Schallphänomenen geschaffen werden, wenn Luft durch die Stimmritze, die Luftröhre, die großen, mittleren und subsegmentalen Bronchien sowie in die Alveolen strömt. Die Auskultation zeigt diese Phänomene hauptsächlich beim Einatmen, aber auch die Merkmale des Ausatmens sind wichtig, sodass der Arzt Ein- und Ausatmung unbedingt beurteilen muss. Die resultierenden Schallphänomene werden als Atemgeräusche bezeichnet. Sie werden in Atemgeräusche unterteilt, die die Begriffe „Atemtyp“ und „Zusatzgeräusche“ bilden.

Über der Lunge sind zwei Arten der Atmung zu hören: die vesikuläre und die bronchiale Atmung.

Vesikuläre Atmung

Normalerweise ist die vesikuläre Atmung in fast allen Bereichen des Brustkorbs zu hören, mit Ausnahme der Jugulargrube und der Interskapularregion (bei Asthenikern), wo die Bronchialatmung beobachtet wird. Es ist wichtig, sich an die wichtigste Regel zu erinnern: Wenn in einem anderen Bereich des Brustkorbs eine Bronchialatmung festgestellt wird, ist dies immer ein pathologisches Zeichen, das auf das Auftreten von für einen gesunden Menschen ungewöhnlichen Zuständen zur besseren Weiterleitung von Atemgeräuschen im Bereich der Stimmritze und am Beginn der Luftröhre hinweist (meistens handelt es sich dabei um eine homogene Verdichtung des Lungengewebes entzündlicher Natur, beispielsweise ein Infiltrat).

Obwohl in letzter Zeit Versuche unternommen wurden, die Entstehungsmechanismen von Atemgeräuschen zu revidieren, behält ihr klassisches Verständnis von Laennec seine Bedeutung. Nach traditioneller Auffassung erfolgt die vesikuläre Atmung (Laennecs Begriff) im Moment des Eintretens (Eintretens) der Luft in die Alveolen: Der Kontakt (die Reibung) der Luft mit der Wand der Alveolen, ihre schnelle Aufrichtung und die Dehnung der elastischen Wände vieler Alveolen beim Einatmen erzeugen allgemeine Schallschwingungen, die bis zum Beginn der Ausatmung anhalten. Die zweite wichtige Voraussetzung besteht darin, dass das Abhören der Bläschenatmung oder ihrer Varianten (siehe unten) in einem bestimmten Bereich immer darauf hinweist, dass dieser Bereich der Lunge „atmet“, die ihn beatmenden Bronchien passierbar sind und Luft in diesen Bereich gelangt, im Gegensatz zum Bild einer „stummen“ Lunge – einem schweren Zustand mit Krämpfen der kleinen Bronchien, Verstopfung ihres Lumens durch zähflüssiges Sekret, beispielsweise während der Entwicklung eines asthmatischen Status, wenn keine Luft in die Alveolen gelangt, das Hauptatemgeräusch nicht gehört wird und in der Regel mechanische Methoden zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Bronchien erforderlich werden ( Bronchoskopie mit Ausspülen und Absaugen des zähflüssigen Sekrets), bis die Bläschenatmung wiederhergestellt ist.

Außer der Verkleinerung des Bronchiallumens, der Hypoventilation und dem Kollaps der Lunge (obstruktive Atelektase durch Verstopfung durch einen wachsenden Endobronchialtumor, externe Kompression durch einen Lymph- oder Tumorknoten, Narbengewebe) kommt es zu einer Schwächung der Bläschenatmung, zu einer Kompressionsatelektase der Lunge (Flüssigkeit oder Gas in der Pleurahöhle), zu Veränderungen der Struktur der Alveolarwände – Entzündung, Fibrosierungsprozess, aber häufiger zum Verlust der elastischen Eigenschaften bei fortschreitendem Lungenemphysem – sowie zu einer verminderten Beweglichkeit der Lunge (Hochstand des Zwerchfells bei Fettleibigkeit, Pickwick-Syndrom, Lungenemphysem, Verwachsungen in der Pleurahöhle, Schmerzen durch ein Brusttrauma, Rippenfrakturen, Interkostalneuralgie, trockene Pleuritis ).

Zu den Veränderungen der Bläschenatmung zählen auch eine Zunahme derselben (über Bereichen in der Nähe der Lungenverdichtung) und das Auftreten schwerer Atmung.

Anders als bei normaler schwerer vesikulärer Atmung sind Ein- und Ausatmung gleichermaßen klangvoll, während das Klangphänomen selbst rauer ist, zusätzliche Geräuscheffekte enthält, die mit ungleichmäßig verdickten („rauen“) Bronchialwänden verbunden sind, und sich trockenem Keuchen nähert. So ist schwere Atmung neben einer verstärkten (schweren) Einatmung durch eine verstärkte (oft verlängerte) schwere Ausatmung gekennzeichnet, die üblicherweise bei Bronchitis auftritt.

Bronchialatmung

Außer den vesikulären wird normalerweise noch eine andere Art von Atemgeräusch oberhalb der Lunge wahrgenommen – die Bronchialatmung, deren Hörbereich jedoch, wie bereits erwähnt, nur durch den Bereich der Drosselkerbe, die Projektionsstelle der Luftröhre und die Interskapularregion auf Höhe des 7. Halswirbels begrenzt ist. An diese Bereiche grenzen der Kehlkopf und der Beginn der Luftröhre – der Ort der Entstehung grober Vibrationen des Luftstroms, der beim Ein- und Ausatmen mit hoher Geschwindigkeit durch die enge Stimmritze strömt und beim Ein- und Ausatmen gleichermaßen laute und sonor klingende Geräusche verursacht, die jedoch aufgrund der Heterogenität der durch das Luft-Lungengewebe erzeugten Umgebung normalerweise nicht auf den größten Teil der Brustoberfläche übertragen werden.

R. Laennec beschreibt die Bronchialatmung wie folgt: „… Dies ist das Geräusch, das beim Ein- und Ausatmen im Kehlkopf, in der Luftröhre und in den großen Bronchialstämmen an der Lungenwurzel für das Ohr wahrnehmbar wird. Dieses Geräusch, das man hört, wenn man ein Stethoskop auf den Kehlkopf oder die Luftröhre legt, hat ganz charakteristische Merkmale. Das Atemgeräusch verliert sein leises Knistern, es wird trockener … und man spürt deutlich, dass die Luft in einen leeren und ziemlich weiten Raum strömt.“

Es sei noch einmal betont, dass das Abhören der Bronchialatmung gegenüber jedem anderen Bereich der Lunge immer auf einen krankhaften Vorgang hinweist.

Bedingungen für eine bessere Weiterleitung der Bronchialatmung in die Peripherie entstehen vor allem bei Verdichtung des Lungengewebes und Erhalt der Durchgängigkeit der belüfteten Bronchien, vor allem bei Infiltraten (Pneumonie, Tuberkulose, thromboembolischer Lungeninfarkt ) und Atelektasen (Anfangsstadien einer obstruktiven Atelektase, Kompressionsatelektase), aber auch bei Vorhandensein einer Höhle (Kaverne, Entleerungsabszess), deren Luft mit der Luftsäule der Bronchien, der Luftröhre und des Kehlkopfes in Verbindung steht und die Höhle selbst ebenfalls von dichtem Lungengewebe umgeben ist. Dieselben Bedingungen für die Bronchialatmung entstehen bei großen „trockenen“ Bronchiektasen. Manchmal bekommt die Bronchialatmung über einer oberflächlichen Höhle, besonders wenn ihre Wand glatt und gespannt ist, einen eigentümlichen metallischen Ton – die sogenannte amphorische Atmung, die manchmal über dem Bereich eines Pneumothorax zu hören ist. Bei einem bösartigen Tumor, der ebenfalls eine Verengung der Lunge darstellt, ist die Bronchialatmung jedoch häufig nicht hörbar, da der Tumor meist die belüfteten, verengten Bronchien blockiert.

Neben den beiden oben genannten Arten von Atemgeräuschen können über der Lunge eine Reihe sogenannter zusätzlicher Atemgeräusche zu hören sein, die immer Anzeichen einer Erkrankung der Atemwege sind. Dazu gehören Keuchen, Krepitation und Pleurareibungsgeräusche.

Jedes dieser Atemgeräusche hat einen genau definierten Ursprungsort, weshalb ihr diagnostischer Wert sehr wichtig ist. So entsteht Keuchen nur in den Atemwegen (Bronchien unterschiedlichen Kalibers), Krepitation ist ein ausschließlich alveoläres Phänomen. Pleurareibungsgeräusche spiegeln die Beteiligung der Pleurablätter am Prozess wider. Daher sind diese Geräusche vorzugsweise in den entsprechenden Atemphasen zu hören: Keuchen – hauptsächlich zu Beginn der Einatmung und am Ende der Ausatmung, Krepitation – nur auf dem Höhepunkt der Einatmung zum Zeitpunkt der maximalen Öffnung der Alveolen, Pleurareibungsgeräusche – fast gleichmäßig während der Ein- und Ausatmung über die gesamte Länge. Die Klangeigenschaften der gehörten Atemgeräusche sind äußerst vielfältig und werden oft mit dem Klang verschiedener Musikinstrumente (Flöte, Kontrabass usw.) verglichen. Daher kann die gesamte Bandbreite dieser Geräusche zu einer Gruppe zusammengefasst werden, die im übertragenen Sinne als eine Art "Atemblues" bezeichnet werden könnte, da die Klangfarbe und die spezifischen Obertöne sekundärer Atemgeräusche dem Spiel einiger Musikinstrumente tatsächlich ähneln können. So wird Stridor, der bei einer Stenose des Kehlkopfes oder der Luftröhre bei Schleimhautödemen, dem Eindringen von Fremdkörpern, dem Vorhandensein eines Tumors usw. auftritt, manchmal mit den gedämpften Geräuschen des Trompetenspiels "unter einem Dämpfer" in Verbindung gebracht. Trockenes Basspfeifen, das durch eine Verengung des Lumens großer Bronchien (Tumor, Ansammlung von zähflüssigem Auswurf in Form von "Tropfen" oder "Saiten") entsteht, ähnelt den tiefen Klängen von Streichinstrumenten wie einem Cello oder Kontrabass; Gleichzeitig können die Klänge der Flöte als akustisches Analogon zu trockenen, hohen Rasselgeräuschen dienen, die aufgrund von Krämpfen oder Verstopfungen in kleinkalibrigen Bronchien und Bronchiolen auftreten.

Feuchte grobblasige Rasselgeräusche, wie sie bei Bronchiektasien auftreten, oder feinblasige Rasselgeräusche, wie sie bei Bronchitis oder Lungenödem auftreten, sind vergleichbar mit dem Knistern großer oder kleiner Gasbläschen, die an der Oberfläche einer Flüssigkeit platzen. Kurze Geräusche eines "fallenden Tropfens", wenn sich Flüssigkeit in Hohlräumen mit dichten Wänden ansammelt (langjährige tuberkulöse Höhle, Lungenabszess), ähneln den abrupten Schlägen eines Hammers auf die Tasten eines Xylophons. Krepitation, dh das charakteristische Knistern, das in den teilweise mit Exsudat gefüllten Alveolen bei Lungenentzündung, fibrosierender Alveolitis usw. im Moment ihrer "explosiven" Aufrichtung auf dem Höhepunkt der Inspiration auftritt, wird traditionell mit dem Knistern von Zellophan verglichen. Und schließlich können gleichmäßige, wiederholte Bewegungen einer Kleiderbürste über die Hautoberfläche einen Eindruck von der Art und dem Mechanismus der Entstehung von Pleurareibungsgeräuschen bei einer fibrinösen Entzündung der Pleurablätter vermitteln.

[ 1 ]

[ 1 ]

Keuchen

Keuchen ist ein Atemgeräusch, das hauptsächlich in der Luftröhre und den Bronchien auftritt, in deren Lumen sich Inhalt befindet, manchmal aber auch in Hohlräumen, die mit den Bronchien in Verbindung stehen (Kaverne, Abszess), bei schneller Luftbewegung, deren Geschwindigkeit bekanntlich beim Einatmen größer ist (das Einatmen ist immer aktiv, das Ausatmen ein passiver Vorgang), insbesondere zu Beginn, weshalb das Keuchen zu Beginn und am Ende des Ausatmens besser hörbar ist.

Neben dem Vorhandensein mehr oder weniger dichter Massen im Lumen der Bronchien, die durch den Luftstrom in Bewegung gesetzt werden, wird das Auftreten von Keuchen auch durch den Zustand nicht nur des Lumens, sondern auch der Bronchialwand beeinflusst (hauptsächlich der Entzündungsprozess und der Krampf, die zu einer Verengung des Lumens des Atemschlauchs führen). Dies erklärt die Häufigkeit von Keuchen bei Bronchitis und bronchoobstruktivem Syndrom sowie bei Asthma bronchiale und Lungenentzündung.

R. Laennec beschrieb das Phänomen, das er als Keuchen bezeichnete und das er bei der Auskultation der Lunge feststellte, wie folgt: „... Da es keinen spezifischeren Begriff gab, verwendete ich dieses Wort und bezeichnete als Keuchen alle Geräusche, die beim Atmen entstehen, wenn die Luft durch alle in den Bronchien oder im Lungengewebe vorhandenen Flüssigkeiten strömt. Diese Geräusche begleiten auch Husten, wenn dieser vorhanden ist, aber es ist immer praktischer, sie während der Atmung zu untersuchen.“ Derzeit wird der Begriff „Keuchen“ nur in den oben genannten Situationen verwendet, was immer das Vorhandensein pathologischer Veränderungen widerspiegelt.

Entsprechend der Art der Klangcharakteristik wird Keuchen in trockenes und feuchtes Keuchen unterteilt; beim feuchten Keuchen unterscheidet man kleinblasiges, mittelblasiges und großblasiges Keuchen; beim kleinblasigen Keuchen unterscheidet man stimmhaftes und stimmloses Keuchen.

Trockenes Keuchen entsteht, wenn Luft durch die Bronchien strömt, in deren Lumen sich ein dichter Inhalt befindet - zähflüssiger Auswurf; die Bronchien sind aufgrund geschwollener Schleimhäute oder infolge eines Bronchospasmus verengt. Trockenes Keuchen kann hoch und tief sein, einen pfeifenden und summenden Charakter haben und ist während des gesamten Ein- und Ausatmens zu hören. Anhand der Tonhöhe des Keuchens lassen sich Grad und Ausmaß der Verengung der Bronchien (Bronchialobstruktion) beurteilen: Eine höhere Klangfarbe (Bronchi Sibilantes) ist charakteristisch für die Obstruktion kleiner Bronchien, eine niedrigere (Ronchi Soncri) wird festgestellt, wenn Bronchien mittleren und großen Kalibers betroffen sind, was durch unterschiedlich starke Obstruktion des schnell vorbeiströmenden Luftstroms erklärt wird. Trockenes Keuchen spiegelt normalerweise einen generalisierten Prozess in den Bronchien wider (Bronchitis, Asthma bronchiale ) und ist daher in beiden Lungen zu hören; Wenn trockenes Keuchen über einem lokalisierten Bereich der Lunge festgestellt wird, ist dies in der Regel ein Zeichen für einen Hohlraum, vor allem eine Kaverne, insbesondere wenn sich ein solcher Fokus an der Lungenspitze befindet.

Feuchte Rasselgeräusche entstehen, wenn sich weniger dichte Massen (flüssiger Auswurf, Blut, ödematöse Flüssigkeit) in den Bronchien ansammeln und der durch sie hindurchströmende Luftstrom einen Klangeffekt erzeugt, der traditionell mit dem Effekt platzender Luftblasen verglichen wird, die durch ein Rohr durch ein Gefäß mit Wasser strömen. Die Klangempfindungen hängen vom Kaliber der Bronchien (dem Ort ihrer Entstehung) ab. Man unterscheidet feinblasige, mittelblasige und grobblasige Rasselgeräusche. Am häufigsten entstehen feuchte Rasselgeräusche bei chronischer Bronchitis, wenn ein Anfall von Asthma bronchiale abklingt, während feinblasige und mittelblasige Rasselgeräusche nicht stimmhaft sind, da ihre Klangfülle beim Durchgang durch eine heterogene Umgebung abnimmt. Von großer Bedeutung ist der Nachweis sonoren feuchten Rasselgeräusches, insbesondere feinblasiger, deren Vorhandensein immer auf einen peribronchialen Entzündungsprozess hinweist. Unter diesen Bedingungen leitet das verdichtete Lungengewebe die in den Bronchien entstehenden Geräusche besser an die Peripherie. Dies ist besonders wichtig zum Erkennen von Infiltrationsherden in den Lungenspitzen (z. B. Tuberkulose) und in den unteren Teilen der Lunge (z. B. Lungenentzündungsherde vor dem Hintergrund einer Blutstagnation aufgrund von Herzversagen). Mittelblasige und großblasige sonore Rasselgeräusche sind seltener und weisen normalerweise auf das Vorhandensein von teilweise flüssigkeitsgefüllten Hohlräumen (Kaverne, Abszess ) oder großen Bronchiektasien hin, die mit den Atemwegen in Verbindung stehen. Ihre asymmetrische Lokalisation im Bereich der Lungenspitzen oder -unterlappen ist gerade für die angegebenen pathologischen Zustände charakteristisch, während diese Rasselgeräusche in anderen Fällen auf eine Blutstagnation in der Lunge hinweisen. Bei einem Lungenödem sind feuchte, großblasige Rasselgeräusche aus der Ferne hörbar.

[ 2 ]

[ 2 ]

Krepitation

Krepitation ist ein besonderes Geräuschphänomen, das in den Alveolen am häufigsten auftritt, wenn sich darin eine kleine Menge entzündlichen Exsudats befindet. Krepitation ist nur auf dem Höhepunkt der Inspiration zu hören und hängt nicht vom Hustenimpuls ab. Sie ähnelt einem knisternden Geräusch, das üblicherweise mit dem Geräusch von Haarreiben in der Nähe der Ohrmuschel verglichen wird. Erstens ist Krepitation ein wichtiges Anzeichen für das Anfangs- und Endstadium einer Lungenentzündung, wenn die Alveolen teilweise frei sind, kann Luft in sie eindringen und sie auf dem Höhepunkt der Inspiration zum Platzen bringen. Auf dem Höhepunkt der Lungenentzündung, wenn die Alveolen vollständig mit fibrinösem Exsudat gefüllt sind (Stadium der Hepatisierung), ist Krepitation, wie auch Bläschenatmung, natürlich nicht zu hören. Manchmal ist Krepitation schwer von feinblasigen sonoren Rasselgeräuschen zu unterscheiden, die, wie gesagt, einen völlig anderen Mechanismus haben. Bei der Unterscheidung dieser beiden Schallphänomene, die auf unterschiedliche pathologische Prozesse in der Lunge hinweisen, ist zu beachten, dass beim Ein- und Ausatmen ein Keuchen zu hören ist, während ein Krepitation nur auf dem Höhepunkt der Einatmung zu hören ist.

Bei manchen Veränderungen der Alveolen, die nicht pneumonischer Natur sind, kann es bei tiefer Inhalation auch zu einem hörbaren Alveolarphänomen kommen, das völlig an Krepitation erinnert; dies tritt bei der sogenannten fibrosierenden Alveolitis auf; dieses Phänomen bleibt über einen längeren Zeitraum bestehen (mehrere Wochen, Monate und Jahre) und wird von anderen Anzeichen einer diffusen Lungenfibrose (restriktive respiratorische Insuffizienz) begleitet.

Es muss vor der Verwendung des immer noch weit verbreiteten falschen Begriffs „Krepitierendes Keuchen“ gewarnt werden, der die in Ursprung und Auftretensort völlig unterschiedlichen Phänomene „Krepitation“ und „Keuchen“ verwechselt.

Pleurareibung

Pleurareiben ist eine starke Vibration, die hörbar (und manchmal auch tastbar) ist, wenn die durch den Entzündungsprozess veränderte viszerale und parietale Pleura aneinander reiben. In den meisten Fällen ist es ein Zeichen für eine trockene Pleuritis im Stadium 1 einer exsudativen Pleuritis, aber auch für einen subpleural gelegenen Lungenherd, einen Lungeninfarkt, einen Lungentumor oder einen Pleuratumor. Das Pleurareiben ist im Gegensatz zum Keuchen beim Ein- und Ausatmen gleichermaßen hörbar und verändert sich beim Husten nicht. Es ist besser hörbar, wenn man mit einem Stethoskop auf die Brust drückt, und bleibt bestehen, wenn sich die vordere Bauchdecke (das Zwerchfell) beim Anhalten des Atems bewegt.

Betrifft der Entzündungsprozess die Pleura in der Nähe des Perikards, entsteht ein sogenanntes pleuroperikardiales Geräusch. Die Konventionalität des Begriffs erklärt sich dadurch, dass das Geräusch mit der Reibung der veränderten Pleurablätter verbunden ist, die durch den Herzschlag verursacht wird, und nicht mit einer Perikarditis.

Durch Auskultation lässt sich das Zeitverhältnis (Dauer) von Ein- und Ausatmung bestimmen. Wie bereits erwähnt, stellt sich das Verhältnis normalerweise wie folgt dar: Die Einatmung ist durchgehend zu hören, die Ausatmung nur zu Beginn. Jede Verlängerung der Ausatmung (Ausatmung gleich Einatmung, Ausatmung länger als Einatmung) ist ein pathologisches Zeichen und weist in der Regel auf Probleme mit der Durchgängigkeit der Bronchien hin.

Mit der Auskultationsmethode lässt sich der Zeitpunkt der forcierten Ausatmung grob bestimmen. Dazu wird ein Stethoskop an die Luftröhre angelegt, der Patient atmet tief ein und anschließend scharf und schnell aus. Normalerweise beträgt die Zeit der forcierten Ausatmung nicht mehr als 4 Sekunden, sie verlängert sich (manchmal signifikant) bei allen Varianten des bronchoobstruktiven Syndroms (chronische Bronchitis, Lungenemphysem, Asthma bronchiale). Gegenwärtig wird die bei älteren Ärzten beliebte Bronchophonie-Methode selten angewendet – das Abhören von geflüsterter Sprache (der Patient flüstert Wörter wie „Tasse Tee“), die vom Stethoskop über dem verdichteten Lungenbereich gut erfasst wird, da die Schwingungen der Stimmbänder bei einer so leisen Stimme, die normalerweise nicht an die Peripherie übertragen werden, besser durch einen pneumonischen oder anderen dichten Fokus geleitet werden, der mit einem für Luft passierbaren Bronchus verbunden ist. Manchmal können wir durch die Bronchophonie kleine und tief gelegene Verdichtungsherde erkennen, wenn kein erhöhter Stimmfremitus und keine erhöhte Bronchialatmung festgestellt werden.

Es gibt eine Reihe methodischer Techniken, die in manchen Fällen eine genauere Beurteilung der festgestellten auskultatorischen Phänomene ermöglichen. Um den Bereich, in dem bestimmte pathologische Geräusche zu hören sind, genauer zu bestimmen, empfiehlt es sich, das Stethoskop bei jedem Atemzug vom normalen in den veränderten Atmungsbereich zu bewegen. Liegen starke Pleuraschmerzen vor, die tiefes Atmen erschweren, sollten zuerst der Stimmfremitus und die Bronchophonie beurteilt werden. Anschließend lassen sich in dem Bereich, in dem diese Phänomene verändert sind, mit ein oder zwei tiefen Atemzügen leichter die eine oder andere auskultatorische Störung feststellen (z. B. Bronchialatmung im Bereich des verstärkten Stimmfremitus). Mit einzelnen Atemzügen kann man das Knistern nach einem kurzen Husten besser hören und so eine Reihe schmerzhafter tiefer Atemzüge aufgrund der Beteiligung der Pleura umgehen.

Durch die Auskultation nach dem Husten können wir Keuchen von Krepitationen und pleuralen Reibungsgeräuschen unterscheiden und eine falsche Abschwächung oder sogar das Fehlen von Atemgeräuschen über dem Lungenabschnitt aufgrund einer Blockade des Bronchus mit Sekreten ausschließen (nach dem Husten werden Atemgeräusche gut geleitet).

Daher kann der diagnostische Wert jeder der vier Hauptmethoden zur Untersuchung des Atmungssystems kaum überschätzt werden, obwohl bei der Erkennung von Erkrankungen dieser Organe traditionell der Perkussion und Auskultation besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Angesichts der Vielfalt der mit diesen Methoden gewonnenen Daten ist es notwendig, die folgenden Kernpunkte hervorzuheben:

- Bei der Untersuchung kommt es vor allem darauf an, die Asymmetrie der Brustform und die Beteiligung ihrer Teile an der Atmung festzustellen.

- Bei der Palpation wird die Asymmetrie der Beteiligung verschiedener Teile des Brustkorbs an der Atmung verdeutlicht und die Besonderheiten der Leitung des Stimmfremitus (Zunahme und Abnahme) aufgedeckt.

- Durch Perkussion können wir vor allem verschiedene Abweichungen im klaren Lungengeräusch erkennen, je nachdem, wie viel Luft oder dichte Elemente in einem bestimmten Bereich vorherrschen.

- Bei der Auskultation werden die Art der Atmung und deren Veränderungen festgestellt, zusätzliche Atemgeräusche (Keuchen, Krepitationen, Pleurareibungsgeräusche) sowie das Verhältnis von Ein- und Ausatmung beurteilt.

All dies ermöglicht es uns zusammen mit den Ergebnissen zusätzlicher Untersuchungen, das eine oder andere Lungensyndrom zu diagnostizieren, anschließend eine Differentialdiagnose durchzuführen und somit eine spezifische nosologische Form zu benennen.