Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Perkussion der Lunge

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Perkussion ist das Klopfen auf Bereiche der Körperoberfläche, wodurch die physikalischen Eigenschaften der darunter liegenden Organe, Gewebe und verschiedener Formationen sichtbar werden: hohl (Luft), flüssig (verdichtet) und kombiniert. In dieser Hinsicht ist der Brustkorb, in dem sich Organe mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften befinden, ein wichtiges Forschungsobjekt. Wie bereits erwähnt, verbreitete sich die Perkussion, nachdem der berühmte J. Corvisart zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Abhandlung des Wiener Arztes L. Auenbrugger (1722–1809) ins Französische übersetzte. Darin beschrieb dieser eine dem Anzapfen von Weinfässern ähnliche Methode, mit der sein Vater, ein Winzer, den Weingehalt in den Fässern bestimmte. Bei der Untersuchung der Atmungsorgane nimmt die Perkussion eine besondere Stellung ein.

Unterschiedliche Luftdichten, luftarmes und luftloses Gewebe entsprechen unterschiedlichen Schattierungen von Schlaggeräuschen, die den Zustand der an die Brustwand angrenzenden Atmungsorgane widerspiegeln. Lautstärke, Tonhöhe und Dauer des bei der Brustperkussion erzeugten Klangs hängen letztendlich von der Dichte und Elastizität des perkussierten Bereichs ab. Luft und dichte Elemente (Muskeln, Knochen, Parenchym der inneren Organe, Blut) haben den größten Einfluss auf die Klangqualität. Je unterschiedlicher Dichte und Elastizität der Umgebung, durch die die Schwingungen hindurchgehen, desto heterogener wird der Schlagklang sein, desto mehr unterscheidet er sich vom klingenden, sogenannten Trommelfellklang, der an den Klang erinnert, der beim Schlagen einer Trommel (Tympanon - Trommel) entsteht und durch das Schlagen lufthaltiger Hohlräume (Klopfen auf den Darmbereich) entsteht. Je geringer der Luftgehalt im Schlagbereich und je dichter die Elemente, desto leiser, kürzer und dumpfer wird der Klang (Dumpfheit des Schlagklangs, absolut dumpfer – „Leber-“, „Femoral“-Klang).

Arten und Regeln der Lungenperkussion

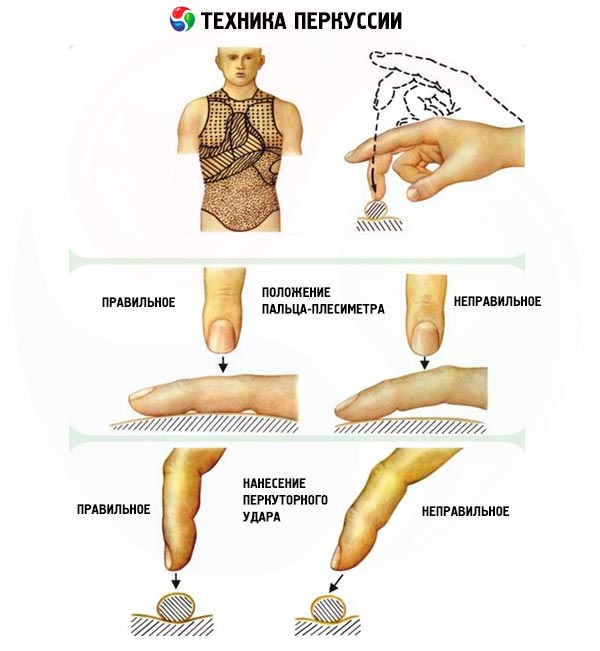

Verschiedene Schlaggeräusche lassen sich durch verschiedene Techniken erzeugen: durch Klopfen mit einem speziellen Hammer (die meisten Ärzte verwenden einen Finger als solchen) direkt auf den Körper der untersuchten Person (direkte Perkussion) und durch Klopfen auf den Körper der untersuchten Person durch einen zusätzlichen Leiter (Pleximeter), der als verschiedene Platten oder häufiger als Finger der anderen Hand verwendet wird, der fest auf die Körperoberfläche aufliegt (indirekte Perkussion). Die überwiegende Mehrheit der Ärzte verwendet die indirekte Perkussion „Finger auf Finger“.

Beim Perkussieren ist zu beachten, dass der Schlag streng senkrecht zur Oberfläche des Pleximeters erfolgen muss, leicht, kurz (schnell) sein muss, ähnlich dem elastischen Schlag eines Tennisballs, der dadurch erreicht wird, dass nur die Hand am Handgelenk bewegt wird, während sich der Unterarm in einer bewegungslosen Position befindet.

Perkussion wird durchgeführt, um Veränderungen der physikalischen Eigenschaften (Verhältnis von Luft und dichten Elementen) eines Organs oder eines Teils davon festzustellen (vergleichende Perkussion) oder um die Grenzen des Organs und der Zone veränderter physikalischer Eigenschaften zu bestimmen (topografische Perkussion).

Vergleichende Perkussion

Bei der vergleichenden Perkussion des Brustkorbs, die entlang der Interkostalräume durchgeführt wird und laut ist, wird zunächst die Art des über symmetrischen Bereichen der Lunge erhaltenen Geräuschs bestimmt, wobei bei einem solchen Vergleich natürlich der vordere untere Teil der linken Brusthälfte - die Projektionsstelle des Herzbereichs, dem die Luft entzogen ist - ausgeschlossen wird. Bei der Perkussion des Bereichs beider Lungenspitzen (supraklavikulärer und subklavikaler Raum) wird eine gewisse Asymmetrie der Geräuschdaten erkannt: Aufgrund der stärker entwickelten Muskeln der rechten Brusthälfte und der größeren Enge des rechten Oberlappenbronchus ist das Perkussionsgeräusch über der rechten Spitze normalerweise dumpfer. Es ist zu beachten, dass die Perkussion der Lungenspitzen aufgrund der hohen Prävalenz der Lungentuberkulose (diese Lokalisation ist typisch für die infiltrative Form der Tuberkulose) früher eine besondere Bedeutung hatte. Durch vergleichende Perkussion lässt sich ein spezielles Perkussionsgeräusch über der Lunge erkennen – das klare Lungengeräusch. Dies ist das Ergebnis der Transformationen, die der Trommelfellton (aufgrund von Luftschwingungen in den elastischen Alveolen) beim Durchgang durch das heterogene interstitielle Gewebe der Lunge, die Brustwand, erfährt. Wichtiger ist jedoch die Erkennung von Veränderungen dieses Geräusches über einzelne Bereiche des Brustkorbs: dumpf (von dumpf bis absolut dumpf) oder trommelfellartig.

Die Dumpfheit (Verkürzung) des Klopfgeräuschs ist umso größer, je mehr dichte Elemente vorhanden sind und je mehr Luftigkeit (Flüssigkeit, Infiltration, Tumorgewebe) in der Klopfzone verloren geht, wodurch dieser Bereich bei unterschiedlicher Schlagkraft in unterschiedlichen Tiefen sichtbar gemacht werden kann: Je stärker der Schlag (lautes, tiefes Klopfen), desto tiefer wird der Verdichtungsbereich erkannt. Ein dumpfer Ton weist auf das Vorhandensein von Flüssigkeit in den Pleurahöhlen hin, eine große Menge davon verursacht ein dumpfes Klopfgeräusch (Exsudat, Eiter, Transsudat, Blut). In diesem Fall sollten sich normalerweise mindestens 500 ml Flüssigkeit ansammeln, aber mit Hilfe sanfter (schwacher) Perkussion kann Flüssigkeit auch in den Pleurasinus erkannt werden. Merkmale der oberen Grenze der Dumpfheitszone ermöglichen es uns, die Natur der Pleuraflüssigkeit zu unterscheiden. Bei Entzündungen (Exsudat) hat die obere Mattheitsgrenze die Form einer gekrümmten Linie mit einem Gipfel entlang der Achsellinien, was für einen ungleichmäßigen Anstieg des Flüssigkeitsspiegels (Damoiseau-Sokolov-Linie) charakteristisch ist, verbunden mit unterschiedlicher Nachgiebigkeit des darunterliegenden Lungengewebes gegenüber dem Flüssigkeitsdruck. Transsudat ist durch eine Höhe der Mattheitszone näher an der Horizontale gekennzeichnet.

Eine Dumpfheit des Lungenschlaggeräusches ist charakteristisch für die Anfangsstadien des Infiltrationsprozesses in der Lunge ( Lungenentzündung ), andere Verdichtungen des Lungengewebes (ausgeprägte Atelektase, insbesondere obstruktive, Lungeninfarkt, Lungentumor, Verdickung der Pleurablätter).

Mit der Abnahme oder Ausdünnung der dichten Elemente der Lungenstrukturen verstärkt sich der Trommelfellton des Schlaggeräusches, das bei einem Lungenemphysem (Verlust der Elastizität der Alveolen, aber Erhaltung der Integrität der meisten Alveolarsepten, wodurch das Auftreten einer echten Tympanitis verhindert wird) einen „Kasten“- oder „Kissen“-Charakter annimmt; über der Lungenhöhle (Kaverne, entleerter Abszess, große Bronchiektasien, Pneumothorax, große Emphysemblasen) wird das Geräusch ausgeprägt trommelfellartig.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]

Topographische Perkussion der Lunge

Die topografische Perkussion der Lunge zeigt die Grenzen eines bestimmten Organs oder einer erkannten pathologischen Formation. Dazu wird leise entlang der Rippen und Interkostalräume geklopft und der Pleximeterfinger parallel zur perkussierten Grenze positioniert (z. B. horizontal beim Bestimmen der unteren Lungengrenze). Die Position der zu bestimmenden Grenze wird mithilfe von Identifikationsmarkierungen fixiert. Bei den Brustorganen sind dies die Schlüsselbeine, Rippen, Interkostalräume, Wirbel und vertikalen Linien (vordere Medianlinie, rechtes und linkes Sternum, parasternale Linie, Medioklavikularlinie, vordere, mittlere, hintere Achsellinie, Schulterblattlinie, hintere Medianlinie). Die Rippen werden von vorne gezählt, beginnend mit der zweiten Rippe (ihre Befestigung am Brustbein befindet sich zwischen dem Manubrium sterni und seinem Körper), die erste Rippe entspricht dem Schlüsselbein. Auf der Rückseite werden die Rippen anhand der Dornfortsätze der Wirbel gezählt (der Dornfortsatz des 7. Halswirbels ist leicht zu identifizieren: Er ragt am weitesten hervor, wenn der Kopf nach vorne geneigt ist) und des unteren Winkels des Schulterblatts, der der 7. Rippe entspricht.

Die Unterkante der Lunge befindet sich rechts und links auf gleicher Höhe (links wird sie aufgrund der vorhandenen Herzkerbe und des Milzbereichs natürlich ausgehend von der vorderen Achsellinie bestimmt), entlang der rechten Parasternallinie – der Oberkante der 6. Rippe, der rechten Medioklavikularlinie – dem sechsten Interkostalraum, der vorderen Achsellinie – der 7. Rippe, der mittleren Achsellinie – der 8. Rippe, der hinteren Achsellinie – der 9. Rippe, der Schulterblattlinie – der 10. Rippe, der hinteren Medianlinie – dem 11. Brustwirbel.

Die Verschiebung des unteren Lungenrandes nach unten wird vor allem bei Lungenemphysem festgestellt, seltener bei einem Anfall von Asthma bronchiale. Im ersten Fall ist diese Verschiebung dauerhaft und nimmt tendenziell mit fortschreitender Hyperairiness der Lunge zu. Im zweiten Fall wird sie auch ohne Emphysem als Folge einer akuten Lungenerweiterung aufgrund der für Asthma bronchiale charakteristischen Schwierigkeiten beim Ausatmen beobachtet. Das Vorhandensein von Flüssigkeit und Gas in der Pleurahöhle führt zur Verschiebung des unteren Lungenrandes nach oben, was auch bei einer hohen Position des Zwerchfells (ausgeprägte Fettleibigkeit, Schwangerschaft, großer Aszites, Blähungen) beobachtet wird. Dies geht üblicherweise mit einer Verringerung des Brustvolumens und einer Füllung der Lunge mit Luft einher (eine Verringerung der Vitalkapazität der Lunge). Dies führt zu Atemversagen und hämodynamischen Störungen im Lungenkreislauf.

Die angegebenen Verschiebungen des unteren Lungenrandes gehen in der Regel mit einer verminderten Beweglichkeit (Exkursion) des unteren Lungenrandes einher, die durch die mittlere Axillarlinie bestimmt wird: Normalerweise senkt sich der Lungenrand im Verhältnis zur VIII. Rippe bei tiefer Einatmung um 4 cm und steigt bei maximaler Ausatmung um 4 cm an, sodass die Atemexkursion des unteren Lungenrandes entlang dieser Linie 8 cm beträgt. Bei Schwierigkeiten beim Einatmen und Anhalten des Atems wird dieser Indikator durch aufeinanderfolgende regelmäßige Atemzüge und Beachtung der Perkussionsposition des unteren Lungenrandes jedes Mal bestimmt.

Die Bestimmung der Grenze des Lungenrandes und des Ausmaßes seiner Verschiebung während der Atmung ist eine wichtige Technik zur Früherkennung eines Lungenemphysems, die insbesondere bei der dynamischen Überwachung des Patienten von großem Wert ist.

Um bestimmte Veränderungen in den entsprechenden Lungenlappen zu klären, ist es wichtig, ihre Topographie zu kennen. Rechts werden der Ober- und Mittellappen auf die Vorderfläche projiziert (die Grenze zwischen ihnen beginnt auf Höhe der Befestigung der 4. Rippe am Brustbein, verläuft dann schräg zur 6. Rippe entlang der Medioklavikularlinie, wo sie die Grenze des Unterlappens erreicht), auf der rechten Seite - der Mittel- und Unterlappen, links wird die Vorderfläche vom Oberlappen eingenommen, auf der linken Seite - der Ober- und Unterlappen (die Grenze zwischen ihnen beginnt wie rechts an der 6. Rippe entlang der Medioklavikularlinie, verläuft dann aber schräg nach oben zurück zum Schulterblatt), ein kleiner Teil der Oberlappen wird von beiden Seiten oben nach hinten projiziert, die Hauptfläche beider Brusthälften besteht aus den Unterlappen.

Höhe der Spitzen

Rechts |

Links |

|

| Vorne | 3 cm über dem Schlüsselbeinniveau |

3,5 cm über dem Schlüsselbein |

| Hinter | Auf Höhe des Dornfortsatzes des 7. Halswirbels |

0,5 cm über dem Niveau des Dornfortsatzes des VII. Halswirbels |

Krenig Randbreite: rechts - 5 cm, links - 5,5 cm

Untere Ränder der Lunge

Typografische Linien |

Rechts |

Links |

| Parasternal | Fünfter Interkostalraum |

- |

| Medioklavikular | VI-Rippe |

- |

| Vordere Achselhöhle | VII. Rippe |

VII. Rippe |

| Mittlere Achsel | VIII. Rippe |

VIII. Rippe |

| Hintere Achselhöhle | IX-Rippe |

IX-Rippe |

| Skapulier | X-Rippe |

X-Rippe |

| Paravertebral | Dornfortsatz des XI. Brustwirbels |

Dornfortsatz des XI. Brustwirbels |

Beweglichkeit der unteren Lungenränder, cm

Rechts |

Links |

|||||

Topografische Linie |

Bei Inhalation |

Beim Ausatmen |

In Summe |

Bei Inhalation |

Beim Ausatmen |

In Summe |

Medioklavikular |

2 |

2 |

4 |

- |

- |

- |

Mittlere Achsel |

3 |

3 |

6 |

3 |

3 |

B |

Skapulier |

2 |

2 |

4 |

2 |

2 |

4 |