Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

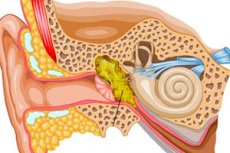

Akute und chronische eitrige Mittelohrentzündung bei Erwachsenen

Zuletzt überprüft: 12.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Wenn wir von Mittelohrentzündung sprechen, meinen wir immer eine entzündliche Reaktion im Ohr. Eine Ohrenentzündung kann jedoch unterschiedlich sein – mittel, äußerlich, akut, chronisch, katarrhalisch, eitrig usw. In diesem Artikel betrachten wir die eitrige Mittelohrentzündung bei Erwachsenen und beantworten darüber hinaus viele häufige Fragen von Patienten zur eitrigen Mittelohrentzündung.

Warum ist eine eitrige Mittelohrentzündung gefährlich?

Am häufigsten ist die Entwicklung einer Ohrenentzündung mit einer Erkältung verbunden, aber das ist nicht immer richtig: Eine Ohrenentzündung ist eine ernstere und gefährlichere Krankheit. Und wenn eine Erkältung ohne spezielle Behandlung von selbst "verschwinden" kann, muss der eitrig-entzündliche Prozess behandelt werden - und zwar nur unter ärztlicher Aufsicht.

Erwachsene leiden seltener an Ohrenentzündungen als Kinder. Komplikationen treten bei Erwachsenen jedoch nicht seltener auf als im Kindesalter. So kann beispielsweise eine chronische Entzündung zu Hörverlust führen – einem teilweisen Verlust der Hörfunktion, der nicht wiederhergestellt werden kann.

An geschädigten und entzündeten Stellen kommt es häufig zu Verwachsungen, auch das Knochengewebe im Schläfenbereich ist betroffen – diese Veränderungen erhöhen das Risiko für die Entstehung einer Meningitis oder eines Hirnabszesses.

Die meisten Nebenwirkungen treten auf, wenn der Patient zu spät einen Arzt aufsucht. Daher ist der Grad der Gefährlichkeit einer eitrigen Mittelohrentzündung direkt proportional zur Rechtzeitigkeit der medizinischen Hilfe.

Epidemiologie

Eine entzündliche Reaktion im Ohr mit Eiterabsonderung gilt als recht häufige Erkrankung der Hörorgane. Die Erkrankung kann mild verlaufen oder sich schnell entwickeln und zu einer schweren Entzündung führen, die den gesamten Körper betrifft.

Eine akute eitrige Mittelohrentzündung wird hauptsächlich im Kindesalter diagnostiziert. Die chronische Form der Erkrankung ist eher für Erwachsene typisch.

Ursachen Eitrige Mittelohrentzündung bei Erwachsenen

Entzündlicher eitriger Ausfluss aus dem Ohr tritt bei den meisten Erwachsenen als sekundäre Pathologie auf – das heißt, zunächst gelangen Mikroben aus anderen nahegelegenen Strukturen in das Mittelohr. Es gibt bestimmte Risikofaktoren, die die Entstehung der Krankheit begünstigen – vor allem durch die Schwächung der körpereigenen Abwehrkräfte.

Wir sprechen über folgende Faktoren:

- Eine starke Abkühlung des Körpers führt zur Verengung der Blutgefäße und zur Aktivierung der Lebensfähigkeit mikrobieller Zellen.

- Anämie, Hypovitaminose und Unterernährung schwächen das Immunsystem erheblich.

- Chronische und träge infektiöse Läsionen der HNO-Organe.

Darüber hinaus können der Entwicklung der Krankheit eine Sepsis, eine mechanische Schädigung der Ohrmuschel, Masern, Tuberkulose, ein Fremdkörper im Ohr sowie Immunschwächezustände vorausgehen.

Pathogenese

Sowohl bakterielle als auch Pilzinfektionen können die Entstehung von Entzündungen bei Erwachsenen begünstigen. Am häufigsten finden sich Bakterien wie Staphylococcus und Pseudomonas aeruginosa oder Pilze wie Candida oder Aspergillus in der Ohrhöhle. Die häufigsten Erreger einer eitrigen Mittelohrentzündung sind Pneumokokken, Moraxella und Hämophilie-Bazillen.

Der Erreger kann auf verschiedenen Wegen in die Ohrhöhle gelangen:

- durch den Gehörgang (tubogener Weg);

- als Folge einer traumatischen Schädigung des Ohrs und des Trommelfells;

- durch Ausbreitung aus der intrakraniellen Höhle (retrograder Weg);

- durch Blutgefäße von anderen Infektionsherden (zum Beispiel bei einer Virusinfektion, Tuberkulose, Masern usw.).

Die chronische Form der eitrigen Mittelohrentzündung bei Erwachsenen entwickelt sich als Folge einer unvollständigen Behandlung des akuten Stadiums des Entzündungsprozesses im Ohr.

Symptome Eitrige Mittelohrentzündung bei Erwachsenen

Bei Erwachsenen tritt der eitrig-entzündliche Prozess häufig als Komplikation einer Virusinfektion auf. In der Regel wird er durch eine Kombination aus verminderter Immunität und Schäden an den HNO-Organen verursacht. Das höchste Risiko für die Erkrankung besteht für Menschen, die sich kürzlich einer Operation oder Chemotherapie unterzogen haben, sowie für Alkoholiker, Drogenabhängige und HIV-Patienten.

Die ersten Anzeichen der Krankheit sind Fieber, Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Lokale Symptome sind von entscheidender Bedeutung:

- Schmerzen, Lärm, Klingeln in den Ohren (normalerweise in einem Ohr);

- ein Druckgefühl und das Vorhandensein von Flüssigkeit in der Ohrhöhle;

- Hörverlust, Verstopfungsgefühl;

- das Auftreten von Ausfluss aus dem Gehörgang - in der Regel sind sie zunächst wässrig, durchscheinend und werden dann gelb-grau, dick.

Die Erkrankung geht mit Appetitlosigkeit und Schlafstörungen einher.

Die Temperatur bei eitriger Mittelohrentzündung ist eine integrale natürliche Reaktion auf Entzündungen und das Eindringen einer Infektion in den Körper. Die Temperatur kann variieren - sie hängt vom individuellen Zustand des Immunschutzes, dem Alter und den klinischen Merkmalen der Erkrankung ab. Eine Entzündung mit Eiter bei Erwachsenen geht in den meisten Fällen mit hohen Temperaturindikatoren einher - während der Fieberzustand in der Regel so lange anhält, wie der Eiter in der Ohrhöhle verbleibt. Gleichzeitig mit der Freisetzung des eitrigen Ausflusses (egal ob dies allein oder mit Hilfe einer Autopsie geschieht) beginnt die Temperatur zu sinken.

Ein Temperaturanstieg bei eitriger Mittelohrentzündung kann auch auf die Entwicklung von Komplikationen hinweisen – beispielsweise können Meningitis, Mastoiditis und otogene septische Erkrankungen nicht ohne Temperatur auskommen. Ein charakteristisches Merkmal der Entwicklung von Komplikationen ist, dass sich der Gesundheitszustand des Patienten scheinbar verbessert – aber nach einigen Tagen treten erneut Ohrenschmerzen auf, die Temperatur steigt und andere typische Symptome treten auf.

Eine eitrige Mittelohrentzündung ohne Fieber ist typisch für eine Erkrankung, die ursprünglich nicht durch einen Infektionserreger, sondern durch ein Trauma ausgelöst wurde. Bei einer Ohrprellung bildet sich in der Ohrhöhle eine schmerzhafte Wunde, die eitrig wird, wenn Bakterien eindringen. Darüber hinaus kann eine eitrige Mittelohrentzündung ohne Schmerzen und Fieber ein Anzeichen für eine Pilzinfektion sein – die sogenannte Otomykose oder ein Ekzem des Hörorgans. Die aufgeführten Symptome können bei diffusen äußeren Schäden sowie bei einer atypischen Form des Entzündungsprozesses fehlen.

Akute Schmerzen, die Patienten oft als „Schneiden im Ohr bei eitriger Mittelohrentzündung“ beschreiben, sind charakteristisch für das Frühstadium der Erkrankung, in dem der Entzündungsprozess mit der Bildung eines Abszesses einhergeht. In der Regel dauert diese Phase etwa 2-3 Tage. Nach der Perforation des Trommelfells und der Eiterfreisetzung verschwinden die akuten Schmerzen.

Ohrgeräusche bei eitriger Mittelohrentzündung können alle Stadien der Erkrankung begleiten. So beginnt die Krankheit oft mit dem Auftreten von Lärm und Verstopfung im Ohr – manchmal tritt während eines Gesprächs ein „Echo“-Effekt auf. Lärm und Hörverlust nehmen im Verlauf des Prozesses zu, und nachdem der pathologische Ausfluss abfließt, verschwindet der Lärm allmählich und die Hörfunktion wird wiederhergestellt.

Eitrige Mittelohrentzündung während der Schwangerschaft

Das Auftreten eitriger Entzündungen bei Frauen während der Schwangerschaft ist ein häufiges Phänomen. Dies kann eng mit zwei Gründen zusammenhängen: mit ausgeprägten hormonellen Veränderungen im Körper sowie mit einem starken Rückgang der Immunität.

Entzündliche Otorrhoe tritt häufiger im Zusammenhang mit Virus- und Erkältungskrankheiten auf und weist die entsprechenden Symptome auf, die bei erwachsenen Patienten häufig auftreten. Der einzige Unterschied liegt in den Behandlungsmodalitäten. Bei einer eitrigen Mittelohrentzündung sollte eine schwangere Frau so schnell wie möglich mit der Behandlung beginnen, um negative Auswirkungen der Infektion auf den sich entwickelnden Fötus zu verhindern. Gleichzeitig dürfen nicht alle Medikamente während der Schwangerschaft verschrieben werden, da viele von ihnen für das ungeborene Kind gefährlich sein oder den Schwangerschaftsverlauf beeinträchtigen können.

Bei den ersten Anzeichen der Erkrankung sollten Sie nicht auf die Selbstmedikation setzen, sondern umgehend einen Arzt aufsuchen, der Ihnen die entsprechende Therapie verschreibt.

Bühnen

Eine Ohrentzündung mit Eiterbildung verläuft stufenweise:

- Anfangsstadium – gekennzeichnet durch Lärm und Verstopfung im Ohr auf der betroffenen Seite. Beim Sprechen kann ein Echoeffekt auftreten. Liegt keine Virusinfektion oder Erkältung vor, können die Temperaturwerte stabil bleiben.

- Katarrhalisches Stadium – gekennzeichnet durch das Auftreten von Exsudat und das Gefühl von Flüssigkeitsfluss im Ohr. Wachsende Schmerzen treten auf, die Temperatur steigt.

- Präperforationsstadium – gekennzeichnet durch eine Infektion des Exsudats und die Entwicklung einer eitrigen Entzündung. In diesem Stadium lassen die Schmerzen nach, es kommt jedoch zu einem „stechenden“ Gefühl im Augen- oder Unterkieferbereich. Die Hörfunktion ist beeinträchtigt.

- Postperforationsstadium – In diesem Stadium reißt das Trommelfell, und eitrige Masse tritt aus dem Gehörgang aus. Gleichzeitig lassen die Schmerzen nach und die Temperatur sinkt.

- Die Reparaturphase ist durch das Abklingen des Entzündungsprozesses und die Vernarbung des Trommelfells gekennzeichnet. Das Geräuschgefühl im Ohr bleibt oft weiterhin störend, aber das Hörvermögen wird allmählich wiederhergestellt.

Formen

Ärzte diagnostizieren unterschiedliche Arten von Mittelohrentzündungen, abhängig von den anatomischen und physiologischen Merkmalen der Krankheit sowie der Form ihres Verlaufs.

- Eine eitrige Otitis externa entsteht durch das Eindringen eines Infektionserregers während einer Ohrverletzung oder durch eine pathologische Ansammlung von Feuchtigkeit im äußeren Gehörgang. Diese Erkrankung ist typisch für Schwimmer und Taucher, da die Hörorgane ständig mit Wasser in Berührung kommen. Die Erkrankung äußert sich in Schmerzen, Juckreiz, Schwellungen und eitrigen, feuchten Krusten im Bereich des äußeren Gehörgangs.

- Eine akute eitrige Mittelohrentzündung wird häufig durch akute respiratorische Virusinfektionen hervorgerufen und tritt auch vor dem Hintergrund einer infektiösen Läsion der oberen Atemwege auf. Patienten klagen meist über unangenehme Verstopfungsgefühle und Schmerzen im Ohr. Bei einem gesunden Menschen ist die Mittelohrhöhle steril. Wenn Bakterien eindringen, beginnt ein eitriger Prozess, und die eitrige Masse beginnt, auf die Wände zu drücken. In diesem Zustand lautet die Diagnose „eitrige Mittelohrentzündung“. Wird der Prozess in diesem Stadium nicht gestoppt, reißt das Trommelfell unter dem Druck der eitrigen Masse, und der Eiter tritt in den äußeren Gehörgang aus.

- Eine chronische eitrige Mittelohrentzündung ist durch das Vorhandensein einer perforierten Schleimhaut und einer aktiven Entzündungsreaktion im Mittelohr über einen Monat oder länger gekennzeichnet. Eine chronische eitrige Mittelohrentzündung ist durch Otorrhoe gekennzeichnet, d. h. es kommt zu einem Ausfluss von eitriger Masse aus dem Gehörgang. Die Menge des Ausflusses kann von erheblich bis gering variieren und ist für das Auge praktisch nicht wahrnehmbar. Der chronische Prozess geht oft mit einer Verschlechterung der Hörfunktion einher.

- Eitrige Otitis perforata. Die eitrige perforative Otitis ist durch einen entzündlichen Prozess mit ständiger Bildung von Sekreten mit stark proteolytischen Eigenschaften gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass die Sekrete in der Lage sind, benachbartes Gewebe zu schmelzen. Unter dem Einfluss des Eiters und dem von ihm ausgeübten Druck kann die Membranwand nicht standhalten – es bildet sich ein Loch, durch das die eitrige Masse in den äußeren Gehörgang austritt. Nach der Bildung des Lochs lassen die Schmerzen nach, die Vergiftungserscheinungen verschwinden, die Temperatur normalisiert sich.

- Eine tubotympanale eitrige Otitis tritt mit einer akuten Entzündung der Weichteile und der Freisetzung eitrig-seröser Massen auf. Das Hauptmerkmal dieser Pathologie ist das Ausmaß der Läsion, das erhöhte Komplikationsrisiko und die langfristige komplexe Behandlung. Als Hauptkomplikation der tubotympanalen Otitis gilt eine Schädigung des Knochengewebes - der Gehörknöchelchen und der Mastoidzellen.

- Eine bilaterale eitrige Mittelohrentzündung ist eine infektiöse Entzündung, die beide Hörorgane betrifft. Diese Art von Erkrankung tritt etwas seltener auf als eine einseitige Schädigung, und eine solche Mittelohrentzündung verläuft schwieriger. Um den Zustand zu lindern, müssen Sie oft einen Chirurgen aufsuchen.

- Die linksseitige eitrige Mittelohrentzündung ist eine Schädigung des Hörorgans auf der linken Seite. Diese Art von Erkrankung tritt nicht seltener auf als die rechtsseitige eitrige Mittelohrentzündung – beide Pathologien gelten je nach Lokalisation als Varianten der eitrigen Mittelohrentzündung.

- Eine katarrhalische eitrige Mittelohrentzündung äußert sich in einem starken Druckabfall in der Ohrhöhle – dies ist auf eine starke Ergusssekretion zurückzuführen. Exsudat sammelt sich in der Paukenhöhle – der Patient selbst spürt es und beschreibt es als „Überlaufen“ von Flüssigkeit in der Ohrhöhle. Das Trommelfell ragt bei der Untersuchung nach außen. Diese Art von Erkrankung wird auch als „exsudative eitrige Mittelohrentzündung“ bezeichnet.

- Eitrige Mittelohrentzündung mit Blut ist eine Pathologie, die auf eine Schädigung kleiner Gefäße in der Ohrhöhle hinweist. Man kann sagen, dass die Infektion beginnt, in Weichteile einzudringen. Tritt bei chronischer eitriger Mittelohrentzündung Blut auf, kann man die Entwicklung von Komplikationen in Form einer Schädigung des Gesichtsnervs vermuten.

- Als rezidivierende eitrige Otitis bezeichnet man einen entzündlichen eitrigen Prozess im Ohr, der mehrmals jährlich und nach vollständiger Genesung des Patienten (mit Normalisierung des Gehörs, Verengung der Perforation) auftritt. Diese Art der eitrigen Otitis wird häufiger im Kindesalter diagnostiziert.

Komplikationen und Konsequenzen

Der Entzündungsprozess im Ohr neigt dazu, sich auf andere Gewebe und Organe auszubreiten. Fehlende Behandlungsmaßnahmen oder eine falsche oder unvollständige Behandlung können dazu führen, dass sich die eitrige Reaktion auf die Speicheldrüsen, den Unterkieferbereich usw. ausbreitet. Solche Prozesse können zu Behinderungen des Patienten führen.

Laut Statistik besteht die größte Gefahr jedoch darin, dass Patienten mit Eiterung und Mittelohrentzündung erst spät zur Behandlung eingeliefert werden, wenn die Krankheit ihren Höhepunkt erreicht hat. In diesem Fall können Komplikationen nicht sofort, sondern erst nach einiger Zeit auftreten – beispielsweise nach einem Monat oder sogar länger. Die häufigste Komplikation ist der Übergang der Entzündung in ein chronisches Stadium vor dem Hintergrund vestibulärer Störungen bei der Entwicklung eines Hörverlusts.

Zu den weiteren Komplikationen einer eitrigen Mittelohrentzündung zählen:

- intrakranielle Ausbreitung des Prozesses mit der Entwicklung von Meningitis, Abszess, Enzephalitis);

- Gesichtsnervschädigung, Parese;

- Schäden am Trommelfell;

- Entwicklung eines Cholesteatoms – Verstopfung des Gehörgangs durch eine gekapselte Zyste;

- entzündlicher Prozess im Warzenfortsatz mit weiterer Zerstörung von Knochenelementen im Mittelohr (Entwicklung einer Mastoiditis);

- Störung der Verdauungsfunktion (Durchfall, Übelkeit, Erbrechen – Anzeichen einer Vergiftung);

- dynamische Hörverschlechterung bis hin zum vollständigen Hörverlust.

Wenn ein eitrig-entzündliches Phänomen chronisch wird, ist die Behandlung äußerst schwierig. Bei vielen Patienten liegen alle Indikationen für einen chirurgischen Eingriff vor.

Patienten beschweren sich oft: Das Gehör geht nach einer eitrigen Mittelohrentzündung verloren. Wird es wiederhergestellt? Tatsächlich kann das Gehör in solchen Fällen tatsächlich wiederhergestellt werden:

- bei chronischen Entzündungsprozessen;

- bei Cholesteatom;

- mit Atrophie der Gehörknöchelchen;

- mit geringfügiger Gewebeperforation;

- wenn der Gehörgang durchgängig ist.

Wird eine Verstopfung des Gehörgangs festgestellt, ist eine Atrophie des Trommelfells oder eine Schädigung des Hörnervs aufgetreten, ist eine Wiederherstellung der Hörfunktion nicht mehr möglich.

Die Temperatur nach einer eitrigen Mittelohrentzündung ist eine natürliche Reaktion des Körpers auf Entzündungen und Infektionen. Das heißt, ein leichter Temperaturanstieg kann für weitere 3-7 Tage nach einer eitrigen Mittelohrentzündung beobachtet werden – so viel Zeit benötigt der Körper, um den Immunschutz wiederherzustellen. Wenn sich die Temperatur zunächst normalisiert und dann wieder stark ansteigt, kann dies auf die Entwicklung von Komplikationen hinweisen – nämlich auf die Ausbreitung der Infektion auf andere Gewebe und Organe.

Eine Verschlimmerung der eitrigen Mittelohrentzündung kann auftreten, wenn die Krankheit chronisch wird. So entwickelt sich eine Verschlimmerung häufig vor dem Hintergrund akuter respiratorischer Virusinfektionen oder Erkältungen mit Sinusitis oder Mandelentzündung. Der chronische Verlauf ist in der Regel durch die Entwicklung einer Mesotympanitis (Entzündung der Schleimhaut der Paukenhöhle) oder einer Epitympanitis (Entzündung der Schleimhaut und des Knochengewebes) gekennzeichnet. Das klinische Bild einer Verschlimmerung ähnelt den Symptomen eines akuten Entzündungsprozesses.

Eine Blutvergiftung durch eitrige Mittelohrentzündung ist keine Seltenheit. Die Entwicklung einer Bakteriämie bei eitriger Mittelohrentzündung erfolgt otogen, wenn pathogene Mikroorganismen in den Blutkreislauf gelangen. Bei einem gesunden Menschen ist das Blut steril. Eine Blutvergiftung – oder anders gesagt eine Sepsis – bedeutet, dass Infektionserreger aus dem Entzündungsherd ins Blut gelangt sind. Dabei ist es wichtig, Sepsis von Bakteriämie unterscheiden zu können. Bei einer Bakteriämie gelangt die Infektion ins Blut und schädigt bestimmte Gewebe oder ein Organ. Bei einer Sepsis ist der gesamte Körper betroffen – alle Organe und Systeme leiden, was letztendlich zum Tod des Patienten führen kann.

Am häufigsten kommt es zur Entwicklung solcher Komplikationen aufgrund fehlender Behandlung oder aufgrund einer unvollständigen oder ungebildeten Behandlung eines Patienten mit einer eitrig-entzündlichen Erkrankung.

Diagnose Eitrige Mittelohrentzündung bei Erwachsenen

Diagnostische Maßnahmen bei einer Ohrentzündung mit Eiter sind nicht kompliziert - bei den meisten Patienten kann die Krankheit bereits bei einer Routineuntersuchung festgestellt werden. Daher wird der Arzt den Patienten unbedingt nach dem Zeitpunkt des Krankheitsausbruchs, der Abfolge der Symptome sowie nach den Maßnahmen des Patienten zur Linderung des Zustands fragen.

Der Arzt untersucht das betroffene Ohr mithilfe eines speziellen Stirnreflektors und Trichters oder mithilfe eines Otoskops.

Bei äußeren Entzündungen achtet der Arzt auf Hautrötungen, Wundsekret oder Eiter. Der Gehörgang kann so stark verengt sein, dass er das Trommelfell optisch blockiert.

Bei einer akuten Mittelohrentzündung fallen die Rötung des Trommelfells und dessen Verhärtung auf. Bei einem Eiterdurchbruch wird eine Perforation sichtbar.

Um die motorische Funktion des Trommelfells richtig zu testen, wird der Patient gebeten, Luft in die Wangen zu saugen und zu pressen, sodass die Ohren „ausblasen“. Diese Methode wird Valsalva-Manöver genannt und wird häufig von Tauchern angewendet. Wenn Luft in die Ohrhöhle eindringt, bewegt sich das Trommelfell, was der Arzt sehen kann. Kommt es zu Ausfluss in der Paukenhöhle, ist die motorische Aktivität des Trommelfells beeinträchtigt.

Blutuntersuchungen bei Ohrenentzündungen können nur allgemeine Anzeichen einer Entzündung im Körper anzeigen. Zu diesen Anzeichen gehören in der Regel Leukozytose, erhöhte BSG sowie eine erhöhte Anzahl von Neutrophilen und Lymphozyten.

Die Bakterienkultur ist deutlich aussagekräftiger – ihr Nachteil besteht jedoch darin, dass die Ergebnisse erst eine Woche nach der Abstrichentnahme vorliegen und die Behandlung der Krankheit sofort beginnen muss. Viele Spezialisten empfehlen jedoch weiterhin die Durchführung einer Bakterienkultur von Sekreten, da eine genaue Identifizierung des Erregers eine wirksamere Therapie ermöglicht, falls herkömmliche Antibiotika nicht die gewünschte Wirkung erzielen.

Die instrumentelle Diagnostik umfasst folgende Verfahren:

- Zur Untersuchung der Hörfunktion bei der chronischen Form der Erkrankung wird die Methode der Hardware-Audiometrie eingesetzt.

- Die Tympanometrie ist eine Methode zur Messung des Drucks im Hörorgan, die auch für die Diagnose einer chronischen Mittelohrentzündung erforderlich ist.

- Bei Verdacht auf Komplikationen wie eine intrakranielle Infektion oder eine Mastoiditis werden Röntgenaufnahmen und eine Computertomographie durchgeführt.

Bei Bedarf werden zusätzliche Untersuchungen durch andere Fachärzte, beispielsweise einen Neurologen und/oder einen Augenarzt, durchgeführt.

Differenzialdiagnose

Differentialdiagnostisch kommen Gehörgangsfurunkel, Mandibulararthritis und Mandelentzündung in Frage.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Eitrige Mittelohrentzündung bei Erwachsenen

Eine Mittelohrentzündung wird von einem HNO-Arzt oder einem HNO-Arzt behandelt. Die Behandlung kann Medikamente, externe Behandlungen und Operationen umfassen. Lesen Sie hier, wie man eine eitrige Mittelohrentzündung bei Erwachsenen behandelt.

Verhütung

Um einer Entzündung keine Chance zu geben, müssen alle HNO-Erkrankungen (Sinusitis, Rhinitis usw.) umgehend behandelt werden.

Die konkreten Empfehlungen der Ärzte lauten wie folgt:

- Bei Schnupfen oder Nasennebenhöhlenentzündungen ist die Anwendung von Vasokonstriktoren notwendig, um die geschwollene Schleimhaut zu beruhigen.

- Bei jeder Erkältung oder Viruserkrankung müssen Sie viel trinken, um die Vergiftungserscheinungen zu lindern und einer Erhöhung der Schleimviskosität vorzubeugen.

- Steigt die Temperatur auf 39°C oder mehr, ist die Einnahme eines fiebersenkenden Mittels erforderlich.

- Es ist notwendig, eine ausreichende Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Raum aufrechtzuerhalten (optimale Luftfeuchtigkeit liegt bei 45–65 %, optimale Temperatur bei 18 bis 22 °C).

- Bei einer laufenden Nase ist es wichtig, nicht zu stark zu putzen – übermäßiger Eifer kann zu einer Verstopfung der Gehörgänge und einem tieferen Eindringen der Infektion führen. Es wird empfohlen, jeden Nasengang einzeln zu reinigen und das andere Nasenloch zuzudrücken.

Die vielleicht wichtigste vorbeugende Maßnahme ist ein rechtzeitiger Arztbesuch.

Prognose

Eine akute Ohrenentzündung führt bei rechtzeitiger medizinischer Hilfe meist zur Genesung. Das Gehör wird wiederhergestellt. Bei verspätetem Behandlungsbeginn kann das Ergebnis anders ausfallen:

- die eitrige Entzündung wird chronisch, das Trommelfell wird perforiert, es kommt immer wieder zu Eiterausfluss und die Hörfunktion ist dauerhaft eingeschränkt;

- Komplikationen treten in Form von Erkrankungen wie Mastoiditis, Labyrinthitis, Fazialisparese, Petrositis sowie Erkrankungen der intrakraniellen Lokalisation auf - intrakranieller Abszess, Meningitis, Sigmathrombus usw.;

- Es bilden sich Verwachsungen und Narben, die Gehörknöchelchen versteifen sich, es kommt zu einem dauerhaften Hörverlust und es entwickelt sich eine Adhäsions-Otitis.

Eitrige Mittelohrentzündung bei Erwachsenen ist am gefährlichsten, da Patienten oft rechtzeitige Arztbesuche ignorieren und auf eine erfolgreiche Selbstbehandlung hoffen. Ärzte empfehlen daher dringend, so früh wie möglich Rat und Diagnose einzuholen.

[

[