Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

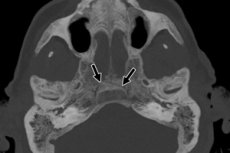

Fraktur der Schädelbasis

Zuletzt überprüft: 12.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Bei einer Schädelbasisfraktur handelt es sich um einen Bruch der Knochen, die die Basis der äußeren Oberfläche des Schädels bilden (Basis cranii externa), sowie der Strukturen der inneren Oberfläche der Schädelbasis (Basis cranii interna). [ 1 ]

Gemäß ICD-10 hat eine Fraktur der Schädelbasis den Code S02.1 und umfasst Frakturen des Schläfenbeins, des Keilbeins und des Hinterhauptbeins; der Schädelgruben, die aus Teilen verschiedener Knochen bestehen, der oberen Augenhöhlenwand (Orbitalplatte des Stirnbeins); der Nebenhöhlen des Siebbeins und des Stirnbeins. [ 2 ]

Epidemiologie

Laut Statistik liegt die Häufigkeit von Schädelbasisfrakturen bei schweren Schädel-Hirn-Traumata bei 3,5–24 % und macht etwa 20 % der Schädelknochenfrakturen aus. 70 % der Frakturen treten in der vorderen Schädelgrube und 20 % in der Mitte auf.

Die Häufigkeit von Schädelbasisfrakturen bei Kindern nach Kopfverletzungen beträgt einigen Angaben zufolge 11 %. [ 3 ]

Bei isolierten Verletzungen der Strukturen der äußeren und/oder inneren Oberfläche der Schädelbasis liegt die Sterblichkeitsrate bei 29 %; bei 55–60 % der Patienten kommt es zu posttraumatischen Behinderungen unterschiedlichen Ausmaßes. Gleichzeitige Frakturen der Schädelknochen und der Schädelbasis führen in fast 45 % der Fälle zum Tod der Opfer. [ 4 ]

Ursachen Schädelbasisfraktur

Ursachen für Schädelbasisfrakturen sowie Risikofaktoren für die Schädigung der Integrität der Knochenstrukturen an der Außen- und Innenseite sind erhebliche Schädel-Hirn-Verletzungen sowie Kopf-Hals-Verletzungen. Fahrer, Beifahrer und Fußgänger können sie bei Verkehrsunfällen erleiden; bei Arbeitsunfällen und zahlreichen Sportarten (vor allem bei Geschwindigkeits- und Extrembelastungsunfällen) sowie infolge von Stürzen, schweren Prellungen und direkten Schlägen auf den Kopf. [ 5 ]

Eine Schädelbasisfraktur bei Säuglingen ist ätiologisch mit einem Schädeltrauma durch Stürze verbunden, bei Neugeborenen kann eine solche Fraktur durch ein Schädeltrauma während der Geburt verursacht werden (wenn der Kopf nicht richtig herausgebracht wird).

Wie die klinische Erfahrung zeigt, betreffen diese Frakturen am häufigsten die Felsenbeinpartie (Pyramide), den Felskamm und die Fortsätze (Styloid und Mastoid) des Schläfenbeins, die Schädelgruben, Bereiche der Keilbeinhöhle, das Foramen magnum und die Hinterhauptskondylen. Solche Frakturen können isoliert auftreten, häufig ist bei einer Schädelverletzung jedoch auch das Schädeldach betroffen, d. h. es liegt eine kombinierte Fraktur der Knochen des Schädeldachs und der Schädelbasis vor. Siehe – Schädelstruktur [ 6 ]

Fast 10 % der Schädelbasisfrakturen (insbesondere des Hinterhauptkondylus) sind mit einer Fraktur der Halswirbelsäule (der oberen beiden Wirbel der kraniovertebralen Zone) verbunden.

Man unterscheidet zwischen einem geschlossenen Schädelbasisbruch beim geschlossenen SHT, wenn die Haut über der Bruchstelle nicht verletzt ist, und einem offenen Schädelbasisbruch beim offenen SHT mit Hautriss und Freilegung des Knochens.

Ein Bruch der Schädelbasisknochen kann zertrümmert sein. Wenn der Knochen in einzelne Fragmente zertrümmert ist und die Bruchsegmente nach innen (in Richtung Hirnhäute und Gehirn) verschoben sind, spricht man von einer Impressionsfraktur. Ein Knochenbruch ohne Verschiebung wird als lineare Fraktur der Schädelbasis bezeichnet.

Von einem Schädelbruch mit Übergang zur Basis spricht man, wenn sich der Riss im Schädeldach bis in den Knochen seiner Basis fortsetzt.

Eine Fraktur der Schädelbasis des Schläfenbeins tritt häufig auf, da sein unterer Teil in die Schädelbasis einbezogen ist, der Plattenepithelanteil die Seitenwand des Schädelgewölbes bildet und die Vorder- und Rückfläche (zusammen mit Teilen anderer Knochen) die mittleren und hinteren Schädelgruben der inneren Schädelbasis bilden. Darüber hinaus ist das Schläfenbein ein lufttragender Knochen, dünner als andere Schädelknochen (das Stirnbein ist 1,4-mal dünner, das Hinterhauptbein 1,8-mal dünner), hat zwei Fortsätze (Griffelbein und Mamillar) und ist zudem von mehreren Kanälen, Rillen und Fissuren durchzogen. Weiterlesen - Schläfenbeinfraktur [ 7 ]

Pathogenese

Bekanntlich wird die Pathogenese aller Knochenbrüche durch erhebliche mechanische (energiereiche) Einwirkungen verursacht, bei denen der Knochen aufgrund der Überschreitung der Grenzen der biomechanischen Eigenschaften des Knochengewebes (das eine schichtkristalline Lamellenstruktur aufweist) – Widerstand gegen die ausgeübte Kraft (Elastizität) und Festigkeit – deformiert und zerstört wird.

Weitere Informationen im Material - Struktur und chemische Zusammensetzung von Knochen

Symptome Schädelbasisfraktur

Die ersten Anzeichen einer Schädelbasisfraktur werden durch die Lokalisation und die Art der Schädigung der Knochenstrukturen bestimmt. In jedem Fall verspürt der Betroffene jedoch starke Schmerzen, Schwindel und Bewusstlosigkeit. Es kann zu Erbrechen kommen, und es kommt zu Blutdruck- und Herzrhythmusstörungen (Tachykardie oder Bradykardie).

Betrifft der Bruch den Felsenbeinteil (Pars petrosa) des Schläfenbeins, staut sich Blut in der Paukenhöhle (Hämotympanon) und es kann zu Blutungen aus den äußeren Gehörgängen kommen.

Der Riss eines Teils der Hirnhaut bei Frakturen der Schädelbasis ist mit dem Austritt von Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit aus der Nase oder den Ohren verbunden – Liquorrhö, die in den meisten Fällen mehrere Stunden nach der Verletzung beobachtet wird. [ 8 ]

Darüber hinaus zählen zu den charakteristischen Symptomen einer solchen Fraktur eine retroaurikuläre Ekchymose – intradermale Blutungen hinter den Ohren – im Bereich des Warzenfortsatzes des Schläfenbeins (Battle-Symptom oder -Zeichen) sowie um die Augen herum – periorbitale Ekchymose (die als „Waschbärauge“ bezeichnet wird). Ekchymose im retroaurikulären Bereich und Otoliquorrhö (Austritt von Liquor cerebrospinalis aus den Ohren) werden bei einer Fraktur der mittleren Schädelgrube (Fossa cranii media) beobachtet, d. h. der Teile des Keilbeins und des Schläfenbeins, die sie bilden, und andere Manifestationen davon sind Sensibilitätsverlust im mittleren Gesichtsteil, beeinträchtigter Würgereflex, Tinnitus und Schallleitungsschwerhörigkeit.

Bei Patienten mit einer Fraktur in der hinteren Schädelgrube (Fossa cranii posterior) und dem Foramen occipitale magnum im Hinterhauptbein werden Erbrechen, Liquoraustritt aus der Nase sowie Blutungen aus Nase und Ohren, das Battle-Zeichen und Ekchymosen im periorbitalen Bereich beobachtet.

Blutungen im Augenbereich können auf einen Bruch der Knochen an der Innenseite der Schädelbasis hinweisen, die die vordere Schädelgrube (Fossa cranii anterior) bilden. Dies geht auch mit Anosmie (Verlust des Geruchssinns), Nasenbluten, Blutungen unter der Bindehaut und Hornhautödem, schwerer Ophthalmoplegie (Beeinträchtigung der Augenbewegung) und Herabhängen des oberen Augenlids – Ptosis – einher. [ 9 ]

Komplikationen und Konsequenzen

Bei Frakturen der Schädelbasis (isoliert oder mit Bruch der Schädelknochen) können schwerwiegende Komplikationen auftreten und Folgen entstehen, die möglicherweise irreversibel sind.

Bei Schädelbasisfrakturen kann es zu Komplikationen durch eine Meningitis kommen, da dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Bakterien aus den Nasennebenhöhlen, dem Nasenrachenraum und dem Gehörgang eindringen (da die Fraktur in vielen Fällen die Schläfenbeinpyramide, das Trommelfell und den Gehörgang betrifft).

Sehr häufig ist die Integrität der inneren Halsschlagader im kavernösen Teil dieses Gefäßes gestört, was zur Bildung einer arteriovenösen Fistel führt – einer direkten Karotis-Kavernen-Anastomose zwischen der Arterie und dem Sinus cavernosus der Dura mater.

Die Folgen sind unter anderem:

- Pneumozephalus (intrakranielle Luftansammlung);

- Hirnödem mit Entwicklung einer intrakraniellen Hypertonie;

- Kompression des Gehirns durch Knochenfragmente oder subdurales Hämatom (entstanden infolge einer Subarachnoidalblutung);

- Dissektion, Pseudoaneurysma oder Thrombose der Halsschlagader;

- Schädigung der Hirnnerven (Okulomotorik-, Gesichts-, Vestibulocochlea-Nerven), die zu neurologischen Manifestationen in Form von Paresen und Lähmungen führt;

- zerebrales Koma.

Diagnose Schädelbasisfraktur

Die Diagnose einer Fraktur der Knochen der Schädelbasis und des Schädeldachs erfolgt hauptsächlich klinisch und erfolgt nach dem gleichen Algorithmus wie die Diagnose eines Schädel-Hirn-Traumas, wobei die Schwere der Verletzung unbedingt beurteilt werden muss.

Zur Durchführung einer antibakteriellen Therapie sind Blutuntersuchungen (allgemeine Blutuntersuchung, Elektrolyt- und Sauerstoffwerte) sowie eine Analyse der Zerebrospinalflüssigkeit und eine bakteriologische Kultur erforderlich.

Zur instrumentellen Diagnostik gehören Röntgenaufnahmen des Schädels und der Halswirbelsäule, CT-Untersuchungen des Schädels, Magnetresonanztomographie (MRT) des Gehirns und Elektroenzephalographie.

Differenzialdiagnose

Bei Neugeborenen umfasst die Differentialdiagnose eine angeborene Unterentwicklung der Schädelknochen, eine intrakraniale Blutung (die aufgrund von Geburtsverletzungen auftreten kann) und eine Enzephalozele, die mit einem Austritt von Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit einhergehen kann.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Schädelbasisfraktur

Wie die Erste Hilfe (präklinisch) am Unfallort vor dem Eintreffen des medizinischen Teams erfolgt und was dabei zu tun ist, wird in der Veröffentlichung - Hilfe bei traumatischer Hirnverletzung [ 10 ] ausführlich beschrieben.

Nach der Einlieferung ins Krankenhaus erfolgt die Behandlung der Betroffenen auf der Intensivstation und umfasst Anti-Schock-Maßnahmen, Blutstillung, Unterstützung der Atemfunktion sowie Stabilisierung des Blutdrucks und des Herzrhythmus (mithilfe geeigneter Medikamente). [ 11 ]

Zur Linderung eines Hirnödems wird eine Dehydration mit Diuretika-Injektionen durchgeführt. Um die Entwicklung einer Meningitis zu verhindern, wenn die Infektion in die Hirnhäute eindringt, werden antibakterielle Medikamente prophylaktisch eingesetzt (obwohl die Wirksamkeit der prophylaktischen Anwendung von Antibiotika seit langem in Frage gestellt wird). Lesen Sie auch - Behandlung von traumatischen Hirnverletzungen

Bei anhaltendem Austritt von Liquor cerebrospinalis sowie bei Komplikationen durch Gefäßschäden und intrakraniale Blutungen, Eindrücken gebrochener Segmente in den Schädel, Kompression des Gehirns oder erhebliche Schäden an den Hirnnerven ist eine chirurgische Behandlung erforderlich – ein neurochirurgischer Eingriff mit Kraniotomie. [ 12 ]

Wie lange dauert die Heilung einer Schädelbasisfraktur? Der Heilungsprozess kann mehrere Monate dauern (eine lineare Fraktur heilt deutlich schneller). Gleichzeitig kann die Geschwindigkeit der reparativen Regeneration, aufgrund derer Knochenbrüche heilen, von den individuellen Merkmalen der Patienten und ihrem Wachstum abhängen. Dies betrifft den Knochenstoffwechsel, die regenerative Aktivität der Osteoblasten der Kambialschicht des Periosts sowie die Intensität der Knochengewebezerstörung durch Osteoklasten. [ 13 ]

Die Rehabilitation nach einer Schädelbasisfraktur erfolgt, wie auch die Rehabilitation nach einem Schädel-Hirn-Trauma, nach einem individuellen Plan – abhängig von der Art der neurologischen, ophthalmologischen und sonstigen Erkrankungen des Patienten. Physiotherapie, Bewegungstherapie, Massage, Logopädie usw. werden eingesetzt, um verlorene Funktionen wiederherzustellen und den Zustand zu verbessern. [14 ]

Verhütung

Nur die Prävention von Schädel-Hirn-Traumata bei allen Verkehrsteilnehmern, im Sport, in der Industrie und im privaten Bereich kann einer Schädelbasisfraktur vorbeugen.

Prognose

Bei Patienten mit Schädelbasisfrakturen hängt die Prognose davon ab, ob die Fraktur verschoben ist. Isolierte, nicht verschobene Frakturen haben einen günstigen Verlauf. Im Allgemeinen haben die meisten Patienten mit diesen Frakturen jedoch funktionelle oder neurologische Probleme.

Die meisten Liquorlecks bilden sich innerhalb von 5 bis 10 Tagen spontan zurück, manche können jedoch monatelang bestehen bleiben. Eine Meningitis kann bei weniger als 5 % der Patienten auftreten, das Risiko steigt jedoch mit der Dauer des Liquorlecks. Schallleitungsschwerhörigkeit verschwindet in der Regel innerhalb von 7 bis 21 Tagen.[ 15 ],[ 16 ]

Nach einer Fraktur der Schädelbasis (unter Berücksichtigung ihrer Schwere) beträgt die Überlebensrate 48–71 %, nach einer Fraktur der Schädelknochen und der Schädelbasis nicht mehr als 55 %.