Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

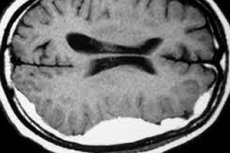

Intrakranielles Hämatom

Zuletzt überprüft: 29.06.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Ein intrakraniales Hämatom ist eine auf das Gewebe beschränkte, extravaskuläre Blutansammlung, die zwischen den Hirnhäuten oder im Hirngewebe ausgetreten und dort geronnen ist. Dieser Zustand gilt als potenziell lebensbedrohlich.

Epidemiologie

Laut Statistik bilden sich bei Schädel-Hirn-Traumata in 25 % der Fälle Hämatome zwischen der harten Hirnhaut und der Hirnhaut, intrazerebrale Hämatome treten bei etwa 35 Personen pro 100.000 Einwohner auf. Bei schweren traumatischen Verletzungen tritt ein akutes intrakranielles Hämatom durchschnittlich bei 20 % der Opfer auf.

Bei etwa 1–3 % der Fälle geschlossener Schädel-Hirn-Traumata bei Kindern wird ein epidurales Hämatom festgestellt.

Ursachen intrakranielles Hämatom

Traumatische intrakraniale Hämatome kommen am häufigsten vor, und Hirnverletzungen (traumatische Hirnverletzung), darunter Schädelknochenbrüche und hämorrhagische Hirnkontusionen mit Blutgefäßschäden, sind die häufigsten Ursachen dieser Erkrankung.

Intrakraniale Hämatome sind bei Kindern meist auch eine Folge eines Schädel-Hirn-Traumas. Sie können aber auch spontan bei hämorrhagischer Diathese, beim Willebrand-Syndrom und bei intrakraniellen Neoplasien auftreten. Bei Neugeborenen kann ein epidurales Hämatom durch eine Geburtszange oder eine Saugglocke entstehen. [ 1 ]

Darüber hinaus kann die Ätiologie eines intrakraniellen Hämatoms mit einer früheren (zeitlich weit zurückliegenden) intrazerebralen Blutung bei vaskulären Läsionen des Gehirns zusammenhängen. [ 2 ]

Risikofaktoren

Als Risikofaktoren gelten das Alter – ältere Menschen und Kinder, chronisch erhöhter Blutdruck und die ständige Einnahme von Antikoagulanzien (Acetylsalicylsäure-Präparate etc.).

Außerdem ist das Risiko eines Hämatoms (insbesondere eines subduralen Hämatoms) höher bei:

- Schädel- und Gehirnoperationen (z. B. Kraniotomien);

- Arterielles zerebrales Gefäßaneurysma;

- Arteriovenöse Missbildungen der Hirngefäße;

- Anomalien der an der Blutgerinnung beteiligten Blutplättchen – Thrombozytopathien;

- Koagulopathie in Form einer disseminierten intravaskulären Gerinnung ( DIC );

- Kortikale Gefäßschäden aufgrund einer zerebralen Amyloidangiopathie;

- Idiopathische thrombozytopenische Purpura;

- Akute lymphatische und Sichelzellenanämie.

Pathogenese

Fachleute erklären die Pathogenese der Bildung eines intrakraniellen Hämatoms mit einer Verletzung der Integrität der Wände der Blutgefäße (Arterien, Venen, Kapillaren) sowie der konvexen Gefäße (Gefäße der konvexen Oberfläche der großen Hemisphären) des Gehirns im Bereich der Frontal-, Temporal-, Parietal- und Okzipitallappen) und einem Blutaustritt in das umliegende Gewebe.

In diesem Fall beginnt im ersten Stadium des pathologischen Prozesses die Blutgerinnung (Koagulation) außerhalb des Gefäßes, verursacht durch die Aggregation (Adhäsion) von Blutplättchen unter Bildung eines Gerinnsels, das aus Erythrozyten, Blutplättchen und Serum besteht. Im nächsten Stadium kommt es zur Phagozytose der Erythrozyten durch Makrophagen und Gliazellen, was zur Freisetzung von Hämoglobin aus dem Blut führt, das sich mit im Gewebe vorhandenen Sauerstoffmolekülen verbindet und unter Bildung von sauerstoffhaltigem Hämoglobin (Oxyhämoglobin) und Nebenprodukten seiner Spaltung abgebaut wird. Insbesondere freies Häm (der nicht-proteinhaltige Teil des Hämoglobinmoleküls), das in Zellmembranen eingebettet ist und auf diese in Form von oxidativen Schäden zytotoxisch wirkt.

Zusätzlich wird an den Rändern des Hämatoms intrazelluläres Desoxyhämoglobin (Hämoglobin ohne gebundenen Sauerstoff) gebildet und in intrazelluläres Methämoglobin umgewandelt, das keinen Sauerstoff binden und transportieren kann. Infolgedessen entwickelt sich aufgrund der erhöhten Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke ein vasogenes extrazelluläres Ödem des umgebenden Hirngewebes. [ 3 ]

Symptome intrakranielles Hämatom

Die meisten Patienten mit einem epiduralen Hämatom leiden ab dem Zeitpunkt der Verletzung unter verstärkter Schläfrigkeit, und ein Drittel von ihnen verliert das Bewusstsein. Bleibt die Person bei Bewusstsein, äußern sich die ersten Anzeichen des erhöhten Hirndrucks und des damit verbundenen Hirnödems in fortschreitenden Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, erweiterten und unterschiedlich großen Pupillen sowie Krampfanfällen (generalisierte Krampfanfälle).

Es ist zu beachten, dass in fast der Hälfte der Fälle eine kurzfristige Besserung, gefolgt von einer deutlichen Verschlechterung, ein klares Intervall mit intrakraniellen Hämatomen zwischen der äußeren Oberfläche der Dura mater und dem Schädel eintreten kann. Die Dauer dieses Intervalls variiert je nach Schwere der Verletzung.

Vor dem Hintergrund des Bewusstseinsverlusts nach einem traumatischen Trauma ist es schwierig, das klinische Bild eines subduralen Hämatoms zu strukturieren, da die Patienten in der Regel schnell in ein zerebrales Koma fallen (das in fast der Hälfte der Fälle tödlich endet).

Die meisten epiduralen und intrazerebralen Hämatome sowie viele subdurale Hämatome entwickeln sich schnell und verursachen innerhalb kurzer Zeit Symptome. Große Hämatome drücken auf das Gehirn und können Schwellungen und eine Verlagerung des Hirngewebes (Hirnhernie) verursachen. Dies kann zu Verwirrtheit und Bewusstlosigkeit, Verlust oder Verstärkung der Reflexe, ein- oder beidseitiger Lähmung des Körpers, Atembeschwerden und verlangsamtem Herzschlag führen.

Darüber hinaus wurden Schwindel und Gleichgewichtsverlust, Sprachschwierigkeiten, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme (insbesondere bei chronischen Hämatomen bei älteren Menschen) im Zusammenhang mit subduralen Hämatomen berichtet. [ 4 ]

Formen

Es gibt verschiedene Typen oder Arten von intrakraniellen Hämatomen, z. B. epidurale (oder extradurale), subdurale und intrazerebrale (oder intraparenchymale).

Ein epidurales Hämatom ist in der Regel mit einem Trauma verbunden, wenn ein Blutgefäß beschädigt ist und sich Blut zwischen der Innenseite des Schädeldachs und der Außenseite der Dura mater encephali staut. In 90 % der Fälle ist ein epidurales Hämatom mit einem Schädelknochenbruch verbunden, bei dem Blut entweder aus den durch den Knochenbruch geplatzten Dura mater-Gefäßen (meist Arterien) oder aus beschädigten intrakraniellen Venensinus entnommen wird.

Ein subdurales Hämatom befindet sich im Subduralraum zwischen der Dura mater des Gehirns und der Arachnoidea encephali (der Spinnenhaut). Ein subdurales Hämatom kann akut (Anzeichen und Symptome treten in der Regel unmittelbar nach der Verletzung auf), subakut (Symptombildung tritt einige Tage nach der Verletzung auf) und chronisch (mit Anzeichen, die erst nach längerer Zeit auftreten können) auftreten. Ein vergrößertes Hämatom führt zu einer Kompression des Hirngewebes und führt zu Bewusstlosigkeit.

Wenn sich Blut im Hirngewebe selbst ansammelt, wird ein intrazerebrales Hämatom diagnostiziert. Bei 10 % der schweren geschlossenen traumatischen Hirnverletzungen ist es die primäre zerebrale Läsion mit der häufigsten Lokalisation in den Basalganglien der Frontal- und Temporallappen der großen Hemisphären oder im Kleinhirn. Bei diesen Hämatomen geht die Gewebeschädigung mit Ödemen, refraktärer intrakranieller Hypertonie und Funktionsstörungen der Neuronen der entsprechenden Lokalisation einher. [ 5 ]

Komplikationen und Konsequenzen

Zu den Komplikationen und Folgen intrakranieller Hämatome zählen:

- Hirnödem;

- Gehirnkompression;

- Erhöhter Hirndruck;

- Hypoxie und zerebrale Ischämie.

Ein Hämatom des Mesencephalons (Mittelhirn) wird durch eine akute ein- oder beidseitige Ophthalmoplegie kompliziert.

Ein chronisches subdurales Hämatom kann durch eine oberflächliche zerebrale Hämosiderose (Ablagerung von Hämosiderin und anderen Eisenmetaboliten in Bereichen des Gehirns) mit sensorineuralem Hörverlust, zerebellärer Ataxie (Störungen der Bewegungskoordination) und Artikulationsproblemen kompliziert werden.

Zu den Folgen eines intrakraniellen Hämatoms nach einem Schädel-Hirn-Trauma zählen nicht nur erhebliche neurologische Probleme, sondern auch die Gefahr des Todes durch Kompression und/oder Sauerstoffmangel des Gehirns.

Bei Geburtstraumata können intrakraniale Hämatome bei Neugeborenen ebenfalls zum Tod des Kindes führen. Dies ist beispielsweise bei massiven subduralen oder intraparenchymalen Hämatomen aufgrund von Gefäßrupturen im Bereich des sichelförmigen Venensinus des Großhirns oder im Kleinhirnstiel bei Kompression der fetalen Scheitelbeine während der natürlichen Geburt der Fall. Überlebende Säuglinge können später Anzeichen fokaler neurologischer Defizite aufweisen, insbesondere epileptische Anfälle, Krämpfe (tonisch oder klonisch), Hörstörungen, Sprachstörungen usw. sowie weitere Symptome. [ 6 ]

Lesen Sie auch — Hirnhämatom und seine Folgen

Diagnose intrakranielles Hämatom

Die Diagnose eines intrakraniellen Hämatoms ist in erster Linie die Diagnose einer Hirnverletzung.

Um ein intrakranielles Hämatom zu erkennen, wird eine instrumentelle Diagnostik durchgeführt, die es mithilfe einer Computertomographie (CT) oder einer Magnetresonanztomographie (MRT) des Gehirns ermöglicht, zuverlässige Anzeichen eines intrakraniellen Hämatoms – einer extravaskulären Ansammlung von geronnenem Blut – zu visualisieren und seine Lokalisation und Größe genau zu bestimmen. Beispielsweise erscheint ein akutes subdurales Hämatom im CT normalerweise als homogene, sichelförmige Masse mit hoher Dichte parallel zur Innenfläche des Schädels.

Auch die CT-Angiographie der Hirngefäße oder die digitale subtraktive Angiographie kommen zum Einsatz.

Blutuntersuchungen sind erforderlich: allgemeine klinische Untersuchungen und Koagulogramm.

Um eine intraventrikuläre Blutung (Blutung in den Hirnventrikeln) auszuschließen, ist eine Liquoranalyse erforderlich. Eine Blutung wird durch eine Rotfärbung der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit angezeigt, und ein mögliches Ergebnis einer Lumbalpunktion bei einem intrakraniellen Hämatom ist die dunkelkirsch- oder braungefärbte Liquorflüssigkeit.

Darüber hinaus sollte die Differentialdiagnose folgende Erkrankungen ausschließen: intrazerebrale Blutungen – intrazerebrale Blutungen, verursacht durch einen hämorrhagischen Schlaganfall oder eine Ruptur zerebraler arteriovenöser Missbildungen; Subarachnoidalblutungen; hämorrhagischer Tumor; zerebrale Amyloidangiopathie mit parenchymatösen Blutungen. [ 7 ]

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung intrakranielles Hämatom

Die initiale Behandlung besteht in der Behandlung der Hirnschädigung mit Medikamenten gegen Ödeme und Erbrechen sowie in der Überwachung des intrakraniellen Drucks. [ 8 ], [ 9 ]

Kleinere Hämatome, die keine Symptome verursachen, bilden sich von selbst zurück und erfordern keine intensive Behandlung. Schwere Fälle werden jedoch chirurgisch behandelt. Daher erfordern die meisten epiduralen Hämatome und akuten subduralen Hämatome einen chirurgischen Eingriff. [ 10 ]

Die Art der Operation hängt von der Art des Hämatoms ab. Zu den Optionen gehören:

- Chirurgische Drainage (durch ein Trepanationsloch mit anschließender Platzierung der Drainage im Subduralraum);

- Schädeltrepanation (Öffnen eines Teils des Schädels) – zur Entfernung großer Hämatome nach schweren traumatischen Verletzungen.

Verhütung

Die Vorbeugung intrakranieller Hämatome beruht auf der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und der Verwendung von Schutzausrüstung in allen Situationen, die zu einer Hirnverletzung führen könnten.

Prognose

Ein intrakraniales Hämatom kann lebensbedrohlich sein. Seine Prognose hängt sowohl vom Ausmaß der damit verbundenen Hirnschädigung als auch von der Geschwindigkeit seiner Entfernung ab. Das akute subdurale Hämatom gilt als das gefährlichste, da es zu erheblichen Hirnschäden und anhaltenden neurologischen Folgen führt.