Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

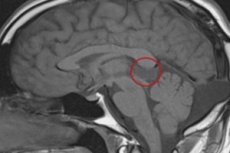

Zirbeldrüsenzyste des Gehirns bei Erwachsenen und Kindern

Zuletzt überprüft: 12.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Eine Zirbeldrüsenzyste ist ein mit Flüssigkeit, nämlich Drüsensekret, gefüllter vesikulärer Hohlraum. Ein solcher Hohlraum ist nicht tumorartig und neigt in der Regel nicht zur Vergrößerung und Progression. Dies ist jedoch nicht immer der Fall: Je nach Größe und Lokalisation können fokale Symptome auftreten. Die Diagnose wird anhand der Ergebnisse der MRT oder Neurosonographie (bei Kleinkindern) gestellt. Eine Behandlung ist je nach Situation entweder nicht erforderlich oder besteht aus einer Operation, die bei der Entwicklung von Komplikationen oder einer fortschreitenden Vergrößerung des Neoplasmas relevant ist.

Ist eine Zirbeldrüsenzyste gefährlich?

Das menschliche Gehirn ist eine komplexe und einzigartige Struktur. Wissenschaftler erforschen dieses Organ seit vielen Jahren, doch viele seiner Bereiche und Funktionen gelten bis heute als Rätsel der Wissenschaft. Die Zirbeldrüse (Epiphyse) ist nach wie vor die am wenigsten erforschte Struktur.

Die Aktivität der Zirbeldrüse bestimmt den Rhythmuswechsel im menschlichen Körper, wie Schlaf und Wachheit. Darüber hinaus ist die Zirbeldrüse für die Pubertätsprozesse verantwortlich, steuert Verhaltensmerkmale und beeinflusst die Homöostase (reguliert beispielsweise die Funktionalität des Herz-Kreislauf-Systems). Die wichtigsten Funktionsbereiche der Zirbeldrüse sind im Allgemeinen bekannt, Wissenschaftler kennen jedoch noch nicht viele Details dieser Prozesse.

Erkrankungen der Zirbeldrüse können durch Blutungen, parasitäre Erkrankungen und Neoplasien unterschiedlicher Art auftreten. Eine Zirbeldrüsenzyste ist eine nicht-tumoröse Formation, die sich in einem der Lappen entwickelt. Bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten sind solche Neoplasien klein (bis zu 10-12 mm groß) und neigen nicht zur Vergrößerung.

Die meisten Ärzte sind sich einig, dass keine umfassende Diagnostik und Behandlung erforderlich ist, da keine klinischen Manifestationen vorliegen, die direkt mit der zystischen Veränderung (und nicht mit einer anderen Pathologie) in Zusammenhang stehen. Eine wiederholte Überwachung und Bestimmung der Ursache der Erkrankung ist jedoch notwendig, da es immer noch Fälle von zystischem Wachstum und der damit verbundenen Kompression benachbarter Strukturen gibt, die entsprechende somatische und neurologische Störungen hervorrufen. [ 1 ]

Epidemiologie

Laut Statistik findet sich bei etwa 6 % der gesunden Menschen eine zystische Transformation der Zirbeldrüse. In der Gruppe der Patienten, bei denen solche Neoplasien diagnostiziert wurden, finden sich häufiger Menschen mit periodischen Migräneschmerzen. Beispielsweise klagte in einer Studie mit 50 Patienten, bei denen eine Zirbeldrüsenzyste diagnostiziert wurde, die Hälfte der Teilnehmer über Migräne (im Vergleich zu 25 % einer anderen Gruppe ohne solche zystischen Formationen).

Pinealistumoren sind selten und machen 1 % aller intrakraniellen Tumoren bei Erwachsenen aus. Bei Kindern beträgt ihr Anteil jedoch bis zu 8 %. Aufgrund der Vielfalt der Tumoren in diesem Bereich variieren die Merkmale und die Epidemiologie stark. Ich beschreibe jeden Tumor gemäß der WHO-Klassifikation von 2016. [ 2 ]

Die dynamischen Ergebnisse der Magnetresonanztomographie wurden auch bei mehr als 150 Patienten mit Zirbeldrüsenzysten untersucht. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer betrug 40 Jahre (von 25 bis 55 Jahren). Die Dynamik wurde über einen Zeitraum von sechs Monaten bis 13 Jahren untersucht. Es zeigte sich, dass in diesem Zeitraum praktisch kein Wachstum von Neoplasien, keine Störungen oder Abweichungen auftraten. Eine leichte Größenzunahme wurde nur bei vier Personen festgestellt, während in 23 Fällen die Zysten im Gegenteil schrumpften. Basierend auf diesen Informationen kamen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass asymptomatische Zirbeldrüsenzysten bei Erwachsenen keine regelmäßige Diagnostik und neurochirurgische Untersuchung erfordern. Ein Kontroll-MRT ein Jahr nach Feststellung der Störung ist ausreichend: In Ermangelung von Wachstum und pathologischen Symptomen ist eine weitere Beobachtung nicht erforderlich. Der weit verbreitete Einsatz der MRT erhöht die Häufigkeit der Feststellung von Zirbeldrüsenzysten (PE) in der klinischen Neurologie. Bei Erwachsenen liegt die Prävalenz von Zysten bei 1,1-4,3 %. [ 3 ]

Bei keiner der Patienten traten während der dynamischen Beobachtung Komplikationen im Zusammenhang mit den Neoplasien auf.

Zirbeldrüsenzysten werden am häufigsten diagnostiziert:

- bei Patienten im Alter von 20 bis 30 Jahren;

- bei weiblichen Patienten (etwa dreimal häufiger als bei Männern).

In den allermeisten Fällen verläuft die Erkrankung asymptomatisch und wird zufällig bei einer MRT- oder CT-Untersuchung des Gehirns entdeckt.

Ursachen Zirbeldrüsen-Zysten

Die Ursachen für das Auftreten einer Zirbeldrüsenzyste sind von Wissenschaftlern noch nicht vollständig geklärt. Bekannt ist, dass es sich meist um eine angeborene Neubildung handelt oder durch ein hormonelles Ungleichgewicht hervorgerufen wird. Auch eine Verstopfung der Drüsenausgänge und eine Echinokokkeninfektion können die Ursache sein.

Während der MRT wird eine angeborene Blockade sichtbar gemacht, es sind Symptome einer beeinträchtigten Flüssigkeitsableitung erkennbar, die durch eine übermäßige Viskosität des Sekrets oder eine Windung des Ganges verursacht wird. Eine solche Verletzung stellt selten eine Gefahr für die Gesundheit und das Leben der Patienten dar und neigt nicht dazu, zu wachsen und bösartig zu werden.

Parasitärer Befall kann zur Bildung zahlreicher oder großer Zirbeldrüsenzysten führen. Defekte Strukturen entstehen durch eine Infektion mit Echinokokken, obwohl diese Pathologie relativ selten ist. Echinokokkenzysten entwickeln sich vor allem bei Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind und Vieh züchten.

Die Ursachen für die Entstehung angeborener Zysten sind noch nicht vollständig geklärt. Häufig werden Schwangerschaftspathologien sowie Drogen-, Alkohol- oder Nikotinabhängigkeit der Mutter als Auslöser des Problems genannt. Unter solchen Bedingungen entwickelt sich das ungeborene Kind vor dem Hintergrund einer bestehenden intrauterinen Hypoxie und Intoxikation, die sich äußerst ungünstig auf den Zustand der Gehirnstrukturen auswirkt. Auch chronische Erkrankungen der Mutter, die sich im Stadium der Dekompensation befinden, können Ursachen sein.

Risikofaktoren

Zu den Hauptfaktoren, die das Auftreten einer Zirbeldrüsenzyste beeinflussen, gehören mehrere Punkte. Erstens: Das Neoplasma kann sich aufgrund einer Verstopfung oder Stenose der Ausführungsgänge der Drüse bilden. Dies kann passieren:

- nach einem traumatischen Hirntrauma;

- bei Neuroinfektionen;

- bei Autoimmunprozessen;

- bei hormonellem Ungleichgewicht;

- bei zerebrovaskulären Pathologien.

Der zweite Faktor ist das Eindringen von Echinokokken in den Körper. Beim Eindringen in das Gewebe der Epiphyse bildet dieser Parasit eine Kapsel, die zu einer Zyste wird. Diese Art von Erkrankung wird relativ selten festgestellt, birgt aber besondere Risiken.

Der dritte Faktor ist eine übermäßige Blutversorgung der Zirbeldrüse, die zu Blutungen führen kann. [ 4 ]

Bei angeborenen zystischen Neoplasien werden sie am häufigsten festgestellt:

- bei Kindern mit anderen intrauterinen Pathologien;

- im Falle einer diagnostizierten fetalen Hypoxie oder eines Traumas während der Wehen;

- bei Säuglingen mit postnatalen Infektionskrankheiten.

Pathogenese

Woraus besteht eine Zirbeldrüsenzyste? Ihre Wände bestehen aus drei Schichten:

- eine innere Schicht aus fibrillärem Gliagewebe, oft mit Hämosiderinpartikeln;

- die mittlere Schicht ist das Parenchym der Epiphyse, das verkalkte Bereiche enthalten kann, aber nicht muss;

- eine dünne äußere Schicht aus faserigem (Binde-)Gewebe.

In vielen Fällen wird die Bildung von Zirbeldrüsenzysten durch hormonelle Veränderungen verursacht, da solche Neoplasien häufig bei jungen Patientinnen auftreten. Solche pathologischen Elemente nehmen zunächst aktiv zu und klingen dann ab. Bei männlichen Patienten ist der Zustand der Zysten stabiler: Intensives Wachstum fehlt in der Regel.

Der Zysteninhalt stellt eine Eiweißsubstanz dar, die sich auf tomographischen Bildern von der Zerebrospinalflüssigkeit unterscheidet. Blut kann vorhanden sein.

Zystische Wände neigen dazu, aktiv Kontrastmittel anzusammeln. [ 5 ]

Bei aktivem Wachstum des Neoplasmas kann es aufgrund einer Blockade (Okklusion) der cerebrospinalen Flüssigkeitskanäle zu einer Störung des Liquorflusses kommen, was zur Entwicklung eines Hydrozephalus führt.

Symptome Zirbeldrüsen-Zysten

Die überwiegende Mehrheit der nachgewiesenen Zirbeldrüsenzysten ist klein (weniger als 10 mm bei acht von zehn Patienten) und manifestiert sich daher klinisch nicht. Sollten pathologische Symptome auftreten, tritt dies am häufigsten bei Frauen über 35 Jahren auf.

Zystische Formationen von erheblicher Größe können mechanischen Druck auf die Platte des Quadrigeminalkörpers ausüben, was eine Kompression des Colliculus superior und die Entwicklung eines spinalen Mittelhirnsyndroms (vertikale Blicklähmung) zur Folge hat. Bei Druck auf den Sylvischen Kanal, der sich im Bereich des dritten und vierten Ventrikels befindet, kann sich ein obstruktiver Hydrozephalus entwickeln.

Wenn eine intraossäre Blutung auftritt, vergrößert sich auch die Formation: Eine solche Pathologie wird als Apoplexie der Zirbeldrüsenzyste bezeichnet. [ 6 ]

Folgende Symptome können auftreten:

- Kopfschmerzen;

- Sehstörungen;

- Verlust der Fähigkeit, den Blick auf und ab zu bewegen;

- mangelnde Koordination der Muskelbewegungen ohne Muskelschwäche (Ataxie);

- emotionale Instabilität;

- psychische Störungen;

- Schwindel, Übelkeit;

- Störungen des Hormonstatus (vorzeitige Pubertät, sekundäre Form des Parkinsonismus usw.).

Erste Anzeichen

Die ersten Anzeichen einer Erkrankung einer Zirbeldrüsenzyste können erst dann auftreten, wenn die Formation weiter wächst und beginnt, auf nahegelegene Gehirnstrukturen und Blutgefäße zu drücken.

Zu den Symptomen in einer solchen Situation können die folgenden Erscheinungsformen gehören:

- Kopfschmerzen, anhaltend, häufig, unbekannter Ursache, unabhängig vom allgemeinen Wohlbefinden, den Wetterbedingungen usw.

- Schwindel und Übelkeit, ständig oder anfallsartig, manchmal mit Erbrechen.

- Verschlechterung der Seh- und Hörfunktion, verschwommenes Sehen, Doppeltsehen.

In schweren Fällen kann es zu Gangunsicherheit, undeutlicher Aussprache, Muskelhypertonie, Krämpfen, Orientierungsstörungen, Verlust der Lesefähigkeit usw. kommen. Ähnliche Symptome können auch mit erhöhtem Hirndruck einhergehen, der zudem mit Schläfrigkeit, Unaufmerksamkeit, Appetitlosigkeit und einer Schwellung der Sehnervenpapille einhergeht.

Die akute Entwicklung eines okklusiven Hydrozephalus als Komplikation des pathologischen Verlaufs einer zystischen Neoplasie äußert sich in Anzeichen eines erhöhten Hirndrucks. Zu diesen Anzeichen gehören:

- Kopfschmerzen (besonders morgens);

- Übelkeit mit Erbrechen (nach dem Erbrechen können die Kopfschmerzen nachlassen);

- starke Schläfrigkeit (geht einer plötzlichen Verschlechterung der neurologischen Symptome voraus);

- Stauung der Sehnervenpapille (der Zustand wird durch einen Druckanstieg im Subarachnoidalraum sowie eine Veränderung des axoplasmatischen Flusses hervorgerufen);

- Phänomene der axialen Luxation des Gehirns (möglicherweise Bewusstseinsdepression bis hin zu einem tiefen komatösen Zustand, es werden Okulomotorikstörungen festgestellt, manchmal wird eine erzwungene Kopfhaltung festgestellt).

Bei einer langsamen Zunahme des Hydrozephalus (chronischer Verlauf) fällt eine Trias von Anzeichen auf:

- Entwicklung einer Demenz;

- Störung der willkürlichen Bewegung beim Gehen (Apraxie) oder Parese der unteren Extremitäten;

- Harninkontinenz (das jüngste und variabelste Symptom).

Die Patienten werden schläfrig, träge und initiativlos. Das Kurzzeitgedächtnis (vor allem das Zahlengedächtnis) leidet. Die Sprache ist einsilbig und oft unpassend. [ 7 ]

Zirbeldrüsenzyste der Zirbeldrüse

Die Zirbeldrüse ist ein komplexer anatomischer Bereich, der die Zirbeldrüse, angrenzende Hirnstrukturen, Wirbelsäulenräume und das Gefäßnetz umfasst. Die Zirbeldrüse befindet sich hinter dem dritten Ventrikel, davor und darunter befindet sich die hintere Hirnkommissur, davor und darüber die Ligamentkommissur, darunter die Viergeminalplatte und der Aquaedukt sowie etwas darüber und dahinter das Splenium des Corpus callosum. Direkt hinter der Drüse befindet sich die Viergeminalzisterne, die den Hohlraum des intermediären Velums bildet, das oberhalb der Zirbeldrüse verläuft und vorn unter dem Fornix verläuft.

Die Zyste, die Zirbeldrüse genannt wird, ist in den meisten Fällen nicht groß und klinisch nicht manifest. Das Neoplasma tritt in der Epiphyse auf, ohne deren Funktion zu beeinträchtigen. Nur in seltenen Fällen kann es bei aktivem Wachstum den Eingang zum Aquädukt des Gehirns blockieren, wodurch die Zirkulation der Zerebrospinalflüssigkeit verhindert und die Entwicklung eines okklusiven Hydrozephalus verursacht wird.

Zirbeldrüsenzyste des Gehirns bei Erwachsenen

Die Ursachen für die Entstehung von Zirbeldrüsenzysten bei Erwachsenen sind noch unklar. Wissenschaftler äußern mehrere Theorien, die den Ursprung der Erkrankung erklären könnten.

Eine dieser Theorien geht von der Bildung eines pathologischen Elements aufgrund ischämischer oder degenerativer Prozesse in der Gliaschicht aus. Einige Experten gehen davon aus, dass zystische Formationen eine Folge der Nekrose des Zirbeldrüsenparenchyms sind. Die Ursache solcher nekrotischen Prozesse ist jedoch noch nicht geklärt. Andere Theorien basieren auf dem Einfluss von Blutungen, hormonellen Veränderungen usw. Viele dieser Neoplasien sind angeboren und werden erst im Alter zufällig entdeckt.

Die überwiegende Mehrheit dieser Zysten (mehr als 80 %) ist klein – ihr Durchmesser überschreitet 10 mm nicht. Diese Neoplasien sind meist asymptomatisch. Neurologische Symptome können auftreten, wenn die Größe 15 Millimeter oder mehr erreicht.

Zysten mit ausgeprägten Symptomen sind selten. Fachleute verfügen in dieser Hinsicht nicht über umfassende Informationen zu diesem Thema. In der Regel spiegeln das Auftreten der Symptome und ihre Art die Auswirkungen des Neoplasmas auf benachbarte Strukturen wider: das Mittelhirn, die inneren Venengefäße, die Vena Galeni und den optischen Thalamus. Da der Platz in diesem Bereich extrem begrenzt ist, ist zu erwarten, dass bereits wenige Millimeter zusätzliche Zystenvergrößerung ein symptomatisches Bild hervorrufen können, das sich am häufigsten durch Kopfschmerzen, Okulomotorikstörungen, Anzeichen eines erhöhten Hirndrucks oder die Entwicklung eines Hydrozephalus äußert.

Zirbeldrüsenzyste bei Frauen

Bei Frauen treten Zirbeldrüsenzysten fast dreimal häufiger auf als bei Männern. Viele Experten führen dies auf hormonelle Faktoren zurück. Studien haben gezeigt, dass sich viele Fälle solcher zystischen Elemente zu Beginn der Pubertät entwickelten, im Laufe der Jahre jedoch immer seltener auftreten. Daher kann man von einer hormonellen Abhängigkeit des Auftretens und Wachstums von Zirbeldrüsenzysten ausgehen. Darüber hinaus ist die Entwicklung von Neoplasien bei Frauen häufig mit hormonellen Faktoren wie Schwangerschaft und Menstruationszyklus verbunden. [ 8 ]

Schwangerschaft mit Zirbeldrüsenzyste

Eine Schwangerschaft stellt keine Kontraindikation für eine Frau dar, die eine Zirbeldrüsenzyste hat, die sich in keiner Weise manifestiert, asymptomatisch ist und keine Tendenz zur Vergrößerung aufweist.

Bei der Diagnose Hydrozephalus oder einer Liquor-Shunt-Operation ist die Situation etwas anders. Eine Schwangerschaft unter solchen Bedingungen birgt zahlreiche Komplikationsrisiken – beispielsweise kommt es aufgrund des erhöhten intraabdominalen Drucks aufgrund der stetig wachsenden Gebärmutter häufig zu Funktionsstörungen des Shunts.

Da die Schwangerschaftsdauer den Funktionszustand des peritoneal-ventrikulären Shunts beeinflusst, haben Ärzte eine spezielle therapeutische und geburtshilfliche Behandlungstaktik entwickelt. Während des gesamten Zeitraums bis zur postpartalen Phase wird der Zustand der werdenden Mutter sorgfältig überwacht und alle notwendigen diagnostischen Verfahren zur Überwachung durchgeführt. [ 9 ]

Ist eine Geburt mit einer Zirbeldrüsenzyste möglich?

Bei einer asymptomatischen Neoplasie erfolgt die Entbindung in der üblichen Weise unter Berücksichtigung anderer bestehender Pathologien.

Liegt ein peritoneal-ventrikulärer Shunt mit normaler Funktion vor, wird eine natürliche Geburt mit verkürzter zweiter Phase empfohlen. Bei eingeschränkter Shuntfunktion und erhöhtem Hirndruck ist ein Kaiserschnitt in Vollnarkose indiziert.

Die Magnetresonanztomographie wird als sichere und effektive Methode zur Bestimmung der Shunt-Funktionalität und allgemein zur Beurteilung des Zustands des zerebralen Ventrikelsystems empfohlen. Bei funktionellem Verschluss des Shunts wird eine medikamentöse Therapie mit obligatorischer Bettruhe und manuellen Pumpvorgängen eingeleitet.

Wird eine Vergrößerung der Hirnventrikel festgestellt, wird ein chirurgischer Eingriff verordnet. Bei Schwangerschaften im ersten und zweiten Trimester wird die Operation so durchgeführt, als wäre die Frau nicht schwanger. Im dritten Trimester können alternative Methoden angewendet werden – insbesondere ventrikuloatriale Shunts oder eine endoskopische Triventrikulozisternostomie. Diese Methoden helfen, vorzeitige Wehen und zusätzliche Gebärmutterverletzungen zu verhindern.

Zirbeldrüsenzyste bei einem Kind

Wenn eine Frau nach der Untersuchung ihres Kindes die Diagnose „angeborene Zirbeldrüsenzyste“ hört, löst dies nicht nur Besorgnis, sondern manchmal auch Angst aus. Sagen wir gleich, dass dieser Zustand in vielen Fällen weniger eine Pathologie als vielmehr ein individuelles Merkmal ist, sodass er keine Gefahr darstellt und keiner Behandlung bedarf.

Die Bildung solcher zystischen Formationen kann sowohl mit Infektionen während der Schwangerschaft als auch mit einem komplizierten Verlauf dieser Periode oder einer schwierigen Geburt verbunden sein. Meistens bleibt die Ursache jedoch unbekannt. Für die meisten Epiphysenzysten ist ihre weitere Entwicklung und insbesondere die Degeneration zu einem onkologischen Prozess untypisch.

Bei Säuglingen unter einem Jahr lässt sich das Vorhandensein einer solchen Zyste leicht durch Ultraschalldiagnostik feststellen. Die Kindheit bis zu einem Jahr ist der günstigste Zeitraum für die Durchführung eines solchen Eingriffs, wenn die Fontanelle noch nicht vollständig geschlossen ist.

Die Neurosonographie (Ultraschalluntersuchung des Gehirns) wird insbesondere für Frühgeborene sowie Neugeborene empfohlen, die aus dem einen oder anderen Grund einer Intensivbehandlung unterzogen werden. Auch komplizierte Wehen, eine komplizierte Schwangerschaft sowie intrauterine oder intrapartale fetale Hypoxie sind Indikationen für die Ultraschalldiagnostik.

Experten sind der Ansicht, dass der Nachweis einer Zirbeldrüsenzyste bei einem Baby keinen Anlass zur Sorge geben sollte. In der Regel verursachen solche Formationen keine Pathologie. Es ist jedoch ratsam, nach einiger Zeit eine Wiederholungsstudie durchzuführen, um die mögliche Dynamik des Prozesses zu bestimmen. Höchstwahrscheinlich ist für einen bestimmten Zeitraum eine ärztliche Beobachtung erforderlich.

Bei ungünstiger Dynamik, wenn die Formation zunimmt und der Flüssigkeitsdruck in ihr steigt, besteht die Möglichkeit einer Positionsänderung des umgebenden Gewebes und seiner Kompression. Eine solche Störung äußert sich in Symptomen wie Krampfanfällen und neurologischen Symptomen. In schweren Fällen kann der Prozess durch die Entwicklung eines hämorrhagischen Schlaganfalls verschlimmert werden. Bei entsprechenden Indikationen wird einem solchen Kind ein chirurgischer Eingriff mit einer der bestehenden Methoden verordnet: Dies kann eine mikroneurochirurgische, Bypass- oder endoskopische Operation sein. [ 10 ]

Zirbeldrüsenzyste bei einem Teenager

Bei Verdacht auf eine Pathologie kann Schulkindern und Jugendlichen eine Magnetresonanztomographie des Gehirns verschrieben werden, um mögliche Krankheitszustände zu diagnostizieren. Beispielsweise wird einem Jugendlichen eine MRT verschrieben:

- bei altersbedingten Entwicklungsabweichungen;

- bei unverständlichen und plötzlichen Verhaltensänderungen;

- bei regelmäßigem Schwindel;

- bei chronischen Kopfschmerzen;

- bei ständiger Ohnmacht oder Zuständen, die einer Ohnmacht vorausgehen;

- mit zunehmender Verschlechterung der Seh- oder Hörfunktion;

- während Krampfanfällen;

- für neurologische Symptome.

In den oben genannten Situationen ist eine Diagnostik zwingend erforderlich. Dadurch können wir nicht nur pathologische Zysten, sondern auch Blutungen, Hydrozephalus, Epilepsie, Meningitis und Meningoenzephalitis usw. identifizieren.

Warum kann sich eine angeborene Zyste bilden? Während der Gehirnentwicklung wölben sich die Wände des dritten Ventrikels vor und wachsen, wodurch ein Divertikel entsteht – aus dem sich später die Zirbeldrüse bildet. Wird dieser Entstehungsprozess aus irgendeinem Grund gestört, kann es zu einer unvollständigen Obliteration kommen und ein Hohlraum entsteht. Eine kleine Abweichung dieser Art gilt nicht als pathologisch und wird nicht behandelt. [ 11 ]

Psychosomatik

Wissenschaftler schließen den Einfluss psychologischer Faktoren auf das Auftreten und Wachstum von Neoplasien im Körper nicht aus. Dies betrifft unter anderem Zirbeldrüsenzysten. Dabei geht es nicht darum, dass eine Person über die Möglichkeit einer Erkrankung nachdenkt und Angst davor hat, sondern dass anhaltende und starke negative Gefühle den Zustand der Gehirnzellen beeinflussen.

Untersuchungen zufolge erlebte jeder Patient Ereignisse, die von starkem Groll, Wut oder tiefer Enttäuschung begleitet waren, bevor Tumorprozesse im Körper einsetzten. Daraus lässt sich schließen: Das Problem kann durch die Neutralisierung des inneren Ungleichgewichts behoben werden.

Es wird angenommen, dass die zystische Bildung eine Konzentration des Gefühls der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung ist. Die Krankheit beginnt in dem Moment, in dem der Patient aufhört, an seine eigene Stärke und an seine Lieben zu glauben und von der Menschheit als Ganzes enttäuscht ist.

Laut Wissenschaftlern erkranken am häufigsten folgende Menschen:

- Sie behalten ihre Gefühle für sich und sind nicht in der Lage, sich zu schützen und vor Negativität abzuschirmen.

- diejenigen, die sich selbst nicht lieben, die sich für „fehlerhaft“ und im Unrecht halten;

- übermäßig emotional bei Verlusten;

- diejenigen, die keinen Kontakt zu ihren eigenen Eltern haben.

Depressionen und negative Emotionen üben Druck auf die Immunabwehr aus und unterdrücken sie, was sich negativ auf den Zustand des gesamten Körpers, sogar auf zellulärer Ebene, auswirkt. Das Immunsystem ist gestört, was zu Veränderungen in der Struktur und Funktionalität der Zellen führt.

Solche Muster sollten in der Regel im Gespräch mit dem Patienten durch den Arzt erkannt werden.

Zirbeldrüsenzyste und Schlaflosigkeit

Schlaf kann als ein Zustand völliger Ruhe im Körper bezeichnet werden, in dem optimale Bedingungen für Erholung und Regeneration herrschen. Insbesondere sollte sein Nervensystem wiederhergestellt werden. Muskeln entspannen sich, alle Arten von Sensibilität lassen nach, Reflexe werden gehemmt. Bei einigen Erkrankungen des Gehirns bleibt eine solche Entspannung jedoch aus, es kommt zu Schlaflosigkeit und die Schlafqualität ist beeinträchtigt. [ 12 ]

Wenn die Zirbeldrüsenzyste groß ist, kann sie sich negativ auf das Nervensystem und den Schlaf auswirken. Folgende Symptome können auftreten:

- Einschlafschwierigkeiten;

- leichter Schlaf mit Unruhe und häufigem Aufwachen;

- frühes Erwachen am Morgen.

Wir sprechen hier nicht von absoluter Schlaflosigkeit: Der Patient schläft zwar nicht genug, aber mindestens 5 bis 5,5 Stunden pro Tag. Viel häufiger leiden Patienten unter Schläfrigkeit – insbesondere tagsüber, unabhängig von der Qualität des Nachtschlafs.

Wie wirkt sich eine Zirbeldrüsenzyste auf die Immunität aus?

Das menschliche Gehirn ist direkt mit seinem Immunsystem verbunden, da zwischen diesen Strukturen bilaterale funktionelle und anatomische Verbindungen bestehen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass jede Hirnerkrankung, einschließlich einer Zirbeldrüsenzyste, die Funktionalität des Immunsystems beeinträchtigen kann und umgekehrt. Damit ein solcher Effekt eintritt, muss die Zyste jedoch groß genug sein, um Druck auf das umliegende Gewebe auszuüben. Sind diese Ausmaße unbedeutend, ist eine Beeinträchtigung des Immunsystems unwahrscheinlich: So die Meinung von Ärzten.

Eine Zyste ist kein Tumor und verursacht daher im Gegensatz zu bösartigen primären und metastasierten Tumorprozessen des Gehirns keine Unterdrückung der Immunabwehr.

Komplikationen und Konsequenzen

Bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten mit Zirbeldrüsenzysten treten keine schwerwiegenden Folgen oder Komplikationen auf. Die Wahrscheinlichkeit einer malignen Transformation liegt praktisch bei Null.

Die Intensität der Symptome hängt direkt von der Größe der Formation ab: So verlaufen Zysten bis zu einem Durchmesser von 10 mm fast immer ohne pathologische Anzeichen.

Große Zysten können Beschwerden wie Migräne, Doppeltsehen, Koordinationsstörungen, Übelkeit, Verdauungsstörungen, Müdigkeit und Schläfrigkeit verursachen. Bei Vorliegen solcher Beschwerden werden dem Patienten verschiedene diagnostische Untersuchungen (MRT, Biopsie, großes Blutbild) verordnet. Das Hauptziel dieser Diagnostik sollte die Bestimmung der Ätiologie der Erkrankung und deren Abgrenzung zu einem bösartigen Tumor sein. Auch die Entwicklung eines Hydrozephalus, einer Erkrankung, die durch den Austritt von Liquor cerebrospinalis aus dem Subarachnoidalraum entsteht, gilt als bedrohlich. Eine weitere seltene Komplikation kann bei einzelnen Patienten Lethargie sein.

Eine konservative Behandlung führt in der Regel nicht zur Rückbildung der Zirbeldrüsenzyste. Einzige Ausnahme ist das Frühstadium einer parasitären Neubildung.

Eine Operation ist nicht angezeigt, wenn die Zyste nicht an Größe zunimmt und keine Symptome auftreten. [ 13 ]

Bei ausgeprägter Größe der zystischen Formation kann sich ein Hydrozephalus entwickeln – eine Komplikation, die durch Kompression oder vollständiges Quetschen des Sylvischen Aquädukts verursacht wird. Fast die Hälfte der Patienten, die zur chirurgischen Behandlung überwiesen wurden, litt an einem Hydrozephalus, der wiederum durch eine intrazystische Blutung hervorgerufen wurde. Darüber hinaus gibt es Daten zu Einzelfällen von Synkopen und plötzlichem Tod, die im Moment der plötzlichen Blockierung des Eingangs zum Aquädukt durch die Zyste auftraten.

Mit zunehmendem Hydrozephalus und der Entwicklung eines Luxationssyndroms verschlechtert sich das Bewusstsein des Patienten rasch bis hin zu einem tiefen Koma. Es treten okulomotorische Störungen auf. Kompressionsprozesse führen zu einer raschen Unterdrückung der Atmung und der Herz-Kreislauf-Aktivität, die ohne Hilfe zum Tod des Patienten führen kann.

Diagnose Zirbeldrüsen-Zysten

Die wichtigste diagnostische Methode zur Feststellung einer Zirbeldrüsenzyste ist die Magnetresonanztomographie. In manchen Fällen müssen Ärzte jedoch auf andere Diagnosemethoden zurückgreifen – beispielsweise wenn das Neoplasma groß ist und mit komplexen klinischen Symptomen einhergeht oder wenn eine Differentialdiagnostik erforderlich ist.

Die erste Phase besteht in der Konsultation eines Neurologen, der Durchführung von Tests und Versuchen zur Überprüfung der Reflexe, der Hautempfindlichkeit und der motorischen Fähigkeiten. Wenn der Patient eine Sehbehinderung feststellt, wird ihm empfohlen, einen Augenarzt aufzusuchen.

Die instrumentelle Diagnostik kann folgende technische Verfahren umfassen:

- Die Elektroneurographie ist eine spezielle Untersuchungsmethode zur Beurteilung der Geschwindigkeit der elektrischen Impulsleitung entlang peripherer Nerven. Das Verfahren ermöglicht die Bestimmung des Ausmaßes der Nervenschädigung sowie der Ausbreitung und Form des pathologischen Prozesses. Diese Methode erfordert eine gewisse Vorbereitung des Patienten: Am Tag vor der Diagnose sollten Sie keine Beruhigungsmittel einnehmen, rauchen, Alkohol und Kaffee trinken.

- Die Computertomographie ist eine Röntgenuntersuchung, bei der der gewünschte Bereich des Gehirns schichtweise visualisiert wird. In manchen Fällen kann sie als Analogon zur MRT dienen.

- Bei der Elektromyographie handelt es sich um einen Test zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Nervengewebe, der dabei hilft, das Ausmaß der Nervenschädigung einzuschätzen und Funktionsstörungen der Motoneuronen festzustellen.

- Die Echoenzephaloskopie ist eine der ungefährlichen Ultraschallmethoden, mit der Sie den Zustand der funktionellen und anatomischen Strukturen des Gehirns beurteilen können.

- Lumbalpunktion – wird durchgeführt, um Partikel der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit zu entfernen und diese dann auf das Vorhandensein atypischer Zellen zu untersuchen.

Zu den Labortests gehören:

- allgemeine klinische Blut- und Urintests;

- Blut auf Tumormarker.

Eine Blutuntersuchung auf eine Zirbeldrüsenzyste ist nicht von entscheidender Bedeutung: Sie dient in erster Linie der Beurteilung des Allgemeinzustands des Körpers, da ihre Ergebnisse Anzeichen einer Entzündung (erhöhte BSG und Leukozytenwerte) und einer Anämie (erniedrigter Hämoglobinspiegel) zeigen.

Zirbeldrüsenzyste im MRT

Die klassische Form einer Zirbeldrüsenzyste ist in der Regel klein (bis zu 10 mm) und hat eine Kammer. Der Durchmesser einer asymptomatischen Formation kann 5–15 mm erreichen, und symptomatische Zysten können manchmal sogar bis zu 45 mm groß werden und die Epiphyse fast vollständig ersetzen.

Jeder praktizierende Radiologe weiß, wie eine Zirbeldrüsenzyste im MRT aussieht: Ein solches Neoplasma ist voluminös, mit flüssigem Inhalt und klaren Strukturen. Häufig (in etwa jedem vierten Fall) sind periphere Verkalkungen vorhanden. Bei vielen Patienten ist auf dem Bild eine periphere Kontrastmittelansammlung zu erkennen, die wie ein dünner und glatter „Rand“ aussieht. Die Zyste kann den Verlauf der inneren Hirnvenen verändern und sie nach oben drücken. [ 14 ]

Folgende typische Anzeichen sind zu beobachten:

- T1-gewichtete Bilder:

- Typizität des isointense oder hypointense Signals im Vergleich zum Hirnparenchym;

- in mehr als der Hälfte der Fälle ist das Signal im Vergleich zur Zerebrospinalflüssigkeit hyperintensiv;

- Signalhomogenität.

- T2-gewichtete Bilder:

- hohe Signalintensität;

- geringere Intensität im Vergleich zur Zerebrospinalflüssigkeit.

- FLAIR:

- hohe Signalintensität, oft nicht vollständig unterdrückt.

- DWI/ADC:

- keine Diffusionseinschränkung.

- T1-gewichtete Bilder mit Kontrastverstärkung (Gadolinium-Kontrastmittel):

- mehr als die Hälfte der zystischen Läsionen akkumulieren Kontrastmittel;

- der Kontrast sammelt sich hauptsächlich in Form eines dünnen (weniger als ein paar Millimeter) und gleichmäßigen Randes (vollständig oder teilweise);

- es besteht die Möglichkeit einer diffusen Kontrastverstärkung der intrazystischen Flüssigkeit mit gadoliniumhaltigen Substanzen in der Spätphase (1–1,5 Stunden), wodurch das Neoplasma Ähnlichkeit mit einem festen volumetrischen Element erhält;

- Manchmal ist es möglich, eine atypische noduläre Kontrastverstärkung festzustellen oder Anzeichen einer intrazystischen Blutung zu identifizieren.

Eine kleine Zirbeldrüsenzyste mit einer Größe von weniger als 10–12 mm erscheint im MRT oder CT als einkammerige Flüssigkeitsformation mit der Dichte von Liquor cerebrospinalis oder der gleichen Signalaktivität. Charakteristisch für die überwiegende Anzahl der Zysten ist eine periphere Kontrastverstärkung, und in etwa jedem vierten Fall ist ein Band von Verkalkungen („Rand“) zu beobachten. [ 15 ]

Einzelne Zirbeldrüsenzysten werden häufig zufällig bei der Computer- oder Magnetresonanztomographie im Rahmen der Diagnose anderer Hirnerkrankungen entdeckt. In den meisten Fällen sind solche Formationen ungefährlich. Der Arzt muss jedoch nicht nur die Lage und Größe des pathologischen Elements bestimmen, sondern auch, ob es den neurologischen Symptomen des Patienten entspricht.

Eine mehrkammerige Zirbeldrüsenzyste ist typisch für eine Echinokokkose des Gehirns. Diese Pathologie kann durch verschiedene Varianten dargestellt werden:

- solitärer Typ, bei dem sich im Gehirn eine Zyste mit relativ großem Durchmesser – bis zu 6 cm – bildet;

- razemöser Typ, gekennzeichnet durch die Bildung zahlreicher Zystenkonglomerate in Form von Clustern.

In dieser Situation ist die MRT das entscheidende Diagnoseverfahren. Es ist wichtig, Arachnoidalzysten, zerebrale Zystizerkose, Epidermoidzysten, intrakraniale Abszesse und Tumorprozesse auszuschließen.

Eine intraparenchymatöse Zirbeldrüsenzyste ist eine Formation, die sich im Parenchym der Zirbeldrüse entwickelt und in den hinteren Teilen des dritten Ventrikels (der bereits erwähnten Zirbeldrüsenregion) lokalisiert ist. Diese Neoplasie muss von Pineozytomen, Pineoblastomen und anderen parenchymatösen Tumoren der Zirbeldrüse unterschieden werden. Auch hier kann die Erkrankung mittels MRT nachgewiesen werden.

Differenzialdiagnose

Eine Zirbeldrüsenzyste, insbesondere mit nodaler Kontrastverstärkung, ist allein anhand der Bildgebung praktisch nicht von einem zystischen Pineozytom zu unterscheiden. In der Zirbeldrüse können sich weitere Neoplasien entwickeln, darunter papilläre Tumoren, Germinome, embryonaler Krebs, Chorionkarzinome, Teratome, Arachnoidal- und Epidermoidzysten, Aneurysmen der Vena Galeni sowie metastatische Tumoren, die sich von anderen Körperstellen ins Gehirn ausgebreitet haben.

Natürlich sind die oben genannten Fälle selten. Die Ergebnisse der CT- oder MRT-Aufnahmen sollten jedoch einem qualifizierten Neuroradiologen gezeigt werden, um das Risiko einzuschätzen und die Krankheit zu identifizieren.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Zirbeldrüsen-Zysten

Bei den meisten Patienten ist eine Behandlung einer Zirbeldrüsenzyste nicht erforderlich. Kleinere Neoplasien erfordern ebenfalls keine weiteren regelmäßigen Nachuntersuchungen, mit Ausnahme einer Nachuntersuchung 12 Monate nach der ersten Entdeckung der Pathologie.

Große Elemente, die mit ausgeprägten pathologischen Symptomen einhergehen und eine Gefahr für den Patienten darstellen, bleiben nicht ohne Behandlung: Es wird eine stereotaktische Entfernung des Neoplasmas durchgeführt, flüssiger Inhalt abgesaugt, Verbindungen mit den Cerebrospinalräumen hergestellt und ein Shunt durchgeführt. Im Falle eines Rückfalls der Zirbeldrüsenzyste wird eine Strahlentherapie verordnet.

Wenn die Bildung zunimmt, wird der Patient weiter beobachtet. Wenn das Wachstum des pathologischen Elements gestoppt ist, wird die Beobachtung für weitere drei Jahre fortgesetzt.

Eine absolute Indikation für eine chirurgische Behandlung ist die Entwicklung eines okklusiven Hydrozephalus und des Parinaud-Syndroms. Ungefähr 15 % der Patienten wird eine Operation angeboten, wenn schmerzhafte Symptome wie ständiger Schwindel, Zittern in den Gliedmaßen, Übelkeits- und Erbrechensanfälle, Sensibilitäts- und Motorikstörungen sowie paroxysmaler Bewusstseinsverlust auftreten. Einige Spezialisten glauben, dass eine Zirbeldrüsenzyste eine vorübergehende Obstruktion des Sylvischen Aquaeductus hervorrufen kann, die sich in Kopfschmerzen oder Bewusstseinstrübung äußert, insbesondere vor dem Hintergrund einer Veränderung der Körperhaltung oder einer starken Veränderung der Aktivität.

Obwohl Kopfschmerzen immer häufiger zum Arztbesuch führen, können sie auch das einzige Anzeichen einer Erkrankung im Zusammenhang mit einer Zystenbildung sein. Die meisten Ärzte (einschließlich Neurochirurgen) bringen das Vorhandensein einer Zyste nicht mit Kopfschmerzen in Verbindung, sofern kein Hydrozephalus vorliegt. Es wird vermutet, dass starke Kopfschmerzen auch durch eine zentralvenöse Hypertonie erklärt werden können.

Bei einer Zirbeldrüsenzyste wird in der Regel keine physiotherapeutische Behandlung durchgeführt. [ 16 ]

Medikamente

Derzeit gibt es keine einheitliche Behandlungsstrategie für Patienten mit einer Zirbeldrüsenzyste ohne Hydrozephalus und Funktionsstörungen des Mittelhirns. Dies liegt höchstwahrscheinlich am Mangel an vollständigen Informationen über den natürlichen Verlauf des Prozesses: Viele Nuancen der Entstehung und Entwicklung der Zyste sind unbekannt, die Gründe für ihre Vergrößerung sind unbekannt, und der Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein einer Zyste und dem bestehenden Krankheitsbild ist nicht immer geklärt. Nicht alle Chirurgen empfehlen eine Operation bei Patienten mit unspezifischen Symptomen, und auch die Wirksamkeit der medikamentösen Therapie ist umstritten. Medikamente werden ausschließlich als symptomatische Therapie verschrieben, abhängig von den klinischen Indikationen:

Ein nichtsteroidales entzündungshemmendes Medikament mit analgetischer Wirkung. Verschrieben für einen Zeitraum von bis zu 5 Tagen, 1-2 Tabletten alle sechs Stunden. Eine längere Behandlung oder eine Überdosierung können sich negativ auf das Verdauungssystem auswirken. |

|

Vasobral |

Ein gefäßerweiterndes Medikament, das die Durchblutung und den Stoffwechsel im Gehirn verbessert. Die Einnahme erfolgt oral, zusammen mit einer Mahlzeit, zweimal täglich 2–4 ml. Die Behandlungsdauer beträgt bis zu 3 Monate. Mögliche Nebenwirkungen sind Übelkeit und Dyspepsie. |

Pikogam |

Ein Nootropikum mit thrombozytenaggregationshemmender, beruhigender, psychostimulierender und antioxidativer Wirkung. Die orale Einnahme erfolgt unabhängig von der Nahrungsaufnahme dreimal täglich 0,05 g über 4–8 Wochen. Eine Wiederholung der Behandlung ist nach etwa sechs Monaten möglich. Mögliche Nebenwirkungen: Allergie, leichte Übelkeit, Reizbarkeit, Angstzustände. |

Topiramat |

Antikonvulsivum mit antimigräneaktiver Wirkung. Die Behandlung beginnt mit der minimal möglichen Dosierung und erhöht sich schrittweise, bis die gewünschte Wirkung erreicht ist. Die Häufigkeit der Verabreichung und die Dauer der Behandlung werden individuell festgelegt. Mögliche Nebenwirkungen: Appetitlosigkeit, Reizbarkeit, Fingerzittern, Schlafstörungen, Koordinations- und Konzentrationsstörungen. |

Schmerzstillend und fiebersenkend. Nehmen Sie 1-2 Tabletten bis zu viermal täglich oral ein, vorzugsweise nicht länger als drei Tage hintereinander. Nebenwirkungen: Allergie, Übelkeit, Bauchschmerzen, Anämie. |

Kräuterbehandlung

Wenn ein Patient vor dem Hintergrund einer Zirbeldrüsenzyste eine Reihe neurologischer Symptome entwickelt, sollte man sich in einer solchen Situation nicht auf volkstümliche Behandlungsmethoden verlassen. Tatsache ist, dass solche Symptome wie Gedächtnisverlust, beidseitige Sehbehinderung und Muskelschwäche eine Folge lebensgefährlicher Prozesse sein können. Daher ist es besser, einen Arzt zu konsultieren und seinen Empfehlungen zu folgen.

Heilkräuter können zur Linderung von Kopfschmerzen und Übelkeit sowie zur Verbesserung der Hirndurchblutung eingesetzt werden.

- Echinacea-Extrakt stimuliert Stoffwechselprozesse im Gehirn und beugt Komplikationen vor. Es wird empfohlen, Echinacea mindestens vier Wochen lang einzunehmen.

- Frischer Klettensaft wirkt sich positiv auf die Durchblutung aus, stärkt die Hirngefäße und optimiert die Nervenleitfähigkeit. Der Saft wird aus Blättern gepresst, die zuvor unter fließendem Wasser gewaschen wurden. Trinken Sie morgens und abends je 1 EL auf nüchternen Magen, bis Sie eine anhaltende Verbesserung Ihres Gesundheitszustands spüren.

- Die Heilkräutersammlung wird aus Immortelle, Kamillenblüten, Schafgarbe, Kalmuswurzelstock, Ringelblume, Johanniskraut und Minze hergestellt. Alle Zutaten werden in gleichen Mengen eingenommen. Ein Esslöffel der Mischung wird in eine Thermoskanne mit kochendem Wasser (400 ml) gegossen, anderthalb Stunden aufbewahrt und dann gefiltert. Nehmen Sie 4-mal täglich 100 ml eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten ein.

Es ist wichtig zu bedenken, dass die Behandlung mit Volksheilmitteln immer langfristig ist: Es ist wichtig, sich sofort auf mehrere Wochen oder sogar Monate täglicher Kräutertherapie vorzubereiten.

Chirurgische Behandlung

Da die medikamentöse Behandlung einer Zirbeldrüsenzyste nur zu symptomatischen Zwecken verschrieben wird, ist eine Operation die einzige radikale Methode zur Beseitigung des Problems. Ein Chirurg wird aufgesucht, wenn die Formation weiter wächst, Anzeichen eines Hydrozephalus oder Komplikationen wie Blutungen, Rupturen oder Kompression von Gehirnstrukturen auftreten. Der Neurochirurg entscheidet je nach Situation, welche chirurgische Behandlungsmethode gewählt wird. [ 17 ]

Wird der Patient mit Bewusstseinsstörungen (komatöser Zustand oder Stupor) eingeliefert, wird er dringend zur externen Ventrikeldrainage geschickt. Dieses Verfahren trägt dazu bei, die Kompression der Gehirnstrukturen zu lindern und den intrakraniellen Druck zu normalisieren. Ein Zystenbruch oder eine Blutung sind direkte Indikationen für einen chirurgischen Eingriff. Der Patient wird einer Schädeltrepanation und Exzision des Neoplasmas unterzogen. [ 18 ]

Wenn keine Komplikationen und keine Bewusstseinsstörungen auftreten, wird die Operation mittels endoskopischem Zugang geplant. Der Hauptvorteil eines solchen Eingriffs ist eine schnelle Erholungsphase und ein relativ geringes Trauma. Während des endoskopischen Zugangs bohrt der Chirurg ein Bohrloch in den Schädelknochen, durch das er Flüssigkeit aus der Höhle absaugt. Um eine weitere Ansammlung von Flüssigkeitssekret in der Höhle zu verhindern, werden mehrere Löcher zur Verbindung mit dem Cerebrospinalraum gebohrt oder ein zystoperitonealer Shunt (mit der Installation eines speziellen Shunts) durchgeführt. [ 19 ]

Die postoperative Phase besteht aus Rehabilitationsbehandlungen, der Ernennung von Bewegungstherapie, manueller und Reflexzonenmassage. Dem Patienten werden Medikamente verschrieben, die die Durchblutung des Gehirns verbessern, sowie abschwellende und resorbierbare Medikamente.

Entfernung einer Zirbeldrüsenzyste

Der Einsatz modernster Technologien ermöglicht heute die endoskopische Entfernung von Hirnzysten, ohne dass der Schädel geöffnet werden muss. Minimalinvasive Eingriffe beeinträchtigen die Hirnintegrität nicht, schließen Infektionen vollständig aus, reduzieren das Komplikationsrisiko und erleichtern die Genesung. Bei Patienten im Koma oder Stupor können außerplanmäßige Eingriffe durchgeführt werden. Der intrakraniale Druck kann umgehend gesenkt und die Kompression der Hirnstrukturen vermieden werden.

Folgende Operationstechniken können zum Einsatz kommen:

- Ein Shunt im Gehirn dient der Wiederherstellung der durch eine Zyste gestörten Liquorzirkulation. Der Neurochirurg verwendet einen Drainageschlauch aus selbstaufsaugendem Material, um den Flüssigkeitsfluss sicherzustellen.

- Bei endoskopischen Eingriffen kann die Zyste durch kleine Einstiche oder transnasal (durch die Nase) entfernt werden. Der Einsatz eines Endoskops mit mikrochirurgischen Instrumenten und einem optischen Sensor ermöglicht es, in tiefere Bereiche vorzudringen und die erforderlichen Eingriffe durchzuführen.

- Eine Zystendrainage trägt dazu bei, den Flüssigkeitsabfluss sicherzustellen, wenn für den Patienten aus irgendeinem Grund eine Operation kontraindiziert ist.

- Radikale Resektion der Zyste mit Kraniotomie.

Die optimale Operationsmethode wird vom behandelnden Arzt ausgewählt. Radiochirurgische Behandlungen wie Gamma-Knife, Cyber-Knife oder Strahlentherapie werden in der Regel nicht durchgeführt. Mit solchen Methoden kann nur ein zystenartiger Tumor der Zirbeldrüsenzone entfernt werden. [ 20 ]

Heute gibt es einen klaren Trend zur Verbesserung der durchgeführten Operationen: Dies ist nicht nur für die Wirksamkeit der Behandlung notwendig, sondern auch, um das Ausmaß des chirurgischen Traumas zu reduzieren. Die endoskopische Chirurgie ist hierfür bestens geeignet. [ 21 ]

Derzeit verwenden klinische Einrichtungen die folgenden Technologien für Patienten mit Zirbeldrüsenzysten:

- Die transnasale (durch die Nase) endoskopische Neurochirurgie wird unter speziellen Operationsbedingungen mit variablem Beleuchtungsspektrum und zusätzlichen Monitoren für jeden Chirurgen durchgeführt. Der Eingriff erfolgt durch die Nasengänge mithilfe eines speziellen Neuronavigationssystems, das die vollständige Kontrolle über die Position der Instrumente im Operationsfeld sowie über die Position lebenswichtiger anatomischer Strukturen (Arterienstämme, Sehnerven usw.) ermöglicht. All dies trägt dazu bei, die Operation ohne weitere negative postoperative Folgen durchzuführen. Ein solcher Eingriff ist für den Patienten sicher und verkürzt die Dauer der stationären Behandlung im Vergleich zu anderen Operationstechniken erheblich.

- Die Ventrikelentoskopie wird im Bereich der Hirnventrikel mit speziellen Hightech-Geräten durchgeführt. Während der Operation hat der Neurochirurg die Möglichkeit, die inneren Hirnhöhlen qualitativ zu untersuchen, die Zyste zu revidieren und radikal zu entfernen. Die Ventrikelentoskopie wird bei angeborenen und erworbenen zystischen Neoplasien sowie bei Hydrozephalus mit Okklusion im Bereich des dritten Ventrikels, des Aquaeductus cerebri und des vierten Ventrikels verschrieben.

- Bei der transkraniellen Endoskopie wird ein Neuroendoskop verwendet. Der Eingriff erfolgt über einen Mini-Zugang in Form eines kosmetischen Hautschnitts mit einem Trepanationsfenster von maximal 20–25 mm. Diese Technologie ermöglicht eine deutliche Reduzierung des Hirntraumas bei optimaler Visualisierung des schmerzenden Bereichs sowie einen Eingriff mit minimalem Blutverlust. Ein weiteres Plus ist das hervorragende kosmetische Ergebnis.

Verhütung

Erworbene Formen von Zirbeldrüsenzysten sind meist die Folge von Entzündungen, Verletzungen, vaskulären und infektiösen Erkrankungen. Daher ist es klar, dass nur die korrekte und rechtzeitige Behandlung aller Arten von Krankheiten und traumatischen Verletzungen die Entwicklung von zystischen Formationen im Gehirn optimal verhindern kann. Bei der Behandlung von entzündlichen, infektiösen und vaskulären Erkrankungen sollte die Durchführung einer Resorptions- und neuroprotektiven Therapie nicht vergessen werden.

Um die Entwicklung angeborener Zysten zu verhindern, ist es notwendig:

- richtiges Schwangerschaftsmanagement;

- angemessenes Arbeitsmanagement;

- Vorbeugung von fetaler Hypoxie;

- Vorbeugung der Entwicklung einer fetoplazentaren Insuffizienz;

- Aufklärungsarbeit mit werdenden Müttern und Schwangeren über die Notwendigkeit einer gesunden Lebensführung;

- Vorbeugung einer intrauterinen Infektion;

- Verbot der Einnahme bestimmter Medikamente für schwangere Frauen;

- besondere Kontrolle bei negativem Rhesusfaktor bei der werdenden Mutter.

Prognose

Die überwiegende Mehrheit der Fälle von Zirbeldrüsenzysten hat eine günstige Prognose: Es wurde festgestellt, dass bei 70–80 % der Patienten solche Neoplasien im Laufe des Lebens weder an Größe zunehmen noch sogar abnehmen.

Experten weisen darauf hin, dass bei fehlenden Symptomen im Zusammenhang mit einer Zirbeldrüsenzyste keine therapeutischen oder chirurgischen Maßnahmen ergriffen werden sollten. In regelmäßigen Abständen – etwa alle drei Jahre – kann eine Kontrolldiagnostik in Form einer Computertomographie oder Magnetresonanztomographie durchgeführt werden. Dies ist jedoch nicht immer notwendig: Bei fehlendem Wachstum der Formation reicht es aus, die Patienten nur im klinischen Spektrum zu beobachten. [ 22 ]

Eine Überwachung mittels Magnetresonanztomographie ist erforderlich, wenn die Zyste einen Durchmesser von mehr als 10–12 mm aufweist. In einer solchen Situation sollte die Pathologie als zystisches Pineozytom diagnostiziert werden.

Behinderung

Eine Zirbeldrüsenzyste allein kann nicht als Grundlage für die Feststellung einer Behinderung dienen. Damit eine Person als behindert anerkannt und der entsprechenden Behinderungsgruppe zugeordnet werden kann, muss sie anhaltende (d. h. solche, die weder auf konservative noch auf chirurgische Behandlungen ansprechen) und offensichtliche Funktionsbeeinträchtigungen des Körpers aufweisen.

Leichtere Erkrankungen wie Migräne oder Sehbehinderungen stellen in der Regel keinen Grund für die Einstufung in eine Behinderungsgruppe dar.

Der Patient gilt als arbeitsunfähig, wenn er infolge der Zirbeldrüsenzyste folgende anhaltende Symptome entwickelt:

- epileptische Anfälle;

- Bewegungsstörungen in Form von Para-, Hemi- und Tetraparesen;

- schwere Funktionsstörungen der Beckenorgane (z. B. Harn- und/oder Stuhlinkontinenz);

- schwere Störungen des Vestibularapparates;

- fortschreitende psychische Störungen;

- beidseitige Verschlechterung (Verlust) der Hörfunktion, beidseitige starke Verschlechterung (Verlust) des Sehvermögens.

Eine Beurteilung des Vorhandenseins oder Fehlens von Anzeichen einer Behinderung (Indikationen zur Feststellung einer Behinderung) bei einem Patienten erfolgt erst am Ende der erforderlichen Behandlung und nicht früher als 4 Monate nach Behandlungsbeginn (oder nicht früher als 4 Monate nach dem chirurgischen Eingriff).

Zirbeldrüsenzyste und die Armee

In den allermeisten Fällen ist eine Zirbeldrüsenzyste unbedenklich: Krämpfe, Schmerzen, Hör- und Sehstörungen sind äußerst selten. Eine Zyste ist keine onkologische Erkrankung. Um die Wehrdiensttauglichkeit eines Wehrpflichtigen zu beurteilen, müssen Ärzte daher die Funktionsfähigkeit des Körpers und den Schweregrad etwaiger Störungen beurteilen. Sie untersuchen beispielsweise sorgfältig alle möglichen emotionalen, mentalen, neurologischen und sonstigen klinischen Abweichungen.

Wird bei einem Patienten während einer MRT eine Zirbeldrüsenzyste festgestellt, die sich jedoch klinisch nicht manifestiert (nicht stört), gilt der Wehrpflichtige aufgrund dieser Pathologie als wehrfähig – mit nur einigen Einschränkungen hinsichtlich der Truppengattung. Weist die Neubildung mittelschwere oder schwere Erkrankungen des Nervensystems auf, hat der junge Mann Anspruch auf Befreiung von der Wehrpflicht. Die entsprechende Kategorie wird zugewiesen, wenn eine Schädigung des Nervensystems nachgewiesen wird.