Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Das Gehirn

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Das Gehirn (Enzephalon) mit den es umgebenden Membranen befindet sich in der Höhle des Gehirnabschnitts des Schädels. Dabei entspricht seine konvexe obere Seitenfläche in ihrer Form der inneren konkaven Oberfläche des Schädelgewölbes. Die Unterseite – die Basis des Gehirns – weist ein komplexes Relief auf, das der Form der Schädelgruben der inneren Schädelbasis entspricht.

Das Gewicht des erwachsenen menschlichen Gehirns schwankt zwischen 1100 und 2000 g. Die durchschnittliche Länge des Gehirns beträgt 160–180 mm, die größte Querabmessung 140 mm. Das weibliche Gehirn ist im Durchschnitt etwas kürzer als das männliche. Das durchschnittliche Gehirngewicht eines erwachsenen Mannes beträgt 1400 g, das einer Frau 1200 g. Das höchste Gehirngewicht weisen Menschen im Alter von 20 bis 25 Jahren auf. Das durchschnittliche Gewicht des brachyzephalen Gehirns ist höher als das des dolichozephalen Gehirns.

Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen dem Gehirngewicht und der intellektuellen Leistungsfähigkeit eines Menschen. So wiegt beispielsweise das Gehirn des Schriftstellers A. N. Turgenjew 2012 g, das des Dichters Byron 1807 g, das des Philosophen I. Kant 1600 g, das des Dichters I. F. Schiller 1580 g, das des Arztes Broca 1484 g, das des Arztes G. Dupuytren 1437 g, das des Dichters A. Dante 1420 g und das des Künstlers A. Tiedemann 1254 g. Es ist bekannt, dass andere Menschen mit herausragender Intelligenz ein vergleichsweise leichtes Gehirngewicht hatten. Das Gehirn von Idioten wiegt besonders wenig, manchmal erreicht es nicht einmal 300 g. Die Erfahrung zeigt, dass geistig weiter entwickelte Menschen oft ein schwereres Gehirn haben. Ein hohes Gehirngewicht ist jedoch keineswegs ein Indikator für eine höhere geistige Entwicklung. Gleichzeitig muss das Gewicht des Gehirns eine bestimmte Mindestnorm überschreiten, damit mentale Funktionen korrekt ausgeführt werden können. Bei Männern beträgt die Mindestnorm für das Gehirn 1000 g und bei Frauen 900 g. Das Rückenmark macht etwa 2 % des Gehirngewichts aus und entspricht 34–38 g.

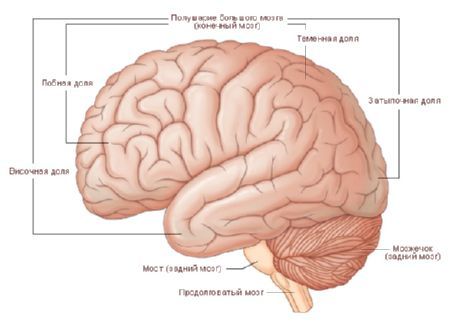

Bei der Untersuchung eines Gehirnpräparats sind dessen drei größte Bestandteile deutlich sichtbar: die Großhirnhemisphären, das Kleinhirn und der Hirnstamm.

Die Großhirnhemisphären (Hemispheriae cerebrales) sind beim Erwachsenen der am weitesten entwickelte, größte und funktionell wichtigste Teil des zentralen Nervensystems. Die Abschnitte der Großhirnhemisphären umfassen alle anderen Teile des Gehirns.

Die rechte und die linke Hemisphäre sind durch eine tiefe Längsfissur des Großhirns (Fissura longitudinalis cerebralis) voneinander getrennt, die in den Tiefen zwischen den Hemisphären bis zur großen Kommissur des Gehirns, dem Corpus callosum, reicht. In den hinteren Abschnitten verbindet sich die Längsfissur mit der Querfissur des Großhirns (Fissura transversa cerebralis), die die Großhirnhemisphären vom Kleinhirn trennt.

An den oberen lateralen, medialen und unteren (basalen) Oberflächen der Großhirnhemisphären befinden sich tiefe und flache Furchen. Tiefe Furchen unterteilen jede Hemisphäre in Großhirnlappen (Lobi cerebrales). Flache Furchen sind durch Großhirnwindungen (Gyri cerebrales) voneinander getrennt.

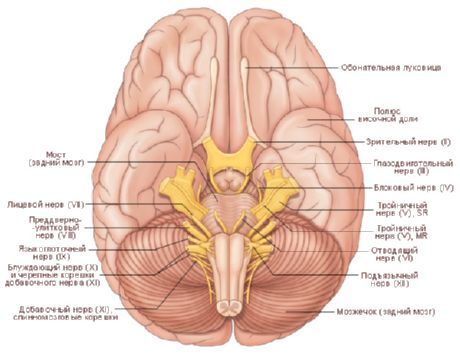

Die Unterfläche (Facies inferior) oder Basis des Gehirns wird durch die ventralen Oberflächen der Großhirnhemisphären, das Kleinhirn und die ventralen Teile des Hirnstamms gebildet, die hier am besten sichtbar sind.

An der Basis des Gehirns, in den vorderen Abschnitten, die von der Unterseite der Frontallappen der Großhirnhemisphären gebildet werden, befinden sich die Riechkolben (Bulbi olfactorii). Sie sehen aus wie kleine Verdickungen an den Seiten der Längsfissur des Großhirns. 15–20 dünne Riechnerven (nn. olfactorii – 1 Hirnnervenpaar) nähern sich der ventralen Oberfläche jedes Riechkolbens von der Nasenhöhle durch Öffnungen in der Siebbeinplatte. Bei der Entnahme des Gehirns aus dem Schädel werden die Riechnerven abgerissen und sind daher auf einem isolierten Präparat nicht sichtbar.

Vom Bulbus olfactorius verläuft ein Strang nach hinten – der Tractus olfactorius (Tractus olfactorius). Die hinteren Abschnitte des Tractus olfactorius verdicken und erweitern sich und bilden das Riechdreieck (Trigonum olfactorium). Die Rückseite des Riechdreiecks geht in einen kleinen Bereich mit einer großen Zahl kleiner Öffnungen über, die nach Entfernung der Aderhaut verbleiben. Dies ist die vordere perforierte Substanz (Substantia perforata rostralis, s. anterior). Hier dringen durch die Öffnungen der perforierten Substanz Arterien tief in das Gehirn ein. Medial der perforierten Substanz, die hinteren Abschnitte der Längsfissur des Großhirns auf der Unterseite des Gehirns verschließend, befindet sich eine dünne, graue, leicht einreißbare Endplatte (Lamina terminalis). Dahinter grenzt das Chiasma opticum an diese Platte. Es wird von Fasern gebildet, die in der Zusammensetzung der Sehnerven (nn. opticum - II. Hirnnervenpaar) folgen und von den Augenhöhlen in die Schädelhöhle eindringen. Zwei Sehbahnen (Tractus opticus) gehen von der Sehnervenkreuzung in posteriorlateraler Richtung ab.

Der graue Tuberkel (Tuber cinereum) grenzt an die hintere Oberfläche der Sehnervenkreuzung. Die unteren Abschnitte des grauen Tuberkels sind länglich und verjüngen sich nach unten, was als Trichter (Infundibulum) bezeichnet wird. Am unteren Ende des Trichters befindet sich eine abgerundete Formation – die Hypophyse (Hypophyse), eine endokrine Drüse. Die Hypophyse befindet sich in der Schädelhöhle in der Fossa sella turcica. Wenn das Gehirnpräparat aus dem Schädel entfernt wird, verbleibt es in dieser Vertiefung und löst sich vom Trichter.

Zwei weiße kugelförmige Erhebungen, die Mamillarkörper (Corpora mamillaria), grenzen hinten an den grauen Tuberkel an. Hinter den Sehbahnen sind zwei weiße Längsrippen sichtbar - die Hirnstiele (Pedunculi cerebri), zwischen denen sich eine Vertiefung befindet - die Fossa interpeduncularis (Fossa interpeduncularis), die vorne durch die Mamillarkörper begrenzt wird. Der Boden dieser Fossa wird von der hinteren perforierten Substanz (Substantia perforata interpeduncularis posterior) gebildet, durch deren Öffnungen die das Gehirn versorgenden Arterien eindringen. Auf den einander zugewandten medialen Oberflächen der Hirnstiele sind die Wurzeln des rechten und linken Nervus oculomotorius (nn. oculomotorius - III. Hirnnervenpaar) sichtbar. Die Seitenflächen der Hirnstiele sind von den Trochleanerven (nn. trochleares – IV. Hirnnervenpaar) umgeben, deren Wurzeln das Gehirn nicht an seiner Basis verlassen, wie bei allen anderen 11 Hirnnervenpaaren, sondern auf der dorsalen Oberfläche, hinter den unteren Colliculi des Mittelhirndachs, an den Seiten des Frenulums des oberen Marksegels.

Die Großhirnstiele entspringen den oberen Abschnitten der breiten Querleiste, die als Brücke (Pons) bezeichnet wird. Die seitlichen Abschnitte der Brücke setzen sich ins Kleinhirn fort und bilden den paarigen mittleren Kleinhirnstiel (Pedunculus cerebellaris medius).

An der Grenze zwischen Brücke und mittleren Kleinhirnstielen sind beidseitig die Wurzeln des Trigeminusnervs (N. trigeminus – V. Hirnnervenpaar) zu erkennen.

Unterhalb der Brücke befinden sich die vorderen Abschnitte der Medulla oblongata, die durch medial gelegene Pyramiden dargestellt werden, die durch die vordere Mittelfurche voneinander getrennt sind. Seitlich der Pyramide befindet sich eine abgerundete Erhebung – die Olive. Am Rand der Brücke und der Medulla oblongata, an den Seiten der vorderen Mittelfurche, treten die Wurzeln des Nervus abducens (N. abducens – VI. Hirnnerv) aus dem Gehirn aus. Noch seitlicher, zwischen dem mittleren Kleinhirnstiel und der Olive, befinden sich auf jeder Seite nacheinander die Wurzeln des Nervus facialis (N. facialis – VII. Hirnnerv) und des Nervus vestibulocochlearis (N. vestibulocochlearis – VIII. Hirnnerv). Dorsal der Olive verlaufen in einer unauffälligen Rinne die Wurzeln folgender Hirnnerven von vorne nach hinten: Glossopharyngeus (N. glossopharyngeus – IX. Nerv), Vagusnerv (N. vagus – X. Nerv) und Accessorius (N. accessorius – XI. Nerv). Die Wurzeln des Nervus accessorius gehen ebenfalls vom oberen Rückenmark aus – dies sind die Spinalwurzeln (Radices spinales; Spinalteil, Pars spinalis). In der Rinne, die die Pyramide von der Olive trennt, liegen die Wurzeln des Nervus hypoglossus (N. hypogosus – XII. Hirnnervenpaar).

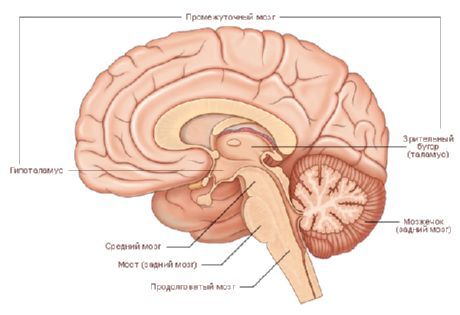

Auf einem medianen Sagittalschnitt des Gehirns, der entlang der Längsfissur des Großhirns, der medialen Oberfläche der Großhirnhemisphäre, geführt wird, sind einige Strukturen des Hirnstamms (Truncus encephalicus) und des Kleinhirns sichtbar.

Die riesige mediale Oberfläche der Großhirnhemisphären überragt das viel kleinere Kleinhirn und den Hirnstamm. Auf dieser Oberfläche, wie auch auf anderen Oberflächen, befinden sich Furchen, die die Windungen des Großhirns voneinander trennen.

Frontal-, Parietal- und Okzipitallappen jeder Hemisphäre sind durch die Balkenfurche (Sulcus corporis callosi) von der großen Großhirnkommissur, dem Balken, getrennt, die im Medianschnitt deutlich sichtbar ist. Der mittlere Teil des Balkens wird als Rumpf (Truncus) bezeichnet. Seine vorderen, nach unten gebogenen Abschnitte bilden das Knie (Genu). Noch weiter unten wird das Knie des Balkens dünner und wird als Schnabel (Rostrum) bezeichnet, der sich nach unten in die Endplatte (Lamina terminalis) fortsetzt. Letztere verschmilzt, wie erwähnt, mit der Vorderseite der Sehnervenkreuzung. Die hinteren Abschnitte des Balkens sind deutlich verdickt und enden frei in Form eines Grates (Splenium).

Unter dem Corpus callosum befindet sich eine dünne weiße Platte - der Fornix. Der Fornixkörper entfernt sich allmählich vom Corpus callosum und bildet eine bogenförmige Biegung nach vorne und unten. Er setzt sich in eine Säule (Columna) des Fornix fort. Der untere Teil jeder Säule des Fornix nähert sich zuerst der Endplatte, bewegt sich dann seitlich und ist nach hinten gerichtet und endet im Corpus mamillaris. Zwischen den Säulen des Fornix hinten und der Endplatte vorne befindet sich ein quer verlaufendes Bündel von Nervenfasern, die im Querschnitt wie ein weißes Oval aussehen - dies ist die vordere (weiße) Kommissur (Commissure rostralis, s. anterior). Die Kommissur verbindet wie die Querfasern des Corpus callosum die Hemisphären des Gehirns, seine vorderen Abschnitte, miteinander.

Der Bereich, der oben und vorne durch das Corpus callosum, unten durch dessen Schnabel, Endplatte und vordere Kommissur und hinten durch die Fornixsäule begrenzt wird, wird von einer dünnen, sagittal ausgerichteten Platte der Medulla eingenommen – dem durchsichtigen Septum (Septum pellucidum).

Alle oben genannten Formationen gehören zum Telencephalon. Die darunter liegenden Strukturen gehören mit Ausnahme des Kleinhirns zum Hirnstamm. Die vordersten Abschnitte des Hirnstamms werden vom rechten und linken Thalamus gebildet - dies ist der hintere Thalamus (Thalamus dorsalis). Der Thalamus befindet sich unterhalb des Fornixkörpers und des Corpus callosum sowie hinter der Fornixsäule. Im Medianabschnitt ist nur die mediale Oberfläche des hinteren Thalamus erkennbar. Darauf ist die interthalamische Fusion (Adhesio interthalamica) erkennbar. Die mediale Oberfläche jedes hinteren Thalamus begrenzt seitlich den schlitzartigen, vertikal angeordneten Hohlraum des dritten Ventrikels. Zwischen dem vorderen Ende des Thalamus und der Fornixsäule befindet sich das Foramen interventriculare (Foramen interventriculare), durch das der Seitenventrikel der Großhirnhemisphäre mit der Höhle des dritten Ventrikels kommuniziert. In posteriorer Richtung von der interventrikulären Öffnung erstreckt sich die hypothalamische (subthalamische) Rille (Sulcus hypothalamicus), die sich von unten um den Thalamus biegt. Die unterhalb dieser Rille befindlichen Formationen gehören zum Hypothalamus. Dies sind das Chiasma opticum, der Tuberculum grey, das Infundibulum, die Hypophyse und die Mamillarkörper – Strukturen, die an der Bildung des Bodens des dritten Ventrikels beteiligt sind.

Oberhalb und hinter dem Thalamus, unter dem Splenium des Corpus callosum, befindet sich der Corpus pineale, eine endokrine Drüse. Die vorderen und unteren Anteile des Corpus pineale sind durch einen dünnen, im sagittalen Schnitt abgerundeten Querstrang miteinander verbunden. Dieser Strang ist die Commissura epithalamica. Thalamus, Hypothalamus, dritter Ventrikel und Corpus pineale gehören zum Zwischenhirn.

Kaudal des Thalamus liegen die Strukturen des Mittelhirns (Mesencephalon). Unterhalb des Zirbeldrüsenkörpers befindet sich das Mittelhirndach (Tectum mesencephalicum), das aus zwei oberen und zwei unteren Colliculi besteht. Ventral des Mittelhirndachs befindet sich der Hirnstiel (Pedunculus cerebri), der durch den Aquaeductus mesencephali vom Mittelhirndach getrennt ist.

Der Aquaeductus mesencephali (Aquädukt des Mittelhirns) verbindet die Hohlräume des dritten und vierten Ventrikels. Noch weiter hinten liegen die medianen Abschnitte der Brücke und des Kleinhirns, die zum Hinterhirn (Metencephalon) gehören, sowie der Abschnitt der Medulla oblongata (Medulla oblongata). Der Hohlraum dieser Hirnanteile ist der vierte Ventrikel (Ventriculus quartos). Den Boden des vierten Ventrikels bildet die dorsale Oberfläche der Brücke und der Medulla oblongata, die am gesamten Gehirn die Rautengrube (Fossa rhomboidea) bildet. Eine dünne Platte weißer Substanz, die sich vom Kleinhirn bis zum Dach des Mittelhirns erstreckt, wird als oberes Markvelum (Velum medullare rostralis, S. superius) bezeichnet. Von der Unterseite des Kleinhirns zurück zur Medulla oblongata erstreckt sich das untere Markvelum (Velum medullare caudale, s. inferius).

Es gibt 5 Teile des Gehirns, die sich aus fünf Hirnbläschen entwickeln:

- Endhirn;

- Zwischenhirn;

- Mittelhirn;

- Hinterhirn;

- die Medulla oblongata, die auf Höhe des Foramen magnum in das Rückenmark übergeht.

[ 1 ]

[ 1 ]

Funktionen des Gehirns

Das menschliche Gehirn erfüllt viele wichtige Funktionen und ist der zentrale Teil des Nervensystems. Hier sind die Hauptfunktionen des Gehirns:

Kognitive Funktionen:

- Denken: Das Gehirn verarbeitet Informationen und ermöglicht es einem Menschen, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen und logisch zu denken.

- Gedächtnis: Das Gehirn ist an der Bildung und Speicherung des Langzeit- und Kurzzeitgedächtnisses beteiligt.

- Aufmerksamkeit und Konzentration: Es hilft Ihnen, sich auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren und Informationen zu filtern.

- Sprache und Kommunikation: Das Gehirn steuert die Sprachkenntnisse und die Fähigkeit zur Kommunikation.

Sensorische und motorische Funktionen:

- Sinne: Das Gehirn verarbeitet Informationen von Sinnen wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten.

- Bewegung: Es steuert die Motorik und Bewegungskoordination.

Regulierung der inneren Organe:

- Das Gehirn steuert wichtige Funktionen wie Atmung, Herzschlag, Temperaturregulierung und Verdauung.

Emotionen und Verhalten:

- Es ist an der Bildung und Regulierung von Emotionen, Stimmung und Verhalten beteiligt.

Bewusstsein und Wahrnehmung der umgebenden Welt:

- Das Gehirn ist für die Wahrnehmung der umgebenden Welt und die Bewusstseinsbildung verantwortlich.

Erhalt der Vitalfunktionen:

- Es steuert autonome Funktionen wie die Regulierung des Blutdrucks, des Blutzuckerspiegels und anderer.

Training und Anpassung:

- Das Gehirn erleichtert das Lernen und die Anpassung an neue Informationen und Situationen.

Reaktion auf Stress und Gefahr:

- Es reagiert auf Stresssituationen und Gefahren, indem es die Kampf- oder Fluchtreaktion aktiviert.

Das Gehirn ist eine komplexe und vielschichtige Struktur, die aus verschiedenen Bereichen und Subsystemen besteht, von denen jedes für bestimmte Funktionen verantwortlich ist. Seine Arbeit hängt von der korrekten Funktion von Millionen von Neuronen und ihrer Interaktion untereinander ab.

Entwicklung des Gehirns beim Fötus

Die Entwicklung des fetalen Gehirns erfolgt schrittweise und durchläuft während der Schwangerschaft mehrere wichtige Phasen. Hier ein kurzer Überblick:

- 1-2 Wochen: Im frühesten Stadium der Schwangerschaft wird die Eizelle befruchtet und die Zygote gebildet. Zu diesem Zeitpunkt beginnt der Prozess der Bildung der Nervenplatte, der Ausgangsstruktur des zukünftigen Nervengewebes.

- 3–4 Wochen: Die Neuralplatte beginnt sich zu schließen und das Neuralrohr zu bilden. In dieser Zeit schließen sich auch die vorderen und hinteren Neuroporen, was für die Vorbeugung von Neuralrohrdefekten entscheidend ist.

- 5.–8. Woche: Das Neuralrohr differenziert sich in die verschiedenen Gehirnbereiche, darunter Kleinhirn, Zwischenhirn, Hinterhirn und Hirnstamm. Neuronen beginnen, an ihre zukünftigen Standorte im Gehirn zu wandern.

- 9–12 Wochen: In dieser Phase kommt es zu einer intensiven Proliferation und Migration von Neuronen. Das Gehirn entwickelt eine komplexere Struktur und es bilden sich Verbindungen zwischen den Neuronen.

- 13.–16. Woche: Das Gehirn wird komplexer und die Großhirnrinde, die eine Schlüsselrolle bei kognitiven Funktionen spielt, beginnt sich aktiv zu entwickeln.

- 17.–20. Woche: Zu diesem Zeitpunkt beginnen sich die Falten und Furchen auf der Oberfläche des Gehirns zu bilden. Das Gehirn beginnt, einige Funktionen zu steuern, wie zum Beispiel die Bewegungen des Fötus.

- 21.–24. Woche: Die Großhirnrinde entwickelt sich schnell und viele neuronale Verbindungen beginnen sich zu bilden.

- 25.–28. Woche: Das Gehirn wächst und entwickelt sich weiter und der Fötus beginnt, auf äußere Reize zu reagieren.

- 29.–32. Woche: Die neuronalen Verbindungen werden komplexer und das Gehirn beginnt, sich auf die Steuerung der Funktionen vorzubereiten, die es nach der Geburt ausführen wird.

- 33.–40. Woche: In den letzten Wochen der Schwangerschaft entwickelt sich das Gehirn weiter und stärkt seine Funktionen zur Vorbereitung auf die Geburt und das Leben außerhalb des Mutterleibs.

Dies ist ein allgemeiner Überblick über die Entwicklung des fetalen Gehirns Woche für Woche. Es ist wichtig zu bedenken, dass jede Schwangerschaft und jeder Fötus einzigartig ist und die Entwicklung von Fall zu Fall leicht variieren kann. Die Entwicklung des fetalen Gehirns ist ein komplexer und faszinierender Prozess, der die erstaunliche Fähigkeit des Körpers zur Selbstregulierung und Selbstheilung demonstriert.

Gehirnerkrankungen

Das Gehirn kann von einer Vielzahl von Krankheiten und Beschwerden betroffen sein. Hier sind einige der häufigsten Krankheiten und Beschwerden, die das Gehirn beeinträchtigen können:

- Hydrozephalus: Eine Erkrankung, bei der sich die Hirnventrikel mit zu viel Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit füllen.

- Migräne: Paroxysmale Kopfschmerzen, die oft von Aura, Lichtscheu und Übelkeit begleitet werden.

- Epilepsie: Eine neurologische Störung, die durch Krampfanfälle gekennzeichnet ist.

- Schlaganfall: Eine akute Unterbrechung der Blutversorgung des Gehirns, die zu einer Beeinträchtigung der Gehirnfunktion führen kann.

- Kopfverletzungen: Dazu gehören Prellungen, Gehirnerschütterungen und andere Hirnverletzungen.

- Hirntumore: Bösartige und gutartige Tumore, die sich im Schädel entwickeln.

- Alzheimer-Krankheit: Eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die mit kognitivem Abbau einhergeht.

- Parkinsonismus: Eine Gruppe neurologischer Störungen, die durch beeinträchtigte motorische Fähigkeiten und ruckartige Bewegungen gekennzeichnet sind.

- Multiple Sklerose: Eine Autoimmunerkrankung, die das Myelin der Nerven angreift und verschiedene neurologische Symptome verursacht.

- CP (Zerebralparese): Eine Gruppe neurologischer Störungen, die aufgrund von Hirnschäden in der frühen Kindheit auftreten.

- Demenz: Ein allgemeiner Begriff für Erkrankungen, die durch eine Verschlechterung der kognitiven Funktionen und Fähigkeiten eines Patienten gekennzeichnet sind.

- Zerebrale Hypoxie und Ischämie: Sauerstoffmangel oder mangelnde Blutversorgung des Gehirns, was zu Schäden an den Gehirnzellen führen kann.

- Entzündliche Erkrankungen des Gehirns: Beispielsweise Meningitis und Enzephalitis, die durch eine Entzündung der Hirnhäute und des Hirngewebes gekennzeichnet sind.

- Neurodegenerative Erkrankungen: Zum Beispiel die Huntington-Krankheit, die Parkinson-Krankheit usw.

- Angeborene und entwicklungsbedingte Hirnanomalien: Anomalien, mit denen ein Kind geboren wird, können die Entwicklung und Funktion des Gehirns beeinträchtigen.

Dies ist nur eine kleine Liste von Hirnerkrankungen. Jede dieser Erkrankungen hat ihre eigenen, einzigartigen Symptome, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Diagnose und Behandlung sollten unter Anleitung qualifizierter medizinischer Fachkräfte erfolgen.

Wo tut es weh?

Was bedrückt dich?

Was muss untersucht werden?