Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Auskultation des Herzens

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Die Auskultation ist eine der wichtigsten Methoden zur Untersuchung des Herzens. Am besten verwendet man ein Stethoskop, das zur optimalen Wahrnehmung hochfrequenter Geräusche über eine Membran (Phonendoskop) verfügen sollte. Dabei wird die Membran eng an die Brust angelegt. Die Auskultation ist am aussagekräftigsten bei der Erkennung von Herzfehlern. Die endgültige Diagnose wird dabei oft durch Abhören des Herzens gestellt. Um diese Methode zu beherrschen, ist tägliche Übung erforderlich, bei der man zunächst lernt, das normale auskultatorische Bild des Herzens richtig wahrzunehmen.

Die Glocke des Phonendoskops wird im Bereich der Herzprojektion ziemlich dicht auf die Brustoberfläche aufgebracht. Bei manchen Patienten wird die Auskultation durch übermäßigen Haarwuchs erschwert, der manchmal rasiert oder mit Seifenwasser angefeuchtet werden muss. Die Auskultation sollte primär in Rückenlage des Patienten durchgeführt werden, in manchen Fällen (siehe unten) ergänzt durch Auskultation in linker Seitenlage, auf dem Bauch, im Stehen oder Sitzen, mit angehaltenem Atem beim Ein- oder Ausatmen, nach körperlicher Anstrengung.

All diese Techniken ermöglichen es uns, eine Reihe von Symptomen zu erkennen, die einen wichtigen diagnostischen Wert haben und oft die Taktik der Patientenbehandlung bestimmen.

Herztöne

Beim Gesunden sind im gesamten Herzbereich zwei Töne zu hören:

- I-Ton, der zu Beginn der ventrikulären Systole auftritt und als systolisch bezeichnet wird, und

- Der zweite Ton tritt zu Beginn der Diastole auf und wird als diastolisch bezeichnet.

Der Ursprung von Herzgeräuschen hängt hauptsächlich mit den Vibrationen zusammen, die während der Kontraktionen des Herzmuskels in den Herzklappen auftreten.

Der erste Tonus tritt zu Beginn der Ventrikelsystole auf, bereits wenn die Segel der linken (Mitral-) und rechten (Trikuspidal-) Atrioventrikularklappe zugeschlagen haben, also während der isometrischen Kontraktion der Ventrikel. Die größte Bedeutung für sein Auftreten hat die Spannung der linken und rechten Atrioventrikularklappe, die aus elastischem Gewebe bestehen. Darüber hinaus spielen die oszillierenden Bewegungen des Myokards beider Ventrikel während ihrer systolischen Spannung eine Rolle bei der Bildung des ersten Tonus. Andere Komponenten des ersten Tonus sind von geringerer Bedeutung: Der vaskuläre Tonus ist mit den Schwingungen der Anfangsabschnitte der Aorta und des Truncus pulmonalis verbunden, wenn diese durch Blut gedehnt werden, der atriale Tonus ist mit deren Kontraktion verbunden.

Der zweite Ton entsteht zu Beginn der Diastole durch das Zuschlagen der Klappen der Aorta und der Lungenarterie.

Unter normalen Bedingungen ist es relativ einfach, den ersten vom zweiten Ton zu unterscheiden, da zwischen ihnen eine relativ kurze systolische Pause besteht. Zwischen dem ersten und zweiten Ton während der Diastole ist die Pause deutlich länger. Bei zunehmendem Rhythmus kann es schwierig sein, die Töne zu identifizieren. Es ist zu beachten, dass der erste Ton einem Herzschlag oder einem leicht erkennbaren Pulsieren der Halsschlagader entspricht.

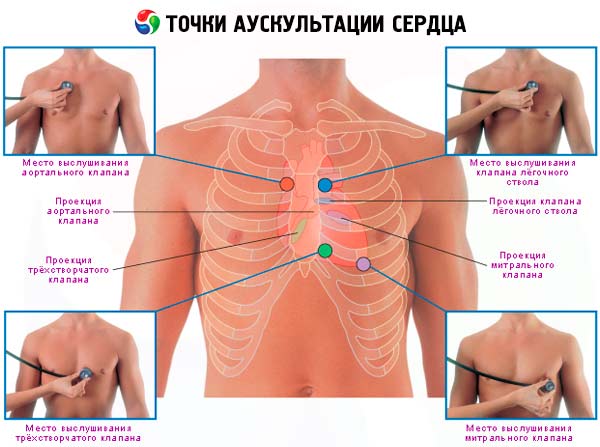

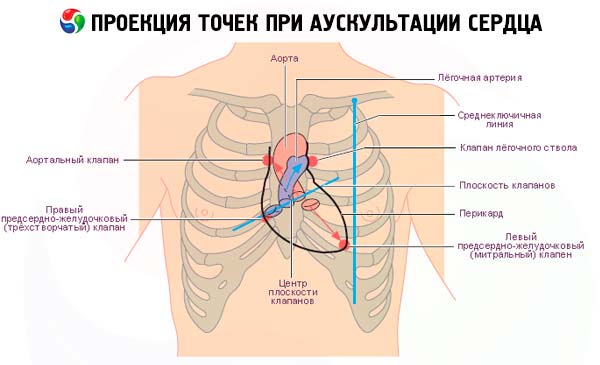

Herzauskultationspunkte

Das Auftreten von Herztönen und anderen Geräuschen im Herzen ist, wie bereits erwähnt, hauptsächlich auf die Schwingungen der Herzklappen zurückzuführen, die sich zwischen Vorhöfen und Herzkammern sowie zwischen Herzkammern und großen Gefäßen befinden. Jede Klappenöffnung entspricht einem bestimmten Hörpunkt. Diese Punkte stimmen nicht genau mit den Projektionsstellen der Klappen an der vorderen Brustwand überein. Geräusche, die in den Klappenöffnungen auftreten, werden entlang des Blutflusses weitergeleitet.

Für ein optimales Abhören der Herzklappen haben sich folgende Punkte herausgestellt:

- Mitralklappe – die Spitze des Herzens;

- Trikuspidalklappe - unterer Teil des Brustbeinkörpers;

- Aortenklappe - der zweite Interkostalraum rechts am Rand des Brustbeins;

- Pulmonalklappe - der zweite Interkostalraum links am Rand des Brustbeins;

- Der sogenannte V-Punkt ist der dritte Interkostalraum links in der Nähe des Brustbeins. Durch Auskultation dieses Bereichs kann man das diastolische Herzgeräusch, das bei einer Aortenklappeninsuffizienz auftritt, deutlicher hören.

Der zweite Herzton und seine Komponenten, die mit dem Zuschlagen der Taschenklappen der Aorten- und Pulmonalklappen verbunden sind, lassen sich durch das Auskultationsbild im zweiten Interkostalraum links oder rechts am Rand des Brustbeins immer besser hören und beurteilen. Der erste Herzton, der vor allem mit der Spannung der Mitralklappensegel verbunden ist, lässt sich durch Auskultation an der Herzspitze sowie am unteren Rand des Brustbeins beurteilen. Man spricht also von einer Verstärkung oder Abschwächung des zweiten Herztons beim Abhören an der Herzbasis (zweiter Interkostalraum) und von einer Verstärkung oder Abschwächung des ersten Herztons beim Abhören an der Herzspitze. Besteht der zweite Herzton beim Abhören an der Herzbasis aus zwei Komponenten, spricht man von seiner Bifurkation. Wenn wir nach dem zweiten Herzton an der Herzspitze eine zusätzliche Komponente hören, sollten wir nicht von einer Aufspaltung oder Bifurkation des zweiten Herztons sprechen, sondern vom Auftreten eines zusätzlichen Herztons, der auf den zweiten Herzton folgt und offensichtlich mit Klappenschwingungen zusammenhängt.

Die Lautstärke der Herzgeräusche kann sich vor allem unter dem Einfluss extrakardialer Faktoren verändern. Sie können mit zunehmender Brustdicke, insbesondere aufgrund größerer Muskelmasse und Flüssigkeitsansammlungen im Herzbeutel, schlechter hörbar sein. Umgekehrt können Herzgeräusche bei dünneren Menschen und insbesondere bei einem häufigeren Herzrhythmus (schnellere Klappenbewegung) lauter sein.

Bei Kindern und Asthenikern ist es manchmal möglich, den dritten und vierten Ton zu hören.

Der dritte Ton ist kurz (0,15 s) nach dem zweiten Ton zu hören. Er wird durch Schwingungen der Ventrikelmuskulatur während ihrer schnellen passiven Füllung mit Blut (aus den Vorhöfen) zu Beginn der Diastole verursacht.

Der vierte Ton tritt vor dem ersten Ton am Ende der Ventrikeldiastole auf und ist mit der schnellen Füllung aufgrund der Kontraktionen der Vorhöfe verbunden.

Krankhafte Veränderungen der Herztöne

Eine Abschwächung beider Töne kann mit einer ausgeprägten diffusen Schädigung des ventrikulären Myokards und einer Abnahme ihrer Kontraktilität einhergehen.

Eine Abschwächung des ersten Tonus an der Herzspitze wird auch bei Schäden an den Herzklappen, vor allem der Mitralklappe, sowie der Trikuspidalklappe beobachtet, was zum Ausbleiben der sogenannten geschlossenen Klappenperiode und einer Abnahme der Klappenkomponente des ersten Tonus führt. Auch bei schwerer Herzinsuffizienz schwächt sich der erste Tonus aufgrund einer Abnahme seiner Muskelkomponente ab.

Eine Zunahme des ersten Tons kann bei einer Abnahme der Ventrikelfüllung zu Beginn der Systole aufgrund seiner Muskelkomponente beobachtet werden, wobei der erste Ton häufig als „Klatschen“ definiert wird.

Bei Vorhofflimmern kommt es aufgrund unterschiedlicher diastolischer Pausen und damit auch der Füllung des linken Ventrikels zu erheblichen Schwankungen der Intensität des ersten Tons.

Eine Schwächung des zweiten Tonus tritt bei niedrigem Druck in großen Gefäßen auf, eine Abnahme ihrer Blutfüllung. Eine Schwächung des zweiten Tonus kann bei einer Schädigung der Aortenklappen und der Lungenarterie auftreten, was zu einer Verletzung ihres Zuschlagens führt.

Der zweite Tonus verstärkt sich mit einem Druckanstieg in großen Gefäßen - der Aorta oder der Pulmonalarterie; in diesem Fall spricht man von einer Betonung des zweiten Tonus auf dem einen oder anderen Gefäß. Dabei wird der zweite Ton beispielsweise rechts vom Brustbein deutlich intensiver gehört als links und umgekehrt. Die Betonung des zweiten Tons erklärt sich durch ein schnelleres Schlagen der entsprechenden Klappen und ein lauteres Geräusch, das bei der Auskultation wahrgenommen wird. Die Betonung des zweiten Tonus auf der Aorta wird bei arterieller Hypertonie sowie bei ausgeprägten sklerotischen Veränderungen der Aorta mit verminderter Elastizität ihrer Wände festgestellt. Die Betonung des zweiten Tonus auf der Pulmonalarterie wird durch einen Druckanstieg dort bei Patienten mit Mitralklappendefekten und pulmonaler Herzerkrankung bestimmt.

Von einer Bifurkation von Tönen spricht man, wenn ihre Hauptkomponenten separat erkannt werden. Die Bifurkation des zweiten Tons wird üblicherweise beobachtet. Sie kann mit einem nicht gleichzeitigen Zuschlagen der Aorten- und Pulmonalarterienklappen einhergehen, was mit unterschiedlichen Kontraktionsdauern der linken und rechten Herzkammer aufgrund von Veränderungen im großen bzw. kleinen Kreislauf einhergeht. Bei einem Druckanstieg, beispielsweise in der Pulmonalarterie, ist die zweite Komponente des zweiten Tons mit einem späteren Zuschlagen der Pulmonalarterienklappe verbunden. Darüber hinaus ist die Bifurkation des zweiten Tons mit einer erhöhten Blutfüllung im kleinen oder großen Kreislauf verbunden.

Eine leichte Spaltung des zweiten Tons, wie sie immer an der Herzbasis, also im zweiten Interkostalraum, zu hören ist, kann auch unter physiologischen Bedingungen auftreten. Bei tiefer Atmung kann die Systole der rechten Herzkammer aufgrund des erhöhten Blutflusses zum rechten Herzen etwas länger sein als die der linken, wodurch eine Spaltung des zweiten Tons an der Pulmonalarterie zu hören ist, deren zweite Komponente mit dem Zuschlagen der Pulmonalarterienklappe verbunden ist. Diese physiologische Spaltung des zweiten Tons ist bei jungen Menschen besser hörbar.

Ein späterer Verschluss der Pulmonalklappe im Vergleich zur Aortenklappe zeigt sich bei einer Dilatation des rechten Ventrikels, beispielsweise bei einer Stenose der Pulmonalarterienöffnung oder bei einer Störung der Erregungsleitung entlang des rechten Schenkels des atrioventrikulären Bündels (His-Bündel), was ebenfalls zu einem späten Verschluss der Klappensegel dieser Klappe führt.

Bei einem Vorhofseptumdefekt führt die Zunahme des Blutvolumens im rechten Vorhof und anschließend in der rechten Herzkammer zu einer weiten Aufspaltung des zweiten Tons. Da jedoch rechter und linker Vorhof bei einem solchen Defekt in ständiger Verbindung stehen, schwankt das Blutvolumen der linken und rechten Herzkammer in diesem Zusammenhang in eine Richtung und fällt mit dem Atemzyklus zusammen. Dies führt zu einer festen Aufspaltung des zweiten Tons auf die Lungenarterie, die pathognomonisch für einen Vorhofseptumdefekt ist.

Bei pulmonaler Hypertonie bei Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen ist die Aufspaltung des zweiten Tons weniger ausgeprägt und deutlich, da der rechte Ventrikel (obwohl er gegen erhöhten Druck in der Lunge arbeitet) normalerweise hypertrophiert ist und daher seine Systole nicht verlängert ist.

Zusätzliche Herzgeräusche können verschiedene Ursachen haben. Die Mitralklappe öffnet sich zu Beginn der Diastole meist geräuschlos. Bei Patienten mit Mitralstenose, die eine Sklerose der Mitralklappensegel aufweisen, ist deren Öffnung zu Beginn der Diastole eingeschränkt, sodass der Blutfluss Vibrationen dieser Segel verursacht, die als zusätzliches Geräusch wahrgenommen werden. Dieses Geräusch ist kurz nach dem zweiten Ton zu hören, jedoch nur an der Herzspitze, was auf einen Zusammenhang mit Vibrationen der Mitralklappe hindeutet. Ein ähnlicher Ton beim Öffnen der Trikuspidalklappe ist im unteren Teil des Brustbeins zu hören, jedoch recht selten.

Systolische Auswurfgeräusche sind kurz nach dem ersten Herzton zu hören. Sie entstehen durch Vibrationen der Aorten- oder Pulmonalklappe und sind daher im zweiten Interkostalraum links oder rechts am Rand des Brustbeins besser zu hören. Ihr Auftreten ist auch mit dem Auftreten von Vibrationen der Wände großer Gefäße verbunden, insbesondere während ihrer Ausdehnung. Das Aortenauswurfgeräusch ist am besten an der Spitze der Aorta zu hören. Es wird am häufigsten mit einer angeborenen Aortenstenose kombiniert. Eine Bifurkation des ersten Tons kann bei einer Verletzung der intraventrikulären Überleitung entlang der Schenkel des atrioventrikulären Bündels beobachtet werden, was zu einer Verzögerung der Systole in einem der Ventrikel führt.

Aorten- oder Mitralklappentransplantationen werden heute häufig durchgeführt. Dabei kommt eine künstliche Herzklappe oder eine biologische Prothese zum Einsatz. Mechanische Klappen erzeugen in jedem Herzzyklus zwei Töne: einen Öffnungston und einen Schließton. Bei einer Mitralklappenprothese ist nach dem ersten Herzton ein lauter Schließton zu hören. Der Öffnungston folgt, wie bei einer Mitralstenose, dem zweiten Herzton.

Der Galopprhythmus ist ein dreiteiliger Herzrhythmus, der vor dem Hintergrund einer Tachykardie, d. h. eines erhöhten Rhythmus, zu hören ist und auf eine schwere Schädigung des ventrikulären Myokards hinweist. Ein zusätzlicher Ton im Galopprhythmus ist am Ende der Diastole (vor dem ersten Ton) zu hören – präsystolischer Galopprhythmus und zu Beginn der Diastole (nach dem zweiten Ton) – protodiastolischer Galopprhythmus. Der Galopprhythmus wird entweder an der Herzspitze oder im dritten bis vierten Interkostalraum links in der Nähe des Brustbeins bestimmt.

Der Ursprung dieser zusätzlichen Töne ist mit einer schnellen Füllung der Ventrikel zu Beginn der Diastole (zusätzlicher III. Ton) und während der Vorhofsystole (zusätzlicher IV. Ton) unter Bedingungen stark veränderter Eigenschaften des Myokards mit einer Verletzung seiner Elastizität verbunden. Wenn sie vor dem Hintergrund einer Tachykardie auftreten, sind Geräusche zu hören, deren Rhythmus dem Galopp eines rennenden Pferdes ähnelt. In diesem Fall werden diese III. und IV. Herztöne oft fast gleichzeitig gehört, was zur Bildung eines dreigliedrigen Rhythmus führt. Im Gegensatz zu normalen III. und IV. Herztönen, die bei jungen Menschen mit normalem Herzrhythmus gefunden werden, tritt der Galopprhythmus bei schweren Myokardschäden mit Erweiterung des linken Ventrikels und Symptomen einer Herzinsuffizienz auf.

Bei älteren Menschen mit leicht verändertem Herzen ist manchmal ein zusätzlicher Ton vor dem ersten Ton vor dem Hintergrund eines relativ seltenen Herzrhythmus zu hören. Der dritte und vierte Ton, einschließlich derjenigen, die dem Galopprhythmus entsprechen, sind besser zu hören, wenn der Patient auf der linken Seite liegt.