Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Die Membranen des Gehirns

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

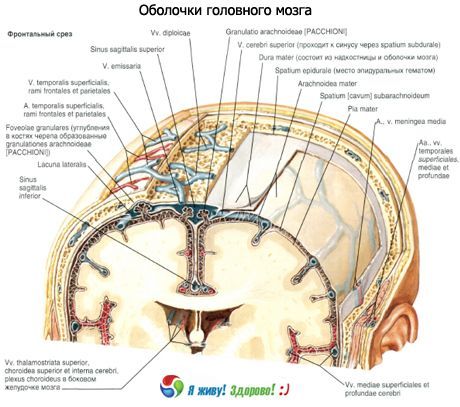

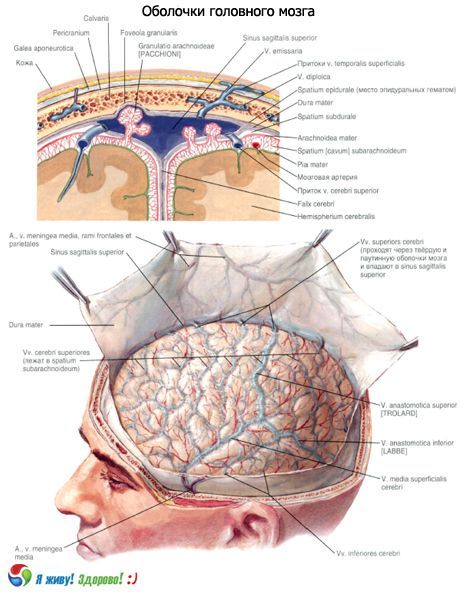

Das Gehirn ist wie das Rückenmark von drei Hirnhäuten umgeben. Diese Bindegewebsschichten (Meningen) bedecken das Gehirn. Die äußerste dieser Hirnhäute ist die Dura mater des Gehirns. Daneben befindet sich die mittlere – die Arachnoidea – und darin befindet sich die innere weiche (vaskuläre) Membran des Gehirns, die an die Oberfläche des Gehirns angrenzt.

Dura mater des Gehirns

Diese Membran zeichnet sich durch ihre besondere Dichte sowie das Vorhandensein einer großen Menge an Kollagen und elastischen Fasern in ihrer Zusammensetzung aus. Die Dura Mater des Gehirns kleidet die Schädelhöhlen von innen aus und ist gleichzeitig das Periost der inneren Oberfläche der Knochen des Gehirnabschnitts des Schädels. Die Dura Mater des Gehirns ist lose mit den Knochen des Schädelgewölbes (Dach) verbunden und lässt sich leicht von ihnen trennen. Im Bereich der Schädelbasis ist die Membran fest mit den Knochen verwachsen. Die Dura Mater umgibt die aus dem Gehirn austretenden Hirnnerven, bildet ihre Hüllen und verschmilzt mit den Rändern der Öffnungen, durch die diese Nerven die Schädelhöhle verlassen.

An der inneren Schädelbasis (im Bereich der Medulla oblongata) verschmilzt die Dura mater des Gehirns mit den Rändern des Foramen magnum und setzt sich in die Dura mater des Rückenmarks fort. Die dem Gehirn zugewandte Innenfläche der Dura mater (in Richtung Arachnoidea) ist glatt und mit flachen Zellen bedeckt. An einigen Stellen ist die Dura mater des Gehirns gespalten. Ihr inneres Blättchen (Duplikat) dringt in Form von Fortsätzen tief in die Risse ein, die die Gehirnteile voneinander trennen. An den Stellen, an denen sich die Fortsätze verzweigen (an ihrer Basis), sowie in den Bereichen, in denen die Dura mater an den Knochen der inneren Schädelbasis ansetzt, bilden sich in den Spalten der Dura mater des Gehirns dreieckige, mit Endothel ausgekleidete Kanäle – die Sinus durae matris.

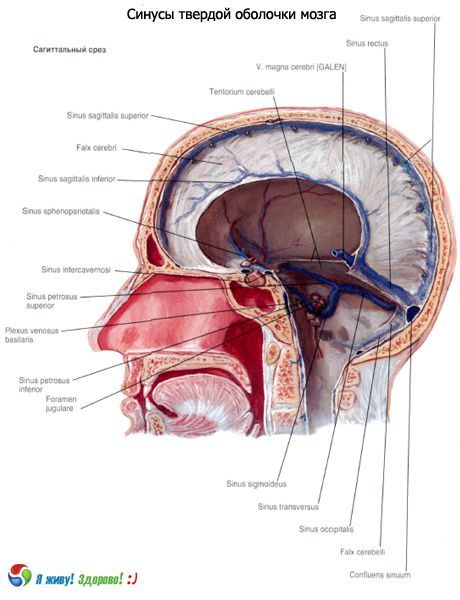

Der größte Fortsatz der Dura mater des Gehirns ist die Falx cerebri oder große Falx cerebri, die sich in der Sagittalebene befindet und die Längsfissur des Großhirns zwischen der rechten und linken Hemisphäre durchdringt. Dies ist eine dünne, sichelförmig gekrümmte Platte der Dura mater, die in Form von zwei Blättern die Längsfissur des Großhirns durchdringt. Ohne das Corpus callosum zu erreichen, trennt diese Platte die rechte und linke Hemisphäre des Großhirns voneinander. Der obere Sagittalsinus liegt in der gespaltenen Basis der Falx cerebri, die in ihrer Richtung der Rille des oberen Sagittalsinus des Schädelgewölbes entspricht. Der untere Sagittalsinus befindet sich in der Dicke der freien Kante der Falx cerebri zwischen ihren beiden Blättern. Vorne ist die Falx cerebri mit dem Hahnenkamm des Siebbeins verwachsen. Der hintere Teil der Falx auf Höhe des inneren Hinterhauptsvorsprungs verschmilzt mit dem Tentorium cerebelli. Entlang der Fusionslinie des hinteren unteren Randes der Falx cerebri und des Tentorium cerebelli im Spalt der Dura mater des Gehirns befindet sich ein gerader Sinus, der den Sinus sagittalis inferior mit dem Sinus sagittalis superior, dem Sinus transversus und dem Sinus occipitalis verbindet.

Das Tentorium cerebelli überragt wie ein Giebelzelt die hintere Schädelgrube, in der das Kleinhirn liegt. Es durchdringt die Querfissur und trennt die Okzipitallappen des Großhirns von den Kleinhirnhemisphären. Der vordere Rand des Tentorium cerebelli ist uneben. Er bildet die Incisura tentorii, an die sich nach vorn der Hirnstamm anschließt.

Die seitlichen Ränder des Tentorium cerebelli sind mit dem oberen Rand der Pyramiden der Schläfenbeine verwachsen. Dahinter geht das Tentorium cerebelli in die Dura mater des Gehirns über und kleidet die Innenseite des Hinterhauptbeins aus. An der Stelle dieses Übergangs bildet die Dura mater des Gehirns einen Spalt - den Sinus transversus, angrenzend an die gleichnamige Rille im Hinterhauptbein.

Die Falx cerebelli oder Falx cerebelli minor liegt wie die Falx cerebri in der Sagittalebene. Ihr Vorderrand ist frei und ragt zwischen die Kleinhirnhemisphären. Der Hinterrand (Basis) der Falx cerebelli setzt sich nach rechts und links in die Dura mater des Gehirns fort, vom inneren Hinterhauptsvorsprung oben bis zum Hinterrand des Foramen magnum unten. An der Basis der Falx cerebelli bildet sich der Sinus occipitalis.

Sella-Zwerchfell

(Diaphragma sellae) ist eine horizontal angeordnete Platte mit einem Loch in der Mitte, die sich über die Hypophysengrube erstreckt und deren Dach bildet. Die Hypophyse befindet sich unter dem Diaphragma sellae in der Grube. Durch das Loch im Zwerchfell ist die Hypophyse mittels eines Trichters mit dem Hypothalamus verbunden.

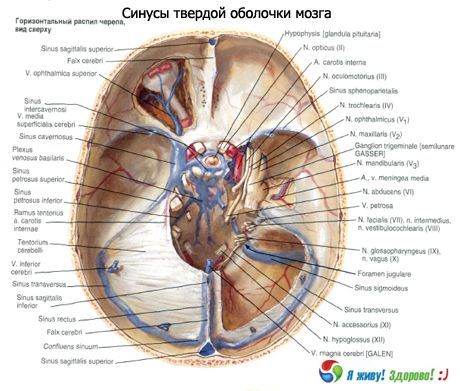

Nebenhöhlen der Dura mater des Gehirns

Die Sinus der Dura mater des Gehirns, die durch die Spaltung der Membran in zwei Platten entstehen, sind Kanäle, durch die venöses Blut vom Gehirn in die inneren Drosselvenen fließt.

Die Blätter der Dura mater, die die Nebenhöhlen bilden, sind straff gespannt und kollabieren nicht. Daher klaffen die Nebenhöhlen im Schnitt. Die Nebenhöhlen haben keine Klappen. Diese Struktur der Nebenhöhlen ermöglicht einen ungehinderten venösen Blutfluss aus dem Gehirn, unabhängig von Schwankungen des Hirndrucks. An den Innenflächen der Schädelknochen, an den Stellen der Nebenhöhlen der Dura mater, befinden sich entsprechende Rillen. Folgende Nebenhöhlen der Dura mater des Gehirns werden unterschieden.

- Der Sinus sagittalis superior (Sinus sagittalis superior) verläuft entlang der gesamten äußeren (oberen) Kante der Falx cerebri, vom Hahnenkamm des Siebbeins bis zur inneren Hinterhauptsprotuberanz. In den vorderen Abschnitten weist dieser Sinus Anastomosen mit den Venen der Nasenhöhle auf. Das hintere Ende des Sinus mündet in den Sinus transversus. Rechts und links vom Sinus sagittalis superior befinden sich die mit ihm kommunizierenden lateralen Lakunen (Lacunae laterales). Dies sind kleine Hohlräume zwischen den äußeren und inneren Schichten (Blättern) der Dura mater des Gehirns, deren Anzahl und Größe sehr unterschiedlich sind. Die Hohlräume der Lakunen kommunizieren mit dem Hohlraum des Sinus sagittalis superior, und die Venen der Dura mater des Gehirns, die Venen des Gehirns und die dyschiatischen Venen fließen in sie hinein.

- Der Sinus sagittalis inferior (Sinus sagittalis inferior) befindet sich in der Dicke des unteren freien Randes der Falx cerebri. Es ist deutlich kleiner als das obere. Mit seinem hinteren Ende mündet der Sinus sagittalis inferior in den Sinus rectus, in seinen vorderen Teil, an der Stelle, wo der untere Rand der Falx cerebri mit dem vorderen Rand des Tentorium cerebelli verschmilzt

- Der Sinus rectus (Sinus rectus) befindet sich sagittal im Spalt des Tentorium cerebelli entlang der Ansatzlinie der Falx cerebri. Der Sinus rectus verbindet die hinteren Enden des Sinus sagittalis superior und inferior. Neben dem Sinus sagittalis inferior mündet die große Hirnvene in das vordere Ende des Sinus rectus. Dahinter mündet der Sinus rectus in den Sinus transversus, in dessen mittleren Teil, der als Sinusdrainage bezeichnet wird. Auch der hintere Teil des Sinus sagittalis superior und der Sinus occipitalis münden hier.

- Der Sinus transversus (Sinus transversus) befindet sich an der Stelle, an der das Tentorium cerebelli von der Dura mater des Gehirns abgeht. Auf der Innenseite der Squama des Hinterhauptbeins entspricht dieser Sinus einer breiten Rille des Sinus transversus. Die Stelle, an der die oberen Sagittal-, Hinterhaupt- und Geradensinus in ihn münden, wird als Sinusdrainage (Confluens sinuum, Zusammenfluss der Nebenhöhlen) bezeichnet. Rechts und links setzt sich der Sinus transversus in den Sinus sigmoideus der entsprechenden Seite fort.

- Der Sinus occipitalis (Sinus occipitalis) liegt an der Basis der Falx cerebelli. Er verläuft entlang der inneren Hinterhauptskamm und erreicht den hinteren Rand des Foramen magnum. Dort teilt er sich in zwei Äste, die diese Öffnung von hinten und von den Seiten umgeben. Jeder der Äste des Sinus occipitalis mündet seitlich in den Sinus sigmoideus und am oberen Ende in den Sinus transversus.

- Der Sinus sigmoideus (Sinus sigmoideus) ist paarig, befindet sich in der gleichnamigen Rille an der Innenseite des Schädels und hat eine S-Form. Im Bereich des Foramen jugulare geht der Sinus sigmoideus in die innere Drosselvene über.

- Der Sinus cavernosus (Sinus cavernosus) ist paarig angelegt und befindet sich an der Schädelbasis seitlich der Sella turcica. Durch diesen Sinus verlaufen die Arteria carotis interna und einige Hirnnerven. Der Sinus hat eine sehr komplexe Struktur in Form von miteinander kommunizierenden Höhlen, daher auch sein Name. Zwischen dem rechten und linken Sinus cavernosus bestehen Verbindungen (Anastomosen) in Form des vorderen und hinteren Sinus intercavernosus (Sinus intercavernosi), die sich in der Dicke des Zwerchfells der Sella turcica, vor und hinter dem Hypophyseninfundibulum, befinden. Der Sinus sphenoparietalis und die Vena ophthalmica superior münden in die vorderen Abschnitte des Sinus cavernosus.

- Der Keilbeinhöhlensinus (Sinus sphenoparietalis) liegt paarig am freien Hinterrand des kleinen Keilbeinflügels an und ist hier durch die harte Hirnhaut gespalten befestigt.

- Die oberen und unteren Felsenbeinhöhlen (Sinus petrosus superior und Sinus petrosus inferior) sind paarig angeordnet und verlaufen entlang der oberen und unteren Kante der Schläfenbeinpyramide. Beide Höhlenhöhlen sind an der Bildung der Abflusswege des venösen Blutes vom Sinus cavernosus zum Sinus sigmoideus beteiligt. Die rechten und linken unteren Felsenbeinhöhlen sind durch mehrere Venen verbunden, die sich im Spalt der Dura mater im Bereich des Hinterhauptbeinkörpers befinden und als Plexus basilaris bezeichnet werden. Dieser Plexus ist über das Foramen magnum mit dem inneren Wirbelvenenplexus verbunden.

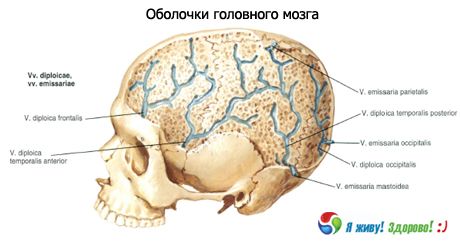

An einigen Stellen bilden die Nebenhöhlen der Dura mater des Gehirns mithilfe von Abgesandtenvenen - Absolventen (vv. emissariae) - Anastomosen mit den äußeren Venen des Kopfes. Darüber hinaus stehen die Nebenhöhlen der Dura mater in Verbindung mit den Diplovenen (vv. diploicae), die sich in der schwammartigen Substanz der Knochen des Schädelgewölbes befinden und in die oberflächlichen Venen des Kopfes münden. So fließt venöses Blut aus dem Gehirn durch die Systeme seiner oberflächlichen und tiefen Venen in die Nebenhöhlen der Dura mater des Gehirns und dann in die rechte und linke innere Drosselvene.

Darüber hinaus kann aufgrund von Anastomosen der Nebenhöhlen mit diploischen Venen, Venenauslässen und Venenplexus (Wirbel-, Basilar-, Subokzipital-, Pterygoidus- usw.) venöses Blut aus dem Gehirn in die oberflächlichen Venen von Kopf und Hals fließen.

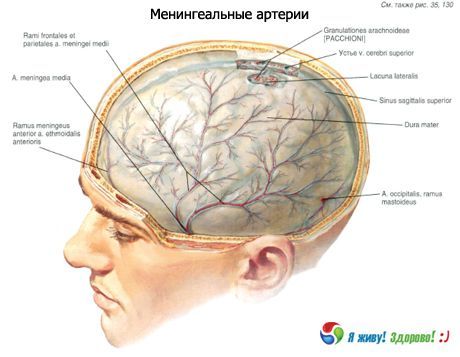

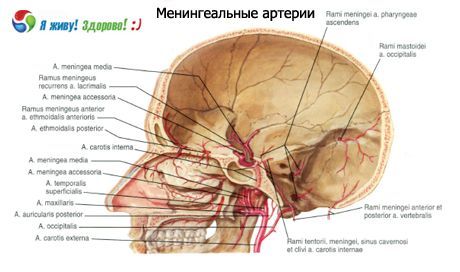

Gefäße und Nerven der Dura mater des Gehirns

Die Arteria meningea media (ein Ast der Arteria maxillaris) nähert sich der Dura mater des Gehirns durch die rechten und linken Dornfortsätze und verzweigt sich im temporoparietalen Bereich der Membran. Die Dura mater des Gehirns, die die vordere Schädelgrube auskleidet, wird durch Äste der Arteria meningea anterior (ein Ast der Arteria ethmoidalis anterior von der Arteria ophthalmica) mit Blut versorgt. In der Membran der hinteren Schädelgrube zweigt die Arteria meningea posterior ab – ein Ast der Arteria pharyngea ascendens von der Arteria carotis externa, der durch das Foramen jugulare in die Schädelhöhle eindringt, sowie die Meningealäste der Arteria vertebralis und der Mamillarast der Arteria occipitalis, der durch das Foramen mamillare in die Schädelhöhle eindringt.

Die Venen der Pia mater des Gehirns münden in die nächstgelegenen Sinus der Dura mater sowie in den Venenplexus pterygoideus.

Die Dura mater des Gehirns wird von Ästen des Trigeminus- und Vagusnervs sowie von sympathischen Fasern innerviert, die in die Membran in der Dicke der Adventitia der Blutgefäße eintreten. Im Bereich der vorderen Schädelgrube erhält sie Äste vom Nervus ophthalmicus (dem ersten Ast des Trigeminusasts). Ein Ast dieses Nervs, der Tentorium( Meningealast), versorgt auch das Tentorium cerebelli und die Falx cerebri. Der mittlere Meningealast des Nervus maxillaris sowie ein Ast des Nervus mandibularis (jeweils der zweite und dritte Ast des Trigeminusasts) nähern sich der Membran in der mittleren Schädelgrube.

Arachnoidea des Gehirns

Die Arachnoidea mater encephali (Arachnoidea mater encephali) befindet sich medial von der Dura mater des Gehirns. Die dünne, transparente Arachnoidea dringt im Gegensatz zur Pia mater (vaskulär) nicht in die Lücken zwischen einzelnen Teilen des Gehirns und in die Rillen der Hemisphären ein. Es bedeckt das Gehirn, verläuft von einem Teil des Gehirns zum anderen und liegt über den Rillen. Die Arachnoidea ist durch den Subarachnoidalraum (Cavitas subaracnoidalis), der die Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit enthält, von der Pia mater des Gehirns getrennt. An Stellen, an denen sich die Arachnoidea mater über breiten und tiefen Rillen befindet, ist der Subarachnoidalraum erweitert und bildet mehr oder weniger große Subarachnoidalzisternen (Cisternae subarachnoideae).

Oberhalb der konvexen Teile des Gehirns und auf der Oberfläche der Windungen liegen Arachnoidea und Pia mater eng beieinander. In solchen Bereichen verengt sich der Subarachnoidalraum deutlich und verwandelt sich in einen Kapillarspalt.

Die größten Subarachnoidalzisternen sind die folgenden.

- Die Kleinhirn-Medulläre Zisterne (Cisterna cerebellomedullaris) liegt in der Vertiefung zwischen der Medulla oblongata ventral und dem Kleinhirn dorsal. Sie wird nach hinten durch die Arachnoidea begrenzt. Sie ist die größte aller Zisternen.

- Die Zisterne der seitlichen Großhirngrube (Cisterna fossae lateralis cerebri) befindet sich an der unteren Seitenfläche der Großhirnhemisphäre in der gleichnamigen Fossa, die den vorderen Teilen der seitlichen Rinne der Großhirnhemisphäre entspricht.

- Die Cisterna chiasmatis befindet sich an der Basis des Gehirns, vor der Sehnervenkreuzung.

- Die Interpeduncularzisterne (Cisterna interpeduncularis) befindet sich in der Interpedunculargrube zwischen den Hirnstielen, unterhalb (vorne) der hinteren perforierten Substanz.

Der Subarachnoidalraum des Gehirns im Bereich des Foramen magnum kommuniziert mit dem Subarachnoidalraum des Rückenmarks.

Zerebrospinalflüssigkeit

Die in den Hirnventrikeln gebildete Zerebrospinalflüssigkeit (Liquor cerebrospinalis) ist eiweißarm und zellfrei. Ihr Gesamtvolumen beträgt 100–200 ml. Sie wird von den Gefäßgeflechten der Seiten-, III. und IV. Ventrikel aus ihren Blutkapillaren produziert. Die Wände der Blutkapillaren, die Basalmembran und die die Kapillaren bedeckende Epithelplatte bilden die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Diese Blutbarriere in den Ventrikelhöhlen lässt selektiv bestimmte Substanzen durch und hält andere zurück, was ein wichtiger Umstand zum Schutz des Gehirns vor schädlichen Einflüssen ist.

Von den Seitenventrikeln gelangt die Zerebrospinalflüssigkeit durch die rechte und linke interventrikuläre Öffnung (Monroe-Öffnung) in den dritten Ventrikel, wo sich auch ein Plexus choroideus befindet. Vom dritten Ventrikel gelangt die Zerebrospinalflüssigkeit durch den Aquaeductus cerebrospinalis in den vierten Ventrikel und fließt dann durch die ungepaarte Öffnung in der Hinterwand(Magendie-Öffnung) und die gepaarte seitliche Öffnung (Lushka-Öffnung) in die Kleinhirn-Medullär-Zisterne des Subarachnoidalraums.

Die Arachnoidea ist durch zahlreiche dünne Bündel aus Kollagen und elastischen Fasern, zwischen denen Blutgefäße verlaufen, mit der auf der Gehirnoberfläche liegenden weichen Hirnhaut verbunden. In der Nähe der Nebenhöhlen der Dura mater des Gehirns bildet die Arachnoidea eigentümliche Auswüchse, Vorsprünge – Granulationen der Arachnoidea (Granulationes arachnoideae; Pachion-Granulationen). Diese Vorsprünge ragen in die venösen Nebenhöhlen und seitlichen Lakunen der Dura mater hinein. Auf der Innenfläche der Schädelknochen, an der Stelle der Granulationen der Arachnoidea, befinden sich Vertiefungen – Granulationsgruben, in denen der Abfluss von Liquor cerebrospinalis in das Venenbett erfolgt.

Weiche (vaskuläre) Hirnhaut (Pia mater encephali)

Dies ist die innerste Membran des Gehirns. Sie ist fest mit der äußeren Oberfläche des Gehirns verbunden und erstreckt sich in alle Spalten und Furchen. Die weiche Membran besteht aus lockerem Bindegewebe, in dessen Dicke sich Blutgefäße befinden, die zum Gehirn führen und es versorgen. An bestimmten Stellen dringt die weiche Membran in die Hohlräume der Hirnventrikel ein und bildet Gefäßgeflechte (Plexus choroideus), die Liquor cerebrospinalis produzieren.

Altersbedingte Merkmale der Membranen des Gehirns und des Rückenmarks

Die harte Hirnhaut (Dura mater) des Neugeborenen ist dünn und fest mit den Schädelknochen verwachsen. Die Fortsätze der Membran sind schwach entwickelt. Die Nebenhöhlen der harten Hirnhaut sind dünnwandig und relativ breit. Die Länge des Sinus sagittalis superior beträgt bei Neugeborenen 18–20 cm. Die Nebenhöhlen sind anders projiziert als bei Erwachsenen. Beispielsweise befindet sich der Sinus sigmoideus 15 mm hinter dem Trommelfellring des äußeren Gehörgangs. Die Größe der Nebenhöhlen ist asymmetrischer als bei Erwachsenen. Das vordere Ende des Sinus sagittalis superior anastomosiert mit den Venen der Nasenschleimhaut. Nach 10 Jahren sind Struktur und Topographie der Nebenhöhlen identisch mit denen eines Erwachsenen.

Die Arachnoidea und die Pia Mater des Gehirns und des Rückenmarks sind bei Neugeborenen dünn und empfindlich. Der Subarachnoidalraum ist relativ groß. Sein Fassungsvermögen beträgt ca. 20 cm³ und nimmt recht schnell zu: bis zum Ende des 1. Lebensjahres auf 30 cm³ , mit 5 Jahren auf 40-60 cm³ . Bei 8-jährigen Kindern beträgt das Volumen des Subarachnoidalraums 100-140 cm³ , bei Erwachsenen 100-200 cm³ . Die cerebellomedulläre, interpedunkulare und andere Zisterne an der Gehirnbasis sind bei Neugeborenen recht groß. Die Höhe der cerebellomedullären Zisterne beträgt ca. 2 cm und ihre Breite (am oberen Rand) 0,8 bis 1,8 cm.

[

[