Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Vergiftung durch Ethylenglykol-Dämpfe

Zuletzt überprüft: 12.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Obwohl 1,2-Dioxyethan (Ethandiol-1,2) hinsichtlich seiner negativen Auswirkungen auf den Körper in die dritte von vier Toxizitätsklassen eingeordnet wird, führt eine Ethylenglykolvergiftung zu sehr schwerwiegenden Folgen und kann zum Tod führen.

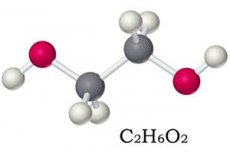

Diese leicht ölige, süß schmeckende, transparente, farblose und geruchlose Flüssigkeit ist ein zweiwertiger Alkohol. Weltweit werden etwa zwei Drittel des Ethylenglykols als chemisches Zwischenprodukt sowie in Frostschutzmitteln, Bremsflüssigkeiten und Korrosionsschutzadditiven für Autos verwendet.

Lesen Sie mehr über die Herstellung von Ethylenglykol, seine Eigenschaften und Anwendungen in der Veröffentlichung – Ethylenglykol.

Epidemiologie

Laut Statistiken der Agency for Toxic Substances and Disease Registry (USA) wurden von 2006 bis einschließlich 2013 bei Amerikanern 45.097 Fälle von Ethylenglykolvergiftungen registriert, in 154 Fällen verlief der Ausgang tödlich.

In den USA werden jährlich über 5,5 Tausend Vergiftungsfälle mit dieser Substanz registriert. In 84 % der Fälle kommt es versehentlich zu Vergiftungen, zwei Drittel der Opfer sind Männer. Die Sterblichkeitsrate aufgrund einer Vergiftung schwankt zwischen 1 und 22 % – abhängig von der Menge des in den Körper gelangten Ethylenglykols und der Aktualität der medizinischen Versorgung.

In Großbritannien kommt es jährlich zu bis zu 400 Ethylenglykolvergiftungen, doch 18 % der Fälle betreffen Kinder unter fünf Jahren, und bei 65 % der Erwachsenen handelt es sich um Selbstmordvergiftungen.

Ursachen Ethylenglykol-Vergiftung

Die minimale tödliche Dosis Ethylenglykol für Erwachsene beträgt 1,4–1,6 ml pro Kilogramm Körpergewicht, d. h. bei einem Gewicht von 80 kg sind es 200–220 ml (nach anderen Angaben 90–100 ml). Vergiftungsursachen sind der versehentliche oder absichtliche Konsum einer bestimmten Menge Ethylenglykol. Beispielsweise können Alkoholiker, die Wodka durch Frostschutzmittel oder Bremsflüssigkeit ersetzen, wiederholt eine Ethylenglykolvergiftung erleiden.

Die Pathogenese der toxischen Wirkungen von Ethandiol-1,2 liegt in seinen Stoffwechselprodukten, die die Funktion der Nieren, des Herz-Kreislauf- und Nervensystems stören.

Ethylenglykol wird rasch über den Magen-Darm-Trakt resorbiert, und sein Dampf bzw. Aerosol wird über die Atemwege aufgenommen. Nach der Resorption verteilt sich Ethylenglykol in den Körperflüssigkeiten.

In Leber und Nieren wird es enzymatisch verstoffwechselt. Zunächst wird es mit Hilfe von Aldehydoxidase und Aldehyddehydrogenase zu Glycaldehyd abgebaut, der schnell in Glycosylsäure (Glykolat) und Dialdehydethandisäure (Glyoxal) umgewandelt wird.

Die weitere Umwandlung der Glykosylsäure führt zur Bildung von Glyoxylat, das wiederum in folgende Bestandteile zerfällt: Formiat (Methansäuresalz), Ethandisäure- oder Oxalsäuresalz (Oxalat), Glycin (Aminoessigsäure) und Kohlendioxidgas.

Durch die Ansammlung saurer Metaboliten wird das Säure-Basen-Gleichgewicht des Körpers gestört (einschließlich Veränderungen des pH-Werts des arteriellen Blutes), was zu einer metabolischen Azidose führt, die sich negativ auf die Funktion des Nervensystems, der Lunge und des Herzens auswirkt.

Die Elimination von Ethylenglykol erfolgt über ausgeatmetes Kohlendioxid und die Ausscheidung von Ethylen, Glykol und Glykolsäure über den Urin. Die Halbwertszeit beim Menschen liegt vermutlich im Bereich von 2,5 bis 8,4 Stunden.

[ 11 ]

[ 11 ]

Risikofaktoren

Risikofaktoren für eine Ethylenglykolvergiftung sowie deren Ursache sind die Einnahme. Dies gilt auch für Fälle, in denen eine Vergiftung mit Bremsflüssigkeit auftritt, die 1,2-Dioxyethan enthält.

Wird diese Substanz in einer Industrieanlage oder aus einem Behälter in einem Wohngebiet ausgegossen, kommt es nicht zu einer Vergiftung. Beschäftigte in der Ethylenglykolindustrie können jedoch über einen längeren Zeitraum mit Rohstoffen oder Produkten in Kontakt kommen, die Ethylenglykol enthalten, was bereits bei geringen Dosen zu einer Ethylenglykolvergiftung führen kann. Insbesondere Flughafenmitarbeiter, die im Winter Start- und Landebahnen und Flugzeuge durch Versprühen geeigneter Flüssigkeiten vor Vereisung schützen, können geringen Mengen Ethylenglykol in den Atemwegen ausgesetzt sein. Daher wird Ethylenglykol mittlerweile durch Propylenglykol ersetzt.

Experten weisen darauf hin, dass das Vergiftungsrisiko durch Ethylenglykol unter anderem von der Dosis, der Dauer und der Art des Kontakts beeinflusst wird. Gleichzeitig wird angenommen, dass Hintergrundkonzentrationen von Ethylenglykol in Luft, Boden, Oberflächen- und Grundwasser nicht zu Vergiftungen führen.

Symptome Ethylenglykol-Vergiftung

Nach der Einnahme von Ethylenglykol äußern sich die ersten Anzeichen einer ZNS-Depression als Alkoholvergiftung – mit Schwindel, Unruhe oder erhöhter Schläfrigkeit. Diese kurze Latenzzeit wird jedoch schnell durch die erste Phase (Stadium oder Schritt) toxischer Wirkungen ersetzt, die bis zu 12 Stunden andauern kann und sich in Magen-Darm-Beschwerden (mit Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen) sowie Tachykardie, Verwirrtheit, Krämpfen, Kopfschmerzen, Nystagmus und verminderter Harnausscheidung äußert.

Im zweiten Stadium (12–36 Stunden nach der Einnahme) entwickeln sich eine metabolische Azidose und die damit verbundenen Herz- und Lungensymptome einer Ethylenglykolvergiftung: flache, schnelle Atmung (Tachypnoe) mit Tachykardie, erhöhte Lungenventilation (Hyperpnoe), Zyanose, Lungenödem und/oder Herzstillstand.

In der zweiten Phase einer Vergiftung sind die kardiopulmonalen Symptome oft nicht so deutlich, daher sollte auf Azidose, akutes Nierenversagen und Unterdrückung der ZNS-Funktionen geachtet werden, die sich in neurologischen Symptomen wie Hörverlust und Gesichtslähmung äußern können.

Während der dritten Phase der Intoxikation, die durchschnittlich 24–72 Stunden dauert, tritt die Nephrotoxizität der Ethylenglykolmetaboliten in den Vordergrund – Nierenschäden (mit Parenchymnekrose und Ablagerung von Oxalatkristallen), die Schmerzen im Lendenbereich und eine beeinträchtigte Diurese (Anurie oder Oligurie) verursachen.

Das Einatmen von Ethylenglykol in einer durchschnittlichen Konzentration von bis zu 140–200 mg/m3 in der Luft über fünf Minuten führt zu einer Ethylenglykol-Dampfvergiftung – einer schweren Reizung der oberen Atemwege, einschließlich Brennen in der Luftröhre und Husten, und wirkt sich auch negativ auf Lunge, Herz, zentrales und peripheres Nervensystem, Leber sowie hämatopoetisches und lymphoretikuläres System aus.

Bei niedrigeren Konzentrationen ist eine chronische Ethylenglykolvergiftung möglich, die mit Schwächegefühl, Schwindel, Reizungen der Nasen- und Augenschleimhäute, erhöhter Herzfrequenz und erhöhtem Blutdruck sowie Immunsuppression einhergeht.

Komplikationen und Konsequenzen

Ethylenglykolvergiftungen sind weit verbreitet, und ohne rechtzeitige Erkennung und Behandlung ist das Sterberisiko durch diese Substanz hoch. Dies ist auf Folgen und Komplikationen wie akutes Nierenversagen, hämodynamische Instabilität und Hirnschäden zurückzuführen, die zum Koma führen können.

Ein Abfall des Kalziumspiegels im Blut des Krokodils – Hypokalzämie – führt zu schweren Krämpfen, Tetanus, unregelmäßigem Herzschlag und Herzblock.

Diagnose Ethylenglykol-Vergiftung

Da viele der klinischen Symptome einer Ethylenglykolvergiftung auch bei anderen Vergiftungsarten auftreten, ist die Diagnose oft schwierig.

Darüber hinaus können bei Patienten, insbesondere Kindern, die innerhalb einer Stunde nach der Einnahme von Ethylenglykol in eine Gesundheitseinrichtung eingeliefert werden, noch keine Symptome auftreten.

Die folgenden Tests helfen bei der Diagnose einer Ethylenglykolvergiftung:

- Bluttest auf Ethylenglykolgehalt;

- Blut- und Urinanalyse auf den osmolaren Bereich, d. h. zur Bestimmung der Osmolarität des Blutserums;

- biochemische Bluttests zur Bestimmung des pH-Werts, der Serumelektrolyte (Kalzium, Kalium, Chloride), des Glukose-, Harnstoff- und Kreatininspiegels;

- Urinanalyse auf pH-Wert, Stickstoff- und Kreatiningehalt, Proteinspiegel, β-N-Acetylglucosaminidase und β-2-Mikroglobulin;

- Urinmikroskopie zum Nachweis von Calciumoxalatkristallen.

Differenzialdiagnose

Basierend auf der Gesamtheit der Ergebnisse dieser Analysen wird auch eine Differentialdiagnose durchgeführt, da die Differentialdiagnose Vergiftungen mit Salicylaten, Metformin, Methanol, Isopropylalkohol, Chlorethanol, Dimethylsulfat sowie alkoholische oder diabetische Ketoazidose, Laktatazidose oder akutes Nierenversagen umfasst.

Lesen Sie auch den Artikel – Diagnose einer akuten Vergiftung

Behandlung Ethylenglykol-Vergiftung

Bei einer Ethylenglykolvergiftung ist zunächst eine Notfallversorgung erforderlich: Entleerung des Magens und Spülung mit einer großen Menge Sodalösung (ein Esslöffel pro Liter Wasser), die nur unmittelbar nach der Einnahme von Ethanol – innerhalb der ersten Stunde – wirksam ist.

Der Einsatz von Aktivkohle ist jedoch sinnlos, da diese 1,2-Dioxyethan nicht adsorbiert.

Die weitere Behandlung einer Ethylenglykolvergiftung zielt darauf ab, die Bildung seiner toxischen Metaboliten und die Entwicklung einer Azidose zu blockieren, wofür ein Gegenmittel gegen eine Ethylenglykolvergiftung intravenös verabreicht wird - Ethanol oder 4-Methylpyrazol.

In den meisten Fällen wird Ethanol (Ethylalkohol) verwendet: intravenös – 10 ml/kg 10 % Ethanol in 5 % Dextrose für 30 Minuten; oral – verdünnter 95 % Ethylalkohol (in einer Menge von 1 ml/kg).

Bei einer ausreichenden Ethanolkonzentration im Blut (bis zu 100 mg/dl) wird die biochemische Umwandlung von Ethylenglykol fast vollständig gestoppt. In Notfallsituationen empfehlen Toxikologen die Einnahme einer entsprechenden Menge eines hochprozentigen alkoholischen Getränks.

Die Hämodialyse hilft, bei akuten Vergiftungen den Gehalt an Ethandiol-1,2-Metaboliten im Blut schnell zu senken.

Weitere Bemühungen der Ärzte richten sich auf:

- zur Korrektur einer Azidose und Hyperkaliämie durch intravenöse Verabreichung einer Natriumbicarbonatlösung (150-200 ml/Stunde) während der ersten Stunden unter Überwachung des Kaliumspiegels im Blut;

- den Körper aus einem Zustand der Azidose (mit einem pH-Wert des Blutes <7,25–7,3) zu befreien – auch durch Hämodialyse oder Peritonealdialyse;

- zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Diurese (orale oder intravenöse Flüssigkeitszufuhr);

- zur Bekämpfung von Hypokalzämie – mit Calciumgluconat-Infusionen (10%ige Lösung mit Dextrose oder Kochsalzlösung).

Abhängig von den pathologischen Folgen einer Vergiftung werden entsprechende Medikamente eingesetzt, um die Funktionen einzelner Organe und Systeme zu unterstützen.

Auch Vitamine sind notwendig: Thiamin (B1) 100 mg täglich und Pyridoxin (B6) – 10-25 mg pro Tag. Die Einnahme dieser Vitamine hilft beim Abbau eines der toxischen Metaboliten – der Glykosylsäure.

Außerhalb der akuten Phase einer Vergiftung können physiotherapeutische Behandlungen, insbesondere mit Hilfe der therapeutischen Hypothermie, sowie hyperbare Sauerstofftherapie eingesetzt werden.

Lesen Sie auch – Methoden zur Anregung der natürlichen Entgiftung.

Prognose

Es ist zu bedenken, dass eine Ethylenglykolvergiftung eine potenziell tödliche Vergiftung darstellt. Eine günstige Prognose hängt maßgeblich von einer frühzeitigen Diagnose und Behandlung ab.

Wird im späteren Stadium der Vergiftung ärztliche Hilfe in Anspruch genommen, kann die Prognose ungünstig sein, insbesondere bei Patienten mit schwerer Azidose. Selbst wenn die Patienten überleben, besteht ein hohes Risiko für chronische neurologische Schäden sowie Nierenschäden, die oft eine dauerhafte Dialyse oder eine Nierentransplantation erforderlich machen.