Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

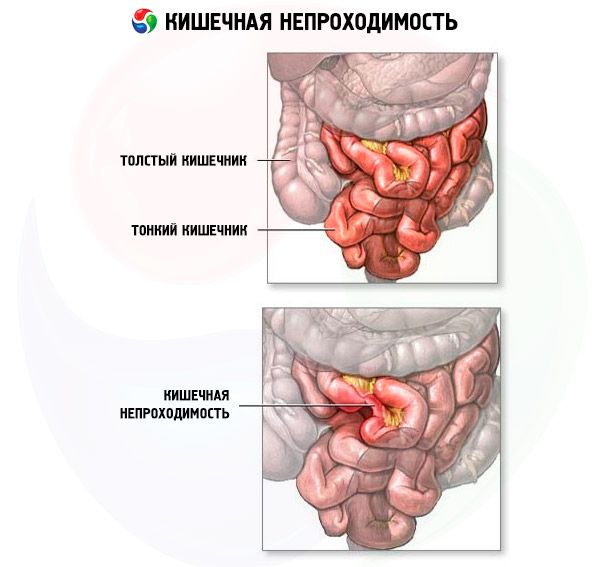

Verstopfung des Darms

Zuletzt überprüft: 12.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Ein Darmverschluss ist eine schwere Erkrankung, bei der der Darminhalt vollständig gestört ist. Symptome eines Darmverschlusses sind spastische Schmerzen, Erbrechen, Blähungen und eine verzögerte Gaspassage. Die Diagnose wird klinisch gestellt und durch Röntgenaufnahmen der Bauchorgane bestätigt. Die Behandlung eines Darmverschlusses besteht aus intensiver Infusionstherapie, nasogastraler Aspiration und in den meisten Fällen eines vollständigen Verschlusses einem chirurgischen Eingriff.

Ursachen Darmverschluss

| Lokalisierung | Gründe |

| Doppelpunkt | Tumoren (meist in der linken Flexur oder im Sigma), Divertikulose (meist im Sigma), Volvulus des Sigmas oder Blinddarms, Koprostase, Morbus Hirschsprung |

| Zwölffingerdarm | |

| Erwachsene | Krebs des Zwölffingerdarms oder des Bauchspeicheldrüsenkopfes |

| Neugeborene | Atresie, Volvulus, Bänder, Pankreasring |

| Jejunum und Ileum | |

| Erwachsene | Hernien, Verwachsungen (häufig), Tumoren, Fremdkörper, Meckel-Divertikel, Morbus Crohn (selten), Spulwurmbefall, Darmvolvulus, Tumorinvagination (selten) |

| Neugeborene | Mekoniumileus, Volvulus oder Malrotation des Darms, Atresie, Intussuszeption |

Pathogenese

Die Hauptursachen für mechanische Obstruktionen sind im Allgemeinen abdominale Verwachsungen, Hernien und Tumoren. Weitere Ursachen sind Divertikulitis, Fremdkörper (einschließlich Gallensteine), Volvulus (Umschlingung des Darms um das Mesenterium), Intussuszeption (Einwachsen eines Darms in den anderen) und Koprostase. Bestimmte Darmbereiche sind unterschiedlich betroffen.

Je nach Entstehungsmechanismus wird der Darmverschluss in zwei Arten unterteilt: dynamisch (spastisch und paralytisch) und mechanisch (obstruktiv – wenn das Darmlumen durch einen Tumor, Stuhl oder Gallensteine blockiert ist, sowie Strangulation, Kompression der Gefäße, Nerven des Darmmesenteriums aufgrund von Strangulation, Volvulus, Knötchenbildung). Bei Adhäsionskrankheiten und Intussuszeption tritt ein Darmverschluss gemischten Typs auf, da sowohl Obstruktion als auch Strangulation auftreten. Nach Grad – vollständig und teilweise.

Bei einem einfachen mechanischen Verschluss tritt ein Verschluss ohne vaskuläre Komponente auf. Flüssigkeit und Nahrung, Verdauungssekrete und Gase stauen sich oberhalb des Verschlusses. Der proximale Darmabschnitt dehnt sich aus, der distale kollabiert. Die sekretorischen und resorptiven Funktionen der Schleimhaut nehmen ab, die Darmwand wird ödematös und verstopft. Die signifikante Ausdehnung des Darms schreitet stetig voran, was zu Peristaltik- und Sekretionsstörungen führt und das Risiko einer Dehydratation und der Entwicklung eines Strangulationsverschlusses erhöht.

Ein Strangulationsileus ist ein Verschluss mit eingeschränkter Durchblutung; er tritt bei bis zu 25 % der Patienten mit Dünndarmverschluss auf. Er ist meist mit Hernie, Volvulus und Intussuszeption assoziiert. Ein Strangulationsileus kann innerhalb von weniger als 6 Stunden zu Infarkt und Gangrän führen. Zunächst ist der venöse Blutfluss beeinträchtigt, gefolgt vom arteriellen Blutfluss, was zu einer raschen Ischämie der Darmwand führt. Der ischämische Darm ödematös und saugt sich mit Blut voll, was zu Gangrän und Perforation führt. Strangulationen sind bei Dickdarmverschluss selten (außer bei Volvulus).

Eine Perforation kann in einem ischämischen Bereich des Darms (typisch für den Dünndarm) oder bei signifikanter Dilatation auftreten. Das Perforationsrisiko ist sehr hoch, wenn der Blinddarmdurchmesser >13 cm beträgt. An der Stelle der Obstruktion kann es zur Perforation eines Tumors oder Divertikels kommen.

Symptome Darmverschluss

Die Symptome sind polymorph, sie hängen von der Art und Höhe der Darmschädigung (je höher, desto heller das Bild und desto schneller der Stadienwechsel) und dem Stadium der Erkrankung ab.

Das Hauptsymptom sind Schmerzen: Kontraktionen, ziemlich scharf, ständig zunehmend, zunächst im Bereich des Darmverschlusses, müssen aber nicht immer lokalisiert sein, dann im gesamten Bauchraum, werden konstant und dumpf und verschwinden in der Endphase praktisch.

Blähungen (Völlegefühl) sind bei der obstruktiven Form stärker ausgeprägt. Obwohl sie bei allen Typen auftreten, bestimmen sie die Asymmetrie des Abdomens bei der Untersuchung: Bei der dynamischen Form des Dickdarms sind die Blähungen gleichmäßig im gesamten Abdomen verteilt, im Dünndarm häufiger in einem Bereich des Abdomens (im oberen Bereich, bei Volvulus im mittleren Bereich, bei Intussuszeption in der rechten Bauchhälfte). Stuhl- und Gasretention zu Beginn der Erkrankung kann insbesondere bei einem hohen Darmverschluss ausbleiben, da Stuhl und Gase die distalen Darmabschnitte verlassen, manchmal sogar von selbst oder bei Einläufen. Im Gegenteil, Erbrechen ist charakteristischer für einen hohen Darmverschluss, es tritt schneller auf und ist intensiver. Das Erbrechen enthält zunächst Mageninhalt vermischt mit Galle, dann tritt Inhalt aus, und schließlich nimmt das Erbrochene einen fäkalen Geruch an. Das Auftreten von anhaltendem Erbrechen, das keine Linderung bringt, ist charakteristischer für die obstruktiven und adhäsiven Formen.

Die Peristaltik hängt von der Form und dem Stadium ab. Bei obstruktiven und gemischten Formen wird zunächst eine Hyperperistaltik beobachtet, die manchmal aus der Ferne hörbar und mit dem Auge sichtbar ist und von verstärkten Schmerzen begleitet wird. Wenn der Prozess im Dünndarm lokalisiert ist, tritt er früh auf, gleichzeitig mit Schmerzen, häufig und kurzzeitig; im Dickdarm verstärkt sich die Peristaltik später, manchmal am zweiten Tag; die Anfälle sind selten, lang oder haben einen wellenförmigen Charakter. Die Peristaltik lässt sich besonders deutlich durch die Auskultation des Abdomens feststellen. Allmählich lässt die Peristaltik nach und verschwindet mit dem Einsetzen der Intoxikation und wird auch durch Auskultation nicht mehr festgestellt. Ein Zeichen für den Übergang vom Neuroreflexstadium zur Intoxikation ist das Auftreten einer trockenen Zunge, manchmal mit einer „lackierten“ leuchtend roten Tönung aufgrund von Dehydration und Chloropenie.

Symptome eines Darmverschlusses treten kurz nach Krankheitsbeginn auf: krampfartige Schmerzen im Nabel- oder Oberbauch, Erbrechen und bei vollständigem Verschluss Blähungen. Bei Patienten mit partiellem Verschluss kann Durchfall auftreten. Starke, anhaltende Schmerzen deuten auf die Entwicklung eines Strangulationssyndroms hin. Liegt keine Strangulation vor, tritt das Schmerzsyndrom bei der Palpation nicht auf. Charakteristisch ist eine hyperaktive, hochfrequente Peristaltik mit Perioden, die mit Krampfanfällen zusammenfallen. Manchmal werden erweiterte Darmschlingen palpiert. Bei der Entwicklung eines Infarkts schmerzt der Bauch, und peristaltische Geräusche sind bei der Auskultation nicht oder stark abgeschwächt zu hören. Die Entwicklung von Schock und Oligurie ist ein ungünstiges Symptom, das auf einen fortgeschrittenen obstruktiven Verschluss oder eine Strangulation hindeutet.

Die Symptome eines Darmverschlusses im Dickdarm sind weniger ausgeprägt und entwickeln sich schleichend als bei einem Dünndarmverschluss. Charakteristisch ist eine allmähliche Verzögerung des Stuhlgangs, die schließlich zu dessen völliger Verzögerung und Blähungen führt. Erbrechen kann auftreten, ist aber untypisch (meist mehrere Stunden nach Auftreten anderer Symptome). Krampfartige Schmerzen im Unterbauch sind reflektorisch und werden durch die Ansammlung von Kot verursacht. Die körperliche Untersuchung zeigt einen charakteristisch aufgeblähten Bauch mit lautem Grollen. Palpation ist schmerzlos, und der Mastdarm ist in der Regel leer. Im Bauchraum lässt sich eine volumetrische Formation ertasten, die dem tumorbedingten Verschlussbereich entspricht. Die Allgemeinsymptome sind mäßig, der Flüssigkeits- und Elektrolytmangel unbedeutend.

Eine Volvulus tritt häufig plötzlich auf. Die Schmerzen sind anhaltend, manchmal kolikartig und wellenförmig.

Wo tut es weh?

Bühnen

In der Dynamik werden drei Stadien unterschieden: neuroreflexiv, manifestiert durch das Syndrom des "akuten Abdomens"; Intoxikation, begleitet von einer Verletzung des Wasser-Elektrolyt-, Säure-Basen-Haushalts, Chloropenie, Mikrozirkulationsstörung aufgrund einer stärkeren Verdickung des Blutes im Pfortadersystem; Bauchfellentzündung.

Formen

Der obstruktive Darmverschluss wird in einen Dünndarmverschluss (einschließlich Zwölffingerdarmverschluss) und einen Dickdarmverschluss unterteilt. Der Verschluss kann teilweise oder vollständig sein. Etwa 85 % der Fälle eines teilweisen Dünndarmverschlusses lassen sich mit konservativen Maßnahmen beheben, während etwa 85 % der Fälle eines vollständigen Dünndarmverschlusses eine Operation erfordern.

Je nach klinischem Verlauf unterscheidet man akute, subakute und chronische Formen.

Diagnose Darmverschluss

Eine obligatorische Röntgenaufnahme des Patienten in liegender und stehender Position ermöglicht in der Regel die Diagnose einer Obstruktion. Allerdings kann nur eine Laparotomie eine Strangulation definitiv diagnostizieren; eine vollständige klinische und Laboruntersuchung (z. B. komplettes Blutbild und biochemische Untersuchungen, einschließlich Laktatwerte) gewährleistet eine rechtzeitige Diagnose.

Bei der Diagnose spielen spezifische Symptome eine große Rolle.

- Matieu-Sklyarov-Symptom - beim Abtasten wird bei leichtem Schütteln der Bauchdecke ein Geräusch festgestellt, ein Flüssigkeitsspritzer sammelt sich in einer gedehnten Darmschlinge an - charakteristisch für einen obstruktiven Darmverschluss.

- Das Shiman-Dans-Symptom ist charakteristisch für eine Ileozökalintussuszeption: Bei der Palpation wird die rechte Fossa iliaca leer.

- Chugaevs Symptom - beim Liegen auf dem Rücken mit an den Bauch gezogenen Beinen erscheint ein tiefer Querstreifen auf dem Bauch - charakteristisch für die Strangulationsform.

- Schlangensymptom - Beim Abtasten des Bauches wird im Anfangsstadium obstruktiver und gemischter Formen ein starker Anstieg der Peristaltik festgestellt.

- Bei der Auskultation des Bauches mit gleichzeitiger Perkussion können folgende Symptome festgestellt werden: Kivul-Symptom (metallisches Geräusch), Spasokukotsky-Symptom (das Geräusch eines fallenden Tropfens), Wils-Symptom (das Geräusch einer platzenden Blase).

Bei der Untersuchung des Rektums, die bei allen abdominalen Erkrankungen obligatorisch ist, können ein Tumor, Flüssigkeit im Becken, das Obukhov-Krankenhaus-Symptom (erweiterte Rektumampulle, klaffender Anus – typisch für die obstruktive oder Strangulationsform) und das Gold-Symptom (Palpation einer aufgeblähten Dünndarmschlinge) festgestellt werden. Bei Einläufen kann das Zege-Manteuffel-Symptom festgestellt werden – bei einem Darmverschluss des Sigmas dürfen nicht mehr als 500 ml Wasser in das Rektum eingeführt werden; das Babuk-Symptom ist typisch für eine Intussuszeption – beim primären Einlauf befindet sich kein Blut im Spülwasser, nach fünfminütiger Palpation des Abdomens mit einem wiederholten Siphon-Einlauf sieht das Spülwasser wie „Fleischbrei“ aus.

Bei Verdacht auf Darmverschluss muss der Zustand aller Bruchöffnungen überprüft werden, um eine Strangulation auszuschließen. Die zweite obligatorische Untersuchung, noch vor Einläufen, ist eine allgemeine Röntgenaufnahme der Bauchhöhle. Pathognomonisch für einen Darmverschluss sind: Kloiber-Schalen, Bögen, Querstreifen des mit Gasen gefüllten Dünndarms (besser erkennbar in liegender Position in Form des Casey-Symptoms – einer Art kreisförmiger Rippen, die einem „Heringsskelett“ ähneln). In unklaren Fällen wird eine Kontrastmittel-Röntgenuntersuchung des Darms durchgeführt (der Patient erhält 100 ml Bariumsuspension), wobei alle 2 Stunden die Passage des Kontrastmittels wiederholt wird. Anzeichen sind: eine Verzögerung des Kontrastmittelflusses im Magen oder Dünndarm von mehr als 4 Stunden. Bei unvollständigem Darmverschluss wird die Passage des Kontrastmittels überwacht, bis es in das Depot oberhalb der Verschlussstelle entfernt wird – dies kann manchmal bis zu zwei Tage dauern. Bei einem Darmverschluss des Dickdarms ist eine Koloskopie ratsam. Liegt ein dynamischer Darmverschluss vor, ist die Ursache für den Krampf oder die Parese zu ermitteln: Blinddarmentzündung, Pankreatitis, Mesenteritis, Thrombose oder Embolie der Mesenterialgefäße und andere akute abdominale Erkrankungen.

Im Röntgenbild sind leiterartig aufgetriebene Dünndarmschlingen charakteristisch für einen Dünndarmverschluss; dieses Muster kann aber auch bei einem Verschluss des rechten Dickdarms sichtbar sein. Horizontale Flüssigkeitsspiegel in den Darmschlingen können bei aufrechter Patientenposition sichtbar sein. Ähnliche, aber weniger ausgeprägte Röntgenbefunde können bei paralytischem Ileus ( Darmparese ohne Verschluss) auftreten; die Differentialdiagnose eines Darmverschlusses kann schwierig sein. Aufgetriebene Darmschlingen und Flüssigkeitsspiegel können bei einem Verschluss im oberen Jejunum oder einem Verschluss durch Strangulation (wie er bei Volvulus auftreten kann) fehlen. Ein Darminfarkt kann im Röntgenbild eine raumfordernde Läsion erzeugen. Gas in der Darmwand (Pneumatose der Darmwand) weist auf eine Gangrän hin.

Bei einem Dickdarmverschluss zeigt die Röntgenaufnahme des Abdomens eine Erweiterung des Dickdarms proximal des Verschlusses. Bei einer Zäkumvolvulus kann eine große Gasblase im mittleren Bauchraum oder im linken oberen Quadranten sichtbar sein. Bei einer Zäkum- und Sigmavolvulus kann ein Röntgenkontrastmitteleinlauf den verzerrten Verschluss als „Vogelschnabel“-Verdrehung sichtbar machen; dieses Verfahren kann manchmal den Sigmavolvulus tatsächlich beheben. Ist ein Kontrastmitteleinlauf nicht möglich, kann eine Koloskopie zur Dekompression des Sigmavolvulus eingesetzt werden, dieses Verfahren ist jedoch bei einer Zäkumvolvulus selten wirksam.

Was muss untersucht werden?

Wie zu prüfen?

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Darmverschluss

Patienten mit Verdacht auf Darmverschluss sollten stationär behandelt werden. Die Behandlung des Darmverschlusses sollte parallel zur Diagnostik erfolgen. Ein Chirurg sollte stets in diesen Prozess einbezogen werden.

Eine metabolische Therapie ist obligatorisch und verläuft bei Dünn- und Dickdarmobstruktion ähnlich: Magensonde, intravenöse Flüssigkeitsgabe (0,9%ige Kochsalzlösung oder Ringer-Laktat-Lösung zur Wiederherstellung des intravaskulären Volumens) und Blasenkatheterisierung zur Überwachung der Urinausscheidung. Die Elektrolyttherapie sollte sich an Laborwerten orientieren, obwohl Serumnatrium- und -kaliumwerte bei wiederholtem Erbrechen wahrscheinlich niedrig sind. Bei Verdacht auf Darmischämie oder Infarkt sollten Antibiotika verabreicht werden (z. B. ein Cephalosporin der dritten Generation wie Cefotetan 2 g i.v.).

Spezifische Ereignisse

Bei einem Duodenalverschluss bei Erwachsenen wird eine Resektion durchgeführt oder, wenn der betroffene Bereich nicht entfernt werden kann, eine palliative Gastrojejunostomie.

Bei einem kompletten Dünndarmverschluss ist eine frühzeitige Laparotomie vorzuziehen. Bei Dehydratation und Oligurie kann die Operation jedoch um zwei bis drei Stunden verschoben werden, um den Flüssigkeits-Elektrolyt-Haushalt und die Diurese zu korrigieren. Spezifische Darmläsionen sollten entfernt werden.

War die Ursache der Obstruktion ein Gallenstein, kann gleichzeitig oder später eine Cholezystektomie durchgeführt werden. Um einer erneuten Obstruktion vorzubeugen, sollten chirurgische Maßnahmen durchgeführt werden, darunter Hernienoperation, Fremdkörperentfernung und die Entfernung von Verwachsungen. Bei manchen Patienten mit Anzeichen einer frühen postoperativen Obstruktion oder einer erneuten Obstruktion durch Verwachsungen kann bei fehlenden abdominalen Symptomen anstelle einer Operation eine einfache Intubation des Darms mit einem langen Darmschlauch durchgeführt werden (viele halten die nasogastrale Intubation für den Standard und am effektivsten).

Disseminierter Bauchkrebs mit Verschluss des Dünndarms ist die häufigste Todesursache bei erwachsenen Patienten mit gastrointestinalen Malignomen. Bypass-Anastomosen sowie chirurgische oder endoskopische Stentimplantationen können kurzfristige Besserung bringen.

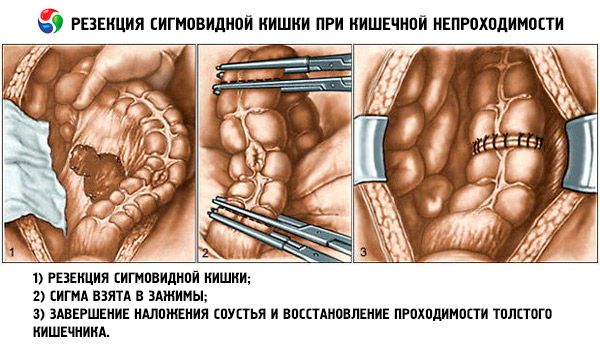

Obstruktive Kolonkarzinome werden meist mit einer sofortigen Resektion und primären Anastomose behandelt. Weitere Optionen sind die Entlastungsileostomie und die distale Anastomose. Gelegentlich ist eine Entlastungskolostomie mit verzögerter Resektion erforderlich.

Liegt der Verschluss infolge einer Divertikulose vor, kommt es häufig zu einer Perforation. Die Entfernung des betroffenen Bereichs kann schwierig sein, ist aber bei Perforation und allgemeiner Peritonitis indiziert. Es werden eine Darmresektion und eine Kolostomie ohne Anastomose durchgeführt.

Koprostase tritt meist im Rektum auf und kann durch digitale Untersuchung und Einläufe behoben werden. Die Bildung von ein- oder mehrkomponentigen Stuhlsteinen (z. B. durch Barium oder Antazida), die eine vollständige Obstruktion verursachen (meist im Sigma), erfordert jedoch eine Laparotomie.

Die Behandlung einer Zäkumvolvulus besteht in der Resektion des betroffenen Abschnitts und der Anastomose oder der Fixierung des Zäkums in seiner normalen Position mittels Zäkostomie bei geschwächten Patienten. Bei einer Sigmavolvulus kann die Schlinge oft durch ein Endoskop oder einen langen Rektaltubus entlastet werden, sodass Resektion und Anastomose über mehrere Tage hinausgezögert werden können. Ohne Resektion kommt es fast zwangsläufig zu einem erneuten Darmverschluss.

Medikamente

[

[