Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Uroflowmetrie

Zuletzt überprüft: 07.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Die Uroflowmetrie ist ein nichtinvasiver Screeningtest zur Erkennung möglicher Funktionsstörungen der unteren Harnwege. Dabei werden die Harnflussparameter gemessen.

Die Funktion der unteren Harnwege besteht in der Ansammlung und Ableitung des Urins. Die Blase sammelt passiv Urin an, woraufhin es zum Urinieren kommt, verbunden mit einer reflexartigen Entspannung des Schließmuskels und einer Kontraktion des Detrusors (das Urinieren ist das Hauptereignis des entsprechenden Reflexes).

Indikationen für das Verfahren

Heute wird die Uroflowmetrie aktiv bei einer Vielzahl urologischer Erkrankungen eingesetzt:

- Prostataadenom,

- Prostatakrebs,

- chronische Prostatitis,

- Harnröhrenstriktur bei Männern,

- chronische Blasenentzündung und Symptome einer Harnfunktionsstörung bei Frauen,

- vesikoureteraler Reflux,

- Infektionen der unteren Harnwege,

- Enuresis bei Kindern,

- neurogene Dysfunktion der Miktion (NMD),

- Harninkontinenz bei allen Patientenkategorien.

Methodik zur Durchführung der Uroflowmetrie

Das Prinzip der Uroflowmetrie besteht darin, die volumetrische Geschwindigkeit des Urinflusses beim Wasserlassen zu erfassen. Zur Messung der Urinparameter werden meist Gewichtssensoren verwendet, seltener Rotations- oder elektronische Sensoren. Der Sensor ist auf einer stabilen Plattform installiert. Das Gerät ist außerdem mit einem elektronischen Aufzeichnungsgerät mit Mikroprozessor ausgestattet. Die neuesten Modelle von Uroflowmetern können Daten über WLAN oder Bluetooth an einen PC oder Taschencomputer übertragen. Das Gerät muss regelmäßig kalibriert werden (üblicherweise mit einem speziellen Gerät).

Der Patient kommt zur Untersuchung mit einer durchschnittlichen Blasenfüllung, was einem normalen Harndrang mittlerer Intensität entspricht (Urinvolumen 150–500 ml). Dem Patienten werden zunächst Bedeutung und Methode der Untersuchung erklärt. Das Wasserlassen sollte möglichst natürlich und frei erfolgen, ohne zusätzliche Anstrengung. Männer werden gebeten, im Stehen zu urinieren, Frauen im Sitzen (wofür ein spezieller Stuhl über dem Gerät installiert ist). Nach Abschluss der Untersuchung wird das Restharnvolumen mittels Ultraschall oder Katheterisierung bestimmt. Die bequemste Methode zur Messung des Restharns ist die Verwendung eines speziellen tragbaren standardisierten Ultraschallgeräts.

Dekodierung der Ergebnisse

Zur Interpretation der Studie werden folgende Parameter herangezogen:

- maximale Urinierrate – Qmax (ml/s);

- durchschnittliche Urinierrate – Qcp (ml/s);

- Zeit bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit (s);

- Urinierzeit (s);

- Laufzeit (s):

- ausgeschiedenes Urinvolumen oder Urinvolumen (ml);

- Restharnvolumen (ml).

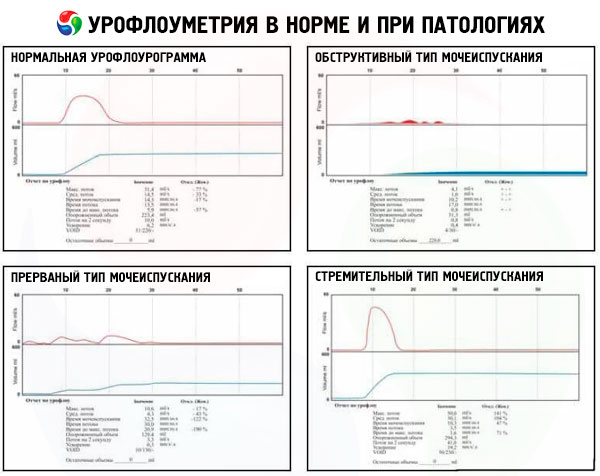

Ein wichtiger Schritt bei der Beurteilung der Studienergebnisse ist die Analyse des Urinausstoßdiagramms (Urinkurve) und der digitalen Informationen. Die normale Kurve hat eine Glockenform. Bei einer Harnröhrenstriktur hat die Kurve die Form eines „Plateaus“. Die Uroflowmetriekurve bei Obstruktion oder Schwäche des Detrusors ist durch eine Abnahme der maximalen Urinflussrate gekennzeichnet. Eine Kurve mit einem schnellen Anstieg auf Qmax, weniger als 1 s nach Beginn des Urinierens („schnelles Urinieren“), ist typisch für eine überaktive Blase (OAB). Es ist charakteristisch, dass beim einphasigen Urinieren die Urinierzeit gleich der Urinflusszeit ist und beim Urinieren in mehreren Phasen die Urinierzeit länger ist als die Urinflusszeit.

Der wichtigste digitale Indikator der Uroflowmetrie ist Qmax. Qmax-Werte über 15 ml/s gelten in der Regel als normal. Die Uroflowmetrie wird bei einem Urinvolumen von 150 bis 450 ml durchgeführt. Bei Erwachsenen mit einem Volumen von weniger als 150 ml und mehr als 500 ml sind die Ergebnisse der Untersuchung nicht aussagekräftig.

Die untere Normgrenze für die maximale Harnflussrate in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht (nach Abrams P., 2003)

Alter, Jahre |

Minimale Urinausscheidung, ml |

Männer, ml/s |

Frauen, ml/s |

4-7 |

100 |

10 |

10 |

8-13 |

100 |

12 |

15 |

14-45 |

200 |

18 |

21 |

46-65 |

200 |

12 |

15 |

66-80 |

200 |

9 |

10 |

Es wurde festgestellt, dass die maximale Urinflussrate vom Geschlecht, Alter, Urinvolumen und den Untersuchungsbedingungen des Patienten abhängt. Bereits 1984 wies Abrams die Existenz einer nichtlinearen Beziehung zwischen dem ausgeschiedenen Urinvolumen und Q nach.

Es gibt weitere Faktoren, die die Harnfrequenz beeinflussen: Bauchdruck und physiologische Verzögerung aufgrund von Angstzuständen und Unbehagen des Patienten, verursacht durch das Bedürfnis, zwischen den Testgeräten in Anwesenheit von medizinischem Personal zu urinieren. In dieser Situation provoziert die willkürliche Bauchspannung zur Erleichterung des Wasserlassens das Auftreten von abnormal hohen Qmax Spitzen vor dem Hintergrund einer charakteristischen intermittierenden Kurve. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, zur Gewinnung zuverlässigerer Daten mindestens zweimal eine Uroflowmetrie unter Bedingungen funktioneller Blasenfüllung (bei Erwachsenen 150–350 ml) durchzuführen, wenn ein natürlicher Harndrang auftritt. In einer Reihe von klinischen Beobachtungen kann eine uroflowmetrische Überwachung über einen längeren Zeitraum empfohlen werden, um ein klares Bild zu erhalten.

Eines der häufigsten klinischen Probleme, bei denen die Uroflowmetrie eingesetzt wird, ist die Diagnose einer infravesikalen Obstruktion (IVO) bei älteren Männern. Die Arbeiten von Abrams und Grifith zeigten die Abhängigkeit des Vorhandenseins einer infravesikalen Obstruktion vom Qmax- Index.

Es ist zu beachten, dass die Spezifität der Uroflowmetrie zur Feststellung einer infravesikalen Obstruktion gering ist (insbesondere bei Qmax-Werten im Bereich von 10–15 ml/s), da bei einigen älteren Männern Symptome einer gestörten Harnausscheidung auf eine Detrusorschwäche oder eine neurogene Dysfunktion zurückzuführen sein können.

Um die Ergebnisse der Uroflowmetrie zu verschiedenen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Urinmengen oder bei Patienten unterschiedlichen Alters zu vergleichen, werden spezielle Nomogramme verwendet. Die gängigsten davon sind: Siroki (1979) – für Männer, Liverpool (1989) – für Männer und Frauen. Derzeit werden modifizierte Nomogramme angeboten, die an Geschlecht und Altersgruppe angepasst sind.

Um den Informationsgehalt zu erhöhen, sollte die Uroflowmetrie-Beurteilung nicht nur anhand des Qmax-Wertes, sondern unter Berücksichtigung aller Indikatoren durchgeführt werden. Als Ergebnis der Uroflowmetrie wird eine Schlussfolgerung darüber gezogen, welche Art des Wasserlassens bei einem bestimmten Patienten beobachtet wird:

- obstruktiv;

- nicht obstruktiv;

- mehrdeutig;

- "schnell";

- intermittierend.

Obwohl die Uroflowmetrie lediglich eine Screeninguntersuchung ist, liefert sie dem Facharzt äußerst wichtige objektive Informationen über die Art der Harnwegserkrankungen. Sie ermöglicht es, in einer Reihe von Beobachtungen eine Differentialdiagnostik verschiedener Erkrankungen durchzuführen und Patientengruppen für weitere urodynamische Untersuchungen zu identifizieren. Anders ausgedrückt: Die Uroflowmetrie ist ein objektiver Indikator für Harnwegserkrankungen und gibt oft den weiteren diagnostischen Weg vor. Mittlerweile ist die Uroflowmetrie eine obligatorische Untersuchungsmethode in den Behandlungsprotokollen der meisten Erkrankungen der unteren Harnwege bei Erwachsenen und Kindern. Daher ist das Vorhandensein von Uroflowmetrie-Geräten in allen Praxen und Abteilungen mit urologischer Rezeption erforderlich.

Was muss untersucht werden?

Welche Tests werden benötigt?

[

[