Cholangitis - Entzündung der Gallenwege (cholangioles - Niederlage kleinen Gallengänge; Cholangitis oder angiocholitis - vereiteln die größeren intra- und extrahepatischen Gallengänge; Choledochitis - Choledochus Verletzung; papillitis - Vater Bereich Zitzen Läsion). In der Regel tritt es vor dem Hintergrund von beeinträchtigten Gallengängen auf. Entzündung zu provozieren kann eine Infektion der Galle sein. Häufig tritt Pathologie zusammen mit den Gallengangzysten sowie Gallengangskrebs auf. Es gibt eine Krankheit auf dem Hintergrund des Eintritts von Erregern bakterieller Infektion in den Gallengängen.

ICD-10-Code

Diese Krankheit gehört zum Zyklus - andere Gallengangserkrankungen (K83). In diesem Fall sind jedoch die Zustände, die sich auf die Gallenblase beziehen (K81-K82), der Blasengang (K81-K82) Postcholezystektomie-Syndrom (K91.5) ausgeschlossen.

K83.0 Cholangitis. Cholangitis: aufsteigend, primär, rezidivierend, sklerosierend, sekundär, stenosierend und eitrig. Vollständig ausgeschlossen: Cholangischer Leberabszess (K75.0) Cholangitis mit Choledocholithiasis (K80.3-K80.4) chronische nicht-venöse destruktive Cholangitis (K74.3).

K83.1 Blockade des Gallengangs. Okklusion, Stenose des Gallengangs ohne Steine, Verengung. Völlig ausgeschlossen: mit Cholelithiasis (K80).

K83.2 Perforation des Gallengangs. Der Bruch des Gallengangs. K83.3 Fistel des Gallengangs. Choledochoduodenale Fistel. K83.4 Spasmus von Oddi. K83.5 Die Gallenzyste. K83.8 Andere spezifizierte Erkrankungen der Gallenwege. Spikes, Atrophie, Hypertrophie des Gallengangs, Ulkus. K83.9 Die Gallenwege sind nicht erweitert.

Ursachen von Cholangitis

Die Hauptursache für diese Krankheit ist das Vorhandensein von Konkrementen in den Gallengängen. Eine besondere Rolle spielt außerdem der ätiologische Faktor, der Iatrogenie, Parasitenbefall, Fremdkörper, Choledochuszysten und die Caroli-Krankheit umfasst.

Bis heute ist die Möglichkeit einer parasitären Cholangitis aufgrund der Penetration von Fascioliasis, Clonorchose und Askariasis nicht vollständig ausgeschlossen. Eine wichtige Bedingung für das Auftreten der Krankheit ist die Stagnation der Galle sowie das Vorhandensein einer Infektion. Es gibt mehrere Gründe, die den Abfluss von Galle verhindern. Obturation kann von einem primären pathologischen Prozess resultieren. Er ist es, der die Entwicklung der Gallenhypertension provoziert, was zu einer Veränderung der physiko-chemischen Eigenschaften der Galle führt.

Eine häufige Ursache ist das Vorhandensein von gutartigen Pankreas-Strukturen, der Morbus Caroli, Dyskinesie Sphinkter. Um zu der Krankheit zu führen, kann der Inhalt des Dünndarms in die Gallenwege sowie Komplikationen, die sich aus rekonstruktiven Operationen an den Gallengängen ergeben, geworfen werden. Es gibt verschiedene Arten, wie die Infektion in die Gallengänge gelangt. Oft geschieht alles hämatogen oder lymphogen. Krankheitserreger können zu Mikroorganismen der Darmmikroflora werden, die in Assoziationen vorkommen. Meistens ist die Krankheit bakterieller Natur. Er kann durch Vertreter der Enterobakterienfamilie, grampositive Mikroorganismen, nicht sporenbildende Anaerobier hervorgerufen werden.

Pathogenese

Die hauptsächliche ursächliche Krankheit ist ihre Kombination mit einer Verletzung des Abflusses von Galle. In seiner reinen Form ist es nicht so häufig, im Grunde ist es mit Cholezystitis oder Hepatitis kombiniert. Grundsätzlich wird das Problem durch eine bakterielle Infektion verursacht. Es kann die Gallenwege durch den Darm oder zusammen mit dem Blutstrom penetrieren. Meistens ist das Pathogen E. Coli. Sehr selten sind Enterokokken, Staphylokokken und anaerobe Infektionen.

Der Mechanismus der Entwicklung liegt in der Stagnation der Galle. Dies wird beobachtet, wenn der Stein verstopft ist. Provozieren das Phänomen ist in der Lage, eine Zyste des Gallengangs, ein Geschwür, endoskopische Manipulationen an der gemeinsamen Gallengang. Im Allgemeinen sind alle Probleme mit dem Abfluss von Galle verbunden. Daher können rechtzeitige Probleme beseitigt werden, kann das Risiko der Krankheit verringern. Von Natur aus ist die Entzündung der Krankheit in mehrere Arten unterteilt. So kann Cholangitis katarrhalisch, eitrig und diphtherisch sein.

Symptome von Cholangitis

Eine akute Form der Krankheit kann vor dem Hintergrund einer Komplikation mit totaler Obstruktion der Gallenblase auftreten. Sehr selten passiert alles als Komplikation von Choledoch. Das klinische Bild der Manifestation umfasst Unwohlsein, Gelbsucht, Schmerzsyndrom im Schulterblatt, Unterarm. All dies kann zu Fieber, Übelkeit, Erbrechen führen. Die Person wird durch Verwirrung beunruhigt, dort ist arterielle Hypotension. Thrombozytopenie wird bei Patienten beobachtet. Es ist eine Manifestation der intravaskulären Koagulopathie.

Die akute Form der Krankheit hat eine leicht unterschiedliche Symptomatik. Genauer gesagt, es hat eine akutere Strömung. In den meisten Fällen sind Menschen durch dyspeptische Störungen gestört, die ohne Fieber und Gelbsucht auftreten. Das Schmerzsyndrom fehlt. In den Intervallen zwischen den Exazerbationen fehlt die Symptomatik vollständig. Wenn auch die Leber betroffen ist, so werden zu allen Zeichen diejenigen hinzugefügt, die der Parenchym-Gelbsucht entsprechen.

Manchmal kann die Krankheit wie eine Sepsis beginnen. Also, eine Person wird durch eine Kälte und Fieber zwischen einander chronifiziert. Schwere Form wird von septischem Schock und Nierenversagen begleitet. Die Häufigkeit von Fieber hängt von dem Erreger ab, der die Krankheit ausgelöst hat. Extrem schwierig, Pneumokokken-Cholangitis zu bestehen. Sobald die Gallenhypertension reduziert ist, verschwindet die Symptomatik. Während der Exazerbation kann die Leber in den Umfängen zunehmen.

Im chronischen Verlauf ist alles von stumpfen Schmerzen, Druckgefühl, Juckreiz, leichter Gelbsucht der Schleimhäute begleitet. Zeigt sich oft unmotiviert Subfebrile. Bei älteren Menschen besteht ein ausgeprägtes asthenisches Syndrom. Es ist gekennzeichnet durch Fieber und Schmerzen.

Erste Anzeichen

Viel hängt davon ab, welche Form der Krankheit eine Person hat. So ist chronische Cholangitis durch asymptomatische Strömung gekennzeichnet, die von einer akuten Form begleitet wird, aber nur gelegentlich. Dieser Zustand ist durch Fieber, starke krampfartige Schmerzen in Bauch und Brust gekennzeichnet. Besonders manifestiert sich Schwäche, Übelkeit, Erbrechen und ein starker Blutdruckabfall. Für diese Symptome ist es möglich zu diagnostizieren.

Die chronische Cholangitis hat nicht die ersten Symptome, da sie praktisch asymptomatisch ist. Dies ist die Hauptgefahr. Die Krankheit kann zu einem Nierenkoma führen. Bei Beschwerden oder Problemen mit der Entwicklung einer Cholangitis lohnt es sich daher, bei einer medizinischen Einrichtung Hilfe zu suchen. Die chronische Form ist durch das Auftreten eines Schmerzsyndroms unterschiedlicher Intensität gekennzeichnet. Eine Person fühlt sich müde, es wird von Hautjucken gepeitscht, sowie Fieber. Oft gibt es Rötungen der Handflächen. Die Endphalangen der Finger können sich verdicken.

Die Triade ist Sharko mit Cholangitis

Die akute Form der Krankheit ist durch die Anwesenheit einer Triade von Sharko gekennzeichnet. Es besteht aus drei Hauptsymptomen. In der Regel handelt es sich um Schmerzen im oberen rechten Quadranten des Abdomens, Fieber und Gelbsucht. Das Vorhandensein der letzten beiden Symptome zu bestimmen ist sehr einfach. Um dies zu tun, genügt es, die Leber zu untersuchen, sie ist deutlich vergrößert und dies ist beim Abtasten bemerkbar.

Es gibt auch ein Murphy-Symptom. Es ist durch das Vorhandensein von Punktempfindlichkeit in der Gallenblase gekennzeichnet. Um es einfach beim Ausführen einer Abtastung zu definieren. Es besteht eine Empfindlichkeit im rechten Hypochondrium. Normalerweise breitet es sich über die gesamte Breite der Leber aus. Leberschwellung kann einen unterschiedlichen Schweregrad haben. Daher ist das Vorhandensein dieses Symptoms leicht zu bestimmen. Wenn wir die klinischen Manifestationen richtig beurteilen, wird die Behandlung nicht nur korrekt, sondern auch effektiv sein.

Daher werden Patienten mit Cholezystitis oder Gallenkolik zum Ultraschall geschickt. Dies bestätigt oder leugnet die Existenz des Problems. Wenn die Pathologie nicht rechtzeitig erkannt wird, kann sie aktiv voranschreiten. Dies fügt ein paar mehr Symptome hinzu, nämlich Verwirrung und septischen Schock. Diese Zeichen können zusammen mit der Charcot-Triade zum Tod führen. Entscheidungen über Krankenhausaufenthalt und Behandlung sollten in einer Stunde getroffen werden.

Sklerosierende Cholangitis

Die primär sklerosierende Cholangitis (PSC) ist eine Erkrankung, bei der die Produktion von Antikörpern gegen die Gallenwege charakteristisch ist. All dies wird von einer Verletzung des Abflusses von Galle begleitet. Die Ursachen für diese Form der Krankheit sind unbekannt. Es wird vermutet, dass das Problem mit dem Vorhandensein eines Infektionserregers zusammenhängt, was bei Menschen mit genetischer Veranlagung ein provozierender Faktor ist.

Männer sind diesem Phänomen viel häufiger ausgesetzt als Frauen. Die Pathologie entwickelt sich im Alter von 25-45 Jahren. In manchen Fällen passiert dies bei kleinen Kindern. Fast 70% der Cholangitis wird von Colitis ulcerosa begleitet. Es kann mit Diabetes sowie Thyreoiditis kombiniert werden.

Die Krankheit zeigt sich nicht hell. Die Symptomatologie ist einfach, sie besteht darin, biochemische Parameter zu verändern. Meistens begleitet von einem Mangel an Zeichen. Zu Beginn der Krankheit beginnt eine Person scharf zu verlieren, er hat juckende Haut, Schmerzen im rechten Hypochondrium und Gelbsucht. Wenn sich die Symptome manifestieren, hat der Prozess einen schwierigen Verlauf. Fieber ist nicht spezifisch.

Die Diagnose der Krankheit besteht in der Untersuchung von Serum. Der Zustand ist durch einen Anstieg der alkalischen Phosphatase sowie Bilirubin, γ-Globulinspiegel, IgM gekennzeichnet. Während der Ultraschalluntersuchung wird eine Verdickung der Wände der Gallengänge beobachtet. Die Krankheit ist gekennzeichnet durch die Entwicklung von Leberschäden, die von Zirrhose und hepatisch-zellulärer Insuffizienz begleitet werden.

Akute Cholangitis

Der akute Verlauf der Krankheit ist durch Schüttelfrost sowie Fieber gekennzeichnet. Schüttelfrost, das Auftreten von Bitterkeit im Mund und Erbrechen nicht ausschließen. Oft gibt es Schmerzen im rechten Hypochondrium. Manchmal ist das Schmerzsyndrom zu intensiv. Die Leber kann größer werden, begleitet von Gelbsucht und Hautjucken.

Manchmal gibt es Fieber, schmerzende Schmerzen im rechten Hypochondrium. Es gibt Schwäche, Müdigkeit. Der Mensch wird schnell müde, er zittert. Leber und Milz sind von beträchtlicher Größe. Die Krankheit kann eine Komplikation tragen. Sie sind durch die Anwesenheit von Eiterung, Nekrose gekennzeichnet.

Die Krankheit führt oft zu einer Sklerose der Gallenwege. All dies fließt mit der Zeit zur Entwicklung von Hepatitis. Das Ergebnis der Situation ist Leberzirrhose. Die Diagnose wird entsprechend den Symptomen gestellt. Mit Abtasten wird die Leber deutlich vergrößert. Zur Bestätigung der Diagnose werden eine Reihe von Röntgen- und Laboruntersuchungen durchgeführt. In der Anamnese - eine Erkrankung der Gallenblase.

Chronische Cholangitis

Diese Krankheit ist durch Schüttelfrost gekennzeichnet, die mit Fieber einhergehen oder sich mit diesem abwechseln. Die Person wird durch starkes Schwitzen, Bitterkeit im Mund sowie Erbrechen und Schmerzsyndrom im rechten Hypochondrium gequält. Die Leber kann signifikant zunehmen. Oft gibt es Gelbsucht, sowie Hautjucken. Im Blut gibt es einen erhöhten Spiegel von Leukozyten.

Die chronische Form der Erkrankung tritt vor dem Hintergrund der zuvor bestehenden akuten Phase auf. Das klinische Bild ist ähnlich. Eine Person leidet an einer hohen subfebrilen Temperatur sowie Gelbfärbung. Schmerzen im rechten Hypochondrium. Das Opfer wird schnell müde, er hat Schwäche, starken Gewichtsverlust. Leber und Milz sind vergrößert.

Chronische Form kann zu einer Reihe von Komplikationen führen. Es kann eiternde, Hepatitis und sogar Leberzirrhose sein. Daher ist es unmöglich, diese Krankheit zu tolerieren, insbesondere ihr Fortschreiten. Bei der Palpation ist ein starker Anstieg der Leber zu spüren. Es ist wichtig, die Krankheit rechtzeitig zu diagnostizieren und mit der Behandlung zu beginnen.

Bakterielle Cholangitis

Meist erscheint die klassische Form selbst, nämlich die Triade Charcot. Die Person durchbohrt mit Schmerzen, begleitet von Gelbsucht und Fieber. Schmerzempfindungen sind hauptsächlich in der epigastrischen Region lokalisiert. Am häufigsten klagen Patienten über starke oder kolikartige Schmerzen. In seltenen Fällen wird Unbehagen empfunden.

Diese Pathologie ist durch einen Temperaturanstieg von bis zu 39 Grad gekennzeichnet. Manchmal ist es viel höher. Darüber hinaus gibt es Kopfschmerzen, Schüttelfrost. Während der Untersuchung bemerkt der Arzt eine vergrößerte Leber sowie Schmerzen in der rechten Seite. Praktisch wird in allen Fällen eine Leukozytose beobachtet.

Die Diagnose wird durch Bestehen von Labortests durchgeführt. Instrumentelle Forschung wird aktiv durchgeführt. Normalerweise reicht es, Blut zu spenden. Darüber hinaus können Sie ein Koprogramm und Urinanalyse, aber nach der Zustimmung des Arztes übergeben. Es gibt Ultraschall, EKG und CT. Es ist wichtig, das Problem rechtzeitig zu diagnostizieren und mit der Behandlung zu beginnen.

Giardiasis Cholangitis

Diese Krankheit verursacht gewöhnliche Lamblien. Es gibt eine Pathologie bei Erwachsenen und Kindern. Übertragen hauptsächlich durch ungewaschene Hände, durch Eindringen in den Mund. Bakterien leben im Zwölffingerdarm, sowie im oberen Darm. Manchmal treten sie in der Gallenblase auf.

Bestimmen Sie das Vorhandensein des Problems ist nicht so einfach, weil es eng mit anderen Erkrankungen des Darms sowie Gallenwege verbunden ist. Die Diagnose der Pathologie ist nur möglich, wenn die einfachste lamblia gefunden wird. Trotzdem wird immer noch eine Symptomatologie beobachtet. Also, eine Person durchdringt den Schmerz im rechten Hypochondrium, Übelkeit, Schwindel, sowie Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt. Sodbrennen, Durchfall oder Verstopfung können auftreten. Manchmal gibt es einen Anstieg der Temperatur sowie Schmerzsyndrome in der Leber. Das Problem kann nur durch das Beobachten von speziellen Lebensmitteln gelöst werden. Beobachtung mit einem Gastroenterologen ist obligatorisch.

Eitrige Cholangitis

Klinisch manifestiert sich diese Pathologie in Form von Fieber und Gelbsucht. Eine Person kann ein verwirrtes Bewusstsein sowie eine arterielle Hypotonie haben. Im Laufe der Zeit kann sich Nierenversagen als Folge davon - Thrombozytopenie - entwickeln. Der Zustand sollte durch medizinische Intervention beseitigt werden.

Diagnostizieren Sie alles mithilfe von Laboruntersuchungen. Üblicherweise werden Menschen zu einer Blutkultur geschickt, die Anzahl der Leukozyten. Berücksichtigen Sie Indikatoren für die Funktionalität der Nieren. Es gibt einen Ultraschall. Auch bei negativen Ergebnissen wird eine endoskopische Cholangiographie empfohlen.

Die Behandlung besteht in der Verwendung von Breitspektrum-Antibiotika. Detaillierte Informationen über Medikamente dieser Art werden im Folgenden bereitgestellt. Beseitigen Sie das Problem ist nicht so schwierig, aber die Arbeit ist mühsam. Daher ist es ratsam, bei Auftreten des ersten Symptoms Hilfe von einem Arzt zu suchen. Komplexe Beseitigung des Problems wird dazu beitragen, die Krankheit ein für allemal zu entfernen.

Cholangitis nach Entfernung der Gallenblase

Aus der Leber muss die Gallenflüssigkeit in die Gallenblase gelangen. Hier sammelt es sich an und erreicht eine bestimmte Konzentration. Sobald die Nahrung in den Körper gelangt, wird die konzentrierte Galle in den Zwölffingerdarm geschickt und nimmt dann an der Verdauung und Assimilation von Fetten teil.

Wenn eine Operation durchgeführt wird, um die Gallenblase zu entfernen, beginnt die Galle direkt in den Zwölffingerdarm. Es kommt direkt aus der Leber. Aber Galle ist weniger konzentriert, sie ist einfach nicht in der Lage, ihre grundlegende Funktion zu erfüllen. Bei der Verdauung beteiligt es sich nicht oder eher nicht zum gewünschten Ergebnis.

Um Komplikationen zu vermeiden, muss eine Person eine spezielle Diät einhalten. Ansonsten Stagnation der Gallenflüssigkeit in der Leber. Die Gefahr der Entwicklung des Entzündungsprozesses ist auf einem hohen Niveau. Die erste kann Cholangitis erscheinen. Der Patient sollte ein wenig und oft 6-7 Mal essen. In diesem Fall wird es keine Komplikationen geben.

Calculöse Cholangitis

Diese Pathologie tritt nicht einfach so auf. Für seine Entwicklung muss es einen besonderen Schub geben. In der Regel besteht es in der Anwesenheit eines infektiösen Fokus im Körper. Um das Immunsystem zu besiegen, muss die Infektion sehr stark sein und die Körperfunktionen sind deutlich geschwächt. Nur so ist die Entwicklung der Krankheit möglich.

Oft tritt alles vor dem Hintergrund der Cholezystitis auf. Tatsache ist, dass der Fokus der Infektion zu nahe an der Leber und den Kanälen liegt. Daher ist seine Penetration in die Gallenwege sehr wahrscheinlich. Hinzu kommt die Stagnation der Galle, die die Situation stark verschärft. Stagnation führt immer zur Entwicklung einer starken Infektion.

Entzündung kann zu Schwellungen und Rötungen führen. Sie sind die Begleiter der Entzündung. Es ist wichtig, rechtzeitig auf die Hauptsymptome zu achten und mit der Behandlung zu beginnen. Für eine Person mit Cholangitis in diesem Stadium ist durch das Vorhandensein von hohem Fieber, Gelbsucht und dumpfer Schmerzen in der Leber gekennzeichnet.

Autoimmun- chinangitit

Die Erkrankung ähnelt hinsichtlich ihrer histologischen Merkmale der primären biliären Zirrhose. Es ist jedoch durch das Vorhandensein von anti-myochondrialen Antikörpern sowie antinukleären Antikörpern und / oder Antikörpern gegen glatte Muskeln gekennzeichnet. Daher wird die Krankheit als idiopathisch betrachtet, mit einem gemischten Bild von Manifestationen von Hepatitis und Cholestase.

Die Hauptsymptome sind eine Immuncholangitis. Die Definition der Krankheit ist jedoch nicht eindeutig. Es ist nicht klar, warum es entwickelt wurde. Genauer gesagt, wie schneidet sich die Krankheit mit dem Syndrom der primären biliären Zirrhose, sowie Hepatitis. Cholangitis dieses Typs kann die Form einer unabhängigen Krankheit annehmen. Diese feine Linie zu sehen ist nicht so einfach. Es gibt ein Problem nicht so oft, aber nur in 5-10% der Fälle.

Es ist wichtig, rechtzeitig mit der Diagnose zu beginnen. Darüber hinaus ist es notwendig, richtig zu definieren, in welcher Form die Pathologie ist. Korrekte Diagnose und Behandlung helfen, das Problem zu bewältigen.

Gallen-Cholangitis

Die Krankheit ist eine idiopathische Lebererkrankung. Im Allgemeinen ist das Problem nur Erwachsene. Leiden sie meist Frauen mittleren Alters. Junge Männer sind auch davon betroffen. Die Erkrankung ist durch diffuse entzündliche und fibröse Veränderungen im gesamten Gallengang gekennzeichnet.

Der Hauptgrund für das Auftreten des Problems wurde noch nicht identifiziert. Es gibt mehrere grundlegende Anzeichen, die auf das Vorhandensein der Krankheit hinweisen. So ist die Cholangitis oft mit anderen Autoimmunerkrankungen assoziiert. Das Vorhandensein von zirkulierenden Antikörpern im Blut provoziert oft die Entwicklung von Pathologie. Währenddessen sind die Gallenwege betroffen. Provozieren eine Krankheit ist in der Lage Familienprädisposition.

Es ist nicht so einfach, ein Problem zu erkennen. Normalerweise geht es in Kombination mit einem anderen Problem. Es ist notwendig, Bluttests zu machen und die Leber zu untersuchen. Dies wird helfen, das Niveau von Leukozyten sowie andere Schlüsselindikatoren zu verfolgen. Dann wird die qualitative Behandlung ernannt.

Stenting Cholangitis

Der Ausbruch der Krankheit ist asymptomatisch. Alles entwickelt sich allmählich, so lange stört eine Person nicht. Die erste Manifestation ist eine Erhöhung der Aktivität von g-Glutamyltranspeptidase (GGTP) und alkalischer Phosphatase im Serum (APF). Ich meine, es gibt keine visuellen Manifestationen. Identifizieren Sie das Problem nur durch Blutspenden.

Ein asymptomatischer Fluss ist besonders gefährlich, da er zur Entwicklung von Leberzirrhose und portaler Hypertension führen kann. Aber so werden die Zeichen der Cholestase nicht beobachtet. Am häufigsten wird "kryptogene Zirrhose" direkt diagnostiziert.

Viel besser, wenn sich die Krankheit manifestiert. Dies wird mögliche Komplikationen vermeiden und eine Person retten. Alles manifestiert sich in Form von Fieber, schneller Müdigkeit, ständigem Schmerz. Es kann eine Änderung des Körpergewichts sowie Juckreiz der Haut sein. In einem progressiven Stadium entwickelt sich Gelbsucht. Nach und nach kommt es zum Ausfall der Leberzelle, infolgedessen - bildet sich die Gallenzirrhose.

Die Diagnose der Pathologie ist ausschließlich durch Laborforschung möglich. Die Erkrankung manifestiert sich durch eine geringe Hyperbilirubinämie und eine Erhöhung des IgM-Spiegels, eine Erhöhung des CEC-Spiegels (70% der Fälle).

Rezidivierende Cholangitis

Wenn der Abfluss der Galle ständig gestört ist, schreitet die Krankheit fort und wird chronisch. Mehrfache Wiederholung dieses Prozesses führt dazu, dass die Pathologie ständig präsent ist und die Person überall durchdringt. Natürlich wechselt alles mit Perioden der Ruhe und einer ernsthaften Manifestation der Krankheit ab.

Für die Dauer der Exazerbation gibt es scharfe Schmerzen im rechten Hypochondrium. All dies wird von Fieber, Gelbsucht und Hautjucken begleitet. Der Abfluss von Galle kann sich spontan erholen. Aber das passiert in den sogenannten Ruhephasen. Dann hört der Schmerz allmählich auf, der Zustand der Person verbessert sich, Anzeichen von Gelbsucht werden nicht beobachtet. Die Person fühlt sich viel besser. Aber dieser Zustand ist nicht lange. Im Laufe der Zeit wird die Phase der aktiven Manifestation der Pathologie kommen. Das Symptom wird ständig wiederholt. Es ist wichtig, den Zustand einer Person aufrechtzuerhalten. Andernfalls verschlechtert sich der Zustand erheblich. Ständig auftretende Rückfälle sagen die Entwicklung einer chronischen Form voraus.

Hämatogene Cholangitis

Es ist durch hämatogene Ausbreitung des Infektionserregers gekennzeichnet. Die Krankheit kann auf verschiedene Arten vorgehen. So können seine Formen vielfältig sein. Die Entwicklungsvariante hängt davon ab, aus welchem Grund die Cholangitis aufgetreten ist.

Im Mittelpunkt aller Entwicklungsformen stehen Bakterien oder Protozoen, die in den Körper eindringen. Meistens ist dies eine bedingt pathogene Mikroflora, Lamblia, Helminthen. Als Hintergrund für die Entwicklung der Krankheit kann eine Entzündung der Gallenblase, die Anwesenheit von Steinen in ihr, sowie Helminthic Invasion dienen. Stagnation der Galle provoziert die Entwicklung von Cholangitis.

Die Pathologie ist durch einen akuten Beginn gekennzeichnet. Normalerweise wird ein starker Temperaturanstieg von bis zu 40 Grad aufgezeichnet. Parallel dazu empfindet eine Person Schmerzen auf der rechten Seite. Und das Schmerzsyndrom kann unterschiedlich intensiv sein. Manchmal sieht er nur aus wie ein Kolik. Die gesamte rechte Hälfte, Seite, Schulter, Nacken und Bereich des Schulterblattes kann ziehen. An diesen Stellen gibt es Bündel von Nervenendigungen. Bei fortschreitendem Verlauf treten Juckreiz, Übelkeit, Erbrechen und eine Essstörung auf.

Cholangitis bei Kindern

Die akute Form der Erkrankung bei Kindern ist äußerst selten. Grundsätzlich trägt es eine sekundäre Form. Anfangs kann das Baby die Streptokokken-Ätiologie übertragen, und dann wird diese Pathologie auftreten. Manchmal hat es ernsthafte Konsequenzen. Pleuritis, Abszess der Lunge, Sepsis und Pankreatitis sind nicht ausgeschlossen. Wenn die Behandlungsmethode falsch gewählt wird, ist die Entwicklung einer toxischen Leberdystrophie möglich.

Primäre Pathologie hat akute Symptome. Wenn es chronisch ist, dann gibt es keine Anzeichen. Nur gelegentlich fühlt das Baby Schmerzen im rechten Hypochondrium, es ist mit Schwäche, Schüttelfrost und Fieber geplagt. Normalerweise ist diese Manifestation charakteristisch für die akute Phase. In der sekundären Entwicklung ist eine biliäre Zirrhose nicht ausgeschlossen. Es ist sehr schwierig zu diagnostizieren, und an sich hat die Krankheit einen komplexen Verlauf.

Beeinflusst die Entwicklung der Pathologie in einem Kind kann: gallen Stase, die Narben auf den inneren Oberflächen des Gallengangs, das Vorhandensein von Parasiten, sowie Manipulationen an der Hülle des Gallengangs. Zur gleichen Zeit leidet nicht nur die Gallenblase, sondern auch die Lunge, das Lebergewebe, die Bauchspeicheldrüse.

Um diese Form zu behandeln ist besser chirurgisch. Denn das hängt vom weiteren Zustand des Kindes ab. Gestehen Sie die chronische Form ist es nicht wert. Es kann viele Konsequenzen geben. Es ist wichtig, die richtige Ernährung zu beachten.

Wo tut es weh?

Was bedrückt dich?

Klassifizierung von Cholangitis

Auf der Ätiologie:

- Bakteriell.

- Helminthiasis.

- Giftig und toxisch-allergisch.

- Der Virus.

- Autoimmun-.

Downstream:

- Scharf.

- Chronisch.

Durch Pathogenese:

Meistens ist die Cholangitis bakterieller Natur und die Erreger sind meist E. Coli, Enterokokken, Friedländer-Bazillen, Pneumokokken, Streptokokken.

Primäre (bakterielle, Helminthikum, Autoimmun).

Sekundär und symptomatisch:

- Auf der Grundlage von podpsenochnogo holsstaza:

- Steine von Hepatocholedoch.

- Narbige und entzündliche Strikturen der Hauptgallengänge und großer Zwölffingerdarmnippel.

- Maligne und gutartige Tumoren mit Okklusion von Hepatocholedochus oder großen Zwölffingerdarm.

- Pankreatitis mit Kompression von Choledoch.

- Auf der Grundlage von Erkrankungen ohne subhepatische Cholestase:

- Bioliodigestive Anastomosen und Fisteln.

- Insuffizienz des Schließmuskels von Oddi.

- Postoperative Cholangitis.

- Cholestatische Hepatitis und biliäre Zirrhose.

Nach Art der Entzündung und morphologischen Veränderungen:

- Catarrhal.

- Eitrig.

- Obstruktiv.

- Zerstörerischer Nugget.

Aufgrund der Art der Komplikationen:

- Abszesse der Leber.

- Nekrose und Perforation von Hepatocholedoch.

- Sepsis mit extrahepatischen Fokusherden.

- Bakteriell-toxischer Schock.

- Akutes Nierenversagen.

Konsequenzen

Wenn es keine rechtzeitige Behandlung gibt, kann der entzündliche Prozess ernster werden. Allmählich breitet es sich auf das Peritoneum aus, deshalb ist die Entwicklung von Peritonitis möglich. Pathologie kann auf das umliegende Gewebe "werfen". Als Folge beginnen sich subfunktionale und intrahepatische Abszesse zu bilden. Oft gibt es eine Sepsis und auch einen toxischen Schock. Die letzte Komplikation entwickelt sich vor dem Hintergrund der bakteriellen Form der Cholangitis.

Der Zustand der Patienten wird extrem schwierig. Manchmal ist es unmöglich, ohne Reanimation auszukommen. Entzündungsprozess für eine lange Zeit kann zu sklerotischen Veränderungen führen. Als Folge davon nimmt die Krankheit eine chronische Form an und führt zur Entwicklung einer Gallenzirrhose.

Selbstmedikation und Versuche, die Pathologie mit alternativen Mitteln zu beseitigen, werden die Situation im Gegenteil verschärfen. Und im Allgemeinen ist eine solche Interferenz nicht akzeptabel. Immerhin kann die Zeit verloren gehen und die Pathologie wird ernster werden. In den späteren Phasen der Prognose ist nicht die günstigste.

Komplikationen

Wenn eine Person nicht rechtzeitig behandelt wird, können Komplikationen belastend sein. Meistens endet es mit einer Leberzirrhose. Um eine solche Entwicklung von Ereignissen zu verhindern, genügt es, die Behandlung rechtzeitig zu beginnen. Häufig führt Cholangitis zu Peritonitis. Das Peritoneum entzündet sich, das umliegende Gewebe ist ebenfalls betroffen. Als Folge ist die Entwicklung von toxischem Schock möglich. Der Patient ist schwer alle Symptome zu ertragen, er braucht Hilfe in Form von Reanimation.

Ein verlängerter Entzündungsprozess führt zum Auftreten einer chronischen Form der Krankheit. Dies kann zu Veränderungen in den Geweben der Leber führen. Schließlich entwickelt sich eine biliäre Zirrhose.

Der Umgang mit einem unabhängigen Problem ist in diesem Fall albern. Während eine Person versuchen wird, alle Zeichen zu entfernen, wird die Krankheit beginnen, sich zu entwickeln, und es ist nicht immer möglich, das Opfer zu retten. Dies sollte mit absoluter Ernsthaftigkeit behandelt werden.

Diagnose von Cholangitis

Die Existenz eines Problems einfach durch die Trias Charcot zu vermuten. Die Diagnose wird vor dem Hintergrund der Labor- und Instrumentenforschung durchgeführt. Biochemische Tests können auf eine Cholestase hinweisen. In Gegenwart von Cholangitis gibt es eine Erhöhung des Bilirubinspiegels sowie der a-Amylase und der alkalischen Phosphatase.

Um die Erreger der Erkrankung zu identifizieren, wird die fraktionierte duodenale Sondierung zusammen mit der bakteriologischen Gallekultur durchgeführt. Praktisch in 60% der Fälle für die Pathologie ist die gemischte Bakterienflora charakteristisch. Um das Vorhandensein von Parasiten auszuschließen, werden Fäkalien auf das Vorhandensein von Helminth-Eiern und anderen Protozoen in den Eiern untersucht.

Es gibt Visualisierungsmethoden zur Beurteilung des Zustands. Normalerweise ist dies Ultraschall der Bauchhöhle und der Leber. Es wird erlauben, das Vorhandensein eines entzündlichen Prozesses, Zunahme von Organen zu bestimmen. Computertomographie wird nicht oft durchgeführt. Dies ermöglicht es, das genaue Bild der Gallengänge und deren Vergrößerung sowie das Vorhandensein fokaler Veränderungen zu sehen.

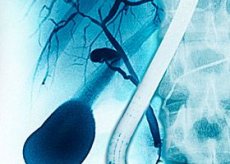

Weit verbreitete und instrumentelle Diagnostik. Sie nimmt eine führende Position in der Definition von Pathologie. Daher wird die endoskopische retrograde Pankreatocholangiographie sowie die Magnetresonanz-Pankreatocholangiographie als Quelle verwendet. Auf den bekommenen Aufnahmen ist es möglich, galleausscheidende Wege und den Grund ihrer Obstruktion zu sehen.

Die Differentialdiagnostik ist nur bei Vorhandensein von der viralen Hepatitis, der rechtsseitigen Lungenentzündung, sowie der primären biliären Leberzirrhose notwendig.

Analysen mit Cholangitis

Ein erfahrener Spezialist kann nur eine Untersuchung diagnostizieren. Schließlich lohnt es sich, dem Patienten zuzuhören und die Palpation zu machen, damit das Bild mehr und mehr verständlich wird. Dennoch sind Analysen notwendig, um zu klären, in welchem Stadium sich die Krankheit befindet. Dies wird die Prozesse identifizieren, die es begleiten und die Situation als Ganzes beurteilen. Ein wichtiger Platz in diesem Geschäft ist die Funktionalität der Leber und anderer Organe.

Zuerst wird der Patient gebeten, einen Bluttest zu machen. Dank ihr wird das Niveau der Leukozyten bestimmt. Ein signifikanter Anstieg in ihnen deutet auf einen entzündlichen Prozess in der Gallenblase hin. Es gibt auch einen Urintest. Für diese Pathologie ist eine positive Reaktion auf Bilirubin charakteristisch.

Ein biochemischer Bluttest wird durchgeführt. Es zeigt das Niveau von Bilirubin sowie Gammaglobuline, Amylase, alkalische Phase-Phase und Alpha-2 Globuline. Es wird empfohlen, einen Bluttest auf Sterilität zu bestehen. Dies beseitigt oder bestätigt das Vorhandensein von Bakterien. Diese Analyse wird ausschließlich in spezialisierten Einrichtungen durchgeführt, da sie die Einhaltung bestimmter Regeln erfordert. Zuweisen und Duodenalklang. Dieses Verfahren wird die Gallenextraktion ermöglichen und untersuchen.

Instrumentelle Diagnostik

Diese Forschungsmethode umfasst mehrere Hauptbereiche. Also, der erste von ihnen - Ultraschall, in anderen Worten, Ultraschall. Dank ihr können Sie eine Vergrößerung der Leber feststellen und die Vergrößerung der Gallengänge bemerken.

Die zweite Variante der instrumentellen Diagnostik besteht in der retrograden Cholangipankreatikographie (ERCPG). Es ist diese Methode, die grundlegend ist. Es ist eine Röntgenuntersuchung der Gallenwege durch Einführen eines speziellen Kontrastmittels in ein Endoskop. Die Technik ermöglicht es Ihnen, Veränderungen in den Gallenwegen zu studieren. Bei einer primären Cholangitis sind Veränderungen in der Person sichtbar.

Weit verbreitete und Magnetresonanz Cholangiographie. Ein besonderer Platz wird der Computertomographie gegeben. Auch verwendet wird Zwölffingerdarm-Sondierung. Es erlaubt Ihnen, die Galle zu untersuchen und darin Veränderungen zu sehen. Alle Methoden können einzeln oder in Kombination verwendet werden. Viel hängt vom Zustand des Patienten ab.

Ultraschalldiagnose

Mit Ultraschall können Veränderungen in Leber und Bauchhöhle nachgewiesen werden. Die Infektionsherde, Änderungen in Größe und Form sollten sofort einen Spezialisten veranlassen, zu denken, dass der Patient eine Cholangitis hat. Natürlich ist alles mit Labortests und Symptomatologie kombiniert.

In der Studie ist die ungleiche Breite des Lumens der Gallengänge deutlich sichtbar. Sie nehmen signifikant innerhalb der Nieren oder außerhalb zu, zusätzlich sind sie echogen. Unebenheiten sind deutlich sichtbar. Portalarterien nehmen eine prominente Position ein. Im Falle von Komplikationen sind Veränderungen in den Konturen der Leber sichtbar. Im Lumen des Kanals befindet sich ein echogenes Material.

Ultraschall kann eine genaue Diagnose liefern. Bestätigen Sie es mit der endoskopischen retrograden Cholangiographie. Natürlich wird alles durch eine Biopsie und klinische Daten unterstützt. Basierend auf den erhaltenen Daten wird eine Diagnose gestellt und eine Person wird qualitativ behandelt.

Differenzialdiagnose

Diese Technik beinhaltet einen Bluttest. Dank ihm können Sie das Vorhandensein eines entzündlichen Prozesses im Körper feststellen. In der Regel ist dies durch einen Anstieg der ESR und Leukozyten angezeigt. Nicht die letzte Rolle wird der biochemischen Analyse des Blutes gegeben. Diese Studie zeigt das Niveau von Bilirubin, insbesondere die direkte Fraktion. Die Menge an alkalischer Phase-Phase und Din-Glutamyl-Transpeptidase wird bestimmt. Diese Indikatoren stehen in engem Zusammenhang mit dem Abfluss von Galle. Jede Änderung in ihnen zeigt das Vorhandensein von Verletzungen während dieses Prozesses an. Eine Erhöhung der Transaminaseaktivität weist auf eine toxische Leberschädigung hin. Ohne Differentialdiagnose ist es im Prinzip unmöglich, zu verwalten. Labortests sind besonders wichtig.

Ein allgemeiner Urintest wird ebenfalls durchgeführt. Hier sehen Sie das Aussehen von Gallenfarbstoffen. Der Kot wird der Anwesenheit von Eiern von Helminthen und anderen einfachen Organismen überlassen. Die Differentialdiagnose interagiert strikt mit dem Instrumentalen.

Was muss untersucht werden?

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung von Cholangitis

Patienten, die eine Verletzung des Gallenflusses haben, sollten sofort ins Krankenhaus eingeliefert werden. Natürlich findet der Krankenhausaufenthalt ausschließlich in einem Krankenhaus mit einem chirurgischen Profil statt. Solche Hilfe kann jederzeit benötigt werden. Schließlich hat der Prozess der Beseitigung der Pathologie sowohl konservativen als auch operativen Charakter. Die Behandlungsmethode hängt direkt vom Stadium der Erkrankung ab.

Bei einer konservativen Elimination sollte der Patient während der ersten drei Tage auf Nahrung verzichten und dann eine schonende Diät durchführen. Dies wird es ermöglichen, die lebenswichtige Aktivität von Pathogenen zu unterdrücken. Schließlich können sie von überall kein Wasser bekommen. Zusammen mit einer speziellen Ernährung werden Antibiotika in einem breiten Spektrum angewendet. Metronidazol wird häufig verwendet. Zur Schmerzlinderung werden Spasmolytika und Analgetika eingesetzt. Es wird empfohlen, auf Drotaverin und Meverin zu achten. Wenn eine Person eine schwere Vergiftung hat, wird ihr eine Glukose-Kochsalzlösung injiziert.

Wenn die Pathologie durch Parasiten verursacht wurde, wird den Anthelmintika besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es kann Albendazol, Mebendazol sein. Um die Leber zu schützen, wenn die Gallenflüssigkeit stagniert, wird empfohlen, Ademethionin zu verwenden. Nähere Informationen zu diesen Arzneimitteln werden nachstehend bereitgestellt.

Chirurgie ist eine Lebertransplantation. In der Regel wird es für Zirrhose, wiederkehrende bakterielle Cholangitis und anhaltende Gelbsucht verwendet.

Medikamente

Wie oben erwähnt, sind Medikamente, die das Schmerzsyndrom reduzieren, Infektionen eliminieren und eine schnelle Erholung des Körpers fördern, weit verbreitet. Die beliebtesten Medikamente sind: Drotaverin, Meverin, Albendazol, Ademethionin, Hallestyramin, Ursodesoxycholsäure und Rifampicin. Antibiotika werden getrennt behandelt.

- Drotaverin. Das Medikament wirkt krampflösend. Es ermöglicht Ihnen, das Schmerzsyndrom zu entfernen und den Zustand des Patienten zu verbessern. Verwenden Sie das Produkt ist notwendig für 1-2 Tabletten, 2-3 mal pro Tag. Alles hängt von der Intensität des Schmerzsyndroms ab. Die Dauer des Empfangs ist individuell. Nehmen Sie keine Medikamente für Menschen mit Überempfindlichkeit, schwangere Frauen sowie Patienten mit Leber- und Niereninsuffizienz ein. Nebenwirkungen: Tachykardie, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen.

- Méverine. Das Mittel wirkt krampflösend. Es wird zur symptomatischen Therapie des Schmerzsyndroms eingesetzt. Das Produkt ist stark, so dass es ausreichend ist, eine Kapsel mit einer Häufigkeit von 12 Stunden zu verwenden. Um eine maximale Wirkung zu erzielen, wird empfohlen, es 20 Minuten vor dem Essen zu verwenden. Kontraindikationen: Kinder unter 15 Jahren, Schwangerschaft, Überempfindlichkeit. Nebenwirkungen: nicht angegeben.

- Albendazol. Das Medikament wird verwendet, um Parasiten aus dem Körper zu entfernen. Genug 400 mg pro Tag, um das Problem aktiv zu beheben. Im Allgemeinen wird die Dosis individuell verabreicht. Kontraindikationen: Schwangerschaft, Stillzeit, Überempfindlichkeit und Kinder unter 2 Jahren. Nebenwirkungen: Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Dyspepsie, eingeschränkte Nierenfunktion.

- Ademeteon. Das Medikament hat eine hepatoprotektive (Schutzgewebe der Leber) Aktivität. Es schützt die Leber vor negativen Auswirkungen auf sie. Nehmen Sie das Medikament, das Sie benötigen, 400-800 mg pro Tag. Erhaltungstherapie - 2-3 Tabletten pro Tag. Die Dauer des Empfangs wird individuell vergeben. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit. Nebenwirkungen: Schmerzsyndrom hinter dem Brustbein, im Abdomen.

- Cholestyramin. Dieses Medikament hat eine Affinität für Gallensäuren. Es ist in der Lage, sie als einen dauerhaften Komplex im Darm zu binden. Die Droge wird zusammen mit den Fäkalien abgezogen, was den Juckreiz der Haut deutlich reduziert. Täglich genug, um einen Teelöffel der Droge 3 mal am Tag zu verwenden. Es ist ratsam, dies 40 Minuten vor einer Mahlzeit oder nach der gleichen Zeit nach dem Essen zu tun. Der Verlauf der Behandlung kann je nach Zustand der Person variieren. Das Minimum ist ein Monat. Das Medikament wird in niedrigen Dosen verwendet. Es kann eine schlechte Absorption von Vitaminen und Kalzium verursachen. Schwangere Frauen sollten es nicht nehmen. Eine ähnliche Anforderung wird an Personen mit Hypersensibilität gestellt. Nebenwirkungen: Übelkeit, Erbrechen, Darmerkrankungen.

- Ursodesoxycholsäure. Es kann den Juckreiz signifikant reduzieren und die Menge der gebildeten giftigen Gallensäuren reduzieren. Täglich ernennen 15-20 mg pro Kilogramm Gewicht. Die maximale Dosierung sollte 1200 mg pro Tag nicht überschreiten. Kontraindikationen sind Schwangerschaft, Überempfindlichkeit und Stillen. Mögliche Nebenwirkungen in Form von Übelkeit, Erbrechen, erhöhte Symptomatik.

- Rifampicin. In den letzten zehn Jahren wird es häufig zur Linderung von Pruritus bei Patienten mit Cholangitis eingesetzt. Es ist in der Lage, die Aktivität von mikrosomalen Leberenzymen zu erhöhen. Somit wird die Sulfoxidation von Di- und Monohydroxyl-Gallensäuren beschleunigt. Es wird empfohlen, 10 mg pro Kilogramm Gewicht zu nehmen. Der Behandlungsverlauf ist lang und dauert mehrere Monate. Alles hängt vom Zustand des Patienten selbst ab. Es wird nicht empfohlen, es während der Schwangerschaft, in der Kindheit und während der Stillzeit zu verwenden.

Antibiotika gegen Cholangitis

Um Infektionen zu unterdrücken, werden Antibiotika eines breiten Spektrums verwendet. Dazu gehören Metronidazol, Tetracyclin und Levomycitin. Nehmen Sie sie nicht mehr als 2 Wochen in einer individuellen Dosierung.

- Metronidazol. Es ist ein antimikrobielles Medikament. Wenden Sie es 2-3 mal täglich eine Tablette an. In besonderen Fällen wird die Dosierung auf 4-5 Tabletten erhöht. Unabhängige Anpassungen sind es nicht wert, das Tool hat eine Reihe von Nebenwirkungen. So sind Übelkeit, Erbrechen, Schwäche, das Vorhandensein von metallischen Geschmack im Mund, Schwindel möglich. Wenn Sie irgendwelche Symptome haben, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren. Kontraindikationen: Schwangerschaft, Kind, Überempfindlichkeit und Stillen.

- Tetracyclin. Dieses Medikament hat eine bakteriostatische Wirkung. Wenden Sie es 2-3 mal täglich auf 200-250 mg an. Für Kinder genug - 20-25 mg / kg. Die Behandlungsdauer wird individuell festgelegt. Kontraindikationen: Überempfindlichkeit, Schwangerschaft, Stillzeit, Leber- und Nierenfunktionsstörungen. Nebenwirkungen: Hautpigmentierung, Entzündung der Schleimhäute, Dysbiose, allergische Reaktionen. Normalerweise ist das Medikament gut verträglich.

- Levomycitin. Das Medikament zerstört aktiv die Bakterien. Es sollte für 250-500 mg 3-4 mal pro Tag verwendet werden. Die tägliche Dosis sollte 2 Gramm nicht überschreiten. Die Art der Behandlung und Dosierung wird vom behandelnden Arzt vorgeschrieben. Kontraindikationen: Schwangerschaft, Stillzeit, Psoriasis, Ekzem, Überempfindlichkeit. Nebenwirkungen: Anämie, Übelkeit, Erbrechen, Fieber, allergische Reaktionen.

Alternative Behandlung

Es sollte sofort bemerkt werden, dass in Gegenwart einer solchen Krankheit Zuflucht zur Hilfe der alternativen Medizin es nicht wert ist. Nach allem, während die Person die optimale Behandlung zu sich aufnehmen wird, wird die Pathologie beginnen, sich zu entwickeln. Zirrhose der Leber und andere Komplikationen sind eine enorme Bedrohung für das menschliche Leben. Diese Tatsache muss verstanden werden und versucht nicht, das Problem selbst zu lösen. Ja, es gibt alternative Methoden der Behandlung, aber dennoch ohne spezialisierte Vorbereitungen ist es unmöglich, zu verwalten.

- Rezept 1. Um es zu machen, müssen Sie 6 Esslöffel Nessel zweihäusig, 3 Esslöffel Rüben und Blumen Immortelle Sand nehmen. In Höhe von 2 Esslöffeln werden die Narben von Mais und Johanniskrautkraut genommen. All das ist vermischt. Zum Kochen einfach 2 Löffel der Sammlung nehmen und mit Honig vermischen. Danach ist alles mit kochendem Wasser in einer Menge von 500 ml gefüllt. Zu bestehen bedeutet, dass es während 2 Stunden notwendig ist. Dann tragen Sie 3-6 mal am Tag für ein halbes Glas auf.

- Rezept 2. Um ein universelles Heilmittel vorzubereiten, ist es wert, ein halbes Kilogramm Honig und 500 ml Olivenöl zu nehmen. All dies ist miteinander vermischt und für die Wirksamkeit werden 2 Zitronen hinzugefügt, oder besser gesagt ihr Saft. Alle Produkte werden zusammen gemischt und einen Esslöffel 3 mal täglich für 40 Minuten vor den Mahlzeiten eingenommen.

Kräuterbehandlung

Kräuter können in vielen Situationen helfen und sogar mit den Problemen des Abflusses von Galle fertig werden. Es stimmt, sie können nur als Erhaltungstherapie verwendet werden. Eigenverbrauch ist es nicht wert.

- Rezept 1. Es ist notwendig, einen Esslöffel Johanniskraut zu nehmen und es mit einem Glas kochendem Wasser zu füllen. Dann anzünden und ca. 15 Minuten kochen lassen. Das erhaltene Produkt wird 3 Mal am Tag auf eine Viertel Tasse aufgetragen. Die Brühe ist in der Lage, eine ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung zu haben und auch einen Abfluss von Galle hervorzurufen.

- Rezept 2. Ein Löffel Kräuter Oregano ist es wert, ein Glas mit kochendem Wasser zu gießen. Das Mittel wird für 2 Stunden infundiert. Nimm dreimal täglich ein Viertel Glas. Das Mittel ist wirklich wirksam, aber schwangere Frauen können es nicht nehmen.

- Rezept 3. Nehmen Sie 100 Gramm Narbenmais und mischen Sie mit 75 Gramm Ringelblumen und Schafgarbe. All dies wird in zwei Gläser kochendes Wasser gegossen (es ist genug, um 2 Esslöffel zu sammeln). Nachts wird das Mittel in Ruhe gelassen. Am Morgen wird alles gefiltert und 100 ml bis zu 4 Mal am Tag verwendet.

Homöopathie

Homöopathische Mittel haben lange Zeit Popularität und spezielle Verteilung gewonnen. Dennoch empfiehlt es sich, auf die Hilfe von Standardmethoden der Behandlung zurückzugreifen. Wenn wir über Homöopathie sprechen, ist das effektiv, aber nicht für alle. Cholangitis mit verschiedenen Mitteln bekämpfen.

- Arsenicum-Album. Es ist eine giftige Substanz. Ordnen Sie es Leuten zu, die an Pruritus leiden, der während der Nacht verstärkt. Oft verursacht das Medikament eine allergische Reaktion, Übelkeit und Verdauungsstörungen.

- Baptisia tinctoria (wilde Indigo-Familie von Hülsenfrüchten). Das Medikament wird häufig in der chronischen Form der Krankheit verwendet. Besonders wenn es morgens mit Fieber, hellen Träumen und heißen Empfindungen zusammenfließt.

- Berberis vulgaris (Berberitze). Es wird in Gegenwart von Bitterkeit im Mund, schmerzenden Schmerzen und auch Trockenheit in der Mundhöhle verwendet. Mögliche Entwicklung von Schmerzen während der Bewegung.

- Bryonya alba (perestupen weiß). Ein Heilmittel ist für sehr schmerzhafte Palpation und das Vorhandensein eines pathologischen Prozesses in der Leber vorgeschrieben.

- Kuprum (Kupfer) und Zinkum (Zink). Weit verbreitet bei schweren Krämpfen der Gallenblase. Sie können eine entzündungshemmende Wirkung haben.

- Lycopodium von Clavatum. Verwendet für Cholangitis, begleitet von einer Lebererkrankung. Vor allem, wenn eine ausgeprägte Symptomatik vorliegt. In diesem Fall meinen wir Bitterkeit im Mund, eine Appetitverletzung, Sodbrennen.

Eine vollständige Liste der Medikamente kann von einem homöopathischen Arzt konsultiert werden. Er ist es, der dieses oder jenes Mittel verschreibt, abhängig vom Zustand der Person und den Symptomen.

Diät mit Cholangitis

Wenn die Krankheit in einer akuten Form auftritt, ist es empfehlenswert, das Menü an der Nummer 5a zu hören. Wenn der Fluss chronisch ist, ist Diät 5 perfekt. Jetzt lohnt es sich, sie genauer zu betrachten.

- Diet Nummer 5. Sie müssen 5 Mal am Tag essen, in kleinen Portionen. Vor dem Schlafengehen ist es verboten, auf jeden Fall stark zu essen. Scharfe und scharfe Gerichte sind verboten. Verzichten Sie auf Knoblauch, Meerrettich und Rettich. Alkohol ist strengstens verboten. Fettes Fleisch und Fisch sollten bis zu besseren Zeiten abgelegt werden. Eine Person verbraucht bis zu 3.500 Kilokalorien pro Tag. Die tägliche Norm ist 90-100 Gramm Proteine, 100 Gramm Lipide und 400 Gramm Kohlenhydrate. Fügen Sie in die Ernährung Buchweizen, mageres Fleisch, Fisch, Quark und Haferflocken. Sobald sich der Zustand verbessert hat, können Sie zu Gemüse- und Milchsuppen wechseln. Fasten Fleisch und Fisch sind erlaubt. Sie können Kekse essen, frisches Gemüse (Kohl, Karotten und Kartoffeln). Das Brot ist erlaubt, aber leicht getrocknet. Honig, Zucker und Beeren sind sehr nützlich. Sie können selbst eine Diät erstellen, ausgehend von der Liste der erlaubten Produkte.

- Die Diät Nummer 5a. Sie können absolut jedes Getreide essen, aber sie müssen gründlich gekocht werden. Fleisch und Fisch werden in einer Dampfform verwendet. Du kannst nichts anbraten! Iss keine rohen Früchte und Gemüse. Unter dem Verbot ist Roggenbrot. Es ist ratsam, monodetische Tage mit Äpfeln oder Quark zu verbringen. Um Verstopfung zu beseitigen, wird die Diät mit Trockenfrüchten, Rüben und Gemüsesäften verdünnt. Wenn sich der Zustand verbessert, können Sie auf Nummer 5 Diät machen.

Prävention

Prävention in Gegenwart eines chronischen Entzündungsprozesses soll die Entwicklung von schweren Exazerbationen verhindern. Um dies zu erreichen, wird der Kampf gegen die Stagnation der Galle ermöglichen. Um dies zu tun, müssen die Menschen richtig essen und Morgengymnastik machen. Entleerung der Därme sollte auch normal sein. Sie müssen Nahrungsmittel essen, die Verstopfung verhindern. Wenn Sie Magen-Darm-Erkrankungen haben, müssen Sie sie bekämpfen. Stärkt das Nervensystem. Es ist wichtig, richtige Ernährung zu organisieren, schlechte Gewohnheiten zu beseitigen, einschließlich Rauchen und Alkohol.

Alle Patienten, die an einer chronischen Form der Pathologie leiden, sollten immer unter klinischer Überwachung stehen. Es ist wichtig, eine Rückfallbehandlung durchzuführen, die 1-2 Mal pro Jahr durchgeführt wird, abhängig vom Zustand einer Person und dem Fortschreiten der Pathologie. Es ist notwendig, ständig Mineralwasser, Cholagogue und medizinisches Essen zu verwenden. Es ist ratsam, Patienten regelmäßig in Kurorte und Apotheken zu schicken.

Prognose

Die Prognose für die Krankheit hängt ganz von dem Zustand der Person und der Form der Strömung sowie vom Abfluss der Galle ab. Wenn die Behandlung rechtzeitig durchgeführt wurde, sollte es keine Komplikationen geben. Eine schnelle Intervention führt zu einem positiven Ergebnis. Aber es ist wichtig, den Körper zu unterstützen, so dass es keinen Rückfall gibt. Die ständige Wiederholung des pathologischen Musters führt zu einem chronischen Verlauf. In diesem Fall kann die Prognose extrem ungünstig sein.

Wenn wir über die späten Stadien der Pathologie sprechen, dann hängt alles von der Behandlung ab. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit einer ungünstigen Prognose um ein Vielfaches höher. Es ist nicht immer möglich, eine Person zu retten, besonders wenn er Leberzirrhose hat. Nur Organtransplantation ist hier erforderlich. Zur Verschlechterung der Prognose sind zusätzliche Symptome im Zusammenhang mit akutem Leberversagen, Leberzirrhose und Leberabszess. Frauen im Alter von über 50 Jahren sind gefährdet. Daher ist es wichtig, dass Sie sich einer Untersuchung unterziehen und rechtzeitig auf alle Symptome reagieren.