Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Reaktive Meningitis

Zuletzt überprüft: 12.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Ätiologiebedingt kann eine Entzündung der weichen Hirnhäute und der Arachnoidea (Leptomeningen) – Meningitis – bakteriell, viral, parasitär oder durch Pilze verursacht sein. Es kann sich aber auch um eine nichtinfektiöse oder reaktive Meningitis handeln.

Epidemiologie

Laut Statistik wird eine nichtinfektiöse Meningitis bei 1,4–2 % der Fälle von systemischem Lupus erythematodes, bei 10 % der Fälle von Sarkoidose und bei 5–15 % der Fälle von onkologischen Bluterkrankungen beobachtet.

Ursachen reaktive Meningitis

Die Hauptursachen einer reaktiven Meningitis sind nichtinfektiöse Autoimmunerkrankungen, Krebs, Kopfverletzungen oder Gehirnoperationen, die Einnahme einer Reihe von pharmakologischen Medikamenten und die Verabreichung bestimmter Impfstoffe. [ 1 ], [ 2 ]

Die Risikofaktoren für die Entstehung sind ähnlich.

Eine Meningitis dieser Art kann sich entwickeln:

- bei systemischem Lupus erythematodes (SLE); [ 3 ], [ 4 ]

- bei Morbus Behçet (systemische Vaskulitis); [ 5 ]

- bei Patienten mit idiopathischer thrombozytopenischer Purpura;

- bei Sarkoidose und kann als Neurosarkoidose in Form einer chronischen Meningitis diagnostiziert werden; [ 6 ], [ 7 ]

- bei Melanomen, Brust- und Magen-Darm-Krebs, Lungenadenokarzinom, T-Zell-Lymphom (Non-Hodgkin-Lymphom), akuter lymphatischer Leukämie bei Kindern. [ 8 ]

Die Entwicklung einer medikamenteninduzierten aseptischen Meningitis kann durch die Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR), dem Fluorchinolon-Antibiotikum Ciprofloxacin, dem Tuberkulose-Antibiotikum Isoniazid und Sulfonamiden, den Antikonvulsiva Carbamazepin (Finlepsin) und Lamotrigin (Lamotrin), dem Immunsuppressivum Azathioprin, Medikamenten zur Behandlung von Magengeschwüren (Ranitidin, Ranigast, Zantac usw.) oder Gicht (Allopurinol), einigen Epiduralanästhetika, Antitumormitteln (Methotrexat, Pemetrexed, Cytarabin) sowie monoklonalen Antikörpern (Infliximab, Adalimumab, Cetuximab) verursacht werden. [ 9 ]

Pathogenese

Patienten mit systemischem Lupus erythematodes sind anfälliger für Infektionen, sowohl aufgrund von Immunproblemen als auch aufgrund einer immunsuppressiven Therapie. Gleichzeitig werden Forschungsergebnissen zufolge in 50 % der Fälle mit mikrobiologischen Methoden keine pathogenen Bakterien in der Zerebrospinalflüssigkeit nachgewiesen (auch nicht bei lymphozytärer oder neutrophiler Pleozytose), weshalb die Meningitis als aseptisch definiert wird.

Am häufigsten wird bei SLE die Pathogenese einer reaktiven Meningitis ohne Nachweis einer infektiösen Ätiologie durch eine nicht-entzündliche Verdickung des Endothels der Gefäßwände der Kapillaren der Hirnmembran als Reaktion auf die Wirkung von in der Zerebrospinalflüssigkeit zirkulierenden Autoantikörpern erklärt, die als immunvermittelte Vaskulopathie definiert ist. Darüber hinaus wird angenommen, dass das Lupus-Antikoagulans (ein prothrombotischer Antikörper, der an die Phospholipide der Zellmembranen von Blutplättchen bindet) einen Verschluss kleiner Gefäße mit der Entwicklung einer chronischen Gewebehypoxie verursachen kann.

Der Mechanismus der Schädigung der weichen Hirnhäute bei Lupus zeigt sich auch in der Wirkung von Antigen-Antikörper-Komplexen, die die Blut-Hirn-Schranke durchdringen, auf den Gefäßplexus. Und einige Experten glauben, dass es sich dabei um nichtsteroidale entzündungshemmende Medikamente und immunsuppressive Medikamente handelt, die über einen langen Zeitraum gegen diese Autoimmunerkrankung eingenommen werden.

Bei den zuvor genannten onkologischen Erkrankungen ist die nichtinfektiöse Meningitis eine Folge der Ausbreitung von Krebszellen in die Hirnhäute und kann als neoplastische Meningitis, meningeale oder leptomeningeale Karzinomatose definiert werden.

Bei einer medikamenteninduzierten reaktiven Meningitis kann der Mechanismus der Hirnhautveränderungen sowohl mit Reaktionen einer erhöhten Autoimmunempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen pharmakologischer Medikamente als auch mit deren Nebenwirkungen verbunden sein.

Symptome reaktive Meningitis

Die ersten Anzeichen einer reaktiven Meningitis können starke Kopfschmerzen und Fieber sein.

Im Allgemeinen sind die Symptome typisch für eine Meningitis und umfassen: Steifheit der Nackenmuskulatur, Übelkeit und Erbrechen, erhöhte Lichtempfindlichkeit der Augen (Photophobie) und Veränderungen des Geisteszustands in Form von Verwirrtheit.

Eine reaktive Meningitis bei einem Neugeborenen kann sich nur durch unspezifische Symptome (erhöhte Reizbarkeit oder Schläfrigkeit) äußern.

Zu den häufigsten Symptomen einer neoplastischen Meningitis zählen neben Kopfschmerzen auch Hydrozephalus, Schluckbeschwerden und Hirnnervenlähmung.

Bei einer medikamenteninduzierten reaktiven Meningitis kommt es in der Regel zu neurologischen Störungen wie Taubheitsgefühlen, Parästhesien und Krampfanfällen.

Komplikationen und Konsequenzen

Diese Art der Meningitis kann zu schweren Komplikationen (wie Taubheit oder Hydrozephalus) sowie langfristigen Folgen wie Epilepsie oder kognitiven Beeinträchtigungen führen.

Diagnose reaktive Meningitis

Die Diagnose einer reaktiven oder nicht infektiösen Meningitis erfolgt umfassend und basiert auf klinischen Symptomen, Labortests und Hardwarevisualisierung.

Zu den Tests gehören zytologische und allgemeine Analysen der Zerebrospinalflüssigkeit (CSF) sowie eine Bakterienkultur oder PCR-Analyse des Blutes.

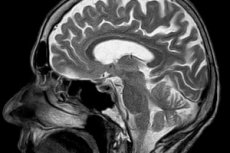

Bei der instrumentellen Diagnostik kommt die Magnetresonanztomographie (MRT) des Gehirns zum Einsatz.

Differenzialdiagnose

Bei der Differentialdiagnose sollten bakterielle und andere Arten infektiöser Meningitis sowie Meningismus ausgeschlossen werden.

Behandlung reaktive Meningitis

Die Behandlungsmöglichkeiten können je nach der spezifischen Ursache der Meningitis variieren.

Bei einer nicht-infektiösen (reaktiven) Meningitis richtet sich die Behandlung nach der Grunderkrankung, die Behandlungsmöglichkeiten sind daher unterschiedlich.

Die Einnahme von Medikamenten, die eine verstärkte Reaktion mit Veränderung der Hirnhäute hervorrufen, wird abgesetzt.

Darüber hinaus wird eine unterstützende Therapie durchgeführt, um die Intensität der Symptome zu verringern.

Darüber hinaus werden in schweren Fällen von Patienten – vor Erhalt der Ergebnisse der Liquoranalyse – dringend antibakterielle Medikamente und Kortikosteroide als vorbeugende Maßnahme eingesetzt. Sie werden abgesetzt, wenn der Liquor steril ist, d. h. nach Ausschluss infektiöser Ursachen.

Bei Patienten mit leptomeningealer Karzinomatose ist eine Kombination aus Strahlentherapie und Chemotherapie (mit Einführung eines Krebsmedikaments in die Zerebrospinalflüssigkeit mittels Lumbalpunktion) angezeigt.

Verhütung

Zurzeit kann die Prävention der Entwicklung einer reaktiven Meningitis nur die Verschreibung und Einnahme von Medikamenten umfassen, die an ihrem Auftreten beteiligt sein können, sowie die Überwachung des Zustands der Patienten, bei deren Behandlung diese Medikamente eingesetzt werden.

Prognose

Die Prognose einer nichtinfektiösen Meningitis hängt von der zugrunde liegenden Erkrankung ab. Beispielsweise überleben die meisten Patienten mit neoplastischer reaktiver Meningitis ohne Behandlung ein bis eineinhalb Monate und sterben an fortschreitenden neurologischen Funktionsstörungen; mit Behandlung beträgt die Überlebensdauer drei bis sechs Monate.