Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Nasensklerom

Zuletzt überprüft: 12.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Sklerom ist eine chronische Infektionskrankheit der Atemwege, die durch das Auftreten dichter Infiltrate in der Schleimhaut, einen langsam fortschreitenden Verlauf und das Auftreten entstellender Narben im Endstadium gekennzeichnet ist, die die betroffenen anatomischen Formationen deformieren und stenosieren. Als Erreger der Krankheit gilt der Volkovich-Frisch-Bazillus. Die Krankheit ist leicht ansteckend und durch ihre Verbreitung in Epidemieherden in Weißrussland, der Ukraine sowie in den Ländern Ost- und Mitteleuropas gekennzeichnet. Die Inkubationszeit für Rhinosklerom ist unbekannt. Die Krankheit entwickelt sich in der Regel allmählich und dauert Jahre, manchmal Jahrzehnte. Eine Verschlimmerung des Prozesses wird während der Schwangerschaft beobachtet. Frauen erkranken etwas häufiger als Männer und Kinder. Die Krankheit beginnt oft im Alter von 11-30 Jahren. Die meisten Menschen mit Rhinosklerom leben in ländlichen Gebieten.

Sklerom ist seit dem Mittelalter bekannt. Es galt als eine Sonderform von Syphilis und Tuberkulose, wies Ähnlichkeiten mit Sarkomen oder Krebs auf und wurde erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als eigenständige nosologische Form untersucht. Einer der ersten, der das klinische Bild des Skleroms im Jahr 1858 beschrieb, war VA Karavaev (1911-1892), ein hervorragender russischer und ukrainischer Chirurg, Augenarzt und Rhinologe, einer der Begründer der Augenheilkunde und Rhinoplastik. Im Jahr 1870 schlug F. Hebra, ein hervorragender österreichischer Dermatologe und Leiter der österreichischen dermatologischen Schule im 19. Jahrhundert, vor, diese Krankheit Rhinosklerom zu nennen, da die 10 von ihm beschriebenen Fälle dieser Krankheit Läsionen der äußeren Nase betrafen. Im Jahr 1888 gab N. M. Volkovich dieser Krankheit einen neuen Namen - Sklerom der Atemwege, da sie nicht nur die Nase, sondern die gesamten Atemwege bis hinunter zu einzelnen Bronchien betrifft. Im Jahr 1876 fand J. Mikulicz im Sklerom Infiltrate und beschrieb eigentümliche schaumige (helle) Zellen, die sogenannten Mikulicz-Zellen. Im Jahr 1876 entdeckte der österreichische Bakteriologe A. Frish den Erreger des Skleroms - ein gramnegatives gekapseltes Stäbchen, von dem einige Jahre später eine Reinkultur isoliert und dessen morphologische Merkmale von N. M. Volkovich beschrieben wurden.

Pathologische Anatomie

Die Entwicklung eines skleromatösen Infiltrats verläuft in vier Stadien.

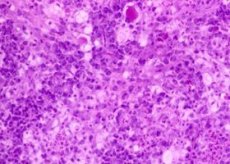

- Stadium I ist gekennzeichnet durch eine Verdickung der Nasenschleimhaut (oder einer anderen Lokalisation in den oberen Atemwegen) und die Bildung braunroter oder dunkelroter Infiltrate, die zunächst eine weich-elastische, dann eine dichte knorpelige Konsistenz aufweisen und nicht zum Zerfall neigen. In diesem Stadium enthält das Infiltrat Entzündungszellen (Lymphozyten, Plasmazellen, Histiozyten und Neutrophile). Unter diesen gebildeten Elementen beginnen größere (20–50 µm), vakuolisierte Zellen mit exzentrisch gelegenem Kern und chromatinreichem Protoplasma (Mikulicz-Zellen) hervorzustechen.

- Im Stadium II überwiegt die histiozytäre Infiltration, und es kommt zur Transformation der Histiozyten in Mikulicz-Zellen. In und um diese Zellen findet man eine große Anzahl von Volkovich-Frisch-Stäbchen und eigentümlichen Russell-Körpern aus hyalinem Material mit einer Größe von 30–40 µm.

- Im Stadium III kommt es zu einer Verminderung der Histiozytenzahl, einer Zunahme der Mikulicz-Zellen, Bindegewebselementen und der Bildung von Kollagenfasern.

- In diesem Stadium beginnt der Prozess der Vernarbung skleromatöser Infiltrate, der im Stadium IV seinen Höhepunkt erreicht. Dabei verschwinden Mikulicz-Zellen und Histiozyten und werden durch Kollagenfasern ersetzt, deren Anzahl mit der Bildung von dichtem Narbengewebe zunimmt. Dieser Prozess führt zu einer anhaltenden Verengung des Lumens der Atemwege (teilweise oder vollständige Verstopfung der Nasengänge, bei anderer Lokalisation in den Atemwegen - zu einer Stenose des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Bronchien).

In der Regel beginnen sich skleromatöse Läsionen in der Nasenschleimhaut zu entwickeln. Ihre weitere Ausbreitung kann sowohl in aufsteigender als auch in absteigender Richtung erfolgen und betrifft Nase, Lippen, manchmal Mundwinkel, Zäpfchen, Nasopharynx, weichen und harten Gaumen, obere Atemwege, selten Tränenkanäle, Gehörgänge, Mittelohr und Bindehaut des Auges.

Symptome eines Nasenskleroms

Im Anfangsstadium gibt es keine nennenswerten Beschwerden. Pathologische Veränderungen der Nasenschleimhaut verursachen keine Schmerzen und verlaufen ohne Allgemeinerkrankungen. Die Nasenschleimhaut bietet das Bild einer banalen chronischen katarrhalischen Entzündung. Die Entwicklung des Entzündungsprozesses verursacht Juckreiz in der Nase, häufiges Niesen, schleimigen oder schleimig-eitrigen Ausfluss. Die Nasenschleimhaut hat eine blassrosa Farbe. In diesem Stadium wird die Krankheit oft durch allergische Manifestationen maskiert, aber die verwendeten Antiallergika stoppen die Entwicklung der Krankheit nicht und nach einigen Jahren entwickelt sich eine Atrophie der Nasenschleimhaut und der Nasenmuscheln, infolge derer sich die Nasengänge erweitern. Dann erscheinen Krusten mit einem unangenehmen, spezifischen „süßlichen“ Geruch in der Nasenhöhle, der sich von ozenösen und syphilitischen unterscheidet. Nasenbluten wird häufiger, Hyposmie entwickelt sich. In diesem Stadium wird Rhinosklerom oft mit Ozena verwechselt, doch bei genauerer Betrachtung mit dem Mikroskop sind kleine papilläre Schleimhautverdickungen auf der Nasenschleimhaut entweder im vorderen Nasenbereich oder in den Choanen zu erkennen. Am häufigsten treten diese Veränderungen an Stellen mit physiologischer Verengung der oberen Atemwege auf. Der Höhepunkt der Erkrankung ist durch das Auftreten und die schnelle Zunahme von Sklerominfiltraten gekennzeichnet, die zu Schwierigkeiten und schließlich zum vollständigen Stillstand der Nasenatmung, einer Abnahme der Riechschärfe bis hin zur vollständigen Anosmie führen.

Abhängig von der Lokalisation des Prozesses kann das Rhinosklerom verschiedene visuelle Aspekte annehmen. Galoppierende Formen des Skleroms sind selten, manchmal mit Ausbreitung auf die Nasenbeine, den harten Gaumen und den Alveolarfortsatz. Die Entwicklung von Sklerominfiltraten auf Höhe der Nasenklappe führt zu einer Verstopfung der Nase, und Schäden an der äußeren Nase treten manchmal in Form eines rhinophymähnlichen Skleroms auf. Andere anatomische Formationen sind selten betroffen. Die Bildung kulissenartiger Stränge im Nasopharynx führt manchmal zu dessen fast vollständiger Trennung vom Rachenraum. Die Ausbreitung auf den weichen Gaumen führt zu dessen Faltenbildung und Deformation, was Schluckbeschwerden, insbesondere bei flüssiger Nahrung, und Stimmstörungen verursacht.

Der Allgemeinzustand des Patienten mit Sklerom bleibt zufriedenstellend und wird nur durch Atembeschwerden aufgrund der Entwicklung einer chronischen allgemeinen Hypoxie gestört. In diesem Fall haben Patienten häufig einen deutlich gestörten Basal- und Stickstoffstoffwechsel, es entwickeln sich hypochrome Anämie, Lymphozytose, Eosinophilie und in einigen Fällen wird Monozytopenie beobachtet. Die BSG ist ständig erhöht.

Entwicklung und Komplikationen

Die Krankheit entwickelt sich sehr langsam, über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte. Fälle von Spontanheilung sind unbekannt, und selbst die aktivste und modernste Behandlung garantiert keine vollständige Heilung; man kann nur von einer vorübergehenden Remission oder einem Aussetzen der Krankheit sprechen. Der sklerotische Prozess kann sich entweder der Länge nach ausbreiten oder durch gesunde Schleimhautbereiche „springen“ und einzelne Segmente befallen, beginnend in der Nase und erreichend Choanen, Nasopharynx, Gehörgänge, Rachen, Kehlkopf, Luftröhre und Bronchien. Die Nasennebenhöhlen sind selten betroffen.

Die häufigsten Komplikationen sind Atemwegsobstruktion, chronische Hypoxie, Lungenentzündung und Lungentuberkulose. In diesen Fällen erreichen die Patienten extreme Erschöpfung und sterben entweder an irreversiblen Stoffwechselveränderungen oder an Erstickung (selbst bei rechtzeitiger Tracheotomie), wenn diese zu einer Obstruktion der Luftröhre und Bronchien geführt hat.

Diagnose von Nasensklerom

Im Anfangsstadium der Erkrankung ist die Diagnose schwierig, da die Entzündungserscheinungen in der Nase denen bei einer banalen katarrhalischen Rhinitis sehr ähnlich sind. In allen Fällen eines anhaltenden „laufenden Nasenausflusses“, der von kaum wahrnehmbaren produktiven Prozessen in der Nasenschleimhaut und einem spezifischen Nasengeruch begleitet ist, sollte jedoch unter Berücksichtigung der epidemiologischen Vorgeschichte das Vorhandensein eines Rhinoskleroms vermutet werden. Eine weitere Untersuchung des Patienten sollte das Ziel haben, diese Krankheit zu identifizieren. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass Labortests nicht immer ein positives Ergebnis liefern, aber selbst wenn diese nicht vorliegen, kann ein Sklerom nicht ausgeschlossen werden. Die Diagnose wird im Stadium ausgeprägter klinischer und morphologischer Manifestationen erleichtert. Zur Diagnosestellung sind eine Endoskopie der oberen Atemwege, Biopsie, Röntgen, Agglutinationsreaktion nicht eingekapselter Stämme des Frisch-Volkovich-Bazillus, allergische Hautreaktionen und möglicherweise sogar die Komplementbindungsreaktion des Patientenserums und des Serums von mit dem Frisch-Volkovich-Bazillus immunisierten Kaninchen wichtig. Laut einer Reihe von Autoren ist eine positive Bordet-Zhangu-Reaktion beim Sklerom am beständigsten, sie kann jedoch nicht als spezifisch für diese Erkrankung angesehen werden. Durch Aussaat von Sklerommaterial (Nasenausfluss, zerkleinerte Biopsieproben) auf Agar-Agar kann in 80 – 90 % der Fälle die Frisch-Volkovich-Bazillus-Kultur isoliert werden. Obwohl selten, kann eine mikroskopische Untersuchung von Skleromgewebe riesige vakuolisierte Mikulicz-Zellen, fuchsinophile Russell-Körper und zahlreiche Plasmazellen zeigen.

Was muss untersucht werden?

Differentialdiagnostik

Rhinosklerom kann, wie Sklerom jeder anderen Lokalisation, in verschiedenen Entwicklungsstadien eine gewisse Ähnlichkeit mit verschiedenen Krankheiten aufweisen. Im Debütstadium unterscheidet es sich von katarrhalischer oder einfacher atrophischer Rhinitis, Ozena und syphilitischen Läsionen. Es wurden Fälle von kombinierten Erkrankungen mit Ozena und Sklerom beschrieben. Im reifen Stadium können skleromatöse Infiltrate mit Manifestationen jeder Krankheit verwechselt werden, die durch das Auftreten von Infiltraten und Tumoren gekennzeichnet ist, einschließlich Tuberkulose, Syphilis, Lepra, gutartigen und bösartigen Tumoren usw.

Behandlung von Nasensklerom

Zahlreiche im 19. und 20. Jahrhundert vorgeschlagene Behandlungsmethoden brachten praktisch keine positiven Ergebnisse. Zu diesen Methoden sind die folgenden zu nennen: biologische (Impftherapie, Autoimplantation von skleromatösem Gewebe, bestrahlte Bluttransfusionen), chemische (Jodpräparate, Karbol- und Chromsäure, Zinkchlorid, Neosalvarsan, Chinin- und Wismutpräparate usw.), physikalische (Diathermokoagulation, Strahlentherapie), mechanische (Bougierung) und chirurgische (Entfernung von Narbenstenosen, plastische Chirurgie, Tracheotomie). Gegenwärtig werden relativ gute Ergebnisse durch die Behandlung mit Streptomycin (lokal in Form von Salben und Aerosolen, parenteral in langen Kuren von 2–3 Monaten) und Röntgentherapie erzielt. Darüber hinaus werden Auromycin, Terramycin und intravenöse Infusionen einer 5%igen PAS-Lösung mit ermutigenden Ergebnissen eingesetzt. Die antisklerotische Wirkung von Kortison bei Skleromen ist nicht erkennbar.

Bei Stoffwechselstörungen werden allgemeine Behandlungen verordnet: Kalziumpräparate, Vitamintherapie, Präparate zur Normalisierung des Säure-Basen-Haushalts, vollwertige Kohlenhydrat- und Proteinernährung.

Die Prognose für eine vollständige Genesung ist in fortgeschrittenen Fällen ungünstig.

[

[