Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Menschlicher arterieller Puls

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

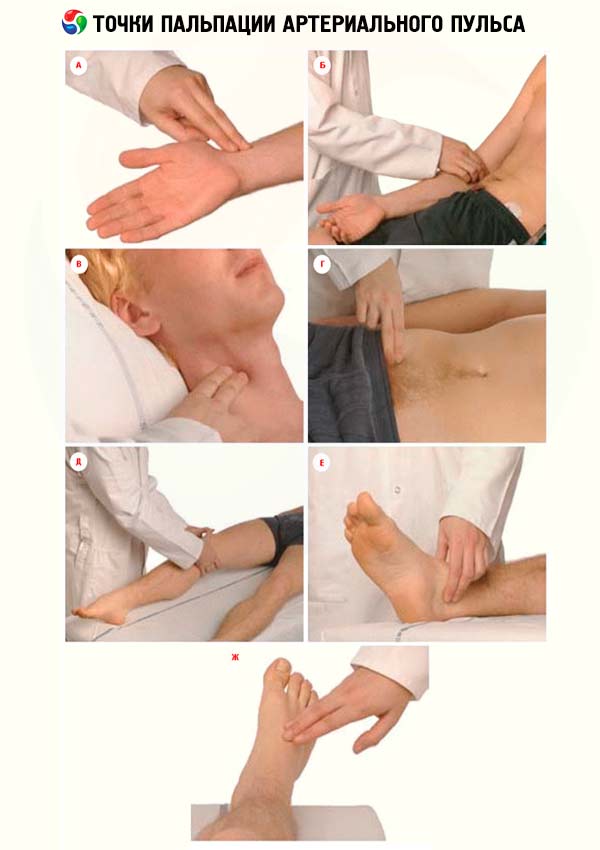

Die Untersuchung peripherer Arterien beginnt üblicherweise mit einer Inspektion, bei der sichtbare Pulsationen, beispielsweise in den Halsschlagadern, festgestellt werden können. Am wichtigsten ist jedoch die Palpation des peripheren arteriellen Pulses. Der Puls wird an den Halsschlagadern, der Arteria brachialis, der Arteria radialis, der Arteria femoralis, der Arteria poplitea und der Arteria pulmonalis bestimmt. Die Beurteilung des peripheren arteriellen Pulses und seiner Eigenschaften an den Arteria radialis ist allgemein anerkannt.

Messung des arteriellen Pulses

Der Puls (Pulsus) ist eine rhythmische Schwingung der Arterienwand, die durch Veränderungen der Blutfüllung infolge von Herzkontraktionen verursacht wird. Die wichtigste klinische Methode zur Beurteilung des Zustands der Arterien und ihrer Pulsation ist die Palpation. Der Puls wird im Bereich der Arteria radialis in ihrem distalen Abschnitt untersucht. Diese Stelle ist für die Pulsbestimmung am bequemsten, da die Arterie hier direkt unter der Haut auf einem dichten Knochen liegt. Lageanomalien sind zwar möglich, aber vergleichsweise selten. Beim Palpieren des Pulses sollten die Armmuskeln nicht angespannt sein. Zunächst wird die Pulsation der Arteria radialis gleichzeitig an beiden Armen untersucht; wenn keine Asymmetrie vorliegt, wird der Puls an einem Arm bestimmt. Mit den Fingern der rechten Hand greift der Arzt den Unterarm der zu untersuchenden Person in der Nähe des Handgelenks, sodass sich der Daumen auf der Rückseite des Unterarms befindet und zwei oder drei weitere auf der Vorderseite im Bereich der Arteria radialis. Mit zwei bis drei Fingern wird der Arterienbereich vorsichtig abgetastet und mit unterschiedlicher Kraft zusammengedrückt, bis der periphere Blutfluss vollständig stoppt. Die Arteria radialis wird üblicherweise als elastischer Strang ertastet. Bei atherosklerotischen Läsionen können die Arterienwände verdickt und gekrümmt sein. Der Puls wird auf folgende grundlegende Eigenschaften untersucht: Frequenz, Rhythmus, Spannung, Füllung, Größe und Form der Pulswelle.

Der Puls ist normal

Normalerweise sind die Pulsschwingungen an den beiden entsprechenden Arterien symmetrisch. Unterschiedliche Pulseigenschaften an der rechten und linken Arteria radialis sind die Grundlage für unterschiedliche Pulse (S. Unterschied). Dieser Unterschied betrifft die Füllung und Spannung des Pulses sowie den Zeitpunkt seines Auftretens. Wenn der Puls auf einer Seite weniger füllend und spannungsreich ist, sollte man an eine Verengung der Arterie entlang des Wegs der Pulswelle denken. Eine deutliche Abschwächung des Pulses auf einer Seite kann mit einem dissektiven Aortenaneurysma, einer peripheren Embolie oder einer Vaskulitis, einschließlich einer Aortenschädigung (meistens Aortitis ) auf verschiedenen Ebenen, verbunden sein. Im letzteren Fall führt eine allmähliche Schädigung der Mündung einer der großen Arterien zum Verschwinden der Pulsation an der Arteria radialis ( Takayasu-Syndrom ).

Während der Abnahme der Pulswelle ist ein leichter neuer Anstieg spürbar. Ein solcher Doppelpuls wird als dikrotisch bezeichnet. Der dikrotische Anstieg ist auch dem normalen Puls inhärent, der im Blutdruckdiagramm aufgezeichnet wird. Beim Abtasten des Pulses ist Dikrotie selten erkennbar. Die dikrotische Welle erklärt sich dadurch, dass zu Beginn der Diastole ein Teil des Aortenblutes eine leichte Rückwärtsbewegung ausführt und scheinbar auf die geschlossenen Klappen trifft. Dieser Aufprall erzeugt eine neue periphere Welle, die der Hauptwelle folgt.

Bei korrektem Rhythmus, aber erheblichen Schwankungen der Herzleistungsgröße, kommt es zum sogenannten Wechselpuls (P. alternans), bei dem die Füllung einzelner Pulswellen schwankt.

Somit werden verschiedene Veränderungen der Pulseigenschaften festgestellt. Unter ihnen sind neben Frequenz und Rhythmus die Füllung und Spannung des Pulses am wichtigsten. In typischen Fällen hat ein gesunder Mensch einen rhythmischen Puls mit mäßiger (oder zufriedenstellender) Füllung und nicht angespannt.

Bewertung der Eigenschaften und Hauptmerkmale des Impulses

Die Pulsfrequenz wird bestimmt, indem die Pulsschläge 15 bis 30 Sekunden lang gezählt und die resultierende Zahl mit 4-2 multipliziert wird. Bei einem abnormalen Rhythmus sollte der Puls die ganze Minute über gezählt werden. Die normale Pulsfrequenz beträgt für Männer 60–70 Schläge pro Minute, für Frauen bis zu 80 Schläge pro Minute, bei Kindern und älteren Menschen ist der Puls schneller. Bei der Beurteilung der Pulsfrequenz sollte berücksichtigt werden, dass ihre Frequenz bei geistiger Erregung zunimmt, bei manchen Menschen - beim Gespräch mit einem Arzt, bei körperlicher Anstrengung, nach dem Essen. Beim tiefen Einatmen beschleunigt sich der Puls und beim Ausatmen wird er langsamer. Eine erhöhte Pulsfrequenz wird bei vielen pathologischen Zuständen beobachtet.

Der Pulsrhythmus kann regelmäßig (p. regularis) oder unregelmäßig (p. irregularis) sein. Normalerweise folgen Pulswellen in kurzen Abständen aufeinander. In diesem Fall sind die Pulswellen normalerweise gleich oder nahezu gleich – dies ist ein gleichmäßiger Puls (p. aequalis). Unter pathologischen Bedingungen können Pulswellen unterschiedliche Werte aufweisen – einen ungleichen Puls (p. inaequalis), der von der Differenz zwischen diastolischer Füllung und systolischem Auswurf des linken Ventrikels abhängt.

Die systolische Leistung während einzelner Kontraktionen des Herzens kann so unterschiedlich sein, dass die Pulswelle bei Kontraktionen mit geringer Leistung die Arteria radialis möglicherweise nicht erreicht und die entsprechenden Pulsschwankungen bei der Palpation nicht wahrgenommen werden. Wenn daher die Anzahl der Herzschläge gleichzeitig durch Auskultation des Herzens und durch Palpation des Pulses an der Arteria radialis bestimmt wird, wird ein Unterschied festgestellt, d. h. ein Pulsdefizit. Beispielsweise beträgt die Anzahl der Herzschläge während der Auskultation 90 pro Minute und der Puls an der Arteria radialis 72 pro Minute, d. h. das Pulsdefizit beträgt 18. Ein solcher Puls mit einem Defizit (P. deficiens) tritt bei Vorhofflimmern mit Tachykardie auf. In diesem Fall werden große Unterschiede in der Dauer der diastolischen Pausen und folglich im Füllungsgrad des linken Ventrikels beobachtet. Dies führt zu einem signifikanten Unterschied in der Höhe der Herzleistung während einzelner Systolen. Herzrhythmusstörungen lassen sich am besten durchein Elektrokardiogramm charakterisieren und beurteilen.

Die Pulsspannung beschreibt den Druck, der auf das Gefäß ausgeübt werden muss, um die Pulswelle in der Peripherie vollständig zu unterbrechen. Die Pulsspannung hängt vom arteriellen Druck in der Arterie ab, der sich anhand der Pulsspannung grob abschätzen lässt. Man unterscheidet zwischen einem gespannten bzw. harten Puls (P. durus) und einem weichen bzw. entspannten Puls (P. mollis).

Die Pulsfüllung entspricht den Volumenschwankungen der Arterie während Herzkontraktionen. Sie hängt vom Ausmaß des systolischen Auswurfs, der Gesamtblutmenge und seiner Verteilung ab. Die Pulsfüllung wird durch Vergleich des Volumens der Arterie bei vollständiger Kompression und bei wiederhergestelltem Blutfluss beurteilt. Je nach Füllung unterscheidet man zwischen einem vollen Puls (p. plenus) bzw. zufriedenstellender Füllung und einem leeren Puls (pp. vacuus). Das auffälligste Beispiel für eine Abnahme der Pulsfüllung ist der Puls im Schockzustand, wenn die zirkulierende Blutmenge und gleichzeitig der systolische Auswurf abnehmen.

Die Pulsgröße wird anhand der Gesamtbeurteilung der Spannung und Füllung des Pulses sowie deren Schwankungen bei jedem Pulsschlag bestimmt. Die Pulsgröße ist umso größer, je größer die Amplitude des arteriellen Drucks ist. Je nach Größe unterscheidet man zwischen dem großen Puls (P. magnus) und dem kleinen Puls (P. parvus).

Die Pulsform ist durch die Geschwindigkeit des Druckanstiegs und -abfalls in der Arterie gekennzeichnet. Der Anstieg kann schneller erfolgen, was von der Geschwindigkeit abhängt, mit der die linke Herzkammer Blut in das Arteriensystem ausstößt. Ein Puls, der durch einen schnellen Anstieg und einen schnellen Abfall der Pulswelle gekennzeichnet ist, wird als schnell (p. celer) bezeichnet. Ein solcher Puls wird bei einer Aortenklappeninsuffizienz beobachtet, in geringerem Maße bei erheblicher nervöser Erregung. In diesem Fall ist der Puls nicht nur schnell, sondern auch hoch (p. celer et altus). Die entgegengesetzte Pulsform – p. tardus et parvus – ist durch einen langsamen Anstieg und allmählichen Abfall der Pulswelle gekennzeichnet. Ein solcher Puls tritt bei einer Stenose der Aortenöffnung auf.

Auskultation der Arterien

Die Auskultation der Arterien erfolgt ohne nennenswerten Druck, da hoher Druck künstlich stenotische Geräusche verursacht. Die folgenden Hauptstellen zum Abhören werden beachtet: Halsschlagader - am inneren Rand des Musculus sternocleidomastoideus auf Höhe der Oberkante des Schildknorpels; Subclavia - unter dem Schlüsselbein; Femoralis - unter dem Leistenband; Nieren - im Nabelbereich links und rechts. Unter normalen Bedingungen sind Töne über den Halsschlagadern und der Subclavia zu hören: Der I-Ton hängt vom Durchgang der Pulswelle ab, der II-Ton ist mit dem Zuschlagen der Aorten- und Pulmonalarterienklappen verbunden. Geräusche in den Arterien sind während ihrer Erweiterung oder Verengung sowie während der Weiterleitung von im Herzen erzeugten Geräuschen zu hören.

Eine besondere Bedeutung bei der Blutdruckbestimmung kommt der Auskultation der Gefäße in der Ellenbeuge zu.

[

[