Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Galle Stase

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

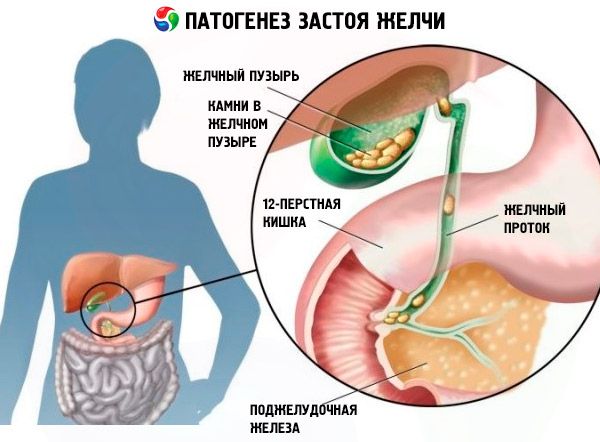

Unter den Verdauungspathologien unterscheiden Gastroenterologen die Gallenstauung, ein Syndrom, das auf Probleme in der Funktion des hepatobiliären Systems hinweist: der Leber, die die Galle produziert, der Gallenblase (ein Gallendepot, in dem sie konzentrierter wird) oder des Gallentransportsystems (intra- und extrahepatische Gallengänge).

Warum ist eine Gallenstauung gefährlich?

Diese Pathologie wird immer häufiger diagnostiziert, daher sollten Sie wissen, wie gefährlich eine Gallenstauung für den Körper ist. Nach dem Essen beginnen die darin enthaltenen Fette zu emulgieren. Damit jedoch Lipide verdaut und lipophile Vitamine vollständig aufgenommen werden können, werden neben Magensaft und Pankreasenzymen auch Gallensäuren und deren Salze benötigt – die Hauptbestandteile der Galle. Von der Gallenblase gelangen sie in den Zwölffingerdarm, wo der Prozess der Emulgierung und kolloidalen Hydrolyse der Fette fortgesetzt wird.

Wenn die Galle stagniert (d. h. nicht in den Darmabschnitt des Verdauungstrakts gelangt), nimmt die Aktivität des Darmenzyms Lipase ab, und Fette werden nicht vollständig abgebaut und gelangen in erheblichen Mengen ins Blut, was die Umwandlung von Glukose in Glykogen erschwert (was mit der Entwicklung von Diabetes behaftet ist). Eine Stagnation der Galle ist gefährlich, da die Entfernung von überschüssigem Cholesterin, das in der Galle selbst vorhanden ist, verringert wird: Sie verursacht Hypercholesterinämie (hoher Cholesterinspiegel im Blut) und beschleunigt die Entwicklung von Arteriosklerose.

Eine Stagnation der Galle in der Gallenblase führt häufig zu einer Entzündung (sekundäre Cholezystitis) oder Cholelithiasis. Bei Vorhandensein von Steinen in der Gallenblase entwickelt sich am häufigsten eine akute und chronische Cholezystitis mit Gallenstauung.

Eine Gastritis und ein Gallenstau können gleichzeitig diagnostiziert werden, wenn die Schleimhaut von Speiseröhre und Magen Gallensäuren ausgesetzt ist, die „rückwärts“ aus dem Zwölffingerdarm in die Schleimhaut gelangen – bei chronischem duodenogastralen Reflux (aufgrund einer Schwäche des Ösophagusschließmuskels).

Eine Stagnation der Galle in den Gallengängen kann zu einer sogenannten sklerosierenden Cholangitis führen – einer Entzündung, Fibrose und Verengung der Gallengänge.

Wenn die Zirkulation der Gallensäuren im Magen-Darm-Trakt gestört ist, verringert sich die Aufnahme von Fetten (Fettmalabsorption) und fettlöslichen Vitaminen: Retinol (Vitamin A), Ergocalciferol (Vitamin D), Tocopherol (Vitamin E), Phyllochinone (Vitamine der Gruppe K). Die bekanntesten Folgen und Komplikationen eines Vitamin-A-Mangels sind eine Verschlechterung des Dämmerungssehens, und ein Vitamin-D-Mangel ist Osteomalazie (wenn eine Abnahme der Knochenmineralisierung zu deren Erweichung führt). Gleichzeitig beeinträchtigt ein Mangel an Vitamin A und D die Aufnahme von Kalzium, wodurch das Knochengewebe noch weniger dicht wird und Osteoporose entsteht. Und ein Vitamin-K-Mangel droht eine Verringerung der Blutgerinnung und das Auftreten von hämorrhagischer Diathese und Blutungen.

Eine sehr reale Bedrohung durch chronische Gallenstauung ist eine erhöhte Darmsäure, da Galle aufgrund der Anwesenheit von Calciumkationen den Säuregehalt des mit Magensaft gesättigten Mageninhalts reduziert, der in die Darmverdauungsphase gelangt. Bei Gallenstauung (Cholestase) kommt es zu einem Säure-Basen-Ungleichgewicht im Magen-Darm-Trakt. Die Folge der Übersäuerung sind Aszites (Wassersucht) und eine schlechte Darmfunktion aufgrund der Vermehrung pathogener Mikroben.

Bei längerer Gallenstauung in der Leber kann ein Anstieg der in der Leber produzierten Chenodesoxycholsäure zum Absterben von Hepatozyten und zur fokalen Nekrose des Leberparenchyms führen. Dies ist eine sehr schwerwiegende Komplikation, da die Leber für sehr wichtige Funktionen verantwortlich ist.

Bei einer Gallenstauung im Darm steigt die Toxizität konjugierter Stoffwechselprodukte und exogener Toxine (auch bakteriellen Ursprungs). Folgen und Komplikationen betreffen auch die Hormonsynthese, die deutlich reduziert ist, da für deren Produktion Lipide benötigt werden.

Epidemiologie

Studien zufolge sind bis zu 70 % der Fälle auf einen extrahepatischen Gallenstau zurückzuführen. Dieses Syndrom tritt häufiger bei Frauen auf, insbesondere während der Schwangerschaft. Aufgrund der Unreife des Leberenzymsystems sind Neugeborene und Kinder in den ersten zwei bis drei Lebensjahren anfälliger für einen Gallenstau.

Ursachen Gallenstauung

In der klinischen Gastroenterologie sind die Ursachen der Gallenstauung mit der Zerstörung von Hepatozyten aufgrund einer primären biliären oder alkoholischen Leberzirrhose (hepatozelluläre Stauung) verbunden; mit Leberschäden aufgrund von Infektionen oder Parasiten (Virushepatitis A, C, G; Lebertuberkulose; Amöbiasis, Opisthorchiasis, Giardiasis usw.); mit der Wirkung verschiedener Toxine oder Arzneimittelbestandteile (einschließlich Sulfonamide, Penicillin-Antibiotika, Analgetika, Hormone) auf die Leber.

Wie Experten anmerken, kommt es zu einer Gallenstauung in der Leber, wenn eine Leberzyste, bösartige Neubildungen oder Metastasen vorliegen.

Zu den Gründen, warum es in der Gallenblase und den Gallengängen zu einem Gallenstau kommt, gehören:

- Gallenblasendyskinesie;

- Gallensteine;

- Knick der Gallenblase;

- Tumoren der Gallenblase oder der Gallengänge;

- Entzündung im Bereich des Gallenblasenhalses;

- zystische Bildungen des Gallengangs oder dessen Kompression durch eine in der Bauchspeicheldrüse lokalisierte Zyste;

- Kompression und Verengung des Anfangsabschnitts des gemeinsamen Lebergangs (Mirizzi-Syndrom);

- Funktionsstörung des Klappensystems der Gallenwege (Sphinkter Oddi, Lütkens, Mirizzi, Heister);

- Störungen der endokrinen und parakrinen Mechanismen der gastroduodenalen Verdauungsphase, verbunden mit einem Ungleichgewicht von Sekretin, Cholecystokinin, Neurotensin und anderen Darmhormonen.

Risikofaktoren

Hypodynamie und Gallenstauung hängen eng zusammen: Je weniger sich ein Mensch bewegt, desto langsamer laufen die Stoffwechselvorgänge in seinem Körper ab und desto höher ist sein Risiko, eine Gallendyskinesie oder die Bildung von Gallensteinen zu entwickeln.

Und zu den typischen postoperativen Folgen zählt der Gallenstau nach einer Gallenblasenentfernung unter Fachleuten die Bildung von Narbengewebe, das das Lumen der Gallengänge verengt.

Ein wichtiger ernährungsbedingter Risikofaktor für einen Gallenstau aufgrund von Gallensteinen kann ein übermäßiger Zuckerkonsum sowie fetthaltige Nahrungsmittel sein, die einen Gallenstau verursachen.

Weitere echte Risikofaktoren für einen Gallenstau sind Alkoholmissbrauch, übermäßiges Essen, Fettleibigkeit und eine vererbte genetische Veranlagung zu Stoffwechselstörungen.

Pathogenese

Die Pathogenese der Gallenstauung in den intrahepatischen Gängen ist mit Infektionen, endokrinen Störungen, genetisch bedingten Stoffwechselstörungen (Thyreotoxikose, Leber- oder Darmamyloidose) und iatrogenen Effekten verbunden. Und die Pathogenese der Gallenstauung in den extrahepatischen Gängen (zystische, gemeinsame Leber- und Gallengänge) beruht auf Veränderungen in der Zusammensetzung der Galle und einer Zunahme ihrer Lithogenität, Anomalien der Gallengänge und deren teilweiser oder vollständiger Obstruktion.

[ 12 ]

[ 12 ]

Symptome Gallenstauung

Zunächst sollte berücksichtigt werden, dass dieser Zustand asymptomatisch sein kann. Und die Intensität und Reihenfolge, in der die Symptome einer Gallenstauung auftreten, hängen von der spezifischen Ursache und den individuellen Eigenschaften des hepatobiliären Systems des Körpers ab. Die ersten Anzeichen sind jedoch Juckreiz und Veränderungen in Kot und Urin. Es wird angenommen, dass Hautjucken mit Gallenstauung eine Reaktion auf einen Anstieg des Gallensäurespiegels im Blutplasma ist, wo sie infolge einer Schädigung der Leberzellen durch Chenodesoxycholsäure entstehen.

Stuhl mit Gallenstau weist eine charakteristische Verfärbung auf, die auf die Störung der Ausscheidung des Gallenfarbstoffs Bilirubin zurückzuführen ist (der normalerweise zu Sterkobilin oxidiert wird, wodurch der Stuhl braun und der Urin strohgelb wird). Urin mit Gallenstau hingegen verfärbt sich dunkel, da der Urobilinspiegel (Urin-Sterkobilin) darin ansteigt.

Verstopfung und Durchfall mit Gallenstauung sind typische Symptome dieser Erkrankung. Da Gallensäuren eine wichtige Rolle bei der Darmmotilität spielen, führt ihre Kontraktion im Darmlumen zu Verstopfung. Durchfall mit Stauung ist entweder mit einem erhöhten Gehalt an unaufgespaltenen Fetten im Stuhl (Steatorrhoe) oder mit Veränderungen der Darmflora verbunden.

Veränderungen der Hautfarbe – Gelbsucht – treten nicht bei allen Patienten auf. Bei ausreichend hohen Plasmaspiegeln von konjugiertem Bilirubin kommt es jedoch zu einer Gelbfärbung von Haut, Lederhaut und Schleimhäuten. Gelbe Flecken (Xanthelasmen) können auf den Augenlidern auftreten, und fokale Hautveränderungen mit Cholesterineinschlüssen (Xanthome) können um die Augen, in den Handflächenfalten, unter der Brust, am Hals und im Windelbereich von Säuglingen auftreten.

Die charakteristischen Schmerzen bei Gallenstauung sind dumpfe, paroxysmale Schmerzen im rechten Oberbauch (Hypochondrium); sie können nach oben und hinten (zum Schlüsselbein, zur Schulter oder zum Schulterblatt) ausstrahlen; akute Anfälle in Form von Koliken sind möglich.

Sodbrennen aufgrund einer Gallenstauung geht oft mit einem ständigen Bitterkeitsgefühl im Mund einher, und auch Mundtrockenheit ist typisch für eine Gallenstauung. Galle hilft beim Abbau von Proteinen und stickstoffhaltigen Basen in der Nahrung, und Mundgeruch aufgrund einer Gallenstauung entsteht durch die Verschlechterung der Verdauung und Aufnahme von Proteinen. Übrigens äußert sich eine Gallenstauung nach einer Gallenblasenentfernung oft in bitterem Aufstoßen der Galle.

Fieber – Temperatur mit Gallenstauung – ist ein Hinweis auf eine Infektion, beispielsweise eine phlegmonöse oder gangränöse Cholezystitis mit Cholelithiasis. Hohes Fieber kann durch eine Sepsis verursacht werden, die sich nach endoskopischen diagnostischen Eingriffen entwickelt.

Zu den Symptomen einer Gallenstauung zählen außerdem Übelkeit und Erbrechen, Schwindel und allgemeines Schwächegefühl, eine vergrößerte Leber (Hepatomegalie) und erhöhter Druck im zur Leber führenden Pfortadersystem. Bei einer Gallenstauung bei Kindern kann ein Mangel an essentiellen mehrfach ungesättigten Fettsäuren (Linolsäure, Linolensäure, Arachidonsäure) zu Wachstumsverzögerungen, Schäden des peripheren Nervensystems und Dermatitis führen. Alopezie, also Haarausfall durch Gallenstauung, ist ebenfalls eine Folge eines Triglyceridmangels.

Gallenstau während der Schwangerschaft

Klinische Studien der letzten Jahre haben gezeigt, dass Gallenstauungen während der Schwangerschaft durch Östrogene ausgelöst werden, die die meisten Prozesse im Körper der werdenden Mutter regulieren. Schwangere produzieren daher mehr Sekretin und damit mehr Galle. Gleichzeitig steigt jedoch die Ausschüttung des Wachstumshormons Somatotropin (STH) an und blockiert das Hormon Cholecystokinin, das für die Kontraktion der Gallenblase und des Gallengangs verantwortlich ist.

Gallenstauung in der Schwangerschaft (idiopathische Schwangerschaftsgelbsucht oder geburtshilfliche Cholestase) äußert sich meist in starkem Juckreiz (insbesondere an Handflächen und Fußsohlen) in der Mitte des zweiten oder dritten Trimesters, wenn der Östrogenspiegel seinen Höhepunkt erreicht. Zusätzlich sind Serumaminotransferase, alkalische Phosphatase und unkonjugierte Gallensäurewerte deutlich erhöht; weitere Symptome sind selten. Eine spontane Linderung und Abheilung der Symptome tritt innerhalb von zwei bis drei Wochen nach der Entbindung ein.

Die Epidemiologie der Gallenstauung bei schwangeren Frauen zeigt eine Prävalenz dieser Erkrankung bei Frauen von 0,4 bis 1 % in den meisten Gebieten Mittel- und Westeuropas sowie Nordamerikas, während diese Zahl in skandinavischen und baltischen Ländern 1 bis 2 % erreicht und in einigen Regionen Lateinamerikas bis zu 5 bis 15 %.

In diesem Fall werden folgende Folgen und Komplikationen einer Gallenstauung bei Schwangeren festgestellt: Frühgeburt (20-60 %), Mekoniumfärbung im Fruchtwasser (mehr als 25 %), fetale Bradykardie (14 %), fetale Notlage (22-40 %), fetaler Verlust (0,4-4 %).

Bei 45–70 % der Frauen kommt es zu einem Gallenstau, der auch bei allen nachfolgenden Schwangerschaften auftritt.

Übrigens: Bei Juckreiz und fehlender Gelbsucht wird oft nicht zwischen Gallenstau und Allergien unterschieden und die Patienten wenden sich an Dermatologen, die ihnen in keiner Weise helfen können.

[ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ]

[ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ]

Gallenstauung bei einem Kind

Es gibt viele Gründe, die bei einem Kind zu einem Gallenstau führen können, darunter:

- Fehlen der Gallenblase (Agenesie);

- Verdoppelung der Gallenblase (vollständig oder rudimentär);

- Vertiefung der Gallenblase in das Leberparenchym;

- Divertikel (Vorwölbung eines Teils der Wand) der Gallenblase;

- angeborene Erweiterung der Gallengänge in der Leber (Caroli-Syndrom);

- angeborene Strikturen bei Vorhandensein einer Zyste des gemeinsamen Gallengangs;

- eine recht häufige angeborene (durch Mutationen im Gen der Serin-Verdauungsenzyme verursachte) Störung der Synthese von hepatischem Alpha-1-Antitrypsin;

- genetisch bedingte Verkleinerung oder vollständiges Fehlen der intrahepatischen Gänge (Gallengangsatresie);

- heterogene Störung der Gallenbildung - progressive familiäre intrahepatische Stauung (Morbus Byler); Pathogenese ist mit Mutationen in den Genen des hepatozellulären Transportsystems verbunden; wird bei einem von 50.000 bis 90.000 Neugeborenen diagnostiziert.

Lesen Sie auch – Angeborene Anomalien der Gallenwege

Darüber hinaus kann eine Gallenstauung bei Vorschul- und Schulkindern die gleichen Ursachen haben wie bei Erwachsenen (siehe oben). Am häufigsten ist die Ätiologie jedoch mit einer beeinträchtigten Gallenblasenmotilität und Funktionsstörungen der Gallenwege verbunden.

Diagnose Gallenstauung

In der klinischen Praxis erfolgt die Diagnose einer Gallenstauung durch eine Untersuchung, bei der neben der Anamneseerhebung und Untersuchung des Patienten folgende Untersuchungen durchgeführt werden:

- allgemeiner Bluttest;

- biochemischer Bluttest auf Bilirubin-, Cholesterin-, Gallensäure-, 5-Nukleotidase-, Aminotransferasen- und Leberenzyme – alkalische Phosphatase, Leucin-Aminopeptidase (LAP) und Gamma-Glutamyl-Transpeptidase (GGT);

- Bluttest auf Antikörper gegen Parasiten;

- Urinanalyse auf Urobilin;

- Stuhlanalyse auf Parasitenbefall.

Die instrumentelle Diagnostik von Pathologien im Zusammenhang mit Gallenstauung erfolgt mit:

- Ultraschalluntersuchung (Ultraschall) der Gallenblase, der Leber und des Dünndarms;

- dynamische Choleszintigraphie;

- Ösophagogastroduodenoskopie;

- Radioisotopen-Hepatobiliäre-Szintigraphie;

- endoskopische Cholangiographie;

- endoskopische retrograde Radiographie der Gallengänge und der Bauchspeicheldrüse (ERCP).

- CT oder MRT der Verdauungsorgane.

Was muss untersucht werden?

Welche Tests werden benötigt?

Differenzialdiagnose

Die Aufgabe der Differentialdiagnostik besteht darin, klar zwischen Problemen des hepatobiliären Systems zu unterscheiden, die Gallenstauungen und erbliche Defekte der Gallenausscheidung (Rotor-, Dubin-Johnson-Syndrom), unkonjugierte Hyperbilirubinämie (Gilbert-Syndrom), parenchymatösen Ikterus, Hämaturie, Carotinämie, erythropoetische Porphyrie, hepatische Form der infektiösen Mononukleose usw. verursachen.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Gallenstauung

Die Prinzipien der komplexen Behandlung der Gallenstauung basieren auf: Wenn die Ursache beseitigt werden kann, erfolgt die Behandlung ätiologisch, einschließlich einer chirurgischen Behandlung; wenn die Ursache nicht beseitigt werden kann, erfolgt die Therapie symptomatisch mit der größtmöglichen Auswirkung auf einzelne pathogenetische Komponenten.

Wenn eine Gallenstauung in der Gallenblase oder Leber keinen Gallengangverschluss verursacht hat, werden Medikamente auf Basis von Ursodeoxycholsäure, einem Bestandteil der Galle, eingesetzt. Dazu gehört das hepatoprotektive Medikament mit choleretischer (die Gallensynthese steigernder) und choleretischer Wirkung Ursofalk (Ursochol, Holacid, Ursosan, Ursoliv, Ukrliv, Choludexan und andere Handelsnamen) in Form von Kapseln und Suspension zum Einnehmen. Dieses Medikament reduziert auch die Produktion von Cholesterin und dessen Aufnahme im Dünndarm, was die Wahrscheinlichkeit der Bildung von cholesterinhaltigen Steinen verringert. Kapseln und Suspension werden in einer Dosierung von 10-15-20 mg pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag verschrieben (die genaue Dosis wird vom Arzt festgelegt); die Behandlung ist langfristig.

Ursofalk sollte nicht bei Leberzirrhose, akuter Cholezystitis oder Cholangitis, verkalkten Gallensteinen und deren Dyskinesien sowie bei offensichtlicher Funktionsinsuffizienz von Leber, Bauchspeicheldrüse oder Nieren angewendet werden. Zu den Nebenwirkungen von Ursodeoxycholsäure zählen Schmerzen im Oberbauch, mäßiger Durchfall und die Bildung von Gallenverkalkungen.

Bei Gallenstau werden fast immer Cholagoga verschrieben, wie Allochol, Hofitol (Artichol, Cynarix), Holiver, Odeston (Gimecromon, Cholestil, Holstamin forte usw.). Als wirksamster Hepatoprotektor gilt das Medikament Ademetionin (Geptor, Heptral).

Allochol (bestehend aus Trockengalle, Brennnessel- und Knoblauchextrakten sowie Aktivkohle) fördert die Gallenproduktion und wird daher nicht bei akuten Formen von Hepatitis, Leberfunktionsstörungen und obstruktiver Gelbsucht angewendet. Allochol-Tabletten werden nach den Mahlzeiten eingenommen – dreimal täglich zwei Tabletten. Bei manchen Menschen kann das Medikament Hautallergien und Durchfall auslösen.

Hofitol-Tabletten (und Lösungen zur oralen und parenteralen Verabreichung) enthalten Artischockenblattextrakt, der den Gallenfluss fördert, die Diurese und den Cholesterinstoffwechsel erhöht. Das Medikament in Tablettenform wird dreimal täglich eingenommen, 1-2 Tabletten (vor den Mahlzeiten), die Lösung - 2,5 ml (für Kinder - 0,6-1,25 ml). Hofitol kann Urtikaria verursachen; es ist kontraindiziert für die Anwendung bei Gallensteinen, Gallenstauung und Leberversagen.

Das Choleretikum Holiver enthält neben Artischockenextrakt auch Gallen- und Kurkumaextrakte, die die Synthese von Gallensäuren und die Freisetzung von Lebergalle stimulieren. Das Produkt ist auch wirksam bei Verstopfung im Zusammenhang mit Darmdysbiose und Blähungen. Die Kontraindikationen sind ähnlich wie bei Hofitol; die Standarddosis beträgt 2-3 Tabletten dreimal täglich (vor oder nach den Mahlzeiten).

Choleretische Tabletten Odeston (basierend auf 7-Hydroxy-4-methylcumarin) beschleunigen nicht nur den Gallenfluss, sondern lindern auch Krämpfe. Es wird empfohlen, 10–14 Tage lang dreimal täglich eine Tablette (0,2 g) eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten einzunehmen. Odeston ist kontraindiziert bei unspezifischer Colitis ulcerosa und allen Magen-Darm-Erkrankungen mit Geschwüren, Gallenwegsobstruktion und Hämophilie; es wird nicht zur Behandlung von Kindern angewendet. Nebenwirkungen des Medikaments sind Durchfall, Oberbauchschmerzen und vermehrte Darmgasbildung.

Das Medikament Ademetionin (S-Adenosylmethionin) trägt zur Normalisierung der Leberfunktion und des Stoffwechsels bei. Es werden 2-3 Tabletten pro Tag verschrieben. Kontraindikationen des Medikaments betreffen individuelle Unverträglichkeit und die Anwendung bei der Behandlung von Kindern und schwangeren Frauen (im ersten und zweiten Trimester). Eine mögliche Nebenwirkung sind Beschwerden im Hypochondrium.

Darüber hinaus werden bei der Behandlung von Gallenstauung choleretische Kräutertees aus der Apotheke verwendet. Zum Beispiel choleretischer Tee Nr. 2 (Blüten der Sandimmortelle, Schafgarbenkraut, Pfefferminzblätter, Koriandersamen) oder Tee Nr. 3 (Blüten der Ringelblume, Rainfarn und Kamille sowie Minzblätter). Aus trockenen Rohstoffen wird ein Sud zubereitet – ein Esslöffel pro Glas Wasser (nicht länger als 10 Minuten kochen und eine halbe Stunde in einem geschlossenen Behälter stehen lassen, abseihen und abgekochtes Wasser bis zum ursprünglichen Volumen hinzufügen). Choleretische Tees sollten nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden. Trinken Sie zweimal täglich 100 ml Sud vor den Mahlzeiten.

Hagebutten haben auch choleretische Eigenschaften: Sie können einen Aufguss aus getrockneten Beeren zubereiten oder das Heilmittel Holosas einnehmen (ein Dessertlöffel pro Tag, Kinder - ein halber Teelöffel). Sie sollten auch die Vitamine A, C, D, E, K einnehmen.

Homöopathie

Zu den homöopathischen Mitteln zur Behandlung von Gallenstauungen gehören Galstena (Sublingualtabletten und Tropfen) und Hepar compositum (eine Lösung in Ampullen zur parenteralen Anwendung).

Beide Präparate enthalten viele Komponenten, enthalten aber jeweils Mariendistel (Silybum marianum) oder Mariendistel (in Form eines Extrakts aus den Samen der Pflanze). Unter den Wirkstoffen der Mariendistel ist der Flavonolignan-Komplex (Silibinin, Silybine, Isosilybine, Silychristin, Isosilychristin, Silydianin und Dihydroquercetin) besonders wohltuend für die Leber. Mariendistel enthält außerdem Vitamin K und ω-6-Fettlinolsäure.

Das Medikament Galstena regt die Gallenproduktion an, aktiviert deren Transport von der Leber zur Gallenblase und lindert zudem Krämpfe und Entzündungen. Ärzte empfehlen die Einnahme von zweimal täglich einer Tablette (unter der Zunge) und dreimal täglich 7–10 Tropfen (zwischen den Mahlzeiten). Die Gebrauchsanweisung weist auf allergische Nebenwirkungen hin, Kontraindikationen nennen lediglich Überempfindlichkeit. Galstena enthält jedoch Chelidonium majus, also Schöllkraut, das aufgrund seiner Isochinolin-Alkaloide giftig ist und Krämpfe, Darmkrämpfe, Speichelfluss und Kontraktionen der Gebärmuttermuskulatur verursachen kann.

Das homöopathische Präparat Hepar compositum besteht aus 24 Wirkstoffen (einer davon ist Mariendistel). Es wird intramuskulär oder subkutan injiziert – eine Ampulle alle 3-7 Tage über 3-6 Wochen. Nebenwirkungen sind Urtikaria und Juckreiz.

Chirurgische Behandlung

Heutzutage umfasst die chirurgische Behandlung je nach Ätiologie und Lokalisation der Gallenstauung folgende Arten von chirurgischen Eingriffen:

- laparoskopische Entfernung von Steinen bei Cholelithiasis und Gallengangssteinen (endoskopische Lithoextraktion);

- Entfernung einer Zyste oder eines Tumors, der den Gallenfluss behindert;

- Installation von Stents in den Gallengängen;

- Ballondilatation des Lumens der Gallengänge bei Verstopfung;

- Drainage des gemeinsamen Gallengangs (Choledochostomie);

- Erweiterung der Gallenblase oder ihrer Gänge mit Stenting und Bildung von Gallenanastomosen;

- Gallenblasenschließmuskeloperation;

- Entfernung der Gallenblase (Cholezystektomie).

Bei einer Gallengangsatresie (siehe Abschnitt – Gallenstau bei Kindern) werden die Gänge in der Leber operativ angelegt: Bei Kindern im ersten bis zweiten Lebensmonat wird eine rekonstruktive Operation (Portoenterostomie) durchgeführt, es kann aber auch eine Lebertransplantation erforderlich sein.

Hausmittel

Unter den verschiedenen Rezepten zur Volksbehandlung dieser Pathologie können die geeignetsten Ratschläge hervorgehoben werden:

- Trinken Sie 1–1,5 Monate lang eine Mischung aus selbstgemachten Säften – Karotten-, Apfel- und Rote-Bete-Säfte (in gleichen Anteilen); Sie sollten 150 ml dieses Saftes trinken (eine Stunde nach dem Essen).

- Trinken Sie natürlichen Apfelessig, indem Sie einen Esslöffel davon in eine Tasse Apfelsaft oder Wasser mit Zitronensaft geben; Sie können auch einen Teelöffel Honig hinzufügen.

- Nehmen Sie Mumijo zwei Wochen lang in Wasser aufgelöst ein (0,2 g Tablette pro 500 ml); trinken Sie die gesamte Menge täglich (in mehreren Dosen, eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten). Es wird empfohlen, zwischen den Einnahmezyklen 5-7 Tage Pause einzulegen. Ein vollständiger Zyklus einer solchen Mumijo-Therapie kann 3-5 Monate dauern. Das Volksrezept erwähnt jedoch nicht, dass bei solchen Mengen dieses Biostimulans Durchfall, erhöhte Herzfrequenz und erhöhter Blutdruck auftreten können.

Die traditionelle Medizin schlägt auch vor, Hafer zu verwenden und daraus einen Sud zuzubereiten: Gießen Sie einen Esslöffel Vollkornprodukte mit zwei Gläsern Wasser und kochen Sie es etwa eine halbe Stunde lang. Trinken Sie 3-4 mal täglich 15-20 Minuten vor den Mahlzeiten (trinken Sie die gesamte Menge tagsüber). Es ist jedoch zu beachten, dass Hafer abführend wirkt und den Blutdruck senkt.

Kaki kann bei Durchfall helfen, wenn Gallenstau auftritt (es wird empfohlen, hierfür einen Sud zuzubereiten). Kaki enthält viel Beta-Carotin und Vitamin C sowie Mangan, einen Cofaktor für die Synthese des antioxidativen Enzyms Superoxiddismutase, das die Widerstandsfähigkeit der Schleimhäute erhöht. Weitere starke Antioxidantien in Kaki sind Lycopin und Cryptoxanthin. Granatapfel fördert jedoch nicht nur die Hämatopoese, sondern hat auch choleretische Eigenschaften; diese Frucht trägt jedoch zu Verstopfung bei.

Daher ist es sicherer, choleretische Kräuter bei Gallenstauung zu verwenden: Erdrauch, Sand-Immergrün, Vogelknöterich (Knöterich), Fieberklee, Nackthernie, Maisseide, Steinklee, Färberginster, Berg-Arnika. Dekokte werden wie pharmazeutische Choleretika-Mischungen zubereitet und eingenommen (siehe oben).

[ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ]

[ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ]

Diät bei Gallenstau

Die therapeutische Diät bei Gallenstauung ist Diät Nr. 5 und die Einführung bestimmter Einschränkungen und sogar Verbote in die Ernährung.

Das heißt, Sie sollten fetthaltige Lebensmittel (tierische und Kochfette, reichhaltige Brühen, fettes Fleisch und Fisch, Vollmilch, Sahne, Butter, Sauerrahm usw.) ausschließen. Konserven und Fleischspezialitäten mit Konservierungsstoffen; Halbfertigprodukte und Snacks; raffinierter Zucker, Fruktose und Süßigkeiten; Brot und Gebäck aus Weißmehl. Siehe auch - Diät bei Gallenblasenerkrankungen

Sie müssen essen: frisches Gemüse und Obst; gekochtes, gebackenes oder gedünstetes mageres Fleisch und Geflügel, Meeresfrüchte (Proteinquelle); Hülsenfrüchte (pflanzliches Protein); gesunde Fette (Walnüsse, Mandeln, Leinsamen, Kürbiskerne).

Notwendig sind Vollkornprodukte wie Naturreis, Gerste, Hafer, Buchweizen; gesunde Öle mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren ω-3 und ω-6: Olivenöl, Sesamöl, Leinsamenöl.

Übungen bei Gallenstau

Ärzte warnen: Ohne Bewegung werden alle Prozesse im Körper, einschließlich der Gallensekretion, gestört. Daher ist Gymnastik bei Gallenstauung notwendig, sollte jedoch die Pathologie nicht verschlimmern und die Symptome verstärken.

Empfehlenswert sind Spaziergänge (mindestens eine Stunde täglich) sowie Übungen gegen Gallenstau, bei denen auf tiefe Vorwärtsbeugen, scharfe Wendungen, kräftige Schwungbewegungen und Sprünge verzichtet werden muss.

Denken Sie an einfache Morgenübungen: Die meisten ihrer Elemente eignen sich zur Behandlung einer Gallenstauung. Zum Beispiel:

- Füße schulterbreit auseinander, Hände in die Hüfte gestemmt – Körper abwechselnd nach rechts und links drehen.

- Füße schulterbreit auseinander, Hände hinter dem Kopf – nach rechts und links beugen.

- In der gleichen Ausgangsposition beugen Sie Ihr rechtes Bein am Knie und strecken Ihren linken Ellbogen dorthin, beugen dann Ihr linkes Bein und machen dasselbe mit Ihrem rechten Ellbogen.

- Legen Sie sich auf den Rücken (Beine gestreckt, Arme am Körper entlang ausgestreckt); beugen Sie beim Einatmen das rechte Bein am Knie und bringen Sie es näher an Ihren Bauch; kehren Sie beim Ausatmen in die Ausgangsposition zurück und wiederholen Sie die Übung mit dem anderen Bein.

- Beugen Sie in Rückenlage die Knie, legen Sie die Handfläche einer Hand auf den Bauch, atmen Sie tief ein, wobei das Zwerchfell angehoben und die Bauchdecke herausgedrückt wird; ziehen Sie beim Ausatmen den Bauch ein.

- Führen Sie ähnliche Atembewegungen aus, während Sie auf Ihrer rechten und linken Seite liegen.

Die letzte Übung ist übrigens eine Art innere Selbstmassage fast aller Organe, die sich genau dort befinden, wo eine Gallenstauung auftritt. Eine spezielle therapeutische Massage bei Gallenstauung sollte jedoch nur von einem Arzt verordnet werden, der über die Ergebnisse einer Untersuchung der Gallenblase und der Leber des Patienten verfügt.

Weitere Informationen zur Behandlung

Verhütung

Die Vorbeugung einer Gallenstauung ist nur in Bezug auf bestimmte Ursachen ihres Auftretens (Alkohol, Infektionen, Helminthen, Tumore, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel) möglich. Bei angeborenen und genetisch bedingten Syndromen sowie bei endokrinen und hormonellen Faktoren von Erkrankungen des hepatobiliären Systems gibt es keine vorbeugenden Maßnahmen.

Prognose

Es ist schwierig, über die Prognose für die Entwicklung einer Gallenstauung im Einzelfall zu sprechen, wenn man die individuellen Merkmale jedes Patienten sowie alle Komplikationen, Folgen und eine ganze Reihe damit verbundener Probleme des allgemeinen Stoffwechsels berücksichtigt.