Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Hypothalamus

Zuletzt überprüft: 07.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

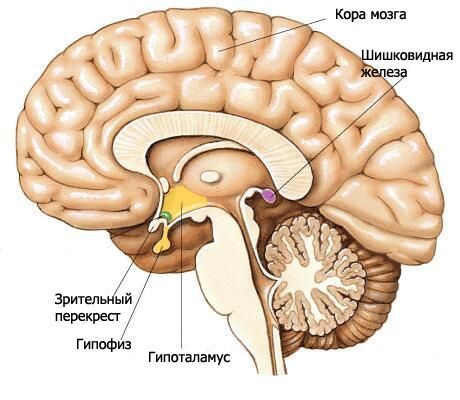

Der Hypothalamus bildet die unteren Abschnitte des Zwischenhirns und ist an der Bildung des Bodens des dritten Ventrikels beteiligt. Zum Hypothalamus gehören die Sehnervenkreuzung, der Tractus opticus, der Tuberculum gravis mit dem Trichter und die Mamillarkörper.

Das Chiasma opticum (Chiasma opticum) ist ein Quergrat, das von den Fasern der Sehnerven (II. Hirnnervenpaar) gebildet wird und teilweise zur gegenüberliegenden Seite verläuft (wodurch eine Kreuzung entsteht). Dieser Grat setzt sich seitlich und nach hinten auf jeder Seite in den Tractus opticus (Tratus opticus) fort. Der Tractus opticus befindet sich medial und posterior von der vorderen perforierten Substanz, biegt sich von der lateralen Seite um den Pedunculus cerebri und endet mit zwei Wurzeln in den subkortikalen Sehzentren. Die größere laterale Wurzel (Radix lateralis) nähert sich dem Corpus geniculatum laterale, und die dünnere mediale Wurzel (Radix medialis) verläuft zum Colliculus superior des Mittelhirndachs.

Die zum Telencephalon gehörende Endplatte grenzt an die Vorderfläche der Sehnervenkreuzung und verschmilzt mit dieser. Sie verschließt den vorderen Abschnitt der Längsfissur des Großhirns und besteht aus einer dünnen Schicht grauer Substanz, die sich in den seitlichen Abschnitten der Platte in die Substanz der Frontallappen der Hemisphären fortsetzt.

Hinter der Sehnervenkreuzung befindet sich der Tuberculum cinereum, hinter dem die Corpora mamillaris und an den Seiten die Tractus opticus liegen. Darunter geht der Tuberculum cinereum in den Trichter (Infundibulum) über, der mit der Hypophyse verbunden ist. Die Wände des Tuberculum cinereum bestehen aus einer dünnen Platte grauer Substanz, die die Nuclei tuberales (grau-tuberale Kerne) enthält. Von der Seite der Höhle des dritten Ventrikels ragt eine sich verengende Vertiefung des Trichters in den Bereich des Tuberculum cinereum und weiter in den Trichter hinein.

Die Mamillarkörper (Corpora mamillaria) befinden sich zwischen dem grauen Tuberkel vorn und der hinteren perforierten Substanz dahinter. Sie sehen aus wie zwei kleine, etwa 0,5 cm im Durchmesser große, kugelförmige weiße Gebilde. Die weiße Substanz befindet sich nur außerhalb des Mamillarkörpers. Im Inneren befindet sich die graue Substanz, in der die medialen und lateralen Kerne des Mamillarkörpers (Nuclei corporis mamillaris mediales et laterales) unterschieden werden. Die Säulen des Fornix enden in den Mamillarkörpern.

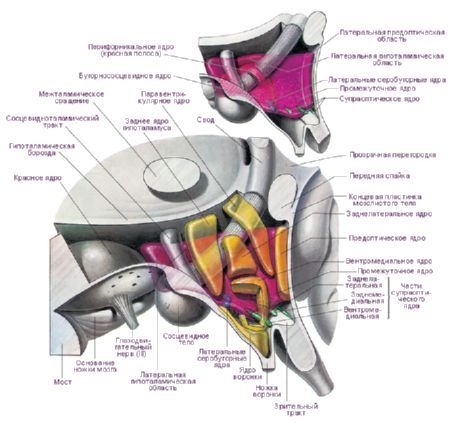

Im Hypothalamus gibt es drei Haupthypothalamusregionen – Ansammlungen von Nervenzellgruppen unterschiedlicher Form und Größe: anterior (regio hypothalamica anterior), intermediär (regio hypothalamica intermedia) und posterior (regio hypothalamica posterior). Nervenzellcluster in diesen Regionen bilden mehr als 30 Kerne des Hypothalamus.

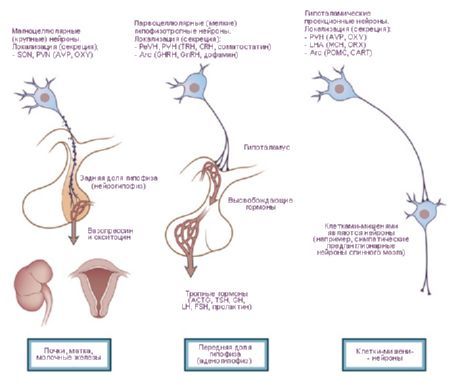

Die Nervenzellen der Hypothalamuskerne besitzen die Fähigkeit, ein Sekret (Neurosekretion) zu produzieren, das über die Fortsätze dieser Zellen zur Hypophyse transportiert werden kann. Solche Kerne heißen neurosekretorische Kerne des Hypothalamus. Im vorderen Bereich des Hypothalamus liegen der Nucleus supraopticus und die Nucleus paraventriculares. Die Fortsätze der Zellen dieser Kerne bilden das Hypothalamus-Hypophysen-Bündel, das im Hypophysenhinterlappen endet. Die größten Kerne der hinteren Hypothalamusregion sind der mediale und laterale Kern des Corpus mamillaris (Nuclei corporis mamillaris mediales et laterales) sowie der hintere Hypothalamuskern (Nuclei hypothalamicus posterior). Zur Gruppe der Kerne der intermediären Hypothalamusregion gehören die inferomedialen und superomedialen Hypothalamuskerne (Nuclei hypothalamic ventromediales et dorsomediales), der dorsale Hypothalamuskern (Nucleus hypothalamicus dorsalis), der Kern des Infundibularis (Nucleus infundibularis), die grau-knollenförmigen Kerne (Nuclei tuberales) usw.

Die Hypothalamuskerne sind durch ein komplexes System afferenter und efferenter Bahnen miteinander verbunden. Daher hat der Hypothalamus eine regulierende Wirkung auf zahlreiche vegetative Körperfunktionen. Die Neurosekretion der Hypothalamuskerne kann die Funktionen der Drüsenzellen der Hypophyse beeinflussen und die Sekretion verschiedener Hormone erhöhen oder hemmen, die wiederum die Aktivität anderer endokriner Drüsen regulieren.

Das Vorhandensein neuronaler und humoraler Verbindungen zwischen den Hypothalamuskernen und der Hypophyse ermöglichte deren Zusammenschluss zum Hypothalamus-Hypophysen-System.

Phylogenetische Studien haben gezeigt, dass der Hypothalamus bei allen Chordatieren vorkommt, bei Amphibien gut entwickelt ist und insbesondere bei Reptilien und Fischen. Vögel haben eine deutlich ausgeprägte Kerndifferenzierung. Bei Säugetieren ist die graue Substanz hoch entwickelt, deren Zellen sich in Kerne und Felder differenzieren. Der menschliche Hypothalamus unterscheidet sich nicht signifikant vom Hypothalamus höherer Säugetiere.

Es gibt eine Vielzahl von Klassifikationen der hypothalamischen Kerne. E. Gruntel identifizierte 15 Kernpaare, W. Le Gros Clark 16 und H. Kuhlenbek 29. Die am weitesten verbreitete Klassifikation ist die von W. Le Gros Clark. IN Bogolepova (1968) schlägt basierend auf den obigen Klassifikationen und unter Berücksichtigung ontogenetischer Daten eine Unterteilung der hypothalamischen Kerne in vier Abschnitte vor:

- vorderer oder rostraler Abschnitt (kombiniert den präoptischen Bereich und die vordere Gruppe – W. Le Gros Clark) – präoptische mediale und laterale Bereiche, Nucleus suprachiasmaticus, Nucleus supraopticus, Nucleus paraventricularis, vorderer hypothalamischer Bereich;

- mittlerer medialer Abschnitt – ventromedialer Kern, dorsomedialer Kern, Infundibularkern, hinterer Hypothalamusbereich;

- mittlerer lateraler Abschnitt – lateraler Hypothalamusbereich, lateraler Hypothalamuskern, tuberolateraler Kern, tuberomammillärer Kern, perifornischer Kern;

- hinterer oder Mamillenabschnitt – medialer Mamillenkern, lateraler Mamillenkern.

Die anatomischen Zusammenhänge des Hypothalamus verdeutlichen auch seine (funktionelle) Bedeutung. Zu den wichtigsten afferenten Bahnen zählen:

- das mediale Vorderhirnbündel, dessen lateraler Teil den Hypothalamus mit dem Bulbus olfactorius und Tuberculum olfactorius, der periamygdaloiden Region und dem Hippocampus verbindet und dessen medialer Teil mit dem Septum, der diagonalen Region und dem Nucleus caudatus;

- der Endstreifen, der von der Mandel zu den vorderen Teilen des Hypothalamus verläuft;

- Fasern, die durch den Fornix vom Hippocampus zum Corpus mamillare verlaufen;

- thalamo-, strio- und pallidohypothalamische Verbindungen;

- vom Hirnstamm - der zentrale tegmentale Trakt;

- aus der Großhirnrinde (orbital, temporal, parietal).

Die wichtigsten Afferenzquellen sind daher die limbischen Formationen des Vorderhirns und die Formatio reticularis des Hirnstamms.

Auch die efferenten Systeme des Hypothalamus lassen sich in drei Richtungen gruppieren:

- absteigende Systeme zur Formatio reticularis und zum Rückenmark – das periventrikuläre Fasersystem, das im Mittelhirn (longitudinales hinteres Bündel) an den autonomen Zentren des Schwanzstamms und des Rückenmarks endet, und das Mamillar-Tegmental-Bündel, das von den Mamillarkörpern zur Formatio reticularis des Mittelhirns verläuft;

- Bahnen zum Thalamus von den Mammillarkörpern (mammathalamisches Bündel), die Teil des geschlossenen funktionellen limbischen Systems sind;

- Bahnen zur Hypophyse – die Hypothalamus-Hypophysenbahn von den paraventrikulären (10–20 % der Fasern) und supraoptischen (80–90 %) Kernen zu den hinteren und teilweise mittleren Lappen der Hypophyse, die Tuberohypophysenbahn von den ventromedialen und infundibulären Kernen zur Adenohypophyse.

Die Arbeiten von J. Ranson (1935) und W. Hess (1930, 1954, 1968) präsentierten Daten über die Erweiterung und Verengung der Pupille, den Anstieg und Abfall des arteriellen Blutdrucks sowie die Beschleunigung und Verzögerung des Pulses bei Stimulation des Hypothalamus. Basierend auf diesen Studien wurden Zonen identifiziert, die sympathische (hinterer Abschnitt des Hypothalamus) und parasympathische (vorderer Abschnitt) Effekte ausüben, und der Hypothalamus selbst wurde als Zentrum betrachtet, das die Aktivität des viszeralen Systems integriert, das Organe und Gewebe innerviert. Im Laufe dieser Studien wurden jedoch auch zahlreiche somatische Effekte aufgedeckt, insbesondere im freien Verhalten von Tieren [Gellhorn E., 1948]. O.G. Baklavadzhan (1969) beobachtete bei Stimulation verschiedener Abschnitte des Hypothalamus in einigen Fällen eine Aktivierungsreaktion in der Großhirnrinde, eine Erleichterung monosynaptischer Potentiale des Rückenmarks, einen Anstieg des Blutdrucks und in anderen den gegenteiligen Effekt. In diesem Fall waren die vegetativen Reaktionen am schärfsten. O. Sager (1962) entdeckte eine Hemmung des γ-Systems und der EEG-Synchronisation bei Diathermie des Hypothalamus und den gegenteiligen Effekt bei übermäßiger Erwärmung. Es entstand die Vorstellung, dass der Hypothalamus ein Teil des Gehirns ist, der die Interaktion zwischen Regulationsmechanismen und die Integration somatischer und vegetativer Aktivität durchführt. Aus dieser Sicht ist es richtiger, den Hypothalamus nicht in sympathische und parasympathische Abschnitte zu unterteilen, sondern darin zwischen dynamogenen (ergotropen und trophotropen) Zonen zu unterscheiden. Diese Klassifizierung ist funktionaler, biologischer Natur und spiegelt die Beteiligung des Hypothalamus an der Umsetzung ganzheitlicher Verhaltenshandlungen wider. Offensichtlich ist nicht nur das vegetative, sondern auch das somatische System an der Aufrechterhaltung der Homöostase beteiligt. Ergotrope und trophotrope Zonen befinden sich in allen Teilen des Hypothalamus und überlappen sich in einigen Bereichen. Gleichzeitig ist es möglich, Zonen ihrer "Konzentration" zu identifizieren. So sind in den vorderen Abschnitten (präoptische Zone) trophotrope Apparate deutlicher vertreten und in den hinteren Abschnitten (Mamillarkörper) ergotrope. Die Analyse der wichtigsten afferenten und efferenten Verbindungen des Hypothalamus mit dem limbischen und retikulären System gibt Aufschluss über seine Rolle bei der Organisation integrativer Verhaltensformen. Der Hypothalamus nimmt in diesem System sowohl aufgrund seiner topografischen Lage im Zentrum dieser Formationen als auch aufgrund physiologischer Merkmale eine besondere – zentrale – Stellung ein. Letzteres wird durch die Rolle des Hypothalamus als speziell konstruierter Abschnitt des Gehirns bestimmt, der besonders empfindlich auf Veränderungen in der inneren Umgebung des Körpers reagiert, auf die geringsten Schwankungen humoraler Indikatoren reagiert und als Reaktion auf diese Veränderungen geeignete Verhaltensweisen entwickelt.Die besondere Rolle des Hypothalamus wird durch seine anatomische und funktionelle Nähe zur Hypophyse vorgegeben. Die Kerne des Hypothalamus werden in spezifische und unspezifische unterteilt. Die erste Gruppe umfasst Formationen, die auf die Hypophyse projizieren, die übrigen andere Kerne, deren Stimulationswirkung je nach Stärke des Aufpralls variieren kann. Spezifische Kerne des Hypothalamus haben eine deutliche Wirkung und unterscheiden sich von anderen Hirnformationen in ihrer Fähigkeit zur Neurokrinie. Dazu gehören die supraoptischen, paraventrikulären und parvozellulären Kerne des Tuberculum gràuri. Es wurde festgestellt, dass in den supraoptischen und paraventrikulären Kernen das antidiuretische Hormon (ADH) gebildet wird, das entlang der Axone des Hypothalamus-Hypophysen-Trakts zum Hypophysenhinterlappen absteigt. Später zeigte sich, dass in den Neuronen des Hypothalamus Releasing-Faktoren gebildet werden, die in die Adenohypophyse gelangen und die Sekretion von drei Hormonen regulieren: adrenocorticotrop (ACTH), luteinisierend (LH), follikelstimulierend (FSH) und schilddrüsenstimulierend (TSH). Die Bildungszonen der Releasing-Faktoren für ACTH und TSH sind die Kerne des vorderen Teils der Eminentia mediana und des präoptischen Bereichs und für GTG die hinteren Teile des Tuberculum grana. Es wurde festgestellt, dass die Hypothalamus-Hypophysen-Bündel beim Menschen etwa 1 Million Nervenfasern enthalten.

Zweifellos sind auch andere Teile des Gehirns an der neuroendokrinen Regulation beteiligt (medial-basale Strukturen der Schläfenregion, Formatio reticularis des Hirnstamms). Der spezifischste Apparat ist jedoch der Hypothalamus, der endokrine Drüsen in das System integraler Reaktionen des Körpers einbezieht, insbesondere Stressreaktionen. Den tropho- und ergotropen Systemen stehen zur Gewährleistung der Aktivität nicht nur periphere sympathische und parasympathische Systeme, sondern auch spezifische neurohormonale Apparate zur Verfügung. Das Hypothalamus-Hypophysen-System, das nach dem Rückkopplungsprinzip funktioniert, ist weitgehend selbstregulierend. Die Aktivität der Bildung implementierender Faktoren wird auch durch den Hormonspiegel im peripheren Blut bestimmt.

Somit ist der Hypothalamus ein wichtiger Bestandteil des limbischen und retikulären Systems des Gehirns. Da er jedoch in diese Systeme eingebunden ist, behält er seine spezifischen „Eingänge“ in Form einer besonderen Sensibilität gegenüber Veränderungen der inneren Umgebung sowie seine spezifischen „Ausgänge“ über das Hypothalamus-Hypophysen-System, paraventrikuläre Verbindungen zu den darunter liegenden vegetativen Formationen sowie über den Thalamus und die retikuläre Formation des Hirnstamms zur Hirnrinde und zum Rückenmark.

Was muss untersucht werden?

[

[