Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Halsblasenentzündung bei Frauen und Männern

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Eine entzündliche Läsion der Blase im Bereich ihres Halses ist eine zervikale Zystitis. Betrachten wir die Hauptursachen der Krankheit, Symptome, Behandlungsmethoden und Prävention.

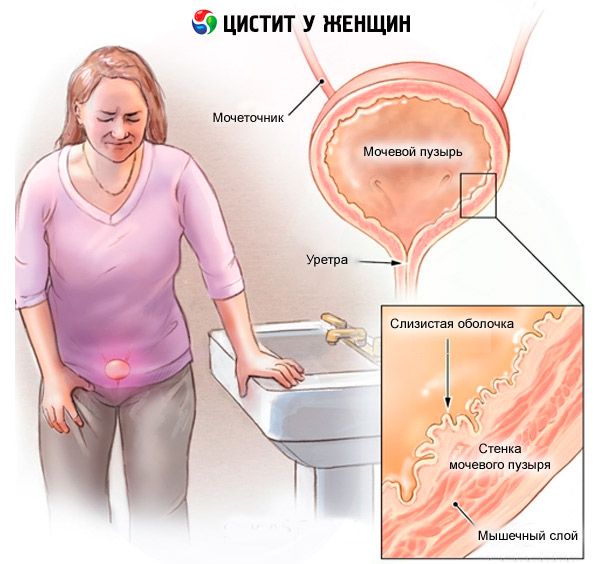

Die Harnblase ist bei Männern und Frauen gleich aufgebaut. Sie ist ein eiförmiges Hohlorgan, das innen mit einer gefalteten Schleimhaut ausgekleidet ist. Am Übergang der Blase in die Harnröhre, also an ihrer Verengung, bildet sich der Blasenhals. Er befindet sich im unteren Teil des Blasendreiecks, das von den Harnleitern gebildet wird. Der entzündliche Prozess in diesem Bereich ist die Trigonitis, eine Variante davon ist die zervikale Zystitis.

Außerhalb des Urinierens wird der Hals des Organs durch den Schließmuskel verengt, der den Urin hält und freigibt. Seine Arbeit basiert auf der Anspannung und Entspannung der folgenden Muskelschichten:

- Außen (längs)

- Mittel (rund)

- Intern (quer)

Am stärksten ist die mittlere Schicht, die einen verstärkten Muskelschließmuskel im Halsbereich bildet. Eine Funktionsstörung des Schließmuskels aufgrund des Entzündungsprozesses führt zu Harninkontinenz. Wird die Krankheit chronisch, ist sie lebensbedrohlich. Die Pathologie geht mit ständigen Schmerzen, Harnwegsstörungen, sexuellen Funktionsstörungen und sozialer Fehlanpassung einher.

Epidemiologie

Wie medizinische Statistiken zeigen, leiden junge Frauen am häufigsten an Blasenentzündung und ihrer zervikalen Form. Die Prävalenz dieser Krankheit beträgt 10-20% unter anderen Erkrankungen des Urogenitalsystems.

Jedes Jahr suchen etwa 3-5 Millionen Menschen mit urologischen Beschwerden einen Arzt auf. Laut Statistik erkranken pro Frau jährlich etwa 0,7-0,5 Menschen an dieser Erkrankung. Bei Männern ist diese Zahl deutlich niedriger. Somit treten pro 1.000 Personen etwa 5-7 Krankheitsepisoden auf.

Ursachen Zervixzystitis

Trigonitis ist selten, verursacht aber akute Schmerzen und Angstzustände. Die Ursachen einer zervikalen Zystitis hängen mit dem Entzündungsprozess an der Stelle zusammen, wo die Blase endet und die Harnröhre beginnt. Das heißt, die Muskeln, die für das Öffnen und Schließen des Ausgangs verantwortlich sind – der innere und äußere Schließmuskel – sind betroffen. Dies führt zu Harninkontinenz und unwillkürlicher Entleerung des Organs.

Die Ursachen einer zervikalen Blasenentzündung unterscheiden sich nicht von denen einer normalen Blasenentzündung. Am häufigsten ist die Krankheit mit folgenden Faktoren verbunden:

- Bakterielle Infektion. Pathogene Mikroorganismen gelangen in der Regel von außen, also durch die äußere Harnöffnung, in den Körper. Eine Infektion entsteht, wenn die persönliche oder sexuelle Hygiene nicht beachtet (verletzt) wird. Infektionsquelle können Bakterien aus dem Darm oder der Vagina sein. Bakterien können mit dem Blut aus anderen erkrankten Organen, beispielsweise aus der Prostata, bei einer Entzündung in die Blase gelangen.

- Die Krankheit kann sich bei einer Infektion mit Viren, Pilzen oder Chlamydien entwickeln. Eine Pilzzystitis kann eine Komplikation einer Candidose sein oder durch die sogenannte „Krankenhauskrankheit“ verursacht werden, wenn der Erreger durch unsterile medizinische Instrumente in den Körper gelangt.

- Die Ursachen einer Trigonitis können mit einer Schädigung der Blasenwände zusammenhängen – reizende Nahrungsmittel (scharfe Gewürze und Würzmittel, Alkohol, Koffein) oder Gifte.

- Eine weitere Ursache der Erkrankung ist eine Blutstagnation im Becken. In diesem Fall ist die Entzündungsreaktion mit einem inaktiven, sitzenden Lebensstil verbunden.

- Auch nicht-infektiöse Ursachen der Erkrankung sind möglich. Zum Beispiel eine falsche Platzierung innerer Organe. Dies wird am häufigsten bei Frauen festgestellt. Durch die Verschiebung der Gebärmutter wird die Blutversorgung des Gewebes im Bereich des Blasendreiecks gestört, was zu Entzündungsreaktionen und infektiösen Läsionen führt.

Es gibt andere Ursachen für eine Gebärmutterhalsentzündung, diese sind jedoch äußerst selten. Neben dem ursächlichen Faktor sollte auch der Auslösemechanismus des pathologischen Prozesses berücksichtigt werden. In der Regel handelt es sich dabei um eine verminderte Immunität, das Vorhandensein chronischer Krankheiten, verschiedene hormonelle Störungen, Unterkühlung, Schwangerschaft und vieles mehr.

Zervikale Zystitis nach der Operation

Manche Patienten haben nach einer Operation mit einer zervikalen Blasenentzündung zu kämpfen. Ärzte identifizieren die wichtigsten Infektionswege in die Blase:

- Aufsteigend – die Infektion steigt entlang der Harnröhre auf und dringt von der Harnröhre in die Blase ein.

- Lymphogen – Lymphe transportiert schädliche Mikroorganismen in die Blase.

- Hämatogen – die Infektion gelangt über den Blutkreislauf in das Urogenitalsystem.

Die Ursachen einer Infektion hängen mit verschiedenen Faktoren zusammen. Schauen wir uns die häufigsten an:

- Verstoß gegen aseptische Regeln bei chirurgischen Eingriffen.

- Falsche Katheterisierung, bei der die Organschleimhaut beschädigt oder eine Infektion eingebracht wurde.

- Trauma eines Organs während eines komplexen Geburtsvorgangs.

Um eine postoperative Trigonitis festzustellen, achtet der Arzt auf das Vorhandensein der folgenden Symptome:

- Häufiges und schmerzhaftes Wasserlassen.

- Der ausgeschiedene Urin enthält Spuren von Blut, weshalb er eine braune oder rosa Färbung annimmt.

- Die Körpertemperatur ist erhöht, Fieberzustand.

- Die Beschwerden werden dauerhaft. Der Schmerz strahlt in die Genitalien und den After aus.

Die Diagnose erfolgt mittels einer allgemeinen Urin- und Blutuntersuchung. In der Regel weist der Urin einen erhöhten bakteriellen Hintergrund auf, was auf eine pathogene Mikroflora hindeutet. Auch rote und weiße Blutkörperchen können vorhanden sein, was auf einen entzündlichen Prozess hindeutet. Basierend auf den Diagnoseergebnissen wird ein Behandlungsplan erstellt, der aus der Einnahme antibakterieller und entzündungshemmender Medikamente sowie Physiotherapie besteht.

Risikofaktoren

Eine Entzündung des Urogenitalsystems kann viele Ursachen haben. Risikofaktoren für eine zervikale Blasenentzündung sind am häufigsten:

- Reduzierte Immunität.

- Unterkühlung.

- Chirurgische Eingriffe im Urogenitalsystem.

- Nierenpyelonephritis.

- Blutungen in die Blase aus anderen Organen.

- Der Beginn der Menstruation.

- Diabetes mellitus und andere endokrine Erkrankungen.

- Der Beginn des Sexuallebens.

- Häufiger Wechsel der Sexualpartner.

- Anal- oder Oralverkehr.

- Verschiedene Infektionskrankheiten (Candidose, Genitaltuberkulose, Gonorrhoe).

- Urethritis.

- Kolpitis.

- Vulvitis.

- Hormonelle Ungleichgewichte im Körper.

- Menopause.

- Nichteinhaltung der persönlichen Hygienevorschriften.

- Durchblutungsstörungen der Beckenorgane (sitzende Lebensweise, enge oder einengende Kleidung, anhaltende Verstopfung).

- Verzehr von scharfen, frittierten oder fettigen Speisen.

Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren kann der pathologische Prozess durch verschiedene Krankheitserreger verursacht werden: Ureaplasma, Staphylokokken, Streptokokken, Chlamydien, Candida-Pilze.

Pathogenese

Der Entstehungsmechanismus einer Blasenentzündung hängt mit den anatomischen Merkmalen der Struktur und Lage des Organs sowie den Infektionswegen zusammen. Die Pathogenese der Trigonitis weist darauf hin, dass Krankheitserreger auf folgende Weise in das Urogenitalsystem gelangen:

- Absteigender Weg (von den Nieren bei Pyelonephritis).

- Hämatogener Weg (aus infizierten Organen).

- Aufsteigender Weg (vom Rektum oder den Genitalien).

- Aus der äußeren Umgebung (chirurgische Eingriffe).

Was die anatomische Struktur des Organs betrifft, so befindet sich der Blasenhals an seinem unteren Ende. Um ihn herum befindet sich eine Muskelschicht, die sich zusammenzieht und den Urin hält. Wenn sie sich entspannt, wird die Flüssigkeit in die Harnröhre abgeführt. Die Schleimhaut ist gefaltet, wenn das Organ leer ist, und glatt, wenn es gefüllt ist.

Häufige entzündliche Erkrankungen sind größtenteils auf die anatomischen Merkmale der Blase zurückzuführen. Diese Struktur ermöglicht es Bakterien, sich in ihren Falten zu vermehren, was zu weiteren Schäden am Hals führt.

Symptome Zervixzystitis

Eine Blasenhalsentzündung verursacht starke Schmerzen, die ohne entsprechende Behandlung rasch zunehmen und fortschreiten. Die Symptome einer zervikalen Zystitis hängen von der Ursache und den individuellen Merkmalen des Patienten ab. Am häufigsten treten folgende Probleme auf:

- Schmerzen im Unterleib, die in den Scham- und Dammbereich ausstrahlen. Brennen und Jucken treten beim Stuhlgang auf. Die Schmerzintensität variiert von leicht bis unerträglich, weshalb Sie einen Arzt aufsuchen sollten.

- Aufgrund der Spannung im entzündeten Gewebe des Schließmuskels kommt es beim Wasserlassen zu einem brennenden und stechenden Gefühl.

- Harninkontinenz – Aufgrund des Entzündungsprozesses ist der Schließmuskel, der den Urin zurückhält, nicht in der Lage, ihn zu kontrollieren. Das heißt, die Muskeln öffnen sich willkürlich, selbst bei geringem Flüssigkeitsdruck.

- Häufiger Harndrang – in manchen Fällen beträgt der Abstand zwischen den Toilettengängen nicht mehr als 10 Minuten. Dieses Symptom verstärkt sich nachts, was zu Schlafstörungen führt. In diesem Fall kann der häufige Harndrang damit enden, dass kein Urin oder nur wenige Tropfen ausgeschieden werden.

- Veränderungen im Urin – Die Zusammensetzung des ausgeschiedenen Urins verändert sich aufgrund des Entzündungsprozesses erheblich. Bei der Analyse wird das Vorhandensein von Bakterien, Leukozyten und Erythrozyten festgestellt. Blut- und Eiterverunreinigungen sind möglich.

Das Vorhandensein der oben genannten Symptome lässt Ärzte eine Blasenentzündung vermuten. Weitere Diagnosen sind erforderlich, um die zervikale Form der Läsion zu identifizieren und das Stadium des pathologischen Prozesses zu bestimmen.

[ 19 ]

[ 19 ]

Erste Anzeichen

Der Symptomkomplex der zervikalen Trigonitis unterscheidet sich von der üblichen Blasenentzündung durch seinen größeren Schweregrad und das Problem der Harnretention. Die ersten Anzeichen der Erkrankung äußern sich in folgenden Symptomen:

- Häufiger Drang, auf die Toilette zu gehen, aber da die Flüssigkeit keine Zeit hat, sich anzusammeln, wird jedes Mal nur sehr wenig ausgeschieden.

- Das Wasserlassen wird von schneidenden Schmerzen und Brennen begleitet. Dies liegt daran, dass der Urinstrahl die entzündete Schleimhaut des Organs reizt.

- Das allgemeine Wohlbefinden verschlechtert sich, es treten Schwächegefühle auf und die Temperatur kann ansteigen.

- Harninkontinenz, insbesondere nachts.

Wenn die Krankheit chronisch wird, treten Beschwerden beim Geschlechtsverkehr und nagende Schmerzen im suprapubischen Bauchbereich auf. Die Krankheit tritt mit häufigen Exazerbationen auf.

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

Zervikale Zystitis bei Frauen

Eine entzündliche Erkrankung der Blase im Halsbereich ist die zervikale Zystitis. Sie wird bei Frauen deutlich häufiger diagnostiziert als bei Männern. Die Hauptursache der Erkrankung ist eine Infektion, d. h. Bakterien, Viren, Pilze und Protozoen. Infektionen können auf verschiedene Weise in die Blase gelangen, bei Frauen ist jedoch der aufsteigende Infektionsweg (von den Genitalien oder dem Rektum) am typischsten, was durch ihre anatomischen Merkmale der Struktur erklärt wird.

Eine Trigonitis entwickelt sich sehr häufig, wenn die Schutzeigenschaften des Immunsystems aufgrund von Unterkühlung geschwächt sind, sowie beim vaginalen Geschlechtsverkehr, dem Oralverkehr vorausgeht (die Infektion erfolgt aufgrund des hohen Gehalts an pathogenen Mikroorganismen in der Mundhöhle).

Entzündungssymptome:

- Harninkontinenz.

- Häufiger Harndrang.

- Ständige Schmerzen im Unterleib, im Schambereich und im Damm.

- Jucken, Brennen und Stechen beim Wasserlassen.

Die Behandlung einer zervikalen Zystitis bei Frauen besteht aus medikamentöser Therapie, Diät und strikter Bettruhe. Die therapeutische Ernährung zielt darauf ab, die Infektion aus der Blase zu spülen. Während der Erkrankung sollten Sie mehr sauberes Wasser, Fruchtgetränke, Kompotte, Kräutertees und Tees trinken. Gewürze, frittierte, fettige und andere Produkte/Gerichte, die die Schleimhaut des Organs reizen, sind verboten.

Zur Zerstörung des Infektionserregers werden antibakterielle Medikamente und zur Linderung der Beschwerden Schmerzmittel verschrieben. Während der Behandlung wird empfohlen, bequeme Unterwäsche aus natürlichen Stoffen zu tragen, die nicht eng anliegt.

Bühnen

Die zervikale Blasenentzündung verläuft in verschiedenen Stadien, die jeweils durch bestimmte Symptome gekennzeichnet sind und eine spezielle Behandlung erfordern. Betrachten wir die Hauptstadien der Blasenhalsentzündung:

- Latente Form ist die mildeste Form der Krankheit. Sie ist durch seltene Exazerbationen gekennzeichnet, die in akuter Form auftreten, aber häufiger stabil sind. Die Labordiagnostik zeigt keine bakteriologischen Veränderungen, es liegen jedoch endoskopische Erkrankungen der Schleimhaut vor.

- Persistent – manifestiert sich weniger akut, aber die Krankheit verläuft chronisch. Sie ist durch Labor- und endoskopische Veränderungen gekennzeichnet. Trotz der beeinträchtigten Reservoirfunktion des Organs sind die Symptome stabil. Es besteht kein ausgeprägter Harndrang.

- Interstitiell – weist ausgeprägte Symptome auf und ist das schwerste Stadium der Erkrankung. Begleitet von starken, akuten Schmerzen im Unterbauch und erheblichen Störungen der Speicherfunktion des betroffenen Organs. Äußert sich durch unkontrolliertes Wasserlassen. Schwer zu behandeln.

Um das Stadium des Entzündungsprozesses zu bestimmen, ist eine umfassende Diagnose erforderlich, die verschiedene Labor- und Instrumentenmethoden umfasst.

Formen

Die Pathologie der Harnwege unterliegt einer bestimmten Klassifizierung. Die Arten der zervikalen Zystitis werden in chronische und akute unterteilt. Betrachten wir jeden von ihnen genauer.

- Akut (unkompliziert)

Die Infektion drang in die Harnröhre ein und verursachte einen entzündlichen Prozess. Vor diesem Hintergrund treten die ersten Symptome auf: Schwäche, Schmerzen beim Wasserlassen, erhöhte Schläfrigkeit, Lethargie und Bauchschmerzen. Ein charakteristisches Symptom der Erkrankung sind in diesem Fall Probleme beim Wasserlassen. Wenn Sie nicht rechtzeitig einen Arzt aufsuchen, wird die Krankheit chronisch.

- Chronisch

Am häufigsten tritt diese Art der Entzündung bei Frauen auf. Sie kann durch die Einwirkung verschiedener Viren, Krankheitserreger und Bakterien entstehen. Sie ist durch eine verminderte Widerstandskraft des Körpers gekennzeichnet. Sie kann asymptomatisch verlaufen, was die Diagnose erschwert. Schmerzen beim Wasserlassen werden oft mit dem prämenstruellen Syndrom verwechselt, sodass ein Arztbesuch immer wieder verschoben wird. Zur Abklärung der Erkrankung ist eine Zystoskopie angezeigt (eine wirksame, aber schmerzhafte Diagnosemethode).

Betrachtet man die Arten der Blasenentzündung anhand der morphologischen Veränderungen, unterscheidet man folgende Typen: nekrotische, katarrhalische, zystische, krustierende, polypöse und ulzerative Blasenentzündung.

[ 29 ]

[ 29 ]

Akute zervikale Zystitis

Eine der am häufigsten diagnostizierten Trigonitis-Arten ist die akute zervikale Zystitis. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um eine infektiöse Läsion, die durch das Eindringen von Krankheitserregern aus dem oberen Teil der Harnröhre entsteht. Die Ursachen sind vielfältig, am häufigsten jedoch Unterkühlung.

Gekennzeichnet durch folgende Symptome:

- Scharfer und akuter Schmerz im Unterbauch.

- Starkes Brennen und Jucken beim Wasserlassen.

- Blut oder Eiter im Urin.

Der Krankheitsbeginn ist akut, mit einer allgemeinen Verschlechterung des Wohlbefindens und einem Temperaturanstieg. Ein charakteristisches Merkmal der akuten zervikalen Zystitis ist eine ausgeprägte Harnstörung bis hin zur Flüssigkeitsinkontinenz.

Die akute Form schreitet in der Regel schnell voran – etwa eine Woche. Trotzdem ist ärztliche Hilfe erforderlich. Ohne eine richtig formulierte Behandlung kehren die Symptome zurück und die Krankheit kann chronisch werden.

Chronische zervikale Zystitis

Am häufigsten ist das Ausscheidungssystem der Frau von einer chronischen zervikalen Zystitis betroffen. Dies geschieht aufgrund von Durchblutungsstörungen, beispielsweise wenn die Vorderwand der Vagina abgesenkt ist oder sich die Gebärmutter in einer falschen Position befindet. Sehr oft tritt sie zusammen mit einer Sekundärinfektion auf.

Die Krankheit kann ohne ausgeprägte Symptome verlaufen, sodass viele Patienten nicht einmal erkennen, dass sie eine Behandlung benötigen. Das heißt, Schmerzen im Unterbauch, Beschwerden und Schmerzen beim Wasserlassen können fälschlicherweise als Manifestationen des prämenstruellen Syndroms wahrgenommen werden. Aus diesem Grund wird der Arztbesuch verschoben. Zu diesem Zeitpunkt schwillt die Blasenschleimhaut allmählich an und löst sich, der pathologische Entzündungsprozess betrifft andere Organe.

Zur Diagnose der chronischen Form der Erkrankung ist eine Zystoskopie angezeigt, d. h. die Untersuchung der inneren Oberfläche des Organs mit einem speziellen Gerät. Diese Untersuchung deckt Anzeichen des pathologischen Prozesses auf, was die Wahl einer wirksamen Behandlung ermöglicht.

Komplikationen und Konsequenzen

Trigonitis verursacht wie jede andere Krankheit ohne medizinische Versorgung und angemessene Behandlung verschiedene Folgen und Komplikationen. Eine zervikale Zystitis ist durch folgende Probleme gekennzeichnet:

- Komplikationen des Sexuallebens.

- Verminderte Fortpflanzungsfähigkeit.

- Entzündung der Gliedmaßen und der Gebärmutter.

- Harninkontinenz aufgrund einer Schließmuskelfunktionsstörung.

- Schädigung und Veränderung der Membranen des betroffenen Organs.

- Blutungen aufgrund von Hämaturie.

- Vesikoureteraler Reflux (Harnfluss von der Blase in die Harnleiter).

- Pyelonephritis (infektiöse und entzündliche Erkrankung der Nieren).

- Nekrose des Blasengewebes.

- Störungen des Menstruationszyklus.

- Unfruchtbarkeit.

- Eileiterschwangerschaft.

- Zysten, Polypen, Tumore im betroffenen Bereich.

Chronische Entzündungen können zu einer Parazystitis führen. Dieser Zustand tritt auf, wenn sich der pathologische Prozess auf andere Organe und Gewebe ausbreitet. Dies führt zu einer Entzündung des Beckengewebes, was das Risiko der Bildung eitriger Herde und der Übertragung einer Infektion auf die Beckenorgane erheblich erhöht.

Dringt die Infektion, die eine Parazystitis verursacht, über den lymphatischen oder hämatogenen Weg in die Gebärmutterhöhle oder die Eileiter ein, führt dies zu einer Salpingitis und Adnexitis. In diesem Fall treten bohrende Schmerzen im Unterleib auf, die in den Beckenbereich und den unteren Rücken ausstrahlen.

Diagnose Zervixzystitis

Bei Verdacht auf eine Harnwegsentzündung werden den Patienten verschiedene Untersuchungen verordnet. Die Diagnose einer zervikalen Zystitis ist notwendig, um die Art der Erkrankung (akut, chronisch), ihr Stadium und das Vorhandensein von Komplikationen festzustellen.

Die Prüfung besteht aus:

- Anamneseerhebung und Palpation bei Schmerzen im Bereich der äußeren Genitalien und des Schambeins.

- Chemische Analyse eines Abstrichs aus der Harnröhre oder Vagina. Bei einer Gebärmutterhalsentzündung finden sich im Abstrich vermehrt Eiweißablagerungen.

- Allgemeine Urin- und Blutanalyse. Bei Entzündungen zeigen die Ergebnisse eine signifikante Leukozytose.

- Urinkultur zur Bestimmung der Bakterienflora.

Nachdem die oben genannten Untersuchungen durchgeführt wurden, wird dem Patienten eine Reihe von Labor- und instrumentellen Diagnoseverfahren verschrieben. Sie ermöglichen die Bestätigung der Diagnose.

[ 40 ], [ 41 ], [ 42 ], [ 43 ], [ 44 ]

[ 40 ], [ 41 ], [ 42 ], [ 43 ], [ 44 ]

Tests

Um die zervikale Form der Trigonitis zu identifizieren, werden den Patienten folgende Tests verschrieben:

- Großes Blutbild.

- Allgemeine Urinanalyse (Leukozyten, Erythrozyten, Schleim, Bakterien, Übergangsepithel).

- Urinanalyse nach Nechiporenko (Leukozyten und Erythrozyten).

- Drei-Gläser-Urinprobe (Anzahl der Leukozyten in allen Portionen).

- Bestimmung der Empfindlichkeit der Mikroflora gegenüber antibakteriellen Arzneimitteln.

Zusätzlich zu den oben genannten Labortests können zusätzliche Tests verordnet werden:

- PCR-Diagnostik (Polymerase-Kettenreaktion) zum Nachweis von Infektionserregern.

- Analyse der Mikroflora auf Dysbakteriose.

- Bakteriologische Urinkultur zum Nachweis opportunistischer Mikroflora.

Auch bei Verdacht auf Erkrankungen der Harnwege können Sie mit Expresstests feststellen. Sie vereinfachen die Diagnose und liefern zuverlässige Ergebnisse, mit denen sich die Erkrankung um ein Vielfaches schneller bestätigen oder ausschließen lässt.

- Schnelltest zur Bestimmung der Eiweiß-, Leukozyten- und Erythrozytenmenge im Urin.

- Schnelltest für pathogene Mikroorganismen (verfügt über einen Indikatorstreifen, der hochempfindlich auf Nitrite reagiert).

- Leukozytenesterasereaktion – weist Esterase im Urin nach (tritt bei Vorhandensein von Eiter auf).

Um zuverlässige Testergebnisse zu erhalten, ist die korrekte Entnahme des Untersuchungsmaterials sehr wichtig. Die Nichteinhaltung von Hygienevorschriften kann die Diagnoseergebnisse erheblich verfälschen. Daher sollte vor der Urinentnahme eine Intimhygiene durchgeführt werden. Die erste Portion der Flüssigkeit wird in die Toilette gespült, anschließend wird der Analysebehälter gefüllt, der so schnell wie möglich ins Labor geliefert werden sollte.

Instrumentelle Diagnostik

Neben allgemeinen und Laboruntersuchungen wird den Patienten auch eine instrumentelle Diagnostik gezeigt. Es ist notwendig, Veränderungen der Schleimhaut und der Schließmuskeln zu erkennen. Es besteht aus folgenden Methoden:

- Zystographie (Röntgenuntersuchung) – bestimmt den allgemeinen Funktionszustand der Nieren, Harnleiter und benachbarter Organe. Dabei wird das Organ mit Röntgenkontrastmitteln gefüllt, wodurch Form, Größe und Lage der Blase beurteilt werden können.

- Ultraschalluntersuchung – wird durchgeführt, um Nieren- und Genitalerkrankungen auszuschließen. Sie zeigt eine Verdickung und Heterogenität der Schleimhaut sowie das Vorhandensein von Harnsteinen.

- Ausscheidungsurographie.

- Biopsie.

- Zystoskopie.

Besonderes Augenmerk wird auf die Zystoskopie gelegt. Diese Diagnosemethode ist sehr traumatisch und schmerzhaft. Sie wird mit einem Endoskop durchgeführt, das eine morphologische Untersuchung der Blasenwände ermöglicht. Es ermöglicht die Erkennung von Tumoren, ulzerativen Veränderungen, Fisteln, Harnsteinen und Fremdkörpern. Bei akuten entzündlichen Erkrankungen ist die Zystoskopie kontraindiziert, da das Einführen eines Endoskops in das betroffene Organ zur Ausbreitung einer Infektion über das Urogenitalsystem führen kann.

Differenzialdiagnose

Die Symptome der Trigonitis ähneln anderen Erkrankungen des Urogenitalsystems. Um die tatsächliche Ursache des pathologischen Zustands zu ermitteln, ist eine Differentialdiagnose erforderlich. Zunächst unterscheidet sich die zervikale Zystitis von einer Reihe anderer Erkrankungen, die bei Dysurie auftreten können:

- Überaktive Blase.

- Prostatitis (akut, chronisch).

- Blasensteine.

- Erkrankungen der Geschlechtsorgane.

- Tumoren, einschließlich bösartiger Neubildungen.

Wenn der Entzündungsprozess schwer zu behandeln ist und die Krankheit chronisch wird, wird eine Differentialdiagnose mit folgenden Pathologien durchgeführt:

- Tuberkulose.

- Geschwür.

- Blasenkrebs.

- Prostataadenom.

- Blasendivertikel.

- Neurogene Funktionsstörung.

- Infravesikale Obstruktion.

Die endgültige Diagnose wird auf der Grundlage einer Zystoskopie und einer endovesikalen Biopsie gestellt.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Zervixzystitis

Zur Beseitigung einer Trigonitis ist eine komplexe Therapie angezeigt. Die Behandlung einer zervikalen Zystitis unterscheidet sich praktisch nicht von Methoden zur Linderung einer Blasenentzündung. Den Patienten werden je nach Art der Entzündung Antibiotika, Schmerzmittel und Vitaminkomplexe verschrieben. Alle Medikamente werden erst nach Erhalt der Diagnoseergebnisse von einem Arzt verschrieben.

Verhütung

Um das Risiko einer Entzündung des Urogenitalsystems zu verringern, sollten Sie einen gesunden Lebensstil führen und bei Erkrankungen umgehend einen Arzt aufsuchen. Die Vorbeugung einer zervikalen Blasenentzündung besteht darin, diese einfachen Empfehlungen zu befolgen:

- Vermeiden Sie Unterkühlung.

- Sorgen Sie für eine rechtzeitige Entleerung von Blase und Darm.

- Beseitigen Sie einen sitzenden Lebensstil.

- Vermeiden Sie übermäßigen Genuss von salzigen, sauren, frittierten und geräucherten Speisen sowie scharfen Gewürzen und Würzmitteln.

- Tragen Sie bequeme Unterwäsche aus natürlichen Stoffen.

- Trinken Sie täglich mindestens zwei Liter sauberes Wasser.

- Beachten Sie die Regeln der Intimhygiene.

- Vermeiden Sie Gelegenheitssex.

- Behandeln Sie gynäkologische Erkrankungen und Pyelonephritis rechtzeitig.

- Nehmen Sie Vitaminkomplexe ein.

- Achten Sie auf eine gesunde Ernährung.

Die oben genannten Regeln reduzieren das Risiko, an der Krankheit zu erkranken, erheblich. Wenn eine Entzündung auftritt, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Selbstmedikation ist mit dem Übergang der Pathologie in eine chronische Form und der Entwicklung lebensbedrohlicher Komplikationen verbunden.

Prognose

In den meisten Fällen hat eine Entzündung der Harnwege eine positive Prognose. Bei frühzeitiger Diagnose und wirksamer Therapie ist das Risiko von Komplikationen oder einer Chronifizierung der Entzündung minimal.

Die chronische zervikale Zystitis und ihre Prognose hängen von der Schwere der pathologischen Symptome und dem Vorhandensein von Begleiterkrankungen ab. Ohne medizinische Versorgung kann die Krankheit gefährliche Folgen haben. Mit einem umfassenden Therapieansatz und der Eliminierung prädisponierender Faktoren sind gute Behandlungsergebnisse sowohl bei akuten als auch bei chronischen Formen möglich. Bei der sekundären Trigonitis hängt die Prognose vollständig vom Ausgang der zugrunde liegenden Pathologie ab.