Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

13c Urease-Test: Vorbereitung, Ergebnisse, positiv, negativ

Zuletzt überprüft: 05.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Seit der Entdeckung des Bakteriums Helicobacter pylori, das mit chronischer Gastritis sowie Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren in Zusammenhang steht, wurden Diagnosemethoden entwickelt, darunter der Ureasetest, mit dem diese Mikroorganismen bei einem bestimmten Patienten nachgewiesen werden können, wodurch ihre Beteiligung an der Entwicklung von Magen-Darm-Erkrankungen bestätigt und eine wirksame Behandlung verordnet werden kann.

Urease-Enzym als Biomarker einer Helicobacter-Infektion

H. pylori-Bakterien schützen sich auf zwei Arten vor dem sauren Milieu im Magenlumen. Erstens schädigen die Mikroorganismen mit ihren Geißeln die Schleimhaut und gelangen so in die unteren Schichten bis hinunter zu den Epithelzellen, wo der pH-Wert höher (also der Säuregehalt geringer) ist. Zweitens neutralisieren die Bakterien die Säure, indem sie große Mengen des katalytisch aktiven hochmolekularen Metalloenzyms Urease (Harnstoff-Amidohydrolase) synthetisieren.

Der Einsatz von Urease bei der Diagnose von Helicobacter ist nicht nur aufgrund der zytoplasmatischen Aktivität dieses Enzyms möglich, sondern auch aufgrund der externen Interaktion mit Wirtszellen.

Unter der Einwirkung von Urease erfolgt der Abbau von Magenharnstoff in Wasserstoffnitrid (Ammoniak) und Kohlendioxid (Kohlendioxid). Sie reagieren mit Salzsäure im Magensaft und sorgen für eine neutrale Säurezone um H. pylori und unterstützen zudem den Stoffwechsel der Bakterienzellen.

Aus diesem Grund ist Urease der wichtigste Faktor bei der Besiedlung der menschlichen Magenschleimhaut mit H. pylori, und der Nachweis ureolytischer Aktivität gilt als Biomarker für die Virulenz dieses Bakteriums, den Gastroenterologen – durch die Durchführung eines Ureasetests – zur Diagnose einer Helicobacter-Infektion sowie zur Überwachung der Ergebnisse der medikamentös induzierten Zerstörung (Eradikation) von Bakterien verwenden.

Die H. pylori-Diagnostik umfasst invasive und nicht-invasive Tests – je nachdem, ob eine endoskopische Untersuchung des Magens (Fibrogastroduodenoskopie) erforderlich ist oder nicht. Der invasive Test ist der Urease-Schnelltest oder Express-Urease-Test (RUT-Test), für den eine Gewebeprobe (Biopsie) entnommen werden muss. Der 13C-Harnstoff-Atemtest (13C-UBT) ist der am häufigsten eingesetzte nicht-invasive Test.

Es ist zu beachten, dass eine nicht-invasive Diagnostik von H. pylori mithilfe eines Bluttests auf Antikörper (Spezifität 75 %, Sensitivität 84 %), eines Urin-ELISA (Sensitivität 96 %, Spezifität 79 %) und eines Koprogramms für bakterielle Antigene durchgeführt werden kann. Weitere Informationen - Helicobacter-pylori-Infektion: Antikörper gegen Helicobacter pylori im Blut

Hinweise für das Verfahren Urease-Test

Die Besiedlung der Magenschleimhaut durch H. pylori ist an sich keine Krankheit, sondern ein Faktor für eine erhöhte Bakterienbelastung des Körpers, die unter bestimmten Bedingungen die Entwicklung einer Reihe von Erkrankungen des Magens und des oberen Gastrointestinaltrakts auslösen kann.

Indikationen für die Diagnostik einer Helicobacter-Infektion, insbesondere der Urease-Test, sind mit Gastritis mit erhöhtem Säuregehalt, antraler und atrophischer Gastritis, Duodenitis, Magengeschwür und Zwölffingerdarmgeschwür sowie Magen-MALT-Lymphom verbunden. Nach endoskopischer Resektion von Magenkrebs im Frühstadium kann eine histologische Untersuchung in Kombination mit einem Urease-Schnelltest – FGDS mit Urease-Test – durchgeführt werden.

Gastroenterologen können einen Ureasetest verschreiben, wenn Patienten über ein Schweregefühl und Unwohlsein in der Magengegend, häufiges Sodbrennen nach dem Essen, saures oder fauliges Aufstoßen, Bitterkeit im Mund, Übelkeit, Darmstörungen, ziehende oder krampfartige Schmerzen im Magen klagen.

Vorbereitung

Die Vorbereitung auf den 13C-Harnstoff-Atemtest besteht darin, dass der Patient vier Wochen vor dem Test die Einnahme von Antibiotika und mindestens zwei Wochen vor dem Test die Einnahme von NSAR, Protonenpumpenhemmern (zur Senkung der Magensäure) und Antazida oder Adsorbentien gegen Sodbrennen absetzt. Fünf bis sechs Tage vor dem Test sollte die Einnahme von Medikamenten eingestellt werden, drei Tage vor dem Test sollte auf Alkoholkonsum und Rauchen verzichtet werden.

Es wird außerdem empfohlen, etwa eine Woche vor dem Test auf den Verzehr von Hülsenfrüchten zu verzichten, da Bohnen, Erbsen, Linsen, Sojabohnen und Bohnen Urease enthalten (das Pflanzen vor Krankheiten und Insektenschädlingen schützt).

Am Abend vor der Untersuchung ist ein spätes, üppiges Abendessen kontraindiziert, am Untersuchungstag sollten Sie Ihre normale Mundhygiene durchführen und anderthalb Stunden vor der Untersuchung nichts trinken und kein Kaugummi kauen.

Wen kann ich kontaktieren?

Technik Urease-Test

Technik der Umsetzung:

- Zunächst wird eine einfache Atemprobe entnommen – der Atem wird in einen Behälter aus weichem Kunststoff geleitet (und hermetisch verschlossen);

- Flüssigkeit mit zugesetztem 13C-Harnstoff wird oral eingenommen;

- Nach 25–30 Minuten wird eine zweite Probe der Ausatemluft in einen anderen Behälter entnommen.

Die so gewonnenen Proben werden massenspektrometrisch analysiert, wobei die Isotope in einer zweiten Probe getrennt und ihre Konzentration bestimmt werden. Die Differenz zwischen den Werten der zweiten und ersten Probe wird als Delta (δ) im Vergleich zum Ausgangswert angegeben. Normalwerte, d. h. negative Werte des markierten Atoms 13C bei nicht infizierten Patienten, variieren zwischen 0,15 und 0,46 %, und positive Werte bei Vorliegen einer Infektion liegen bei 1,2 bis 9,5 % bei einer Harnstoffhydrolyserate von über 12–14 μg/min.

Einfach ausgedrückt: Der Nachweis von 13C-markiertem Kohlendioxid in der Ausatemluft weist darauf hin, dass Harnstoff durch das Ureaseenzym H. pylori hydrolysiert wurde, was tatsächlich seine Anwesenheit im Magen bestätigt.

H. pylori-Atemtest

Der 13C-UBT-Test bzw. 13C-Harnstoff-Atemtest auf Helicobacter pylori ist eine der wichtigsten nicht-invasiven Methoden zum Nachweis dieser Infektion: Bei 100 % Sensitivität und 98 % Spezifität ist das Risiko falsch positiver und falsch negativer Ergebnisse im Vergleich zur Histologie und Blutantikörperuntersuchung um 2,3 % geringer.

Die Analyse basiert auf der Hydrolyse von oral verabreichtem flüssigem Harnstoff, der mit einem Kohlenstoffatom (stabiles nicht radioaktives Isotop) 13C markiert ist (50-75 mg 13C-Harnstoff verdünnt in 100 ml Flüssigkeit), durch H. pylori-Urease.

Mit einem Isotopenindikator markierter Harnstoff hydrolysiert im Magen unter Freisetzung von Ammoniak und Kohlendioxid mit markierten Atomen, das ins Blut diffundiert und beim Atmen aus der Lunge ausgeschieden wird. Das markierte Kohlendioxid wird von einem Analysegerät erfasst – einem Massenspektrometer, dessen Funktionsweise auf nichtdispersiver isotopenselektiver Spektroskopie basiert, oder einem Infrarotspektroskopie-Analysator.

Urease-Schnelltest

Der schnelle Ureasetest (RUT) wird im Rahmen einer endoskopischen Untersuchung von Magen und Zwölffingerdarm – mit modernen Endofibroskopen – und der gleichzeitigen Entnahme von Biopsieproben durchgeführt. Das Biomaterial wird aus dem Magenvorhof entnommen. Die Fibrogastroduodenoskopie bzw. FGDS mit Ureasetest ist daher eine invasive Diagnosemethode.

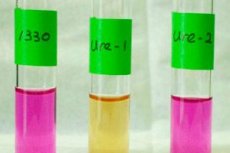

Die entnommene Biopsie wird vollständig in ein vorbereitetes standardisiertes Medium eingetaucht, das Agargel, Harnstoff, den Säure-Basen-Indikator Phenolsulfophthalein und ein bakteriostatisches Mittel enthält (hinzugefügt, um das Wachstum kontaminierender Mikroorganismen und falsch positive Ergebnisse zu verhindern).

Sind H. pylori-Bakterien in der Magengewebeprobe vorhanden, hydrolysiert die von ihnen produzierte Urease Harnstoff und erhöht den pH-Wert. Dies ist deutlich erkennbar, da der Indikator seine Farbe von Gelb nach Orange (bei pH 6,8) und Violett (bei pH > 8) ändert. 75 % der positiven Tests verfärben sich innerhalb von 120–180 Minuten. Je schneller der Indikator seine Farbe ändert, desto höher ist die Bakterienzahl. Negative Tests werden jedoch 24 Stunden lang aufbewahrt.

Urease-Schnelltest positiv – was bedeutet das? Ein positiver RUT-Test (der Indikator wird rot) bedeutet, dass die im Agarmedium platzierte Biopsieprobe mindestens 105 H. pylori-Bakterien enthält, obwohl ihre Konzentration normalerweise höher ist.

Die Sensitivität verschiedener Testmodifikationen variiert im Bereich von 90–98 %, die Spezifität – 97–99 %.

Wie Gastroenterologen feststellen, bedeutet ein stark positiver Ureasetest (drei Kreuze) des Patienten: pH > 8, und der Indikator hat in weniger als 60 Minuten nach dem Eintauchen der Biopsie seine Farbe geändert, was auf eine große Anzahl von H. pylori und eine hohe Urease-Expression hinweist. Die ungefähre Anzahl der Bakterien kann während der histologischen Untersuchung der Biopsie unter dem Mikroskop gezählt werden. Wenn sie im visualisierten Bereich 40-50 überschreitet, gilt der Infektionsgrad als hoch.

Der 13C-Harnstoff-Atemtest führt selten zu falsch-positiven Ergebnissen. Bei Patienten mit Verdacht auf ein Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür gilt ein positives Testergebnis als Bestätigung der Diagnose, während ein negatives Ergebnis durch eine ÖGD mit Harnstofftest bestätigt werden sollte.

[

[