Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Herzstenting: Leben nach der Operation, Rehabilitation, Ernährung und Diät

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

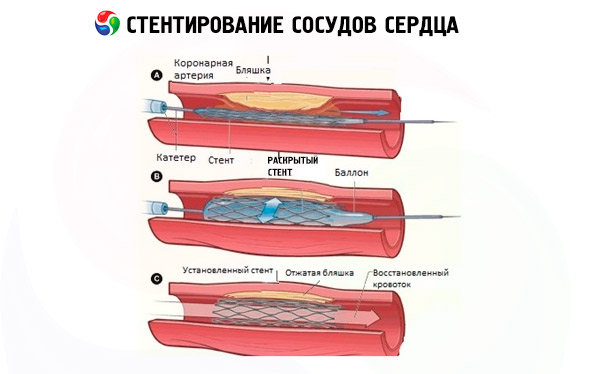

Eine Methode der endovaskulären Chirurgie zur Erweiterung des Lumens der Koronararterien bei einer arteriosklerotischen Stenose oder Okklusion ist das Kardiostenting, genauer gesagt das Stenting der Herzgefäße.

Hierbei handelt es sich um eine Myokardrevaskularisierung durch die Installation eines speziellen Rahmens in den Koronararterien – eines Stents, einer zylindrischen Netzstruktur aus biokompatiblen und korrosionsbeständigen Metallen, Legierungen oder Polymermaterialien. Durch mechanischen Druck auf die Gefäßwand stützt der Stent diese und stellt so den Innendurchmesser des Gefäßes und die Hämodynamik wieder her. Dadurch wird der Koronarblutfluss normalisiert und die vollständige Trophie des Myokards sichergestellt.

Hinweise für das Verfahren

Die Hauptindikationen für diesen endovaskulären Eingriff sind Gefäßverengungen aufgrund atheromatöser Ablagerungen an den Innenwänden, die für Arteriosklerose charakteristisch sind. Dies führt zu einer unzureichenden Blutversorgung des Myokards und zu Sauerstoffmangel seiner Zellen (Ischämie). Um dieses Problem zu lösen, wird bei ischämischer Herzkrankheit und stabiler Angina pectoris, Arteriosklerose der Koronararterien sowie bei atherosklerotischen Läsionen der Koronargefäße bei systemischer Vaskulitis eine Herzstentimplantation durchgeführt. Eine Stentimplantation wird jedoch durchgeführt, wenn eine medikamentöse Therapie die Intensität der Ischämiesymptome nicht reduziert und den Zustand nicht stabilisiert.

Die Koronarstentimplantation der Herzgefäße – also die Stentimplantation der Koronararterien – wird bei Patienten mit hohem Herzinfarktrisiko durchgeführt. Ein intravaskulärer Stent kann dringend implantiert werden: direkt bei einem Herzinfarkt (in den ersten Stunden nach seinem Auftreten). Um die Wahrscheinlichkeit einer erneuten akuten Ischämie mit der Gefahr eines kardiogenen Schocks zu minimieren und die Herzmuskelfunktionen wiederherzustellen, wird nach einem Herzinfarkt eine Stentimplantation des Herzens durchgeführt.

Darüber hinaus wird die Stentimplantation eingesetzt, wenn bei einem Patienten, der sich zuvor einer Ballonangioplastie der Koronararterie oder einem Bypass unterzogen hat, eine erneute Verengung des Gefäßes auftritt.

Wie Experten anmerken, wird bei einer Aortenisthmusstenose (angeborenem Herzfehler) sogar bei Säuglingen eine Aortenstentimplantation durchgeführt.

Vorbereitung

Zur Vorbereitung auf die Stentimplantation der Herzgefäße werden bei Patienten mit entsprechender Diagnose klinische, biochemische und Koagulogramm-Blutuntersuchungen durchgeführt; außerdem werden eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs, ein Elektrokardiogramm und eine Ultraschalluntersuchung des Herzens durchgeführt.

Um zu entscheiden, ob eine Stentimplantation notwendig ist, ist eine Koronarangiographie zwingend erforderlich: Anhand der Daten dieser Untersuchung werden individuelle anatomische Besonderheiten des Gefäßsystems des Herzens identifiziert, der genaue Ort der Gefäßstenose und ihr Grad bestimmt.

Ohne jodhaltige Röntgenkontrastmittel ist eine Koronarangiographie des Herzens allerdings nicht durchführbar und es kann bei dieser Untersuchung zu Komplikationen wie Kontrastmittelreaktionen (in über 10 % der Fälle), Herzrhythmusstörungen und Kammerflimmern mit tödlichem Ausgang (in 0,1 % der Fälle) kommen.

Es ist zu beachten, dass eine Koronarangiographie bei Fieberzuständen, Bluthochdruck, Nierenversagen, Diabetes mellitus, Hyperthyreose, Sichelzellenanämie, Myelom, Thrombozytose oder Hypokaliämie in der Anamnese nicht empfohlen wird; für ältere Menschen wird dieses Verfahren nicht empfohlen.

In komplexen Fällen wird ein intravaskulärer Ultraschall (zur Visualisierung der Gefäßwand und zur Darstellung der Größe, Menge und Morphologie atherosklerotischer Plaques) oder eine optische Kohärenztomographie durchgeführt.

Manchmal, am häufigsten in Notfallsituationen, werden im Rahmen einer einzigen Manipulation eine Koronarangiographie des Herzens und eine Stentimplantation durchgeführt. Anschließend werden vor der Operation Antikoagulanzien intravenös verabreicht.

Technik Stenteinlage

Bei der Koronarballonangioplastie und der Stentimplantation von Herzgefäßen handelt es sich um perkutane (perkutane) Koronarinterventionen zur Gefäßerweiterung mittels Ballonkatheter, wobei die Installation eines Stents im Lumen des Gefäßes tatsächlich nach dessen Erweiterung mittels Ballonangioplastie erfolgt.

Normalerweise wird die Technik der Stentimplantation der Herzgefäße – mit den wichtigsten Schritten des Prozesses – allgemein wie folgt beschrieben. Nach einer Vollnarkose und Lokalanästhesie punktiert der Chirurg einen kleinen Hautbereich mit gleichzeitiger Punktion der Gefäßwand. Die Stentimplantation der Herzgefäße kann über den Arm – transradialer Zugang (Punktion der Arteria radialis des Unterarms) – sowie über die Femoralarterie in der Leistengegend (transfemoraler Zugang) erfolgen. Der gesamte Eingriff wird unter Durchleuchtung mittels Angiographie und Kontrastmittelgabe durchgeführt.

Durch eine Punktion im Gefäß wird ein Katheter in das Arterienbett eingeführt – bis zur Mündung des Koronargefäßes, in dem die Stenose festgestellt wurde. Anschließend wird ein Führungsdraht eingeführt, entlang dem der Katheter mit dem Ballon und dem daran befestigten Stent vorgeschoben wird. Sobald sich der Ballon genau an der Verengungsstelle befindet, wird er aufgeblasen, wodurch sich die Gefäßwände ausdehnen. Gleichzeitig richtet sich der Stent auf und schmiegt sich unter dem Druck des Ballons eng an das Endothel an, drückt in die Gefäßwände und bildet einen starken Rahmen, der die Verengung des Lumens behindert.

Nachdem alle Hilfsmittel entfernt wurden, wird die Punktionsstelle antiseptisch behandelt und mit einem Druckverband abgedeckt. Der gesamte Prozess der Koronarstentimplantation der Herzgefäße kann eineinhalb bis drei Stunden dauern.

Kontraindikationen für das Verfahren

Die Koronarstentimplantation von Herzgefäßen ist in folgenden Fällen kontraindiziert:

- akuter zerebrovaskulärer Unfall (Schlaganfall);

- diffuse Kardiosklerose;

- kongestive (dekompensierte) Herzinsuffizienz verschiedener Ätiologien (Koronarinsuffizienz metabolischen Ursprungs);

- das Vorhandensein akuter Infektionskrankheiten, einschließlich bakterieller Endokarditis;

- schwere Funktionsstörungen der Leber, Nieren oder Lunge;

Auch bei lokalen inneren Blutungen und bei Patienten mit Blutgerinnungsstörungen ist die Stent-Implantation kontraindiziert.

Eine Myokardrevaskularisierung mittels Stent wird nicht durchgeführt:

- wenn der Patient eine Jodunverträglichkeit hat und jodhaltige Medikamente Allergien auslösen;

- wenn das Lumen der Koronararterien um weniger als die Hälfte verengt ist und der Grad der hämodynamischen Störungen unbedeutend ist;

- bei Vorliegen einer ausgedehnten diffusen Stenose in einem Gefäß;

- wenn Gefäße des Herzens mit kleinem Durchmesser verengt sind (normalerweise sind dies Zwischenarterien oder distale Äste der Koronararterien).

Mit der Stentimplantation von Herzgefäßen sind Risiken verbunden, die mit einer Schädigung der Gefäßwand, Infektionen, einer unsachgemäßen Stentimplantation, der Entwicklung eines Herzinfarkts und eines Herzstillstands verbunden sind.

Experten betonen das Risiko einer allergischen oder anaphylaktoiden Reaktion (bis hin zum Schock) auf jodhaltige Röntgenkontrastmittel, die während der Stentimplantation ins Blut injiziert werden. Dies erhöht den Natrium- und Glukosespiegel im Blut, was zu Hyperosmolarität und Verdickung führt, was wiederum eine Gefäßthrombose auslösen kann. Darüber hinaus wirken diese Substanzen toxisch auf die Nieren.

All diese Faktoren berücksichtigen Kardiologen, wenn einem Patienten mit koronaren Durchblutungsstörungen die Implantation eines Stents angeboten wird. Es ist jedoch notwendig, sich an Spezialisten auf dem Gebiet der Gefäßchirurgie zu wenden. Wo kann ich mich zum Thema Herzstent beraten lassen? In regionalen Kliniken, von denen viele (z. B. in Kiew, Dnipro, Lwiw, Charkow, Saporischschja, Odessa, Tscherkassy) über Herzchirurgiezentren oder Abteilungen für endovaskuläre Chirurgie verfügen; in spezialisierten medizinischen Zentren für Gefäß- und Herzchirurgie, von denen die größten das Herzinstitut des ukrainischen Gesundheitsministeriums und das nach N. Amosov benannte Nationale Institut für Herz- und Gefäßchirurgie sind.

Konsequenzen nach dem Eingriff

Zu den möglichen Komplikationen nach dem Eingriff zählen:

- Bildung eines Hämatoms im Bereich der Gefäßpunktion;

- Blutungen nach dem Entfernen des Katheters aus der Arterie - in den ersten 12-15 Stunden nach der Stentplatzierung (einigen Daten zufolge bei 0,2-6 % der Patienten beobachtet);

- vorübergehende Herzrhythmusstörungen innerhalb der ersten 48 Stunden (in mehr als 80 % der Fälle);

- Dissektion der Intima (innere Auskleidung) des Gefäßes;

- schweres Nierenversagen.

Tödliche Folgen nach dem Eingriff sind mit der Entwicklung eines Herzinfarkts verbunden (die Statistiken variieren je nach Quelle zwischen 0,1 und 3,7 % der Fälle).

Eine der wichtigsten Komplikationen der Stentimplantation ist die Restenose, also eine erneute Verengung des Lumens mehrere Monate nach einer Koronarintervention; sie wird in 18-25 % der Fälle beobachtet, und laut Experten der American Society for Cardiovascular Angiography and Interventions bei mehr als einem Drittel der Patienten.

Dies liegt daran, dass sich nach der Installation des Stents – aufgrund seines Drucks auf die Gefäßwand und der Entwicklung einer Entzündungsreaktion – Blutplättchen an der Innenfläche der Struktur absetzen und ansammeln können, was zur Bildung eines Thrombus (Stentthrombose) führt , und eine Hyperplasie der Endothelzellen zu einer Intimafibrose führt.

Infolgedessen leiden Patienten nach der Stentimplantation der Herzgefäße unter Atemnot, einem Druckgefühl und einem Engegefühl hinter dem Brustbein. Laut klinischer Statistik verspüren etwa 26 % der Patienten nach der Stentimplantation Kribbeln und Schmerzen im Herzen, was auf eine wiederkehrende Angina pectoris hindeutet. In solchen Situationen wird angesichts des hohen Risikos einer Myokardischämie, die leicht zu einem Herzinfarkt führen kann, eine wiederholte Stentimplantation der Herzgefäße oder eine Bypass-Operation empfohlen. Was für einen bestimmten Patienten am besten ist, entscheiden Kardiologen nach einer Ultraschall- oder CT-Untersuchung des Herzens.

Was ist der Unterschied zwischen Bypass-Operation und Herzstenting? Im Gegensatz zum Stenting ist der Koronararterien-Bypass eine vollwertige Herzoperation unter Vollnarkose mit Thoraxzugang (Öffnung des Brustkorbs). Während der Operation wird ein Teil eines anderen Gefäßes (aus der Arteria mammaria interna oder der Vena saphena femoralis) entnommen und daraus eine Anamostose gebildet, die den verengten Abschnitt des Koronargefäßes umgeht.

Um Thrombusbildung und Restenose zu vermeiden, wurden Stents mit verschiedenen antithrombotischen passiven Beschichtungen (Heparin, Nanokohlenstoff, Siliziumkarbid, Phosphorylcholin) sowie freisetzende Stents (medikamentenfreisetzende Stents) mit einer aktiven Beschichtung entwickelt, die langsam ausgewaschene Medikamente (Gruppen von Immunsuppressiva oder Zytostatika) enthält. Klinische Studien haben gezeigt, dass das Risiko einer Restenose nach der Implantation solcher Strukturen signifikant reduziert ist (bis zu 4,5–7,5 %).

Um einer Gefäßthrombose vorzubeugen, ist für alle Patienten nach der Stentimplantation der Herzgefäße eine langfristige Einnahme von Medikamenten erforderlich:

- Aspirin (Acetylsalicylsäure);

- Clopidogrel, andere Handelsnamen – Plagril, Lopirel, Thrombonet, Zilt oder Plavix nach Stentimplantation von Herzgefäßen;

- Ticagrelor (Brilinta).

Postoperative Phase

In der frühen postoperativen Phase, die einen Krankenhausaufenthalt von zwei bis drei Tagen (in manchen medizinischen Einrichtungen auch etwas länger) umfasst, sollten Patienten nach der Stent-Implantation der Herzgefäße 10 bis 12 Stunden im Bett bleiben.

Wenn sich die Patienten nach der Stentimplantation der Herzgefäße am Ende des ersten Tages normal fühlen, können sie gehen. In den ersten zwei Wochen sollten körperliche Aktivitäten jedoch so eingeschränkt wie möglich sein. Nach der Stentimplantation der Herzgefäße ist eine Krankschreibung erforderlich.

Patienten werden darauf hingewiesen, dass sie nach der Stentimplantation in die Herzgefäße keine heißen Duschen oder Bäder nehmen und keine schweren Gegenstände heben dürfen. Außerdem ist das Rauchen nach der Stentimplantation in die Herzgefäße streng verboten.

Es ist zu beachten, dass die Temperatur nach der Stentimplantation der Herzgefäße aufgrund der Heparingabe eine halbe Stunde vor Operationsbeginn leicht ansteigen kann (dies dient der Minimierung des Risikos von Blutgerinnseln). Fieber kann aber auch mit einer Infektion beim Einführen eines Katheters einhergehen.

Hoher Blutdruck wird nach der Stentimplantation von Koronargefäßen beobachtet, insbesondere bei Patienten mit arterieller Hypertonie: Schließlich löst die Installation eines Stents in einem Koronargefäß keine Probleme mit Blutdruck und Arteriosklerose. Blutdruckschwankungen nach der Stentimplantation werden auch durch vagale Gefäßreaktionen erklärt, die durch Thyroxin vermittelt werden: Jodhaltige Röntgenkontrastmittel erhöhen den Spiegel dieses Schilddrüsenhormons im Blut, und in hohen Dosen verschriebene Acetylsalicylsäure (Aspirin) senkt ihn.

Eine vorübergehende Abnahme des Gefäßtonus und niedriger Blutdruck nach der Stentimplantation von Herzgefäßen können ebenfalls eine der Nebenwirkungen von jodhaltigen Kontrastmitteln sein. Ein negativer Faktor ist außerdem die Einwirkung von Röntgenstrahlung auf den Körper, deren durchschnittliche Dosis bei der Installation von Koronarstents zwischen 2 und 15 mSv liegt.

Was darf nach der Stent-Implantation von Herzgefäßen nicht getan werden?

Nach der Stentimplantation der Herzgefäße ist es wichtig, bestimmte Vorsichtsmaßnahmen und ärztliche Empfehlungen zu befolgen, um eine normale Genesung zu gewährleisten und Komplikationen vorzubeugen. Hier sind einige wichtige Dinge, die nach diesem Eingriff nicht empfohlen werden:

- Körperliche Aktivität: Ihr Arzt empfiehlt Ihnen möglicherweise, Ihre körperliche Aktivität in den ersten Tagen oder Wochen nach der Stentimplantation einzuschränken. Dies kann schweres Heben, anstrengende Übungen und andere körperliche Aktivitäten umfassen. In der Regel dürfen Patienten ihre körperliche Aktivität nach Rücksprache mit ihrem Arzt schrittweise steigern.

- Rauchen: Rauchen ist einer der Hauptrisikofaktoren für Herzerkrankungen und sollte sofort nach der Stentimplantation eingestellt werden. Rauchen kann das Risiko von Blutgerinnseln im Stent und anderen Komplikationen erhöhen.

- Ernährung: Nach der Stentimplantation ist es wichtig, sich gesund zu ernähren und den Cholesterin- und Blutzuckerspiegel im Auge zu behalten. Ihr Arzt empfiehlt Ihnen möglicherweise eine Diät mit reduziertem Fett- und Kohlenhydratanteil.

- Medikamente: Patienten werden nach der Stentimplantation häufig Medikamente wie Antikoagulanzien, Thrombozytenaggregationshemmer, Betablocker und andere verschrieben. Es ist wichtig, die Anweisungen Ihres Arztes zur Einnahme von Medikamenten strikt zu befolgen und die Einnahme nicht ohne dessen Zustimmung abzubrechen.

- Stress vermeiden: Stress kann sich negativ auf die Herzgesundheit auswirken. Patienten wird empfohlen, Stresssituationen zu vermeiden und gegebenenfalls einen Stressmanagement-Spezialisten aufzusuchen.

- Regelmäßige medizinische Nachsorge: Nach der Stent-Implantation ist es wichtig, den Empfehlungen Ihres Arztes zu folgen und ihn zu regelmäßigen Nachsorgeterminen aufzusuchen.

Zusätzlich zu den oben genannten Vorsichtsmaßnahmen sollten nach der Implantation eines Herzstents auch die folgenden Empfehlungen beachtet werden:

- Pflege der Stent-Einführstelle: Wenn der Stent durch eine Arterie im Handgelenk oder Oberschenkel eingeführt wurde, ist die Pflege der Einführstelle wichtig. Ihr Arzt empfiehlt Ihnen möglicherweise, den Bereich sauber und trocken zu halten und Belastungen oder Heben auf dieser Seite zu vermeiden.

- Ernährung: Die Ernährung nach der Stentimplantation sollte reich an Obst, Gemüse, Magnesium und Kalium und natriumarm sein. Dies trägt zur Erhaltung einer gesunden Herz-Kreislauf-Gesundheit bei.

- Cholesterinspiegel: Wenn Ihr Cholesterinspiegel im Blut hoch ist, empfiehlt Ihnen Ihr Arzt möglicherweise die Einnahme von Medikamenten zur Senkung des Cholesterinspiegels und die Überwachung Ihrer Ernährung.

- Blutdrucküberwachung: Der Blutdruck sollte regelmäßig gemessen und auf einem optimalen Niveau gehalten werden.

- Gewichtsverlust: Wenn der Patient übergewichtig oder fettleibig ist, können Gewichtskontrolle und Ernährungsberatung wichtige Maßnahmen sein.

- Vermeidung von Alkohol: Ihr Arzt empfiehlt Ihnen möglicherweise, Ihren Alkoholkonsum einzuschränken oder ganz zu vermeiden.

- Suchen Sie umgehend einen Arzt auf: Wenn bei Ihnen neue oder sich verschlimmernde Symptome wie Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, Unwohlsein oder Herzrhythmusstörungen auftreten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Beachten Sie, dass die Empfehlungen von Patient zu Patient unterschiedlich sein können. Es ist wichtig, die individuellen Anweisungen Ihres Arztes zu befolgen. Wenn Sie ungewöhnliche Symptome wie Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, Schwindel oder Schwächegefühl bemerken, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Rehabilitation und Genesung

Wie lange die kardiologische Rehabilitation und Genesung nach der Platzierung eines intravaskulären Stents dauert, hängt von vielen Faktoren ab.

Zunächst sollten Sie nach einer Stent-Implantation der Herzgefäße alle ärztlichen Empfehlungen gewissenhaft befolgen.

Insbesondere moderate körperliche Aktivität und Gymnastik nach einer Herzstent-Implantation sollten fester Bestandteil des Lebensstils sein. Experten sagen, dass aerobe Übungen am besten geeignet sind – in Form von regelmäßigen Spaziergängen oder Radtouren, die keine große Anstrengung erfordern, aber die meisten Muskeln beanspruchen und die Durchblutung fördern. Sie müssen lediglich Ihren Puls überwachen und Tachykardie vermeiden.

Wer gerne ein Dampfbad nimmt, muss sich mit einer Dusche im Badezimmer begnügen. Normale Autofahrer sollten zwei bis drei Monate lang auf das Autofahren verzichten. Und wenn der Stent während einer Verschlimmerung des Koronarsyndroms, einer drohenden Herzinfarktgefahr oder während eines solchen implantiert wurde, ist es unwahrscheinlich, dass stressbedingte Arbeit als Fahrer nach der Stentimplantation der Herzgefäße möglich ist. In solchen Fällen kann nach der Herzstentimplantation eine Behinderung festgestellt werden.

Ist nach einer Herzstent-Implantation eine Diät notwendig? Ja, da ein Anstieg des Cholesterinspiegels im Blut nicht zugelassen werden darf und lebenslange Einschränkungen in der Ernährung den Gesamtkaloriengehalt (zur Reduzierung, um Fettleibigkeit zu vermeiden) sowie den Verzehr von tierischen Fetten, Speisesalz und fermentierten Lebensmitteln betreffen sollten. Weitere Informationen dazu, was Sie nach einer Herzstent-Implantation essen können, finden Sie in der Publikation „ Diät bei hohem Cholesterinspiegel“ und im Artikel „ Diät bei Arteriosklerose“.

Das Rauchverbot wurde oben bereits erwähnt, Alkohol ist nach der Stent-Implantation der Herzgefäße jedoch gelegentlich erlaubt – nur hochwertiger Rotwein (trocken) und nur ein Glas.

In den ersten vier bis fünf Monaten nach der Herzstent-Implantation setzen Kardiologen Sex mit intensiver körperlicher Aktivität gleich. Dies muss daher berücksichtigt werden, um es nicht zu übertreiben und einen Herzinfarkt auszulösen.

Wie verhält man sich im Falle eines schweren Anfalls, wenn Nitroglycerin die Brustschmerzen nicht lindert, nach der Stentimplantation der Herzgefäße? Rufen Sie einen Krankenwagen, vorzugsweise einen Kardiologen!

Darüber hinaus verringert die tägliche Einnahme von Clopidogrel (Plavix) die Thrombozytenaggregation, was bedeutet, dass ungewollte Blutungen schwer zu stillen sind. Dies sollte von allen Patienten berücksichtigt werden. Weitere Nebenwirkungen dieses Medikaments sind: verstärkte Blutungen und Blutungen (Nase, Magen), Hirnblutungen, Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen, Gelenk- und Muskelschmerzen.

Insgesamt verschwinden die Herzschmerzen trotzdem in sieben von zehn Fällen und den Patienten mit einem Koronarstent geht es deutlich besser.

Lebensstil nach Herzstent

Experten auf dem Gebiet der endovaskulären Chirurgie behaupten, und Patientenberichte zum Koronarstent-Implantat belegen, dass sich das Leben nach dem Einsetzen eines Herzstents zum Besseren wendet.

Wenn Ärzte gefragt werden, wie lange Menschen nach einer Herzstent-Implantation leben, vermeiden sie eine direkte Antwort: Selbst bei einem perfekt durchgeführten endovaskulären Eingriff gibt es viele Faktoren (einschließlich Immunfaktoren), die auf die eine oder andere Weise den Zustand des allgemeinen und koronaren Kreislaufs beeinflussen.

Wenn Sie jedoch nach der Herzstent-Implantation einen gesunden Lebensstil pflegen, hält dieser länger an und gibt Ihnen die Möglichkeit, bis zu fünfzehn Jahre zu leben.

[

[