Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Funktionsdiagnostische Methoden in der Gynäkologie

Zuletzt überprüft: 07.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Methoden der Funktionsdiagnostik in der Gynäkologie ermöglichen die Diagnose von Funktionsstörungen des Fortpflanzungssystems und sind auch für die Erfolgskontrolle der Funktionstherapie wichtig.

Basaltemperaturmessung

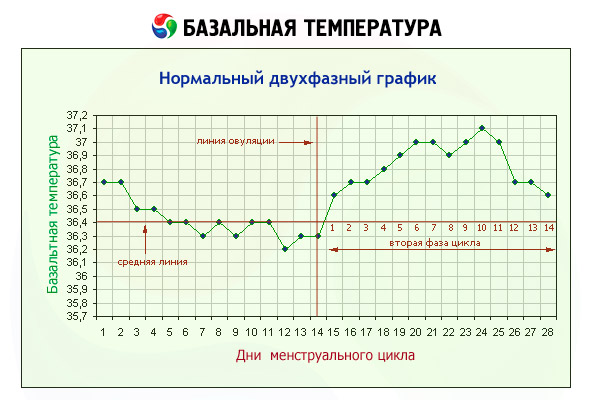

Der Test basiert auf der hyperthermischen Wirkung von Progesteron. Progesteron hat eine direkte Wirkung auf das Thermoregulationszentrum im Hypothalamus. Daher steigt die Basaltemperatur in der zweiten Hälftedes normalen Menstruationszyklus um 0,4–0,8 °C an, wenn die Progesteronsekretion zunimmt. Ein anhaltender zweiphasiger Temperaturverlauf weist auf einen erfolgten Eisprung und das Vorhandensein eines funktionell aktiven Gelbkörpers hin.

Die Basaltemperatur wird mit demselben Thermometer morgens auf nüchternen Magen, ohne aufzustehen, 10 Minuten lang gemessen. Die erhaltenen Daten werden grafisch dargestellt. Bei allen Varianten normaler Veränderungen der Basaltemperatur in der Follikelphase des Zyklus liegt sie unter 37 °C und steigt nach dem Eisprung auf 37,1–37,3 °C, selten auf 37,6 °C.

Meistens ist vor dem Temperaturanstieg ein kurzfristiger Abfall (0,3-0,4°) zu beobachten, der zeitlich dem Eisprung entspricht. 1-2 Tage vor Beginn der Menstruation sinkt die Basaltemperatur wieder.

Um den Charakter der Temperaturkurve festzustellen, muss die Temperatur während dreier Menstruationszyklen gemessen werden. Wenn die Basaltemperatur in der zweiten Phase des Zyklus um 0,2–0,3 °C ansteigt, deutet dies auf eine unzureichende Funktion des Gelbkörpers hin. Ein schneller Temperaturanstieg 2–3 Tage vor Beginn der Menstruation ist mit einem Mangel an Progesteron und Östrogen verbunden. Eine monophasische Temperatur zwischen 36,5 und 36,9 °C mit geringen Schwankungen weist auf einen anovulatorischen Zyklus hin. Ein anhaltender Temperaturanstieg zwischen 37,2 und 37,4 °C für 18 Tage oder länger oder 7 Tage nach einer Verzögerung der nächsten Menstruation bei einem regelmäßigen Menstruationszyklus kann auf eine Schwangerschaft hinweisen. Bei einer normalen Schwangerschaft bleibt die Basaltemperatur während der ersten vier Monate erhöht. Ein Temperaturabfall deutet oft auf einen drohenden Schwangerschaftsabbruch hin. Bei der Durchführung dieses Tests sollte berücksichtigt werden, dass die Basaltemperatur bei chronischen Infektionen sowie bei pathologischen Veränderungen in den höheren Teilen des Zentralnervensystems, einer Hyperthyreose, ansteigen kann.

Die Basaltemperatur (rektale Temperatur) wird täglich von der Frau selbst gemessen, ohne während des gesamten Menstruationszyklus 10 Minuten lang aufzustehen. Die Basaltemperatur einer gesunden Frau variiert je nach Zyklusphase. Während eines Ovulationszyklus mit vollständiger erster und zweiter Phase steigt die Basaltemperatur unmittelbar nach dem Eisprung um 0,5 °C an und bleibt 12–14 Tage lang auf diesem Niveau. Der Temperaturanstieg ist auf die thermogene Wirkung von Progesteron auf das Thermoregulationszentrum zurückzuführen.

Um den Verlauf der Temperaturkurve zu bestimmen, ist es notwendig, die Basaltemperatur über 3 Zyklen zu messen.

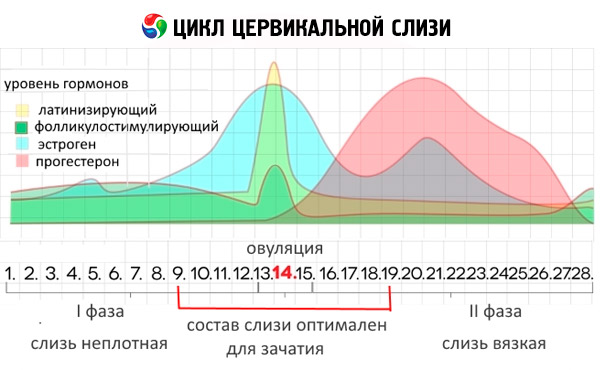

Zervixschleimuntersuchung

Während eines normalen Menstruationszyklus unterliegen die physikochemischen Eigenschaften des Schleims und die Sekretionsmenge charakteristischen Veränderungen (von 60 mg/Tag in der frühen Follikelphase bis 700 mg/Tag während des Eisprungs). Zu diesem Zeitpunkt nimmt die Aktivität einiger Schleimenzyme zu und seine Fließfähigkeit tritt auf, verbunden mit einer Abnahme der Viskosität. Die Phänomene der Pupille, des Farns und der Spannung des Zervixschleims beruhen auf Veränderungen der Sekretion und der Brechkraft des Zervixschleims.

Das Pupillenphänomen ist mit Veränderungen der Schleimmenge verbunden, abhängig von der hormonellen Sättigung des Körpers und dem Tonus des Gebärmutterhalses. Am 8.-9. Tag des Menstruationszyklus erscheint glasig-transparenter Schleim in der erweiterten äußeren Öffnung des Gebärmutterhalskanals. Wird ein Lichtstrahl auf den äußeren Muttermund mit einem herausquellenden Schleimtropfen gerichtet, erscheint dieser dunkel und ähnelt einer Pupille. Die Menge des abgesonderten Schleims und der Durchmesser des äußeren Muttermunds nehmen progressiv zu und erreichen beim Eisprung ein Maximum, um dann in der späten Lutealphase auf ein Minimum zu sinken.

Die Bewertung des Tests erfolgt auf einer dreistufigen Skala:

- Vorhandensein eines dunklen Flecks – 1 Punkt (+) – frühe Follikelphase;

- das Vorhandensein eines dunklen Flecks - 0,2–0,25 cm – 2 Punkte (++) - durchschnittliche Follikelphase;

- das Vorhandensein eines dunklen Flecks - 0,3–0,35 cm – 3 Punkte (+++) - Eisprung (maximale Östrogenproduktion).

Nach dem Eisprung, bei dem die Östrogenausschüttung abnimmt, schwächt sich das Pupillensymptom allmählich ab und verschwindet am 20. bis 23. Tag des Menstruationszyklus.

Das Vorhandensein eines schwach ausgeprägten Pupillenphänomens während des Menstruationszyklus weist auf Hypoöstrogenismus hin, seine Aufrechterhaltung während des Zyklus auf einem hohen Niveau (3 Punkte) - auf Hyperöstrogenismus, auf einem Niveau von 2-3 Punkten - auf die Insuffizienz der Funktion des Gelbkörpers. Im Falle von Erosion, Endozervizitis, alten Rupturen des Gebärmutterhalses ist der Test nicht typisch.

Das Farnphänomen (Arborisationstest) beruht auf der Fähigkeit des Zervixschleims, beim Trocknen Kristalle zu bilden. Als Ursache der Kristallisation gelten Veränderungen der physikochemischen Eigenschaften des Schleims unter dem Einfluss von Östrogenen (Wechselwirkung von Natriumchlorid mit Polysacchariden, Kolloiden und Mucin, pH-Wert des Schleims).

Das Material wird mit einer anatomischen Pinzette entnommen, die 0,5 cm tief in den Gebärmutterhalskanal eingeführt wird. Der entstehende Schleimtropfen wird auf einen Objektträger übertragen und getrocknet. Die Beurteilung erfolgt unter dem Mikroskop bei geringer Vergrößerung. Bereits an 2 Punkten (++) ist ein klares Blattmuster sichtbar, an 3 (+++) bilden Kristalle große, in einem Winkel von 90° abstehende Blätter mit dicken Stielen. Bei voller Funktion des Gelbkörpers in der Lutealphase des Zyklus verschwindet das Farnkraut-Phänomen allmählich. Das Vorhandensein des Farnkraut-Phänomens während des gesamten Menstruationszyklus weist auf eine hohe Östrogensekretion hin, und das Ausbleiben der Lutealphase (anovulatorischer Zyklus mit Follikelpersistenz); sein Ausbleiben während der Untersuchung kann auf einen Östrogenmangel hinweisen.

Zervixschleimspannung – Veränderungen während des Menstruationszyklus. Das Maximum fällt mit der maximalen Östrogenproduktion während des Eisprungs zusammen. Der Schleim wird durch Einführen einer Pinzette in den Gebärmutterhalskanal gesammelt. Anschließend wird das Instrument entfernt und die Spannung durch vorsichtiges Spreizen der Äste bestimmt. Der Schleim wird zu einem Faden gespannt, dessen Länge in Zentimetern gemessen wird. Je höher die Östrogenproduktion, desto länger der Schleimfaden. Der Test wird anhand eines Drei-Punkte-Systems bewertet:

- 1 Punkt (+) - Fadenlänge bis 6 cm;

- 2 Punkte (++) - Fadenlänge 8-10 cm;

- 3 Punkte (+++) – Fadenlänge 15–20 cm.

An 3 Punkten wird die maximale Östrogenproduktion im Körper beobachtet (während des Eisprungs). In der Lutealphase des Zyklus nimmt die Schleimspannung wieder ab.

Symptom der Zervixschleimdehnung

Das Symptom der Dehnung des Zervixschleims hängt von der Östrogenproduktion der Eierstöcke ab. Mit einer Pinzette wird Schleim aus dem Gebärmutterhalskanal entnommen, die Äste gespreizt und die Länge des Schleimfadens gemessen. Die maximale Dehnung des Schleimfadens tritt zum Zeitpunkt des Eisprungs auf und erreicht 10–12 cm.