Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Polypen in der Gallenblase: ist es gefährlich, wie man ohne Operation Volksheilmittel zu behandeln

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Polypen sind gutartige kleine Gebilde, die häufig an den Wänden vieler innerer Organe vorkommen. Beispielsweise werden Polypen häufig in der Gallenblase diagnostiziert. Dies ist eine sehr spezifische Pathologie, die schwer zu erkennen und ebenso schwer zu behandeln ist.

Meistens haben solche Formationen eine kugelförmige Gestalt und stellen eine gutartige Wucherung der Schleimhäute des Organs dar.

Epidemiologie

Eine unbekannte Formation in der Gallenblase wurde erstmals im 19. Jahrhundert vom deutschen Pathologen R. Virchow entdeckt. Gleichzeitig gelang es einem anderen Wissenschaftler, die Pathologie unter dem Mikroskop detailliert zu untersuchen und zu beschreiben. Seitdem gilt als Hauptursache der Erkrankung eine Störung des Fettstoffwechsels im Körper.

Die zweite Welle der Polyposis-Forschung begann mit der Einführung einer neuen Art der Diagnostik in die Praxis – der Ultraschalluntersuchung.

Laut neuesten Statistiken leiden 6 % der Menschen an Wucherungen in der Gallenblasenhöhle. Darüber hinaus tritt die Krankheit am häufigsten bei Frauen über 35 Jahren auf.

Bei männlichen Patienten finden sich vor allem Cholesterinbildungen, bei Frauen überwiegend hyperplastische Einschlüsse.

Ursachen Gallenblasenpolypen

Wie sich herausstellt, ist eine Verletzung des Fettstoffwechsels nicht der einzige mögliche Grund für die Bildung von Polypenbildungen. Sie können auch unter dem Einfluss anderer Ursachen und Faktoren entstehen:

- genetische Störungen, belastete Vererbung (es gab bereits Fälle von Polypen in der Familie);

- infektiöse und entzündliche Erkrankungen des Gallensystems;

- Stoffwechselstörungen;

- Gallengangsdyskinesien, andere Erkrankungen der Leber und des Gallensystems.

Risikofaktoren spielen bei der Entstehung der Erkrankung eine wichtige Rolle und sollten genauer betrachtet werden.

[ 8 ]

[ 8 ]

Risikofaktoren

- Die erbliche Veranlagung ist wahrscheinlich der häufigste Faktor für die Entstehung der Krankheit. Dies betrifft vor allem adenomatöse Formationen und Gallenpapillome. Gleichzeitig steigt das Risiko für ein Wachstum der Gallenblase, wenn in anderen Organen der Familie Fälle von gutartiger Polyposis auftraten.

Die Vererbung ist auch für die Entstehung von Krankheiten von großer Bedeutung, deren Komplikationen polypöse Wucherungen sind. Eine solche Erkrankung wird beispielsweise als Dyskinesie des Gallensystems angesehen.

- Infektiöse und entzündliche Erkrankungen wie Cholezystitis treten vor dem Hintergrund eines Gallenstaus auf, der die Entstehung von Gallenwucherungen auslöst. Ein Gallenblasenpolyp mit Cholezystitis kommt relativ häufig vor. Während der Entzündungsreaktion verdickt sich die Organwand, ihre Form und Struktur werden gestört. Infolge der genannten Veränderungen kommt es zu einem Gallenstau, der zu Schmerzen, Dyspepsie und Aufstoßen führt. Die Folge dieser Reaktion ist das Wachstum von Granulationen in den Wänden der Gallenblase, die zur Hauptursache für die Bildung postinflammatorischer polypöser Strukturen werden.

- Stoffwechselstörungen beeinflussen am häufigsten die Bildung von Cholesterin. Mit der Zeit vergrößern sich diese Formationen und verkalken. Solche Prozesse sind die Folge einer Fettstoffwechselstörung, bei der zu viel Cholesterin im Blut zirkuliert. Überschüssiges Cholesterin lagert sich nicht nur in den Gefäßwänden, sondern auch im Gallensystem ab. Galle enthält bereits Cholesterin: Kommt es zu einer Gallenstauung, lagert sich der Überschuss schnell in der Blase ab.

- Eine Dyskinesie der Gallengänge führt zu einer Funktionsstörung des Gallensystems unter Beibehaltung der normalen Organstruktur. Die Dyskinesie geht mit einer Beeinträchtigung der Kontraktionsfähigkeit der Gallenblase einher, was den Eintritt der Galle in den Zwölffingerdarm erschwert: Die Gallensekretion entspricht nicht mehr bestimmten Verdauungsprozessen. Der Patient bemerkt Symptome wie Übelkeit nach dem Essen (insbesondere nach dem Verzehr von Fetten), Schmerzen und Gewichtsverlust.

Pathogenese

Wie bereits erwähnt handelt es sich bei der Polyposis um eine polyätiologische Erkrankung, das heißt, ihre Entstehung kann viele Ursachen haben.

Die Gallenblase hat eine dreischichtige dünne Wand, die aus einer äußeren Membran, einer Muskelschicht und Schleimgewebe besteht.

Schleimgewebe kleidet die Innenwände des Organs aus: Auf ihm bilden sich polypöse Formationen. Dieses Gewebe bildet mehrere Falten, ist von Drüsen durchdrungen und mit einer einzigen Epithelschicht bedeckt.

Polypöse Formationen wiederum können echte oder sogenannte „Pseudopolypen“ sein:

- echte Polypenbildungen entstehen durch übermäßiges Wachstum des Epithels;

- „Pseudopolypen“ sind cholesterinbedingten oder entzündlichen Ursprungs.

Symptome Gallenblasenpolypen

Die Symptome polypöser Neoplasien sind nicht immer charakteristisch und spezifisch für diese Krankheit. Die Schwere und Vielfalt der Symptome hängt von vielen Faktoren ab: der Lokalisation der Formation, ihrer Vielfalt, Größe usw.

Gefährlich ist es, wenn sich der polypöse Knoten im zervikalen Bereich der Blase oder im Gallengang befindet: In einer solchen Situation besteht die Gefahr einer Verstopfung des Gallengangs, die Gelbsucht verursacht.

Bei anderen Lokalisationen der Pathologie können die Symptome verborgen oder schwach ausgeprägt sein.

Die ersten Anzeichen von Polypen in der Gallenblase sind meist die folgenden:

- dumpfer Schmerz auf der rechten Seite in der Nähe der Rippen (kann krampfartig sein), insbesondere nach dem Verzehr von fetthaltigen Speisen, nach Episoden von übermäßigem Essen, nach Alkoholkonsum, nach Stress;

- Gelbsucht, bei der Haut, Schleimhäute und Lederhaut eine gelbe Färbung annehmen (Gelbsucht geht oft mit juckender Haut, Übelkeit und sogar Erbrechen einher);

- kolikartige Schmerzen – scharf, abrupt, erinnern an Leberkoliken bei Cholelithiasis (deuten oft auf eine Torsion und Strangulation des Polypenstiels hin);

- Auftreten eines bitteren Geschmacks im Mund, morgendliche Übelkeit, periodisches unerklärliches Erbrechen.

Es ist erwähnenswert, dass sich polypöse Einschlüsse in den meisten Fällen in keiner Weise manifestieren: Sie werden zufällig bei der Diagnose anderer Krankheiten entdeckt. Erst wenn die Formation eine signifikante Größe erreicht oder Komplikationen auftreten, wird das oben beschriebene Krankheitsbild erkannt.

- Ein Polyp von 3, 4, 5, 6 mm in der Gallenblase gilt als kleine Formation und manifestiert sich in den meisten Fällen nicht mit äußeren Anzeichen. Solche Wucherungen werden nicht chirurgisch entfernt, sondern überwacht. Wenn der Knoten pro Jahr um mehr als 2 mm zunimmt, kann die Frage seiner Entfernung aufgeworfen werden.

- Ein Polyp im Gallenblasengang kann zu einer Verstopfung des Ganges führen, die sich als mechanische Gelbsucht äußert, die auf einen Anstieg des Bilirubingehalts im Blut zurückzuführen ist. Charakteristische Symptome einer Gelbsucht sind Gelbfärbung der Haut und Schleimhäute, Juckreiz und paroxysmale Übelkeit. Weitere Symptome können sein: Verdunkelung des Urins, Gelenk- und Muskelschmerzen sowie erhöhte Körpertemperatur.

- Schmerzen im Zusammenhang mit Polypen in der Gallenblase sind in der Regel klar lokalisiert: Dies ist der Bereich des rechten Hypochondriums, also die Projektionsstelle der Leber und des Gallensystems. Der Schmerz kann dumpf und stechend sein, ist aber meistens krampfartig, krampfhaft und bei Einklemmen des Polypenstiels kolikartig (scharf, plötzlich und stark). Bei dieser Art von Schmerz ist der Patient ständig unruhig, findet keinen Platz für sich und verändert oft seine Körperhaltung auf der Suche nach der bequemsten Position.

- Diffuse Veränderungen der Bauchspeicheldrüse und Gallenblasenpolypen werden häufig in Kombination diagnostiziert. Meistens gehen solche Veränderungen mit einer Cholezystopankreatitis einher – einer kombinierten Entzündung der Bauchspeicheldrüse und des Gallensystems. Neben Entzündungen kann auch das Alter die Ursache für diffuse Veränderungen sein: In diesem Fall kann die Echogenität der Bauchspeicheldrüse normal bleiben, und der Patient zeigt keine Beschwerden.

- Durchfall mit Gallenblasenpolypen ist neben Übelkeit und Erbrechen wahrscheinlich das häufigste Symptom. Durchfall entsteht durch Stagnation und Störung der Gallensekretion. Dies führt dazu, dass die Nahrung im Darm schlecht verdaut wird: Galle wird für die normale Aufnahme von Fetten benötigt. Infolgedessen treten Verdauungsstörungen auf – Durchfall.

- Die Temperatur bei Gallenblasenpolypen kann normal bleiben, steigt aber bei Entzündungen in vielen Fällen an. Eine anhaltende subfebrile Temperatur (kann monatelang beobachtet werden) weist oft auf einen chronischen Entzündungsprozess hin - eine Cholezystitis. Bei einer Leberkolik kann die Temperatur stark auf etwa +38 ° ansteigen. Dieses Symptom ist jedoch atypisch, da bei vielen Patienten die Temperaturindikatoren unverändert bleiben. Das Vorhandensein eines Polypen an sich beeinflusst die Änderung der Temperaturwerte nicht.

Psychosomatik von Gallenblasenpolypen

Polypöse Knoten selbst gelten nicht als psychosomatische Störungen, können aber eine Folge solcher Störungen sein. So entstehen viele Neoplasien als Folge von Entzündungsprozessen, Dyskinesien, Durchblutungsstörungen und Trophismus im Organ. Daher kann nicht gesagt werden, dass die Psychosomatik im Entstehungsmechanismus polypöser Einschlüsse keine Rolle spielt.

Viele Krankheiten entstehen durch Stress, häufige Konflikte, Lebensunzufriedenheit, Ängste usw. Experten behaupten, dass Menschen, die negative Emotionen erleben oder unterdrücken, dazu neigen, diese in den Körper zu „lenken“, was zur Entstehung von Krankheiten führt. Neben Polyposis können solche Patienten an Gallensteinleiden, Kolitis, Depressionen und Panikattacken leiden.

Eine der Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige Behandlung polypöser Formationen ist die Abwesenheit von Stress und geistige Ruhe, unterstützt durch einen gesunden Lebensstil und richtige Ernährung.

Gallenblasenpolyp bei Männern

Cholesterineinschlüsse treten am häufigsten bei männlichen Patienten und bereits im höheren Alter auf. Ursachen sind über Jahre angesammelte Cholesterinablagerungen, die sich mit der Zeit vergrößern und mit Kalziumsalzen durchsetzt (verkalkt) werden.

Laut Statistik neigen Männer häufiger zu Fettleibigkeit und Ernährungsstörungen als Frauen und leiden daher häufiger an Fettstoffwechselstörungen. Steigt der Cholesterinspiegel im Blut, lagert er sich in den Gefäßwänden und im Gallensystem ab. Leidet der Patient gleichzeitig an Gallenstauung, erhöht sich das Risiko für Polypenbildung um ein Vielfaches.

In den allermeisten Fällen verursachen Cholesterinpolypen beim Patienten keinerlei Beschwerden, sodass der Patient erst dann ärztliche Hilfe sucht, wenn erhebliche Cholesterinablagerungen vorhanden sind.

Polypen in der Gallenblase während der Schwangerschaft

Die meisten Ärzte sind sich einig, dass ein polypöser Einschluss im Gallensystem vor der Planung einer Schwangerschaft behandelt (entfernt) werden sollte. Der Punkt ist, dass während der Zeit der stärksten hormonellen Veränderungen das Risiko einer malignen Entartung der polypösen Formation steigt. Das heißt, wie sich das Wachstum verhält, ist unbekannt. Es ist auch riskant, eine Operation an einer schwangeren Frau durchzuführen.

Was aber tun, wenn während der Schwangerschaft ein polypöser Knoten entdeckt wurde? Hier kann die Antwort nicht eindeutig sein. Meistens entscheiden sich Spezialisten, die Pathologie zu beobachten und das Wachstum der Formation zu kontrollieren. Bei Bedarf verschreiben sie eine chirurgische Behandlung, jedoch erst nach der Geburt des Babys.

Gallenblasenpolypen bei Kindern

Polypöse Einschlüsse können nicht nur bei Patienten mittleren und höheren Alters, sondern auch bei Kindern auftreten. Am häufigsten werden sie bei Kindern unter 10 Jahren festgestellt: Die Gefahr besteht darin, dass diese Formationen in einem frühen Entwicklungsstadium unglaublich schwer zu erkennen sind und eine vorzeitige Diagnose zu schwerwiegenden Folgen führen kann: Störungen der Verdauungsprozesse, chronische Erkrankungen des Verdauungssystems usw.

Das Auftreten polypöser Strukturen kann viele Ursachen haben. Bei Kindern treten meist Pathologien auf, die mit einer erblichen Veranlagung verbunden sind.

Selten verursacht die Krankheit bei Kindern klinische Manifestationen: Polypöse Knoten manifestieren sich meist lange Zeit nicht, und die ersten Anzeichen können den Symptomen einer gewöhnlichen Entzündung - Cholezystitis - ähneln. Die Diagnose einer Polyposis wird erst nach einer speziellen diagnostischen Untersuchung gestellt.

Wo tut es weh?

Bühnen

In medizinischen Kreisen ist es üblich, drei Stadien der polypösen Entwicklung zu unterscheiden, obwohl diese Einteilung bedingt ist und es oft recht schwierig ist, das genaue Stadium zu bestimmen. Wir sprechen von folgenden Entwicklungsstadien:

- Das erste Stadium gilt als initial, wenn sich der Polyp gerade erst zu entwickeln beginnt. Der Patient verspürt keine Beschwerden, die Funktion des Gallenabflusses leidet nicht.

- Das zweite Stadium ist durch erhebliches Gewebewachstum gekennzeichnet, wobei der Gallengang oder die Blase größtenteils blockiert sind. Der Gallenabfluss ist erschwert, aber möglich.

- Im dritten Stadium kommt es zu einer vollständigen Blockade des Gallengangs bzw. des Blasenlumens durch ein polypöses Wachstum. Der Abfluss der Galle wird dadurch unmöglich.

Das Stadium des polypösen Prozesses kann mithilfe einer Ultraschalluntersuchung genau bestimmt werden. Dies allein anhand der vorhandenen Symptome ist nicht einfach.

Formen

- Ein Cholesterinpolyp der Gallenblase gilt als Pseudowucherung – das heißt, er besteht nicht aus Organgewebe, sondern entsteht aus Cholesterinablagerungen an der Blasenwand.

- Adenomatöse Polypen der Gallenblase entstehen aus dem Drüsenepithel, das die Schleimhäute des Organs bedeckt. Adenomatöse Wucherungen entwickeln sich häufiger bösartig als andere.

- Ein verkalkter Polyp der Gallenblase ist ein polypöser Tumor, in dem sich verkalkte Salze abgelagert haben. Manchmal betrifft die Verkalkung nicht nur den Polypenknoten, sondern auch die Blasenwand (die sogenannte Porzellanblase). Dies ist ein äußerst ungünstiger Zustand, der zu einem Krebstumor entarten kann.

- Ein kleiner Gallenblasenpolyp ist eine Wucherung, deren Größe 6–8 mm (in manchen Fällen bis zu 10 mm) nicht überschreitet. Solche Wucherungen werden oft konservativ behandelt, ohne chirurgische Eingriffe.

- Multiple Polypen in der Gallenblase, insbesondere erbliche, werden auch als diffus bezeichnet. In dieser Situation entwickeln sich in 80-100 % der Fälle bösartige Neubildungen an der Stelle der multiplen Polyposis.

- Ein Polyp an einem Stiel in der Gallenblase gilt als der günstigste, da er fast nie zu einem bösartigen Tumor degeneriert. Ein solches Wachstum kann jedoch auch gefährlich sein: Es kann Blutungen hervorrufen, sich verdrehen oder strangulieren, was einen dringenden chirurgischen Eingriff erforderlich macht.

- Ein parietaler Polyp der Gallenblase ist fest mit der Organwand verbunden und hat eine breite Basis (keinen Stiel). Es wird am häufigsten empfohlen, ein solches Wachstum zu entfernen: Es besteht ein hohes Risiko für eine bösartige Formation.

[ 20 ]

[ 20 ]

Komplikationen und Konsequenzen

Komplikationen bei polypösen Bildungen in der Gallenblase sind keine Seltenheit, zum Beispiel:

- ein Polyp kann zu einem Krebstumor (Malignität) entarten;

- der Polypenstiel kann sich verdrehen (wenn sich ein Polyp „auf einem Stiel“ befindet);

- Der Polyp kann sich vergrößern und die Blasenhöhle blockieren.

Das Wachstum eines Gallenblasenpolypen ist sehr schwer zu kontrollieren: Die Krankheit wird oft erst dann erkannt, wenn die Formation so groß geworden ist, dass sie das Lumen des Organs blockiert. Besonders gefährlich ist es, wenn die Polypen multipel sind: Sie füllen nach und nach den gesamten Blasenraum aus. Dies führt dazu, dass sich Galle ansammelt, die Verdauung gestört wird und Galle in den Blutkreislauf gelangt. Infolgedessen entwickelt der Patient Gelbsucht – eine Erkrankung, bei der Haut und Lederhaut gelb werden. Außerdem verfärbt sich der Urin dunkel und es kommt zu Juckreiz.

Können Gallenblasenpolypen verschwinden? Tatsächlich können sie das. Dies kommt jedoch nicht sehr häufig vor: Formationen, die nicht größer als 10 mm sind und deren Polyp selbst einen Stiel hat, können verschwinden. Polypöse Formationen mit einem Durchmesser von mehr als 10 mm, die sich auf einer breiten Basis befinden, neigen nicht zur Selbstelimination und haben ein höheres Risiko, sich zu einem bösartigen Tumor zu entwickeln.

Auch wenn sich der Gallenblasenpolyp zurückgebildet hat, wird der Patient alle 6 Monate zwei- bis dreimal zu Kontrolluntersuchungen gehen, um sicherzustellen, dass die Erkrankung nicht erneut auftritt.

Diagnose Gallenblasenpolypen

Die Diagnostik beschränkt sich häufig auf Ultraschall und Endoskopie. Zusätzlich können Laboruntersuchungen verordnet werden.

- Tests, die ein Arzt zur Diagnose polypöser Formationen verschreiben kann:

- Die Blutbiochemie weist am häufigsten auf das Vorhandensein einer Gallenstauung hin, deren Anzeichen ein Anstieg des Bilirubinspiegels (mehr als 17 mmol/l), ein Anstieg der alkalischen Phosphatase (mehr als 120 U/l) und ein Anstieg des Cholesterinspiegels (mehr als 5,6 mmol/l) sind.

- Durch Urin-OA können Bilirubin und eine Abnahme der Urobilinogenkonzentration (weniger als 5 mg/l) nachgewiesen werden.

- Das Koprogramm zeigt eine Abnahme oder das Fehlen von Sterkobilin.

- Zur instrumentellen Diagnostik gehören in der Regel Ultraschall, Endoskopie und seltener auch Magnetresonanztomographie und Computertomographie.

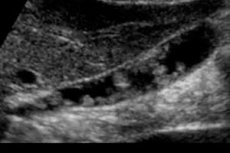

- Die häufigste Untersuchungsmethode ist die Verwendung von Ultraschall, mit der Sie die Größe und Lage der Polypenbildung vollständig beurteilen können.

- Die Ultraschalluntersuchung ist eine Kombination aus Ultraschall und Endoskop, die in das Lumen des Zwölffingerdarms eingeführt werden.

- Eine teurere Form der Diagnostik ist die Magnetresonanztomographie, die jedoch die Untersuchung auch kleinster polypöser Wucherungen ermöglicht.

- Ein Gallenblasenpolyp ist im Ultraschall ein heller Knoten oder Fleck mit dunklerem umgebendem Gewebe. Der helle Fleck wächst von der Wand in die Organhöhle hinein. Die Konfiguration des Neoplasmas hängt von der Art des Polypen ab: Hat das Wachstum beispielsweise einen Stiel, ist es visuell deutlich sichtbar. Bei multiplen Formationen werden im Ultraschall mehrere in die dunkle Höhle hineinwachsende Flecken bestimmt.

- Echozeichen eines Gallenblasenpolypen werden durch seinen Typ bestimmt. So wird bei Cholesterin oder entzündlichem Neoplasma ein absolut weißer Fleck erkannt. Bei adenomatösem Wachstum wird ein dunkler Fleck mit helleren umgebenden Geweben sichtbar.

- Ein hyperechoischer Gallenblasenpolyp ist ein Neoplasma mit einer höheren Dichte für Ultraschallwellen. In der Regel sind die meisten Polypen hyperechoische Gebilde.

- Gallenblasenpolypen können mittels MRT genauer untersucht werden. Die meisten Spezialisten greifen auf die Magnetresonanztomographie zurück, wenn es darum geht, einen echten Polypen von einem Papillom zu unterscheiden.

- Die CT der Gallenblase ist bei Polypen nicht aussagekräftig und wird daher nur selten, hauptsächlich zur Differentialdiagnostik, eingesetzt.

Was muss untersucht werden?

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnose von Polypen ist äußerst schwierig, ebenso wie die Diagnose von Polyposis im Allgemeinen. Am häufigsten müssen Polypen von bösartigen Tumoren, von kalkhaltiger und akalkhaltiger Cholezystitis sowie von parasitären Erkrankungen unterschieden werden.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Gallenblasenpolypen

Bei den meisten Patienten erfolgt die Polypenbehandlung durch eine chirurgische Entfernung, da eine medikamentöse Therapie oft nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Medikamente können hilfreich sein, um die zugrunde liegende Ursache für die Entstehung von Polypen zu beseitigen und schmerzhafte Symptome zu lindern. Beispielsweise eignen sich krampflösende Mittel und Schmerzmittel gegen Schmerzen, Choleretika gegen Cholestase.

Wird bei einem Patienten ein erhöhter Cholesterinspiegel festgestellt, wird ihm eine Behandlung mit speziellen Medikamenten verschrieben, die diesen Wert senken.

Behandlung von Polypen in der Gallenblase ohne Operation

Nur bei polypösen Bildungen cholesterinbedingten Ursprungs kann auf eine Operation verzichtet werden. Zur konservativen Behandlung werden am häufigsten Ursofalk, Ursosan, Simvastatin und Holiver eingesetzt. Zusätzlich werden Drotaverin und Gepabene eingenommen.

Neben Cholesterinbildungen kann eine medikamentöse Therapie auch bei Polypen eingesetzt werden, deren Durchmesser mit maximal 10 mm angegeben wird.

Die Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffs sollte im Einzelfall von einem Arzt beurteilt werden: Wenn der polypöse Knoten eine breite Basis hat und groß ist, muss er entfernt werden.

Arzneimittel: Wirkprinzip und Anwendung

Medizin |

Funktionsprinzip |

Dosierung |

Holiver |

Erhöht die Gallensekretion, verbessert die Blasenmotilität und beugt Gallenstauungen vor. Wird bei Gallenstauung nicht verschrieben. |

Nehmen Sie dreimal täglich 2 Tabletten vor den Mahlzeiten ein. |

Gepabene |

Stabilisiert die Gallenproduktion der Leberzellen und wirkt krampflösend. |

Nehmen Sie dreimal täglich 1 Kapsel zu den Mahlzeiten ein. |

Drotaverin |

Beseitigt Krämpfe und Schmerzen. |

Nehmen Sie 1–2 Tabletten ein, wenn Sie Schmerzen und Beschwerden im Bereich der Leber verspüren. |

Simvastatin |

Stabilisiert den Cholesterinspiegel im Blut. |

Nehmen Sie einmal täglich abends 1 Tablette ein. |

- Ursosan wird bei Polypen in der Gallenblase nur dann verschrieben, wenn das Wachstum cholesterinbedingt ist. Andere Formen lassen sich nicht mit Ursosan behandeln. Das Medikament senkt den Cholesterin- und Lipoproteingehalt im Blut. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Vorbeugung und Beseitigung von Cholesterinablagerungen.

Ursosan wird mit ausreichend Wasser in einer Menge von 10 mg pro kg Körpergewicht des Patienten eingenommen. Die Behandlungsdauer beträgt 6-12 Monate.

Ursosan kann nicht zur Behandlung bei Blasenzerstörung, Verstopfung des Blasengangs oder bei einem Polypenwachstum von erheblicher Größe (mehr als 2 cm) verwendet werden.

- Ursofalk wirkt bei Gallenblasenpolypen als Cholesterinlöser – seine Wirkung ähnelt der von Ursosan. Beide Medikamente werden ausschließlich zur Behandlung der Cholesterinnatur polypöser Strukturen eingesetzt. Ursofalk wird über einen längeren Zeitraum eingenommen, wobei die Dosis nach der Formel 10 mg/kg Körpergewicht des Patienten berechnet wird. Während des Therapieverlaufs sollte der Zustand des Neoplasmas regelmäßig überwacht werden.

- Allochol wird bei Gallenblasenpolypen verschrieben, um die Gallenmotilität und -sekretion zu steigern. Dieses Medikament ist nicht zur Behandlung von Patienten mit obstruktiven Erkrankungen – mit Obstruktion oder eingeschränkter Durchgängigkeit der Gallengänge – geeignet. Allochol kann bei endogenem Gallensäuremangel hilfreich sein. Allochol wird dreimal täglich, zwei Tabletten, unmittelbar nach den Mahlzeiten eingenommen. Die Einnahmedauer beträgt bis zu einem Monat.

- Ovesol gegen Gallenblasenpolypen hilft, Gallenstauungen zu beseitigen, Gallensteine zu entfernen und die Gallenwege wieder in Gang zu bringen. Ovesol ist ein pflanzliches Präparat und gehört zur Kategorie der Nahrungsergänzungsmittel. Es wirkt sanft, langanhaltend und kann über einen langen Zeitraum angewendet werden. Die Tropfen werden morgens und abends mit Wasser eingenommen, 15–20 Tropfen (ca. ½ Teelöffel). Es werden drei bis vier Behandlungszyklen pro Jahr mit einer Dauer von einem Monat empfohlen. Ovesol ist kontraindiziert, wenn die Blase oder die Gallengänge durch das Wachstum vollständig blockiert sind.

Vitamine

Die Einbeziehung von Vitaminen in das Behandlungsschema für Polypenbildungen spielt eine wichtige Rolle, da sie zur Verbesserung der Lebensqualität der Patienten beiträgt und das weitere Wachstum von Polypen blockiert.

Im Anfangsstadium der Erkrankung ist die Einnahme von Vitaminkomplexpräparaten sinnvoll. Dies können Centrum, Vitrum, Complivit, Biomax, Alphabet usw. sein. Im Anfangsstadium der Erkrankung sind keine speziellen Vitamine erforderlich.

Fortgeschrittene Polypen werden normalerweise auf komplexe Weise behandelt, wobei neben medikamentöser und/oder chirurgischer Behandlung auch Kräuter- und Vitaminmittel zum Einsatz kommen.

Ärzte empfehlen, auf folgende Medikamente zu achten:

- Vitamin B 2 – nimmt an Stoffwechselprozessen teil und hilft, Sauerstoff zu den Zellen zu transportieren.

- Rutin – schützt die Gefäßwände, beseitigt Schwellungen, verbessert die Durchblutung.

- Vitamin B 6 – stabilisiert die Funktion des Nervensystems und den Cholesterinspiegel im Körper.

- Cocarboxylase – reguliert den Kohlenhydratstoffwechsel, verbessert die Proteinsynthese.

- Vitamin B 12 – stärkt das Immunsystem, verbessert den Proteinstoffwechsel.

- Ascorbinsäure – beschleunigt die Wiederherstellung geschädigten Gewebes und die Entfernung von Giftstoffen.

- Vitamin B 9 – stabilisiert den Hämoglobinspiegel, stärkt das Immunsystem.

Die aufgeführten Vitamine können sowohl als Teil komplexer Präparate als auch eigenständig, beispielsweise in Form von Injektionen, verwendet werden.

Physiotherapeutische Behandlung

Bei einer Verschlimmerung einer chronischen Cholezystitis, bei Vorliegen eines einzelnen Knotens im Gallensystem oder bei ausgedehnter Gallenpolyposis sind physiotherapeutische Maßnahmen kontraindiziert.

Nach einer Operation und Entfernung der Gallenblase kann eine Schlammtherapie mit Sulfid-, Schlick-, Torf- und Sapropelschlamm empfohlen werden; eine solche Therapie ist bereits im Frühstadium, 2–3 Wochen nach der Operation, ratsam.

Thermische Behandlungen wie Paraffin oder Ozokerit werden weder vor noch nach der Operation empfohlen.

Die Einnahme von Mineralwasser, Heilgymnastik, Massagen und Klimatherapie sind erlaubt. Eine Diät ist obligatorisch.

Übungen für Gallenblasenpolypen

Für Patienten mit polypösen Gallenbildungen ist es sehr wichtig, ihre körperliche Aktivität zu überprüfen. Übermäßige motorische Aktivität sollte begrenzt und insbesondere plötzliche Bewegungen vermieden werden. Das Heben oder Tragen von Gewichten ist unerwünscht, da dies zu Nebenwirkungen führen kann.

Therapeutische Übungen sind nur bei Polyposis willkommen. Sie können selbstständig zu Hause eine Reihe einfacher Übungen durchführen, die den Zustand lindern und die Funktion des Gallensystems normalisieren. Die Übungen werden regelmäßig durchgeführt, ohne einen einzigen Tag auszulassen.

- Der Patient liegt auf dem Rücken, zieht die Knie an die Brust und umfasst sie mit den Armen. Mehrere Minuten lang rollt er nach links und rechts, vorwärts und rückwärts.

- Der Patient bleibt weiterhin auf dem Rücken liegen: Er beugt nacheinander die Beine an den Knien und führt sie zur Brust.

- Der Patient liegt auf dem Rücken, zieht den Bauch so weit wie möglich ein und entspannt ihn dann wieder. Die erforderliche Anzahl von Wiederholungen beträgt zehn.

- Der Patient steht mit schulterbreit auseinander stehenden Beinen. Er rotiert die obere Körperhälfte abwechselnd nach rechts und nach links.

Wenn möglich, wird einem Patienten mit Polyposis empfohlen, Yoga und Atemübungen zu praktizieren.

Hausmittel

Es wird nicht empfohlen, mit der Behandlung von Polypen im Gallensystem mit alternativen Methoden zu beginnen, wenn diese eine signifikante Größe aufweisen oder ein erhöhtes Risiko für Malignität besteht. Es ist besser, die Möglichkeit der Anwendung alternativer Methoden im Voraus mit Ihrem Arzt zu besprechen.

Um Polyposis loszuwerden, empfehlen traditionelle Heiler, abends 3–4 Knoblauchzehen zu essen und diese mit Borodinsky-Brot und unraffiniertem Sonnenblumenöl herunterzuspülen.

Darüber hinaus haben Boviste eine gute Wirkung. Sammeln Sie fünfzehn alte Pilze mit einem Durchmesser von etwa 3–4 cm und übergießen Sie sie mit 100 g Wodka. Das Arzneimittel sollte sieben Tage lang im Dunkeln ziehen und täglich umgerührt werden. Ein Vorwaschen der Pilze ist nicht erforderlich. Nach einer Woche werden die Pilze ausgedrückt, fein gehackt und mit 0,5 kg Butter und drei Esslöffeln Honig vermischt. Die Masse kann im Kühlschrank aufbewahrt werden, wobei 1 Esslöffel 30 Minuten nach dem Verzehr verwendet wird.

Ebenso nützlich ist eine Mischung aus Aloe-Blättern, Honig, Butter und Cognac. Diese Mischung wird eine halbe Stunde nach dem Essen eingenommen und mit einer Tasse heißem grünem Tee heruntergespült.

- Propolis gegen Polypen in der Gallenblase wird in Form einer Apothekenalkoholtinktur eingenommen - ein Teelöffel pro 30 ml Wasser, dreimal täglich, 20 Minuten vor den Mahlzeiten. Die Dauer einer solchen Behandlung sollte zwei Monate betragen, danach wird eine zweiwöchige Pause eingelegt und der Kurs wiederholt.

- Die Behandlung von Polypen in der Gallenblase mit Soda umfasst die Einnahme einer Natronlösung, beginnend mit 1/5 Teelöffel pro Glas Wasser. Die Natronmenge wird schrittweise erhöht, wobei auf die Reaktion des Körpers geachtet wird. Bei Verdauungsstörungen oder anderen ungünstigen Symptomen wird die Dosierung reduziert oder die Behandlung ganz abgebrochen.

- Honig gegen Gallenblasenpolypen sollte nicht als Nahrungsmittel, sondern als Medizin eingenommen werden. Honig kann auf nüchternen Magen eingenommen werden, gemischt mit Aloe, Ringelblume, Butter, Olivenöl, Knöterich und anderen medizinischen Zutaten. Es ist optimal, Honig zweimal täglich, einige Minuten vor den Mahlzeiten, einzunehmen.

- Biberstrahl: Die Behandlung von Gallenblasenpolypen erfolgt mit Biberstrahl-Tinktur, die einen Monat lang dreimal täglich mit einem Teelöffel eingenommen wird. Nach einem Monat wird die Dosierung schrittweise auf fünf bis sechs Tropfen pro Tag reduziert. Die Gesamtbehandlungsdauer beträgt bis zu drei Monate. Anstelle der Tinktur kann trockenes Biberstrahlpulver verwendet werden, jedoch in einer sehr kleinen Menge – so groß wie ein Streichholzkopf. Das Pulver wird Tee oder Kaffee zugegeben oder in ein Stück Semmelbrösel gerollt und geschluckt.

- Triphala bei Gallenpolypen hilft, die Verdauung zu reinigen und zu verbessern. Es regt die Gallenausscheidung an, senkt den Cholesterinspiegel und zerstört schädliche Bakterien. Das ayurvedische Heilmittel Triphala besteht aus Amalaki, Haritaki und Bibhitaki. Die optimale Einnahme beträgt ein bis zwei Tabletten abends, einmal täglich.

Kräuterbehandlung

Die Verwendung von Kräutern zur Behandlung von Polypen in der Gallenblase ist nur bei kleinen Größen der Formation möglich. Große Wucherungen werden nur chirurgisch entfernt.

Traditionelle Heiler raten, auf folgende Rezepte zu achten:

- Nehmen Sie 1 EL Schöllkraut und Kamille, überbrühen Sie sie in 200 ml kochendem Wasser und lassen Sie sie über Nacht stehen. Trinken Sie das Arzneimittel einen Monat lang, 1 EL. eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten. Der Kurs kann nach 10 Tagen wiederholt werden.

- Nehmen Sie 1 EL Rainfarn, 2 EL Klette, je 1 EL Ringelblume, Alant und Ringelblume sowie einen halben Esslöffel Wermut. Überbrühen Sie 1 EL der Mischung mit 500 ml kochendem Wasser und lassen Sie es über Nacht ziehen. Das Arzneimittel sollte dreimal täglich 50 ml heiß getrunken werden.

- 120 g Chaga mit 500 ml Wodka übergießen und zwei Wochen ziehen lassen. Das Arzneimittel wird dreimal täglich, 1 EL, 30 Minuten vor dem Essen zum Tee hinzugefügt.

- Die Behandlung von Gallenblasenpolypen mit Schöllkraut gilt als die häufigste. Medikamente auf Schöllkrautbasis werden oral eingenommen. Bei dieser Methode ist jedoch Vorsicht geboten, da die Pflanze giftig ist. Die Behandlung sollte nicht länger als 3-4 Monate dauern. Eine Wiederholung ist erst ein Jahr nach Abschluss der ersten Behandlung möglich.

Ein Arzneimittel auf Basis von Schöllkraut wird mit 1 EL der Pflanze pro 200 ml kochendem Wasser zubereitet. Der Aufguss wird 1–2 Stunden in einer Thermoskanne aufbewahrt. Das Arzneimittel wird dreimal täglich 15–20 Minuten vor den Mahlzeiten zu einem Drittel eines Glases getrunken. Verträgt der Patient diese Dosierung nicht gut (z. B. Durchfall, Übelkeit oder Atemnot), kann die Dosierung durch die Einnahme von 1–2 EL des Aufgusses, aufgelöst in einem Drittel eines Glases Wasser, reduziert werden.

- Wermut ist besonders wirksam bei Gallenblasenpolypen, wenn deren Entstehung durch infektiöse und entzündliche Erkrankungen des Gallensystems verursacht wird. Wermut hat antimikrobielle und blutstillende Eigenschaften und verhindert zudem die Degeneration von polypösen Wucherungen zu Krebstumoren. Wermut gilt als sehr nützliche Pflanze, doch die Bitterkeit dieses Krauts erlaubt es nicht, es zur Behandlung von Kindern einzusetzen. Um Polypen loszuwerden, empfiehlt es sich, Wermutblüten zu verwenden, nachdem man sie zuvor zu einer Brotkugel gerollt hat: Solche Kugeln lassen sich leicht schlucken und schmecken nicht einmal bitter.

Für diejenigen, die keine Angst vor Bitterkeit haben, ist dieses Rezept geeignet: 1 Teelöffel Wermut wird mit 200 ml kochendem Wasser übergossen und zwanzig Minuten ziehen lassen. Das resultierende Mittel muss den ganzen Tag über getrunken werden.

- Schöllkraut und Kamille wirken entzündungshemmend und reinigend bei Gallenblasenpolypen: Kamille mildert die Wirkung des Schöllkrauts, das zu einer Vergiftung führen kann.

Zur Zubereitung des Arzneimittels einen Teelöffel jedes Krauts in 250 ml kochendem Wasser in einer Thermoskanne dämpfen und über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag das Arzneimittel abseihen und 30 Minuten vor jeder Mahlzeit 25–30 ml trinken. Die Behandlung zwei Wochen lang fortsetzen und dann 2–3 Tage pausieren. Die Gesamtbehandlungsdauer kann 2–3 Monate betragen.

- Hagebutten gegen Gallenblasenpolypen werden als Aufguss eingenommen. Für die Zubereitung werden jedoch nicht die Früchte, sondern die Rhizome des Busches verwendet. Eineinhalb Esslöffel zerkleinerte Wurzeln in 500 ml kochendem Wasser aufbrühen, eine halbe Stunde im Wasserbad stehen lassen, dann mit einem Deckel abdecken und 2-3 Stunden ziehen lassen. Anschließend den Aufguss filtern, ausdrücken und warm trinken, 50 ml 20 Minuten vor den Mahlzeiten, bis zu 4-mal täglich. Die optimale Dauer einer solchen Behandlung beträgt bis zu einem Monat. Bei Bedarf können Sie 10 Tage nach der ersten Behandlung eine zweite Behandlung beginnen.

- Leinsamen wirken bei Gallenblasenpolypen entzündungshemmend, weichmachend, wundheilend und senken den Cholesterinspiegel im Blut. Aufgrund dieser Eigenschaften werden Leinsamen besonders bei polypösen Formationen mit Cholesterinursprung empfohlen.

Einen Esslöffel Leinsamen 10 Minuten in 300 ml Wasser kochen, abseihen, abkühlen lassen und 1-2 Teelöffel Honig hinzufügen. Trinken Sie das Arzneimittel dreimal täglich 5-10 Minuten vor den Mahlzeiten, 100 ml.

Homöopathie

Homöopathische Arzneimittel werden individuell verschrieben. Es gibt jedoch eine Reihe der gängigsten homöopathischen Mittel, die bei Polypen im Gallensystem eingesetzt werden:

- Aconitum;

- APIs;

- Belladonna;

- Berberis;

- Zaunrübe;

- Cuprum;

- Graphite;

- Kalium carbonicum;

- Lepthandra;

- Magnesia phosphoricum;

- Brechnuss;

- Sepia;

- Schwefel.

Zur Behandlung und Vorbeugung von Komplikationen wird Folgendes verschrieben:

- Levicor, fünf Granulat täglich für einen Monat;

- Edas 113 – drei Tropfen morgens und abends für einen Monat;

- Hepatonorm – acht Globuli morgens, nachmittags und abends für einen Monat;

- Berberis plus – einen Monat lang dreimal täglich acht Körner.

Um das Medikament, seine Dosierung und Kontraindikationen zu bestimmen, müssen Sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem auf Gastroenterologie spezialisierten homöopathischen Arzt führen.

Chirurgische Behandlung

Eine Operation ist die einzige Möglichkeit, ein Gallenblasenwachstum dauerhaft zu beseitigen. Diese Methode hat sowohl positive als auch negative Seiten, da es nicht möglich ist, nur den Polypen zu entfernen: Der Chirurg muss die gesamte Blase entfernen.

Experten empfehlen, in folgenden Fällen nicht mit einem chirurgischen Eingriff zu zögern:

- wenn das Wachstum groß ist (mehr als 1 cm);

- bei Vorliegen anderer Erkrankungen des Gallensystems (z. B. Steine oder chronische Cholezystitis);

- mit schnellem Wachstum des Neoplasmas;

- mit multipler Polyposis;

- mit hoher Wahrscheinlichkeit einer bösartigen Transformation der Formation.

- Die Operation bei Gallenblasenpolypen umfasst die Entfernung des Organs und wird als Cholezystektomie bezeichnet. Dieser Eingriff kann laparoskopisch oder mit einem klassischen Schnitt durchgeführt werden. Die zweite Option ist traumatischer und wird heute nur noch selten angewendet.

- Bei der offenen Entfernung von Gallenblasenpolypen wird ein chirurgischer Schnitt in die Bauchdecke gesetzt. Typischerweise führt der Chirurg eine schräge Laparotomie am Rand des Rippenbogens durch, um Leber und Gallenblase freizulegen.

Die Operation wird in Etappen durchgeführt:

- der Arzt macht mehrere schichtweise Einschnitte;

- klemmt die Gefäße und den Gallengang ab;

- legt die Blase frei, ligiert sie ab und führt eine Resektion durch;

- entfernt bei Bedarf nahegelegene Lymphknoten;

- vernäht den Einschnitt entsprechend der Gewebeschichten.

Offene Operationen werden selten durchgeführt, vor allem wenn das Polypenwachstum multipel ist oder eine signifikante Größe von mehr als 1,5–2 cm aufweist. Ein solcher Eingriff wird unter Vollnarkose (Intubationsnarkose) durchgeführt. Die Erholungsphase des Patienten beträgt mindestens 2 Wochen. Die Fäden werden eine Woche nach der Operation entfernt.

- Die Laparoskopie von Gallenblasenpolypen gilt aufgrund ihres geringen Traumas und der schnellen Genesung des Patienten in der postoperativen Phase als der akzeptabelste Eingriff. Bei der Laparoskopie wird kein Bauchdeckenschnitt durchgeführt: Der Chirurg nimmt mehrere Punktionen vor, in die spezielle Instrumente und ein Endoskop eingeführt werden, um den Entfernungsprozess zu kontrollieren.

Während der Operation wird eine Vollnarkose angewendet.

Die Laparoskopie kann Schritt für Schritt wie folgt beschrieben werden:

- der Chirurg macht 4 Punktionen und führt durch diese Instrumente in die Bauchhöhle ein;

- untersucht innere Organe durch ein Endoskop;

- ligiert Blutgefäße und den Gallengang;

- isoliert die Blase und entfernt sie mit einem speziellen Koagulator;

- Entfernt das entnommene Organ durch eine Punktion.

Nach der Laparoskopie benötigt der Patient etwa 5-7 Tage, um sich zu erholen. Komplikationen nach der Operation sind praktisch ausgeschlossen, die Heilung erfolgt schnell, Narben sind nach einigen Monaten unsichtbar.

- Auch die Laserentfernung von Polypen in der Gallenblase erfolgt laparoskopisch. Dabei wird der Polypenwucherung zusammen mit der Gallenblase entfernt. Der Laser dient dabei zur Gewebepräparation, Delamination und Koagulation von Gefäßen. Die Erholungsphase des Patienten nach der Laserentfernung unterscheidet sich nicht von der nach einer regulären Laparoskopie.

Kontraindikationen für eine Laserresektion können sein: Blutgerinnungsstörungen, hohes Körpergewicht des Patienten (über 125 kg), Schwangerschaft, Verstopfung der Gallenwege, ausgedehnte Bauchfellentzündung.

Verhütung

Vorbeugende Maßnahmen sollten darauf abzielen, Faktoren zu beseitigen, die zur Bildung von Polypen beitragen. Beispielsweise ist es notwendig, den normalen Stoffwechsel im Körper aufrechtzuerhalten, das Auftreten von Gallenstauungen und entzündlichen Erkrankungen des Gallensystems und der Leber zu verhindern.

Wenn eine Person eine erbliche Veranlagung zum Auftreten von Gallenblasenpolypen hat, wird empfohlen, sich regelmäßig einer Diagnostik zu unterziehen und den Zustand der inneren Organe zu überwachen. Es ist vorzuziehen, jährlich eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraums oder eine MRT durchzuführen.

Entzündliche Prozesse im Verdauungssystem sollten umgehend und umfassend behandelt werden. Selbstmedikation sowie das Fehlen einer angemessenen Behandlung können zu verschiedenen Nebenwirkungen führen – einschließlich der Entwicklung einer Polyposis.

Darüber hinaus ist es zur Vorbeugung notwendig, folgende Regeln einzuhalten:

- essen Sie gut und regelmäßig, ohne zu viel zu essen oder zu hungern;

- einen gesunden Lebensstil führen;

- Stress und Depressionen vermeiden;

- Essen Sie ausreichend pflanzliche Lebensmittel und kontrollieren Sie die Aufnahme von Fetten und einfachen Kohlenhydraten.

Dank einer gesunden Lebensführung können Sie die Entstehung vieler Erkrankungen, einschließlich Polypen in der Gallenblase, verhindern.

Prognose

Bei kleinen polypösen Formationen, die nicht zur Vergrößerung und Ausbreitung neigen, kann die Prognose als günstig angesehen werden: Der Zustand des Patienten kann mit Hilfe regelmäßiger medizinischer Behandlungskurse korrigiert werden. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass eine solche Pathologie nicht immer mit Symptomen einhergeht: Oft treten Anzeichen von Problemen erst auf, wenn der Polyp eine große Größe erreicht oder sogar zu einem bösartigen Tumor entartet.

Damit die Prognose günstig bleibt, ist es notwendig, bei den ersten verdächtigen Symptomen einen Arzt aufzusuchen und sich einer Diagnostik zu unterziehen; je früher der Arzt einen Polypen entdeckt, desto positiver ist der Krankheitsverlauf.

[ 40 ], [ 41 ], [ 42 ], [ 43 ]

[ 40 ], [ 41 ], [ 42 ], [ 43 ]

Werden Sie zum Militärdienst eingezogen, wenn Sie einen Gallenblasenpolypen haben?

Junge Menschen, bei denen bösartige Tumoren diagnostiziert werden, gehen definitiv nicht zur Armee. Ein Gallenblasenpolyp ist jedoch ein gutartiger Tumor und stellt daher keine direkte Kontraindikation für den Militärdienst dar. Allerdings ist nicht alles so einfach.

Ob ein Wehrpflichtiger mit dieser Diagnose zum Militärdienst eingezogen wird, hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Art des Polypen, sein „Alter“ und seine Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Gallensystems.

Wird bei einem jungen Mann ein Gallenblasenpolyp diagnostiziert, erhält er in der Regel einen sechsmonatigen Aufschub vom Wehrdienst. Bestätigt sich die Diagnose später und weist der Arzt auf offensichtliche Probleme mit der Leber und dem Gallensystem hin, kann der Wehrpflichtige vom Dienst befreit werden. Wird der Gesundheitszustand als zufriedenstellend beurteilt, wird der junge Mann allgemein einberufen.