Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Zervikale Dysplasie

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Zervikale Dysplasie ist eine deutliche Veränderung der Anzahl und morphologischen Struktur von Zellen in einzelnen Bereichen der Gebärmutterhalsschleimhaut. Dieser Zustand des Epithels gilt aufgrund des hohen Risikos für die Entwicklung eines onkologischen Prozesses als gefährlich. Bei rechtzeitiger Diagnose und Behandlung ist die Pathologie jedoch reversibel. Gebärmutterhalskrebs ist die dritthäufigste Erkrankung bei Frauen. Laut WHO-Statistiken wird jährlich bei mehr als 40 Millionen Frauen eine zervikale Dysplasie als präkanzeröse Erkrankung diagnostiziert. In der modernen gynäkologischen Praxis wird die Diagnose zervikale Dysplasie durch die Definition CIN (Cervical intraepithelial neoplasia) ersetzt.

[ 1 ]

[ 1 ]

Ursachen zervikale Dysplasie

Nach neuesten WHO-Daten sind 90 % der Ursachen für zervikale Dysplasie auf eine Virusinfektion zurückzuführen. Am häufigsten handelt es sich um HPV – das humane Papillomavirus. Die DNA dieses Virus wird in fast jeder Studie nachgewiesen, unabhängig vom Schweregrad der zervikalen Dysplasie. Ätiologisch kann CIN jedoch auch durch andere Faktoren ausgelöst werden, darunter die folgenden Krankheiten, Zustände und Umstände:

- Humanes Papillomavirus (HPV)

- HSV-2 (HSV2) – Herpes-simplex-Virus Typ 2

- Zytomegalievirus (CMV) - Zytomegalievirus

- Gardinella, eine anaerobe bakterielle Infektion (Gardnerella vaginalis)

- Vaginale Candidose (Candida spp.)

- Urogenitale Infektion - Mykoplasmose (Mycoplasma hominis)

- Chlamydien (Chlamydia trachomatis)

- Langfristige Einnahme hormoneller Verhütungsmittel

- Promiskuitive sexuelle Beziehungen, wahllose Wahl der Sexualpartner

- Beginn der sexuellen Aktivität vor Erreichen der entsprechenden Geschlechtsreife (12-14 Jahre)

- Geschichte des genetischen Onkofaktors

- Immunschwäche, einschließlich HIV

- Chemotherapie

- Verdauungsstörungen im Zusammenhang mit Unterernährung, Mangel an Mikroelementen und essentiellen Vitaminen

- Häufige Geburten oder im Gegenteil Abtreibungen

- Ungesunde Gewohnheiten – Rauchen, Alkoholsucht

- Asozialer Lebensstil, unzureichende Grundhygiene

Es ist zu beachten, dass zervikale Dysplasie am häufigsten mit sexuell übertragbaren Krankheiten (STDs) in Verbindung gebracht wird. Der führende Faktor unter ihnen ist das humane Papillomavirus (Papillomavirus). Dies ist die häufigste Ursache für Krebsvorstufen bei Frauen und sollte daher genauer betrachtet werden.

HPV wird je nach Grad des Krebsrisikos in folgende Kategorien eingeteilt:

- Spitzwarzen, Warzen, nicht-onkogene Natur

- Geringes onkogenes Risiko (onkogene Spezies vom Serotyp 14)

- Hohes Risiko, an Krebs zu erkranken

Die Gefahr solcher ätiologischen Faktoren liegt im asymptomatischen Krankheitsverlauf. Ohne regelmäßige gynäkologische Untersuchungen ist der Beginn einer sich entwickelnden Pathologie kaum zu erkennen. Vom Beginn der Infektion bis zum Stadium eines offensichtlichen onkologischen Prozesses können mehr als 10 Jahre vergehen. Eine Infektion bedroht viele Frauen, am anfälligsten sind jedoch diejenigen, die zur Risikokategorie gehören. Dies sind Frauen, die einen freizügigen Lebensstil im sexuellen Sinne führen, sowie solche, die beim Wechsel des Sexualpartners keine Verhütungsmittel verwenden. Darüber hinaus besteht für Frauen, die entzündliche Prozesse im Urogenitalbereich vernachlässigen, das Risiko einer HPV-Infektion. Ein geringer Prozentsatz der Infektionen tritt bei traumatischen Verletzungen des Gebärmutterhalses während eines Schwangerschaftsabbruchs auf.

Eine interessante Version der Ursachen, die zur Entwicklung einer zervikalen Dysplasie beitragen, wurde vom amerikanischen Gynäkologen Polikar vorgelegt. Die „Unkrauttheorie“ erklärt CIN folgendermaßen:

- Die Epithelschicht des Gebärmutterhalses ist eine Art Boden

- Viren und Bakterien können in den „Boden“ gelangen und Veränderungen in Gewebezellen verursachen

- Damit die „Samen“ zu wachsen beginnen und Pathologien hervorrufen können, benötigen sie bestimmte Bedingungen

- Bedingungen für pathologisches Wachstum von "Samen" sind Hitze, feuchte Umgebung, Schmutz, Licht

- Bei den Bedingungen für die Entwicklung des pathologischen Wachstums spielen folgende Faktoren eine Rolle:

- Immunschwäche

- Vitaminmangel und Mikronährstoffmangel

- Nichtbeachtung der Hygienevorschriften

- schlechte Angewohnheiten

- genetischer Faktor

Die Hypothese des Arztes der University of California ist noch nicht widerlegt, aber nicht als Axiom akzeptiert. Klinische Beobachtungen deuten jedoch auf eine gewisse Zuverlässigkeit der „Unkrauttheorie“ hin. Frauen mit der Diagnose zervikale Dysplasie wurden in der Arztpraxis behandelt. Bei 45 % von ihnen verbesserten sich die Ergebnisse von PAP-Tests und histologischen Abstrichen nach Raucherentwöhnung, normaler vitaminreicher Ernährung und Immunmodulatoren. 25 % der Patientinnen waren nach einem Jahr vollständig von HPV geheilt.

Pathogenese

Zervikale Dysplasie ist pathogenetisch am häufigsten mit einer Infektion mit dem Humanen Papillomavirus (HPV) assoziiert. In der Praxis gynäkologischer Onkologen werden üblicherweise zwei Arten der Virusinfektionsentwicklung unterschieden:

- Das erste Stadium – die DNA des Papillomavirus befindet sich bereits in der Zelle, dringt aber nicht in deren Chromosom ein (episomaler Zustand). Diese Art der Infektion gilt als reversibel und leicht heilbar.

- Das zweite Stadium, in dem sich die DNA des Papillomavirus bereits im Zellgenom befindet. Diese Infektionsvariante kann als erster Schritt zur Entwicklung einer pathologischen Zelltransformation bezeichnet werden. Gleichzeitig wird die Bildung eines spezifischen Östrogens (16α-ONE1) mit aggressiver Entwicklungsform und krebserregender Wirkung induziert. Dies sind ideale Bedingungen für die Entstehung eines Tumorprozesses.

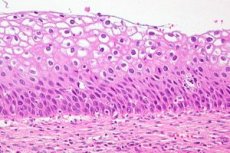

Im Allgemeinen ist die Pathogenese der zervikalen Dysplasie mit der Transformation der Zellstruktur des Gewebes verbunden. Das Epithelgewebe des Gebärmutterhalses hat bestimmte Eigenschaften:

- Aufbau (4 Schichten)

- Standards der Zellkerngröße

- Mobilfunkkontaktmodus

Epithelgewebe kann je nach Lage unterschiedliche Strukturen aufweisen. Der Endozervix befindet sich in der Gebärmutter und besteht aus Drüsengewebe (einreihiges Zylinderepithel). Die äußere Schicht des Epithels (vaginal) ist ein mehrschichtiges Plattenepithel (SPE). Die Schichten des mehrschichtigen Epithels werden in folgende Typen unterteilt:

- Initiale, keimförmige (basale, niedrig differenzierte Zellen)

- Die Schicht, die sich aktiv teilen und vermehren kann, ist die parabasale Schicht.

- Eine mittlere, stachelige Schicht aus differenzierten Zellen mit deutlich ausgeprägtem Zytoplasma. Dies ist die Schutzschicht des Epithels.

- Die Schicht, die sich ablösen kann, ist oberflächlich. Diese Schicht unterliegt der Verhornung.

Pathogenetisch ist die zervikale Dysplasie meist mit einer Störung der Struktur der basalen und parabasalen Schichten (Hyperplasie) verbunden. Die Veränderungen betreffen folgende Prozesse:

- Die Teilung der Kerne, ihre Größe und Konturen sind gestört

- Die Zellen sind schlecht differenziert.

- Die normale Schichtung des Epithels ist gestört

Die Pathologie kann sich im Laufe der Jahre so weit entwickeln, dass die Integrität der Basalmembran beeinträchtigt wird, was wiederum zu Gebärmutterhalskrebs (invasive Form) führt.

Dank regelmäßiger Screening-Programme (gynäkologische Untersuchungen) haben die meisten Frauen derzeit die Möglichkeit, die Entwicklung atypischer Zellen frühzeitig zu stoppen. Leichte und mittelschwere zervikale Dysplasie wird erfolgreich behandelt und stellt keine lebensbedrohliche Erkrankung dar. Schwere Dysplasie ist meist mit der Weigerung von Risikopatientinnen verbunden, die Regeln der Vorsorgeuntersuchung und der adäquaten Therapie einzuhalten.

Symptome zervikale Dysplasie

Die Symptome der CIN zeichnen sich durch ihre „Geheimhaltung“ aus. Zervikale Dysplasie ist gefährlich, da sie ohne offensichtliche, auffällige klinische Manifestationen auftritt. Es ist fast unmöglich, das Krankheitsbild rechtzeitig ohne Untersuchung zu erkennen, insbesondere in den frühen Stadien der Erkrankung. Bei 10-15% der Frauen verläuft die Pathologie völlig asymptomatisch, der Rest der Patientengruppe hat die Möglichkeit, den Prozess dank regelmäßiger Untersuchungen durch den behandelnden Gynäkologen zu stoppen.

Zu beachten ist, dass die CIN selten als eigenständige Erkrankung auftritt, meist geht sie mit bakteriellen und viralen Infektionen einher:

- HPV

- Kolpitis

- Chlamydien

- Herpesinfektion

- Zervizitis

- Leukoplakie

- Adnexitis

- Candidose

Die Symptome einer zervikalen Dysplasie müssen nicht unbedingt die wahren Ursachen des CIN-Prozesses selbst sein. Die Anzeichen werden in der Regel durch Begleiterkrankungen verursacht und können wie folgt aussehen:

- Juckreiz in der Vagina

- Brennendes Gefühl

- Ausfluss, der für einen gesunden Zustand nicht typisch ist, einschließlich Blut

- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr

- Ziehende Schmerzen im Unterbauch

- Sichtbare Kondylome, Papillome

Zervikale Dysplasie ist keine onkologische Erkrankung, gilt aber aufgrund des latenten Krankheitsbildes als sehr gefährlich, neigt zum Fortschreiten und kann in schwerer Form zu Gebärmutterhalskrebs führen. Daher gilt die Untersuchung und Diagnose als wichtigste Methode zur frühzeitigen Erkennung asymptomatischer Veränderungen der Epithelhülle des Gebärmutterhalses.

Erste Anzeichen

Der latente Verlauf der CIN ist ein charakteristisches Krankheitsbild für alle Arten der zervikalen Dysplasie.

Die ersten Anzeichen, die die Krankheit manifestieren können, sind höchstwahrscheinlich mit dem Vorhandensein von Anzeichen assoziierter Pathologien oder anfänglich provozierenden Faktoren verbunden.

Am häufigsten wird die zervikale Dysplasie ätiologisch durch eine HPV-Infektion verursacht.

Laut Statistik ist jeder neunte Einwohner der Erde Träger einer der 100 Varianten des humanen Papillomavirus. Viele HPV-Typen verschwinden aufgrund der Aktivität des Immunsystems von selbst, einige neigen zu Rückfällen und können sich wie folgt äußern:

- Warzen im Genitalbereich (werden bei einer gynäkologischen Untersuchung festgestellt)

- Spitzwarzen sind sichtbare Wucherungen mit gezackten Rändern im Vaginal- und Analbereich. Innere Kondylome sind nur bei einer Untersuchung in der Arztpraxis sichtbar.

- Gelegentliche leichte Blutungen nach dem Geschlechtsverkehr, insbesondere in der Mitte des Monatszyklus

- Ausfluss mit ungewöhnlicher Farbe, Geruch und Konsistenz

- Unregelmäßiger Monatszyklus

Die ersten Anzeichen können fehlen, alles hängt vom HPV-Typ und den schützenden Eigenschaften des Immunsystems ab. Dies stellt eine ernsthafte Bedrohung dar, da die zervikale Dysplasie viele Jahre lang im Verborgenen verlaufen kann. Die Auslöschung der CIN als Risikofaktor kann nur durch Untersuchungen und Screening verhindert werden. Ärzte empfehlen allen Frauen nach 18 Jahren, einen Gynäkologen aufzusuchen und sich einer klinischen, instrumentellen und labordiagnostischen Untersuchung zu unterziehen.

[ 15 ]

[ 15 ]

Ausfluss bei zervikaler Dysplasie

Ausfluss, der auf eine zervikale Dysplasie hinweisen könnte, wird am häufigsten bei Untersuchungen auf einem gynäkologischen Stuhl oder bei der Entnahme von Material für die Zytologie festgestellt. Eine gewisse Menge Schleimflüssigkeit kann aus dem Zervikalkanal austreten. Seine Eigenschaften und Merkmale werden nicht durch die CIN selbst bestimmt, sondern durch begleitende Infektionen, meist bakterielle oder virale. Auch Ausfluss bei zervikaler Dysplasie kann mit erosiven Prozessen einhergehen. Hier einige Details zu den spezifischen Anzeichen des Ausflusses:

- Starker, weißer und dicker Ausfluss nimmt die Form von Flocken an und hat einen charakteristischen Geruch. Dies sind Anzeichen einer Kolpitis, die mit einer zervikalen Dysplasie einhergehen kann.

- Ein spärlicher Ausfluss mit Blut oder Eiter kann ein Zeichen für erosive Prozesse sein, insbesondere wenn diese nach dem Geschlechtsverkehr auftreten.

- Ausfluss, begleitet von Juckreiz, Schmerzen und Brennen, ist ein Zeichen einer viralen oder bakteriellen Infektion, die am häufigsten mit sexuell übertragbaren Krankheiten (STDs) in Verbindung gebracht wird.

- Ausfluss, dessen Menge in der zweiten Zyklushälfte zunimmt, mit akutem Juckreiz und Brennen - ein Symptom von Herpes genitalis. Dies wiederum ist ein Faktor, der eine zervikale Dysplasie hervorruft

- Blutiger Ausfluss, ob stark oder spärlich, ist ein gefährliches Zeichen. CIN im dritten Stadium ist weniger durch Schmerzen als vielmehr durch die Eigenschaften der aus der Vagina abgesonderten Flüssigkeit gekennzeichnet.

Um die Ursache des Ausflusses zu ermitteln, reicht in jedem Fall eine Untersuchung nicht aus. Es sind bakteriologische Kulturen, Zytologie und weitere Laboruntersuchungen erforderlich. Wenn Sie alle Schritte der Diagnostik rechtzeitig durchlaufen, kann der Prozess im Anfangsstadium gestoppt und die Entwicklung pathologischer Veränderungen in den Zellen des Zervixepithels verhindert werden.

Schmerzen bei zervikaler Dysplasie

Schmerzen bei zervikaler intraepithelialer Neoplasie sind ein bedrohliches Symptom, das bedeuten kann, dass die zervikale Dysplasie bereits Stadium III erreicht hat. Die CIN der ersten beiden Stadien gilt als Hintergrunderkrankung und steht nicht im Zusammenhang mit onkologischen Prozessen. In der Regel verläuft die Dysplasie ohne erkennbare klinische Symptome, es können geringfügige Symptome (Ausfluss, Juckreiz) auftreten, die für Begleiterkrankungen charakteristisch sind.

In welchen Fällen können bei zervikaler Dysplasie Schmerzen auftreten?

- Alle entzündlichen Prozesse im Zusammenhang mit den Beckenorganen - PID:

- Akute Endometritis – Schmerzen werden von Fieber und Schüttelfrost begleitet

- Eine ein- oder beidseitige Oophoritis hat oft eine Infektionsursache (Mykose, Candida, alles, was mit sexuell übertragbaren Krankheiten zusammenhängt). Eine Entzündung der Eierstöcke verursacht Schmerzen im Unterleib, oft mit Ausfluss.

- Endometritis in der akuten Phase – Schmerzen im Unterbauch

- Myometritis – Schmerzen, Blähungen, Fieber

- Salpingitis äußert sich mit schmerzhaften Symptomen am Ende des Menstruationszyklus

- Adnexitis im subakuten oder akuten Verlauf des Prozesses geht mit starken Schmerzen einher

PID – Entzündungen der Beckenorgane werden ätiologisch durch Infektionen, Viren und bakterielle Läsionen verursacht. Diese „Basis“ gilt als begünstigend für die Entwicklung einer zervikalen Dysplasie als Folge einer fortgeschrittenen Erkrankung.

- Zervikale Dysplasie, die bis zum Stadium III fortschreitet, wenn zwei Drittel der Epithelschichten Veränderungen unterliegen. Das Schmerzsymptom hält recht lange an, ist ziehender Natur, oft mit Ausfluss (Blut, Geruch, atypische Konsistenz). Schmerzen können auch ohne Stressfaktor, in Ruhe, auftreten und sind selten schneidend oder akut. In solchen Fällen wird eine vorläufige Diagnose gestellt – Gebärmutterhalskrebs, die einer Spezifizierung bedarf (Lokalisation des Prozesses, Grad der Schädigung).

Schmerzen bei CIN sind meist eine klinische Manifestation von Faktoren, die Dysplasie hervorrufen. Dazu zählen vor allem Virusinfektionen (HPV) und fast das gesamte Spektrum sexuell übertragbarer Krankheiten (STDs).

Wo tut es weh?

Bühnen

Moderne Praktiker verwenden eine neue, von der WHO entwickelte Klassifikation. Zervikale Dysplasie wird je nach Schweregrad als CIN von drei Graden definiert:

- Die Veränderungen der Zellstruktur sind gering. Es handelt sich um eine niedriggradige Dysplasie (CIN I). Die Diagnose muss durch Laboruntersuchungen und Screening-Untersuchungen geklärt werden.

- Die Zellstruktur des Epithels unterliegt einer ausgeprägten Transformation. Es handelt sich um eine zervikale Dysplasie mittleren Schweregrades oder CIN II.

- Das typische Bild der CIN III sind sichtbare pathologische Veränderungen in zwei Dritteln der Epithelschichten. Morphologie und Funktion der Zellen sind deutlich beeinträchtigt; dieses Stadium wird als schwerwiegend (schwere CIN) diagnostiziert. Es handelt sich dabei zwar noch nicht um Krebs, die Diagnose wird jedoch als Grenze zwischen Carcinoma in situ und einer fortgeschrittenen Form der Onkologie definiert.

Zervikale Dysplasie sollte nicht mit einer anderen Nosologie verwechselt werden – Erosion. Gemäß der ICD-10-Klassifikation ist Erosion ein Defekt der Epithelhülle, der in Klasse XIV unter dem Code N 86 erfasst wird. Die terminologische Definition der „zervikalen Dysplasie“ wurde bereits 1953 übernommen, dann wurde dieser Begriff auf dem Ersten Kongress für Exfoliative Zytologie 1965 genehmigt. Zehn Jahre später, 1975, fand ein weiteres internationales Forum statt (II. Kongress über pathologische Veränderungen bei zervikalen Erkrankungen).

Man entschied sich, die zervikale Dysplasie als „Cervical Intraepithelial Neoplasia“ (CIN) zu bezeichnen. Die Diagnose der zervikalen intraepithelialen Neoplasie wurde in drei Grade unterteilt:

- 1. Grad – mild.

- 2. Grad – mittelschwer.

- Grad 3 – schwerwiegend, Carcinoma in situ (initiales, präinvasives Stadium) hinzugefügt.

In der allgemein anerkannten Klassifikation ICD 10 wird die Diagnose einer zervikalen Dysplasie wie folgt festgehalten:

1. Klasse XIV, Code N87

- N87.0 – leichte zervikale Dysplasie, CIN Grad I.

- N87.1 – mittelschwere zervikale Dysplasie, zervikale intraepitheliale Neoplasie (CIN) Grad II.

- N87.2 – Manifeste zervikale Dysplasie (nicht näher bezeichnet), nicht anderweitig klassifiziert. Dieser Code schließt CIN Grad III aus.

- N87.9 – CIN – nicht näher bezeichnete zervikale Dysplasie.

Carcinoma in situ wird durch den Code D06 oder als zervikale intraepitheliale Neoplasie (CIN) Grad III bezeichnet.

Komplikationen und Konsequenzen

Die Folgen einer CIN hängen direkt mit dem diagnostizierten Krankheitsstadium zusammen. Generell achten die meisten Frauen auf ihre Gesundheit und gehen regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zum Arzt. Dies beeinflusst das Risiko einer malignen Dysplasie erheblich. Laut Statistik bewältigen 95 % des schönen Geschlechts unter gynäkologischer Aufsicht erfolgreich eine Erkrankung wie die zervikale Dysplasie.

Diagnose zervikale Dysplasie

Dysplasie ist eine charakteristische Veränderung des Zellgewebes des Zervixepithels. Die Diagnostik zielt daher auf die Feststellung von Veränderungen in der Struktur der endozervikalen Zellen ab.

Die Diagnose einer CIN (zervikale Dysplasie) basiert auf 7 Anzeichen, die die Morphologie der Zellstruktur bestimmen:

- Um wie viel vergrößert sich der Zellkern?

- Veränderungen in der Form des Zellkerns.

- Wie die Farbdichte des Zellkerns zunimmt.

- Kernel-Polymorphismus.

- Eigenschaften von Mitosen.

- Vorhandensein atypischer Mitosen.

- Fehlen oder Feststellen der Reifung.

Differenzialdiagnose

Eine zervikale Dysplasie erfordert eine sorgfältige Untersuchung und eine Differentialdiagnose ist zwingend erforderlich.

Eine Differentialdiagnose ist notwendig, da die Epithelschicht des Gebärmutterhalses eine geschichtete Struktur aufweist. Darüber hinaus besteht der Gebärmutterhals selbst aus einer kleinen Schicht Muskelgewebe, enthält Bindegewebe, Blut- und Lymphgefäße und sogar Nervenenden. Eine solch komplexe Struktur des Gebärmutterhalses erfordert eine Abklärung, wenn der Arzt Zweifel an der Diagnose hat, insbesondere bei dysplastischen Prozessen.

Zervikale Dysplasie, womit kann sie verwechselt werden?

Die Differentialdiagnose sollte folgende Erkrankungen ausschließen:

- Gebärmutterhalserosion während der Schwangerschaft wird durch eine Veränderung der hormonellen Steuerung und eine Verschiebung bestimmter Zellschichten verursacht. Für die Geburt eines Fötus gelten solche Veränderungen als normal.

- Erosive Prozesse, Defekte des Epithelgewebes – echte Erosion. Ein Trauma der Schleimhaut kann durch alles Mögliche verursacht werden – Tampons, alkalische Mittel, medikamentöse Therapie, intrauterine Kontrazeption, instrumentelle Eingriffe ohne entsprechende Ausbildung und Qualifikation des Arztes. Es kommt vor, dass Erosionen als unvermeidliche Folge eines geplanten chirurgischen Eingriffs auftreten. Unter dem Mikroskop können Lymphozyten, Plasmazellen und andere Zellelemente erscheinen, was auf den Beginn der Zelltransformation hinweist. In Kombination mit anderen Untersuchungskriterien kann dies jedoch eine Dysplasie eher ausschließen und einen erosiven Schaden bestätigen.

- Zervizitis mit infektiöser Ätiologie. Es handelt sich um einen entzündlichen Prozess in der Epithelhülle des Gebärmutterhalses, der recht häufig auftritt. Das Epithel ist grundsätzlich sehr empfindlich und anfällig für den Einfluss verschiedener Faktoren. Ein Infektionserreger kann eine Entzündung in den ersten beiden Gewebeschichten hervorrufen. Chlamydien befallen in der Regel Zylinderzellen, ebenso Gonokokken. Andere Infektionen können zu einem Pseudotumor oder Ulzerationen führen. Die Differentialdiagnostik sollte die verschiedenen Krankheitsbilder klären und trennen, vorzugsweise den Erreger der infektiösen Entzündung bestimmen.

- Durch ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten (STDs). Trichomoniasis zeigt ein Bild, das in fast jeder Hinsicht der zervikalen Dysplasie ähnelt.

- Geschlechtskrankheiten (Syphilis), Treponemapallidum vermittelt ein Bild von Epithelschäden ähnlich dysplastischen Veränderungen.

- Herpesinfektionen. Bei der Erkrankung ist die Angabe der Art und des Typs des Herpes erforderlich.

- Hyperplasie (polypenartiges Wachstum).

- Zervixpolypen – Typ und Art (faserig, entzündlich, pseudosarkomatös, vaskulär und andere).

- Leukoplakie.

- Restfragmente des Wolffschen Ganges.

- Zervixatrophie aufgrund eines niedrigen Östrogenspiegels.

- Plattenepithelpapillom als gutartige Neubildung.

- Hyperkeratose.

- Endometriose.

- Protozoeninfektionen (Amöbiasis).

- Zervikale Dysplasie wird in den meisten Fällen durch HPV (Papillomavirus) verursacht, erfordert aber auch hier eine Spezifizierung von Typ und Art.

Die Differentialuntersuchung ist ein klassischer Untersuchungskomplex in der Gynäkologie:

- Erhebung der Anamnese und Beschwerden des Patienten.

- Untersuchung, auch mit Hilfe medizinischer Spiegel.

- Zytologie.

- Kolposkopie nach Indikation.

- Sammlung von Material für die Histologie – Biopsie.

- Zusätzlich sind transvaginaler Ultraschall, PCR-Analyse, allgemeine und detaillierte Blut- und Urinuntersuchungen möglich.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung zervikale Dysplasie

Die Behandlung der zervikalen Dysplasie beginnt, nachdem die Frau alle diagnostischen Schritte durchlaufen hat. Die Faktoren, die dysplastische Pathologien hervorrufen, sind vielfältig, daher ist eine genaue Beurteilung des Erregers – eines Virus, einer Infektion – nicht nur wichtig, sondern kann manchmal auch das Leben der Patientin retten. Gebärmutterhalskrebs bei Frauen gehört weiterhin zu den häufigsten onkologischen Erkrankungen. Ihn rechtzeitig zu erkennen und frühzeitig zu stoppen, ist die Hauptaufgabe der Behandlung von zervikaler Dysplasie.

Die Behandlung beinhaltet die Lösung eines sehr spezifischen Problems – die Beseitigung der Ursache, die pathologische Veränderungen in Epithelzellen verursacht hat. Am häufigsten wird die Transformation von Zellgewebe durch Viren hervorgerufen, wobei das humane Papillomavirus den ersten Platz einnimmt. Darüber hinaus geben altersbedingte hormonelle Veränderungen, chronische Entzündungskrankheiten, Kokkeninfektionen und viele andere Ursachen ihre Position nicht so leicht auf. Eine Frau, bei der eine zervikale Dysplasie diagnostiziert wurde, sollte sich auf eine längere Behandlungsdauer einstellen, die sie wirklich gesund macht.

Lassen Sie uns überlegen, welche Methoden bei der Behandlung der endozervikalen Dysplasie verwendet werden:

- Konservativ (Einnahme von Medikamenten gemäß dem vom Arzt festgelegten Verlauf und Behandlungsplan).

- Chirurgisch (lokaler chirurgischer Eingriff, vollwertige Operation, abhängig vom Entwicklungsstadium der Pathologie).

- Zusätzliche Behandlungsmethoden (Physiotherapie, Kräutermedizin).

- Alternative Behandlungsmethoden für zervikale Dysplasie, die weder klinisch noch statistisch bestätigt sind. Daher werden sie im Folgenden nur als Übersichtsbeschreibung erläutert.

Im Allgemeinen kann die Therapie wie folgt beschrieben werden:

- Beseitigung der Krankheitsursache und obligatorische Entfernung des Dysplasiesektors:

- Kauterisierung des Bereichs (Lasertherapie).

- Kryodestruktion.

- Elektrokoagulationsmethode.

- Langzeittherapie mit Medikamenten (Immunmodulatoren, Vitamintherapie).

- Chirurgische Behandlung (Konisation) oder Entfernung des geschädigten Bereichs mit einem radiochirurgischen Messer.

Die taktische und strategische Planung der Behandlung einer zervikalen Dysplasie hängt direkt vom Schweregrad der Erkrankung ab.

- Der erste Schweregrad ist eine medikamentöse Therapie, die das Immunsystem aktiviert und unterstützt. Dysplasie wird oft nach der Behandlung neutralisiert, dies gilt insbesondere nach der Eliminierung des Erregers – HPV.

Behandlungsplan:

- Kontinuierliche Beobachtung des Patienten für ein bis zwei Jahre nach Klärung der Diagnose.

- Regelmäßige Kontrolle des Epithelzustandes (Zytologie).

- Immunmodulatoren, Aufnahme wichtiger Mikroelemente – Selen, Folsäure, B-Vitamine, Vitamine E, A, C.

- Parallele Behandlung von Begleiterkrankungen des Urogenitalsystems.

- Behandlung der durch Dysplasie geschädigten Bereiche des Gebärmutterhalses mit chemischen Gerinnungsmitteln (Vagotyl).

- Empfehlungen für eine gesunde Ernährung und Lebensführung.

- Auswahl adaptiver Verhütungsmethoden, die hormonelle Medikamente ausschließen.

- Beobachtung durch einen Endokrinologen.

- Zweiter Schweregrad:

- Methoden der Kauterisation.

- Methoden der Kryotherapie (Kryodestruktion).

- Laserbehandlung.

- Radiowellentherapie-Behandlung.

- Konisation (Entfernung des betroffenen Epithelgewebebereichs).

Die chirurgische Behandlung der zervikalen Dysplasie erfolgt am zweiten Tag nach dem Ende des Menstruationszyklus, um eine krankhafte Vermehrung der Gebärmutterschleimhaut zu verhindern. Auch kleine Wunden nach der Operation heilen an diesen Tagen leichter.

- Der dritte Schweregrad stellt eine ernste Diagnose dar. Die Behandlung wird gemeinsam mit einem Onkologen festgelegt.

Ein kurzer Überblick über die Behandlungsmethoden mit ihren Vorteilen und einigen Nachteilen:

- Kauterisation.

- Der Vorteil liegt in der Verfügbarkeit, sowohl in Bezug auf die Technologie als auch auf die Kosten.

- Der Nachteil besteht darin, dass es keine technologische Möglichkeit gibt, die Qualität der Kauterisierung und die Eindringtiefe der elektrischen Schlinge zu kontrollieren.

- Kryomethode (Zerstörung durch ultraniedrige Temperaturen):

- Es entstehen keine tiefen Narben nach dem Eingriff, die Methode ist auch für junge Frauen geeignet, die noch keine Kinder haben.

- Der Nachteil sind vorübergehende, aber unangenehme Komplikationen in Form von starkem Ausfluss nach dem Eingriff. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass der Patient nach der Kryofrostung 1,5 bis 2 Monate lang auf Geschlechtsverkehr verzichten muss.

- Laserbehandlung:

- Durch die gezielte „Verdampfung“ der betroffenen Epithelbereiche entstehen nahezu keine Spuren, keine Narben, der Eingriff ist sehr präzise.

- Durch den Laser können benachbarte Bereiche des Gebärmutterhalses beeinträchtigt und verbrannt werden.

- Radiowellentherapie:

- Die Methode gilt als schonend, präzise und schmerzfrei. Nach der Radiowellenbehandlung sind keine Rehabilitationsmaßnahmen oder Therapiebeschränkungen erforderlich. Rückfälle sind praktisch ausgeschlossen.

- Als Nachteil sind die hohen kommerziellen Kosten des Verfahrens anzusehen.

- Konisation:

- Kein spezifisches Kriterium der konischen Gewebeexzision kann als Vor- oder Nachteil angesehen werden. Bei der Verwendung eines Skalpells bleiben Wunden zurück, die Methode ist traumatisch, aber in der modernen Praxis führen Gynäkologen die Konisation mit einem Laser durch. Die Laserexzision ist deutlich effektiver und verursacht keine anhaltenden Blutungen. Die Konisation zur Behandlung der zervikalen Dysplasie wird nur bei Bedarf verordnet, eine schonendere Methode ist nicht möglich.

Im Allgemeinen gliedert sich die Behandlung der zervikalen Dysplasie in mehrere Phasen:

- Allgemein – Medikamente zur Normalisierung des Zustands des Epithelgewebes (orthomolekulare Therapie) – essentielle Vitamine (Beta-Carotin, B-Vitamine, Ascorbinsäure, Folsäure, oligomere Proatocyanidine, PUFA – mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Selen, Enzymtherapie. In diese Kategorie fällt auch eine spezielle Diät.

- Medikamentöse Behandlung – Immunmodulatoren und Zytokine zur Neutralisierung von Viren und Infektionserregern.

- Lokale Therapie – chemische Kauterisation (Koagulation).

- Behandlung mit Operation.

- Phytotherapie

Medikamente

Zervikale Dysplasie lässt sich in den meisten Fällen erfolgreich behandeln, sofern rechtzeitig diagnostische Maßnahmen ergriffen werden. Medikamente können unterstützend zur Therapie eingesetzt werden; die Basisbehandlung der CIN besteht in der Entfernung von Epithelgewebe, dem Bereich und der Schicht, in der sich der pathologische Prozess entwickelt. Zu den therapeutischen Maßnahmen gehört jedoch auch eine konservative medikamentöse Behandlung. Zunächst werden Medikamente benötigt, um die Aktivität des häufigsten Erregers dysplastischer Veränderungen – HPV – zu neutralisieren. Ein wichtiges Kriterium für die Medikamentenwahl können zudem das Alter der Frau und ihr Wunsch nach Erhalt der Fruchtbarkeit sein.

Die zur Behandlung von CIN eingesetzten Medikamente zielen auf die Erreichung folgender Ziele ab:

- Entzündungshemmende Medikamente (etiotrope Therapie). Das Behandlungsschema wird je nach Ätiologie und Stadium der Erkrankung ausgewählt.

- Arzneimittel aus der Kategorie der Hormonpräparate zur Wiederherstellung der normalen Funktion des endokrinen Systems.

- Immunmodulatoren.

- Arzneimittel und Mittel, die zur Normalisierung der vaginalen Mikrobiozönose (Mikroflora) beitragen.

Daher sind die Medikamente, die im Stadium der konservativen Behandlung verschrieben werden können, alle Arten von Immunmodulatoren, ein sorgfältig ausgewählter Komplex aus Vitaminen und Mikroelementen. Gynäkologen schreiben der Folsäure, einer Gruppe von Vitaminen - A, E, C, Selen - die Hauptrolle zu.

Weitere Einzelheiten darüber, welche Medikamente bei zervikaler Dysplasie verschrieben werden können:

Medikamente, die das Immunsystem stimulieren |

Interferon-alpha 2 Isoprinosin Prodigiosan |

Aktiviert die Produktion von Immunzellen, die Virusinfektionen widerstehen können. Schützen Sie Zellen vor dem Eindringen von Bakterien und Viren Stärkt alle Schutzfunktionen des Körpers als Ganzes |

Vitaminpräparate, Mikroelemente |

Folsäure Retinol (Vitamin A) Vitamine C, E Selen |

Um der Zerstörung von Epithelgewebezellen entgegenzuwirken, wird Folsäure verschrieben. Vitamin A trägt dazu bei, dass Epithelzellen ihren Teilungsprozess normal durchführen. Vitamin E wirkt als starkes Antioxidans. Vitamin C gilt als klassisches Mittel zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte. Selen wirkt außerdem als Antioxidans und unterstützt die Regeneration und Erholung der endozervikalen Gewebezellen nach Konisation, Kauterisation und anderen therapeutischen Verfahren. |

Ähnliche Behandlungsschemata für zervikale Dysplasie werden in fast allen entwickelten Ländern angewendet. Gynäkologen versuchen bei der Diagnose von CIN, schwere chirurgische Eingriffe so lange wie möglich zu vermeiden. Medikamente können den pathologischen Prozess der Zelldegeneration jedoch nicht immer wirksam beeinflussen. Daher ist es in 65–70 % der Fälle notwendig, einen Teil des Gebärmutterhalsgewebes zu entfernen und anschließend eine medikamentöse Erhaltungstherapie zu verschreiben.

Es ist zu beachten, dass der Arzt auch eine antibakterielle und antivirale Therapie durchführen kann. Dies geschieht in der Regel, wenn die zervikale Dysplasie bereits ein schwereres Stadium erreicht hat. Medikamente als separate Behandlungsstrategie für CIN werden im Allgemeinen nicht eingesetzt.

Chirurgische Behandlung der zervikalen Dysplasie

Die chirurgische Behandlung der zervikalen Dysplasie ist die am häufigsten angewandte Methode. Die Wahl der Therapie für CIN hängt von vielen Faktoren ab – dem Alter des Patienten, dem Stadium der Dysplasie, Begleiterkrankungen und der Größe des geschädigten Epithels. Eine abwartende Behandlungsstrategie ist nur dann angebracht, wenn eine zervikale Dysplasie als mittelschwer, d. h. im Stadium I, diagnostiziert wird.

Die moderne chirurgische Behandlung umfasst mehrere grundlegende Techniken:

- Exzision und ihre Varianten: Schlingenelektrokoagulation, Radioexzision, diathermoelektrische Methode der Gewebeentfernung, Elektrokonisation.

- Zerstörung eines atypischen Epithelbereichs durch Kälteeinwirkung – Kryokonisation, Kryodestruktion.

- Laservaporisation (auch Laserkonisation oder -kauterisation).

- Exzision der Zone der atypischen Transformation von Epithelzellen – Messerkonisation.

- Entfernung des Gebärmutterhalses – Amputation.

Unter welchen Bedingungen ist eine chirurgische Behandlung der zervikalen Dysplasie ratsam?

- Als optimaler Zeitraum für die Entfernung eines krankhaft veränderten Epithelbereichs gilt die Follikelphase des Monatszyklus (Phase I). Zu diesem Zeitpunkt verbessert sich nach dem Eingriff die Geweberegeneration aufgrund des erhöhten Östrogengehalts.

- Bei dringenden Operationen ist eine Bestimmung des humanen Choriongonadotropinspiegels (hCG) erforderlich, um eine mögliche Schwangerschaft auszuschließen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn die Operation in der zweiten Phase des Menstruationszyklus geplant ist.

- Bei der Diagnose einer zervikalen Dysplasie im Stadium III ist ein chirurgischer Eingriff unumgänglich. Auf diese Weise kann das Risiko einer malignen Erkrankung – der Entwicklung einer Onkopathologie – minimiert werden.

- Beim Nachweis von HPV (Papillomavirus) sind die wirksamsten Methoden die Laserentfernung transformierter Zellen oder die Diathermokoagulation.

Mehr zu chirurgischen Behandlungsmethoden bei CIN:

- Zerstörung. Gynäkologen wenden in der Regel eine Kältemethode an – die Kryodestruktion mit Kryogen (flüssigem Stickstoff). Diese Technologie wurde erstmals 1971 getestet und ihre Wirksamkeit wurde seitdem von fast allen Ärzten weltweit klinisch und statistisch bestätigt. Die Kryomethode wird am 7. bis 10. Tag des Monatszyklus angewendet und erfordert keine spezielle Vorbereitung. Es gibt jedoch einige Kontraindikationen für ihre Anwendung:

- Infektionskrankheiten im akuten Stadium.

- deutliche Bereiche mit Narbengewebe im Gebärmutterhals.

- akuter Entzündungsprozess in der Vagina.

- zervikale Dysplasie, die bis zum Stadium III fortschreitet.

- chronische Endometriose.

- Tumorprozess in den Eierstöcken.

- unklare Abgrenzung des krankhaft veränderten Gebärmutterhalsbereichs.

- Schwangerschaft.

- Beginn der Menstruation.

Nach der Kryodestruktion bemerken viele Patienten einen blutigen, recht starken Ausfluss, der für einen bestimmten postoperativen Zeitraum als akzeptable Norm gilt. Die Wirksamkeit der Technik liegt bei nahezu 95 %, abhängig von der Vordiagnostik und den individuellen Merkmalen des Patienten. Bei falsch bestimmtem Stadium der zervikalen Dysplasie ist ein Rückfall möglich.

- Die Diathermokoagulation ist eine der häufigsten Methoden zur chirurgischen Behandlung der zervikalen Dysplasie. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Kauterisationsmethode mit zwei Elektrodentypen – großen und kleinen (in Form einer Schleife). Die Stromzufuhr erfolgt punktuell und mit niedriger Spannung, was ein relativ gezieltes Vorgehen ermöglicht. Der Clou der Technik ist, dass die Kauterisationstiefe nicht reguliert werden kann, diese Aufgabe jedoch mit einer umfassenden, detaillierten Diagnostik bewältigt werden kann. Komplikationen: Narben, Gewebenekrosen, mögliche Entwicklung einer Endometriose. Laut Statistik fallen etwa 12 % der Patientinnen in die Kategorie derjenigen, die unter solchen Folgen leiden.

- Laserverdampfung und Laserkonisation. Die Verdampfung ist Gynäkologen seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt. Die Methode war sehr beliebt, ist aber immer noch recht teuer. Die Strahlungs-CO 2 -Methode ist eine gezielte Zerstörung atypischer Zellen. Die Technologie ist effektiv, nahezu unblutig, hat aber wie andere chirurgische Methoden Nebenwirkungen:

- Es kann zu Verbrennungen des umliegenden Gewebes kommen.

- die Unfähigkeit, nach der Operation eine Histologie durchzuführen.

- die Notwendigkeit einer vollständigen Ruhigstellung des Patienten (Immobilität mit Hilfe einer Vollnarkose).

- Risiko von Schmerzen nach dem Eingriff.

- Gynäkologen nutzen die Radiowellenmethode als Alternative zu anderen Methoden. Die Technologie hat noch keine offizielle Anerkennung durch die internationale medizinische Gemeinschaft erhalten, da es nicht genügend klinische und statistische Daten gibt. Genau wie die Ultraschallbehandlung ist die RVT (Radiowellentherapie) hinsichtlich Komplikationen und Wirksamkeit wenig erforscht.

- Konisation des Gebärmutterhalses mit einem Skalpell (Messerkonisation). Trotz modernerer Techniken bleibt die Konisation mit einem Skalpell eine der häufigsten Behandlungsmethoden bei CIN. Gynäkologen entfernen einen Abschnitt atypischer Zellen mit der Kaltmessermethode und entnehmen gleichzeitig Gewebe für eine Biopsie. Komplikationen und Nachteile der Technologie: mögliche Blutungen, Risiko einer Traumatisierung des umliegenden Gewebes, langfristige Regeneration.

- Die Entfernung des Gebärmutterhalses oder eines Teils davon (Amputation) erfolgt streng nach Indikation, wenn eine ausgeprägte zervikale Dysplasie diagnostiziert wird (Stadium III). Die Operation wird im Krankenhaus durchgeführt, eine Vollnarkose ist indiziert. Eine solch radikale Methode ist notwendig, um das Risiko für Gebärmutterhalskrebs zu minimieren.

Sex mit zervikaler Dysplasie

Eine zervikale Dysplasie stellt keine Kontraindikation für intime Beziehungen dar. Sex mit einer zervikalen Dysplasie ist möglich, es gelten jedoch bestimmte Bedingungen und Regeln.

Nach einer Operation (chirurgische Behandlung einer zervikalen Dysplasie) ist Abstinenz angezeigt:

- Laserkauterisation (oder Radiowellenmethode).

- Alle Arten der Konisation (Kryodestruktion, mittels Laser oder Elektroschlinge).

- Entfernung eines Teils oder des gesamten Gebärmutterhalses (Amputation).

Warum sollten Sie sexuelle Kontakte einschränken?

- 1-2 Monate nach der Kauterisation ist das Epithelgewebe wiederhergestellt, die Regeneration braucht Zeit. Während dieser Zeit benötigt die Frau besondere Bedingungen – eine spezielle Diät, einen geregelten Tagesablauf und die Verwendung von Vaginaltampons ist ebenfalls verboten. Die Dauer der Abstinenz richtet sich nach der Methode, dem Zustand der Patientin und dem Stadium der zervikalen Dysplasie.

- Die Entfernung eines Gebärmutterhalsabschnitts ist ein schwerwiegender Eingriff. Danach ist es notwendig, intime Beziehungen für mindestens 4-5 Wochen auszuschließen. Die Konisation gilt als schwerwiegenderer chirurgischer Eingriff als die Verdampfung oder Kauterisation, sodass die sexuelle Abstinenz bis zu zwei Monate dauern kann.

- Die Entfernung (Amputation) des Gebärmutterhalses erfordert mindestens zwei Monate Abstinenz vom Geschlechtsverkehr. Die Dauer der Abstinenz wird individuell festgelegt, man sollte jedoch an die schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen bei Verstößen gegen das Abstinenzregime denken.

Die Gründe, warum Sex nach einer Operation ausgeschlossen ist, sind durchaus verständlich:

- Die Wundoberfläche ist sehr anfällig, auch für Infektionen. Darüber hinaus verlangsamt Geschlechtsverkehr den Prozess der Geweberegeneration erheblich.

- Das Intimleben während der Zeit möglicher Blutungen nach der Operation ist grundsätzlich bedenklich.

- Sexueller Kontakt nach der Operation kann das Gebärmutterhalsepithel weiter traumatisieren und einen Rückfall der Dysplasie hervorrufen.

- Es besteht die Gefahr einer erneuten Ansteckung mit Infektionserregern, wenn der Partner sich nicht gemeinsam mit der Frau einer Behandlung unterzogen hat.

- Sex in der postoperativen Phase kann den Heilungsbereich schädigen, was zu Blutungen führen kann.

- Für eine Frau ist der intime Verkehr nach der Entfernung des beschädigten Bereichs des Gebärmutterhalses sehr schmerzhaft und verursacht Beschwerden.

Bei einer konservativen Behandlung der zervikalen Dysplasie ist Sex mit einem Partner nicht verboten, Sie müssen jedoch Ihren Gynäkologen konsultieren. Es wird nicht empfohlen, Beziehungen mit unbekannten Partnern einzugehen, häufige Wechsel sind selbstverständlich ausgeschlossen. Außerdem muss eine Frau äußerst auf ihre eigene Gesundheit achten, insbesondere wenn nach dem Geschlechtsverkehr atypischer Ausfluss oder Schmerzen auftreten. Dies kann das erste Anzeichen eines sich beschleunigenden pathologischen Prozesses sein.

Sonnenbrand bei zervikaler Dysplasie

Bräunung und gynäkologische Erkrankungen sind unvereinbar. Zervikale Dysplasie gilt als präonkologische Erkrankung. Da es sich jedoch nicht um ein Todesurteil handelt, legt eine solche Diagnose präventive und schützende Maßnahmen nahe.

Einer der Faktoren, die Krebs, einschließlich Gebärmutterhalskrebs, auslösen können, ist übermäßiges Sonnenbaden. Dysplasie kann im Anfangsstadium erfolgreich behandelt werden, ihre Entwicklung kann jedoch durch Sonnenstrahlen und Solarien begünstigt werden. Dies liegt daran, dass Viren, Bakterien und Infektionserreger, die häufig CIN verursachen, gut auf Hitze reagieren und somit eine nahezu ideale Umgebung für sie bieten. Darüber hinaus verleihen viele Stunden am Strand der Haut nicht nur einen schönen Farbton, sondern schwächen vielmehr die Schutzfunktionen des Körpers, ganz zu schweigen von Sonnenstich oder Hitzschlag. Eine Schwächung des Immunsystems ist ein sicherer Weg zur Entstehung von Infektionen und damit verbundenen Erkrankungen. UV-Strahlen sind nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, in normaler Dosis und nur für absolut gesunde Menschen nützlich. Ihr Überschuss wirkt sich negativ auf die Zellstruktur aus, und die zervikale Dysplasie ist lediglich eine atypische Teilung von Epithelzellen. Darüber hinaus kann ultraviolette Strahlung tief in die Hautschichten eindringen und „ruhende“ onkologische Prozesse aktivieren, was zu genetischem Versagen führt.

Sonnenbaden bei zervikaler Dysplasie ist nur mit Zustimmung des behandelnden Arztes und einer entsprechenden Verordnung möglich. Diese Regel gilt auch für den Besuch eines Solariums. Auch bei einer CIN im milden Anfangsstadium sollten Sie nicht experimentieren und Ihre Gesundheit gefährden. Denken Sie daran, dass Gebärmutterhalskrebs laut Statistik die dritthäufigste Krebserkrankung bei Frauen ist. Die Sonne wartet, Sie können sich sonnen, wenn die Krankheit abgeklungen ist. Dies ist in der Regel 12–16 Monate nach erfolgreicher Behandlung und regelmäßiger ärztlicher Untersuchung der Fall.

Weitere Informationen zur Behandlung

Verhütung

Zervikale Dysplasie ist eine ernste Diagnose, der Zustand des Epithelgewebes neigt bedrohlich zur Onkopathologie. Deshalb sollte die Prävention umfassend und regelmäßig sein. Gebärmutterhalskrebs als eines der Risiken für die Entwicklung von CIN beginnt mit gynäkologischen Präkanzerosen. Eine der wirksamsten Methoden zur Prävention in diesem Bereich gilt als systematisches Screening. Bereits 2004 verabschiedete die internationale Gemeinschaft von Gynäkologen eine Resolution zu einer umfassenden Screening-Untersuchung aller Frauen ab dem Alter von 20-25 Jahren. Es wird empfohlen, die Untersuchungen bis zum Erreichen der Wechseljahre (50-55 Jahre) mindestens alle 2 Jahre durchzuführen. Danach wird alle 3-5 Jahre ein Vorsorgescreening verordnet, obwohl Patientinnen es auf eigenen Wunsch auch öfter wahrnehmen können.

Das Programm zur Prävention der zervikalen Dysplasie ermöglicht es, Bereiche mit pathologisch verändertem Epithel frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Maßnahmen zu ihrer Verhinderung zu ergreifen. Es ist zu beachten, dass Screening die Entwicklung von HPV (Papillomavirus) nicht hundertprozentig verhindern kann; eine Impfung kann die Entwicklung verhindern.

Impfstoffe sind gegen alle onkogenen Infektions- und Viruserreger wirksam und werden Frauen im gebärfähigen Alter empfohlen. Solche Maßnahmen, zusammen mit regelmäßigen Zytologieuntersuchungen, reduzieren die Zahl der Gebärmutterhalskrebsfälle deutlich und retten insgesamt Tausende von Leben.

Die Prävention der zervikalen Dysplasie bzw. ihrer Entwicklung ins Stadium III besteht daher aus folgenden Maßnahmen:

- Rechtzeitiger Besuch beim Frauenarzt, mindestens einmal im Jahr.

- Umfassende Behandlung aller infektiösen oder viralen Erreger.

- Gesunde Ernährung und Lebensweise im Allgemeinen. Aufgeben schädlicher Gewohnheiten – Rauchen, Alkoholmissbrauch, promiskuitive sexuelle Beziehungen.

- Einhaltung der Grundregeln der persönlichen Hygiene.

- Tragen von Baumwollunterwäsche, Verzicht auf modische Experimente mit synthetischen Tangas und anderen „Genüssen“, die oft zu entzündlichen Prozessen führen.

- Empfängnisverhütung als Barriere gegen Infektionen, insbesondere sexuell übertragbare Krankheiten (STDs).

- Impfung gegen Papillomaviren.

- Regelmäßige Untersuchungen der Gebärmutter, des Gebärmutterhalses und der Beckenorgane (PAP-Test, Zytologie, ggf. Biopsie).

Empfehlungen zur Vorbeugung der Entwicklung dysplastischer Erkrankungen bei Frauen verschiedener Alterskategorien:

- Die erste Vorsorgeuntersuchung sollte spätestens im Alter von 20–21 Jahren (oder im ersten Jahr nach dem ersten Geschlechtsverkehr) erfolgen.

- Bei einem negativen Pap-Test sollte mindestens alle 2 Jahre ein Vorsorgebesuch beim Frauenarzt erfolgen.

- Auch wenn der Pap-Test bei einer Frau über 30 Jahren normal ausfällt, muss sie dennoch mindestens alle drei Jahre einen Arzt aufsuchen.

- Frauen über 65–70 Jahre können bei unauffälligen Zytologieergebnissen auf Gynäkologenbesuche und Untersuchungen verzichten. Bei häufigen positiven Pap-Tests sollten die Vorsorgeuntersuchungen bis zum Alter von 50–55 Jahren fortgesetzt werden.

In vielen Industrieländern gibt es Aufklärungsprogramme für die Bevölkerung, die Aufklärungsarbeit über die Bedrohung durch Krebs und dessen Prävention leisten. Weder Programme noch Anordnungen auf Regierungsebene können jedoch den gesunden Menschenverstand und den Wunsch, die eigene Gesundheit zu erhalten, ersetzen. Daher sollte die Prävention von Gebärmutterhalskrebs und dysplastischen Veränderungen eine bewusste und freiwillige Angelegenheit sein. Jede vernünftige Frau sollte die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen verstehen und sich regelmäßig diesen unterziehen, um schwerwiegende Folgen zu vermeiden.

Prognose

Zervikale Dysplasie ist noch kein Krebs, eine solche Diagnose weist lediglich auf das Risiko einer Malignität des pathologischen Prozesses hin. Laut Statistik landen etwa 25–30 % der Patientinnen, die eine komplexe Behandlung und regelmäßige Untersuchungen ablehnen, in einer Onkologieklinik. Es gibt auch andere, optimistischere Zahlen. 70–75 % (manchmal mehr) werden mithilfe der Diagnostik, einer sorgfältig ausgewählten Behandlung, einschließlich radikaler Methoden, vollständig geheilt und erhalten anschließend nur noch Vorsorgeuntersuchungen. Es ist offensichtlich, dass die überwiegende Mehrheit der Frauen immer noch mehr auf ihre eigene Gesundheit achtet und die Krankheit erfolgreich überwindet.

Um die Informationen überzeugender zu gestalten, formulieren wir die Prognose für zervikale Dysplasie folgendermaßen:

- Bei jedem dritten Patienten mit CIN-Diagnose traten keine Krankheitssymptome auf. Die Dysplasie wurde zufällig bei einer Routineuntersuchung durch einen Arzt festgestellt.

- Die moderne Medizin ist in der Lage, Gebärmutterhalskrebs erfolgreich zu bekämpfen, sofern die Pathologie der Epithelauskleidung des Gebärmutterhalses rechtzeitig erkannt wird.

- Eine chirurgische Behandlung zur Diagnose einer zervikalen Dysplasie ist in 80–85 % der Fälle angezeigt.

- Auch nach erfolgreicher Behandlung sind in 10-15 % der Fälle Rückfälle dysplastischer Prozesse möglich. Sie werden in der Regel bei Vorsorgeuntersuchungen 1,5–2 Jahre nach der Operation festgestellt.

- Das Wiederauftreten der Pathologie kann durch eine ungenaue Exzision des Bereichs mit atypischen Zellen oder durch das Fortbestehen des Papillomavirus erklärt werden.

- Während der Schwangerschaft kann Dysplasie im Stadium I durch eine starke Umstrukturierung des Hormon-, Immun- und sonstigen Systems der Frau neutralisiert werden.

- Eine zervikale Dysplasie beeinträchtigt die natürliche Geburt nicht und stellt keine zwingende Indikation für einen Kaiserschnitt dar.

- Bei CIN im mittleren Stadium ist die Prognose mehr als günstig. Nur 1 % der Patienten setzen die Behandlung aufgrund der Transformation der Pathologie in die Stadien II und III fort.

- 10–15 % der Frauen mit zervikaler Dysplasie im Stadium II setzen die komplexe Therapie aufgrund der Entwicklung des Prozesses zum Stadium III fort (dies geschieht innerhalb von 2–3 Jahren).

- Der Übergang der Dysplasie ins Stadium III und zum Gebärmutterhalskrebs wird bei 25–30 % der Frauen beobachtet, die keine Behandlung erhalten haben, und bei 10–12 % der Patienten, die sich einer vollständigen Therapie unterzogen haben.

- Mehr als 75–80 % der Frauen, bei denen frühzeitig CIN diagnostiziert wird, erholen sich innerhalb von 3–5 Jahren vollständig.

Die zervikale Dysplasie als asymptomatischer Prozess, der sich eher langsam entwickelt, bleibt für Gynäkologen eine schwierige, aber lösbare Aufgabe. Dieses Problem lässt sich besonders erfolgreich lösen, wenn die Frau den Schweregrad der Erkrankung versteht und sich rechtzeitig und bewusst Vorsorgeuntersuchungen unterzieht, einschließlich aller notwendigen diagnostischen Tests. CIN ist keine Onkologie, aber dennoch das erste Alarmsignal für eine Bedrohung. Das Risiko lässt sich zu Beginn der Entwicklung leichter verhindern und neutralisieren.