Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Schweine-Tsetse beim Menschen: Merkmale, Symptome, Behandlung und Prävention

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Der Schweinebandwurm (Taenia solium) ist gemäß der Klassifikation zoonotischer Parasiten ein Bandwurm der Ordnung Cyclophyllidea aus der Familie der Taeniidae. Dieser weit verbreitete Darmwurm kommt besonders häufig in Gegenden vor, in denen Schweinefleisch gegessen wird.

Die durch diesen Parasiten verursachten Erkrankungen heißen Taeniasis und Zystizerkose, werden als Helminthiasis klassifiziert und haben die ICD-10-Codes B68.0 und B69.

[ 1 ]

[ 1 ]

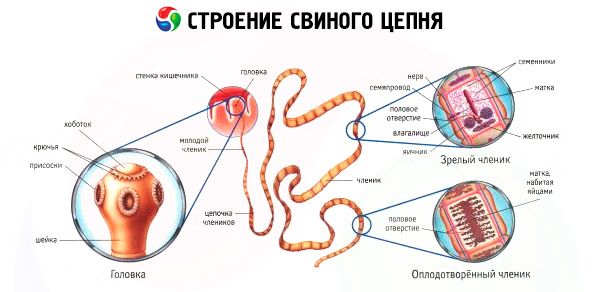

Struktur des Schweinebandwurms

Wie alle Plattwürmer-Parasiten der Familie Taeniidae ist der Schweinebandwurm vom Körpertyp triploblastisch und acoelomat – ein weißes Band von bis zu zwei bis drei Metern Länge ohne Coelom (flüssigkeitsgefüllte Höhle).

Der längliche, flache Körper des Schweinebandwurms oder Strobila besteht aus einer Kette von Segmenten (Segmenten) - Proglottiden, deren Anzahl zwischen 150-200 und 800-900 liegt. Jedes Segment des Schweinebandwurms ist ein vollwertiger Fortpflanzungsteil.

Am vorderen Ende des Wurms befindet sich ein Skolex mit einem Durchmesser von 1 mm, der über einen kurzen Hals mit der Strobila verbunden ist. Der Skolex des Schweinebandwurms besitzt ein Befestigungsorgan an der Darmwand des Wirtes: vier radial angeordnete runde Saugnäpfe, umgeben von einem Rostellum (Nase), das mit 22–32 Chitinhaken ausgestattet ist.

Der gesamte Körper des Schweinebandwurms ist mit einem Tegument bedeckt, dessen Struktur bei diesen Bandwürmern einzigartig ist. Da diese Würmer aufgrund fehlender innerer Hohlräume keine Verdauungs- und Ausscheidungsorgane besitzen, befinden sich sowohl das Verdauungssystem des Schweinebandwurms als auch das Ausscheidungssystem des Schweinebandwurms außerhalb: Das Tegument ist mit einer saugfähigen Schicht aus röhrenförmigen Mikrovilli (Mikrotrichen) bedeckt. Jede dieser Mikrovilli besitzt eine Plasmamembran, die mit einer Glykokalyx aus Proteoglykanen (negativ geladenen Polysacchariden) bedeckt ist.

Mikrovilli sind das metabolisch aktive Organ des Schweinebandwurms und erfüllen gleichzeitig sensorische, resorbierende, sekretorische und exkretorische Funktionen. Darüber hinaus ist die Glykokalyx für die Hemmung der Verdauungsenzyme des Wirtes sowie die Aufnahme von Kationen und Gallensalzen verantwortlich. Die von den Mikrovilli des Teguments aufgenommenen Nährstoffe dringen durch Diffusion in das Bandwurmgewebe ein.

Lebensraum des Schweinebandwurms

Der Lebensraum des Schweinebandwurms verändert sich je nach Stadium seines Lebenszyklus. Im Eistadium lebt er im Kot des Tieres; Onkosphären (Larven mit Embryo) leben im Zwischenwirt – im Muskelgewebe und Gehirn eines Schweins, das Kotpartikel gefressen hat. Der erwachsene Bandwurm lebt im Darm des Endwirts (Mensch).

Die Infektionswege mit dem Schweinebandwurm sind fäkal-oral. Ein Bandwurmbefall entsteht durch den Verzehr von mit Larven infiziertem Schweinefleisch; weitere Infektionsquellen sind verschmutztes Rohgemüse und Wasser, das abgestoßene Segmente des Schweinebandwurms mit einer mit Eiern gefüllten Gebärmutter oder nur Eiern enthalten kann (die außerhalb des Wirtes fast zwei Monate überleben können).

Epidemiologischen Daten zufolge endet der Lebenszyklus dieses Parasiten in Regionen, in denen Menschen in engem Kontakt mit Schweinen leben und deren nicht durchgegartes Fleisch essen. Hohe Prävalenzraten sind in Lateinamerika, Westafrika und Afrika südlich der Sahara, in osteuropäischen Ländern, in Indien, Pakistan und in südostasiatischen Ländern zu beobachten. In Ländern, in denen der Verzehr von Schweinefleisch aufgrund des Islam verboten ist, sind Taeniasis und Zystizerkose äußerst selten.

Lebenszyklus und Fortpflanzung des Schweinebandwurms

Aus dem oben Gesagten geht hervor, dass es im Entwicklungszyklus des Schweinebandwurms nur einen Zwischenwirt gibt. In der Regel handelt es sich dabei um Schweine (Hunde und Menschen können es auch sein). Und der Mensch ist der einzige Endwirt des Schweinebandwurms.

Der Lebenszyklus des Schweinebandwurms umfasst mehrere Stadien.

- Die Eier des Schweinebandwurms (Morula), die embryonale Larven (Onkosphären) enthalten, gelangen über den Mund und anschließend über den Magen-Darm-Trakt in den menschlichen Darm. Wenn die Eier mit den Embryonen in den Darm gelangen, schlüpfen bewegliche, mit Haken ausgestattete Onkosphären durch eine „Luke“ aus ihnen heraus.

- Die nicht-invasive Larve des Schweinebandwurms, die Onkosphäre, heftet sich nach dem Schlüpfen aus dem Ei mit Haken an die Darmwand und dringt dann durch die Darmschleimhaut in die Blut- und Lymphgefäße ein, wandert in die quergestreifte Muskulatur, das Gehirn und andere Gewebe, wo sie sich ansiedelt und das nächste Larvenstadium bildet – die Zystizerken.

- Der Zystizerkus des Schweinebandwurms oder die Finna des Schweinebandwurms ist eine invasive Larve, die sich in etwa 70 Tagen aus der Onkosphäre bildet und bis zu einem Jahr weiterwachsen kann. In diesem Stadium hat die Larve das Aussehen eines durchscheinenden, trüb-weißen ovalen Bläschens, das Flüssigkeit und einen eingestülpten Protoscolex enthält. Unter dem Einfluss von Galle und Darmverdauungsenzymen des Wirtes stülpt sich der Scolex nach außen, wodurch sich die Finna des Schweinebandwurms an der Darmwand festsetzt und mit Nährstoffen, die in den Dünndarm des Wirtes gelangen, zu wachsen beginnt. Die Larve dringt in die Muskulatur und das Organparenchym ein und bildet dort eine Zyste – eine schützende Kutikularmembran.

- Der adulte Wurm, der sich etwa 10–12 Wochen nach der Infektion aus Zystizerken entwickelt, lebt im menschlichen Darm. Die Strobila verlängert sich, und im Halsbereich, der Wachstumszone des Wurms, bilden sich neue Proglottiden. Die reifsten und ältesten Proglottiden befinden sich daher am hinteren Körperende.

Dieser Parasit ist ein Hermaphrodit, und die reife Proglottide (Schweinebandwurmsegment) besitzt ein vollständiges bisexuelles Fortpflanzungssystem. Der Schweinebandwurm vermehrt sich durch zahlreiche Hoden und einen dreilappigen Eierstock, die in gemeinsame Genitalporen münden. Die Gebärmutter des Schweinebandwurms hat 5-8 Verzweigungen, ist aber geschlossen, d. h. die Eier gelangen nach der Abstoßung der Proglottiden vom Körper des Bandwurms nach außen.

Eine Proglottide kann mehr als 50.000 Eier mit Embryonen enthalten. Reife Proglottiden mit trächtigen Königinnen platzen häufig im Darm und geben Eier ab, die im Kot landen und mit dem Kot ungehindert in die Umwelt gelangen.

Symptome einer Infektion mit Schweinebandwürmern

Zu den vom Schweinebandwurm befallenen Organen des Menschen zählen der Dünndarm, das Unterhautgewebe, die Muskeln, die Augen, das Gehirn und das Rückenmark.

Der Befall des menschlichen Dünndarms durch adulte Schweinebandwürmer verursacht eine Taeniasis, die asymptomatisch verlaufen kann. Zu den Symptomen einer Infektion mit Schweinebandwürmern in schweren Formen gehören jedoch Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit oder -steigerung, Anämie, Bauchschmerzen, Dyspepsie, Übelkeit, Verstopfung und Durchfall.

Eine Infektion mit den Eiern des Schweinebandwurms (aus denen die Larven schlüpfen) oder mit den Proglottiden, die im Darm platzen und eine Migration der Larven in menschliches Gewebe unter Bildung von Zysten verursachen können (Cysticercus cellulosae), führt zur Entwicklung einer systemischen Infektion mit klinischen Symptomen, die von der Anzahl, Größe und Lage der Zysten abhängen. Sehr oft treten die Symptome einer Infektion mit dem Schweinebandwurm im Larvenstadium lange Zeit nicht auf. Und wenn sie auftreten, diagnostizieren Ärzte eine Zystizerkose: Die Zystizerken des Schweinebandwurms dringen unter die Haut an Rumpf und Gliedmaßen ein und bilden subkutane Zysten in Form von harten, beweglichen und oft schmerzhaften Knötchen.

Der Schweinebandwurm kann in jedem menschlichen Muskelgewebe vorkommen und verursacht Muskelentzündungen (Myositis) – mit Fieber, Eosinophilie und falscher Muskelhypertrophie, die eine Muskelschwellung mit der Gefahr von Muskelschwund und Fibrose einleitet. In den meisten Fällen verläuft diese Form der Invasion ohne sichtbare Anzeichen, da die Zystizerken absterben und verkalken.

Bei diagnostizierter Neurozystizerkose befinden sich von Zystizerken gebildete Zysten (mit einem Durchmesser von 5–20 mm bis 6–8 cm) im Parenchym oder Subarachnoidalraum des Gehirns. Sie können zahlreich und lebensbedrohlich sein. Symptome einer Infektion mit Schweinebandwürmern bei Neurozystizerkose: Kopfschmerzen, Schwindel, Krämpfe. Folge einer Schädigung der Gehirnstrukturen kann eine Funktionsstörung (sensorisch und motorisch) sein, die epileptische Anfälle und neurologische Erkrankungen wie verminderte kognitive Fähigkeiten, Hydrozephalus, Meningealsyndrom und psychische Störungen verursacht.

Wenn sich Zysten in den Hirnventrikeln bilden, wird der Abfluss der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit blockiert und es treten Anzeichen eines erhöhten Hirndrucks auf: migräneartige Kopfschmerzen, Übelkeit, starke Blutdruckschwankungen, Schlafstörungen, periodische Hyperhidrose, Lethargie, erhöhte Müdigkeit, vermindertes Hör- und Sehvermögen. Bei einer Erkrankung des Rückenmarks treten chronische Rückenschmerzen auf.

Zystizerken können sich im Gewebe des Augapfels und unter der Bindehaut befinden und Netzhautödeme, Blutungen, Sehstörungen oder sogar Sehverlust verursachen.

Diagnose

Heutzutage umfasst die Diagnostik einer Infektion mit Schweinebandwürmern beim Menschen:

- Untersuchung des Kots auf Eier und Proglottiden des Wurms (kann nur Taeniasis nachweisen);

- Blutuntersuchung auf Antikörper gegen Schweinebandwürmer (Blutserumuntersuchung mittels EITB – Festphasen-Immunoblotting);

- IF-Analyse der Zerebrospinalflüssigkeit;

- Röntgen oder Ultraschall des Darms;

- Röntgenaufnahme des Unterhaut- und Muskelgewebes (zur Identifizierung verkalkter Zystizerkenlarven und Bestätigung einer Zystizerkose);

- Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT) des Gehirns bei Verdacht auf Neurozystizerkose;

- Untersuchung des Augenhintergrunds und der Bindehaut (bei ophthalmischer Zystizerkose).

Unterschiede zwischen Schweine- und Rinderbandwürmern

Der Schweinebandwurm hat Verwandte – den Bandwurm Taenia saginata (Rinderbandwurm) und den in asiatischen Ländern verbreiteten Taenia asiatica (Asiatischer Bandwurm).

Wie Parasitologen feststellen, gibt es Unterschiede zwischen Schweine- und Rinderbandwürmern. Sie bestehen zunächst darin, dass der Zwischenwirt des Rinderbandwurms Rinder sind; der Rinderbandwurm ist viel größer (4-10 m lang), der proglottide Uterus ist stärker verzweigt als der von T. solium, der Eierstock ist zweilappig und der Skolex hat kein Rostellum mit Haken: Stattdessen hat der Wurm T. saginata nur Saugnäpfe.

Darüber hinaus hat der Rinderbandwurm eine Existenzdauer außerhalb der Wirte – in der Umwelt (bis zu mehreren Wochen). Wenn sich reife Proglottiden vom Wurm lösen und im Kot landen, können sie an einen geeigneteren Ort kriechen – ins Gras, das von Weidevieh gefressen wird.

Und der Hauptunterschied: Der Rinderbandwurm verursacht nur Helminthiasis vom Typ Taeniasis, nicht jedoch Zystizerkose und die gefährlichere Neurozystizerkose.

Die Differentialdiagnose einer Infektion mit Rinder- und Schweinebandwürmern erfolgt mittels PCR-Analyse des Blutserums.

Wie Experten anmerken, ist es auch wichtig, die Neurozystizerkose von anderen Erkrankungen des Gehirns (Tuberkulose, Tumoren usw.) zu unterscheiden.

Behandlung des Schweinebandwurms

Praziquantel (andere Handelsnamen sind Azinox, Biltrid, Biltricid, Cestox, Cystricid), Niclosamid (Phenasal, Cestocide, Gelmiantin) und Albendazol (Aldazole, Sanoxal, Vormil, Nemozol) sind Anthelminthika zur Behandlung des Schweinebandwurms, insbesondere der Taeniasis. In geringerem Maße kommt es auch zur Zystizerkose, da die Verkalkung der Larvenzysten zu deren Rückbildung führt und eine antiparasitäre Therapie keinen Nutzen bringt.

Praziquantel wird einmalig in einer Dosierung von 10 mg pro Kilogramm Körpergewicht eingenommen. Das Medikament wird nicht zur Behandlung von Kindern unter 4 Jahren und schwangeren Frauen angewendet. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, blutiger Durchfall und Schwindel.

Das Medikament Niclosamid wird Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren in 8–12 Tabletten (0,25 g) verschrieben; Kindern von 6–12 Jahren – 6 Tabletten; die Einnahme erfolgt eine Stunde vor oder zwei Stunden nach den Mahlzeiten. Die Tabletten werden gekaut (oder zu Pulver zerkleinert) und mit Wasser abgespült. Die Behandlungsdauer kann bis zu sieben Tage betragen.

Albendazol-Tabletten (400 mg) werden einmalig unzerkaut (nach den Mahlzeiten) eingenommen. Für Kinder beträgt die Dosis 6 mg pro Kilogramm Körpergewicht. Bei einer Zystizerkose des Gehirns werden 800 mg Albendazol täglich über 8 bis 30 Tage eingenommen. Nebenwirkungen des Arzneimittels können Dyspepsie, Bauchschmerzen, erhöhter Blutdruck, Schwindel, Veränderungen der Leukozyten- und Blutplättchenwerte sein.

Verhütung

Zur Vorbeugung einer Infektion mit Schweinebandwürmern gehören sowohl die persönliche Hygiene als auch die sorgfältige Wärmebehandlung des Schweinefleischs (Fleisch muss gründlich gekocht und gebraten werden). Wichtig sind auch die Hygieneüberwachung der Schweinehaltung und die Qualität des verkauften Fleisches (insbesondere auf Märkten).

Vorhersage

Die Prognose hängt weitgehend von der Form und Lokalisation der Pathologie ab, die sich aufgrund dieser Helminthiasis entwickelt. Laut WHO weisen fast 400.000 Einwohner lateinamerikanischer Länder Symptome von Taeniasis und Zystizerkose auf. In Mexiko sind etwa 3,9 % der Bevölkerung von diesen Krankheiten betroffen. In Guatemala, Bolivien und Peru sind es bis zu 20 % (bei Schweinen bis zu 37 %).

In Ländern wie Äthiopien und Kenia beträgt die Infektionsrate des Menschen mit dem Schweinebandwurm fast 10 % der Bevölkerung, in Madagaskar sind es 16 %.

Laut weltweiten Daten aus dem Jahr 2010 war Neurozystizerkose in 1.200 Fällen die Todesursache. In den USA starben innerhalb von zwölf Jahren (von 1990 bis 2002) 221 Menschen an Zystizerkose; 62 % von ihnen waren Einwanderer aus Mexiko, die sich höchstwahrscheinlich in ihrem Heimatland mit dem Schweinebandwurm infiziert hatten.