Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Gebärmutter

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

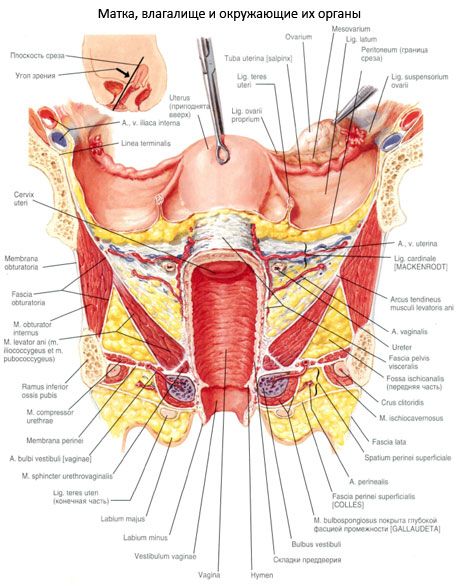

Die Gebärmutter (griechisch: metra) ist ein unpaariges hohles Muskelorgan, in dem sich der Embryo entwickelt und der Fötus getragen wird. Die Gebärmutter befindet sich im mittleren Teil der Beckenhöhle hinter der Blase und vor dem Rektum. Die Gebärmutter ist birnenförmig und nach anterior-posterior abgeflacht. Die Gebärmutter besteht aus Fundus, Corpus und Hals.

Der Fundus der Gebärmutter (Fundus uteri) ist der obere konvexe Teil des Organs, der über die Linie hinausragt, an der die Eileiter in die Gebärmutter eintreten. Darunter befindet sich der Gebärmutterkörper (Corpus uteri), der den mittleren (großen) Teil des Organs bildet. Unten geht der konische Gebärmutterkörper in einen abgerundeten Teil über – den Gebärmutterhals (Cervix uteri). Die Stelle, an der der Gebärmutterkörper in den Gebärmutterhals übergeht, ist verengt und wird als Isthmus der Gebärmutter (Isthmus uteri) bezeichnet. Der untere Teil des Gebärmutterhalses ragt in die Vaginalhöhle hinein und wird daher als Vaginalteil (Portio vaginalis [cervicis]) bezeichnet. Der obere Teil des Gebärmutterhalses, der über der Vagina liegt, wird als supravaginaler Teil des Gebärmutterhalses (Portio supravaginal [cervicis]) bezeichnet. Im Vaginalbereich ist die Gebärmutteröffnung (Ostium uteri) sichtbar. Diese Öffnung führt von der Vagina in den Gebärmutterhalskanal und weiter in dessen Höhle. Bei Frauen ohne Kind ist die Gebärmutteröffnung rund oder oval, bei Frauen mit Kind hat sie die Form eines Querschlitzes. Die Gebärmutteröffnung wird durch die vordere Lippe (Labium anterius) und die hintere Lippe (Labium posterius) begrenzt. Die hintere Lippe ist dünner.

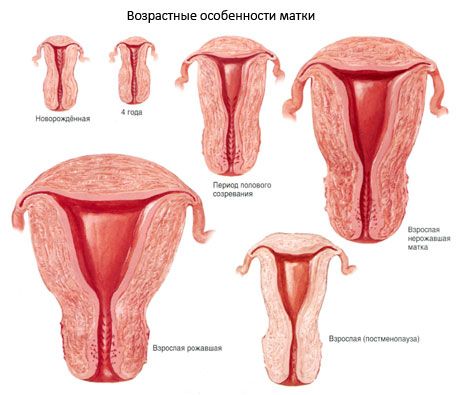

Die Gebärmutter hat eine Vorder- und eine Rückfläche. Die der Harnblase zugewandte Vorderfläche der Gebärmutter wird als Blasenoberfläche (Facies vesicalis) bezeichnet, und die dem Rektum zugewandte Rückfläche wird als Rektaloberfläche (Facies rectalis) bezeichnet. Diese Oberflächen der Gebärmutter sind durch die rechten und linken Ränder der Gebärmutter (Margo uteri dexster et Margo uteri sinister) voneinander getrennt. Größe und Gewicht der Gebärmutter variieren individuell. Die Länge der Gebärmutter einer erwachsenen Frau beträgt im Durchschnitt 7–8 cm, die Breite 4 cm und die Dicke 2–3 cm. Das Gewicht der Gebärmutter bei Erstgebärenden liegt zwischen 40 und 50 g und bei Gebärenden erreicht es 80–90 g.

Aufbau der Gebärmutter

Die Gebärmutterwand zeichnet sich durch ihre beträchtliche Dicke aus und begrenzt die enge Gebärmutterhöhle (Cavitas uteri), die im Schnitt in der Frontalebene die Form eines Dreiecks hat. Die Basis dieses Dreiecks zeigt zum Fundus der Gebärmutter, und die Spitze ist nach unten zum Gebärmutterhals gerichtet, wo ihre Höhle in den Gebärmutterhalskanal (Canalis cervicis uteri) übergeht. Letzterer mündet durch die Gebärmutteröffnung in die Vaginalhöhle. Die oberen Winkel der Gebärmutterhöhle verengen sich in Form trichterförmiger Vertiefungen, in die die Gebärmutteröffnungen der Eileiter münden.

Die Gebärmutterwand besteht aus drei Schichten. Die oberflächliche Schicht wird durch die seröse Membran (Tunica serosa) dargestellt, die auch Perimetrium genannt wird. Dabei handelt es sich um eine Bauchfellschicht, die die Gebärmutter von vorne und hinten umhüllt. Die subseröse Basis (Tela subserosa) in Form von lockerem Bindegewebe befindet sich nur im Bereich des Gebärmutterhalses und an den Seiten, wo das die Gebärmutter bedeckende Bauchfell in die breiten Bänder der Gebärmutter übergeht.

Das Bindegewebe an den Seiten der Gebärmutter mit den darin befindlichen Blutgefäßen wird als parauterines Gewebe - Parametrium - bezeichnet. Die mittlere Schicht der Gebärmutterwand ist die Muskelmembran (Tunica muscularis) oder das Myometrium (Myometrium), die dickste. Das Myometrium besteht aus komplex ineinander verschlungenen Bündeln glatten Muskelgewebes sowie einer kleinen Anzahl von Bindegewebsbündeln, die elastische Fasern enthalten. Entsprechend der vorherrschenden Richtung der Muskelbündel im Myometrium werden drei Schichten unterschieden: die innere schräg-längs verlaufende, die mittlere kreisförmige (kreisförmige) und die äußere schräg-längs verlaufende. Die stärkste Schicht ist die mittlere kreisförmige Schicht, die eine große Anzahl von Blut-, Lymphgefäßen und besonders großen Venen enthält, weshalb diese Schicht als Gefäßschicht bezeichnet wird. Die kreisförmige Schicht ist im Bereich des Gebärmutterhalses am stärksten entwickelt. Die Submukosa in den Gebärmutterwänden fehlt.

Die Schleimhaut (Tunica mucosa) oder das Endometrium bildet die innere Schicht der Gebärmutterwand und ist bis zu 3 mm dick. Die Oberfläche der Gebärmutterschleimhaut ist glatt. Lediglich der Gebärmutterhalskanal weist eine Längsfalte und kleinere, in beide Richtungen spitzwinklig verlaufende Handflächenfalten (Plicae palmatae) auf. Diese Falten befinden sich an der Vorder- und Rückwand des Gebärmutterhalskanals. Die sich berührenden Handflächenfalten verhindern, dass Vaginalinhalt in die Gebärmutterhöhle gelangt. Die Schleimhaut ist mit einem einschichtigen, prismatischen Epithel ausgekleidet. Sie enthält einfache, tubuläre Gebärmutterdrüsen (Glandulae utennae).

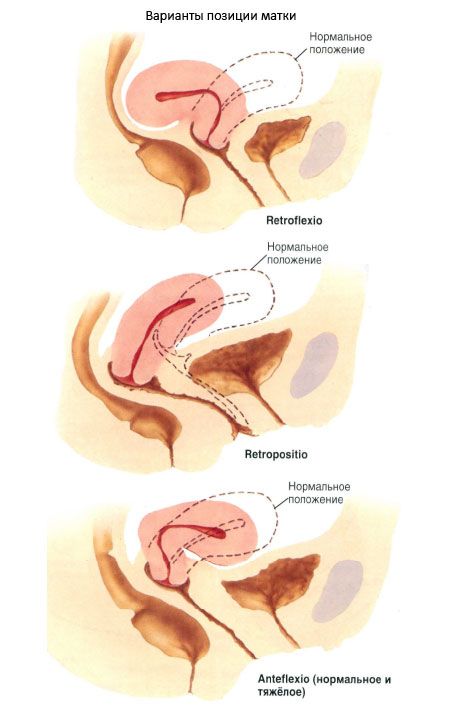

Die Gebärmutter ist als Organ weitgehend beweglich. Je nach Zustand der angrenzenden Organe kann sie unterschiedliche Stellungen einnehmen. Normalerweise verläuft die Längsachse der Gebärmutter entlang der Beckenachse. Bei leerer Blase ist der Gebärmutterboden nach vorne gerichtet – die Gebärmutter ist nach vorne gekippt (Anteversio uteri). Bei der Vorkippung bildet der Gebärmutterkörper mit dem nach vorne offenen Gebärmutterhals einen Winkel – die Gebärmuttervorbiegung (Anteflexio uteri). Bei gefüllter Blase wandert der Gebärmutterboden nach hinten und die Gebärmutter richtet sich leicht auf. Die Gebärmutter ist leicht nach rechts (häufiger) oder links gekippt (Lateropositio literi). In seltenen Fällen ist die Gebärmutter nach hinten gekippt (Retroversio uteri) oder nach hinten gekrümmt (Retroflexio uteri).

Verhältnis der Gebärmutter zum Bauchfell

Der größte Teil der Gebärmutteroberfläche ist vom Bauchfell (Peritoneum) bedeckt (mit Ausnahme des vaginalen Teils des Gebärmutterhalses). Vom Fundusbereich der Gebärmutter setzt sich das Bauchfell auf der vorderen Oberfläche fort, erreicht den Gebärmutterhals und gelangt dann in die Harnblase. Diese tiefe Tasche, die nicht bis zum vorderen Teil des Scheidengewölbes reicht und vom Bauchfell gebildet wird, das auch die hintere Oberfläche der Harnblase bedeckt, wird als Excavatio vesicouterina bezeichnet. Das Bauchfell, das die hintere Oberfläche der Gebärmutter bedeckt, erreicht die hintere Scheidenwand und steigt von dort nach oben zur vorderen Wand des Mastdarms auf. Beim Übergang von der Gebärmutter zum Mastdarm bildet das Bauchfell die Excavatio rectouterina, auch Douglas-Raum genannt. Rechts und links wird dieser Beutel durch die Rektumfalten des Peritoneums begrenzt, die sich vom Gebärmutterhals bis zum Rektum erstrecken. Der Rektumbeutel reicht tiefer in die Beckenhöhle hinein als der Blasenbeutel. Er erreicht den hinteren Teil des Scheidengewölbes. An der Basis der Rektumfalten des Peritoneums liegt der Rektummuskel (M. rectouterinus) mit Bündeln faseriger Fasern. Dieser Muskel beginnt in Form flacher Bündel an der Rückseite des Gebärmutterhalses, verläuft durch die Dicke der Peritonealfalten, umgeht das Rektum seitlich und ist am Periost des Kreuzbeins befestigt.

Bänder der Gebärmutter

An den Rändern der Gebärmutter kommen die Peritonealschichten, die ihre Blasen- und Rektaloberflächen bedecken, zusammen und bilden das rechte und linke breite Band der Gebärmutter. Das breite Band der Gebärmutter (Lig. latum uteri) besteht aus zwei Schichten des Bauchfells - der vorderen und der hinteren. In seiner Struktur und Funktion ist es das Mesenterium der Gebärmutter (Mesometrium). Das rechte und linke breite Band der Gebärmutter sind zu den seitlichen Wänden des kleinen Beckens gerichtet, wo sie in die parietale Schicht des Bauchfells übergehen. Am freien oberen Rand des breiten Bandes der Gebärmutter, zwischen seinen Schichten, befindet sich der Eileiter. Der Abschnitt des breiten Bandes neben dem Eileiter wird Mesenterium der Eileiter (Mesosalpinx) genannt. Zwischen den Schichten des Mesenteriums befinden sich die Eierstockanhänge. Etwas unterhalb der Befestigung des Eierstockbandes an der Gebärmutter entspringt das runde Gebärmutterband (Lig. teres uteri) von der anterolateralen Oberfläche der Gebärmutter. Dieses Band ist ein abgerundeter, dichter Faserstrang mit einer Dicke von 3–5 mm, der Muskelbündel enthält. Das runde Gebärmutterband befindet sich zwischen den Blättern des breiten Gebärmutterbandes, ist nach unten und vorne zur tiefen Öffnung des Leistenkanals gerichtet, verläuft durch diesen und ist in Form einzelner Faserbündel in das Schamgewebe eingewoben. Der Eierstock ist mit seinem Mesenterialrand mit dem hinteren Blatt des breiten Gebärmutterbandes verbunden. Der dem Eierstock benachbarte Abschnitt des breiten Gebärmutterbandes wird als Mesenterium des Eierstocks (Mesovarium) bezeichnet. An der Basis der breiten Gebärmutterbänder zwischen Gebärmutterhals und Beckenwand liegen Bündel aus Faserfasern und glatten Muskelzellen, die die Kardinalbänder (Ligg. cardinalia) bilden. Mit ihren Unterrändern sind diese Bänder mit der Faszie des Diaphragmas urogenitale verbunden und verhindern eine seitliche Verschiebung der Gebärmutter.

Gefäße und Nerven der Gebärmutter

Die Blutversorgung der Gebärmutter erfolgt über die A. uterinae et ovaricae. Jede A. uterinae entspringt üblicherweise dem vorderen Ast der Arteria iliaca interna, meist zusammen mit der Arteria umbilicalis. Der Beginn der A. uterinae wird üblicherweise auf den seitlichen Beckenrand projiziert, 14–16 cm unterhalb der Linea anonyma. Anschließend verläuft die A. uterinae medial und nach vorne unter dem Peritoneum oberhalb des faszienbedeckten Muskels, der den Anus anhebt, zur Basis des Ligamentum latum uteri, von wo aus üblicherweise Äste zur Harnblase (Rami vesicales) abgehen. Sie sind nicht nur an der Blutversorgung der entsprechenden Teile der Harnblasenwand beteiligt, sondern auch im Bereich der Vesikouterinfalte. Anschließend kreuzt die Arteria uterinae den darüber liegenden Harnleiter, gibt ihm einen kleinen Ast und nähert sich dann der Seitenwand der Gebärmutter, meist auf Höhe des Isthmus. Hier gibt die Arteria uterinae eine absteigende oder vaginale (eine oder mehrere) Arterie (a. vaginalis) ab. Weiter nach oben entlang der Seitenwand der Gebärmutter bis zu ihrem Winkel gibt die Arteria uterinae auf ihrer gesamten Länge 2 bis 14 Äste an die Vorder- und Rückwand der Gebärmutter ab. Im Ursprungsbereich des Ligamentum ovariale propria gibt die Arteria uterinae manchmal einen großen Ast zum Fundus der Gebärmutter ab (von dem oft der Tubenast abgeht) und verzweigt sich zum Ligamentum uterinae, wonach die Arteria uterinae ihre Richtung von vertikal zu horizontal ändert und zum Hilus des Eierstocks verläuft, wo sie sich in Eierstockäste aufteilt, die mit der Arteria ovariale anastomosieren.

Die Venen der Gebärmutter haben dünne Wände und bilden den uterinen Venenplexus, der sich hauptsächlich im Bereich der Seitenwände des Gebärmutterhalses und des parauterinen Gewebes befindet. Er ist weitgehend mit den Venen der Vagina, der äußeren Genitalien, der vesikalen und rektalen Venenplexus sowie dem Plexus pampiniformis des Eierstocks anastomosiert. Der uterine Venenplexus sammelt Blut hauptsächlich aus der Gebärmutter, der Vagina, den Eileitern und dem Ligamentum latum uteri. Über die Venen des Ligamentum teres uteri kommuniziert der uterine Venenplexus mit den Venen der vorderen Bauchdecke. Blut fließt von der Gebärmutter durch die Gebärmuttervene in die innere Beckenvene. Die Gebärmuttervenen bestehen in ihren unteren Abschnitten meist aus zwei Stämmen. Es ist wichtig zu beachten, dass sich von den beiden Gebärmuttervenen eine (die kleinere) normalerweise vor dem Harnleiter befindet, die andere dahinter. Blut aus dem unteren und oberen Teil der Gebärmutter fließt zusätzlich durch die Venen der runden und breiten Bänder der Gebärmutter in den Plexus pampiniformis des Eierstocks und weiter durch die V. ovarica in die untere Hohlvene (rechts) und die Niere (links); aus dem unteren Teil des Gebärmutterkörpers und dem oberen Teil des Gebärmutterhalses fließt Blut direkt in die V. iliaca interna; aus dem unteren Teil des Gebärmutterhalses und der Vagina - in das System der V. iliaca interna durch die innere Hohlvene.

Die Gebärmutter wird durch die unteren hypogastrischen Plexus (Sympathikus) und die viszeralen Beckennerven (Parasympathikus) innerviert.

Das Lymphsystem der Gebärmutter wird üblicherweise in ein intraorganisches und ein extraorganisches System unterteilt, wobei das erstere allmählich in das letztere übergeht.

Die Lymphgefäße der ersten Gruppe, die Lymphe aus etwa den oberen zwei Dritteln der Vagina und dem unteren Drittel der Gebärmutter (hauptsächlich dem Gebärmutterhals) ableiten, befinden sich an der Basis des breiten Bandes der Gebärmutter und münden in die inneren, äußeren und gemeinsamen Beckenlymphknoten, die lumbalen Kreuzbeinlymphknoten und die anorektalen Lymphknoten.

Die Lymphgefäße der zweiten (oberen) Gruppe leiten Lymphe aus dem Gebärmutterkörper, den Eierstöcken und den Eileitern ab; sie entspringen hauptsächlich aus den großen subserösen Lymphgefäßen und verlaufen hauptsächlich im oberen Teil des Ligamentum latum der Gebärmutter zu den lumbalen und sakralen Lymphknoten und teilweise (hauptsächlich vom Fundus der Gebärmutter) entlang des Ligamentum teres der Gebärmutter zu den Leistenlymphknoten. Regionale Lymphknoten der Gebärmutter befinden sich in verschiedenen Teilen der Becken- und Bauchhöhle: von den Beckenarterien (gemeinsam, äußerlich, innerlich) und ihren Ästen bis zum Abgang der Mesenterialarterie von der Aorta.

Röntgenanatomie der Gebärmutter

Zur Röntgenuntersuchung der Gebärmutter wird ein Kontrastmittel in die Gebärmutterhöhle eingeführt (Metrosalpingographie). Auf dem Röntgenbild hat der Schatten der Gebärmutterhöhle die Form eines Dreiecks mit leicht konkaven Seiten. Die Basis des Dreiecks zeigt nach oben, die Spitze nach unten. Die oberen Winkel der Gebärmutterhöhle entsprechen den Öffnungen der Eileiter, der untere Winkel der inneren Öffnung des Gebärmutterhalskanals. Die Gebärmutterhöhle enthält 4 bis 6 ml Kontrastmittel.