Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Chronische Meningitis

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Chronische Meningitis ist eine entzündliche Erkrankung, die sich im Gegensatz zur akuten Form schleichend über mehrere Wochen (manchmal mehr als einen Monat) entwickelt. Die Krankheitssymptome ähneln denen einer akuten Meningitis: Die Patienten leiden unter Kopfschmerzen, hohem Fieber und manchmal auch neurologischen Störungen. Zudem kommt es zu charakteristischen pathologischen Veränderungen der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit.

Epidemiologie

Einer der schwersten Meningitis-Ausbrüche ereignete sich 2009 in epidemiegefährdeten Gebieten Westafrikas – im sogenannten Meningitis-Gürtel südlich der Sahara zwischen Senegal und Äthiopien. Der Ausbruch betraf Länder wie Nigeria, Mali und Niger: Fast 15.000 Fälle wurden registriert. Solche Ausbrüche treten in diesen Regionen regelmäßig, etwa alle 6 Jahre, auf, und der Erreger der Krankheit ist meist eine Meningokokken-Infektion.

Meningitis, auch chronische Meningitis, ist durch ein relativ hohes Sterberisiko gekennzeichnet. Häufig treten unmittelbare und spätere Komplikationen auf.

In europäischen Ländern wird die Krankheit deutlich seltener registriert – etwa 1 Fall pro Hunderttausend Einwohner. Kinder sind häufiger erkrankt (etwa 85 % der Fälle), obwohl grundsätzlich Menschen jeden Alters erkranken können. Meningitis tritt besonders häufig bei Säuglingen auf.

Die Pathologie wurde erstmals von Hippokrates beschrieben. Die ersten offiziell registrierten Meningitis-Ausbrüche ereigneten sich im 19. Jahrhundert in der Schweiz, Nordamerika, später in Afrika und Russland. Damals lag die Sterblichkeitsrate der Krankheit bei über 90 %. Erst nach der Erfindung und Einführung eines spezifischen Impfstoffs sank dieser Wert deutlich. Auch die Entdeckung von Antibiotika trug zur Senkung der Sterblichkeit bei. Im 20. Jahrhundert wurden Epidemien immer seltener registriert. Doch auch heute noch gelten akute und chronische Meningitis als tödliche Erkrankungen, die eine sofortige Diagnose und Behandlung erfordern.

Ursachen chronische Meningitis

Chronische Meningitis wird in der Regel durch einen Infektionserreger verursacht. Unter den vielen verschiedenen Mikroorganismen sind die häufigsten „Verursacher“ der Krankheit:

- tuberkulöse Mykobakterien; [ 1 ]

- der Erreger der Lyme-Borreliose (Borrelia burgdorferi);

- Pilzinfektion (einschließlich Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gatti, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyceten).

Tuberkulose-Mykobakterien können eine schnell fortschreitende chronische Meningitis verursachen. Die Krankheit entwickelt sich während der Primärinfektion des Patienten, bei manchen Menschen verbleibt der Erreger jedoch in einem „ruhenden“ Zustand im Körper, wird unter günstigen Bedingungen aktiviert und verursacht die Entwicklung einer Meningitis. Die Aktivierung kann vor dem Hintergrund der Einnahme von Medikamenten erfolgen, die das Immunsystem unterdrücken (z. B. Immunsuppressiva, Chemotherapeutika) oder bei anderen starken Abnahmen des Immunschutzes.

Eine Meningitis infolge einer Lyme-Borreliose kann entweder akut oder chronisch sein. Bei den meisten Patienten verläuft die Krankheit langsam.

Eine Pilzinfektion führt vor allem bei Menschen mit geschwächter Immunität und verschiedenen Immundefizienz-Erkrankungen zur Entwicklung einer chronischen Entzündung der Hirnhäute. Manchmal verläuft eine Pilzinfektion wellenförmig: Die Symptome nehmen langsam zu, verschwinden dann und treten wieder auf.

Zu den weniger häufigen Erregern einer chronischen Meningitis gehören:

- blasses Treponema; [ 2 ]

- Protozoen (zum Beispiel Toxoplasma gondii);

- Viren (insbesondere Enteroviren).

Chronische Meningitis wird häufig bei HIV-infizierten Patienten diagnostiziert, insbesondere vor dem Hintergrund bakterieller und Pilzinfektionen. [ 3 ] Darüber hinaus kann die Krankheit eine nicht-infektiöse Ätiologie haben. So findet sich chronische Meningitis manchmal bei Patienten mit Sarkoidose, [ 4 ] systemischem Lupus erythematodes, [ 5 ] rheumatoider Arthritis, Sjögren-Syndrom, Morbus Behçet, Lymphom, Leukämie. [ 6 ]

Eine chronische Pilzmeningitis kann sich nach Injektion von Kortikosteroiden in den Epiduralraum unter Verletzung aseptischer Regeln entwickeln: Solche Injektionen werden zur Schmerzlinderung bei Patienten mit Radikulitis eingesetzt. In diesem Fall treten die Krankheitszeichen innerhalb weniger Monate nach der Injektion auf. [ 7 ], [ 8 ]

Eine zerebrale Aspergillose tritt bei etwa 10–20 % der Patienten mit invasiver Erkrankung auf und ist das Ergebnis einer hämatogenen Ausbreitung des Organismus oder einer direkten Ausbreitung einer Rhinosinusitis.[ 9 ]

In manchen Fällen wird eine chronische Meningitis diagnostiziert, die Untersuchungen zeigen jedoch keine Infektion. In solchen Fällen spricht man von einer idiopathischen chronischen Meningitis. Bemerkenswert ist, dass diese Art von Erkrankung nicht gut auf die Behandlung anspricht, sondern oft von selbst verschwindet – es kommt zur Selbstheilung.

Risikofaktoren

Fast jede Infektionskrankheit, die eine Entzündung verursacht, kann zu einem auslösenden Faktor für die Entwicklung einer chronischen Meningitis werden. Eine schwache Immunität erhöht das Risiko zusätzlich.

Eine Person kann sich bei einer kranken Person oder einem Bakterienträger (Virusträger) – einer scheinbar gesunden Person, die andere ansteckt – mit einer Infektionskrankheit anstecken. Die Infektion kann durch Tröpfchen in der Luft oder durch Kontakt unter alltäglichen Bedingungen übertragen werden – zum Beispiel bei der Verwendung von gemeinsamem Besteck, Küssen und auch beim Zusammenleben (Lager, Kaserne, Schlafsaal usw.).

Das Risiko, an einer chronischen Meningitis zu erkranken, steigt bei Kindern mit unreifer Immunabwehr (Säuglingsalter), bei Menschen, die in epidemiegefährdete Gebiete reisen, und bei Patienten mit Immunschwäche deutlich an. Auch Rauchen und Alkoholmissbrauch wirken sich negativ aus.

Pathogenese

Infektiös-toxische Prozesse spielen eine führende Rolle im pathogenetischen Mechanismus der Entwicklung einer chronischen Meningitis. Sie werden durch eine großflächige Bakteriämie mit ausgeprägtem Bakterienzerfall und Freisetzung toxischer Produkte ins Blut verursacht. Die Endotoxinexposition wird durch die Freisetzung von Toxinen aus den Zellwänden des Erregers verursacht, was eine Verletzung der Hämodynamik und Mikrozirkulation zur Folge hat und zu schweren Stoffwechselstörungen führt: Sauerstoffmangel und Azidose nehmen allmählich zu, die Hypokaliämie verschlimmert sich. Die Gerinnungs- und Antikoagulationssysteme des Blutes leiden darunter. Im ersten Stadium des pathologischen Prozesses wird eine Hyperkoagulation mit einem Anstieg des Fibrinogenspiegels und anderer Gerinnungsfaktoren beobachtet, und im zweiten Stadium fällt Fibrin in kleine Gefäße aus, es bilden sich Blutgerinnsel. Mit einem weiteren Abfall des Fibrinogenspiegels im Blut steigt die Wahrscheinlichkeit von Blutungen und Einblutungen in verschiedene Organe und Gewebe des Körpers.

Das Eindringen des Erregers in die Hirnhäute löst die Entwicklung der Symptome und des pathomorphologischen Bildes einer chronischen Meningitis aus. Der Entzündungsprozess betrifft zunächst die Weichteile und die Arachnoidea, kann sich dann aber auf die Hirnsubstanz ausbreiten. Die Entzündung ist überwiegend serös und entwickelt sich unbehandelt zu einer eitrigen Form. Ein charakteristisches Zeichen einer chronischen Meningitis ist die allmählich zunehmende Schädigung der Spinalwurzeln und Hirnnerven.

Symptome chronische Meningitis

Die Hauptsymptome einer chronischen Meningitis sind anhaltende Kopfschmerzen (möglicherweise in Kombination mit Verspannungen der Hinterhauptsmuskulatur und Hydrozephalus), Radikulopathie mit Neuropathie der Hirnnerven, Persönlichkeitsstörungen, Gedächtnis- und geistige Leistungseinbußen sowie weitere Störungen der kognitiven Funktionen. Diese Manifestationen können gleichzeitig oder getrennt voneinander auftreten.

Durch die Erregung der Nervenenden der Hirnhäute werden starke Kopfschmerzen durch Nacken- und Rückenschmerzen ergänzt. Es kann zu Hydrozephalus und erhöhtem Hirndruck kommen, was wiederum zu verstärkten Kopfschmerzen, Erbrechen, Apathie, Schläfrigkeit und Reizbarkeit führt. Es kommt zu Ödemen der Sehnerven, einer Verschlechterung der Sehfunktion und einer Parese des Aufwärtsblicks. Eine Schädigung des Gesichtsnervs ist möglich.

Kommen Gefäßerkrankungen hinzu, treten kognitive Probleme, Verhaltensstörungen und Krampfanfälle auf. Es können sich akute zerebrovaskuläre Unfälle und Myelopathien entwickeln.

Bei der Entwicklung einer basalen Meningitis werden vor dem Hintergrund einer Verschlechterung des Sehvermögens eine Schwäche der Gesichtsmuskulatur, eine Verschlechterung des Hör- und Geruchssinns, sensorische Störungen und eine Schwäche der Kaumuskulatur festgestellt.

Bei Verschlimmerung des Entzündungsprozesses können Komplikationen in Form von Ödemen und Schwellungen des Gehirns sowie einem infektiös-toxischen Schock mit der Entwicklung eines DIC-Syndroms auftreten.

Erste Anzeichen

Da die chronische Meningitis langsam fortschreitet, machen sich die ersten Anzeichen der Erkrankung nicht sofort bemerkbar. Der Infektionsprozess äußert sich in einem allmählichen Temperaturanstieg, Kopfschmerzen, allgemeiner Schwäche, Appetitlosigkeit sowie Symptomen einer Entzündungsreaktion außerhalb des Zentralnervensystems. Bei Menschen mit Immunschwäche können die Körpertemperaturwerte im Normbereich liegen.

Eine chronische Meningitis sollte zunächst ausgeschlossen werden, wenn der Patient anhaltende, anhaltende Kopfschmerzen, Hydrozephalus, progressive kognitive Beeinträchtigung, ein radikuläres Syndrom oder eine kraniale Neuropathie aufweist. Bei Vorliegen dieser Symptome sollte eine Spinalpunktion oder zumindest eine MRT- oder CT-Untersuchung durchgeführt werden.

Die wahrscheinlichsten Erstsymptome einer chronischen Meningitis sind:

- Temperaturanstieg (stabile Werte im Bereich von 38–39 °C);

- Kopfschmerzen;

- psychomotorische Störungen;

- Verschlechterung des Gangs;

- Doppeltsehen;

- krampfhaftes Muskelzucken;

- Seh-, Hör- und Geruchsprobleme;

- meningeale Zeichen unterschiedlicher Intensität;

- Störungen der Gesichtsmuskulatur, Sehnen- und Periostreflexe, Auftreten von spastischen Dysfunktionen und Paraparesen, selten - Lähmungen mit Hyper- oder Hypästhesie, Koordinationsstörungen;

- kortikale Störungen in Form von psychischen Störungen, teilweiser oder vollständiger Amnesie, akustischen oder visuellen Halluzinationen, euphorischen oder depressiven Zuständen.

Die Symptome einer chronischen Meningitis können Monate oder sogar Jahre anhalten. In einigen Fällen bemerken die Patienten eine sichtbare Besserung, danach kommt es erneut zu einem Rückfall.

Komplikationen und Konsequenzen

Die Folgen einer chronischen Meningitis sind kaum vorhersehbar. Meistens entwickeln sie sich erst im Spätstadium und können sich in folgenden Störungen äußern:

- neurologische Komplikationen: Epilepsie, Demenz, fokale neurologische Defekte;

- systemische Komplikationen: Endokarditis, Thrombose und Thromboembolie, Arthritis;

- Neuralgie, Hirnnervenlähmung, kontralaterale Hemiparese, Sehbehinderung;

- Hörverlust, Migräne.

In vielen Fällen hängt die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen von der zugrunde liegenden Ursache der chronischen Meningitis und dem Zustand der Immunität einer Person ab. Eine durch eine parasitäre oder Pilzinfektion verursachte Meningitis ist schwieriger zu heilen und neigt zu Rückfällen (insbesondere bei HIV-infizierten Patienten). Eine chronische Meningitis, die sich vor dem Hintergrund von Leukämie, Lymphomen oder Krebserkrankungen entwickelt, hat eine besonders ungünstige Prognose.

Diagnose chronische Meningitis

Bei Verdacht auf eine chronische Meningitis sind eine allgemeine Blutuntersuchung und eine Spinalpunktion zur Untersuchung der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit (sofern keine Kontraindikationen vorliegen) erforderlich. Nach der Spinalpunktion wird das Blut untersucht, um den Glukosespiegel zu bestimmen.

Zusätzliche Tests:

- biochemischer Bluttest;

- Bestimmung der Leukozytenformel;

- Blutkulturtest mit PCR.

Liegen keine Kontraindikationen vor, wird so schnell wie möglich eine Spinalpunktion durchgeführt. Eine Probe der Zerebrospinalflüssigkeit wird an das Labor geschickt: Dieses Verfahren ist für die Diagnose einer chronischen Meningitis von grundlegender Bedeutung. Standardmäßig werden folgende Werte bestimmt:

- Anzahl der Zellen, Protein, Glukose;

- Gram-Färbung, Kultur, PCR.

Folgende Anzeichen können auf das Vorliegen einer Meningitis hinweisen:

- Bluthochdruck;

- Trübung der Flüssigkeit;

- erhöhte Anzahl von Leukozyten (hauptsächlich polymorphkernige Neutrophile);

- erhöhte Proteinwerte;

- niedriges Verhältnis des Glukosespiegels in der Zerebrospinalflüssigkeit und im Blut.

Andere biologische Materialien, wie Urin- oder Sputumproben, können für die Bakterienkultur gesammelt werden.

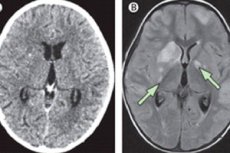

Zur instrumentellen Diagnostik können Magnetresonanztomographie und Computertomographie, Biopsie veränderter Haut (bei Kryptokokkose, systemischem Lupus erythematodes, Borreliose, Trypanosomiasis) oder vergrößerter Lymphknoten (bei Lymphomen, Tuberkulose, Sarkoidose, sekundärer Syphilis oder HIV-Infektion) gehören.

Es wird eine gründliche Untersuchung durch einen Augenarzt durchgeführt. Es ist möglich, Uveitis, trockene Keratokonjunktivitis, Iridozyklitis und eine Verschlechterung der Sehfunktion aufgrund eines Hydrozephalus festzustellen.

Bei einer allgemeinen Untersuchung können eine aphthöse Stomatitis, ein Hypopyon oder ulzerative Läsionen festgestellt werden – insbesondere solche, die für die Behçet-Krankheit charakteristisch sind.

Eine Vergrößerung von Leber und Milz kann auf Lymphome, Sarkoidose, Tuberkulose und Brucellose hinweisen. Darüber hinaus kann eine chronische Meningitis vermutet werden, wenn zusätzliche Infektionsquellen in Form von eitriger Mittelohrentzündung, Sinusitis, chronischen Lungenerkrankungen oder provozierenden Faktoren in Form eines intrapulmonalen Blutshunts vorliegen.

Es ist sehr wichtig, epidemiologische Informationen korrekt und vollständig zu erfassen. Die wichtigsten anamnestischen Daten sind:

- das Vorliegen einer Tuberkulose oder der Kontakt mit einem Tuberkulosepatienten;

- Reisen in epidemiologisch ungünstige Regionen;

- das Vorhandensein von Immundefizienzzuständen oder einer starken Schwächung des Immunsystems. [ 10 ]

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnostik erfolgt bei verschiedenen Meningitisarten (viral, tuberkulös, Borreliose, Pilz, durch Protozoen verursacht) sowie:

- bei aseptischer Meningitis im Zusammenhang mit systemischen Pathologien, neoplastischen Prozessen, Chemotherapie;

- mit viraler Enzephalitis;

- mit Hirnabszess, Subarachnoidalblutung;

- mit Neoblastosen des zentralen Nervensystems.

Die Diagnose einer chronischen Meningitis basiert auf den Ergebnissen einer Untersuchung der Zerebrospinalflüssigkeit sowie auf Informationen, die während der ätiologischen Diagnostik (Kultur, Polymerase-Kettenreaktion) gewonnen werden. [ 11 ]

Behandlung chronische Meningitis

Je nach Ursache der chronischen Meningitis verschreibt der Arzt eine entsprechende Behandlung:

- Wenn Tuberkulose, Syphilis, Lyme-Borreliose oder ein anderer bakterieller Prozess diagnostiziert wird, wird eine Antibiotikatherapie entsprechend der Empfindlichkeit bestimmter Mikroorganismen verordnet;

- bei einer Pilzinfektion werden Antimykotika verschrieben, hauptsächlich Amphotericin B, Flucytosin, Fluconazol, Voriconazol (oral oder durch Injektion);

- wenn eine nichtinfektiöse chronische Meningitis diagnostiziert wird – insbesondere Sarkoidose, Morbus Behçet – werden über einen langen Zeitraum Kortikosteroide oder Immunsuppressiva verschrieben;

- Werden Krebsmetastasen in den Hirnhäuten festgestellt, werden eine Strahlentherapie des Kopfbereichs und eine Chemotherapie kombiniert.

Bei chronischer Meningitis durch Kryptokokkose wird Amphotericin B zusammen mit Flucytosin oder Fluconazol verschrieben.

Darüber hinaus wird eine symptomatische Behandlung eingesetzt: Je nach Indikation werden Analgetika, nichtsteroidale Antirheumatika, Diuretika und Entgiftungsmittel eingesetzt. [ 12 ]

Verhütung

Zu den vorbeugenden Maßnahmen zur Verhinderung der Entwicklung einer chronischen Meningitis gehören die folgenden Empfehlungen:

- Einhaltung der persönlichen Hygienevorschriften;

- Vermeidung von engem Kontakt mit kranken Menschen;

- Aufnahme von Lebensmitteln, die reich an Vitaminen und Spurenelementen sind, in die Ernährung;

- Vermeiden Sie während saisonaler Krankheitsausbrüche Bereiche mit großen Menschenansammlungen (insbesondere Innenräume).

- nur abgekochtes oder abgefülltes Wasser trinken;

- Verzehr von thermisch verarbeiteten Fleisch-, Milch- und Fischprodukten;

- Vermeiden Sie das Schwimmen in stehenden Gewässern;

- Nassreinigung von Wohnräumen mindestens 2-3 Mal pro Woche;

- allgemeine Verhärtung des Körpers;

- Vermeidung von Stress und Unterkühlung;

- Aufrechterhaltung eines aktiven Lebensstils, Aufrechterhaltung körperlicher Aktivität;

- rechtzeitige Behandlung verschiedener Krankheiten, insbesondere solcher infektiösen Ursprungs;

- mit dem Rauchen, Alkoholkonsum und Drogenkonsum aufzuhören;

- Ablehnung der Selbstmedikation.

In vielen Fällen kann einer chronischen Meningitis durch rechtzeitige Diagnose und Behandlung systemischer Erkrankungen vorgebeugt werden.