Akutes und chronisches nephrotisches Syndrom

Last reviewed: 21.10.2018

Wenn der Patient der Nieren und Ödeme schlug erscheinen und Diagnose erkennt das Vorhandensein von Proteinurie, Elektrolytstörungen, Eiweiß- und Fettstoffwechsel, kann der Arzt eine Diagnose „nephrotisches Syndrom“ macht ein Begriff in der Medizin seit etwa 70 Jahren ist. Früher wurde die Krankheit Nephrose oder Lipoid-Nephrose genannt.

Das nephrotische Syndrom entwickelt sich häufig aufgrund entzündlicher Prozesse in den Nieren sowie anderer komplexer Pathologien, einschließlich Autoimmunerkrankungen.

Definition eines nephrotischen Syndroms: Was ist das?

Die Krankheit, die wir in Betracht ziehen, ist ein Komplex von Symptomen, ein pathologischer Zustand, in dem eine signifikante tägliche Ausscheidung von Protein mit Urinflüssigkeit auftritt (mehr als 3,5 g / 1,73 m²). Pathologie ist auch durch Hypalbuminurie, Lipidurie, Hyperlipidämie, Ödeme gekennzeichnet.

Bei gesunden Menschen beträgt die tägliche physiologische Proteinexkretion über die Nieren weniger als 150 mg (häufiger - etwa 50 mg). Solche Proteine werden durch Plasmaalbumine, Enzym- und Hormonsubstanzen, Immunglobuline, Nierenglykoproteine repräsentiert.

Wenn nephrotisches Pathologie festgestellt Verletzungen wie gipoalbuminuriya, Dysproteinämie, Hyperlipidämie, lipiduriya und ausgeprägte Schwellung des Gesichts, die in den Hohlräumen und über den ganzen Körper.

Das nephrotische Syndrom wird je nach Ätiologie in primäre und sekundäre Formen unterteilt. Der primäre Typ wird gesagt, wenn er sich vor dem Hintergrund anderer Nierenerkrankungen entwickelt. Sekundäre diagnostizierten Typ etwas weniger: seine Entwicklung mit der „Einmischung“ von anderen Krankheiten assoziiert ist (Kollagenosen, rheumatisches Fieber, hämorrhagische Vaskulitis, chronische eitrige Entzündungen, Infektionen, Krebs, Allergien und so weiter.).

Epidemiologie

Jährlich werden 2-7 primäre Fälle von nephrotischem Syndrom pro 100 000 Einwohner registriert. Die Krankheit kann in jedem Alter auftreten, für jede Verletzung der Nierenfunktion.

Der Grad der Verbreitung bei Kindern beträgt etwa 14 bis 15 Fälle pro 100 Tausend.

Ursachen nephrotisches Syndrom

Die Ursachen des nephrotischen Syndroms sind vielfältig, aber meistens entwickelt sich die Krankheit als eine Folge von Glomerulonephritis - entweder akut oder chronisch. Statistiken zeigen, dass bei Glomerulonephritis Komplikationen in etwa 75% der Fälle auftreten.

Andere häufige Faktoren sind:

- primäre Amyloidose;

- hybernvon;

- Nephropathie in der Schwangerschaft.

Das sekundäre nephrotische Syndrom entwickelt sich im Hintergrund:

- Diabetes mellitus;

- infektiöse Pathologien (wie Malaria, Syphilis, Tuberkulose);

- Autoimmunerkrankungen (systemischer Lupus erythematodes, systemische Sklerodermie, rheumatoide Arthritis);

- allergische Prozesse;

- Periarteritis;

- septische Endokarditis;

- hämorrhagische Vaskulitis;

- Lymphogranulematose;

- schwere Intoxikation;

- bösartige Prozesse;

- thrombotische Komplikationen bei Nierenvenen, Vena cava inferior;

- häufige und langwierige Behandlungszyklen mit verschiedenen Medikamenten, einschließlich Chemotherapie.

Diese Art der Entwicklung der nephrotischen Krankheit, deren Ursache nicht bestimmt werden kann, wird idiopathisch genannt. Es kommt vor allem bei Kindern vor.

Risikofaktoren

Die Entwicklung des nephrotischen Syndroms kann durch solche Risikofaktoren hervorgerufen werden:

- verlängerte oder regelmäßige Behandlung mit nichtsteroidalen Antirheumatika (Acetylsalicylsäure, Voltaren);

- häufige und anhaltende Therapie mit Antibiotika;

- Infektionskrankheiten (Tuberkulose, Syphilis, Malaria, Hepatitis B und C, Human Immunodeficiency Virus);

- allergische Prozesse;

- Autoimmunprozesse;

- endokrinen Erkrankungen (Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes, etc.).

Pathogenese

Bis heute sind eine Reihe von Theorien bekannt, nach denen vermutlich die Entwicklung des nephrotischen Symptomenkomplexes erfolgt. Am plausibelsten ist das immunologische Konzept des Ausbruchs der Krankheit. Sein Beweis ist die häufige Entwicklung der Pathologie bei Menschen, bei denen es allergische und autoimmune Prozesse gibt. Diese Theorie wird auch durch einen großen Prozentsatz erfolgreicher Behandlung mit Immunsuppressiva bestätigt. Während der Entwicklung des nephrotischen Syndroms im Blut entstehen Immunkomplexe, die eine Folge der Beziehung zwischen inneren und äußeren Antigenen und Antikörpern sind.

Gebildete Immunkomplexe können sich in den Nieren ansiedeln, was einen reziproken Entzündungsprozess verursacht. Es gibt Verletzungen der Mikrozirkulation im Kapillarnetz der Glomeruli, die Koagulation in den Gefäßen nimmt zu.

Die Filtration von Glomeruli wird durch Veränderungen der Permeabilität gestört. Als Folge - Verstöße in den Prozessen des Proteinstoffwechsels: das Protein tritt in die Urinflüssigkeit und verlässt den Körper. Erhöhte Proteinausscheidung verursacht Hypoproteinämie, Hyperlipidämie usw.

Beim nephrotischen Syndrom ändert sich auch das Aussehen des Organs: die Niere nimmt an Volumen zu, die Interkalarschicht verfärbt sich und wird rötlich, und die kortikale Schicht wird gräulich.

Pathophysiologie

Proteinausscheidung im Urin in der Flüssigkeit entsteht als Folge von Störungen der endothelialen Zellen des Kapillarnetz zu beeinflussen, glomerulären Basalmembran - d.h. Strukturen, in normalen Plasmaprotein selektive Filtern, ein streng von dem Volumen und Masse.

Der Prozess der Schädigung dieser Strukturen ist in der primären Läsion der Glomeruli kaum verstanden. Vermutlich beginnen T-Lymphozyten den zirkulierenden Permeabilitätsfaktor redundant freizusetzen oder hemmen die Produktion eines inhibitorischen Permeabilitätsfaktors, was auf das Auftreten von nicht nachweisbaren Immunogenen und Zytokinen reagiert. Unter anderen wahrscheinlichen Faktoren können erbliche Anomalien von Proteinen, die das geschlitzte glomeruläre Diaphragma bilden, nicht ausgeschlossen werden.

Symptome nephrotisches Syndrom

Die klinischen Manifestationen hängen weitgehend von der anfänglichen Ursache des Auftretens der Pathologie ab.

Die ersten großen Anzeichen sind Schwellungen, zunehmende Anämie, allgemeine Verschlechterung des Wohlbefindens, Verletzung der Diurese gegenüber Oligurie.

Das allgemeine Bild des nephrotischen Syndroms wird durch solche Symptome dargestellt:

- Trübung des Urins, eine starke Abnahme seiner täglichen Menge;

- unterschiedliche Schwellungen, von mäßig bis sehr stark;

- ein Zusammenbruch der Stärke, ein wachsendes Gefühl der Müdigkeit;

- Appetitlosigkeit, Durst, trockene Haut und Schleimhäute;

- selten (z. B. Bei Aszites) - Übelkeit, Durchfall, Bauchschmerzen;

- häufiger Schmerz im Kopf, im unteren Rücken;

- Muskelkrämpfe und Schmerzen (mit längerem Verlauf des nephrotischen Syndroms);

- Dyspnoe (aufgrund von Aszites und / oder Hydroperikarditis);

- Apathie, Mangel an Mobilität;

- Blässe der Haut, Verschlechterung der Haut, Nägel, Haare;

- erhöhte Herzfrequenz;

- das Auftreten einer dichten Plaque auf der Oberfläche der Zunge, eine Zunahme des Abdomens;

- Zeichen erhöhter Blutgerinnung.

Das nephrotische Syndrom kann sich unterschiedlich langsam und schnell entwickeln. Unterscheiden Sie außerdem zwischen dem reinen und dem gemischten Krankheitsverlauf. Der Unterschied liegt in der zusätzlichen Anwesenheit von Bluthochdruck und Hämaturie.

- Ödeme im nephrotischen Syndrom können auf verschiedene Arten ausgedrückt werden, aber sie sind immer vorhanden. Zunächst sammelt sich die Flüssigkeit in den Geweben des Gesichts - unter den Augen, auf den Wangen, in der Stirn und im Unterkiefer. Ein solches Zeichen wird "das Gesicht eines Nephrotus" genannt. Im Laufe der Zeit breitet sich die Ansammlung von Flüssigkeit auf andere Gewebe aus - es entstehen ödematöse Extremitäten, Lendenwirbelsäule, Aszites, Hydroperikard, Hydrothorax. In schweren Fällen entwickelt sich Anasarca - Schwellungen des Körpers als Ganzes.

Der Mechanismus des Ödems beim nephrotischen Syndrom ist unterschiedlich. Zum Beispiel wird die Schwellung häufig durch den erhöhten Gehalt von Natriumchlorid im Blutstrom hervorgerufen. Mit überschüssigem Flüssigkeitsvolumen im Körper beginnt Feuchtigkeit in einer Anzahl von lokalisierten Geweben durch die Gefäßwand zu dringen. Darüber hinaus ist das nephrotische Syndrom von einem erhöhten Albuminverlust mit Urinflüssigkeit begleitet, was zu einem Ungleichgewicht des onkotischen Drucks führt. Als Konsequenz verlässt Feuchtigkeit mit zusätzlicher Kraft das Gewebe.

- Eine Oligurie mit nephrotischem Syndrom ist gefährlich, weil sie Komplikationen wie Nierenversagen hervorrufen kann. Bei Patienten kann die tägliche Urinmenge 700-800 ml und noch weniger betragen. Gleichzeitig wird der Gehalt an Protein, Lipiden und pathogenen Mikroorganismen deutlich überschritten, und manchmal ist Blut vorhanden (zum Beispiel bei Glomerulonephritis und systemischem Lupus erythematodes).

- Aszites mit nephrotischem Syndrom werden vor dem Hintergrund einer schweren Pathologie beobachtet. Die Flüssigkeit sammelt sich nicht nur in den Geweben, sondern auch in den Körperhöhlen - insbesondere in der Bauchhöhle. Die gleichzeitige Bildung von Aszites mit Feuchtigkeitsansammlungen in den Perikard- und Pleurahöhlen deutet auf das schnelle Auftreten von diffusen (weit verbreiteten) Ödemen des Körpers hin. In einer ähnlichen Situation sprechen sie über die Entwicklung einer allgemeinen Wassersucht oder Anasarka.

- Arterielle Hypertonie bei nephrotischem Syndrom ist kein grundlegendes oder obligatorisches Symptom. Druckindikatoren können bei einem gemischten Verlauf des nephrotischen Syndroms - zum Beispiel bei Glomerulonephritis oder systemischen Erkrankungen - zunehmen.

Nephrotisches Syndrom bei Erwachsenen

Erwachsene leiden an nephrotischem Syndrom hauptsächlich im Alter von 30-40 Jahren. Die Pathologie wird öfter infolge der Glomerulonephritis, der Pyelonephritis, der primären Amyloidose, der Hypernephrose oder der Nephropathie während der Schwangerschaft bemerkt.

Das sekundäre nephrotische Syndrom steht nicht in direktem Zusammenhang mit Nierenschäden und kommt unter dem Einfluss von Kollagenosen, rheumatischen Pathologien, eitrigen Prozessen im Körper, infektiösen und parasitären Erkrankungen vor

Das nephrotische Syndrom bei Frauen und Männern entwickelt sich mit etwa der gleichen Häufigkeit. Die Krankheit manifestiert sich in den meisten Fällen in einem "Szenario", während das Leitsymptom eine Proteinurie von mehr als 3,0 g / Tag ist, manchmal 10-15 g und sogar noch mehr. Bis zu 85% des Proteins, das mit Urin ausgeschieden wird, ist Albumin.

Hypercholesterinämie ist auch in der Lage, eine Grenze von 26 mmol / Liter und mehr zu erreichen. Die Medizin beschreibt jedoch auch Fälle, in denen der Cholesteringehalt im oberen Normbereich lag.

Was Schwellungen anbelangt, gilt dieses Zeichen als sehr spezifisch, wie es bei den meisten Patienten der Fall ist.

Nephrotisches Syndrom bei Kindern

Nephrotisches Syndrom bei einer überwältigenden Anzahl von Kindern ist idiopathisch. Die Pathogenese eines solchen schmerzhaften Zustandes, der mit minimalen Störungen verläuft, ist noch nicht vollständig erforscht. Vermutlich steigt die glomeruläre Permeabilität für Plasmaproteine aufgrund des Einflusses von zirkulierenden Faktoren auf das Kapillarnetzwerk des Glomerulus, mit weiteren Schäden an den Membranen zwischen den Prozessen der Podozyten. Wahrscheinlich sezernieren aktive T-Killer Lymphokine, die die glomeruläre Permeabilität in Bezug auf Plasmaproteine beeinflussen, was zu Proteinurie führt.

Die ersten klinischen Anzeichen bei Kindern sind Schwellungen, die nach und nach auftreten können und immer mehr Gewebe einfangen.

Die Prognose des nephrotischen Syndroms im Kindesalter hängt von der Reaktion auf die Behandlung mit Glukokortikosteroiden und Immunsuppressiva ab. Bei einem steroidsensitiven nephrotischen Syndrom wird in 95% der Fälle eine Remission erreicht, ohne die Nierenfunktion zu beeinträchtigen.

Die Steroid-resistente Variante ist in der Lage, bis zum terminalen Stadium der CRF (innerhalb von 5-10 Jahren) zu gelangen.

Bühnen

- Das akute nephrotische Syndrom ist durch eine Schwellung gekennzeichnet, die am Morgen im Gesichtsbereich auftritt und näher am Abend an die unteren Extremitäten "abfällt". Es gibt auch eine Trübung und eine Abnahme der Menge an Urinflüssigkeit. Die Patienten klagen über Schwäche, Apathie, Kopfschmerzen. Wenn die Symptome nicht dramatisch auftreten, sondern allmählich zunehmen, sprechen sie über den subakuten Verlauf der Krankheit.

- Ein chronisches nephrotisches Syndrom wird diagnostiziert, wenn die Hauptsymptome der Pathologie entweder auftreten oder verschwinden (normalerweise mit einem anderen Zeitintervall - das heißt, die Verschlimmerung kann einmal alle paar Monate oder in sechs Monaten auftreten). Das klinische Bild der Exazerbationsphase ähnelt der Symptomatik des akuten nephrotischen Syndroms. Mit regelmäßigen Wiederholungen sprechen sie vom Übergang der Krankheit zu einer chronischen wiederkehrenden Form.

Formen

Standard-nephrotisches Syndrom ist in primäre und sekundäre Art unterteilt (wir haben bereits darüber oben geschrieben). Es sollte jedoch auf andere bestehende Pathologien geachtet werden, um das allgemeine Verständnis der Krankheit zu erweitern.

- Das kongenitale nephrotische Syndrom ist eine Pathologie, die sich bei einem Baby vor dem Alter von 3 Monaten entwickelt. Angeborene Krankheit ist primär (genetisch bedingtes Syndrom) oder sekundäre (auf dem Hintergrund solchen Geburtsfehlers als Speicheldrüse Krankheit, Toxoplasmose, Syphilis, Tuberkulose, HIV, Nierenvenenthrombose). Primäres Syndrom bezieht sich auf die autosomal-rezessiv vererbte Pathologie, die sich buchstäblich ab dem ersten Tag des Lebens des Babys manifestiert. Bei schwerer Proteinurie und der Entwicklung einer Niereninsuffizienz besteht ein hohes Mortalitätsrisiko - für mehrere Monate.

- Idiopathisches nephrotisches Syndrom ist eine Pathologie, die in 90% der Fälle bei Kindern diagnostiziert wird. Es gibt mehrere histologische Formen der idiopathischen Pathologie: Es ist eine Krankheit der minimalen Veränderungen, Mesangiumproliferation und fokale segmentale Glomerulosklerose. Die Krankheit der minimalen Veränderungen in 95% der Fälle wird von den Patientinnen vollständig wieder hergestellt. Mit der Proliferation von Mesangium in 5% der Fälle tritt ein diffuses Wachstum von mesangialen Zellen und Matrix auf. Dasselbe wird bei der fokalen segmentalen Glomerulosklerose beobachtet, aber das Bild wird auch durch segmentales Narbengewebe ergänzt. Idiopathisches nephrotisches Syndrom tritt in jedem Alter häufiger auf - im Alter von 2-6 Jahren. Ein provozierender Faktor kann eine kleine Infektion oder eine milde Allergie oder sogar ein Insektenstich sein.

- In etwa 75% der Fälle entwickelt sich ein nephrotisches Syndrom mit Glomerulonephritis. Man kann sagen, dass die Entwicklung der Krankheit eine Komplikation der entzündlichen Pathologie der Glomeruli ist. Je nach Variante des Krankheitsverlaufs gibt es:

- akute Glomerulonephritis mit nephrotischem Syndrom (weniger als drei Monate);

- subakute Glomerulonephritis (dauert 3 bis 12 Monate);

- Chronische Glomerulonephritis mit nephrotischem Syndrom (die Symptomatik steigt im Laufe des Jahres, es besteht ein hohes Risiko für die Bildung eines Nierenversagens).

- Nephrotisches Syndrom mit Amyloidose - ist eine der Manifestationen von systemischer Amyloidose, die mit dem Protein-Kohlenhydrat-Stoffwechsel eingreift, und in Nierengewebe ist Amyloid abgelagert - eine komplexe Polysaccharid-Protein-Verbindung, Trotzstörungen Organ-Funktionalität. Für Amyloidose ist immer mit der Entwicklung von nephrotischen Syndrom mit anschließendem Übergang in die chronischen Form von Nierenversagen.

- Das nephrotische ödematöse Syndrom wird mit drei obligatorischen Komponenten diagnostiziert: Veränderungen der Durchlässigkeit der Gefäßwände, Natriumretention, Abnahme des onkotischen Blutdrucks. Die Pathogenese dieses Syndroms wird durch das Verhältnis der Aktivität verschiedener Körpersysteme bestimmt, die die Aufrechterhaltung der Natrium-wässrigen Homöostase regulieren.

- Das nephrotische Syndrom des finnischen Typs ist eine autosomal-rezessive Form der angeborenen Pathologie, die ab der Periode des Neugeborenen bis zu drei Monaten nachgewiesen wird. Die Histologie ermöglicht es, deutliche Kettenverlängerungen der proximalen Bereiche des Nephrons und andere Veränderungen sowie viele Glomeruli mit einer überschätzten diametralen Größe und fetalen Glomeruli zu detektieren. Der Grund für diese Pathologie ist die Genmutation (NPHS1-Gen). Die Verwendung dieses Begriffs erklärt sich aus der hohen Inzidenz einer solchen Krankheit in Finnland.

- Die vollständige Art der Pathologie ist durch eine ganze Reihe von Symptomen gekennzeichnet, die für diese Krankheit typisch sind. Das inkomplette nephrotische Syndrom ist von der Abwesenheit eines typischen Merkmals begleitet - zum Beispiel wird bei ausgeprägter Proteinurie eine leichte Schwellung diagnostiziert.

- Das nephrotische Syndrom bei Diabetes mellitus entwickelt sich vor dem Hintergrund einer diabetischen Nephropathie. Dieser pathologische Zustand wird für den Patienten als sehr gefährlich angesehen und besteht aus mehreren Stufen: Mikroalbuminurie, Proteinurie und terminales CRF-Stadium. Die Entwicklung des nephrotischen Symptomenkomplexes ist in diesem Fall auf Veränderungen und Störungen zurückzuführen, die normalerweise im Langzeitverlauf des Diabetes mellitus auftreten.

- Infantiles nephrotisches Syndrom ist ein pädiatrischer Ausdruck, was bedeutet, dass die Krankheit bei einem Kind aufgetreten ist, dessen Alter ein Jahr nicht überschritten hat.

- Das nephrotische Syndrom bei SLE wird durch die Entwicklung der sogenannten Lupusnephritis verursacht - eine der gefährlichsten und prognostisch wichtigsten Manifestationen der Krankheit. Der Mechanismus des Auftretens der Krankheit bezieht sich auf Immunkomplexvarianten. Die Bindung von Antikörpern an DNA und andere Autoantikörper an die Basalmembran der Glomeruli der Nieren führt zur Komplement-Stimulation und zur Rekrutierung von Entzündungsstrukturen in Glomeruli.

- Das nephrotische Syndrom mit Hämaturie gehört nicht zu den Varianten des klassischen Krankheitsverlaufs. Wenn ein schmerzhafter Zustand mit dem Auftreten von Blut in der Urinflüssigkeit einhergeht, sprechen Sie über eine gemischte Form der Pathologie.

In Abhängigkeit von der Reaktion des Körpers auf den konventionellen Verlauf der Behandlung mit Prednisolon wird das nephrotische Syndrom in eine steroidsensitive und steroidresistente Form unterteilt.

Das steroidsensitive Syndrom ist charakterisiert durch den Beginn der Remission für 2-4 Wochen (weniger oft - 6-8 Wochen) vom Beginn der Therapie an. Die steroidsensitive Form wiederum ist in Unterkategorien unterteilt:

- nicht wiederkehrender Typ (vollständige, langfristige Remission);

- seltener rezidivierender Typ (Rückfälle werden weniger als 2 mal in 6 Monaten bemerkt);

- häufig wiederkehrender Typ (Rückfälle werden mindestens zweimal, als zweimal in sechs Monaten bemerkt);

- Steroid-abhängiges nephrotisches Syndrom (Wiederholung der Krankheit wird vor dem Hintergrund einer Abnahme der Dosierung von Prednisolon oder nicht später als zwei Wochen nach dem Absetzen des Arzneimittels beobachtet);

- spät-sensitive Variante (Remission kommt nach 8-12 Wochen ab dem Zeitpunkt des Beginns des Empfangs von Steroiden.

Das steroidresistente nephrotische Syndrom ist ein Krankheitsverlauf, bei dem die körpereigene Antwort in Form einer Remission während eines vollen 2-monatigen Verlaufs von Prednisolon fehlt.

Komplikationen und Konsequenzen

Beim nephrotischen Syndrom gibt es verschiedene pathologische Veränderungen im Organismus. Bei längerer Existenz können sie zur Entwicklung von negativen Folgen führen, zum Beispiel:

- Infektiöse Komplikationen sind eine Folge sowohl einer geschwächten Immunität als auch einer Zunahme der pathogenen Anfälligkeit des Organismus. Erhöhen Sie das Risiko von Krankheitsfaktoren wie den Verlust von Immunglobulin mit Urinflüssigkeit, einen Mangel an Protein, die Verwendung von Immunsuppressoren. Infektiöse Komplikationen können durch Streptokokken, Pneumokokken und andere gram (-) Bakterien ausgelöst werden. Die am häufigsten beschriebene Entwicklung von Krankheiten wie Lungenentzündung, Sepsis, Peritonitis.

- Störung des Fettstoffwechsels, atherosklerotischen Veränderungen, Myokardinfarkt - diese Komplikationen sind in der Regel durch eine Erhöhung der Cholesterinspiegel im Blut, eine Beschleunigung von Leberproteinsynthese, was einem Rückgang von Lipase im Blut ausgelöst.

- Verstöße gegen den Calciumstoffwechsel wiederum verursachen eine Abnahme der Knochendichte, eine Veränderung der Struktur des Knochens, die mit vielen Problemen behaftet ist. Vermutlich wird diese Komplikation durch den Verlust von Vitamin D-bindendem Protein im Urin, eine Verschlechterung der Calciumabsorption sowie eine intensive Behandlung mit Steroidmitteln hervorgerufen.

- Thrombotische Komplikationen werden häufig bei Patienten mit nephrotischem Syndrom diagnostiziert. Die Zunahme der Gerinnung erklärt sich durch den Urinverlust der gerinnungshemmenden Proteine von Profibrinolysin und Antithrombin III. Gleichzeitig steigen die Faktoren der Blutverdickung. Um diese Komplikation zu vermeiden, raten Ärzte, Antikoagulanzien während der ersten sechs Monate nach der Entwicklung einer nephrotischen Pathologie zu nehmen.

- Die Verringerung des zirkulierenden Blutvolumens erfolgt gegen Hypalbuminämie und eine Abnahme des onkotischen Plasmadrucks. Die Komplikation entwickelt sich mit einer Abnahme des Serumalbumins auf unter 1,5 g / dl.

Unter weniger häufigen Folgen eines nephrotischen Syndroms kann eine Hypertonie, eine Eisenmangelanämie, zugeordnet werden.

Das Wiederauftreten eines nephrotischen Syndroms kann sich mit einer steroidabhängigen Form der Erkrankung entwickeln. Um wiederholte Krankheitsausbrüche zu vermeiden, werden die Patienten einer eingehenden Untersuchung unterzogen und die Behandlung unter Berücksichtigung aller verfügbaren Optionen sorgfältig ausgewählt. Die Häufigkeit des Rückfalls hängt vom Schweregrad der Erkrankung sowie vom Allgemeinzustand des Körpers des Patienten ab.

Diagnose nephrotisches Syndrom

Die wichtigsten diagnostischen Kriterien für das nephrotische Syndrom sind klinische und Labordaten:

- das Vorhandensein von Indikatoren für schwere Proteinurie (mehr als 3 g / Tag für Erwachsene, mehr als 50 mg / kg / Tag für Kinder);

- Indices von Hypoalbuminämie von weniger als 30 g / l sowie Disproteinämie;

- unterschiedliche Schwellungsgrade (von relativ kleinem Ödem bis Anasarca);

- gingivale Lipide und Dyslipidämien;

- aktive Gerinnungsfaktoren;

- gestörter Metabolismus von Phosphor und Kalzium.

Die Erhebung, Inspektion und instrumentelle Diagnostik sind ebenfalls verpflichtend und informativ. Bereits während der Untersuchung kann der Arzt allgemeine Schwellungen, trockene Haut, das Vorhandensein einer Plaque auf der Zunge, ein positives Symptom von Pasternatsky beachten.

Neben der medizinischen Untersuchung sollte der nächste Schritt solche diagnostischen Verfahren sein - sowohl Labor- als auch Instrumentaluntersuchungen.

Analysen im Labor beinhalten die obligatorische Blut- und Uringewinnung:

|

Allgemeiner Bluttest für nephrotisches Syndrom |

|

Die Krankheit ist gekennzeichnet durch einen erhöhten Spiegel von Blutplättchen, Leukozyten und ESR, einem verringerten Hämoglobinspiegel. |

|

Biochemischer Bluttest für nephrotisches Syndrom |

|

Die Qualität des Proteinstoffwechsels ist durch Hypoproteinämie, Hypalbuminämie und eine Zunahme der Anzahl von α-Globulinen gekennzeichnet. Hinzu kommt eine Erhöhung des Cholesterin- und Triglyceridspiegels. Anzeichen für eine eingeschränkte Nierenfunktion sind erhöhte Werte von Harnstoff, Harnsäure und Kreatinin. Wenn die Ursache des nephrotischen Symptom Glomerulonephritis wurde, wird der Arzt Aufmerksamkeit auf Anzeichen einer Entzündung (erhöhte C-reaktives Protein, erhöht Seromucoid, Hyperfibrinogenämie) zu zahlen. |

|

Immunologischer Bluttest |

|

Es erlaubt, das Vorhandensein von T- und B-Lymphozyten, Immunkomplexen, Lupuszellen im Blutkreislauf zu fixieren. |

Hyperlipidämie bei nephrotischem Syndrom kann ein erstes Anzeichen für die Entwicklung eines Nierenversagens sein, aber nicht immer: manchmal zeigt es einfach das Vorhandensein von Atherosklerose oder bestimmte Probleme bei der Ernährung des Patienten an. Spezielle Laboruntersuchungen können Fraktionen von Lipiden nachweisen. Dies sind Lipoproteine niedriger Dichte, Lipoproteine hoher Dichte, ein Index von Gesamtcholesterin und Triglyceriden.

Hypercholesterinämie mit nephrotischem Syndrom ist sekundär. Bei einem gesunden Menschen ist ein erhöhter Cholesterinspiegel in Gegenwart von> 3,0 mmol / Liter (115 mg / dl) angezeigt. Nach den Empfehlungen von ESC / EAS gibt es keinen Hinweis auf den Cholesterinspiegel, der die Hypercholesterinämie bestimmt. Unterscheiden Sie daher fünf spezifische Bereiche des Gehalts an LDL-C, aufgrund derer die Behandlungsstrategie bestimmt wird.

|

Urinspiegel insgesamt |

|

Die Krankheit ist gekennzeichnet durch Zylindurie, Hyperproteinurie. Erythrozyten im Urin können nachgewiesen werden, das spezifische Gewicht nimmt zu. |

|

Bakteriologische Untersuchung von Urin |

|

Hilft bei der Identifizierung von Bakterien im Urin (in Gegenwart von Bakteriurie). |

|

Eine Probe von Nechiporenko |

Der Inhalt von Zylindern, Leukozyten und Erythrozyten nimmt zu. |

|

Die Probe in Zimnitskiy |

Es erlaubt, die für den nephrotischen Symptomenkomplex charakteristische Hyperisostenurie und Oligurie zu bestimmen. |

|

Ein Test für Reberga-Tareev |

Oligurie und gestörte glomeruläre Filtration werden notiert. |

Die Proteinurie wird während eines allgemeinen Urintests bestimmt: Die Proteinmenge überschreitet üblicherweise 3,5 g / Tag. Harnflüssigkeit ist trübe, was als zusätzlicher Beweis für die Anwesenheit von Protein, pathogenen Mikroorganismen, Fetten, Schleim in ihm dient.

Instrumentelle Diagnostik beinhaltet:

|

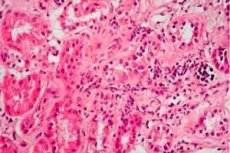

Nierenbiopsie |

Es wird durchgeführt, indem Organgewebe zur weiteren Mikroskopie entnommen werden. Dieses Verfahren ermöglicht es Ihnen, eine Charakterisierung von Nierenschäden zu geben. |

|

Nieren-Ultraschall |

Es hilft, die Struktur der Organe, Größe, Lokalisierung, die Form der Nieren zu betrachten, um das Vorhandensein von Fieber Prozessen, Zysten zu bestimmen. Das nephrotische Syndrom im Ultraschall ist auch durch die Anwesenheit von Aszites gekennzeichnet. |

|

Radiographie der Lunge |

Störungen sind pathologische Veränderungen im Lungensystem und Mediastinum. |

|

Dynamische Szintigraphie |

Ermöglicht Ihnen, den Urinfluss von den Nieren in den Harnleitern zur Blase zu beurteilen. |

|

Urologie |

Radiographisches Verfahren basierend auf den Eigenschaften der Nieren, um spezielle Kontrastmittel nach ihrer Einführung in den Körper zu entfernen. Die Röntgenzeichen des nephrotischen Syndroms können sich in Polymorphie und Asymmetrie der Störungen äußern, die vom Verhältnis der entzündlichen und sklerotischen Prozesse in den Organen abhängt. |

|

Elektrokardiographie |

Es wird zur Beurteilung von Elektrolytstörungen im Körper mit nephrotischer Pathologie durchgeführt. |

Differenzialdiagnose

Differenzierung wird zwischen verschiedenen Glomerulopathien durchgeführt, die wiederum die Entwicklung der Krankheit verursachen können:

- die Krankheit der minimalen Veränderungen (lipoide Nephrose) ist die häufigste Ursache des idiopathischen nephrotischen Syndroms in der Pädiatrie;

- fokal-segmentale Glomerulosklerose ist eine seltene Variante des steroidresistenten nephrotischen Syndroms;

- Glomerulonephritis (einschließlich der membranproliferativen Form der Krankheit);

- membranöse und IgA-Nephropathie.

Akute Pyelonephritis ist gekennzeichnet durch einen plötzlichen Anstieg der Temperatur auf 38-39 ° C, ein plötzliches Auftreten von Schwäche, Übelkeit, Ödemen. Cilindrarium, Proteinurie, Erythrozyturie gelten nicht als spezifisch für Pyelonephritis-Symptome, daher gehören sie zu den ersten Indizien für eine Differentialdiagnose.

Akutes Nierenversagen kann sich als Komplikation des nephrotischen Syndroms entwickeln. Daher ist es sehr wichtig, die Verschlechterung rechtzeitig zu erkennen und dem Patienten entsprechende medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Das erste Stadium der Entwicklung von OPN ist durch erhöhte Herzfrequenz, niedrigeren Blutdruck, Schüttelfrost, Fieber gekennzeichnet. Nach 1-2 Tagen werden Oligoauna, Übelkeit, Erbrechen festgestellt. Charakteristisch ist auch der Ammoniakgeruch der Atmung.

Chronisches Nierenversagen ist eine Folge des akuten Verlaufs der Erkrankung und geht mit einem allmählichen Absterben des Nierengewebes einher. Das Blut erhöht die Menge an Stickstoffmetabolismusprodukten, die Haut wird mit einem gelblichen Farbton trocken. Bei der Patientin verringert sich die Immunität heftig: die häufigen ORZ, die Mandelentzündung, die Pharyngitis sind charakteristisch. Die Krankheit tritt mit periodischen Verbesserungen und Verschlechterung des Zustandes auf.

Unterschiede zwischen nephrotischem und nephritischem Syndrom

Es gibt zwei Symptom, deren Namen oft verwirrt: aber inzwischen sind sie zwei völlig verschiedene Krankheiten , die vor dem Hintergrund einer Entzündung in der Niere Glomeruli auftreten. Das nephritische Syndrom wird normalerweise durch eine autoimmune strukturelle Läsion des Glomerulus provoziert. Ein solcher Zustand in allen Fällen durch eine Erhöhung des Blutdrucks Indikatoren und Anzeichen von Harnwegserkrankungen (Harn - Syndrom , gekennzeichnet durch Symptome wie rote Blutkörperchen, Proteinurie zu 3,0-3,5 g / Liter, Leukozyturie, cylindruria) begleitet. Das Vorliegen eines Ödems ist nicht obligatorisch, wie bei einem nephrotischen Syndrom, aber sie können vorhanden sein - in Form einer leichten Schwellung der Augenlider, Unterarme oder Finger.

In der nephritischen Variante beruht Schwellungen nicht auf einem Mangel an Proteinen, sondern auf der Zurückhaltung von Natrium im Blutkreislauf.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung nephrotisches Syndrom

Die Behandlung von Patienten mit Nierenerkrankung und Therapie des nephrotischen Syndroms wird von einem Nephrologen behandelt. In der Regel werden Patienten stationär behandelt, um die Ursache der Erkrankung zu ermitteln, eine Notfallversorgung zu gewährleisten, sowie wenn Komplikationen auftreten.

Verhütung

Um die Entwicklung einer nephrotischen Erkrankung zu verhindern, müssen Sie folgende Regeln beachten:

- Es ist notwendig, die optimale Art des Trinkens von Flüssigkeiten einzuhalten. Sie können gewöhnliches sauberes Wasser, grünen Tee, Kompott aus getrockneten Früchten oder Beeren, Cranberry oder Cranberry Mors trinken. Ein geringer Zufluss von Flüssigkeit in den Körper kann zur "Fixierung" von Bakterien im Harnsystem sowie zur Bildung von Nierensteinen führen.

- Es ist wünschenswert, regelmäßig Kräutertees zu trinken, die auf "Nieren" -Kräutern basieren: Petersilie, Bärentraube, Preiselbeerenblätter, Bärenohren.

- In der entsprechenden Jahreszeit ist es notwendig, der Verwendung von Birkensaft, Beeren, Gemüse und Früchten (Äpfel, Gurken, Zucchini, Wassermelonen) genügend Aufmerksamkeit zu schenken.

- Normale Diäten können durch bestimmte Diäten verhindert werden, insbesondere durch strenge Monodiäten. Nieren benötigen eine vollständige und regelmäßige Aufnahme von Flüssigkeit und Nahrung.

- Für die Nieren ist die Hypodynamie katastrophal. Deshalb müssen Sie so weit wie möglich eine aktive Lebensweise führen: Gehen, Schwimmen, Tanzen, Radfahren usw.

Bei ersten Anzeichen einer Nierenfunktionsstörung sollte man einen Arzt aufsuchen: man sollte sich nicht selbst versorgen (vor allem mit antibakteriellen und anderen starken Medikamenten). Falsche Behandlung kann zur Entwicklung von schweren Komplikationen führen, die oft bei einer Person auf Lebenszeit verbleiben.

Prognose

Die Prognose für das nephrotische Syndrom kann je nach Ätiologie der Erkrankung unterschiedlich sein. Sie können auf eine vollständige Genesung hoffen, wenn der Symptomenkomplex eine Folge einer heilbaren Pathologie war (zum Beispiel eine Infektionskrankheit, ein Tumorprozess, Drogenintoxikation). Dies wird bei etwa jedem zweiten Kind beobachtet, aber bei Erwachsenen - viel seltener.

Eine relativ günstige Prognose kann gestellt werden, wenn sich ein bestimmter Fall einer nephrotischen Erkrankung zur Hormontherapie oder in immunsuppressiven Zuständen anbietet. Einzelne Patienten erleben ein unabhängiges Verschwinden von Rückfällen der Pathologie für fünf Jahre.

Bei Autoimmunprozessen wird vorwiegend eine palliative Behandlung durchgeführt. Diabetisches nephrotisches Syndrom nähert sich oft dem Endergebnis in 4-5 Jahren.

Bei jedem Patienten kann sich die Prognose unter dem Einfluss von Infektionskrankheiten vor dem Hintergrund eines erhöhten Blutdrucks mit einer Gefäßthrombose ändern.

Das nephrotische Syndrom, das durch Niereninsuffizienz kompliziert ist, hat den ungünstigsten Verlauf: das Endstadium kann schon zwei Jahre lang eintreten.