Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Tolosa-Hunt-Syndrom

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Syndrom der oberen Augenhöhlenfissur, pathologische Ophthalmoplegie – all dies ist nichts anderes als das Tolosa-Hunt-Syndrom, eine Läsion der Strukturen in der oberen Augenhöhlenfissur. Der Prozess betrifft in der Regel die Augenhöhlengefäße (arteriell und venös), Nervenfasern (Nerven oculomotorius, Trochlearis, Abducens sowie den ersten Ast des Trigeminusnervs) und den nahegelegenen Sinus cavernosus. Die Krankheit kann als relativ seltene und schwer zu diagnostizierende Pathologie eingestuft werden. [ 1 ]

Epidemiologie

Das Tolos-Hunt-Syndrom wurde erst vor etwa 70 Jahren beschrieben. Es wurde vom spanischen Neurologen E. Tolos untersucht. Einige Jahre später ergänzte der Engländer W. Hunt seine Arbeit. Die Namen der Forscher bildeten die Grundlage für den Namen des Syndroms.

Das Tolosa-Hunt-Syndrom tritt bei Männern und Frauen gleichermaßen auf. Die Erkrankung ist meist einseitig und tritt gleich häufig auf der linken oder rechten Seite auf. Ein beidseitiges Syndrom ist möglich, tritt aber nur in Einzelfällen auf.

Das Durchschnittsalter der Betroffenen beträgt 50 Jahre. Im Allgemeinen kann das Tolosa-Hunt-Syndrom im Alter von 15 bis 85 Jahren diagnostiziert werden. Die meisten Patienten gehören der Altersgruppe der älteren Menschen an: Die Entwicklung der Krankheit wird durch verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie altersbedingte Gewebeveränderungen begünstigt.

Das häufigste Symptom der Erkrankung ist die Manifestation eines klassischen Migräneanfalls: Die Betroffenen verspüren plötzliche, pulsierende, einseitige Kopfschmerzen, die in die Augenhöhle ausstrahlen. Da das Tolosa-Hunt-Syndrom keine typischen spezifischen Symptome aufweist, wird die Erkrankung oft als „neurologisches Chamäleon“ bezeichnet: Die Diagnostik ist komplex und erfordert eine Abgrenzung zu vielen anderen Erkrankungen.

Patienten mit Tolosa-Hunt-Syndrom treten regelmäßig in verschiedenen Ländern der Welt auf, ohne territoriale oder saisonale Besonderheiten. Die Inzidenzrate beträgt 0,3-1,5 Fälle pro 1 Million Einwohner. [ 2 ]

Ursachen Tolosa-Hunt-Syndrom

Bei der Untersuchung der Ursachen für die Entstehung des Tolosa-Hunt-Syndroms haben Wissenschaftler folgende Fakten entdeckt:

- in den meisten Fällen wurde die Krankheit durch eine immunbedingte Entzündung der Außenwand des Sinus cavernosus ausgelöst;

- in einigen Fällen waren die Ursachen Gefäßfehlbildungen, Tumorprozesse im Gehirn (primäre und sekundäre Formen), lokalisierte kraniale Pachymeningitis, orbitale Myositis, Periarteriitis nodosa und Thrombusbildung im Sinus cavernosus;

- Bei etwa 30 % der Patienten kann die Ursache der Erkrankung nicht ermittelt werden, sodass die Diagnose eines idiopathischen Tolosa-Hunt-Syndroms gestellt wurde.

Lassen Sie uns diese angeblichen Gründe genauer betrachten.

- Die autoimmune Entwicklung des Syndroms ist sowohl mit Hypothermie und kürzlich aufgetretenen Infektionskrankheiten als auch mit starkem Stress verbunden. Die Autoimmunform der Erkrankung ist gekennzeichnet durch: akuten Beginn, rezidivierenden Verlauf und hohe Wirksamkeit der Glukokortikosteroidtherapie. Diese Form der Erkrankung betrifft am häufigsten Männer.

- Gefäßfehlbildungen treten häufig bei dekompensierter arterieller Hypertonie auf. Frauen sind häufiger betroffen. Die Erkrankung beginnt akut, die Schmerzen sind mäßig, Exophthalmus oder Chemosis treten praktisch nicht auf.

- Zu den Tumorprozessen, die zur Entwicklung des Tolosa-Hunt-Syndroms führen können, zählen primäre Hirntumore, metastasierte Tumoren mit primären Herden in Lunge, Bronchien, Prostata oder Metastasen eines kutanen Melanoms.

- Eine lokalisierte kraniale Pachymeningitis führt zu einem akuten Ausbruch des Syndroms ohne allgemeine zerebrale und meningeale Symptome und ohne Exophthalmus. Die Diagnose wird morphologisch durch eine Biopsie bestätigt.

- Bei der orbitalen Myositis kommt es zu einem subakuten Beginn mit starken Schmerzen und Exophthalmus, ausgeprägter Chemosis und Doppeltsehen.

- Eine Thrombose des Sinus cavernosus führt zu einer totalen Ophthalmoplegie. Die Diagnose wird durch eine Magnetresonanztomographie bestätigt.

- Eine noduläre Periarteriitis kann mehrere Monate nach Ausbruch der Krankheit zur Entwicklung des Tolosa-Hunt-Syndroms führen.

Der Autoimmunmechanismus liegt in den meisten Fällen der Entstehung der Pathologie zugrunde, was von vielen Spezialisten nachgewiesen wurde. Die Autoimmunnatur wird insbesondere durch folgende Faktoren angezeigt:

- rezidivierender Verlauf;

- dysmunische Störungen;

- Protein-Zell-Dissoziation in der Zerebrospinalflüssigkeit und erhöhte Konzentrationen proinflammatorischer Zytokine in der Zerebrospinalflüssigkeit und im Blutserum. [ 3 ]

Risikofaktoren

Die genaue Ursache des Tolosa-Hunt-Syndroms ist noch nicht geklärt. Es ist jedoch gelungen, bestimmte Faktoren zu identifizieren, die die Entwicklung einer solchen Störung beeinflussen:

- Genetische Prädisposition für Autoimmunerkrankungen im Allgemeinen. Wenn ein Familienmitglied an einer Autoimmunerkrankung litt oder leidet, können auch andere Verwandte ähnliche oder andere Erkrankungen mit einem ähnlichen Entwicklungsmechanismus aufweisen. Dieser Faktor ist noch eine Annahme, die weitere Forschung und Beweise erfordert.

- Umweltfaktoren, einschließlich Ernährungsgewohnheiten, Umweltbedingungen, Wasserqualität, industrielle Gefahren usw.

- Schwere Stresssituationen, häufiger Stress und psycho-emotionale Schocks, starke hormonelle Veränderungen (einschließlich Schwangerschaft, Wechseljahre usw.).

- Langfristige chronische Infektionskrankheiten, einschließlich Hepatitis, Herpesvirusinfektion, Cytomegalovirus usw.

- Unterkühlung, Strahlung, andere starke Reiz- und Schädigungsfaktoren.

Pathogenese

Der ätiologische Mechanismus der Entwicklung des Tolosa-Hunt-Syndroms ist nicht vollständig geklärt. Die entscheidende Rolle kommt Autoimmunreaktionen zu. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass virale und mikrobielle Infektionen, Stresssituationen und Strahlung lediglich als provozierender Faktor wirken. Es gibt keine eindeutigen Beweise für den Zusammenhang zwischen dem Eindringen pathogener Mikroorganismen in den Körper und der Entwicklung des Tolosa-Hunt-Syndroms. Es besteht jedoch der Verdacht auf die Beteiligung des Cytomegalovirus am Autoimmunprozess, der zur Bildung von Granulomen beiträgt. [ 4 ]

Das pathogenetische Schema wird durch das Auftreten eines lokalen granulomatösen Entzündungsprozesses im Bereich der Außenwand des Sinus cavernosus, des infraklinoidalen oder supraklinoidalen Abschnitts der Arteria carotis interna verursacht, der zu seiner Verengung führt. Eine wichtige Rolle spielt auch die Störung des humoralen und zellulären Immunschutzes. Die humorale Seite des Syndroms ist mit einer erhöhten Bildung von antineutrophilen zytoplasmatischen Antikörpern verbunden, die gegen die Enzyme Proteinase-3, Myeloperoxidase und ein spezifisches Membranprotein wirken, das Endotoxine binden kann. Vermutlich stimulieren zytoplasmatische Antikörper vorhandene Neutrophile, wodurch diese die "Zielorgane" angreifen; insbesondere entwickelt sich der Entzündungsprozess in der Außenwand des Sinus cavernosus.

Auch zelluläre Veränderungen spielen bei der Entstehung des Tolosa-Hunt-Syndroms eine Rolle. Dies zeigt sich am Überwiegen von T-Lymphozyten, Makrophagen und Plasmazellen in Granulomen.

Es liegen Informationen über hochaktive Endothelstrukturen und entzündungshemmende Zytokine vor, die auf eine Tendenz des Krankheitsverlaufs zur Chronifizierung hinweisen.

In Einzelfällen wurden fokale nekrotische Veränderungen im Bereich der Außenwand des Sinus cavernosus festgestellt.

Symptome Tolosa-Hunt-Syndrom

Die für das Tolosa-Hunt-Syndrom charakteristischen Symptome treten plötzlich und unerwartet auf. Als Hauptsymptome gelten die folgenden:

- Starke Schmerzen im Bereich der Augenhöhle, äußerst unangenehm, bohrend, von der Stirnregion über die Brauenwülste bis zu den Augen und weiter in den ganzen Kopf ausstrahlend.

- Doppeltsehen, das nach dem Einsetzen der Schmerzen auftritt. Es wird für eine Person äußerst schwierig, sich visuell zu konzentrieren und ein Objekt zu untersuchen.

- Eine Störung der motorischen Funktion des Augapfels, die sogenannte Ophthalmoplegie, ist überwiegend einseitig. Sie kann sich je nach Schwere des pathologischen Prozesses und Ausmaß der Läsion in unterschiedlichem Ausmaß manifestieren.

- Bindehautödem.

- Vorverlagerung des Augapfels (Exophthalmus, hervortretende Augen).

- Seitliche Abweichung der Sehachse eines Augapfels, Strabismus, der typisch für einseitige Nervenschäden ist.

- Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustands, leichter Temperaturanstieg, Schwäche, Reizbarkeit.

Das Krankheitsbild schreitet allmählich fort, die Symptome verändern und verschlimmern sich, können aber genauso plötzlich verschwinden, wie sie aufgetreten sind. Ohne die notwendige Therapie kommt es jedoch erneut zu einem Rückfall des Tolosa-Hunt-Syndroms.

Neurologische Symptome werden durch die lokale Lokalisation des schmerzhaften Prozesses verursacht. Schmerzen entstehen durch eine Reizung des ersten Trigeminusastes, der in der Nähe des Stammes des Oculomotorius verläuft und im Bereich der Augenhöhle, der Stirn, der Schläfe und der Nasenwurzel auftritt. Die Schmerzintensität variiert: von mittelschwer bis stark.

Es sind atypische Symptome möglich, die durch das Fehlen von Schmerzen gekennzeichnet sind. Dies kann beobachtet werden, wenn die Läsion lokalisiert ist, bevor das fünfte Paar in den Sinus cavernosus eintritt.

Okulomotorische Störungen äußern sich meist durch Doppeltsehen beim direkten Blick.

Ist der schmerzhafte Prozess im Bereich der Orbitaspitze lokalisiert, treten neurologische Manifestationen häufig in Kombination mit visuellen Analysestörungen auf. Infolgedessen kommt es zu Ödemen oder Atrophien der Sehnervenpapille, und häufig wird ein zentrales Skotom beobachtet. Möglich sind Exophthalmus (hervortretende Augen) und Chemosis (Bindehautödem), deren Auftreten durch infiltrative Veränderungen im retrobulbären Gewebe und Schwierigkeiten beim venösen Abfluss aus der Orbita verursacht wird.

Erste Anzeichen

Da das Tolosa-Hunt-Syndrom bisher nicht ausreichend erforscht ist, arbeiten Wissenschaftler weiterhin an der Klärung der möglichen Entstehungsmechanismen dieser Erkrankung. Unter Berücksichtigung der Kriterien der International Neurological Society ist die Diagnose des Tolosa-Hunt-Syndroms gerechtfertigt, wenn ein Granulom der Außenwand des Sinus cavernosus vorliegt, das im Rahmen einer MRT des Gehirns oder einer Biopsie nachgewiesen wurde.

Die Liste der Anzeichen, die als Diagnosekriterien für das Syndrom akzeptiert werden, lautet wie folgt:

- „pickende“ oder „drehende“ Schmerzen in einer Augenhöhle mit nachfolgender Entwicklung einer Muskellähmung (Ophthalmoplegie);

- kombinierte Läsionen der Oculomotoriusnerven, des ersten Trigeminusastes und des periarteriellen Nervenplexus;

- eine Zunahme des Krankheitsbildes über mehrere Tage (oder innerhalb von 1-2 Wochen);

- die Möglichkeit einer spontanen Remission (in einigen Fällen – mit Resterhaltung der Defekte);

- die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls des Syndroms Monate oder Jahre später;

- unverändertes systemisches Bild, keine Läsionen außerhalb des Karotissinus;

- das Vorhandensein eines positiven Effekts einer Kortikosteroidtherapie.

Es gibt eine weitere ähnliche Liste diagnostischer Merkmale, die 2003 vorgeschlagen wurde. Dieser Liste zufolge wird das Tolosa-Hunt-Syndrom als Folge der Proliferation von granulomatösem Gewebe im Sinus cavernosus, der Fissura orbitalis superior und der Augenhöhle angesehen:

- eine oder mehrere Episoden einseitiger Schmerzen im Augenhöhlenbereich, die innerhalb weniger Wochen ohne Behandlung abklingen;

- Schädigung des Hirnnervs (III, IV oder VI) in Form einer Parese, Vorhandensein eines Granuloms, bestätigt durch Magnetresonanztomographie oder Biopsie;

- das Auftreten einer Parese gleichzeitig mit dem Schmerzsyndrom oder innerhalb von 14 Tagen danach;

- Verschwinden der Parese und des Schmerzsyndroms innerhalb von 3 Tagen nach Beginn der Kortikosteroidtherapie.

Formen

Beim Tolosa-Hunt-Syndrom sind die linke und die rechte Seite etwa gleich häufig betroffen, daher wird die Pathologie in linksseitig und rechtsseitig unterteilt.

Die Erkrankung tritt in der Regel einseitig auf. Bilaterale Läsionen wurden nur in äußerst seltenen Fällen beobachtet.

Das klinische Bild der Krankheit kann sich in folgenden Stadien entwickeln:

- akut oder subakut, was nach einer kürzlich aufgetretenen viralen Infektionskrankheit, Unterkühlung oder einem starken Blutdruckanstieg auftritt, manchmal ohne ersichtlichen Grund;

- chronisch rezidivierend, mit einer allmählichen Zunahme der Symptome und periodischen Exazerbationen.

Darüber hinaus kann das Tolosa-Hunt-Syndrom folgende Symptome aufweisen:

- total, mit Schädigung aller Nerven, die durch die obere Augenhöhlenfissur verlaufen;

- unvollständig, mit Beteiligung der Nervenpaare VI, IV und III sowie des I. Astes des V-Paares in verschiedenen Kombinationen am pathologischen Prozess.

Bezüglich der Nasennebenhöhlen kann zwischen einer vorderen, mittleren und hinteren Form des Tolosa-Hunt-Syndroms unterschieden werden.

Komplikationen und Konsequenzen

Das Tolosa-Hunt-Syndrom geht mit starken Schmerzen einher, die Schlafstörungen sowie emotionale und mentale Störungen mit sich bringen. Kranke Menschen werden reizbar und emotional instabil. Wird die notwendige Behandlung nicht durchgeführt, können vor diesem Hintergrund neurotische Störungen auftreten: Depressive Zustände, Neurasthenie und Hypochondrie entwickeln sich. Die Arbeitsfähigkeit ist deutlich eingeschränkt, der Patient zieht sich zurück.

Ein charakteristisches Merkmal des Tolosa-Hunt-Syndroms ist ein rezidivierender Verlauf, der häufig bei Autoimmunerkrankungen auftritt. Die Dauer der Remission kann sehr unterschiedlich sein: Der maximal aufgezeichnete Indikator für eine asymptomatische Dauer betrug 11 Jahre. Nach der Behandlung ist das Rückfallrisiko deutlich reduziert. Sollten Exazerbationen auftreten, sind diese weniger schwerwiegend.

Diagnose Tolosa-Hunt-Syndrom

Für Ärzte ist es oft schwierig, das Tolosa-Hunt-Syndrom sofort zu diagnostizieren, da die Symptome den Manifestationen anderer häufigerer Krankheiten sehr ähnlich sind. In den meisten Fällen ist eine zusätzliche Konsultation mit einer Reihe spezialisierter Spezialisten erforderlich: einem Neurologen, Augenarzt, Endokrinologen, Onkologen, Neurochirurgen usw.

Im ersten Stadium müssen bösartige Erkrankungen, Aneurysmen, Meningitis usw. ausgeschlossen werden.

In den meisten Fällen wird das Tolosa-Hunt-Syndrom durch Ausschluss diagnostiziert: Der Patient wird einer Reihe von Tests unterzogen, um andere wahrscheinliche Krankheiten auszuschließen. Folgende Tests sind erforderlich:

- detailliertes Blutbild;

- Untersuchung der hormonellen Funktion der Schilddrüse;

- Untersuchung des Gesamtproteinspiegels im Blut (zur Beurteilung der Qualität des Proteinstoffwechsels);

- Analyse der Zerebrospinalflüssigkeit.

- Die instrumentelle Diagnostik umfasst die Durchführung folgender diagnostischer Verfahren:

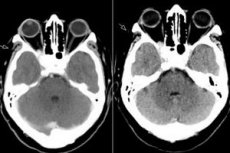

- Magnetresonanztomographie des Gehirns und der Augenhöhlenregion mit und ohne Kontrastmittel;

- Magnetresonanzangiographie;

- digitale Subtraktionsangiographie (intravenöse Subtraktionsangiographie);

- Computergestützte Gehirn- und Orbitaltomographie mit und ohne Kontrastmittel.

Die Gadolinium-verstärkte MRT ist das bevorzugte Verfahren zur Diagnostik des THS und kann eine abnorme Vergrößerung und Kontrastverstärkung des CS, der sich durch die Fissura orbitalis superior bis in die Orbitaspitze erstreckt, nachweisen. Die berichteten MRT-Befunde auf T1- und T2-gewichteten Bildern sind äußerst variabel und unspezifisch. Die MRT spielt eine Schlüsselrolle bei der Diagnose und hilft, andere häufige, mit CS assoziierte Läsionen auszuschließen. Dadurch werden invasive, risikoreiche Verfahren wie die SC-Biopsie, die einzige Möglichkeit zur histopathologischen Bestätigung dieser Erkrankung, vermieden.[ 5 ]

Diese Untersuchungen helfen, Spuren von Entzündungsprozessen im Sinus cavernosus, in der Fissura orbitalis superior oder an der Orbitaspitze zu identifizieren. Entzündungsspuren im Orbitabereich auf Querschnittsbildern ohne Hirnnervenlähmung gelten als prognostisch harmloser.

Einigen Patienten, bei denen der Verdacht auf das Tolosa-Hunt-Syndrom besteht, wird empfohlen, sich einer Biopsie zu unterziehen, um Krebs auszuschließen.

Differenzialdiagnose

Die klinische Praxis zeigt, dass bei vielen somatischen und neurologischen Erkrankungen ähnliche Symptome auftreten können:

- bei mikrobiellen, viralen und pilzbedingten Entzündungsprozessen der Hirnhäute oder der Außenwand des Sinus cavernosus;

- bei Tumorprozessen im Gehirn und in der Augenhöhle – beispielsweise bei Hypophysenadenom, Kraniopharyngeom, Neurinom, Meningeom des Keilbeinflügels, bei zerebralen oder orbitalen Metastasen;

- bei Gefäßmissbildungen – insbesondere bei venös-arteriellen Aneurysmen, Karotis-Kavernen-Fisteln etc. sowie bei Dissektionen von Ästen der Arteria carotis interna;

- bei Thrombosen, zystischen Bildungen des Sinus cavernosus, Lymphomen;

- bei Sarkoidose, orbitaler Myositis (Augenmuskulatur), Wegener-Granulomatose (Granulomatose mit Polyangiitis), Ophthalmomigräne und einigen Blutkrankheiten.

Bei der Differentialdiagnostik geht es darum, anhand der Ergebnisse einer Untersuchung, Untersuchung, Labor- und Instrumentenforschung die Möglichkeit der Entwicklung aller oben genannten Krankheiten zu ermitteln.

Am häufigsten muss das Tolosa-Hunt-Syndrom von den folgenden Pathologien unterschieden werden:

- Verstopfung des Sinus cavernosus durch einen Thrombus;

- Rochon-Duvignod-Syndrom;

- Retrosphenoidalraum-Syndrom (Jacot-Syndrom);

- paratrigeminales Raeder-Syndrom;

- kraniale Polyneuropathie.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Tolosa-Hunt-Syndrom

Das Tolosa-Hunt-Syndrom spricht gut auf eine immunsuppressive Behandlung mit Kortikosteroiden an. Solche Medikamente können die aggressive Reaktion des Immunsystems und deren schädigende Wirkung auf das Körpergewebe unterdrücken.

Die am häufigsten verschriebenen Medikamente sind Prednisolon, Methylprednisolon, Kortison oder alternative Medikamente, die positive Effekte bei der Behandlung bekannter Autoimmunerkrankungen gezeigt haben. Der Nutzen von Steroiden beruht wahrscheinlich auf dem antioxidativen Mechanismus und/oder der Fähigkeit solch hoher Dosen, Ödeme und nachfolgende Ischämien in den betroffenen Bereichen zu reduzieren. [ 6 ]

Zusätzlich zu Kortikosteroiden ist der Einsatz von Schmerzmitteln und Antikonvulsiva sinnvoll. Komplexe Multivitaminpräparate sind obligatorisch.

Wenn Sie alle Anweisungen und Empfehlungen Ihres Arztes strikt befolgen, werden die schmerzhaften Symptome des Tolosa-Hunt-Syndroms schnell gelindert: Die Patienten bemerken etwa am zweiten oder dritten Tag eine deutliche Verbesserung ihres Wohlbefindens. In den allermeisten Fällen bleibt die Arbeitsfähigkeit erhalten. [ 7 ]

Die optimale Dosierung und Häufigkeit der Einnahme von Hormonpräparaten wird individuell festgelegt. Es gibt kein allgemein anerkanntes Behandlungsschema, da es aufgrund der geringen Prävalenz des Syndroms sehr schwierig ist, placebokontrollierte Studien zu organisieren. Am häufigsten werden hohe Dosen von Kortikosteroiden empfohlen, obwohl es Fälle von Wirksamkeit und relativ geringen Dosen von Medikamenten gibt (z. B. die Verwendung von Prednisolon in einer Menge von weniger als 0,5 mg / kg pro Tag). Heute beträgt die durchschnittliche Menge an Prednisolon, die beim Tolosa-Hunt-Syndrom verwendet wird, 1-2 mg / kg pro Tag.

Ungefährer Behandlungsplan:

- Methylprednisolon (Solu-Medron 1000) als intravenöse Tropfinfusion mit 250 ml isotonischer Natriumchloridlösung und Panangin (10,0) täglich über fünf Tage;

- Mildronat zur Normalisierung des Zellstoffwechsels, 500 mg täglich durch intravenöse Jet-Injektion über 10 Tage;

- Neuromidin zur Verbesserung der Impulsübertragung entlang der neuromuskulären Fasern, 20 mg oral dreimal täglich;

- Clonazepam zur Verstärkung der hemmenden Wirkung auf die Übertragung von Nervenimpulsen und die Stimulation der Benzodiazepinrezeptoren, 2 mg oral, und/oder Trileptal 150 mg oral vor dem Schlafengehen.

Es ist möglich, eine längere Glukokortikosteroidtherapie mit hohen Dosen von Prednisolon zu verschreiben. [ 8 ]

Verhütung

Es ist nicht möglich, das Auftreten des Tolosa-Hunt-Syndroms im Voraus zu verhindern. Dies liegt zumindest daran, dass die Ursachen der Erkrankung noch nicht eindeutig geklärt sind. Sollten schmerzhafte Symptome festgestellt werden – insbesondere häufige Schmerzen im Stirnbereich und in den Augenhöhlen, Doppeltsehen und eine Schwächung der Augenmuskulatur –, sollten Sie sich schnellstmöglich an einen Spezialisten wenden und eine umfassende Diagnose durchführen lassen.

Die Sekundärprävention zielt darauf ab, Rückfälle bei Patienten mit bereits diagnostiziertem Tolosa-Hunt-Syndrom zu verhindern. Wichtige Punkte präventiver Maßnahmen sind:

- regelmäßige ärztliche Konsultationen, Diagnoseverfahren und ambulante fachärztliche Überwachung;

- regelmäßige Kortikosteroidtherapien;

- Stärkung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Zustands des Immunsystems.

Alle Erkrankten sollten versuchen, Stresssituationen zu vermeiden und entzündliche Prozesse im Körper umgehend zu behandeln.

Prognose

Die Prognose des Tolosa-Hunt-Syndroms gilt als günstig. Die Kortikosteroidtherapie spricht gut an, Fälle von Spontanremission sind häufig, obwohl bei einigen Patienten Resteffekte in Form einer Funktionsbeeinträchtigung der geschädigten Augenmuskulatur auftreten. Unbehandelt kommt es zu einem Rückfall. Bei behandelten Patienten kommt es in etwa 35 % der Fälle zu Rückfällen. [ 9 ]

Nach Abschluss des Therapieverlaufs ist die Arbeitsfähigkeit in der Regel wiederhergestellt. Dies gilt jedoch nur für eine korrekt diagnostizierte Erkrankung und nicht für andere Pathologien, die sich unter der „Maske“ des Syndroms entwickeln. [ 10 ]

Behinderungen treten nur in seltenen Fällen auf. Nur bei dokumentierten häufigen Exazerbationen ist die Zuordnung zur dritten Behinderungsgruppe möglich. In schwierigen Fällen wird der Patient auf leichte Arbeit umgestellt, die nicht mit Sehbelastungen einhergeht. Bei einem anhaltend wiederkehrenden Tolosa-Hunt-Syndrom wird vom Führen von Fahrzeugen abgeraten, da dies auf eine beeinträchtigte Motorik der Augäpfel und Diplopie zurückzuführen ist.