Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Mycoplasma hominis: Struktur, Symptome, Behandlung

Zuletzt überprüft: 03.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Urogenitale Mykoplasmose ist eine sehr häufige Erkrankung, die mit sexuell übertragbaren Krankheiten zusammenhängt und durch verschiedene Arten von Mykoplasmen verursacht werden kann. Als harmloseste Art gilt Mycoplasma hominis – ein bedingt pathogenes Bakterium, das selbst im Körper absolut gesunder Menschen lebt. In den letzten Jahrzehnten haben Wissenschaftler viel über diesen Erreger gelernt – insbesondere gelang es ihnen, die Epidemiologie, das klinische Bild und die Labordiagnostik von Schäden des Urogenitalsystems gründlicher zu untersuchen.

Struktur Mykoplasma hominis

Mykoplasmen sind eine Bakteriengruppe, deren Vertreter klein sind (von 125 bis 250 Mikrometer). Solche Bakterien zeichnen sich durch einen ausgeprägten Polymorphismus und die Fähigkeit zur Vermehrung in der extrazellulären Umgebung aus. Diese Mikroorganismen nutzen Sterole (Cholesterin) für ihr eigenes Wachstum, sind resistent gegen Sulfonamide und Benzylpenicillin, reagieren jedoch empfindlich auf Erythromycin und Tetracyclin.

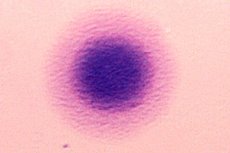

Bei Aussaat auf einem speziellen Nährmedium bilden Mykoplasmen Kolonien mit dunklem Zentrum und hellem Rand (das sogenannte „Spiegelei-Aussehen“). Die Bakterien kehren nicht in ihre ursprüngliche mikrobielle Form zurück, was sie von L-förmigen Mikroorganismen unterscheidet.

Mykoplasmen stellen ein Zwischenstadium zwischen Viren, Mikroben und Protozoen dar. Sie sind in der Lage, in lipophilem, trockenem Zustand bei bestimmten Temperaturen über Jahre hinweg zu überleben und gelagert zu werden.

Im Urogenitalsystem kommt Mycoplasma hominis am häufigsten vor. Das Bakterium keimt auf einem Medium wie tryptischem Verdau von Rinderherz, dem 20 % Pferdeserum und 10 % Hefeextrakt (pH 7,4) zugesetzt werden. Auf einem dichten Nährmedium bildet sich die übliche papilläre Form des Bakteriums.

Lebenszyklus Mykoplasma hominis

Eine Infektion mit Mycoplasma hominis erfolgt häufig während der Geburt: Das Kind erkrankt bei der Trägerin der Krankheit. Im Erwachsenenalter erfolgt die Infektion nach sexuellem Kontakt mit einem Träger.

Generell lassen sich mehrere Hauptursachen für Infektionen identifizieren:

- Jede Art von ungeschütztem Sexualkontakt, einschließlich Oral-, Anal- und Vaginalverkehr. Aus diesem Grund sollten beide Partner behandelt werden, um eine erneute Infektion zu vermeiden.

- Schwäche des Immunsystems aufgrund einer ungesunden Lebensführung, schlechter Ernährung, dem Vorhandensein anderer Infektionen im Körper oder Unterkühlung.

- Ansteckung des Kindes durch eine kranke Mutter während der Geburt.

Der natürliche Lebensraum von Mycoplasma hominis ist die Epithelschicht, die die inneren Organe des menschlichen Körpers auskleidet. Diese Mikroorganismen kommen fast nie in Erde, Wasser oder anderen natürlichen Umgebungen vor. Da die Bakterien nur über ein geringes Nahrungsangebot verfügen, beschaffen sie sich die notwendigen Substanzen durch Parasitenbildung auf Epithelzellen, die daraufhin absterben oder sich verändern. Die Behandlung von Mykoplasmose ist nicht immer erfolgreich, aber auch nicht immer ratsam: Es kann zu Rückfällen kommen, da der Körper die Anwesenheit opportunistischer Mikroben nicht als fremde Mikroorganismen erkennt – schließlich können sie normalerweise auf den Schleimhäuten vorhanden sein, ohne die Entwicklung der Krankheit zu verursachen. Unter günstigen Bedingungen breiten sich infektiöse Kolonien aufgrund der guten reaktiven Eigenschaften der Krankheitserreger relativ schnell aus.

Pathogenese

Folgende Faktoren tragen zur vermehrten Vermehrung von Mycoplasma hominis bei:

- häufiges Duschen;

- Spülungen mit chlorhaltigen Antiseptika (z. B. Gibitan, Miramistin);

- Einnahme von Verhütungsmitteln, die 9-Nonoxynol enthalten (zu diesen Arzneimitteln gehören die Vaginalzäpfchen Patentex Oval und Nonoxynol);

- Anwendung eines Barriereschutzes mit spermizider Behandlung (9-Nonoxynol);

- promiskuitives Sexualleben, häufiger Partnerwechsel;

- Behandlung mit Breitbandantibiotika;

- Behandlung mit Vaginaltabletten und Zäpfchen mit breitem antibakteriellem Wirkungsspektrum (Terzhinan, Betadine, Polygynax);

- eine starke Schwächung des Immunsystems, Unterkühlung.

Wie wird Mycoplasma hominis übertragen?

Bisher ging man davon aus, dass Mycoplasma hominis indirekt übertragen werden könnte, beispielsweise über verschiedene Haushaltsgegenstände (Bett, Handtücher, Kindertöpfchen) sowie über unzureichend desinfizierte medizinische Instrumente (Vaginalspitzen, Gummihandschuhe, gynäkologische Spekula).

Heute wird die Wahrscheinlichkeit einer Infektion im Haushalt jedoch als „extrem unwahrscheinlich“ (fast unmöglich) definiert. Man geht davon aus, dass Mycoplasma hominis nur auf zwei Wegen in den Körper gelangen kann: während der Geburt von der Mutter und sexuell.

Wenn sich die Krankheit spontan manifestierte, kann dies darauf hinweisen, dass das Bakterium Mycoplasma hominis bereits im Körper vorhanden war und unter günstigen Umständen aktiv wurde. Das heißt, die Person war bereits seit einiger Zeit Träger.

Epidemiologie

Mykoplasmen sind winzige Mikroorganismen, die auf der Oberfläche von Pflanzen und in Säugetieren leben. Der menschliche Körper kann für 16 Mykoplasmenarten ein Zufluchtsort sein. Sechs davon befinden sich auf der Schleimhaut des Urogenitalsystems, die anderen zehn in der Mundhöhle und im Oropharynx.

Zu den ersten sechs Sorten gehören:

- Ureaplasma urealiticum;

- Mycoplasma primatum, Spermatophyllum, Penetrans;

- Mycoplasma hominis und genitalium.

Die aufgeführten Bakterien gehören zu den opportunistischen Mikroorganismen. Dies bedeutet, dass ihre Anwesenheit die Entstehung einer Krankheit verursachen kann, sie aber auch „friedlich“ in einem absolut gesunden Menschen leben können.

Die Ansteckung erfolgt häufig während der Geburt – von der Mutter auf das Kind (bei Mädchen häufiger als bei Jungen).

Bei Erwachsenen erfolgt die Infektion beim Geschlechtsverkehr; eine Übertragung der Infektion im Haushalt ist unwahrscheinlich.

Mycoplasma hominis findet sich auf der Oberfläche der Genitalien von 25 % aller weiblichen Neugeborenen. Der Anteil der betroffenen Jungen ist deutlich geringer. Zudem ist vor allem bei Jungen eine anschließende Selbstheilung zu beobachten: Die Bakterien sterben von selbst ab. Dies ist auch bei Mädchen der Fall, allerdings deutlich seltener.

Laut Statistik kommt Mycoplasma hominis nur in 10–17 % der Fälle bei Mädchen im Highschool-Alter (also nur bei Jungfrauen) vor. Mit Beginn der sexuellen Aktivität nimmt die Verbreitung der Bakterien zu, was auf die sexuelle Übertragung der Infektion zurückzuführen ist.

Im Allgemeinen ist Mycoplasma hominis im Körper von 20-50 % der Frauen vorhanden. Männer werden viel seltener zu Trägern, und bei ihnen wird häufig eine Selbstheilung beobachtet.

Mycoplasma genitalium ist deutlich weniger verbreitet als Mycoplasma hominis.

Die häufigsten durch dieses Bakterium verursachten Krankheiten sind:

- männliche Urethritis;

- bakterielle Vaginose bei Frauen (Gardnerellose);

- Entzündung der inneren Geschlechtsorgane bei Frauen;

- Pyelonephritis.

Bislang gibt es keine eindeutigen Beweise dafür, dass Mycoplasma hominis bei Männern eine Prostatitis verursachen kann.

[ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ]

[ 26 ], [ 27 ], [ 28 ], [ 29 ], [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ]

Symptome

In den meisten Fällen verläuft die Infektion mit Mycoplasma hominis symptomlos. Bei den meisten Menschen bleibt die Anwesenheit der Bakterien unbemerkt. Daher ist eine Diagnose der Krankheit erst möglich, wenn die Mikroorganismenkolonien zu zahlreich werden.

Unter bestimmten Bedingungen – beispielsweise bei einer starken Schwächung der Immunabwehr, nach starkem Stress oder Unterkühlung – wird Mycoplasma hominis aktiviert und es treten die ersten charakteristischen Krankheitssymptome auf.

Bei Frauen manifestiert sich die Pathologie durch Schäden an der Harnröhre, den Gleichgewichtsdrüsen, den Eierstöcken, der Gebärmutter, den Eileitern und der Vagina. Mögliche Symptome sind:

- das Auftreten von Ausfluss unterschiedlicher Menge, ein Gefühl von Juckreiz und Brennen;

- Beschwerden beim Wasserlassen und Geschlechtsverkehr.

Männer klagen meist über geringen Harnröhrenausfluss (meist morgens nach dem Aufwachen), bohrende Schmerzen in der Leistengegend und Unbehagen beim Wasserlassen. Befällt der Mikroorganismus die Nebenhoden, kommt es zu einer Vergrößerung der Nebenhoden und zu trägen Schmerzen im Hodensack.

Im fortgeschrittenen Stadium fällt eine Trübung des Urins auf, es kommt zu Eiterbeimengungen im Urin und es besteht häufiger Harndrang (vor allem nachts).

Inkubationszeitraum

Eine Infektion mit Mycoplasma hominis hat wie jede Infektionskrankheit eine eigene Inkubationszeit, deren Dauer noch nicht klar definiert ist. Laut verschiedenen Quellen kann dieser Zeitraum zwischen drei Tagen und fünf Wochen dauern. Die durchschnittliche Inkubationszeit beträgt 15-19 Tage.

Eine Infektion mit Mycoplasma hominis führt nicht immer zur Entwicklung der Krankheit. Dies wird durch den häufigen Nachweis von Mikroorganismen bei gesunden Patienten sowie den Nachweis von Antikörpern bei Menschen, die nicht an Mykoplasmose erkrankt sind, angezeigt.

Eine latente, asymptomatische Mykoplasmen-Infektionspathologie wird häufig mit Beginn der Schwangerschaft oder Wehen, nach Unterkühlung oder starkem Stress aktiv.

Erste Anzeichen

Experten weisen auf die folgenden Hauptsymptome einer Mycoplasma hominis-Infektion hin, die für Frauen und Männer typisch sind:

- ein Gefühl der Reizung an der Außenseite der Genitalien;

- das Auftreten von klarem oder eitrigem Ausfluss aus der Vagina oder Harnröhre;

- Beschwerden während und nach dem Wasserlassen;

- Beschwerden während und nach dem Geschlechtsverkehr;

- Schmerzen im Unterbauch (die Schmerzen können in die Lendengegend ausstrahlen);

- bei Männern Schmerzen im Hodensack;

- entzündliche Prozesse in den Urogenitalorganen;

- häufiger Harndrang, Harnwegserkrankungen;

- Anzeichen einer allgemeinen Vergiftung (Schwächegefühl, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, Durst).

Mycoplasma hominis kann auch andere Symptome hervorrufen: Dies hängt vom Stadium der Krankheit, dem Entwicklungsstadium der Bakterien, der Gesamtdauer der Krankheit und dem allgemeinen Zustand des Körpers ab.

Mycoplasma hominis bei Frauen

Wenn eine Frau Trägerin von Mycoplasma hominis wird, weiß sie oft nichts davon. In etwa 10–20 % der Fälle verläuft die Infektion latent, ohne Symptome – bis ein Umstand zur Aktivierung der Infektion führt. Manchmal kann eine Frau das Bakterium ihr ganzes Leben lang in sich tragen, ohne Symptome zu zeigen.

- Befällt Mycoplasma hominis die äußeren Geschlechtsorgane, reichert sich die Infektion in den Schleimhäuten der Vagina und der Harnröhre an. In den meisten Fällen treten keine Beschwerden auf; selten treten fast durchsichtiger Ausfluss und leichter Juckreiz auf.

- Wenn die Infektion die inneren Geschlechtsorgane betrifft, kann die Frau über Schmerzen im Unterleib, Beschwerden beim Wasserlassen und mehrfachen eitrigen Ausfluss aus der Scheide klagen.

Eine Mycoplasma-hominis-Infektion bei Frauen kann mit der Entwicklung von bakterieller Vaginose, Urethritis, Endometritis, Salpingoophoritis und Pyelonephritis einhergehen. Mykoplasmose bei Frauen wird häufig gleichzeitig mit Ureaplasma und Chlamydien nachgewiesen. In etwa 10–50 % der Fälle führt das Vorhandensein des Mikroorganismus nicht zur Entwicklung der Krankheit.

[ 38 ], [ 39 ], [ 40 ], [ 41 ]

[ 38 ], [ 39 ], [ 40 ], [ 41 ]

Mycoplasma hominis bei schwangeren Frauen

Bislang gibt es keine eindeutige Antwort auf die Frage nach dem Einfluss von Mycoplasma hominis auf den Schwangerschaftsverlauf. Einige Experten neigen dazu, diesen Mikroorganismus als ausschließlich pathogenes Bakterium zu betrachten, das die Geburt eines Kindes erheblich erschweren kann: Zu den Komplikationen zählen spontane Fehlgeburten, Frühgeburten, niedriges Geburtsgewicht, fetales Verblassen, postpartale Probleme usw.

Die meisten Wissenschaftler gehen jedoch davon aus, dass Mykoplasmen nur unter bestimmten Bedingungen infektiöse Komplikationen hervorrufen können und daher für Frauen keine Gefahr darstellen.

Eine Infektion eines Kindes mit Bakterien tritt am häufigsten während der Geburt auf. In einer solchen Situation werden die Sehorgane, die oberen Atemwege und die Genitalien zu Eintrittspforten für Infektionen. Es gibt Fälle, in denen das Vorhandensein einer Mikrobe bei einem Kind zur Entwicklung von Bindehautentzündung, angeborener Lungenentzündung, Atemnotsyndrom, chronischen Lungenerkrankungen, Enzephalitis und Sepsis führte – dies gilt jedoch in der Regel auch für andere Arten von Mykoplasmeninfektionen.

Frühgeborene sind einem höheren Risiko ausgesetzt. Bei einer Infektion eines reifen Babys werden die Bakterien allmählich eliminiert, sodass keine Symptome auftreten. Es ist zu beachten, dass bei der Diagnose einer infektiösen Besiedlung bei Neugeborenen in den allermeisten Fällen die opportunistische Mikrobe vor dem Hintergrund anderer Infektionserreger nachgewiesen wird. Monopathologie kommt, wie Monokarenz, fast nie vor.

Mycoplasma hominis bei Männern

Bei der männlichen Bevölkerung ist Mycoplasma hominis häufiger ein Überträger, die Krankheit kann jedoch jederzeit ausbrechen.

Die Symptome der Infektion – Mykoplasmose – können nicht als spezifisch bezeichnet werden. Männer können folgende Beschwerden haben:

- Brennen am Ausgang der Harnröhre;

- fast durchsichtiger Ausfluss aus der Harnröhrenöffnung (hauptsächlich nach einer Nachtruhe);

- stechender Schmerz beim Wasserlassen;

- leichte Schwellung und Rötung des Harnröhrenausgangs, dessen Verklebung;

- dumpfer Schmerz in der Leistengegend, im Hodenbereich.

Die aufgeführten Symptome können je nach Vorhandensein einer Immunreaktion verschwinden und wieder auftreten. Darüber hinaus kann die Mikrobe einzelne Organe befallen, wobei sich folgende entzündliche Prozesse entwickeln:

- Urethritis;

- Vesikulitis;

- Orchyoepididymitis;

- Kollikulitis;

- Balanoposthitis.

Abhängig von der durch Mycoplasma hominis verursachten Erkrankung treten bestimmte Symptome auf. Bei Männern kommt es jedoch häufig zu Selbstheilungsstörungen.

Mycoplasma hominis bei Kindern

Unter den Infektionskrankheiten im Kindesalter werden Chlamydien und Mykoplasmen am häufigsten diagnostiziert. In vielen Fällen liegt eine latente Übertragung vor.

Bei einer intrauterinen Infektion des Säuglings werden schwerere Läsionen beobachtet. Allerdings werden solche Erkrankungen hauptsächlich durch eine Mycoplasma-Pneumonie verursacht.

Mycoplasma hominis, das bei Kindern im Normbereich vorkommt, verursacht in der Regel keine Schmerzen und erfordert keine Behandlung. Bei Jungen ist häufig eine Selbstheilung zu beobachten: Die Anzahl der Mikroorganismen nimmt allmählich ab, bis sie vollständig verschwinden.

Mädchen können ihr Leben lang Trägerinnen von Mycoplasma hominis bleiben.

Komplikationen und Konsequenzen

Eine Infektion mit Mycoplasma hominis ist ein eher umstrittener Prozess, der im Laufe der Zeit zu unangenehmen Folgen führen kann. Dies ist jedoch nicht immer und nicht bei jedem der Fall. Wissenschaftler können noch nicht sagen, warum manche Patienten die Krankheit ohne Symptome und Komplikationen erleben, während sie bei anderen schnell auftritt und aufgrund der fehlenden Behandlung weitere Probleme auftreten.

Hier sind einige der potenziellen Probleme, die durch dieses Bakterium verursacht werden:

- Schwierigkeiten bei der Empfängnis eines Kindes bei Frauen (aufgrund ständiger Entzündungsprozesse, Verengung des Eileiterlumens, Verwachsungen);

- Schwierigkeiten bei der Empfängnis eines Kindes bei Männern (aufgrund einer Verlangsamung der Spermienfunktion, einer Störung der qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Samenflüssigkeit);

- Verschlechterung der Erektionsfähigkeit, Impotenz (aufgrund des Entzündungsprozesses ständige träge Schmerzen im Bereich der äußeren Geschlechtsorgane);

- spontane Fehlgeburt bei schwangeren Frauen, eingefrorene Schwangerschaft;

- chronische fetale Hypoxie, Enzephalitis, Funktionsstörung lebenswichtiger Organe bei einem Neugeborenen.

Allerdings muss berücksichtigt werden, dass Mycoplasma hominis bei vielen Menschen als Teil der normalen Flora im Körper vorhanden ist und nicht zu Komplikationen führt.

[ 42 ], [ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ], [ 48 ], [ 49 ], [ 50 ]

[ 42 ], [ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ], [ 47 ], [ 48 ], [ 49 ], [ 50 ]

Diagnose

Die Diagnose von Mycoplasma hominis erfolgt schrittweise. Zunächst ist ein Facharzt, beispielsweise ein Gynäkologe oder Urologe, aufzusuchen. Ein Arzt, der einen entzündlichen Prozess im Gebärmutterhals, der Vagina und im Gebärmutterhalskanal feststellt und dabei stechend riechenden Ausfluss bemerkt, kann einen Infektionserreger im Körper vermuten. Zur Abklärung der Diagnose kann er der Patientin eine Ultraschalluntersuchung der Beckenorgane sowie weitere Untersuchungen empfehlen. Beispielsweise ist es notwendig, eine Bakterienkultur von Material aus der Gebärmutterhalsschleimhaut anzulegen. Dies hilft, den Erreger zu identifizieren und sein Ansprechen auf eine antibakterielle Behandlung zu bestimmen.

Zu den aussagekräftigen Methoden zählen neben der Bakterienkultur auch die PCR-Diagnostik und der Enzymimmunoassay (ELISA).

Die Durchführung einer herkömmlichen Ausstrichmikroskopie ist in diesem Fall nicht möglich, da Mycoplasma hominis schwer anzufärben und extrem klein ist.

Schauen wir uns die wichtigsten Tests zur Identifizierung von Bakterien genauer an.

Die mikrobiologische Analyse auf Mycoplasma hominis erfolgt durch Aussäen von biologischem Material auf einem flüssigen und festen Nährmedium. In diesem Fall wird das Material aus der Vagina, der Harnröhre und dem Gebärmutterhals entnommen. Nach der Entnahme wird es auf ein flüssiges Transportmedium gegeben und an das Labor geliefert.

Das Forschungsmaterial wird während der Menstruationsblutung niemals entnommen, da die Wahrscheinlichkeit eines verfälschten Ergebnisses hoch ist. Der Hauptvorteil der Bakterienkultur besteht darin, dass diese Analyse es ermöglicht, sowohl die Quantität als auch die Qualität der Mykoplasmen zu bestimmen. Die Norm für Mycoplasma hominis liegt daher bei bis zu 10 4 - 10 6 KBE/ml (üblicherweise spricht man von einer Mykoplasmenbesiedlung ohne klinische Anzeichen der Krankheit). Wenn die Tests einen solchen Wert anzeigen, ist keine antibakterielle Behandlung erforderlich. Überschreitet die Anzahl der Mikroorganismen die zulässigen Grenzwerte, kann der Arzt davon ausgehen, dass das Bakterium die Entwicklung der Infektion tatsächlich beeinflusst, und eine Antibiotikatherapie verschreiben.

Die Bakterienkultur bestimmt auch die Empfindlichkeit von Mycoplasma hominis gegenüber Antibiotika. Dies ermöglicht die Wahl der optimalen Behandlung. Beachten Sie jedoch Folgendes: Wenn der Patient vor dem Test Antibiotika eingenommen hat, kann das Bakterienwachstum auf dem Nährmedium eingeschränkt und das Ergebnis unzuverlässig sein.

Die PCR-Diagnostik gilt als zuverlässiger als die Bakterienkultur. Sie ermöglicht den Nachweis nicht nur von Mycoplasma hominis, sondern auch einer gefährlicheren Variante ähnlicher Bakterien – Mycoplasma genitalium. Für die Diagnostik eignet sich jedes der folgenden biologischen Materialien:

- Abstrich, Abkratzen der Schleimhäute des Urogenitalsystems;

- Samenflüssigkeit;

- Urinflüssigkeit;

- Ausfluss aus der Prostata.

Dieses PCR-Verfahren gilt als das qualitativ hochwertigste, da es die Isolierung von Mycoplasma hominis-DNA beinhaltet. Ein negatives PCR-Ergebnis bedeutet daher, dass Mycoplasma hominis nicht im Körper vorhanden ist und der Faktor für die Entstehung des Entzündungsprozesses höchstwahrscheinlich andere Krankheitserreger waren.

Doch auch diese Methode hat ihre Nachteile: So ist beispielsweise keine quantitative Analyse von Mycoplasma hominis möglich, sondern es kann lediglich das Vorhandensein von genetischem Material bestimmt werden.

Ein Enzymimmunoassay kann die Titer von Antikörpern gegen Mycoplasma hominis bestimmen, d. h. die Arten von Immunglobulinen (z. B. IgG, IgA, IgM, IgE, IgD) spezifizieren. Die serologische Bestimmung dieser Pathologie ist nicht genau genug, da Mykoplasmen keine starke Immunantwort des Körpers hervorrufen. Beispielsweise ist es allgemein anerkannt, dass die Antikörpertiter in verschiedenen Stadien der Krankheit ansteigen:

- Die Produktion von Mycoplasma hominis-IgG-Antikörpern beginnt etwa 15–20 Tage nach der Infektion und ist während der gesamten Krankheitsdauer vorhanden.

- Mycoplasma hominis IgA-Antikörper nehmen vor allem bei älteren Patienten zu;

- Mycoplasma hominis IgM-Antikörper werden während des latenten Krankheitsverlaufs nachgewiesen.

Für eine genauere Diagnostik empfehlen Experten, parallel zur PCR-Methode eine bakteriologische Kultur auf Mycoplasma hominis durchzuführen. Blutserum wird für die Durchführung eines Enzymimmunoassays verwendet.

Mycoplasma hominis im Abstrich wird anhand folgender Kriterien bestimmt:

- Positives Ergebnis:

- Die DNA von Mycoplasma hominis wird vor dem Hintergrund vorhandener Entzündungssymptome und in Abwesenheit anderer pathogener Mikroorganismen (z. B. Gonokokken, Mycoplasma genitalium, Trichomonas) bestimmt – eine Mykoplasmeninfektion wird bestätigt;

- DNA von Mycoplasma hominis wird in geringen Mengen nachgewiesen, vor dem Hintergrund des Fehlens pathologischer Symptome des Urogenitalsystems – die Übertragung der Bakterien ist bestätigt.

- Negatives Ergebnis:

- Das Vorhandensein von Mycoplasma hominis im Körper wurde nicht bestätigt.

Die Qualität des Ergebnisses kann durch die Verwendung antibakterieller Mittel sowie durch die Kontamination der Proben mit Fremd-DNA und die Hemmung der PCR durch Bestandteile biologischer Proben (solche Bestandteile können Hämoglobin, Heparin usw. sein) negativ beeinflusst werden.

Zusätzliche instrumentelle Diagnostik wird durchgeführt, um Erkrankungen abzuklären, die sich im Körper unter dem Einfluss einer Infektion entwickelt haben. Normalerweise werden folgende Verfahren verschrieben:

- Ultraschall der Bauchorgane, des Beckens, der Nieren;

- selten – Zystoskopie.

Differenzialdiagnose

Bei der Differentialdiagnose geht es darum, andere sexuell übertragbare Infektionen auszuschließen. Dabei kommen Infektionsmöglichkeiten wie Chlamydien, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Gardnerella, Genitalherpesvirus, HPV, Candida usw. in Betracht.

Mycoplasma hominis und genitalium: Was ist der Unterschied?

Sowohl Mycoplasma hominis als auch Mycoplasma genitalium sind opportunistische Mikroorganismen, die eine urogenitale Mykoplasmose verursachen können. Mycoplasma genitalium gilt jedoch als pathogener, da sein Vorkommen im menschlichen Körper deutlich häufiger zur Entstehung der Krankheit führt. Im Gegensatz zu Mycoplasma hominis kommt dieses spezielle Bakterium übrigens deutlich seltener vor.

Viele Experten sind der Meinung, dass die Besiedelung mit M. hominis überhaupt nicht behandelt werden muss. Das Vorhandensein von M. genitalium im Körper sollte jedoch bekämpft werden, um die Entwicklung einer Pathologie in der Zukunft zu vermeiden.

[ 57 ], [ 58 ], [ 59 ], [ 60 ], [ 61 ], [ 62 ], [ 63 ], [ 64 ], [ 65 ], [ 66 ], [ 67 ], [ 68 ]

[ 57 ], [ 58 ], [ 59 ], [ 60 ], [ 61 ], [ 62 ], [ 63 ], [ 64 ], [ 65 ], [ 66 ], [ 67 ], [ 68 ]

Behandlung

Die allgemeinen Behandlungsprinzipien für Mycoplasma hominis werden in systemische und externe Behandlungen unterteilt. Die folgenden Medikamente werden häufig verwendet:

- Antibiotika gegen Mycoplasma hominis:

- Doxycyclin (Analoga können Monocyclin, Vibramycin usw. umfassen);

- Makrolid-Antibiotika (Azithromycin, Josamycin, Rulid, Clarithromycin);

- Fluorchinolon-Medikamente (Norfloxacin, Ciprofloxacin, Ofloxacin).

- Arzneimittel zur Vorbeugung der Entstehung von Pilzinfektionen:

- Fluconazol;

- Diflucan;

- Flucostat.

- Immunmodulatorische Mittel zur Aktivierung der Immunantwort und Beschleunigung der Genesung:

- Cycloferon;

- Genferon;

- Viferon;

- Kipperon.

- Präparate zur Vorbeugung der Entwicklung einer Dysbiose (Probiotika):

- Lactofiltrum.

Vor dem Hintergrund der systemischen Therapie kommt auch ein externes Behandlungsschema zum Einsatz: Mycoplasma hominis wird lokal zerstört, bei Männern – in der Harnröhre und bei Frauen – direkt in der Vagina.

Die äußerliche Behandlung besteht in der intraurethralen oder intravaginalen Verabreichung von Antiseptika (manchmal wird nur eine oberflächliche Spülung verwendet). Am häufigsten werden Chlorhexidin, Dioxidin und Miramistin verwendet. Frauen können antiseptische Medikamente in Form von Vaginalzäpfchen verwenden.

Art der Anwendung und Dosierung |

Nebenwirkungen |

Die besonderen Hinweise |

|

Sumamed (Azithromycin) |

Einmal täglich eine bis zwei Stunden nach den Mahlzeiten einnehmen. Die durchschnittliche Dosierung beträgt 4 Kapseln pro Dosis. Die Behandlungsdauer wird vom Arzt festgelegt. |

Kopfschmerzen, Sehstörungen, Durchfall, Übelkeit, Bauchschmerzen, verringerte Anzahl weißer Blutkörperchen. |

In der Pädiatrie wird das Medikament zur Behandlung von Kindern mit einem Gewicht von mindestens 45 kg eingesetzt. |

Doxycyclin |

Orale Einnahme mit Nahrung, 100 mg zweimal täglich. Die Behandlung dauert mindestens eine Woche. |

Allergische Reaktionen, Hautausschläge, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Tinnitus, Dyspepsie. |

In der Pädiatrie wird es zur Behandlung von Kindern ab 12 Jahren eingesetzt. |

Clarithromycin |

Nehmen Sie alle 12 Stunden 250 mg ein, unabhängig von der Nahrungsaufnahme. Die Behandlung dauert 7-14 Tage. |

Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Geschmacksveränderungen. |

Für Kinder unter 12 Jahren wird das Arzneimittel in Form einer Suspension verschrieben. |

Ciprofloxacin |

Zweimal täglich 500–750 mg oral einnehmen. Die Behandlungsdauer wird vom Arzt festgelegt. |

Entwicklung einer Pilz-Superinfektion, allergische Reaktionen, Kopfschmerzen, Dyspepsie, Tinnitus, verminderte Sehschärfe. |

Zugelassen für den Einsatz in der Kinderarztpraxis. |

Chlorhexidin |

7-10 Tage lang 1-2 mal täglich intravaginal oder intraurethral anwenden. Bei Bedarf kann der Kurs auf 20 Tage verlängert werden. |

Selten – trockene Schleimhäute, Hautausschläge. |

Frauen können Chlorhexidin-Zäpfchen verwenden, 7–10 Tage lang zweimal täglich 1 Stück. |

Muss ich Mycoplasma hominis behandeln?

Liegt ein positives Testergebnis für Mycoplasma hominis vor, der Patient wird aber durch nichts gestört (keine Beschwerden), ist keine dringende Behandlung erforderlich. Es sind Tests (Sekrete aus Harnröhre und Prostata, Spermienflüssigkeit, Vaginalsekret) auf das Vorhandensein anderer Erreger sexuell übertragbarer Infektionen erforderlich.

Die Übertragung von Mycoplasma hominis als opportunistischem Mikroorganismus ist kein Grund für die Verschreibung einer Behandlung.

[ 69 ], [ 70 ], [ 71 ], [ 72 ], [ 73 ], [ 74 ], [ 75 ]

[ 69 ], [ 70 ], [ 71 ], [ 72 ], [ 73 ], [ 74 ], [ 75 ]

Vitamine

Um herauszufinden, welche Vitamine dem Körper bei einem Mycoplasma hominis-Befall zusätzlich zugeführt werden müssen, reicht es nicht aus, einfach die Liste ihrer Namen zu bestimmen. Es ist notwendig zu verstehen, welche Rolle jedes der Vitamine bei der Genesung des Körpers spielt.

- Vitamin A ist ein notwendiger Bestandteil für die Wiederherstellung geschädigter Zellen und Gewebe. Jeder Infektionsprozess schädigt eine große Anzahl von Epithelzellen. Die regelmäßige Einnahme von Retinol beschleunigt die Geweberegeneration.

- B-Vitamine wie Riboflavin (B2 ) aktivieren das Immunsystem und veranlassen die Bildung von Antikörpern gegen Mycoplasma hominis. Antikörper sind Abwehrstoffe, die schmerzhafte Antigene angreifen. Je mehr solcher Abwehrstoffe im Körper vorhanden sind, desto größer ist die Chance, die Infektion zu besiegen. Die Wirkung von Riboflavin ist so mild, dass es auch für Menschen mit Autoimmunerkrankungen empfohlen wird.

Weitere wichtige Vertreter der genannten Vitamine sind Thiamin und Pyridoxin (B 1 und B 6 ). Diese Stoffe fördern eine schnelle Regeneration der Schleimhaut und verbessern die Funktion des Drüsensystems.

- Ascorbinsäure ist ein bekanntes Mittel zur Stärkung des Immunsystems. Darüber hinaus stärkt Vitamin C die Gefäßwände und beschleunigt die Genesung. Dafür muss das Mittel jedoch in einer relativ großen Menge eingenommen werden - mindestens 100 mg täglich.

- Tocopherol in einer Menge von 10 mg pro Tag stimuliert die Immunabwehr perfekt. Darüber hinaus ist Vitamin E ein starkes Antioxidans, das Zellen und Gewebe vor Schäden schützt.

- Nicotinsäure (PP) kann die Blutgefäße erweitern und die Gewebedurchblutung verbessern. Der Patient sollte täglich 20 bis 30 mg Vitamin PP erhalten, was eine schnellere Genesung gewährleistet.

Physiotherapeutische Behandlung

Physiotherapie kann die Hauptbehandlung von durch Mycoplasma hominis verursachten Erkrankungen perfekt ergänzen und auch die Entwicklung von Komplikationen bei Entzündungen des Urogenitalsystems verhindern. Physiotherapeutische Verfahren reduzieren die Bildung von Verwachsungen, beschleunigen die Regeneration, lindern Schmerzen, verstärken die Wirkung von Medikamenten und stimulieren das Immunsystem und den Stoffwechsel.

Bei der Behandlung häufig wiederkehrender Infektionen trägt die physikalische Therapie dazu bei, die Belastung durch eine Antibiotikatherapie zu minimieren.

Beispielsweise beschleunigt die Laserbehandlung Zellerneuerungsprozesse und aktiviert selbstregulierende Mechanismen. Dank der Lasertherapie werden Blutgefäße gereinigt und der Gewebetrophismus verbessert.

Die Magnetfeldtherapie stimuliert die körpereigene Immunabwehr und ergänzt aktiv die medikamentöse Behandlung bei Prostatitis, Urethritis, Blasenentzündung usw.

Moderne physiotherapeutische Methoden finden in der medizinischen Praxis breite Anwendung. Es ist jedoch zu beachten, dass es Kontraindikationen für diese Behandlungsart gibt. In erster Linie geht es um bösartige Tumoren und Blutkrankheiten.

Hausmittel

Einige Infektionen, wie beispielsweise Mycoplasma hominis, können manchmal mit Volksheilmitteln geheilt werden. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass nicht alle Bakterien auf diese Art der Behandlung reagieren. Das Ergebnis der Anwendung eines bestimmten Mittels hängt vom Körperzustand, der Schwere der Erkrankung und der Qualität der medikamentösen Behandlung ab.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Kräutermedizin allein oft nicht ausreicht. Daher sollten Volksheilmittel nicht als Hauptbehandlung, sondern als Hilfsmittel behandelt werden.

- Aus Zutaten wie Walnusskernen, Knoblauch, Dillsamen und Honig wird eine Mischung zubereitet. 250 g Nüsse werden zerkleinert und mit 100 g zerdrücktem Knoblauch, 3 EL gemahlenen Dillsamen und 1 l Honig vermischt. Die Mischung wird täglich eine Stunde nach jeder Mahlzeit eingenommen, 1 EL.

- Mahlen Sie ein Dutzend und eine halbe Knoblauchzehe, gießen Sie 700 ml heißes abgekochtes Wasser darüber und lassen Sie es 24 Stunden lang stehen. Anschließend die Flüssigkeit filtern und zum Waschen und Duschen verwenden (täglich 10-14 Tage lang).

- Nehmen Sie 1 EL Schwarzpappelknospen, gießen Sie 10 EL Alkohol darüber und lassen Sie das Ganze 20 Tage lang an einem dunklen Ort stehen. Anschließend filtern Sie den Aufguss und nehmen Sie dreimal täglich 25–30 Tropfen zu den Mahlzeiten ein.

[ 76 ], [ 77 ], [ 78 ], [ 79 ], [ 80 ], [ 81 ], [ 82 ]

[ 76 ], [ 77 ], [ 78 ], [ 79 ], [ 80 ], [ 81 ], [ 82 ]

Kräuterbehandlung

- Bei Vorhandensein von Mycoplasma hominis werden Spülungen und Waschungen mit einem Aufguss aus Eichenrinde, Kamillenblüten, Brennnesselblättern, Salbei und Schafgarbe durchgeführt. Zwei Esslöffel der gleichen Kräutermischung werden mit 500 ml Wasser übergossen und zum Kochen gebracht, anschließend abgekühlt, gefiltert und zum Spülen verwendet.

- Zusätzlich können Sie Ihre Genitalien mit einem Sud aus Johanniskraut duschen und waschen (2 Esslöffel Rohmaterial werden mit 200 ml kochendem Wasser übergossen und 15-20 Minuten ziehen lassen). Dieselbe Infusion wird zur inneren Anwendung empfohlen – dreimal täglich 100 ml.

- Bereiten Sie eine gleichmäßige Mischung aus Hirtentäschel, Knöterich, Mistel und Berg-Arnika vor. Übergießen Sie 1 EL der Mischung mit einem Glas kochendem Wasser und lassen Sie es 15–20 Minuten ziehen. Trinken Sie den Aufguss zwei Mal täglich (100 ml) über mehrere Wochen.

- Nehmen Sie 1 EL zerkleinertes Klettenwurzelholz, übergießen Sie es mit 200 ml kochendem Wasser und lassen Sie es 20–30 Minuten kochen. Anschließend abkühlen lassen und filtern. Trinken Sie 4-mal täglich 1 EL, um Mykoplasmen zu beseitigen.

Homöopathie

Homöopathische Mittel können eine gute Ergänzung zur Hauptbehandlung von Mycoplasma hominis oder ein Analogon einiger Medikamente sein, wenn der Patient eine Arzneimittelallergie hat.

- Berberis wird bei infektiösen Läsionen der Harnwege, Schmerzen, Brennen in der Leistengegend und Veränderungen der Urinfarbe eingesetzt.

- Borax wird bei Schleimhautläsionen, falschem Harndrang, häufigem Wasserlassen und Schwierigkeiten bei der Zeugung verschrieben.

- Cannabis sativa wird bei Schwierigkeiten beim Wasserlassen, trübem Urin und Hypertrophie der Harnröhrenschleimhaut eingesetzt.

- Cantharis – hilft bei brennenden, akuten Schmerzen im Urogenitalsystem. Kann bei Harnverhalt und entzündlichen Prozessen des Urogenitaltrakts angewendet werden.

- Causticum wird bei häufig wiederkehrenden Erkrankungen, bei juckender Harnröhre und bei Blasenschwäche eingesetzt.

- Equisetum wird bei Schmerzen in der Niere, Blase, den Harnleitern sowie bei Schleim und Eiweiß im Urin verschrieben.

- Mercurius solubilis verfügt über ein breites Wirkungsspektrum und wird bei entzündlichen Prozessen mit Neigung zur Eiterung eingesetzt.

Die oben genannten Mittel können miteinander kombiniert und abwechselnd angewendet werden. Verwenden Sie eine kleine homöopathische Verdünnung (6) – beispielsweise können Sie dreimal täglich 3 Globuli des Präparats eine Viertelstunde vor den Mahlzeiten einnehmen. Bei Mycoplasma hominis wird in der Regel eine Langzeitbehandlung über mehrere Monate empfohlen.

Chirurgische Behandlung

Bei Patienten mit isoliertem Mycoplasma hominis ist ein chirurgischer Eingriff keine vorrangige Behandlung. Die Operation kann je nach Indikation durchgeführt werden – beispielsweise bei Männern mit Varikozele, eitrigen Prozessen, Abszessen, chronischer Epididymitis usw. und bei Frauen – mit Verwachsungen, Zysten, eitrigen Entzündungen.

Prävention Mykoplasma hominis

Präventive Maßnahmen bestehen darin, das Eindringen von Mycoplasma hominis in den Körper zu verhindern. Was ist dafür notwendig?

- Vermeiden Sie Gelegenheitssex.

- Verwenden Sie Barriereschutz (Kondome).

- Halten Sie den Immunschutz auf dem richtigen Niveau, indem Sie einen gesunden Lebensstil, eine ausgewogene Ernährung, Abhärtung usw. pflegen.

- Behandeln und identifizieren Sie etwaige Träger und gynäkologische Erkrankungen umgehend.

- Es ist wichtig, durch die Anwendung der erforderlichen Diagnosemethoden eine vollständige Genesung von jeder Infektionskrankheit sicherzustellen.

Es ist wichtig, auf Ihre Gesundheit zu achten und die Regeln der persönlichen Hygiene und der Hygiene beim Geschlechtsverkehr nicht zu ignorieren. Die aufgeführten Empfehlungen helfen, eine Infektion nicht nur mit Mykoplasmen, sondern auch mit anderen sexuell übertragbaren Infektionen zu vermeiden.

[ 83 ], [ 84 ], [ 85 ], [ 86 ], [ 87 ], [ 88 ], [ 89 ], [ 90 ], [ 91 ], [ 92 ]

[ 83 ], [ 84 ], [ 85 ], [ 86 ], [ 87 ], [ 88 ], [ 89 ], [ 90 ], [ 91 ], [ 92 ]

Prognose

Die Prognose einer Mycoplasma hominis-Infektion hängt von der Art der Pathologie ab. Bei einer angeborenen Infektion ist die Prognose nicht immer günstig: Die Entwicklung eines generalisierten Infektionsprozesses, einer Entzündung der Hirnhäute, einer Lebererkrankung und anderer innerer Organe ist möglich. Darüber hinaus werden Babys bei einer intrauterinen Infektion manchmal zu früh oder mit Entwicklungsstörungen geboren – dies geschieht, wenn sich der Entzündungsprozess mit Mykoplasmen während der Schwangerschaft deutlich verschlimmert.

Um einer intrauterinen Mykoplasmose vorzubeugen, sollte eine Frau bereits in der Planungsphase untersucht werden, um eine Infektion auszuschließen. Ebenso wichtig ist es, gelegentlichen Geschlechtsverkehr und ungeschützten Sex während der Schwangerschaft zu vermeiden. Die werdende Mutter sollte ihre eigenen Hygieneregeln sorgfältig einhalten und keine Reinigungsmittel, Bettwäsche und Unterwäsche anderer Personen verwenden, da eine Übertragung von Mycoplasma hominis im Haushalt unwahrscheinlich, aber nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

Die ungünstigste Folge, die Mycoplasma hominis hinterlassen kann, ist eine chronische Entzündung der Geschlechtsorgane und der Harnwege mit periodischen Schüben und schleppendem Verlauf.