Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Meningitis ohne Fieber: Symptome, Behandlung

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Fieber während eines Entzündungsprozesses – insbesondere bei einer Meningitis – ist eine typische Reaktion. Dank dieser Reaktion können Sie das Problem rechtzeitig erkennen, Maßnahmen ergreifen und Komplikationen vorbeugen. In seltenen Fällen entwickelt sich eine Meningitis jedoch ohne Fieber, was die Diagnose erheblich erschwert und auf eine Störung des Immunsystems hinweisen kann. Die Besonderheiten dieses Phänomens sollten genauer erläutert werden.

Ist eine Meningitis ohne Fieber möglich?

Alle infektiösen und entzündlichen Erkrankungen sind potenziell gefährlich, insbesondere Infektionen des Gehirns. Meningitis jeglicher Ursache stellt eine erhebliche Gefahr für Gesundheit und Leben des Patienten dar. Daher ist es äußerst wichtig, die Krankheit rechtzeitig zu erkennen und einen Arzt zur Diagnose und Behandlung aufzusuchen. Leider ist das klinische Bild in einigen Fällen atypisch, die Symptome verschwinden. Tatsächlich gibt es Fälle, in denen eine Meningitis ohne Fieber auftritt.

Experten erklären: Normalerweise sollte ein Infektionsprozess mit einem Temperaturanstieg einhergehen, da der Körper mithilfe einer solchen Reaktion die Krankheit bekämpft. Der umgekehrte Fall, wenn eine Infektion und eine Entzündung vorliegen und die Temperatur zwischen 36,6 und 36,9 ° C liegt, kann jedoch darauf hinweisen, dass der Mechanismus des Immunschutzes und der Thermoregulation beeinträchtigt ist. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Epidemiologie

Schätzungsweise treten weltweit jährlich über 1,2 Millionen Fälle bakterieller Meningitis auf. Die häufigsten Symptome sind Fieber und Kopfschmerzen, wobei die Zahl atypischer Fälle in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen hat.

Eine Meningitis ohne Fieber tritt häufiger im Alter auf, obwohl ihre Entwicklung bei Kindern nicht ausgeschlossen ist: Etwa jede fünfte Hirnhautentzündung im Kindesalter endet tödlich. Säuglinge unter einem Jahr gehören zur gefährlichsten Risikozone.

Ursachen Meningitis ohne Fieber

Die Körpertemperatur ist eine Art Marker oder komplexer Indikator, der alle im Körper ablaufenden thermischen Prozesse widerspiegelt. Ein solcher Indikator ist konstant, wenn ein Gleichgewicht zwischen Wärmeerzeugung und -verlust besteht. Die Thermoregulation wird direkt vom Nervensystem über Temperaturrezeptoren und einen neuroendokrinen Regulator – den Hypothalamus – gesteuert.

Mit dem Einsetzen von Infektions- und Entzündungsprozessen steigt die Temperatur über 37 °C. Das Ausbleiben eines solchen Anstiegs kann verschiedene Gründe haben:

- Immunstatus. Es gilt als normal, dass jede Entzündungsreaktion mit der Produktion von Antikörpern und einem Temperaturanstieg einhergeht. Bei einer offensichtlichen Immunschwäche kann dieser Prozess gestört sein. [ 1 ]

- Art der Infektion. Heute sind Hunderttausende verschiedener Viren und Bakterien mit jeweils unterschiedlicher Virulenz bekannt. Das menschliche Immunsystem reagiert auf einen bestimmten Krankheitserreger nicht immer gleich. Es kann einen „Fremden“ als gefährlich einstufen und schnell auf dessen Eindringen reagieren (insbesondere mit einer Temperaturreaktion), während die Reaktion auf einen anderen Krankheitserreger eher schwach ausfallen kann.

- Regelmäßige Medikamenteneinnahme. Wenn ein Patient ständig oder sehr häufig nichtsteroidale Antirheumatika einnimmt, kann dies zu einer Hemmung der Synthese von Prostaglandinen und Cyclooxygenase führen – Komponenten, die aktiv am Mechanismus der Entzündung und des Temperaturanstiegs beteiligt sind. [ 2 ]

- Chemotherapie. Wenn sich eine Person kürzlich einer Chemotherapie wegen onkologischer Erkrankungen unterzogen hat, kann ihr Immunsystem stark geschwächt sein. Infolgedessen breitet sich die Infektion schnell aus und die Symptome verschwinden. [ 3 ]

Risikofaktoren

Bei Patienten mit Immunschwäche, Onkologie und chronischen, komplizierten Erkrankungen können fehlerhafte interne biologische und chemische Prozesse auftreten. Diese Störungen können zu einem Versagen der Immunantwort oder des Stoffwechsels führen und somit die Bildung einer Entzündungsreaktion im Körper stören.

Bei älteren Patienten entwickelt sich häufig eine Meningitis ohne Fieber, was auf die Dominanz metabolischer Abbauprozesse gegenüber der Bildung und Synthese von Substanzen zurückzuführen ist. Es wurde festgestellt, dass im Alter die Produktion entzündungsfördernder Komponenten deutlich reduziert ist. Außerdem sind ältere Patienten oft nicht in der Lage, eine starke Entzündungsreaktion auf Infektionen und Krankheiten hervorzurufen, da ihre Temperatur nicht den Temperaturbereich erreicht, der traditionell als Fieberbereich gilt. [ 4 ]

In seltenen Fällen ist eine Meningitis ohne Fieber mit einer angeborenen Erkrankung der Hypophyse verbunden. Manche Menschen haben einen entsprechenden Entwicklungsdefekt, und manchmal ist ein solcher Defekt die Folge einer intrauterinen Infektion.

Pathogenese

Eine Meningitis ohne Fieber stellt eine spezifische Abweichung von der Norm dar. Die wichtigsten thermoregulatorischen Zentren, die alle Prozesse koordinieren, die mit der Aufrechterhaltung oder Erhöhung der Temperatur bei einer Meningitis verbunden sind, befinden sich im Hypothalamus. [ 5 ] Zusätzlich sind auch die endokrinen Drüsen an diesem Mechanismus beteiligt – insbesondere die Nebennieren und die Schilddrüse.

Zu den ätiologischen Faktoren, die bei Meningitis zu einem Temperaturanstieg führen, zählen am häufigsten Bakterien und Viren, deren Zerfallsprodukte sowie Komponenten, die als „Ziele“ der Phagozytose und Pinozytose fungieren.

Pyrogene sind Substanzen, die eine Temperaturreaktion auslösen. Sie können exogen (mikrobiell, nicht-mikrobiell) oder endogen (Leukozyten) sein. [ 6 ] Wenn Pyrogene in den Körper gelangen, wird der Thermoregulationsmechanismus aktiviert, die Temperatur steigt:

- Pyrogene gelangen in das zentrale Nervensystem und beeinträchtigen die Nervenzellen des vorderen Hypothalamus.

- Diese Nervenzellen verfügen über spezifische Membranrezeptoren, durch die das Adenylatcyclase-System stimuliert wird;

- Die intrazelluläre Menge an zyklischem Adenosinmonophosphat steigt an, wodurch sich die Empfindlichkeit der Nervenzellen des thermoregulatorischen Zentrums verändert. [ 7 ]

Eine Meningitis ohne Fieber ist meist die Folge einer durch Pyrogene hervorgerufenen Störung in einem der Prozessstadien.

Symptome Meningitis ohne Fieber

Bei Patienten, die an einer Meningitis ohne Fieber leiden, kann aufgrund anderer charakteristischer Symptome eine Infektions- und Entzündungskrankheit vermutet werden:

- starke Kopfschmerzen;

- Verspannungen in der Nackenmuskulatur, Unfähigkeit, den Kopf zur Brust zu neigen (spezifische meningeale Symptome);

- Übelkeit bis hin zum Erbrechen (keine Linderung nach dem Erbrechen);

- Bewusstseinsstörungen (Trübung, Schläfrigkeit, Bewusstlosigkeit);

- erhöhte Reaktion auf Licht und laute Geräusche, hohe Hautempfindlichkeit;

- Tachykardie;

- krampfhaftes Muskelzucken;

- sternförmiger Ausschlag.

In schweren Fällen einer Meningitis ohne Fieber können Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Unruhe, Angst oder umgekehrt Apathie auftreten.

Erste Anzeichen

In vielen Fällen ist der Vorläufer einer entzündlichen Pathologie eine akute respiratorische Virusinfektion, die lange und erfolglos behandelt wird, obwohl die Krankheit in Wirklichkeit bereits durch eine Meningitis ohne Fieber kompliziert ist. Es ist wichtig, eine solche Komplikation rechtzeitig zu vermuten, da eine Meningitis bei falscher Behandlung schwerwiegende Nebenwirkungen haben kann, die den Patienten viele Monate oder sogar lebenslang belasten.

Die ersten Anzeichen, die besondere Aufmerksamkeit und eine schnelle Reaktion erfordern:

- verstärkte Kopfschmerzen, die durch die Einnahme herkömmlicher Medikamente nicht gelindert werden können;

- eine stark zunehmende Verschlechterung der Seh- und/oder Hörfunktion;

- regelmäßige Krämpfe, unerwartete epileptische Anfälle;

- das Auftreten von Problemen mit der Herzaktivität;

- Anzeichen eines Lungenödems (häufige flache Atmung, trockener Husten mit Keuchen, starke Kurzatmigkeit, Schwellungen im Gesicht und Hals, Schaum vor dem Mund);

- Anzeichen eines Hirnödems (verstärkte Kopfschmerzen, Erbrechen, Krämpfe, Kurzatmigkeit, Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma);

- Lähmung.

Anzeichen einer Meningitis bei einem Erwachsenen ohne Fieber

Die häufigsten Anzeichen einer Meningitis ohne Fieber sind:

- starke Kopfschmerzen, die durch die Einnahme herkömmlicher Schmerzmittel nicht gelindert werden können;

- Verspannungen der Nackenmuskulatur bis hin zur Taubheit;

- Bewusstseinsstörungen (von leichter Schläfrigkeit bis hin zu einem komatösen Zustand);

- erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Licht- und Schallreizen.

Der Patient fühlt sich krank, muss sich übergeben, was auch nach mehreren Episoden keine Linderung bringt. Es wird eine starke Schwäche festgestellt, die Herzfrequenz steigt und es treten Muskelschmerzen auf.

Das Meningealsyndrom äußert sich im Auftreten der Kernig- und Brudzinsky-Symptome: Der Patient ist nicht in der Lage, den Hals zu beugen und das Kinn zur Brust zu bringen. Gleichzeitig mit solchen Versuchen beugen sich die Beine an den Kniegelenken. Überempfindlichkeit äußert sich: Laute Geräusche und helles Licht werden schmerzhaft. Selbst das Berühren des Körpers löst eine hypertrophe Reaktion aus.

Eine Meningitis ohne Fieber ist gefährlich, da der pathologische Prozess trotz scheinbaren Wohlbefindens weiter fortschreitet und sich schnell zum Koma entwickeln kann. Der wichtigste diagnostische Punkt in einer solchen Situation ist die Untersuchung der während einer Lumbalpunktion entnommenen Liquor cerebrospinalis.

Bei einem Kind kann eine Meningitis ohne Fieber auftreten

Angeborene Schwachstellen des Immunsystems und eine unzureichende Immunfunktion können dazu führen, dass eine Meningitis bei einem Kind nicht mit einem ausgeprägten Temperaturanstieg einhergeht. In einer solchen Situation ist es wichtig, rechtzeitig auf andere Symptome zu achten:

- das Baby wird lethargisch, weinerlich, launisch;

- die Haut wird blass (besonders an den Gliedmaßen);

- Erbrechen und Schläfrigkeit treten auf;

- Am Körper können rötliche Flecken auftreten.

Das Kind verweigert die Nahrungsaufnahme und weint ständig. Es kann zu krampfhaften Muskelzuckungen, Vorwölbung und Pulsieren der großen Fontanelle sowie zu Verspannungen der Hinterhauptsmuskulatur kommen. Bei einem lauten Geräusch schreit das Baby laut, wendet sich vom Fenster ab, wirft den Kopf in den Nacken, beugt die Beine an den Kniegelenken und lässt sich nicht berühren. Bei einer Schädigung der Hirnnerven kann es zu Strabismus kommen. [ 8 ]

Wenn diese Anzeichen festgestellt werden, muss das Kind dringend ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Behandlung eines solchen Zustands zu Hause ist unmöglich und kann tödlich sein.

Komplikationen und Konsequenzen

Unabhängig von der Art der Meningitis, die ohne Fieber auftritt (viral, bakteriell oder pilzartig), besteht immer das Risiko von Komplikationen. Die meisten Patienten leiden selbst bei erfolgreicher Behandlung lange Zeit unter dem sogenannten asthenischen Syndrom, das durch allgemeine Schwäche, Apathie und Depression gekennzeichnet ist. Die durchschnittliche Dauer des Syndroms beträgt drei Monate bis ein Jahr.

Bei etwa jedem Dritten, der eine Meningitis ohne Fieber durchgemacht hat, treten schwerwiegendere Komplikationen auf:

- Paresen und Lähmungen;

- Hörbehinderung bis hin zum vollständigen Hörverlust;

- Hydrozephalus;

- ischämischer Schlaganfall (häufiger bei erwachsenen Patienten);

- geistige Behinderungen – insbesondere Gedächtnisverlust, Lernschwierigkeiten usw.;

- Krämpfe, Epilepsie;

- Verschlechterung der Sehfunktion, sogar bis zur Erblindung;

- Gangveränderungen, Koordinationsstörungen.

Insgesamt wird geschätzt, dass bis zu 1 von 10 Fällen einer bakteriellen Meningitis tödlich verläuft.[ 9 ]

Es ist fast unmöglich, die Folgen einer Meningitis ohne Fieber im Voraus vorherzusagen. Daher ist es äußerst wichtig, die Krankheit frühzeitig zu erkennen und mit der Behandlung zu beginnen.

Diagnose Meningitis ohne Fieber

Meningitis ohne Fieber ist eine Erkrankung, die eine besonders sorgfältige Diagnostik erfordert. Die Untersuchung beginnt mit einer Untersuchung des Patienten und der Beurteilung der meningealen Symptome. Anschließend werden instrumentelle Diagnostik und Tests verordnet, wobei die Lumbalpunktion im Mittelpunkt steht. Indikatoren der Zerebrospinalflüssigkeit, die eine Meningitis bestätigen, sind: Zytose (erhöhte Zellzahl), Veränderungen der Zellzusammensetzung und erhöhter Proteingehalt. Im Allgemeinen kann der Arzt folgende Verfahren verschreiben:

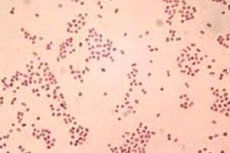

- mikrobiologische Untersuchung der Zerebrospinalflüssigkeit (Bakterioskopie von Abstrichen mit Gram- und Romanovsky-Giemsa-Färbung, Kultur auf Nährmedien (ist der „Goldstandard“ für die Diagnose einer bakteriellen Meningitis, und die Erlangung von In-vitro-Ergebnissen ist obligatorisch));

- virologische Untersuchung der Zerebrospinalflüssigkeit (PCR, ELISA, IFM, RTGA);

- parasitologische Untersuchung (Liquormikroskopie, PCR, ELISA);

- Polymerase-Kettenreaktion zum Nachweis von DNA oder RNA des Erregers;

- allgemeine und biochemische Blutuntersuchungen;

- Elektroenzephalographie;

- Elektromyographie;

- Röntgen;

- Serodiagnose;

- Computertomographie und Magnetresonanztomographie;

- Elektrokardiographie;

- Allgemeiner Urintest.

Auch eine Beurteilung des Blutgerinnungssystems ist möglich. [ 10 ]

Wenn sich der Patient ohne Fieber von der Meningitis erholt, muss er sich weiteren Untersuchungen unterziehen und eine Konsultation mit einem Neurologen durchführen lassen.

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnose einer Meningitis ohne Fieber beschränkt sich auf die Identifizierung von:

- bestimmte Krankheiten, die Anzeichen einer primären Meningitis aufweisen;

- Pathologien, bei denen Meningitis zu einer Folgeerkrankung werden kann (z. B. fokale Bakteriose oder Virusinfektion);

- eitrig-septische Pathologien, die ein Bild einer sekundären bakteriellen Meningitis aufweisen;

- andere, hauptsächlich neurologische Pathologien – zum Beispiel intrakraniales Hämatom, akuter Schlaganfall, bösartige Hirntumore usw.

Am häufigsten muss eine Meningitis ohne Fieber von den folgenden Pathologien unterschieden werden:

- Der hämorrhagische Schlaganfall ist durch einen akuten Beginn gekennzeichnet, der mit körperlicher oder stressbedingter Überanstrengung und hohem Blutdruck einhergeht.

- Ischämischer Schlaganfall – tritt mit einem Überwiegen der fokalen neurologischen Symptome gegenüber dem Meningealsyndrom auf.

- Volumetrische Hirnpathologien (Abszesse, intratumorale Blutungen) gehen mit der subakuten Entwicklung eines allgemeinen Hirnsyndroms einher und sind durch das Fehlen infektiöser und epidemiologischer Faktoren gekennzeichnet. CT-Bilder, Fundusuntersuchungsdaten und das Fehlen einer infektiösen Komponente werden diagnostisch bedeutsam.

- Eine Hirnvenenthrombose ist durch den akuten Beginn und die Entwicklung fokaler und zerebraler neurologischer Symptome gekennzeichnet, die mit einem allgemeinen Infektionssyndrom und/oder einer Intoxikation einhergehen. Die neurologischen Symptome entsprechen der Lokalisation des venösen Sinus.

- Neurotoxikose – begleitet von normalen Ergebnissen der Zerebrospinalflüssigkeitsanalyse.

- Charakteristisch für Migräne ist das Fehlen somatischer Störungen sowie infektiöser und meningealer Syndrome.

- Anämien, die normalerweise Kopfschmerzen und Schwäche verursachen.

- Belastung mit Kohlenmonoxid.

- Kindesmissbrauch.

- Durch Zecken übertragene Krankheiten.

- Tuberkulose. [ 11 ]

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Meningitis ohne Fieber

Eine Meningitis ohne Fieber ist potenziell lebensbedrohlich für den Patienten und sollte daher immer als medizinischer Notfall betrachtet werden. Der Patient wird stationär aufgenommen und die Antibiotikatherapie wird so schnell wie möglich – unmittelbar nach der Lumbalpunktion – eingeleitet.

Der infektiöse und entzündliche Prozess wird mit Antibiotika wie Penicillin, Ampicillin und Ceftriaxon behandelt. Um die Wirkung der Medikamente zu verstärken, werden Pyrazinamid und Rifampicin verschrieben. [ 12 ], [ 13 ]

Zur Entgiftung eignet sich die Verwendung von Atoxil und Enterosgel.

Handelt es sich um eine Pilzinfektion, werden Amphotericin und 5-Flucytosin verschrieben.

Zur symptomatischen Behandlung können Antihistaminika, entzündungshemmende Medikamente, Diuretika und Analgetika verschrieben werden.

Ein ungefährer Behandlungsplan könnte folgendermaßen aussehen:

- Reichliche Flüssigkeitszufuhr, Magensonde und Sondenernährung bei möglicher Aspiration und Bewusstseinstrübung, erhöhte Kopflagerung mit seitlicher Kopfdrehung.

- Benzylpenicillin-Natriumsalz alle 3-4 Stunden intramuskulär in Kombination mit Ceftriaxon (1-2 Mal) oder mit Cefotaxim (alle 6 Stunden). Wenn die anfängliche Antibiotikatherapie wirkungslos ist, werden die Antibiotika innerhalb von 2-3 Tagen entsprechend der festgestellten bakteriellen Empfindlichkeit ersetzt.

- Als Immunersatztherapie ist die intravenöse Gabe von normalem Immunglobulin vom Menschen möglich.

- Bei herpetischer Meningitis wird Aciclovir 2 Wochen lang alle 8 Stunden intravenös verabreicht.

- Beim Cytomegalovirus wird Ganciclovir erfolgreich 2–3 Wochen lang intravenös angewendet.

- Bei Krampfanfällen, erhöhtem Hirndruck und Hirnödem werden Dexamethason (2–7 Tage), Mannitol (15–20 %), Furosemid, Diacarb und Magnesiumsulfat verschrieben.

- Zur Entgiftung werden 15% Mannitol mit Lasix, Kochsalzlösung, 10% Glucoselösung, Rheopolyglucin, Gelatinesuccinatlösung und Hydroxyethylstärke intravenös verabreicht.

Bei Bedarf werden eine Trachealintubation und künstliche Beatmung durchgeführt.

Während der gesamten Behandlungsdauer werden die Dynamik der Symptome des zentralen Nervensystems beobachtet, Pupillengröße und Körpertemperatur, hämodynamische Parameter und stündliche Diurese, Kalium- und Natriumwerte im Plasma sowie der Säure-Basen-Haushalt des Blutes überwacht.

Als Hauptkriterium zur Verbesserung des Zustands bei Meningitis ohne Fieber gilt die Sanierung der Zerebrospinalflüssigkeit. Eine Kontrolllumbalpunktion wird nach Beseitigung des Meningealsyndroms und Stabilisierung der allgemeinen Blutwerte durchgeführt. Die Behandlung wird abgebrochen, wenn die Zellzahl in 1 µl Zerebrospinalflüssigkeit aufgrund von Lymphozyten 50 Zellen (70 %) nicht überschreitet.

Verhütung

Die Bildung der Immunabwehr eines Menschen erfolgt im Mutterleib und hängt stark von erblichen Faktoren ab. Nicht weniger wichtig für die Qualität der Immunität ist jedoch der Lebensstil, den wir beeinflussen können und sollten. Die Stärkung des Körpers ist eine Garantie dafür, dass das Immunsystem ordnungsgemäß funktioniert, der Temperaturregulierungsmechanismus nicht gestört wird und die Wahrscheinlichkeit einer Meningitis deutlich reduziert wird.

Impfung

Impfungen sind der wirksamste Schutz vor bestimmten Arten bakterieller Meningitis. Es gibt Impfstoffe gegen vier Arten von Bakterien, die Meningitis verursachen können:

- Meningokokken-Impfstoffe schützen vor N. meningitidis.[ 14 ]

- Pneumokokken-Impfstoffe schützen vor S. pneumoniae.

- Impfstoffe gegen Haemophilus influenzae Serotyp b (Hib) schützen vor Hib.

- Der Bacillus Calmette-Guerin-Impfstoff trägt zum Schutz vor Tuberkulose bei. [ 15 ]

Impfstoffe können vor einigen Krankheiten wie Masern, Mumps, Windpocken und Grippe schützen, die zu einer viralen Meningitis führen können.[ 16 ]

Die wichtigsten Punkte zur Stärkung des Immunsystems sind:

- Das Immunsystem benötigt regelmäßiges Training, beispielsweise durch Abhärtung. Die Abhärtung sollte nicht nur regelmäßig, sondern auch mäßig und schrittweise erfolgen. Kalte Duschen sollten nicht sofort und unvorbereitet durchgeführt werden. Zu Beginn sollten Sie mehr Zeit im Freien verbringen, den Raum häufiger lüften, barfuß gehen, Ihren Körper mit einem feuchten Handtuch abwischen und mit kaltem Wasser waschen. Erst in der zweiten Phase, wenn sich der Körper an eine leichte Temperaturänderung gewöhnt hat, können Sie eine Kontrastdusche ausprobieren. Die Prozeduren sollten regelmäßig durchgeführt werden, um lange Pausen zu vermeiden. Die einzige Bedingung, unter der Sie eine Prozedur auslassen müssen, ist eine Krankheit (Erkältung, akute Atemwegsinfektion, akute respiratorische Virusinfektion usw.).

- Die Qualität des Immunschutzes hängt maßgeblich von unserer Ernährung ab: wie ausgewogen sie ist, wie reich an Mineralien und Vitaminen sie ist. Eine möglichst abwechslungsreiche Ernährung ist wünschenswert. Der Speiseplan sollte Milchprodukte, Gemüse und Obst, Getreide und Eiweiß (Fleisch, Fisch, Eier, Hülsenfrüchte oder Nüsse) enthalten. Der Körper sollte ausreichend Fette erhalten – natürlich keine Margarine und Transfette, sondern natürliches Pflanzenöl und Fischöl. Nüsse und Avocados sind in dieser Hinsicht hilfreich.

- Bei einem Vitaminmangel in der Ernährung kann die zusätzliche Einnahme von Multivitaminpräparaten und komplexen Vitamin-Mineralstoff-Präparaten erforderlich sein. Besonders wichtig ist die Einnahme solcher Produkte bei saisonalen Erkrankungen, starkem und häufigem Stress, Depressionen, übermäßigem Stress, Schwangerschaft, chronischen Erkrankungen und nach längerer Antibiotikatherapie. Die Einnahme der Medikamente kann 30 bis 90 Tage dauern, und es wird empfohlen, die Kur zweimal jährlich zu wiederholen. Neben Vitaminen sind Probiotika nicht weniger nützlich – biologisch aktive Komponenten, die sich positiv auf die Darmflora und die menschliche Gesundheit im Allgemeinen auswirken. Der Nutzen von Probiotika beschränkte sich lange Zeit auf die Qualität der Mikroflora: Diese Medikamente werden zur Behandlung und Vorbeugung von Immunschwächezuständen und durch Dysbakteriose verursachten Erkrankungen eingesetzt.

- Für ein normales Funktionieren des Immunsystems ist eine gewisse Routine erforderlich, da deren Fehlen den Körper zusätzlich belastet. Es ist wichtig, gleichzeitig aufzustehen und ins Bett zu gehen, ausreichend zu schlafen, mehr zu gehen (bei jedem Wetter) und körperlich aktiv zu bleiben. Auch regelmäßige Morgengymnastik wirkt sich positiv auf den Immunschutz aus, erhöht den Körpertonus, reichert das Blut mit Sauerstoff an, verbessert Schlaf und Appetit und lindert Stress.

- Schlechte Gewohnheiten wie Rauchen, Alkohol- und Drogenmissbrauch blockieren das Immunsystem, beeinträchtigen die Funktion der meisten Organe, verschlechtern die Qualität der Blutgefäße und erhöhen das Risiko für die Entwicklung vieler Krankheiten. Übrigens können auch einige Medikamente das Immunsystem schwächen, insbesondere wenn sie unkontrolliert und unsachgemäß ohne Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden.

Meningitis ohne Fieber ist eine Erkrankung, die sich nur schwer rechtzeitig diagnostizieren lässt. Daher sollten Sie im Vorfeld darauf achten und alle Maßnahmen ergreifen, um die Entwicklung der Krankheit zu verhindern und das Immunsystem zu stärken.