Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Gaumenbein

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

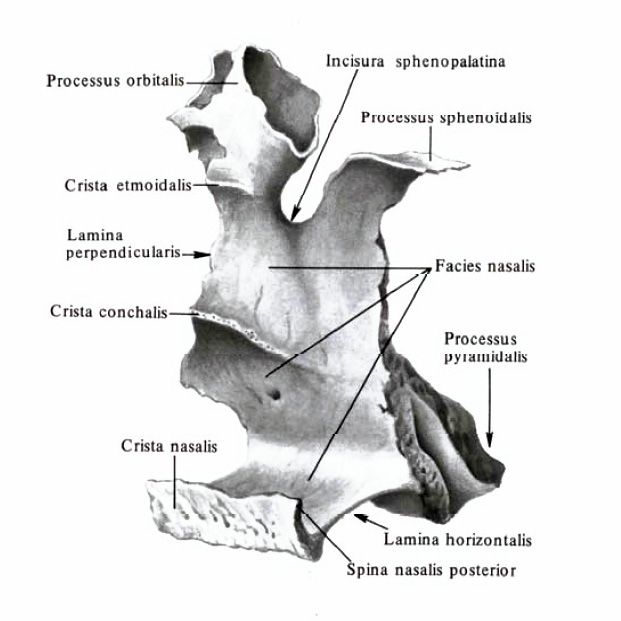

Das Gaumenbein (Os palatinum) ist paarig und an der Bildung des harten Gaumens, der Augenhöhle und der Fossa pterygopalatina beteiligt. Es besteht aus zwei Platten – einer horizontalen und einer vertikalen, die fast rechtwinklig verbunden sind – und drei Fortsätzen.

Die horizontale Platte (Lamina honsontalis) ist mit ihrem medialen Rand mit dem gegenüberliegenden Rand der gleichen Platte des Gaumenbeins verwachsen. Der hintere Rand der horizontalen Platte ist frei, und der weiche Gaumen ist daran befestigt. Der vordere Rand der Platte ist mit dem hinteren Rand des Gaumenfortsatzes des Oberkiefers verbunden. Dadurch bilden die Gaumenfortsätze und horizontalen Platten der Gaumenbeine einen harten knöchernen Gaumen (Palatum osseum) am gesamten Schädel.

Die Lamina perpendicularis (Lamina perpendicularis) ist an der Bildung der Seitenwand der Nasenhöhle beteiligt. An der lateralen Oberfläche dieser Platte befindet sich die große Gaumenfurche (Sulcus palatinus major). Zusammen mit den gleichnamigen Furchen des Oberkiefers und dem Processus pterygoideus des Keilbeins bildet sie den großen Gaumenkanal (Canalis palatinus major). Auf der medialen Oberfläche der Lamina perpendicularis befinden sich zwei horizontale Grate. Der obere Siebbeinkamm (Crista ethmoidalis) dient zur Befestigung der mittleren Nasenmuschel, der untere Siebbeinkamm (Crista conchalis) zur Befestigung der unteren Nasenmuschel.

Das Gaumenbein verfügt über Augenhöhlen-, Keilbein- und Pyramidenfortsätze.

Der Augenhöhlenfortsatz (Processus orbitalis) ist nach vorne und seitlich gerichtet und beteiligt sich an der Bildung der unteren Augenhöhlenwand.

Der Keilbeinfortsatz (Processus sphenoidalis) ist nach hinten und medial ausgerichtet. Er verbindet sich mit der Unterseite des Keilbeinkörpers. Die Orbital- und Keilbeinfortsätze begrenzen die Incisura sphenopalatina, die zusammen mit dem Keilbeinkörper das Foramen sphenopalatinum begrenzt.

Der Pyramidenfortsatz (Processus pyramidalis) erstreckt sich vom Gaumenbein nach unten, seitlich und hinten. Durch ihn verlaufen schmale kleine Gaumenkanäle (Canales palatini minores), die durch Öffnungen an der Gaumenoberfläche des Pyramidenfortsatzes münden.

Die Kieferhöhle (Sinus maxillaris) ist eine Höhle im Oberkiefer. Die vordere Wand der Kieferhöhle ist in der Mitte dünn und verdickt sich in den Randbereichen. Diese Wand wird vom Oberkiefer zwischen Infraorbitalrand und Alveolarfortsatz gebildet. Die posterior-laterale Wand entspricht dem Tuberculum des Oberkiefers. Der Tränennasenkanal grenzt an den vorderen Abschnitt der medialen Kieferhöhlenwand, die Siebbeinzellen an den hinteren Abschnitt. Die untere Kieferhöhlenwand wird vom Alveolarfortsatz des Oberkiefers gebildet. Die obere Kieferhöhlenwand ist gleichzeitig die untere Augenhöhlenwand. Die Kieferhöhle mündet in den mittleren Nasengang. Die Kieferhöhle variiert in Form und Größe.

Die Stirnhöhle (Sinus frontalis) variiert erheblich in ihrer Größe. Das Septum, das die Stirnhöhle in einen rechten und einen linken Teil unterteilt, ist meist asymmetrisch. Die Stirnhöhle kommuniziert mit dem mittleren Nasengang.

Die Keilbeinhöhle (Sinus sphenoidalis) befindet sich im Keilbeinkörper. Die untere Wand der Sinushöhle ist an der Bildung der Nasenhöhlenwand beteiligt. Der Sinus cavernosus grenzt an den oberen Teil der Seitenwand. Die Keilbeinhöhle wird üblicherweise durch das Sagittalseptum in zwei asymmetrische Teile geteilt. Manchmal fehlt das Septum. Die Keilbeinhöhle kommuniziert mit dem oberen Nasengang.

Die mit der Nasenhöhle kommunizierenden Lufthöhlen sind die vorderen, mittleren und hinteren Zellen des Siebbeins.

Der knöcherne Gaumen (Palatum osseum) wird von den entlang der Mittellinie verbundenen Gaumenfortsätzen des rechten und linken Oberkiefers und den horizontalen Platten der Gaumenbeine gebildet. Er dient als harte (knöcherne) Basis für die obere Wand der Mundhöhle. Der knöcherne Gaumen wird vorne und seitlich von den Alveolarfortsätzen des Oberkiefers begrenzt, die den oberen Alveolarbogen bilden. Die mittlere Gaumennaht (Sutura palatina mediana) verläuft entlang der Mittellinie des knöchernen Gaumens. Am vorderen Ende des Gaumens befindet sich der Canalis incisivus (Schneidekanal) für den gleichnamigen Nerv. Entlang der Verbindung der hinteren Kante der Gaumenfortsätze des Oberkiefers mit den horizontalen Platten der Gaumenbeine verläuft die transversale Gaumennaht (Sutura palatina transversa). In den seitlichen Abschnitten dieser Naht, an der Basis jeder horizontalen Platte, befindet sich eine Öffnung des großen Gaumenkanals und 2–3 kleine Gaumenöffnungen, durch die die Mundhöhle mit der Fossa pterygopalatina kommuniziert.

Die oberen und unteren Alveolarbögen bilden zusammen mit den Zähnen sowie dem Körper und den Ästen des Unterkiefers das Skelett der Vorder- und Seitenwände der Mundhöhle.

Hinter dem Oberkiefer befindet sich die Fossa infratemporalis, die oben durch die Crista infratemporalis des großen Keilbeinflügels von der Fossa temporalis abgegrenzt ist. Die obere Wand der Fossa infratemporalis besteht aus dem Schläfenbein und dem großen Keilbeinflügel (Cristal infratemporalis). Die mediale Wand wird von der lateralen Platte des Processus pterygoideus des Keilbeins gebildet. Die vordere Wand dieser Fossa besteht aus dem Tuberculum maxillae und dem Jochbein. Von lateral wird die Fossa infratemporalis teilweise vom Unterkieferast bedeckt. Vorne kommuniziert die Fossa infratemporalis über die Fissura orbitalis inferior mit der Augenhöhle und medial über die Fissura pterygomaxillaris (flssшra pterygomaxillaris) mit der Fossa pterygopalatina.

Die Fossa pterygopalatina (Fossa pterygopalatina) hat vier Wände: eine vordere, eine obere, eine hintere und eine mediale. Die vordere Wand der Fossa ist der Tuberculum maxillae, die obere Wand ist die untere laterale Oberfläche des Körpers und die Basis des großen Keilbeinflügels, die hintere Wand ist die Basis des Processus pterygoideus des Keilbeins und die mediale Wand ist die Lamina perpendicularis des Gaumenbeins. Von lateral kommuniziert die Fossa pterygopalatina mit der Fossa infratemporalis. Unten verengt sich die Fossa pterygopalatina allmählich und geht in den Canalis palatinus major (Canalis palatinus major) über, der unten durch den Oberkiefer (lateral) und das Gaumenbein (medial) begrenzt wird. Fünf Öffnungen münden in die Fossa pterygopalatina. Medial kommuniziert diese Fossa mit der Nasenhöhle durch das Foramen sphenopalatinum, oben und hinten – mit der mittleren Schädelgrube durch die runde Öffnung, hinten – mit dem Bereich der eingerissenen Öffnung mittels des Canalis pterygoideus und nach unten – mit der Mundhöhle durch den Canalis palatinus majus.

Die Fossa pterygopalatina steht über die Fissura orbitalis inferior mit der Augenhöhle in Verbindung.

Der knöcherne Gaumen (Palatum osseum) wird von den entlang der Mittellinie verbundenen Gaumenfortsätzen des rechten und linken Oberkiefers und den horizontalen Platten der Gaumenbeine gebildet. Er dient als harte (knöcherne) Basis für die obere Wand der Mundhöhle. Der knöcherne Gaumen wird vorne und seitlich von den Alveolarfortsätzen des Oberkiefers begrenzt, die den oberen Alveolarbogen bilden. Die mittlere Gaumennaht (Sutura palatina mediana) verläuft entlang der Mittellinie des knöchernen Gaumens. Am vorderen Ende des Gaumens befindet sich der Canalis incisivus (Schneidekanal) für den gleichnamigen Nerv. Entlang der Verbindung der hinteren Kante der Gaumenfortsätze des Oberkiefers mit den horizontalen Platten der Gaumenbeine verläuft die transversale Gaumennaht (Sutura palatina transversa). In den seitlichen Abschnitten dieser Naht, an der Basis jeder horizontalen Platte, befindet sich eine Öffnung des großen Gaumenkanals und 2–3 kleine Gaumenöffnungen, durch die die Mundhöhle mit der Fossa pterygopalatina kommuniziert.

Die oberen und unteren Alveolarbögen bilden zusammen mit den Zähnen sowie dem Körper und den Ästen des Unterkiefers das Skelett der Vorder- und Seitenwände der Mundhöhle.

Was muss untersucht werden?

Wie zu prüfen?