Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Ehrlichia (Ehrlichia)

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Die Familie der Anaplasmataceae umfasst 4 Gattungen - Anaplasma, Ehrlichia, Neorickethsia, Wolbachia. Der Gattungsname Ehrlichia (Ehrlichia) wurde zu Ehren des deutschen Mikrobiologen Ehrlich vorgeschlagen.

Die engsten Verbindungen bestehen zu den Gattungen Rickettsia und Orietiria. Vertreter der Familie Anaplasmataceae sind obligat intrazelluläre Proteobakterien, die sich in spezialisierten Vakuolen eukaryotischer Zellen vermehren und gemeinsame genetische, biologische und ökologische Merkmale aufweisen. In der Humanpathologie sind Anaplasma, der Erreger der humanen granulozytären Anaplasmose (HGA), und Ehrlichia chajjfeensis, der Erreger der humanen monozytären Ehrlichiose (HME), von größter Bedeutung. Von geringerer Bedeutung sind Neorickertsia sennetsu und B. ewingii.

Morphologie von Ehrlichia und Anaplasma

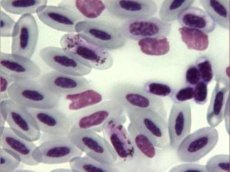

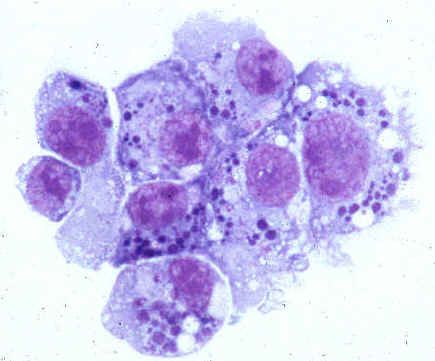

Ehrlichia und Anaplasma sind gramnegative, kleinwüchsige Kokkobazillenbakterien ( Länge 0,5 bis 1,5 mm-km). Morphologisch handelt es sich um pleomorphe kokkoidale oder eiförmige Mikroorganismen, die bei der Färbung nach Romanovsky eine dunkelblaue oder violette Farbe annehmen. Sie werden in spezialisierten Vakuolen – Phagosomen – im Zytoplasma infizierter eukaryotischer Zellen in Form kompakter Cluster – Morulae – nachgewiesen, die aufgrund ihrer äußerlichen Ähnlichkeit mit Maulbeerbeeren so genannt werden.

Es gibt zwei verschiedene morphologische Formen von Ehrlichia (ähnlich wie Chlamydia): größere retikuläre Zellen, die das Stadium der vegetativen Entwicklung charakterisieren, und kleinere Ehrlichia-Zellen, die das stationäre Ruhestadium charakterisieren.

Mikroökologie des Erregers, Wirtsspektrum und natürlicher Lebensraum

Ehrlichien und Apaplasmen sind obligat intrazelluläre Parasiten, die mesodermale Zellen von Säugetieren, vor allem Blutzellen und vaskuläre Endothelzellen, befallen. Ihre Reservoirs sind verschiedene Arten warmblütiger Tiere. Überträger der Erreger sind Ixodid-Zecken, die durch Blutsaugen Mikroorganismen auf ihre Wirte übertragen. Je nach Spektrum der befallenen menschlichen Zellen unterscheidet man Erreger der humanen monozytären Ehrlichiose (befallen vor allem periphere Blutmonozyten) und der humanen granulozytären Anaplasmose (befallen vor allem Granulozyten, vor allem Neutrophile).

Antigene Struktur von Ehrlichia und Anaplasma

Vertreter der Familie Anapfosmataceae weisen gemeinsame antigene Determinanten auf, die die größte Kreuzreaktivität innerhalb von Genogruppen bestimmen.

Physiologie von Ehrlichia und Anaplasma

Anaplasma und Ehrlichia sind langsam wachsende Mikroorganismen, die sich durch transversale Zweiteilung vermehren und vegetative (retikuläre) und ruhende (elementare) Zellen aufweisen, ähnlich wie Chlamydien. Vertreter der Gattungen Anaplasma, Ehrlichia, Neorickettsia und Wolbachia sind obligat intrazelluläre Proteobakterien, die sich in spezialisierten Vakuolen (Phagosomen oder Endosomen) eukaryotischer Zellen, den sogenannten Morulae, vermehren. Der Erreger der humanen monozytären Ehrlichiose vermehrt sich in Monozyten und Makrophagen, der Erreger der humanen granulozytären Anaplasmose in Granulozyten (Neutrophilen).

Pathogenitätsfaktoren von Ehrlichia und Anaplasma

Vertreter der Familie besitzen Oberflächenproteine, die als Adhäsine fungieren. Sie interagieren mit lektinhaltigen assoziierten (für den Erreger der humanen granulozytären Anaplasmose) Rezeptoren der Wirtszellen. Das Vorhandensein von Faktoren, die die phagosomal-lysosomale Fusion verhindern und einen intraphagosomalen Entwicklungszyklus ermöglichen, wurde nachgewiesen. Anapfosmataceae verfügen über einen Mechanismus zur Verzögerung der spontanen Apoptose von Neutrophilen, was deren Reproduktion in ihnen fördert.

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ]

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ]

Pathogenese und Symptome von Ehrlichiose und Anaplasmose

Die Pathogenese der humanen granulozytären Anaplasmose und der humanen monozytären Ehrlichiose beruht im Anfangsstadium auf der Penetration des Erregers durch die Haut und erfolgt unter Beteiligung einer Zecke. An der Penetrationsstelle tritt kein primärer Effekt auf. Der Erreger verbreitet sich lymphogen und anschließend hämatogen. Die Infektion empfindlicher Zielzellen erfolgt in drei Stadien: Eindringen in die Zelle (Beginn der Phagozytose), Vermehrung in membrangebundenen zytoplasmatischen Vakuolen (Phagosomen), Austritt aus der Zelle. Der Infektionsprozess bei der humanen monozytären Ehrlichiose geht mit einer Schädigung der Makrophagen von Milz, Leber, Lymphknoten, Knochenmark und anderen Organen einher. Bei schweren Läsionen entwickelt sich ein hämorrhagisches Syndrom mit Blutungen innerer Organe, gastrointestinalen Blutungen und hämorrhagischen Hautausschlägen.

Die Pathogenese und pathologische Anatomie der menschlichen granulozytären Anaplasmose sind noch nicht ausreichend erforscht.

Die Symptome von Ehrlichiose und Anaplasmose ähneln akuten respiratorischen Virusinfektionen. Hautausschlag tritt bei höchstens 10 % der Patienten mit humaner granulozytärer Anaplasmose auf. Bei Patienten mit humaner granulozytärer Anaplasmose klingen Fieber und andere klinische Manifestationen unter der Behandlung mit Tetracyclinen schnell ab; ohne Antibiotikatherapie kann die Krankheitsdauer bis zu 2 Monate betragen.

Mikrobiologische Diagnostik von Ehrlichiose und Anaplasmose

Die serologische Diagnostik von Ehrlichiose und Anaplasmose ist derzeit die gängigste Methode zur Bestätigung der Diagnose der humanen granulozytären Anaplasmose und der humanen monozytären Ehrlichiose. Zu den Methoden gehören RNIF, ELISA und Immunoblotting auf Basis rekombinanter Proteine (ELISA/Immunoblotting). Diese Methoden sind hochsensitiv und hochspezifisch. Die Serokonversion ist die beste Bestätigungsmethode in der 1. (25 % der Patienten) bzw. 2. (75 %) Krankheitswoche.

Mikroskopische Untersuchung dünner Ausstriche der peripheren Rolle auf das Vorhandensein von Ansammlungen kleiner Bakterien (Morula) in Neutrophilen. Die PCR ermöglicht die Identifizierung der akuten Phase vor dem Einsatz von Antibiotika. Eine Isolierung auf HL-60-Zellkulturen ist ebenfalls möglich.

Prävention und Behandlung von Ehrlichiose und Anaplasmose

Doxycyclin 100 mg 2-mal täglich über 10–21 Tage ist zur Behandlung von Ehrlichiose und Anaplasmose wirksam. Wie bei anderen durch Zecken übertragenen Infektionen werden bei der humanen granulozytären Anaplasmose und der humanen monozytären Ehrlichiose unspezifische Präventionsmaßnahmen und Maßnahmen gegen Zecken eingesetzt.