Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

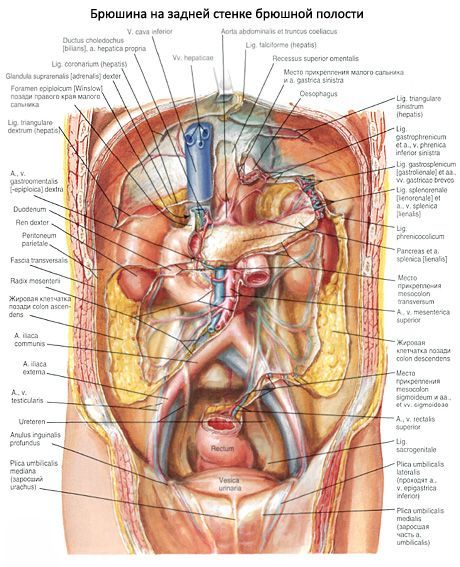

Bruchina

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Das Peritoneum ist eine dünne seröse Membran, die die Bauchhöhle auskleidet und viele der darin befindlichen Organe bedeckt.

Das an die inneren Organe angrenzende Bauchfell, das viele von ihnen teilweise oder vollständig bedeckt, wird als viszerales Bauchfell (Peritoneum viscerale) bezeichnet. Das Bauchfell, das die Bauchwände auskleidet, wird als parietales Bauchfell (Peritoneum parietale) bezeichnet.

Der durch das Peritoneum begrenzte Bauchraum – ein schmaler Spalt zwischen den Peritonealschichten – wird als Peritonealhöhle (Cavitas peritonei) bezeichnet. Unten geht die Peritonealhöhle in die Beckenhöhle über. Bei Männern ist die Peritonealhöhle geschlossen, bei Frauen kommuniziert sie mit der äußeren Umgebung durch die Bauchöffnungen der Eileiter, der Gebärmutterhöhle und der Vagina. Die Peritonealhöhle enthält eine kleine Menge seröser Flüssigkeit, die das Peritoneum befeuchtet und ein freies Gleiten der miteinander in Kontakt stehenden Organe gewährleistet.

Das Peritoneum, das von Organ zu Organ verläuft, bildet Bänder (Falten). Zwei Peritoneumschichten, die von der Rückwand der Bauchhöhle zum Organ verlaufen, bilden das Mesenterium dieses Organs.

Zwischen den Mesenterialschichten befinden sich Gefäße und Nerven. Die Linie des Beginns des Mesenteriums an der Rückwand der Bauchhöhle wird als Mesenteriumwurzel bezeichnet.

Das Peritoneum besteht aus mehreren abwechselnden Schichten von Kollagen und elastischen Fasern, die seitlich der Bauchhöhle von flachen (mesothelialen) Zellen bedeckt sind. Die Oberfläche des Peritoneums beträgt 1,7 m. Es erfüllt Deck- und Schutzfunktionen, enthält Immunstrukturen (Lymphknoten) und Fettgewebe (Fettdepot). Das Peritoneum fixiert die inneren Organe mittels Bändern und Mesenterien.

Die Beziehung des Bauchfells zu den inneren Organen ist nicht dieselbe. Retroperitoneal (retro- oder extraperitoneal) liegen Nieren, Nebennieren, Harnleiter, der größte Teil des Zwölffingerdarms, Bauchspeicheldrüse, Bauchaorta und untere Hohlvene. Diese Organe sind einseitig (vorne) vom Bauchfell bedeckt. Organe, die auf drei Seiten vom Bauchfell bedeckt sind, liegen in Bezug darauf mesoperitoneal (aufsteigender und absteigender Dickdarm, mittleres Drittel des Mastdarms). Organe, die allseitig vom Bauchfell bedeckt sind, nehmen eine intraperitoneale (intraperitoneale) Position ein. Zu dieser Organgruppe gehören Magen, Jejunum und Ileum, Quer- und Sigmadarm, oberer Teil des Mastdarms, Milz und Leber.

Das parietale Peritoneum bedeckt die vordere Bauchwand und verläuft oben auf das Zwerchfell, seitlich auf die Seitenwände der Bauchhöhle und unten auf die untere Wand der Beckenhöhle. Im Beckenbereich befinden sich 5 Falten an der vorderen Bauchwand. Die unpaarige mittlere Nabelfalte (Plica umbilicalis mediana) verläuft von der Spitze der Harnblase bis zum Nabel und enthält einen verwachsenen, mit Peritoneum bedeckten Urachus. Die paarige mittlere Nabelfalte (Plica umbilicalis medialis) enthält an ihrer Basis (jede) eine verwachsene Nabelarterie. Die paarige seitliche Nabelfalte (Plica umbilicalis lateralis) wird von der Arteria epigastrica inferior gebildet, die ebenfalls vom parietalen Peritoneum bedeckt ist. Zwischen den Falten befinden sich Grübchen – Schwachstellen in der vorderen Bauchwand (Bereiche der möglichen Bildung von Leistenhernien). Oberhalb der Harnblase, beidseits der mittleren Nabelfalte, liegen die rechten und linken Fossae supravesicales dextra et sinistra. Hier bilden sich keine Hernien. Zwischen der mittleren und seitlichen Nabelfalte befindet sich beidseitig je eine Fossa inguinalis medialis. Jede dieser Fossae entspricht dem oberflächlichen Ring des Leistenkanals. Außerhalb der seitlichen Nabelfalte befindet sich die Fossa inguinalis lateralis. In der Fossa inguinalis lateralis befindet sich der tiefe Ring des Leistenkanals.

Das parietale Peritoneum der vorderen Bauchwand oberhalb des Nabels bildet eine Falte – das sichelförmige Band der Leber (lig.falciforme, s.hepatis). Von der Bauchwand und dem Zwerchfell verläuft dieses Band hinunter zur Zwerchfelloberfläche der Leber, wo seine beiden Blätter in die viszerale Hülle (Peritoneum) der Leber übergehen. Am freien unteren (vorderen) Rand des sichelförmigen Bandes befindet sich das runde Band der Leber, eine überwucherte Nabelvene. Die Blätter des sichelförmigen Bandes divergieren hinten seitlich und gehen in das Koronarband der Leber über. Das Koronarband (lig.coronarium) befindet sich frontal und stellt den Übergang des viszeralen Peritoneums der Zwerchfelloberfläche der Leber in das parietale Peritoneum der hinteren Wand der Bauchhöhle dar. An den Rändern dehnt sich das Koronarband aus und bildet das rechte und linke Dreiecksband (ligg.triangularia dextra et sinistra). Das viszerale Peritoneum der Unterseite der Leber bedeckt die Gallenblase von unten. Von der Unterseite der Leber, vom Bereich ihrer Tore, verläuft das viszerale Peritoneum in Form von zwei Blättern zur kleinen Kurvatur des Magens und zum Anfangsabschnitt des Zwölffingerdarms. Diese beiden Blätter des Peritoneums bilden das links gelegene hepatogastricum-Band (lig.hepatogastricum) und das rechts gelegene hepatoduodenale Band (lig.hepatoduodenale). In der Dicke des hepatoduodenalen Bandes befinden sich von rechts nach links der gemeinsame Gallengang, die Pfortader (etwas dahinter) und die eigentliche Leberarterie sowie Lymphgefäße und -knoten und Nerven. Das Ligamentum hepatogastricum und das Ligamentum hepatoduodenale bilden zusammen das kleine Netz (Omentum minus).

Die Blätter des viszeralen Peritoneums der Vorder- und Hinterwand des Magens im Bereich seiner großen Kurvatur verlaufen (hängen herab) bis zur Höhe der oberen Öffnung des kleinen Beckens (oder etwas höher), klappen dann zurück und steigen nach oben zur Hinterwand des Bauches (auf Höhe der Bauchspeicheldrüse). Die vier Blätter des viszeralen Peritoneums, die unterhalb der großen Kurvatur des Magens gebildet werden, bilden das große Netz (Omentum majus). Auf Höhe des Querkolons verschmelzen alle vier Blätter des großen Netzes mit dem Netzband der Vorderwand des Querkolons. Dann liegen die hinteren Blätter des großen Netzes auf dem Mesenterium des Querkolons, gehen zur hinteren Bauchwand und gehen in das parietale Peritoneum der Hinterwand der Bauchhöhle über. An der Vorderkante der Bauchspeicheldrüse verläuft ein Blatt des Peritoneums (die hintere Platte des großen Netzes) auf die Vorderfläche der Bauchspeicheldrüse, das andere nach unten und gelangt in das obere Blatt des Mesenteriums des Querkolons. Der Teil des großen Netzes zwischen der großen Magenkurvatur und dem Querkolon wird als Ligamentum gastrocolica (lig.gastrocolicum) bezeichnet. Das große Netz bedeckt den Dünndarm und Teile des vorderen Dickdarms. Zwei Blätter des Peritoneums, die von der großen Magenkurvatur zum Milzhilus verlaufen, bilden das Ligamentum gastrosplenicum (lig.gastrolienale). Die Blätter, die vom kardialen Teil des Magens zum Zwerchfell verlaufen, bilden das Ligamentum gastrophrenicum (lig.gastrophrenicum). Das Phrenicus-Milz-Band (Lig. phrenicolienale) ist eine Verdoppelung des Bauchfells, die vom Zwerchfell zum hinteren Ende der Milz verläuft.

Die Bauchhöhle ist in ein oberes und ein unteres Stockwerk unterteilt, die durch das Querkolon und sein Mesenterium begrenzt werden. Das obere Stockwerk der Bauchhöhle wird von oben durch das Zwerchfell, an den Seiten durch die Seitenwände der Bauchhöhle (Bauchhöhle) und von unten durch das Querkolon und sein Mesenterium begrenzt. Das Mesenterium des Querkolons geht in Höhe der hinteren Enden der 10. Rippe in die hintere Wand der Bauchhöhle über. Magen, Leber und Milz befinden sich im oberen Stockwerk der Bauchhöhle. Auf Höhe des oberen Stockwerks befinden sich das retroperitoneale Pankreas und die oberen Abschnitte des Zwölffingerdarms (sein Anfangsteil, der Bulbus, befindet sich intraperitoneal). Im oberen Stockwerk der Bauchhöhle werden drei relativ begrenzte Schleimbeutel unterschieden: Leber-, Vormagen- und Netzbeutel.

Die Leberschleimbeutel (Bursa hepatica) befindet sich im rechten Hypochondrium und umfasst den rechten Leberlappen. Sie hat eine suprahepatische Fissur (subdiaphragmatischer Raum) und eine subhepatische Fissur (subhepatischer Raum). Die Leberschleimbeutel wird oben durch das Zwerchfell, unten durch das Querkolon und dessen Mesenterium, links durch das sichelförmige Leberband und hinten (in den oberen Abschnitten) durch das Koronarband begrenzt. Die Leberschleimbeutel kommuniziert mit der Vormagenschleimbeutel und dem rechten Seitenkanal.

Die prägastrische Bursa (Bursa pregastrica) befindet sich in der Frontalebene vor dem Magen und dem kleinen Netz. Ihre rechte Begrenzung bildet das Ligamentum falciforme der Leber, ihre linke das Ligamentum phrenicum-colicum. Die obere Wand der prägastrischen Bursa wird vom Zwerchfell gebildet, die untere vom Querkolon und die vordere von der vorderen Bauchdecke. Rechts kommuniziert die prägastrische Bursa mit der subhepatischen Fissur und der Bursa omentalis, links mit dem linken Seitenkanal.

Die Bursa omentalis (Bursa omentalis) befindet sich hinter dem Magen, dem kleinen Netz und dem Ligamentum gastrocolicum. Die Bursa omentalis wird oben vom Lobus caudatus der Leber und unten von der hinteren Platte des großen Netzes begrenzt, die mit dem Mesenterium des Querkolons verwachsen ist. Dahinter wird die Bursa omentalis vom parietalen Peritoneum begrenzt, das die Aorta, die untere Hohlvene, den oberen Pol der linken Niere, die linke Nebenniere und die Bauchspeicheldrüse bedeckt. Die Höhle der Bursa omentalis ist ein frontal gelegener Schlitz mit drei Vertiefungen (Taschen). Der obere Recessus omentalis (Recessus superior omentalis) befindet sich zwischen dem lumbalen Teil des Zwerchfells hinten und der hinteren Oberfläche des Lobus caudatus der Leber vorne. Der Recessus splenius lienalis (Milzaussparung) wird vorne durch das Ligamentum gastrosplenicum, hinten durch das Ligamentum phrenicus-milz und links durch den Milzhilus begrenzt. Der Recessus omentalis inferior (Omentalis inferior) befindet sich zwischen dem Ligamentum gastrocolicum oben und vorne und der hinteren Platte des Omentum majus, die mit dem Mesenterium des Querkolons dahinter verschmolzen ist. Die Bursa omentalis kommuniziert mit der Bursa hepatica (subhepatische Fissur) durch das Foramen omentalis (Foramen epiploicum, s.omentale) oder Foramen vinsloy. Diese 3-4 cm große Öffnung wird vorne durch das Ligamentum hepatoduodenale begrenzt, das die Pfortader, die Leberarterie und den gemeinsamen Lebergang enthält. Die hintere Wand der Öffnung wird vom parietalen Peritoneum gebildet, das die untere Hohlvene bedeckt. Oben wird das Foramen omentalis durch den Lobus caudatus der Leber begrenzt, unten durch den oberen Teil des Zwölffingerdarms.

Die untere Etage der Bauchhöhle befindet sich unter dem Querkolon und seinem Mesenterium. Von unten wird es durch das parietale Peritoneum begrenzt, das den Boden des kleinen Beckens auskleidet. In der unteren Etage der Bauchhöhle befinden sich zwei parakolische Sulcus (zwei Seitenkanäle) und zwei Mesenterialsinus. Der rechte parakolische Sulcus (Sulcus paracolicus dexter) oder rechte Seitenkanal befindet sich zwischen der rechten Bauchdecke und dem aufsteigenden Dickdarm. Der linke parakolische Sulcus (Sulcus paracolicus sinister) oder linke Seitenkanal wird durch die linke Bauchdecke und den absteigenden Dickdarm begrenzt. An der Rückwand der Bauchhöhle, zwischen dem aufsteigenden Dickdarm rechts und dem absteigenden Dickdarm links, befinden sich zwei Mesenterialsinus, deren Grenze durch die Wurzel des Dünndarmmesenteriums gebildet wird. Die Wurzel des Mesenteriums erstreckt sich von der Höhe des Duodenojejunalübergangs links an der Hinterwand der Bauchhöhle bis zur Höhe des Iliosakralgelenks rechts. Der rechte Mesenterialsinus (Sinus mesentericus dexter) wird rechts durch den aufsteigenden Dickdarm, oben durch die Mesenteriumswurzel des Querkolons und links durch die Mesenteriumswurzel des Jejunums und Ileums begrenzt. Innerhalb des rechten Mesenterialsinus befinden sich der retroperitoneale Endabschnitt des absteigenden Teils des Duodenums und sein horizontaler Teil, der untere Teil des Pankreaskopfes, ein Teil der unteren Hohlvene von der Mesenteriumswurzel des Dünndarms unten bis zum Duodenum oben sowie der rechte Harnleiter, Gefäße, Nerven und Lymphknoten. Der rechte Mesenterialsinus enthält einen Teil der Ileumschlingen. Der linke Mesenterialsinus (Sinus mesentericus sinister) wird links durch den absteigenden Dickdarm und das Mesenterium des Sigmas sowie rechts durch die Wurzel des Dünndarmmesenteriums begrenzt. Unten kommuniziert dieser Sinus weit mit der Beckenhöhle. Im linken Mesenterialsinus befinden sich retroperitoneal der aufsteigende Teil des Zwölffingerdarms, die untere Hälfte der linken Niere, der Endabschnitt der Bauchaorta, der linke Harnleiter, Gefäße, Nerven und Lymphknoten; der Sinus enthält hauptsächlich Schlingen des Jejunums.

Das parietale Peritoneum, das die hintere Wand der Bauchhöhle auskleidet, weist Vertiefungen (Gruben) auf – mögliche Stellen für die Bildung von retroperitonealen Hernien. Der obere und untere Recessus duodenales (Recessus duodenales superior et inferior) befinden sich oberhalb und unterhalb der Flexur duodenojejunalis.

Ober- und Unterhalb des Ileozökalübergangs befinden sich der obere und untere Recessus ileocaecalis superior et inferior. Unter der Kuppel des Blinddarms befindet sich ein retrozökaler Recessus (Recessus retrocaecalis). Linksseitig der Wurzel des Sigmamesenteriums befindet sich ein intersigmoidaler Recessus (Recessus intersygmoideus).

In der Beckenhöhle bildet das Peritoneum, das zu seinen Organen übergeht, ebenfalls Vertiefungen. Beim Mann bedeckt das Peritoneum die Vorderseite des oberen Rektumabschnitts, geht dann zur Rückseite und dann zur oberen Wand der Harnblase über und setzt sich im parietalen Peritoneum der vorderen Bauchdecke fort. Zwischen Harnblase und Rektum befindet sich eine mit Peritoneum ausgekleidete rektovesikale Vertiefung (Exavacio recto vesicalis). Sie wird an den Seiten von rektovesikalen Falten (Plicae recto vesicales) begrenzt, die in anteroposteriorer Richtung von den Seitenflächen des Rektums zur Harnblase verlaufen. Bei der Frau geht das Peritoneum von der Vorderseite des Rektums zur Rückwand des oberen Vaginalabschnitts über, steigt weiter nach oben, bedeckt Gebärmutter und Eileiter von hinten und dann von vorne und geht zur Harnblase über. Zwischen Gebärmutter und Harnblase befindet sich der Recessus vesicouterinus (Exavacio vesicoutenna). Zwischen Gebärmutter und Rektum befindet sich die tiefer gelegene Exavacio rectouterina (Exavacio rectouterina), auch Douglas-Tasche genannt. Sie ist ebenfalls mit Bauchfell ausgekleidet und wird seitlich von den Plicae rectouterinae begrenzt.

Die Peritonealschleimhaut des Darms ist weitgehend mit der Umwandlung des Gekröses des Primärdarms verbunden. Im ersten Monat der Embryogenese ist der Hauptdarm (unterhalb des Zwerchfells) mittels des ventralen und dorsalen Gekröses, Abkömmlingen der Splanchnopleura, an der Vorder- und Hinterwand des Embryos aufgehängt. Das ventrale Gekröse unterhalb der Nabelöffnung verschwindet frühzeitig, und der obere Teil wandelt sich in das kleine Netz und das sichelförmige Band der Leber um. Das dorsale Gekröse verändert seine Position infolge des verstärkten Wachstums (der Ausdehnung) der großen Magenkurvatur und seiner Rotation nach unten und rechts. Infolge der Rotation des Magens von der Sagittal- in die Querlage und des verstärkten Wachstums seines dorsalen Gekröses tritt das dorsale Gekröse unter der großen Magenkurvatur hervor und bildet eine taschenartige Ausstülpung (das große Netz). Der hintere Anteil des dorsalen Mesenteriums setzt sich an der Hinterwand der Bauchhöhle fort und bildet auch den Ausgangspunkt für das Mesenterium des Dünn- und Dickdarms.

Von der Vorderwand des sich bildenden Zwölffingerdarms wachsen paarweise ektodermale Vorsprünge in die Dicke des ventralen Mesenteriums – die Rudimente von Leber und Gallenblase. Die Bauchspeicheldrüse entsteht aus den verschmolzenen ventralen und dorsalen Vorsprüngen des Endoderms des zukünftigen Zwölffingerdarms und wächst in das dorsale Mesenterium hinein. Durch die Rotation des Magens und das Wachstum der Leber verlieren Zwölffingerdarm und Bauchspeicheldrüse ihre Beweglichkeit und nehmen eine retroperitoneale Position ein.

Altersbedingte Merkmale des Peritoneums

Das Bauchfell eines Neugeborenen ist dünn und durchsichtig. Das subperitoneale Fettgewebe ist schwach entwickelt. Daher sind Blutgefäße und Lymphknoten durch das Bauchfell sichtbar.

Das kleine Netz ist relativ gut ausgebildet, die Netzöffnung bei Neugeborenen ist groß. Das große Netz ist in diesem Alter kurz und dünn. Es bedeckt die Dünndarmschlingen nur teilweise. Mit zunehmendem Alter verlängert und verdickt sich das große Netz, und in seiner Dicke erscheinen viel Fettgewebe und Lymphknoten. Die Vertiefungen des parietalen Peritoneums, die vom Peritoneum gebildeten Falten und Gruben sind schlecht ausgeprägt. Ihre Tiefe nimmt mit zunehmendem Alter zu. Mit zunehmendem Alter, insbesondere bei älteren Menschen, bilden sich häufig Verwachsungen (Adhäsionen) zwischen den viszeralen und parietalen Schichten des Peritoneums, was den Funktionszustand der inneren Organe beeinträchtigt.

Was muss untersucht werden?

Wie zu prüfen?

[

[