Arthrose: Auswirkung der Meniskektomie auf den Gelenkknorpel

Last reviewed: 20.05.2018

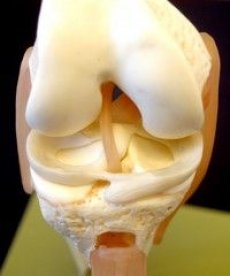

Wie bereits erwähnt, spielen die Gelenkmenisken eine wichtige Rolle für die normale Gelenkfunktion. Sie sind Strukturen, die die Kongruenz der Gelenkflächen von Femur und Tibia erhöhen, die seitliche Stabilität verbessern und die Verteilung der Synovialflüssigkeit sowie den Nährstoffaustausch mit dem Gelenkknorpel verbessern. Eine vollständige oder partielle Meniskektomie führt zu einer Änderung der Belastungsrichtung der Tibiagelenkfläche, was zu einer Degeneration des Gelenkknorpels führt.

Zahlreiche Studien untersuchten die Auswirkungen einer Meniskusentfernung auf die Biomechanik des Gelenks sowie die Entstehung degenerativer Prozesse im Gelenkknorpel und subchondralen Knochen bei Tieren (meist Hunden und Schafen). Zunächst wurde der Innenmeniskus des Kniegelenks entfernt. Später stellte sich jedoch heraus, dass eine Entfernung des Außenmeniskus zu einer schnelleren Entwicklung von Arthrose führt.

Little et al. (1997) untersuchten mittels lateraler Meniskektomie bei Schafen Veränderungen des Gelenkknorpels und des subchondralen Knochens in verschiedenen Bereichen des Kniegelenks. Typische histologische Befunde, die induzierte Veränderungen des Gelenkknorpels sechs Monate nach der Operation verdeutlichten, waren Knorpelzerfaserung, verminderte Proteoglykankonzentration und verringerte Chondrozytenzahl. Unter den veränderten Knorpelbereichen des subchondralen Knochens wurden Kapillarwachstum in die verkalkte Knorpelzone, eine Verlagerung des „Wellenrandes“ nach außen und eine Verdickung der schwammartigen Substanz des subchondralen Knochens beobachtet.

In der Studie von P. Ghosh et al. (1998) wurde gezeigt, dass 9 Monate nach der lateralen Meniskektomie bei Schafen Anzeichen eines subchondralen Knochenumbaus und einer Zunahme seiner Mineraldichte infolge einer Degeneration des Gelenkknorpels auftreten. In Zonen, die aufgrund der Entfernung des lateralen Meniskus einer ungewöhnlich hohen mechanischen Belastung ausgesetzt sind (lateraler Kondylus des Femurs und laterale Platte der Tibia), wurde eine erhöhte Synthese von Dermatansulfat-haltigen Proteoglykanen festgestellt, obwohl eine erhöhte Synthese von Proteoglykanen des gleichen Typs auch im Knorpel der medialen Platte gefunden wurde. Es stellte sich heraus, dass Dermatansulfat-haltige Proteoglykane hauptsächlich durch Decorin repräsentiert werden. Seine höchste Konzentration wurde in den mittleren und tiefen Zonen des Gelenkknorpels gefunden.

Neben der erhöhten Synthese von Dermatansulfat-haltigen Proteoglykanen in den durch die Entfernung des Außenmeniskus stark belasteten Knorpelbereichen wurde ein erhöhter Aggrecan-Katabolismus festgestellt, der durch die Freisetzung seiner Fragmente aus Knorpelexplantaten in das Nährmedium sowie eine hohe Aktivität von MMP und Aggrecanasen belegt wurde. Da die entzündliche Aktivität in diesem Osteoarthrosemodell minimal war, vermuteten die Autoren Chondrozyten als Quelle der Enzyme.

Obwohl viele Fragen noch offen sind, zeigen die oben beschriebenen Studien eine mögliche Rolle biomechanischer Faktoren in der Pathogenese von Arthrose. Chondrozyten können die mechanischen Eigenschaften ihrer Umgebung „spüren“ und reagieren auf Veränderungen mit der Synthese einer extrazellulären Matrix (ECM), die höheren Belastungen standhält und so Knorpelschäden vorbeugt. Bei jungen Tieren induzierte moderate körperliche Betätigung die Synthese einer Aggrecan-reichen ECM. Diese hypertrophe (oder adaptive) Phase der Chondrozytenreaktion kann mehrere Jahre andauern und sorgt für eine stabile mechanische Belastung des Gelenkknorpels. Wird dieses Gleichgewicht jedoch durch eine erhöhte Intensität oder Dauer der Belastung gestört oder durch Veränderungen der normalen Biomechanik des Gelenks nach einer Verletzung oder Operation oder durch eine verminderte Fähigkeit der Chondrozyten, die ECM-Synthese als Reaktion auf erhöhte Belastung (während des Alterns) zu steigern, zieht die Einwirkung endokriner Faktoren erhebliche Veränderungen auf Zell- und Matrixebene nach sich: Die Synthese von Proteoglykanen und Kollagen Typ II wird gehemmt, während die Synthese von Decorin und Kollagen Typ I, III und X stimuliert wird. Gleichzeitig mit der Veränderung der Biosynthese steigt der ECM-Katabolismus sowie der MMP- und Aggrecanasen-Spiegel. Es ist nicht bekannt, wie mechanische Belastung die Resorption der umgebenden ECM durch Chondrozyten fördert; dieser Prozess wird wahrscheinlich durch Prostanoide, Zytokine (wie IL-1p oder TNF-a und freie Sauerstoffradikale) vermittelt. An dieser Stelle muss die Rolle der Synovitis bei Osteoarthritis erwähnt werden, da die wahrscheinlichste Quelle der oben genannten Katabolismusmediatoren makrophagenähnliche Synovozyten und Leukozyten sein könnten, die in die Synovialmembran des Gelenks eindringen.

Eine Studie von OD Chrisman et al. (1981) zeigte, dass traumatische Gelenkverletzungen die Produktion einer Prostaglandin-Vorstufe, Arachidonsäure, stimulieren. Die Membranen geschädigter Chondrozyten gelten als Quelle der Arachidonsäure. Es ist bekannt, dass Arachidonsäure durch das Enzym Cyclooxygenase (COX) rasch in Prostaglandine umgewandelt wird. Es wurde nachgewiesen, dass Prostaglandine, insbesondere PGE 2, mit Chondrozytenrezeptoren interagieren und die Expression ihrer Gene verändern. Es bleibt jedoch unklar, ob Arachidonsäure die Produktion von Proteinasen und Aggrecanasen stimuliert oder hemmt. Frühere Studien haben gezeigt, dass PGE 2 die MMP-Produktion steigert und zum Abbau von Gelenkknorpel führt. Den Ergebnissen anderer Studien zufolge hat PGE 2 eine anabole Wirkung auf die ECM und fördert zudem deren Integrität, indem es die Zytokinproduktion durch Chondrozyten hemmt. Möglicherweise sind die widersprüchlichen Ergebnisse dieser Studien auf die unterschiedlichen Konzentrationen von PGE2 zurückzuführen, die dort verwendet wurden.

Als Reaktion auf eine Schädigung des Gelenkknorpels kann eine geringe Menge IL-1β (das wichtigste Zytokin, das die Synthese und Freisetzung von MMPs stimuliert und die Aktivität ihrer natürlichen Inhibitoren hemmt) gebildet werden, was zu einem weiteren Gewebeabbau führt.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Studien haben gezeigt, dass die Aufrechterhaltung einer unterschwelligen dynamischen Belastung des Gelenks die Proliferation von Chondrozyten bewirkt, die neuen mechanischen Bedingungen standhalten können, was den Beginn des hypertrophen Stadiums der Osteoarthrose bedeutet. Hypertrophierte Chondrozyten sind Zellen im letzten Differenzierungsstadium, was bedeutet, dass die Expression der Gene der Hauptmatrixelemente in ihnen verändert ist. Daher wird die Synthese von Aggrecan-Proteoglykanen und Kollagen Typ II gehemmt und die Synthese von Decorin, Kollagenen Typ I, III und X erhöht.

Ein verminderter Aggrecan- und Typ-II-Kollagen-Gehalt in der extrazellulären Matrix, verbunden mit einem Ungleichgewicht zwischen Synthese- und Abbauprozessen, führt dazu, dass der Gelenkknorpel nur unzureichend auf mechanische Belastungen reagiert. Dadurch verlieren Chondrozyten ihren Schutz, und der Prozess gelangt in das dritte, katabole Stadium, das durch übermäßige proteolytische Aktivität und die Sekretion autokriner und parakriner Regulationsfaktoren gekennzeichnet ist. Morphologisch ist dieses Stadium durch die Zerstörung der extrazellulären Matrix des Gelenkknorpels gekennzeichnet; klinisch entspricht es einer manifesten Osteoarthrose. Diese Hypothese stellt zwar eine vereinfachte Darstellung aller komplexen Prozesse einer Osteoarthrose dar, verallgemeinert aber das moderne Konzept der Pathobiologie der Osteoarthrose.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ]