Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Überaktive Blase

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

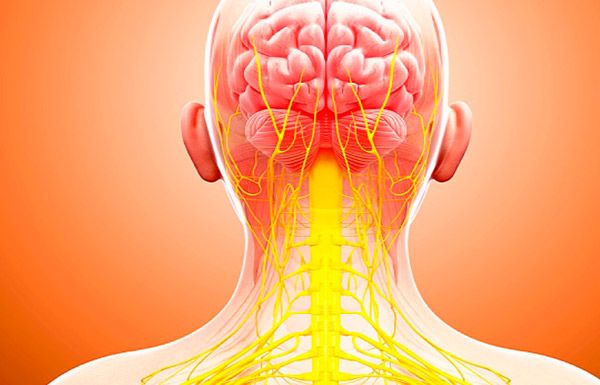

Die überaktive Blase ist ein klinisches Syndrom, das durch dringenden Harndrang mit oder ohne dringende Harninkontinenz gekennzeichnet ist und in der Regel mit häufigem Wasserlassen und Nykturie einhergeht. Die überaktive Blase entsteht durch eine neurogene oder idiopathische Detrusorüberaktivität. Eine neurogene Detrusorüberaktivität wird mit neurologischen Erkrankungen in Verbindung gebracht.

[ 1 ]

[ 1 ]

Ursachen überaktive Blase

Bei einer idiopathischen Detrusorüberaktivität ist die Ursache der unwillkürlichen Detrusorkontraktionen unbekannt. Wenn häufiges und dringendes Wasserlassen nicht mit einer Detrusorüberaktivität einhergeht und keine anderen Ursachen vorliegen, spricht man von einer „überaktiven Blase ohne Detrusorüberaktivität“.

Der Begriff „überaktive Blase“ ist somit ein allgemeiner Begriff, der alle oben genannten Störungen des Wasserlassens bezeichnet und gleichzeitig nicht den Anspruch erhebt, die bekannte Terminologie der International Continence Society zu ersetzen, die von einem engen Kreis von Urologen verwendet wird.

Terminologie der International Continence Society nach Abrams P. et al. (2002).

Zu ersetzende Begriffe |

Empfohlene Begriffe |

Detrusorhyperreflexie |

Neurogene Detrusorüberaktivität |

Detrusorinstabilität |

Idopathische Detrusorüberaktivität |

Motorische Dringlichkeit |

Abwesend |

Sensorische Dringlichkeit |

Überaktive Blase ohne Umweg Überaktivität |

Motorische Dranginkontinenz |

Harninkontinenz durch Detrusorüberaktivität mit imperativem Harndrang |

Reflexinkontinenz |

Harninkontinenz durch Detrusorüberaktivität ohne Harndrang |

Es ist erwiesen, dass eine überaktive Blase sowohl neurogene als auch nicht-neurogene Ursachen haben kann. Neurogene Störungen treten in den supraspinalen Zentren des Nervensystems und den Bahnen des Rückenmarks auf, während nicht-neurogene Störungen auf altersbedingte Veränderungen des Detrusors, des IVO und anatomische Veränderungen der Harnröhren- und Blasenposition zurückzuführen sind.

Bei Hyperaktivität sind einige morphologische Veränderungen des Detrusors bekannt.

Daher weisen die meisten Patienten mit überaktiver Blase eine Abnahme der Dichte cholinerger Nervenfasern auf, die eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Acetylcholin aufweisen. Diese Veränderungen werden als „postsynaptische cholinerge Denervierung des Detrusors“ bezeichnet.

Symptome überaktive Blase

Eine überaktive Blase weist folgende Symptome auf: häufiges Wasserlassen tagsüber und nachts; sie treten etwa doppelt so häufig ohne dringenden Harndrang und dreimal so häufig ohne dringende Harninkontinenz auf. Dringende Harninkontinenz ist die schwerwiegendste Manifestation einer überaktiven Blase, da sie den Patienten erhebliches Leid verursacht. Die Besonderheit des Verlaufs einer überaktiven Blase liegt in der Dynamik ihrer Symptome. Nach dreijähriger Beobachtung bildet sich die dringende Harninkontinenz bei fast einem Drittel der Patienten ohne Behandlung spontan zurück und tritt zu unterschiedlichen Zeitpunkten erneut auf.

Was muss untersucht werden?

Wie zu prüfen?

Welche Tests werden benötigt?

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung überaktive Blase

Die Behandlung einer überaktiven Blase zielt in erster Linie darauf ab, die verlorene Kontrolle über die Speicherfunktion der Blase wiederherzustellen. Bei allen Formen der überaktiven Blase steht die medikamentöse Behandlung im Vordergrund. Anticholinergika (M-Anticholinergika) sind die Standardmedikamente der Wahl. In der Regel werden Medikamente mit Verhaltenstherapie, Biofeedback oder Neuromodulation kombiniert.

Der Wirkungsmechanismus von Anticholinergika beruht auf der Blockade postsynaptischer (m2, m1) muskarinischer cholinerger Rezeptoren des Detrusors. Dies reduziert oder verhindert die Wirkung von Acetylcholin auf den Detrusor, verringert dessen Hyperaktivität und erhöht die Blasenkapazität.