Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

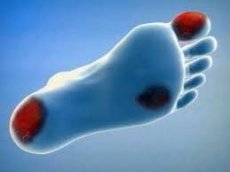

Gangrän des Fußes

Zuletzt überprüft: 05.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Wie häufig kommt Fußbrand vor?

Obliterierende Erkrankungen der Beinarterien betreffen bis zu 2 % der Weltbevölkerung, die überwiegende Mehrheit davon sind Männer. Ein allmähliches Fortschreiten der Erkrankung über 5 Jahre führt bei 10–40 % der Patienten zu einer kritischen Ischämie der unteren Extremitäten. Die Mortalität variiert zwischen 6–35 %.

In 30–60 % der Fälle wird Gangrän durch einen akuten Verschluss der Hauptarterien verursacht. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 45 %. Bei einer Extremitätennekrose infolge einer ileofemoralen Phlebothrombose, einer eher seltenen, aber äußerst schweren Erkrankung, liegt die Sterblichkeitsrate bei 60 %.

Was verursacht eine Fußbrandwunde?

Gangrän des Fußes kennzeichnet das Endstadium einer chronischen arteriellen Insuffizienz der Beine. Sie wird durch allmählich fortschreitende Erkrankungen der Hauptarterien verursacht. Ein plötzlicher Verschluss der Hauptarterien der unteren Extremitäten während einer Embolie oder Thrombose führt zu einer akuten Ischämie. Die Entwicklung von Kontrakturen in den Gelenken weist auf das Absterben von Muskelgewebe hin. Die morphologische Untersuchung solcher Patienten zeigt eine Nekrose des Beingewebes, obwohl keine äußeren Anzeichen einer Gangrän vorliegen.

Ileofemorale Phlebothrombose, die mit der Entwicklung der sogenannten blauen Phlegmasie der Extremität auftritt; Durchblutungsstörungen in kleinen "Nicht-Haupt"-Gefäßen (z. B. bei Diabetes mellitus und verschiedenen Arteriitis), Traumata (mechanisch, thermisch, chemisch) der distalen Teile der Beine - all dies führt auch zur Zerstörung und Nekrose von Geweben. Die Folge der Erkrankung kann nicht nur der Verlust eines Beines, sondern auch der Tod des Patienten durch Intoxikation sein.

Welche Arten von Fußbrand gibt es?

Abhängig von der Reaktion des den nekrotischen Herd umgebenden Gewebes wird zwischen feuchter und trockener Gangrän des Fußes unterschieden.

Hyperämie, Schwellung des Gewebes um nekrotische Massen in Kombination mit einem charakteristischen üblen Geruch sind charakteristisch für die feuchte Form. Seine Entwicklung wird in der Regel durch fäulniserregende Mikroorganismen hervorgerufen.

Wie erkennt man Fußbrand?

Bei der Untersuchung eines Patienten mit Fußbrand ist es wichtig, die zugrunde liegende Ursache für die Entstehung zu ermitteln und die Lebensfähigkeit des Beingewebes auf verschiedenen Ebenen zu beurteilen. Nach Abschluss aller Untersuchungen muss über die Möglichkeit einer Revaskularisierung der Extremität entschieden werden, um das Fortschreiten der Nekrose zu verhindern.

Arterieninsuffizienz ist gekennzeichnet durch Taubheitsgefühl und ständige Schmerzen in den Beinen, die beim Absenken des Beins nachlassen. Eine allmählich zunehmende Claudicatio intermittens in der Anamnese ist charakteristisch für eine obliterierende Thrombangiitis oder unspezifische Aortoarteriitis in jungen Jahren sowie für eine obliterierende Arteriosklerose bei älteren Menschen. Starke Kältegefühle in den Beinen, Sensibilitätsstörungen und motorische Aktivität treten bei Embolien oder Thrombosen der Hauptarterien der Beine auf. Eine schnelle Ödementwicklung ist typisch für eine Phlebothrombose. Mäßige Schmerzen im Nekrosebereich sind charakteristisch für Erkrankungen, die auf Mikrozirkulationsstörungen beruhen.

Bei der Untersuchung eines Patienten mit Gangrän der unteren Extremität sollte auf seine Position geachtet werden. So ist für einen Patienten mit dekompensierter arterieller Insuffizienz eine sitzende Position auf einem Bett mit abgesenktem Bein, das er regelmäßig reibt, typisch. Im Gegensatz dazu liegt der Patient bei einer venösen Pathologie in der Regel mit angehobener unterer Extremität.

Die Ätiologie der Nekrose lässt sich auch anhand des Aussehens der Extremität beurteilen. Hypotrophie, Haarausfall und Pilzinfektionen der Nagelplatten sind charakteristische Anzeichen einer chronischen arteriellen Insuffizienz. Ödeme und Zyanose oder Blässe der Beine sind typisch für eine akute venöse bzw. arterielle Insuffizienz.

Kalte Haut beim Abtasten weist auf eine Extremitätenischämie hin. Der wichtigste Schritt der klinischen Untersuchung eines Patienten mit trophischen Erkrankungen ist die Bestimmung des arteriellen Pulses in der betroffenen Extremität. Wird der Puls in den distalen Abschnitten erkannt, kann eine Pathologie des Hauptblutflusses ausgeschlossen werden. Das Fehlen eines Pulses an typischen Punkten (unter der Leistenfalte, in der Kniekehle, am Rücken oder hinter dem Innenknöchel) weist auf eine arterielle Insuffizienz hin. Kontrakturen im Sprung- oder Kniegelenk sind typisch für eine schwere Ischämie.

Bei einer Gangrän des Fußes sind bei chirurgischen Patienten Standarduntersuchungen erforderlich:

- allgemeiner Bluttest;

- biochemischer Bluttest;

- Bestimmung des Blutzuckerspiegels.

Eine mikrobiologische Untersuchung des nekrotischen Herdes mit Bestimmung der Empfindlichkeit der Mikroflora gegenüber verschiedenen antibakteriellen Medikamenten ist obligatorisch.

Es empfiehlt sich, die instrumentelle Untersuchung des Patienten mit einem Ultraschall-Duplex-Angioscan zu beginnen. Mit dieser Methode können mehrere grundlegende Fragen beantwortet werden.

- Liegt eine signifikante Pathologie der Hauptgefäße der Beine vor?

- Ist eine chirurgische Revaskularisierung der Extremität möglich?

- Geht eine okklusiv-stenotische Läsion der Hauptarterien mit ausgeprägten hämodynamischen Störungen einher?

Die Antwort auf die letzte Frage kann durch Messung des systolischen Drucks in den Hauptarterien im unteren Beindrittel mittels Ultraschall-Doppler ermittelt werden. Ein systolischer Druck in den Tibiaarterien unter 50 mmHg oder ein Knöchel-Arm-Index unter 0,3 weisen auf eine kritische Ischämie der distalen Unterschenkel hin. Eine Angiographie bei Patienten mit Gangrän ist nur zur Vorbereitung gefäßchirurgischer Eingriffe gerechtfertigt.

Eine der aussagekräftigsten Methoden zur Beurteilung der Gewebedurchblutung bei Gangrän der Beine ist die Szintigraphie mit 11Tc-Pyrfotech. Dieses Radiopharmakon hat eine Affinität zu Knochengewebe und Nekroseherden (insbesondere bei perifokalen Entzündungen). Die Verteilung des Isotops in den Beinen wird 2,5 Stunden nach intravenöser Gabe beurteilt. Ein Akkumulationsgrad von 11Tc-Pyrfotech in der betroffenen Extremität von weniger als 60 % des Wertes in der kontralateralen „gesunden“ Extremität wird als niedrig angesehen und weist auf eine schwere Ischämie hin.

Die Laser-Doppler-Flowmetrie ermöglicht eine präzise Bestimmung des Ausmaßes der Gewebedurchblutungsstörung. Neben den basalen Blutflussindikatoren ist die Reaktion auf Funktionstests zu bestimmen: Haltungs- und Okklusionstests. Bei kritischer Ischämie weist der basale Blutfluss ein charakteristisches monophasisches Erscheinungsbild mit geringer Amplitude auf; die Reaktion auf den Haltungstest ist umgekehrt, auf den Okklusionstest stark verlangsamt.

Patienten mit Fußbrand, die sich vor dem Hintergrund einer systemischen Erkrankung (z. B. obliterierende Arteriosklerose, Diabetes mellitus, Arteriitis) entwickelt haben, sollten von einem Therapeuten, Kardiologen, Neurologen und Endokrinologen konsultiert werden. Manchmal ist eine Konsultation mit einem Gastroenterologen erforderlich, da 30 % der Patienten mit Fußbrand vor dem Hintergrund einer kritischen Beinischämie erosive und ulzerative Läsionen des oberen Gastrointestinaltrakts aufweisen.

Eine Gangrän des Fußes wird von folgenden Erkrankungen unterschieden:

- mit schwerer Dermatitis;

- mit nekrotischer Form des Erysipels;

- mit Lagerungskompressionssyndrom.

Der Diagnosealgorithmus umfasst eine Beurteilung des Zustands der Beine sowie anderer Organe und Systeme. Das Ergebnis der klinischen und instrumentellen Untersuchung eines Patienten mit Gangrän der unteren Extremität sollte eine klar formulierte Diagnose sein, die neben dem Zustand und der Prävalenz des nekrotischen Fokus auch die Art der Grunderkrankung widerspiegelt.

Wie wird Fußbrand behandelt?

Ziel der Behandlung ist die Beseitigung des eitrig-nekrotischen Herdes und die anschließende vollständige Wundheilung. Der Wunsch nach maximaler Erhaltung der Extremität ist das Postulat der modernen Chirurgie.

Bei lokaler Nekrose aufgrund von Mikrozirkulationsstörungen ist eine ambulante Behandlung möglich. Eine durch Nekrose komplizierte Pathologie der Hauptgefäße der Extremität ist eine Indikation für einen Krankenhausaufenthalt.

Die medikamentöse Behandlung zielt darauf ab, die Durchblutung des Gewebes zu verbessern und bei Vergiftungssymptomen eine komplexe Therapie durchzuführen, die eine antibakterielle, entzündungshemmende und entgiftende Wirkung hat. Bei der Verschreibung von Antibiotika sollte berücksichtigt werden, dass bei allen Patienten mit langfristiger Nekrose das regionale Lymphsystem infiziert ist. Darüber hinaus zeigt eine mikrobiologische Untersuchung der Kniekehlen- und Leistenlymphknoten, die nach 20 bis 30 Tagen stationärer Behandlung durchgeführt wird, in der Regel dieselbe Mikroflora, die sich zum Zeitpunkt des Krankenhausaufenthalts im Bereich der trophischen Störungen befand. Daher ist die antibakterielle Therapie für eine Erkrankung wie Fußbrand langfristig und wird unter Berücksichtigung der Arzneimittelempfindlichkeit sowohl der im Wundausfluss vorhandenen Mikroflora (sofern vorhanden) als auch der während des Krankenhausaufenthalts im nekrotischen Fokus identifizierten Mikroorganismen verschrieben.

Der Umfang des chirurgischen Eingriffs hängt von der Größe des nekrotischen Herdes, den Besonderheiten der regionalen Hämodynamik und dem Allgemeinzustand des Patienten ab.

Die Entwicklung einer Nekrose vor dem Hintergrund von Mikrozirkulationsstörungen mit erhaltenem Hauptblutfluss in den distalen Teilen der Beine ermöglicht es uns, uns auf eine radikale Nekrektomie mit Anwendung eines Drainage-Spülsystems (oder ohne dieses) und primärer Wundnaht zu beschränken.

Eine ausreichende Durchblutung des den nekrotischen Herd umgebenden Gewebes auch vor dem Hintergrund von Störungen des Hauptblutflusses ist die Grundlage für die Minimierung des Sanierungsaufwands (es werden nur nekrotische Massen entfernt). Bei Zweifeln an der Lebensfähigkeit des verbleibenden Gewebes wird auf Primärnähte verzichtet, sodass die Wunde offen bleibt.

Bei Patienten mit Fußgangrän vor dem Hintergrund einer Extremitätenischämie sollte der Schweregrad des Allgemeinzustands berücksichtigt werden, da Gefäßinterventionen bei dekompensierter Begleiterkrankung eine höhere Sterblichkeitsrate aufweisen als eine primäre Amputation auf Oberschenkelhöhe. Bei der Wahl des Interventionsvolumens bei Patienten mit kritischer Ischämie muss beurteilt werden, ob die Stützfunktion bei einer hämodynamisch wirksamen Revaskularisierung erhalten bleibt. Indikationen für eine Amputation auf Bein- oder Oberschenkelhöhe:

- totale Gangrän des Fußes;

- Nekrose im Fersenbereich mit Beteiligung von Knochenstrukturen;

- Verschluss des distalen Arterienbetts der Beine.

Bei der Wahl des Interventionsgrades sollte man sich am klinischen Krankheitsbild und den Daten der instrumentellen Untersuchung orientieren. So erfolgt bei akuter Gefäßpathologie (Embolie und Thrombose der Hauptarterien, Thrombose der Hauptvenen) die Amputation 15–20 cm oberhalb der proximalen Grenze der klinischen Manifestationen der Ischämie. Die Bestimmung der Indikatoren des Gewebeblutflusses in verschiedenen Abschnitten der Extremität ermöglicht eine Amputation im Bereich einer zufriedenstellenden Mikrozirkulation.

Bei chronischer arterieller Insuffizienz der Beine mit Nekrosekomplikation werden chirurgische Taktiken differenziert. Eine direkte Revaskularisierung der unteren Extremität ist indiziert, wenn das Ausmaß der Destruktion und die anschließende Nekrektomie den Erhalt der Stützfunktion erwarten lassen und ein für die Rekonstruktion geeignetes distales Arterienbett vorhanden ist. Es empfiehlt sich, die Sanierung der Läsion und die Gefäßrekonstruktion gleichzeitig durchzuführen. Die Guillotine-Nekrektomie ist das optimale Volumen (minimal, da zusätzliches Trauma des ischämischen Gewebes zum Fortschreiten der Nekrose führt) für eine gleichzeitige Sanierungsintervention mit Gefäßrekonstruktion. Anschließend wird die Wunde offen behandelt.

Instrumentelle Forschungsmethoden zeigen, dass die maximale Wiederherstellung der Gewebedurchblutung einen Monat nach der hämodynamisch wirksamen Gefäßrekonstruktion erfolgt. Daher ist es ratsam, einen erneuten Eingriff am Fuß, der in der Regel eine stufenweise Nekrektomie und einen plastischen Wundverschluss kombiniert, frühestens einen Monat nach der Revaskularisierung durchzuführen.

Chirurgische Behandlungsmethoden

Exartikulation des Fingers

Gangrän des Fußes und der Zehenendphalanx vor dem Hintergrund einer ausreichenden Gewebedurchblutung im Fuß ist die Hauptindikation für eine Operation. Dorsale und plantare kutan-subkutan-fasziale Lappen werden herausgeschnitten. Die Kapsel und die Seitenbänder des Interphalangealgelenks werden präpariert, wodurch die Hauptphalanx nach dorsal gedreht wird. Es ist darauf zu achten, die Gelenkfläche des Mittelfußköpfchens nicht zu beschädigen. Nach der Entfernung der Knochenstrukturen werden Primärnähte angelegt und die Wunde gegebenenfalls drainiert.

Amputation von Fingern mit Resektion des Mittelfußköpfchens

Operationsindikation: Gangrän des Fußes sowie der distalen und Hauptphalangen der Zehen vor dem Hintergrund einer ausreichenden Gewebedurchblutung im Fuß. Dorsale und plantare kutan-subkutan-fasziale Lappen werden ausgeschnitten. Der Mittelfußknochen wird proximal des Kopfes mit einer Gigli-Säge durchtrennt, die Säge wird mit einer Raspel bearbeitet. Die Sehnen der Muskeln – Beuger und Strecker der Zehen – werden isoliert und so hoch wie möglich durchtrennt. Die Operation wird durch das Anlegen von Primärnähten und Drainage (je nach klinischer Situation auch ohne) abgeschlossen.

Scharfe Amputation

Indikation zur Operation - Gangrän des Fußes und mehrerer Zehen vor dem Hintergrund einer zufriedenstellenden Gewebedurchblutung im Fuß. Dorsale und plantare Haut-Subkutan-Faszien-Lappen werden herausgeschnitten.

Die Sehnen der Muskeln – Beuger und Strecker der Finger – werden isoliert und so hoch wie möglich gekreuzt. Die Mittelfußknochen werden separat isoliert und in der Mitte gesägt. Das Sägen erfolgt mit einer Raspel. Die Operation wird je nach klinischer Situation mit Primärnähten und Drainage oder ohne diese abgeschlossen.

Chopard-Amputation

Operationsindikation: Gangrän des Fußes und der Zehen, die sich nach distal ausbreitet, bei ausreichender Gewebedurchblutung. Im Bereich der Mittelfußköpfchen werden zwei angrenzende Schnitte gesetzt.

Die Mittelfußknochen werden isoliert. Die Sehnen werden so hoch wie möglich gekreuzt. Die Amputation erfolgt entlang des Quergelenks des Tarsus (Chopar-Gelenk) unter Erhalt von Fersenbein, Talus und einem Teil des Mittelfußes. Der Stumpf wird sofort oder nach Abklingen der Entzündung mit einem Plantarlappen gedeckt.

Amputation des Unterschenkels

Indikation zur Operation - Gangrän des Fußes vor dem Hintergrund einer zufriedenstellenden Durchblutung im Schienbein und im unteren Bereich - im Fuß. Es werden zwei Haut-Subkutan-Faszien-Lappen herausgeschnitten: ein langer hinterer und ein kurzer vorderer, 13-15 bzw. 1-2 cm.

Die Muskeln um die Fibula werden quer durchtrennt, der Nervus peroneus und die Gefäße werden isoliert und durchtrennt. Die Fibula wird 1–2 cm über dem Tibianiveau durchtrennt. Das Periost entlang der Dissektionslinie wird nur nach distal verschoben. Zuerst wird die Fibula durchtrennt, erst dann die Tibia. Die vorderen und hinteren Tibiagefäße werden isoliert und ligiert. Die Muskeln werden durchtrennt. Aufgrund der Besonderheiten der Blutversorgung empfiehlt es sich, den Soleusmuskel zu entfernen.

Die abgesägten Tibiae werden aufbereitet, die Weichteile spannungsfrei vernäht, wobei am Wundgrund eine schlauchförmige Drainage zur aktiven Absaugung verbleibt.

[ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ]

[ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ]

Amputation des Oberschenkels

Indikation zur Operation - Gangrän des Fußes vor dem Hintergrund einer geringen Gewebedurchblutung im Fuß und Unterschenkel. Vordere und hintere Haut-Subkutan-Lappen werden herausgeschnitten.

Die V. saphena magna wird isoliert und ligiert. Die Fascia propria des Oberschenkels wird präpariert, der Musculus sartorius mobilisiert und durchtrennt. Anschließend werden die Arteria femoralis superficialis und die V. femoralis oberflächlich dargestellt. Die Gefäße werden mobilisiert, zweimal ligiert und präpariert. Im hinteren Oberschenkelmuskelbereich wird der Ischiasnerv isoliert, mit einer Anästhesielösung infiltriert, mit einem resorbierbaren Faden ligiert und so hoch wie möglich abgeschnitten. Anschließend werden der vordere und hintere Oberschenkelmuskelbereich mit einem Amputationsmesser durchtrennt. Das freigelegte Femur wird distal mit einem Raspatorium vom Periost befreit und nach proximaler Abduktion der Muskeln mit einem Retraktor gesägt.

Die scharfen Kanten der Säge werden mit einer Raspel bearbeitet und abgerundet. Die durchtrennten Muskeln werden sorgfältig blutstillt (sie werden anschließend entweder vernäht oder nicht, wenn sie geschwollen sind, schlecht bluten oder eine matte Farbe aufweisen). Faszie und Haut werden zwangsläufig genäht, wobei röhrenförmige Drainagen unter Faszie und Muskeln zur aktiven Aspiration verbleiben.

[ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

[ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

Postoperative Komplikationen

Die wichtigste postoperative Komplikation bei Patienten mit Fußgangrän ist das Fortschreiten der Extremitätennekrose, die meist mit einer fehlerhaften Wahl des Interventionsniveaus einhergeht. So erfordern Amputationen (vor dem Hintergrund einer arteriellen Insuffizienz) in über 50 % der Fälle eine erneute Amputation; am Schienbein – bei 10-18 %; am Oberschenkel – nur bei 3 % der Patienten. Bei der Entwicklung von Wundkomplikationen (Eiterung, Nekrose der Wundränder) sind oft wiederholte Eingriffe erforderlich. Langfristig nicht heilende Wunden sowie aus Weichteilen herausragende Knochenfragmente sind Indikationen für eine erneute Amputation. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die Sterblichkeitsraten bei erneuten Amputationen immer höher sind als nach Primäreingriffen auf gleichem Niveau.

Patienten mit Fußbrand vor dem Hintergrund einer Arteriosklerose entwickeln häufig einen akuten Myokardinfarkt oder einen akuten Schlaganfall. Eine Antikoagulanzientherapie mit niedermolekularen Heparinen trägt dazu bei, das Risiko dieser Komplikationen zu verringern. Ein starker Rückgang der motorischen Aktivität mit Verlust der Stützfunktion, insbesondere bei Patienten mit schwerer Begleiterkrankung, führt häufig zur Entwicklung einer hypostatischen Pneumonie.

Langfristiges Schmerzsyndrom, chronische Intoxikation, unkontrollierte Einnahme oraler Analgetika und nichtsteroidaler Antirheumatika in der präoperativen Phase, traumatische Natur des Eingriffs – all dies prädestiniert die häufige Entwicklung sowohl chronischer als auch akuter Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre mit anschließender Blutung oder Perforation. Deshalb müssen allen Patienten mit kritischer Ischämie der unteren Extremitäten Medikamente verschrieben werden, die die Produktion von Salzsäure (HCl) während der gesamten Behandlungsdauer hemmen.

Eine frühzeitige Aktivierung der Patienten ist ratsam. Nach verschiedenen Amputationen ist es bereits am ersten Tag der postoperativen Phase möglich, aufzustehen und zu gehen. Bleibt die Stützfunktion erhalten, ist es notwendig, die Belastung der Extremität zu reduzieren, wofür Krücken verwendet werden. Bei einem günstigen Wundverlauf werden die Nähte 10–14 Tage nach der Operation entfernt. Patienten, die sich einer Extremitätenrevaskularisierung und Nekrektomie unterzogen haben, benötigen eine längere Krankenhausbehandlung (1,5–2 Monate), da die Gewebedurchblutung im Fuß allmählich wiederhergestellt wird.

Wie kann Fußbrand verhindert werden?

Eine Gangrän des Fußes kann verhindert werden, wenn Gefäßerkrankungen rechtzeitig erkannt und eine angemessene Behandlung verordnet wird.

Wie ist die Prognose bei Fußbrand?

Gangrän des Fußes hat eine andere Prognose. Sie hängt in erster Linie von der Ursache sowie dem Grad der Amputation der Gliedmaßen ab. Schäden an verschiedenen Gefäßbecken bestimmen eine hohe Mortalität bei akuter dekompensierter arterieller Insuffizienz und Gangrän vor dem Hintergrund der vaskulären Atherosklerose. Die höchste Mortalität ist durch Amputationen auf Hüfthöhe (bis zu 40%) sowie komplexe Eingriffe, einschließlich direkter Revaskularisierung und Nekrektomie (bis zu 20%), gekennzeichnet.

Der Verlust der Stützfunktion des Beins führt zu einer dauerhaften Behinderung. Laut Statistik verwenden nach einer Amputation auf Schienbeinhöhe nur 30 % der Patienten eine Prothese für die Extremität, auf Oberschenkelhöhe nicht mehr als 10 %. Nur 15 % der Patienten verwenden nach Amputationen auf Höhe der Sprunggelenke orthopädische Schuhe. Das Fortschreiten der Grunderkrankung und ungelöste Probleme der medizinischen und sozialen Rehabilitation nach Amputationen führen dazu, dass 2 Jahre nach der Amputation des Oberschenkels die Hälfte der Patienten stirbt und ein Drittel der Überlebenden die zweite Extremität verliert. Nach der Amputation erreicht die Sterblichkeitsrate nach 2 Jahren 15 %, 10 % der Patienten verlieren die operierte Extremität, 5 % die kontralaterale Extremität und 1 % der Patienten beide Gliedmaßen.