Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Bartonella-Bazillus beim Menschen: Wo testen, wie behandeln?

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Bei dem Bakterium Bartonella handelt es sich um einen hämotrophen Mikroorganismus der gleichnamigen Gattung Bartonella, die wiederum ein Vertreter der Klasse der Alpha-Proteobakterien ist.

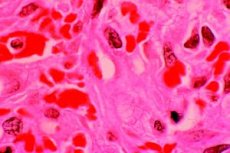

Das Bakterium befällt menschliche Erythrozyten; in chronischen Fällen leidet auch das Endothelgewebe des Mikrozirkulationssystems. Infektionsquelle können kranke Tiere (oder Träger) sein, am häufigsten Nagetiere, Hunde, Katzen oder Affen.

Struktur bartonellae

Bartonella gehört zu den grampositiven Bakterien und sieht unter dem Mikroskop wie ein verkürztes Stäbchen mit den Abmessungen 0,4 x 2 mm aus. Im Schnitt des betroffenen Gewebes kann das Bakterium gekrümmt, klein und pleomorph erscheinen. Mikroorganismen neigen dazu, sich in kleinen Gruppen (Clustern) zu sammeln.

Runde Bartonella-Sorten haben einen Durchmesser von etwa anderthalb Millimetern. Sie können Flagellen und eine dreischichtige Struktur aufweisen und verfügen über eine kleine Genomgröße.

Bartonella vermehrt sich durch einfache Querteilung.

Derzeit sind 25 Bartonella-Arten bekannt, doch nur die Hälfte davon kann für den Menschen eine Gefahr darstellen.

Der am häufigsten vorkommende Bakterium Bartonella hensleyi, der akute Katzenkratzkrankheit, Lymphadenopathie und Angiomatose verursacht, kann auf komplexen Blutmedien kultiviert werden. Bartonella hensleyi gilt aufgrund seiner Ernährungsweise als obligat aerob. Die Bakterien können durch Kontakt mit Hautläsionen oder über die Augenschleimhaut übertragen werden.

Bartonella quintana kann Schützengrabenfieber oder eine Endokarditis auslösen. Diese Bakterienart wird durch Läuse, Mäuse, Ektoparasiten und Krätzemilben übertragen.

Bartonella bacilliformis ist der Erreger der Aaskrankheit. Die Übertragung erfolgt durch Mücken und seltener durch Mäuse.

Bartonella claridgei kann Manifestationen von Angiomatose, anhaltendem Fieber und Lymphadenopathie verursachen. Das Bakterium wird durch Träger – Katzen – übertragen.

Bartonella elizabeth verursacht eine Entzündung der Herzinnenhaut, der Träger dieser Bakterienart ist jedoch noch nicht identifiziert.

Lebenszyklus bartonellae

Im Körper des Wirtes angekommen, setzt Bartonella seine Entwicklung über Zellstrukturen fort und dringt in Erythrozyten, Gefäßendothel und die Endokardschicht ein. Ein typisches Merkmal von Bartonella ist seine Fähigkeit, die Zellproliferation des Endothels und die Erweiterung der Kapillaren zu aktivieren, was zu einer übermäßigen Proliferation von Blutgefäßen führen kann.

Die Ernährungsmethode von Bartonella ist aerob-hämatotroph. Vor dem Eindringen in den Säugetierorganismus kann das Bakterium in Insekten (Läusen, Mücken, Flöhen) oder auf einem Nährmedium fester oder halbflüssiger Konsistenz unter Zusatz von bis zu 10 % Blutbestandteilen kultiviert werden.

Bartonella kann im Läusesekret recht lange überleben – bis zu 13–12 Tage. Gleichzeitig zeigen die Läuse keine Symptome durch die Bakterien.

Bartonella kann im Körper von Katzen oder Hunden länger als 12 Monate und in Insekten ein Leben lang überleben.

Symptome

Die Inkubationszeit einer Infektion mit Bartonella beträgt 15 bis 40 Tage, seltener bis zu 90–100 Tage.

Die Krankheit verläuft typischerweise in zwei Stadien. In der akuten Phase (dem sogenannten Oroya-Fieber-Stadium) steigt die Temperatur auf 39° und sogar 40°C, und das Fieber lässt 2-4 Wochen lang nicht nach, danach klingen die Symptome langsam ab.

Neben dem Fieberzustand werden auch andere Symptome beobachtet:

- allgemeine Trunkenheit;

- übermäßiges Schwitzen;

- starke Schmerzen im Kopf, in den Muskeln, Gelenken, Knochen;

- Schlafstörungen;

- delirierende und apathische Zustände;

- Appetitlosigkeit;

- Dyspepsie.

Es können Blutungen auf der Hautoberfläche auftreten. Die Sklera kann vor dem Hintergrund einer vergrößerten Leber gelb sein.

In schweren Fällen kann die Krankheit tödlich verlaufen (bei etwa 20 % der Patienten). Der günstigste Verlauf wird mit dem Einsetzen des Latenzstadiums erwartet, das nach 90–180 Tagen in eine Phase mit Hautausschlag (das Stadium der peruanischen Warzen) übergeht. Diese Phase ist durch die Bildung von Flecken, Beulen und Knötchen auf der Haut gekennzeichnet: Dieses Stadium kann 8–12 Wochen dauern.

Diagnose

Die Diagnoseverfahren werden durchgeführt, nachdem der Patient in die Abteilung für Infektionskrankheiten des Krankenhauses eingeliefert wurde.

Häufig liegt der Verdacht auf eine Bartonella-Infektion nahe, wenn der Patient einen kürzlich erfolgten Kontakt mit einem Tier angibt (insbesondere bei Kratzern oder Bissen).

Um die Diagnose zu bestätigen, wird der Arzt auf jeden Fall zusätzliche Tests verschreiben. Beispielsweise können Sie Blut, Gewebebestandteile oder Ausfluss aus Pusteln und Papeln zur Analyse auf Bartonella einsenden.

Die Kultivierung von Bartonellen auf einem speziellen Nährmedium ist tatsächlich schwierig und erfordert mindestens 14 Tage Inkubation (manchmal bis zu anderthalb Monate), bevor die erste Isolierung erfolgen kann. Ist das Bakterium zudem nicht im Blut vorhanden, wird die Isolierung zusätzlich erschwert.

In den meisten Fällen ist die Serologie auf Bartonella, genauer gesagt auf deren Antikörper, der aussagekräftigste diagnostische Test. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen serologischen Test durchzuführen: Enzymimmunoassay und Fluoreszenzanalyse. Wenn Spezialisten während der Studie IgM-Antikörper nachweisen, deutet dies auf einen akuten Krankheitsverlauf hin. Solche Antikörper können ab dem Zeitpunkt der Infektion länger als drei Monate im Blutkreislauf vorhanden sein. Der IgG-Antikörpertyp kann erst 6-7 Monate nach dem Zeitpunkt der Infektion bestimmt werden. Bei etwa einem Viertel der Patienten können IgG-Antikörper länger als 12 Monate im Blutkreislauf verbleiben.

Das Hauptziel der Diagnostik ist der Nachweis von Bartonellen in den Gewebestrukturen des Patienten. In der Regel werden zur Diagnostik folgende Hauptschritte der Polymerase-Kettenreaktion genutzt:

- Amplifikation des 16 S rRNA-Gens;

- Amplifikation des Citrat-Synthase-Gens;

- Stimulation des bakteriellen HtrA-Gens.

Die Analyse auf Bartonella ist sehr spezifisch, doch Spezialisten für Infektionskrankheiten geben eine Sensitivität von etwa 43–76 % an. Die Isolierung von Bartonella aus den während der PCR-Reaktion entnommenen Elementen entspricht dem Grad der technischen Isolierung der Kultur.

In der Ukraine werden Bartonella-Tests von so renommierten Laboren wie Sinevo und Dila durchgeführt.

In Russland akzeptiert der Labordienst Helix Bartonella-Tests.

Behandlung

- Zur Behandlung einer durch Bartonellen verursachten Infektion wird in allen Fällen eine Antibiotikatherapie verordnet:

- Einnahme von 500 mg Chloramphenicol bis zu 4-mal täglich;

- Streptomycin-Injektionen 500–1000 mg täglich;

- Einnahme von Tetracyclin-Antibiotika 200 mg bis zu 4-mal täglich.

Im akuten Stadium einer Bartonella-Infektion werden intravenöse Infusionen mit Novarsenol erfolgreich eingesetzt – 300–450 mg ein- oder zweimal wöchentlich.

Zusätzlich können Fluorchinolon-Medikamente verschrieben werden – beispielsweise Tarivid 200 mg zweimal täglich als intravenöse Infusion (für 4 Tage), gefolgt von einer oralen Verabreichung des Medikaments (für eine Woche).

Als adjuvante Behandlung sind Bluttransfusionen, Antianämika und Medikamente zur Unterstützung der Leberfunktion sinnvoll. Solche Medikamente werden oft mit einer Vitamintherapie (Tocopherol, Ascorbinsäure, Cyanocobalamin, Folsäure), der Einnahme von Cytochrom C, Cyto-MAC usw. kombiniert.

Bei einer Infektion mit Hautausschlägen werden antiseptische Lösungen und antibakterielle Salben sowie proteolytische Enzympräparate verschrieben.

Prävention bartonellae

Zu den vorbeugenden Maßnahmen gehört es, den persönlichen Kontakt mit Nagetieren, streunenden Katzen und Hunden einzuschränken und sie nicht ins Haus zu lassen. Bei versehentlichem Kontakt waschen Sie Ihre Hände mit Waschmittel unter ausreichend fließendem Wasser. Bei Kratzern und Abschürfungen auf der Haut behandeln Sie diese mit einer Wasserstoffperoxidlösung oder einer anderen Alkohollösung.

Der prophylaktische Einsatz von Antibiotika wird ebenso als ungeeignet erachtet wie die prophylaktische Behandlung von Tieren.

Prognose

In den meisten Fällen ist die Prognose für Patienten mit einer Bartonella-Infektion relativ gut, es sei denn, der Patient erhält aus irgendeinem Grund keine medizinische Versorgung. Die Infektionssymptome können manchmal mehrere Monate anhalten, Komplikationen treten nur in extremen Fällen auf. Nach einer geeigneten Antibiotikatherapie wird Bartonella rückstandslos und ohne Rückfälle eliminiert.

[

[