Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Eine Knochenzyste

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Eine Knochenzyste ist ein Hohlraum in der harten Form von Bindegewebe, der sich meist in der Kindheit entwickelt und ohne offensichtliche klinische Anzeichen auftritt, bis es aufgrund der Zerstörung von Knochengewebe zu einem pathologischen Bruch kommt.

Knochenzysten gehören zu einer großen Gruppe osteodystrophischer Erkrankungen des Skelettsystems. Vor über 70 Jahren assoziierten viele Ärzte Knochenzysten mit Osteoblastoklastomen. Später wurden sie zu einer eigenständigen nosologischen Einheit und gehören heute zu den tumorartigen Knochenerkrankungen. Zu dieser Gruppe gehören die folgenden osteodystrophischen Erkrankungen:

- Chondromatose.

- Cysta ossea solitaria (Osteozystom) – solitäre Knochenzyste.

- Cysta ossea aneurysmatica – aneurysmatische Knochenzyste.

- Intraossäres Ganglion (juxtakortikale Zyste).

- Eosinophiles Knochengranulom.

In der Internationalen Klassifikation der Krankheiten ICD 10 wird eine Knochenzyste in die Klasse M 85 – „Sonstige Störungen der Knochendichte und -struktur“ eingeordnet und wie folgt bezeichnet:

- M85.4 – einzelne (solitäre) Knochenzyste.

- M85.5 – aneurysmatische Knochenzyste.

- M85.6 – Andere Knochenzysten.

Epidemiologie

Die Statistiken zu Knochenzysten lauten wie folgt:

- Unter allen gutartigen Neubildungen werden in 55–60 % der Fälle Knochenzysten diagnostiziert.

- SCC – bei 75–80 % der Patienten wird eine einzelne Zyste diagnostiziert.

- ACC – Aneurysmatische Zysten werden in 20–25 % der Fälle festgestellt.

- 70–75 % der Knochenzysten gehen mit pathologischen Frakturen einher.

- Einfache, solitäre Zysten betreffen am häufigsten Männer (60–65 %).

- Aneurysmenzysten werden häufiger bei Mädchen diagnostiziert – 63 %.

- Das Alter der Patienten liegt zwischen 2 und 16 Jahren. Knochenzysten werden bei erwachsenen Patienten selten diagnostiziert.

- In 85 % der Fälle entwickeln sich einfache solitäre Zysten in Röhrenknochen.

- Die Lokalisation solitärer Zysten im Oberarmknochen beträgt 60 %.

- Lokalisation solitärer Neoplasien in den Oberschenkelknochen – 25 %.

- Die Lokalisation von Aneurysmazysten in Röhrenknochen beträgt 35–37 %.

- Die Lokalisation von Aneurysmazysten in den Wirbeln beträgt 35 %.

- Bildung von aneurysmatischen Neoplasien in den Beckenknochen – 25 %.

- In 65–70 % der Fälle bilden sich Knochenzysten in den Knochen der oberen Extremitäten.

[ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]

[ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]

Ursachen Knochenzysten

Beide Arten zystischer Bildungen im Knochengewebe werden in der ICD-10 als tumorartige Knochenpathologie nicht näher bezeichneter Ätiologie definiert.

Die Ursachen von Knochenzysten werden seit langem untersucht; klinische Beobachtungen ähnlicher Erkrankungen reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Im 19. Jahrhundert beschrieb Rudolf Wikhrov erstmals eine Knochenzyste als zerfallendes Enchondrom; später, im Jahr 1942, wurden Knochenzysten in juvenile einfache Zysten und aneurysmatische Zysten unterteilt. Terminologisch ist ein zystisches Knochenneoplasma in der Klassifikation definiert, ist aber ein ständiges Thema medizinischer Diskussionen. Eine Gruppe von Ärzten ist der Ansicht, dass eine Zyste ein rein radiologisches Konzept ist, eher ein Symptom als eine eigenständige Pathologie. Ihrer Meinung nach sind zystische Formationen eine Folge einer systemischen dystrophischen Schädigung des Knochengewebes. Auch andere Theorien haben ihre Daseinsberechtigung, obwohl sie wie die erste nicht durch zuverlässige klinische und statistische Daten untermauert sind. Eine der Versionen zur Ätiologie einer Zyste beispielsweise geht von der Bildung eines gutartigen Tumors infolge der Transformation von Riesenzelltumoren aus. Es gibt auch eine Theorie der traumatischen Ätiologie, die das Auftreten einer Zyste mit einer soliden Schädigung des Knochengewebes erklärt. Die derzeit allgemein akzeptierte Version ist die Theorie der dystrophischen Knochenveränderungen aufgrund einer gestörten Hämodynamik. Die Durchblutung wiederum kann sowohl durch ein Trauma als auch durch den allgemeinen Entzündungsprozess des Körpers beeinträchtigt werden. Jüngste Beobachtungen einheimischer Chirurgen und Orthopäden deuten auf eine lokale Dysfunktion der intraossären Hämodynamik, Aktivierung der Fermentation, Zerstörung von Glucosaminoglykanen, Kollagenfasern und Proteinstrukturen hin. Infolge dieser pathologischen Kette steigt der osmotische und hydrostatische Druck in der Zystenhöhle an und Knochengewebe wird zerstört, das der dynamischen Belastung nicht standhalten kann. Dadurch wird der Dysplasieprozess in der Knochenwachstumszone gestört, es kommt zu Verknöcherungsänderungen, es kommt zu einer pathologischen Hypervaskularisierung des metaphysären Teils und des Knochengewebes und es bildet sich eine Zyste.

Solche großen Meinungsverschiedenheiten führen dazu, dass unklare, nicht näher bezeichnete Ursachen für Knochenzysten keine objektive Klassifizierung der Arten, Typen und Aktivität von Neoplasmen zulassen und dementsprechend die Möglichkeit der Erstellung eines einheitlichen Algorithmus zur Behandlung solcher Pathologien ausgeschlossen ist.

Zusammenfassend können wir einige der zuverlässigsten Optionen hervorheben, die die Ätiologie der Knochenzystenentwicklung erklären:

- Ein systemischer dystrophischer Prozess, der durch eine Störung der Blutversorgung des Knochengewebes verursacht wird, wodurch die Absorption von Knochengewebe (Resorption) den Prozess der Osteogenese (Knochenbildung) überwiegt.

- Eine Störung in einem bestimmten Stadium der Embryonalentwicklung, bei der eine Anomalie bei der Bildung von Metaphysenzellen des Knochengewebes auftritt. Die Metaphyse ist ein struktureller Bestandteil des Knochengewebes, der das Knochenwachstum im Kindes- und Jugendalter ermöglicht.

- Chronisches Knochentrauma.

Symptome Knochenzysten

Klinische Manifestationen, der Symptomkomplex von Knochengewebetumoren, besteht aus drei Hauptzeichen:

- Das Vorhandensein oder Fehlen starker Schmerzen.

- Der Tumor selbst kann ertastet und zunächst seine Dichte und geschätzte Größe bestimmt werden.

- Das Vorhandensein oder Fehlen einer Funktionsstörung der Gliedmaßen und der motorischen Aktivität im Allgemeinen.

Die Symptome einer Knochenzyste hängen von der Art des Tumors, seiner Entwicklungsgeschwindigkeit, seinem Standort und seiner Fähigkeit ab, sich auf umliegende Gewebe und Strukturen auszubreiten.

Sowohl die einfache solitäre Knochenzyste (SSBC) als auch die aneurysmatische Knochenzyste haben gemeinsame ätiopathogenetische Ursachen, unterscheiden sich jedoch in ihren Symptomen und den radiologischen Befunden. Häufige Symptome von Knochenzysten sind folgende Manifestationen und Anzeichen:

- Die Zyste zeigt ihre klinischen Manifestationen vor dem Hintergrund des allgemeinen Gesundheitszustands des Kindes.

- Eine Knochenzyste äußert sich durch Schmerzen beim Stürzen oder bei plötzlichen Bewegungen.

- Eine Zyste kann einen pathologischen Bruch in dem Bereich hervorrufen, in dem regelmäßig Schmerzen auftreten.

Zyste im Beinknochen

Eine Knochenzyste der unteren Extremität wird am häufigsten bei Kindern im Alter von 9 bis 14 Jahren diagnostiziert und ist definiert als fibröse Osteitis des Femurs oder der Tibia. In 50 % der Fälle ist das erste klinische Symptom, das nicht übersehen werden kann, eine pathologische Fraktur. Radiologisch wird eine Zyste im Beinknochen in Form eines Bildes bestätigt, das eine charakteristische Ausdehnung des Knochengewebes mit einer deutlich sichtbaren Resorptionszone in der Mitte zeigt. Der pathologische Fokus ist klar begrenzt, insbesondere wenn keine Reaktion des Periosthymens (Knochenhaut) vorliegt. Eine Knochenzyste des Beins ist eine gutartige tumorartige Neubildung und hat in 99 % der Fälle einen günstigen Verlauf. Die Zerstörung des Knochengewebes entwickelt sich spontan und beginnt mit vorübergehenden Schmerzen und einer leichten Schwellung im Bereich der Zystenbildung.

Zu den Symptomen einer Beinknochenzyste können gehören:

- Vorübergehende Schmerzen im Bereich der Zyste über einen längeren Zeitraum.

- Eingeschränkte Stützfunktion des Beines, Schmerzen beim Gehen.

- Bei einer pathologischen Fraktur ist eine Auswärtsrotation des Beines möglich.

- Es kommt immer zu einer Schwellung im Bruchbereich.

- Bei einem Bruch kommt es durch die axiale Belastung des Beins zu starken Schmerzen.

- Das Abtasten der Bruchstelle verursacht Schmerzen.

- Das Symptom „klebrige Ferse“ fehlt.

In der klinisch-orthopädischen Praxis ist eine spontane Knochenregeneration innerhalb von 2–3 Jahren keine Seltenheit. Geht die Zyste jedoch mit einer pathologischen Fraktur einher, verbleibt an der Stelle der Knochenfusion ein zystischer Hohlraum, der zu einer erneuten Entwicklung neigt. Chirurgen beobachten jedoch ein paradoxes Phänomen: Eine Fraktur kann die fibröse Regeneration des Knochengewebes beschleunigen, da sie zur Verkleinerung des Zystenhohlraums beiträgt. Oftmals ist die pathologische Fraktur eine Art Therapie für die Zystenbildung selbst, und die Verletzung wird wie alle anderen Frakturen standardmäßig behandelt. Bei einer solchen Entwicklung einer Beinknochenzyste ist eine dynamische Beobachtung erforderlich, bei der Röntgen die wichtigste Untersuchungsmethode ist. Bei einem günstigen Verlauf des Heilungsprozesses zeigen die Bilder eine langsame, aber stetige Obliteration des Zystenhohlraums. In komplexeren Fällen, wenn die Knochenzerstörung fortschreitet, wird die Zyste ausgekratzt. Anschließend wird eine symptomatische Behandlung verordnet, unter anderem mit Hilfe von injizierbaren Steroiden. Durch die rechtzeitige Behandlung einer Knochenzyste der unteren Extremität können wiederkehrende Frakturen und eine pathologische Verkürzung des Beins infolge einer Deformation des Knochengewebes vermieden werden.

Taluszyste

Astragalus seu talus, der Talus ist Teil des Sprunggelenks, zu dem auch die Tibia gehört. Eine Taluszyste wird am häufigsten bei jungen Menschen diagnostiziert, seltener bei Kindern unter 14 Jahren, was diese Pathologie von vielen anderen Knochengewebezysten unterscheidet. Es ist bekannt, dass SCC und ACC typische Erkrankungen sind, die mit einer Dysplasie der Knochenwachstumszone einhergehen und sich im Kindesalter entwickeln. Die Besonderheit des Talus besteht jedoch darin, dass er fast ausschließlich für den Gehvorgang verantwortlich ist und das gesamte Gewicht einer sich bewegenden Person trägt. Daher ist dieser Knochen häufig Belastungen ausgesetzt und wird zu einem ziemlich anfälligen Bereich, insbesondere bei Osteopathie oder Kalziummangel im Knochen.

Der Talus überträgt die Belastung auf die Ferse und den Mittelfuß, weshalb sich Erkrankungen des Talus häufig als Symptome in den Knochen dieser Bereiche äußern.

Klinische Anzeichen einer Taluszyste:

- Die Entstehung einer Zyste beginnt im Verborgenen.

- Eine aktive Taluszyste äußert sich durch zunehmende Schmerzen, die bei längerem Gehen oder Laufen intensiver werden.

- Eine Taluszyste kann einen Knöchelbruch verursachen.

Normalerweise wird ein solcher Tumor als gutartig definiert, er sollte jedoch so früh wie möglich entfernt werden, um pathologische Frakturen zu verhindern.

Die Zyste stellt sich als subchondrale Neoplasie mit klaren Konturen dar. Der Tumor breitet sich nicht auf das Gelenk aus, kann aber dessen Beweglichkeit einschränken.

Die Lokalisation der Zyste im Talus gilt als ungünstig, da selbst bei sorgfältig durchgeführter Operation häufige Rückfälle der Pathologie auftreten. Das hohe Komplikationsrisiko ist mit der spezifischen anatomischen Struktur des Talus und seiner intensiven Blutversorgung verbunden. Eine Beeinträchtigung des Blutflusses sowohl zum Zeitpunkt einer pathologischen Fraktur als auch während einer unvermeidlichen Operation bei erwachsenen Patienten kann zu avaskulärer Nekrose und sogar zur Behinderung des Patienten führen. Außerdem ist der Talus von anderem Knochengewebe umgeben – Fersenbein, Kahnbein, Sprungbein –, sodass die genaue Bestimmung der Zysten- oder Frakturlokalisation und der chirurgische Zugang sehr schwierig sind. Die Operation einer Astragalus-seu-Talus-Zyste gilt als eine der schwierigsten Operationstechniken zur Entfernung von Knochenzysten, und auch die Einpflanzung des Transplantats ist schwierig. Die Genesungs- und Rehabilitationszeit nach einer Operation am Talus kann 2–3 Jahre dauern. In 5–10 % der Fälle endet die Behandlung mit einer Behinderung des Patienten, hauptsächlich bei Patienten über 45 Jahren.

Mittelfußknochenzyste

Der Mittelfußknochen ist eine Verbindung aus fünf kleinen Röhrenknochen, die im Vergleich zu anderen Fußknochen eher kurz und zerbrechlich sind. Jeder der fünf Teile des Mittelfußknochens besteht wiederum aus Basis, Körper und Kopf. Der zweite Mittelfußknochen ragt am weitesten nach vorne und ist am längsten, der erste am kürzesten und stärksten. In ihnen bildet sich am häufigsten eine Knochenzyste, obwohl laut Statistik solche tumorartigen Formationen in diesen Teilen des Fußes selten frühzeitig diagnostiziert und höchstwahrscheinlich mit anderen Knochenerkrankungen verwechselt werden. In ihrer Struktur sind die Mittelfußknochen den Mittelhandknochen sehr ähnlich, wirken aber optisch schmaler und an den Seiten zusammengedrückt, obwohl sie bei aller Zerbrechlichkeit unseren Gang erfolgreich abfedern und helfen, statischen Belastungen durch das Körpergewicht standzuhalten.

Die Diagnose einer Mittelfußknochenzyste ist aus verschiedenen Gründen sehr schwierig:

- Seltene Krankheitsfälle und das Fehlen statistisch und klinisch bestätigter Informationen über solche Pathologien.

- Ähnlichkeit der Symptome mit Mittelfußzysten und anderen tumorartigen Bildungen in diesem Bereich.

- Pathologische Frakturen des Mittelfußknochens kommen im Rahmen einer Osteopathie häufig vor.

- Fehlen einheitlicher diagnostischer Differenzialkriterien.

Fehler bei der Untersuchung und Diagnose von Metatarsalzysten oder Mittelfußzysten kommen recht häufig vor und sind einer der Gründe für die hohe Invaliditätsrate der Patienten. Darüber hinaus gibt es Beschreibungen einer malignen Zyste des Mittelfußknochens, wenn ein fortgeschrittener Prozess oder das Wiederauftreten einer spontanen Fraktur zur Malignität des Tumors führt. Die Diagnostik sollte gründlich sein und neben der Anamnese und Standard-Röntgenuntersuchung auch CT, Ultraschall, Szintigraphie und Histologie umfassen. Die konservative Behandlung von Metatarsalzysten bringt keine Ergebnisse, deshalb werden sie meistens operiert. Die einzige Möglichkeit, eine Operation zu vermeiden, kann eine unkomplizierte Fraktur sein, nach der die Zyste kollabiert und verschwindet. Aber solche Fälle können nur bei wenigen Patienten auftreten, hauptsächlich unter 12 Jahren. Die Behandlung erwachsener Patienten ist viel schwieriger und traumatischer. Die Zyste wird reseziert, der Knochendefekt mit aloplastischem Material aufgefüllt.

Zyste am Armknochen

Manus – die obere Extremität, die Hand besteht aus den folgenden anatomischen Teilen:

- Angulum membri superioris – der Schultergürtel, der wiederum aus folgenden Strukturteilen besteht:

- Schulterblatt.

- Schlüsselbein.

- Articulatio acromioclavicularis – Schultereckgelenk.

- Humerus – Schulterknochen.

- Unterarm:

- Ulna – gepaarte Ulna.

- Radius – gepaarter Radiusknochen.

- Bürste:

- Das Handgelenk besteht aus 8 Knochen.

- Kahnbein, Dreieckbein, Mondbein, Erbsenbein – proximale Ebene.

- Trapezbein, Kopfbein, Hakenbein – distale Ebene der Hand.

- Der Mittelhandknochen besteht aus 5 Knochen.

- Finger sind die Knochen der Fingerglieder.

Eine Knochenzyste des Arms ist hauptsächlich im Schultergürtel lokalisiert, viel seltener wird eine zystische Dysplasie im Unterarm oder in den Handknochen festgestellt. Dies liegt daran, dass SCC und ACC sich bevorzugt in den metaphysären Abschnitten röhrenförmiger Röhrenknochen bilden. Kleine und kurze Knochenstrukturen verfügen einfach nicht über die notwendige Hohlraumbreite für die Entwicklung von Tumoren und können sich während der Phase intensiven menschlichen Wachstums - Kindheit und Jugend - nicht intensiv und schnell verlängern. Klinische Fälle der Diagnose solitärer Zysten in den Endphalangen der Finger erwachsener Patienten, die in der medizinischen Literatur beschrieben werden, können als Seltenheit angesehen werden, und höchstwahrscheinlich sind solche Definitionen fehlerhaft. Sehr oft sind Knochenzysten schwer von Osteoblastoklastomen oder Chondromen mit ähnlichen Symptomen zu unterscheiden. Eine genaue Diagnose und Differenzierung ist nur mit CT oder MRT möglich, die den Patienten nicht immer zur Verfügung stehen.

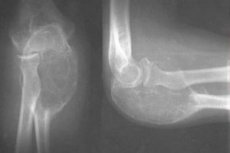

Röntgenologisch erscheint eine Knochenzyste als heller, abgerundeter Bereich in der Knochenmetaphyse; der Tumor hat klare Grenzen, Einschlüsse fehlen meist, die Kortikalis ist deutlich reduziert, oft geschwollen. Die histologische Analyse der Wand der Formation zeigt schwach vaskularisiertes Bindegewebe mit Anzeichen einer Blutung bei einer Aneurysmazyste oder ohne diese bei der Bestimmung einer einzelnen Zyste.

Die Entstehung einer Zyste im Armknochen geht stets mit einer fokalen Zerstörung und Resorption der Knochensubstanz einher. Die Zyste verschiebt sich allmählich in Richtung Diaphyse, ohne das Schultergelenk zu beeinträchtigen, ohne Veränderungen des Periosts oder allgemeine Entzündungszeichen zu verursachen.

Die Symptome einer Zystenbildung in der oberen Extremität sind unspezifisch. Der Patient kann bei Rotationsbewegungen des Arms, beim Anheben des Arms und beim Sport periodische Beschwerden verspüren. Der Tumor manifestiert sich selten mit sichtbaren Anzeichen, lediglich eine große Zyste kann wie eine deutliche Schwellung aussehen.

Das typischste Symptom bzw. der Beweis für die Vernachlässigung des Prozesses ist eine pathologische Fraktur. Am häufigsten ist die Fraktur im Unterarm lokalisiert und kann sowohl durch körperliche Anstrengung (Gewichtheben) als auch durch einen Sturz oder eine Prellung hervorgerufen werden. Eine pathologische Fraktur oder ein Knochenbruch heilt schnell, während sich die Zystenhöhle verkleinert und verschwindet.

Eine Zyste am Armknochen wird mittels Röntgen, Osteoszintigraphie, Computertomographie und Ultraschall diagnostiziert. Bei rechtzeitiger Diagnose und kleiner Zystengröße erfolgt die Behandlung konservativ mit Ruhigstellung der oberen Extremität und Punktion. Tritt innerhalb von 1,5–2 Monaten keine positive Entwicklung auf, wird die Zyste operativ entfernt. Eine Operation ist auch dann angezeigt, wenn sich die Zyste nach einer pathologischen Fraktur nicht zurückbildet. Die Entfernung ist notwendig, um eine erneute Armfraktur zu vermeiden.

Die Prognose einer Zyste im Armknochen bei Kindern ist im Allgemeinen günstig. Die Besonderheit des kindlichen Körpers besteht darin, dass die Fähigkeit zur Selbstkorrektur und -reparatur in diesem Alter sehr hoch ist. Bei Erwachsenen dauert der Genesungsprozess und die Rehabilitation des Arms deutlich länger. Eine Schädigung des Muskelgewebes während der Operation kann zu Funktionseinschränkungen der oberen Extremität führen. Darüber hinaus besteht das Risiko einer Abstoßung des in den Resektionsdefekt eingebrachten Knochenimplantats. Die vollständige Implantation von alloplastischem Material oder eine Autotransplantation dauert 1,5 bis 3 Jahre.

Solitäre Knochenzyste

Im letzten Jahrhundert galt eine solitäre einfache Zyste als Endstadium der Entstehung eines Riesenzellknochentumors. Derzeit gilt eine solitäre Knochenzyste gemäß ICD-10 als eigenständige nosologische Einheit. Die Krankheit betrifft am häufigsten Kinder und Jugendliche, nicht umsonst wird sie auch als juvenile Knochenzyste bezeichnet.

Eine Cysta ossea solitaria oder solitäre Knochenzyste wird häufiger diagnostiziert als eine aneurysmatische Neoplasie. In 65–70 % der Fälle wird eine solitäre Zyste im Kindesalter bei Jungen entdeckt und sieht aus wie eine gutartige einkammerige Formation, die hauptsächlich im Schultergürtel oder in den Hüftknochen lokalisiert ist. Die Symptome einer einfachen Knochenzyste sind unspezifisch, oft ist die Manifestation eines klinischen Symptoms und der Grund für den Arztbesuch ist eine pathologische Fraktur. Statistisch gesehen überwiegen unter Patienten mit einer solitären Knochenzyste (SBC) Jungen im Alter von 9 bis 15 Jahren. Solitäre Zysten treten bei erwachsenen Patienten nicht auf, daher kann die etablierte Diagnose einer SBC bei Menschen über 40 Jahren als ein Fehler angesehen werden, der mit einer unzureichenden Differenzierung gutartiger Knochentumoren verbunden ist.

Lokalisation und Symptome einer solitären Knochenzyste:

- Das vorherrschende Entwicklungsgebiet von Plattenepithelkarzinomen sind die röhrenförmigen Röhrenknochen – der Schultergürtelbereich und die Oberschenkelknochen. Die Lokalisation einer einfachen Zyste in kleinen kurzen Knochen ist untypisch und erfordert eine sorgfältige Abgrenzung zu Chondromen, Sarkomen und Ganglien.

- SCC entwickelt sich über einen langen Zeitraum, manchmal bis zu 10 Jahre, asymptomatisch.

- Indirekte Anzeichen für die Entwicklung einer einzelnen Zyste können vorübergehende Schmerzen im Bereich des Tumors sein.

- Im Bereich der Zystenbildung kann es bei einer Vergrößerung auf 3–5 Zentimeter oder mehr zu einer kleinen sichtbaren Schwellung kommen.

- Ein charakteristisches Zeichen für die Bildung einer großen Zyste ist eine pathologische spontane Fraktur, die nicht durch eine Verschiebung kompliziert wird.

- Bei der ersten Untersuchung und Palpation ist die Zyste als schmerzloser Knoten zu ertasten.

- Durch Druck auf die Wand des Neoplasmas kommt es zu einer Verbiegung des zerstörten Knochenbereichs.

- Die Zyste schränkt den Bewegungsbereich nicht ein, mit Ausnahme einer Femurzyste, die eine Claudicatio intermittens verursacht.

Eine solitäre Knochenzyste entwickelt sich in den folgenden klinischen Stadien:

- Die aktive Entwicklung der Zyste führt zu einer im Röntgenbild sichtbaren Knochenverdickung und kann eine pathologische Fraktur und Ruhigstellung des beschädigten Gelenks hervorrufen. Das aktive Stadium dauert sechs Monate bis ein Jahr.

- Das passive Stadium der Zystenentwicklung beginnt mit der Verlagerung des Tumors in die Knochenmitte, während die Zyste deutlich an Größe verliert und kollabiert. Dieses Stadium kann auch asymptomatisch sein und dauert 6 bis 8 Monate.

- Die Knochenregeneration beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem das Knochensystem 1,5–2 Jahre nach Beginn der aktiven Phase aufhört zu wachsen. Destruktive Knochenläsionen bleiben jedoch bestehen und können weiterhin eine pathologische Fraktur auslösen. Die Fraktur wiederum fördert den Verschluss der Zystenhöhle und den kompensatorischen Ersatzmechanismus durch die Füllung der Höhle mit Knochengewebe.

Juvenile solitäre Knochenzysten werden meist konservativ und mit Ruhigstellung des betroffenen Bereichs behandelt. Bleibt diese Methode erfolglos und schreitet die Erkrankung fort, wird die Zyste chirurgisch entfernt. Die Resektion erfolgt im intakten Gewebe mit obligatorischer Allo- oder Autoplastik.

Die Behandlung von Patienten im Alter von 16 bis 18 Jahren erfolgt zu 90 % chirurgisch, da die Entdeckung einer Zyste in diesem Alter auf ihre langfristige Entwicklung und erhebliche Zerstörung des Knochens hinweist, was ein enormes Risiko für mehrere wiederkehrende Frakturen darstellt.

Aneurysmatische Knochenzyste

ACC oder aneurysmatische Knochenzysten sind in der chirurgischen Praxis eher selten, die Komplexität ihrer Behandlung beruht jedoch nicht auf isolierten Diagnosen, sondern auf der unklaren Ätiologie. Darüber hinaus wird ACC am häufigsten in der Wirbelsäule nachgewiesen, was auf die Schwere der Erkrankung und das Risiko von Komplikationen durch das Rückenmark hinweist. Eine große aneurysmatische Zyste oder ein Mehrkammertumor im Knochengewebe des Wirbels kann Paresen und Lähmungen verursachen und neigt zudem zur Malignität.

AAC ist eine signifikante, ausgedehnte Läsion des Knochengewebes. Die Zyste sieht aus wie eine Mehrkammer-, seltener eine Einkammerhöhle, die mit Blutexsudat gefüllt ist. Die Wände können mit kleinen Knochenstücken durchsetzt sein. Bis Mitte des letzten Jahrhunderts wurde ein aneurysmatischer Tumor nicht als eigenständige Erkrankung identifiziert und galt als eine Art Osteoblastoklastom. Heute wird AAC als gutartiger Tumor diagnostiziert, der bei Lokalisation im Wirbelsäulenbereich mit zahlreichen Komplikationen behaftet ist.

Die Besonderheit der Entwicklung einer Aneurysmazyste besteht darin, dass sie im Gegensatz zu einem solitären Tumor sehr aggressiv ist. Schnelles Wachstum und Größenzunahme ähneln manchmal einem malignen Prozess, jedoch wird die AAC sehr selten maligne und kann recht erfolgreich operiert werden, wenn sie rechtzeitig erkannt wird. Am häufigsten wird die AAC bei Kindern während der Phase intensiven Wachstums diagnostiziert - im Alter von 6 bis 15-16 Jahren, einigen Informationen zufolge überwiegen Aneurysmatumore bei Mädchen, obwohl diese Informationen widersprüchlich sind und nicht durch zuverlässige Statistiken bestätigt werden. Die bevorzugte Lokalisation der AAC ist die Hals- und Brustwirbelsäule, manchmal bildet sie sich in den Knochen des Hüftgelenks, in der Lendengegend und äußerst selten im Fersenbein. Eine große AAC kann mehrere Wirbel gleichzeitig erfassen - bis zu 5, was durch Lähmungen kompliziert wird, auch irreversibel.

Symptome von ABT – aneurysmatischer Knochentumor:

- Der Beginn kann ohne klinische Anzeichen und asymptomatisch erfolgen.

- Während die Zyste wächst, verspürt das Kind vorübergehende Schmerzen im Bereich des beschädigten Knochens.

- Die Schmerzen verstärken sich bei körperlicher Anstrengung und Anspannung und können Sie nachts stören.

- Im Bereich der Zystenbildung ist eine Schwellung deutlich sichtbar.

- Eine Zyste in der Nähe eines Gelenks schränkt dessen Bewegungsfreiheit ein.

- Ein aneurysmatischer Tumor im Oberschenkelknochen führt zu Lahmheit und stört die Stützfunktion.

- Eine große Zyste verursacht Paresen und teilweise Lähmungen, die auf den ersten Blick ohne erkennbaren objektiven Grund auftreten.

- Traumata oder Prellungen können die Zystenbildung beschleunigen.

Unterstützte Kommunikation kann folgende Entwicklungsformen aufweisen:

- Zentrale AAC – Lokalisierung in der Mitte des Knochens.

- Exzentrische AAC – eine sich vergrößernde Zyste, die in das umliegende Gewebe eindringt.

Ein unkomplizierter aneurysmatischer Knochentumor kann sich nach einer pathologischen Fraktur von selbst schließen. Solche Fälle sind jedoch sehr selten. Meistens muss ein AAC operiert werden. Als schwierigste Operationen gelten Operationen zur Entfernung einer Zyste an einem Wirbel, da der Chirurg dabei an einem sehr empfindlichen und gefährlichen Bereich arbeitet – der Wirbelsäule und mehreren Nervenenden. Nach der Entfernung eines AAC sind eine sehr lange Erholungsphase und Rehabilitationsmaßnahmen erforderlich. Darüber hinaus neigen Aneurysmenzysten selbst bei einer sorgfältig durchgeführten Operation zu Rückfällen. Das Rückfallrisiko ist sehr hoch. Laut Statistik werden 50–55 % der Patienten, die sich einer chirurgischen Behandlung unterzogen haben, erneut an einen Chirurgen überwiesen. Die einzige Möglichkeit, das Rückfallrisiko zu verringern, ist eine ständige ärztliche Überwachung und regelmäßige Untersuchung des Skelettsystems.

Wo tut es weh?

Formen

Symptome einer Knochenzyste je nach Art:

- Solitäre, juvenile Knochenzysten werden am häufigsten bei Jungen diagnostiziert – in 60–65 % der Fälle. Bei erwachsenen Patienten ist die SBC extrem selten und kann als fortgeschrittener dystrophischer Prozess angesehen werden, der lange Zeit nicht diagnostiziert wurde. Typischerweise manifestiert sich eine solitäre Zyste im Alter von 9 bis 16 Jahren, wenn das Kind mit dem intensiven Wachstum beginnt. Als bevorzugter Ort für die Lokalisation der SBC gelten lange Röhrenknochen, in der Regel die Metaphyse des Femurs oder Humerus. Der Beginn der Pathologie ist latent und asymptomatisch; gelegentlich klagt das Kind über periodische Knochenschmerzen oder Schwellungen im Bereich der Zystenentwicklung. In 60–70 % der Fälle ist das erste offensichtliche Anzeichen einer SBC eine pathologische Fraktur, die durch ein leichtes Trauma verursacht wird – eine leichte Prellung oder ein einfacher Sturz. Wenn ein Röhrenknochen von einer zystischen Neoplasie betroffen ist, verdickt er sich und nimmt im Bereich der Zystenentwicklung eine eigentümliche keulenförmige Gestalt an. Das Abtasten des Knochens verursacht keine Schmerzen, Druck auf die Zystenwand zeigt eine gewisse Auslenkung im Bereich der Knochenerweichung. Gelenk und Gliedmaßen verlieren weder ihre Beweglichkeit noch ihre Funktionen. Das einzige Problem für die motorische Aktivität des Oberschenkelknochens oder des Sprunggelenks kann der Verlust des richtigen Stützgefühls sein. Die Entwicklung einer einfachen Knochenzyste erfolgt in bestimmten Stadien:

- Das aktive Entwicklungsstadium dauert etwa ein Jahr und ist durch Schwellungen und eine Verdünnung der Metaphyse gekennzeichnet. Röntgenaufnahmen zeigen deutlich einen Osteolyseprozess – die vollständige Zerstörung des Knochens ohne kompensatorischen Ersatz durch anderes Gewebe. Gleichzeitig sind die Bewegungseinschränkung des benachbarten Gelenks, Kontrakturen und wiederkehrende pathologische Knochenbrüche deutlich spürbar.

- Die aktive Phase geht allmählich in ein latentes, passives Stadium über. Dies ist besonders charakteristisch für die Entwicklung einer Zyste, die nicht mit Frakturen und Schmerzen einhergeht. Die Zyste kann die Metadiaphyse erfassen, sich allmählich von der Wachstumszone entfernen und an Größe verlieren. Eine einzelne Zyste im passiven Stadium ist immer asymptomatisch und kann bis zu sechs Monate latent sein.

- Phase der Knochenregeneration. Die latente solitäre Zyste wandert langsam zur Diaphyse; dies geschieht über einen Zeitraum von eineinhalb bis zwei Jahren. Während dieser Zeit kommt es zu einer Zerstörung des Knochengewebes, die sich jedoch klinisch nicht manifestiert. Eine Ausnahme kann eine plötzliche Fraktur bei völliger Gesundheit und ohne traumatische Faktoren – Sturz oder Prellung – sein. Frakturen werden zudem nicht so stark und traumatisch empfunden und können, je nach Lokalisation, vom Kind buchstäblich auf den Füßen getragen werden. Durch die Fusion der Frakturstellen wird die Zystenhöhle verengt und ihre Größe reduziert. In der klinisch-orthopädischen Praxis wird dieses Phänomen als „Restauration in place“ bezeichnet. Im Bereich der Knochenzyste kann eine Versiegelung oder ein sehr kleiner Hohlraum verbleiben. Der Knochenregenerationsprozess ist jedoch abgeschlossen; in der Regel vergehen vom Auftreten einer solitären Zyste bis zu ihrer Reposition etwa zwei Jahre.

- Eine Aneurysmazyste wird am häufigsten bei Mädchen diagnostiziert. Das Neoplasma entwickelt sich im Knochengewebe verschiedener Strukturen und Lokalisationen - in Röhrenknochen, in der Wirbelsäule, im Becken- oder Oberschenkelknochen, sehr selten - im Fersenbein. Bei Mädchen manifestiert sich eine Aneurysmazyste klinisch in der Pubertät, vor dem ersten Menstruationszyklus, bis sich das Hormonsystem vollständig stabilisiert hat. Zu diesem Zeitpunkt verändert sich nicht nur der hormonelle Hintergrund, sondern auch das Blutgerinnungssystem, was die Blutversorgung des Knochengewebes erheblich beeinflusst. Im Alter von 11 bis 15 Jahren werden am häufigsten ACCs des Femurs diagnostiziert. Im Gegensatz zu einer solitären Zyste ist eine Aneurysmazyste durch einen sehr akuten, klinisch manifesten Beginn gekennzeichnet, dessen Symptome wie folgt sein können:

- Schmerzhafte, paroxysmale Empfindungen, lokalisiert an der Stelle der Zystenbildung.

- Sichtbare Schwellung, Knochenvergrößerung.

- Ein Knoten, der deutlich tastbar ist.

- Lokale Hyperthermie, mögliche Rötung der Haut im Bereich der Zyste.

- Erweiterung der Venengefäße an der Stelle, an der sich das ACC entwickelt.

- Bei pathologischen Wirbelfrakturen im akuten Stadium sind Paresen oder Teillähmungen möglich.

- Nach dem akuten Stadium klingen die Symptome der Knochenzyste ab, der Prozess stabilisiert sich, die Gewebezerstörung schreitet jedoch fort.

- Radiologisch sieht die Stabilisierung der akuten Phase wie eine erhebliche Resorption des Knochengewebes aus; im Zentrum der Läsion befindet sich eine Kapsel, die innerhalb ihrer Grenzen Klumpen aus fibrinösem Gewebe einschließt, die Überreste des Blutungsprozesses.

- ACC in den Beckenknochen können enorme Größen erreichen – bis zu 20 Zentimeter im Durchmesser.

- Während der Stabilisierungsphase (6–8 Wochen) ist eine Verkalkung des Knochengewebes möglich, daher wird diese Zystenform als ossifizierende subperiostale Aneurysmazyste bezeichnet.

- Bei der Entstehung einer Aneurysmazyste in der Wirbelsäule kann es zu einer sichtbaren großflächigen Verdichtung und Schwellung des Knochens kommen. Zudem entwickelt das Kind kompensatorische Muskelverspannungen, die die Schmerzsymptomatik verstärken.

- Charakteristisch für Rückenmarksverletzungen ist eine spezifische Ausgleichshaltung – die Hände stützen sich auf die Hüften und Beckenknochen. Oft versuchen Kinder in sitzender Position, ihren Kopf mit den Händen zu stützen. All dies deutet auf eine Verletzung der normalen Stützfunktion der Wirbelsäule hin.

Im Allgemeinen entwickeln sich die Symptome von ACC innerhalb klinisch definierter Phasen:

- I – Resorption und Osteolyse.

- II – eingeschränkte Mobilität.

- III – Erholungsphase.

Die Entwicklungszeit einer aneurysmatischen Knochenzyste vom Krankheitsbeginn bis zur Endphase kann ein bis drei Jahre dauern. Auch Rückfälle sind typisch für ACC, laut Chirurgen-Pathologen erreichen sie 30-50% aller identifizierten Fälle.

Diagnose Knochenzysten

Die Diagnose von Knochenzysten ist immer schwierig, da keine spezifischen Symptome vorliegen, das Röntgenbild anderer Neoplasien ähnlich ist und die Ätiologie intraossärer benigner Tumoren nicht vollständig geklärt ist. Bei der Bestimmung von Art und Verlauf der Zyste werden häufig Fehler gemacht, deren Anteil sehr hoch ist – bis zu 70 % der Fehldiagnosen. Eine ungenaue Diagnose von Knochenzysten führt zu falschen Behandlungstaktiken und häufigen Rückfällen, seltener erhöht sich das Risiko einer Tumormalignität.

Was muss untersucht werden?

Differenzialdiagnose

Die wichtigsten grundlegenden Kriterien für die genaue Differenzierung gutartiger tumorähnlicher Formationen im Knochen sind klinische und radiologische Parameter, Indikatoren:

- Anamnese, Krankengeschichte.

- Alter des Patienten. In den meisten Fällen ist die Entwicklung einer solitären oder aneurysmatischen Zyste typisch für die Kindheit und Jugend.

- Die Lokalisation einer Knochenzyste liegt nicht nur in der anatomischen Struktur des Körpers, sondern auch in der Struktur des Knochengewebes.

- Größe der fokalen Läsion.

- Vorhandensein oder Fehlen einer pathologischen Fraktur.

- Histologische Indikatoren.

Es ist sehr wichtig, Knochenzysten von bösartigen intraossären Tumoren zu unterscheiden, die eine dringende und spezifische Behandlung erfordern. Zu solchen Erkrankungen gehören osteogenes oder osteoklastisches Sarkom, Osteoblastoklastom und Karzinom.

Der Unterschied zwischen einer Aneurysmazyste und bösartigen Tumoren kann ihre bevorzugte Lokalisation in röhrenförmigen, großen Knochen und ihre Lage in der Metaphyse und Diaphyse sein. Ein einzelner Tumor verursacht im Gegensatz zu bösartigen Neubildungen niemals eine Reaktion des Periosts und breitet sich nicht auf umliegendes Gewebe aus.

Differenzialkriterien, die helfen, einen malignen Prozess von SCC oder ACC zu unterscheiden

Krankheit |

Osteoblastoklastom |

ACC oder SKK |

Alter |

20-35 Jahre und älter |

2-3 Jahre - 14-16 Jahre |

Lokalisierung |

Epiphyse, Metaphyse |

Metaphyse, Diaphyse |

Knochenform |

Deutliche Schwellung des Knochens |

Spindelform |

Konturen des Zerstörungsherdes |

Klare Grenzen |

Klar |

Zustand der Kortikalis |

Intermittierend, dünn, wellig |

Glatt, dünn |

Sklerose |

Nicht beobachtet |

NEIN |

Periostreaktion |

Abwesend |

Abwesend |

Zustand der Zirbeldrüse |

Dünn, wellig |

Keine offensichtlichen Änderungen |

Angrenzende Diaphyse |

Keine Änderungen |

Keine Änderungen |

Methoden, die in die Diagnose von Knochenzysten einbezogen werden können:

- Erhebung der Anamnese – Beschwerden, subjektive und objektive Symptome, Vorhandensein von Schmerzen, deren Ausstrahlung, Zeitpunkt und Dauer der Beschwerden, deren Abhängigkeit von der Belastung und die Möglichkeit einer Linderung durch Medikamente.

- Klinische Untersuchung.

- Bestimmung des orthopädischen Status – Haltung in Bewegung, Ruhe, funktionelle Aktivität, Gliedmaßenasymmetrie, Muskelsymmetrie, Vorhandensein oder Fehlen einer Kontraktur, Identifizierung von Veränderungen im Gefäßmuster.

- Röntgen.

- Kontrastzystographie.

- Computertomographie.

- Ultraschall.

- MRT – Magnetresonanztomographie.

- Computerthermografie – CTT.

- Punktion.

- Bestimmung des intraossären Drucks – Zystobarometrie.

Knochenzysten werden von folgenden Erkrankungen abgegrenzt:

- Osteosarkom.

- Riesenzelltumor.

- Nicht verknöcherndes Fibrom.

- Osteom.

- Primäre Osteomyelitis.

- Osteoblastom.

- Chondrom.

- Lipom.

- Chondroblastom.

- Fibröse Dysplasie.

Auch vor der Operation zur Entfernung einer Zyste oder Knochenmarkzyste ist eine topische Diagnostik angezeigt; darüber hinaus bedarf der Patient einer dynamischen Beobachtung und damit einer regelmäßigen diagnostischen Überwachung des Zustands der Zyste und des Knochengewebes im Allgemeinen.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Knochenzysten

Trotz der Verfügbarkeit hochtechnologischer Geräte und neuer Behandlungsmethoden gelten Knochenzysten noch immer als eine schwer behandelbare Erkrankung, die zu Rückfällen neigt.

Eine im Kindesalter diagnostizierte Knochenzyste, die keine Komplikationen aufweist, wird konservativ behandelt. Operationen sind nur bei Kindern über 3 Jahren indiziert, insbesondere bei aggressivem Verlauf des Prozesses. Hat der Tumor eine spontane Fraktur verursacht, erfolgt die Behandlung der Knochenzyste nach den Standardverfahren, die Orthopäden und Chirurgen bei häufigen traumatischen Frakturen anwenden. Beim geringsten Verdacht auf eine Fraktur wird ein immobilisierendes Material – eine Schiene – auf den Knochen aufgebracht, anschließend werden diagnostische Maßnahmen durchgeführt. Eine Zyste und eine Fraktur im Hüft- und Schulterbereich erfordern einen Gipsverband und eine Ruhigstellung für 1–1,5 Monate. Wird eine Zyste festgestellt, aber keine Fraktur vorliegt, wird dem Patienten maximale Ruhe und Entlastung geboten – ein Schlingenverband an der Schulter oder die Hilfe eines Stocks bzw. Krücken beim Gehen. Zur konservativen Behandlung gehören auch Punktionen, die den Prozess der Knochenreparation deutlich beschleunigen können. Die Behandlung einer Knochenzyste mit einer medikamentösen Punktion erfolgt wie folgt:

- Es wird eine intraossäre Anästhesie verabreicht.

- Dabei wird die Zyste punktiert und Material zur histologischen Untersuchung entnommen.

- Die punktierte Zystenhöhle wird mit einer aseptischen Lösung gespült.

- Zur Neutralisierung der aggressiven Gärung wird ein Proteasehemmer in die Höhle eingebracht (Contrycal). Bei Kindern über 12 Jahren ist die Einführung von Kenalog oder Hydrocortison in die Höhle angezeigt.

- Am Ende der Punktion wird die Zyste von allen Seiten perforiert, um einen Exsudatabfluss zu ermöglichen und den intrakavitären Druck zu senken.

- Die Punktion erfolgt mehrmals in einem vom Operateur festgelegten Abstand (2-4 Wochen).

- Nach Abschluss der Behandlung ist eine Kontrolle des Knochengewebezustandes mittels Röntgen erforderlich (2-3 Monate nach der letzten Punktion).

- Während der Punktion muss der von der Zyste betroffene Knochenbereich ruhiggestellt werden.

- Nach erfolgreicher Punktion und Verschluss der Zystenhöhle wird eine Bewegungstherapie für mindestens 6 Monate verordnet.

Die konservative Behandlung einer Knochenzyste dauert mindestens sechs Monate. Ist die konservative Behandlung wirkungslos, was durch eine dynamische Beobachtung über zwei bis drei Monate bestätigt wird, wird die Zyste chirurgisch durch Resektion und anschließende Knochentransplantation mit autologem oder alloplastischem Material entfernt.

Volksheilmittel zur Behandlung von Knochenzysten

Es ist offensichtlich unangemessen, über Volksheilmittel zur Behandlung von Knochenzysten zu sprechen. Jedes sich im Körper entwickelnde Neoplasma gilt als tumorartig, d. h. anfällig für Komplikationen und einen schwerwiegenderen Prozess - Malignität. Knochenzysten gelten als wenig erforschte Pathologie, deren Ätiologie noch nicht geklärt ist. Daher helfen Volksheilmittel zur Behandlung von Knochenzysten nicht nur nicht, sondern können auch schaden.

Die Unwirksamkeit der Behandlung von Knochenzysten mit sogenannten Volksmethoden liegt in den pathogenetischen Merkmalen der Tumorbildung begründet. Die Pathogenese beruht auf einer lokalen Störung der Blutversorgung des Knochengewebes. Ein solcher intraossärer „Hunger“ führt zur Aktivierung der enzymatischen Funktion, der Lyse, die zur Zerstörung von Glykosaminoglykanen, Proteinelementen und Kollagenstrukturen führt. Dieser komplexe Prozess geht stets mit einem erhöhten osmotischen und hydrostatischen Druck in der Zystenhöhle sowie anderen chronischen destruktiven Prozessen im Knocheninneren einher. Deshalb können Volksheilmittel zur Behandlung von ACC oder SCC nicht den gewünschten Nutzen bringen, da die Barriere für aktive Pflanzenstoffe zu hoch ist und sie ihr Ziel nicht erreichen.

Darüber hinaus sollten alle Patienten, die bereit sind, mit ihrer Gesundheit zu experimentieren, bei der Diagnose auf das Stichwort „Tumor“ achten, da es sich bei einer Knochenzyste um eine gutartige tumorartige Gebilde handelt. Die Behandlung von Wirbelzysten mit ungeprüften Mitteln ist besonders gefährlich, da alle Neoplasien der Wirbelsäule anfällig für Malignität sind und eine unzureichende Therapie zu irreversiblen Folgen führen kann.

Das einzige Mittel, das relativ sicher ist und die Symptome einer pathologischen Fraktur, die durch eine Zyste verursacht wird, etwas lindern kann, ist möglicherweise eine spezielle Diät. Die Ernährung des Patienten sollte Lebensmittel enthalten, die

Reich an Vitaminen und Kalzium. Es ist sehr nützlich, Obst und Gemüse zu essen, das reich an Vitamin C ist. Das Vorhandensein von Vitamin D und Phosphor ist ebenfalls wichtig.

Produkte, die zur schnelleren Wiederherstellung des Knochengewebes beitragen:

- Milch und fermentierte Milchprodukte.

- Fisch, einschließlich Seefisch.

- Sesamsamen.

- Zitrusfrüchte.

- Süße Paprika.

- Johannisbeere.

- Kirsche.

- Hartkäse.

- Gelee, Marmelade, alle Produkte, die Geliermittel enthalten.

Kohlensäurehaltige Getränke sollten vom Speiseplan gestrichen und der Konsum von Süßigkeiten und Kaffee eingeschränkt werden.

Andernfalls sollte die Behandlung von Knochenzysten unter strenger ärztlicher Aufsicht und nicht mit Hilfe zweifelhafter und ungeprüfter Empfehlungen erfolgen, da nur eine adäquate Therapie die motorische Aktivität wiederherstellen und die normalen Funktionen des Skelettsystems wiederherstellen kann.

Verhütung

Bislang gibt es keine einheitlichen Empfehlungen zur Vorbeugung solitärer oder aneurysmatischer Knochenzysten. Die Vorbeugung von Knochenzysten bei Kindern und älteren Patienten kann nur aus der Befolgung dieser einfachen Regeln bestehen:

- Regelmäßige ärztliche Untersuchungen ab der Geburt des Kindes. Die Konsultation eines Chirurgen sollte jährlich obligatorisch sein. Bei alarmierenden Symptomen – Beschwerden über Schmerzen, Gangstörungen, Bewegungen, Körperhaltung – ist sofort die Hilfe eines Chirurgen oder Orthopäden erforderlich. Je früher eine Knochenzyste erkannt wird, desto erfolgreicher ist die Behandlung und desto wahrscheinlicher ist eine Operation nicht erforderlich.

- Das erneute Auftreten einer Zyste im Knochengewebe kann nur durch einen chirurgischen Eingriff und eine anschließende Langzeitbehandlung verhindert werden, die auch bei einer eintretenden Genesung nicht unterbrochen werden sollte.

- Kinder mit Erkrankungen des Skelettsystems, des Bewegungsapparates, systemischen Erkrankungen und langwierigen chronischen Entzündungsprozessen in der Vorgeschichte sollten vor allen traumatischen, mechanischen Faktoren geschützt werden.

- Kinder und Erwachsene, die aktiven Sport treiben, sollten sich häufiger medizinischen Untersuchungen, einschließlich Röntgenaufnahmen des Skelettsystems, unterziehen als diejenigen, die einen passiven Lebensstil führen. Berufsverletzungen und Prellungen können zu einem Faktor werden, der die Entwicklung einer aneurysmatischen Knochenzyste verursacht.

- Eltern sollten auf Veränderungen im Gesundheitszustand ihres Kindes achten. Meistens verläuft die Entwicklung von Plattenepithelkarzinomen und ACC asymptomatisch und stört den kleinen Patienten nur periodisch mit vorübergehenden Schmerzen. Darüber hinaus manifestieren sich pathologische Frakturen klinisch nicht immer als Standardfrakturen. Ihre einzigen Anzeichen können ein leichtes Hinken, eine eingeschränkte Beweglichkeit des Arms und kompensatorische Haltungen sein, die zur Entlastung der Wirbelsäule beitragen.

Die Vorbeugung von Knochenzysten sollte mangels einheitlicher Standardregeln selbstverständlich in die Verantwortung der betroffenen Person oder, wenn es sich um ein Kind handelt, ihrer Eltern fallen.

Prognose

Natürlich kann nur der behandelnde Arzt über die Prognose einer Knochenzyste sprechen. Alles hängt vom Alter des Patienten, der Dauer der Latenzzeit der Zystenentwicklung, dem Vorhandensein oder Fehlen von Komplikationen und einer pathologischen Fraktur ab.

Im Allgemeinen ist die Prognose für eine Knochenzyste wie folgt:

- Kinder unter 15–16 Jahren – die Prognose ist in 85–90 % der Fälle günstig. Rückfälle treten bei einer Aneurysmazyste oder technischen Fehlern während der Operation auf. Wiederholte Operationen gelten zwar als traumatisch, gelten aber nicht als schwerwiegend. Darüber hinaus verfügt der Körper des Kindes über eine hohe Reparationskapazität, sodass die Wiederherstellung der motorischen Aktivität in 99 % der Fälle gewährleistet ist.

- Erwachsene Patienten haben es mit der Behandlung von Knochenzysten schwerer und erleiden häufiger Rückfälle. Außerdem ist die Diagnose von ACC bei Patienten über 35–40 Jahren schwierig, da die Zyste von anderen tumorähnlichen Erkrankungen unterschieden werden muss, meist vor dem Hintergrund einer pathologischen Fraktur. Eine Fraktur ist zudem schwerer zu tolerieren, die Genesungszeit ist viel länger als bei Kindern. Die Prognose für Knochenzysten bei erwachsenen Patienten ist in 65–70 % der Fälle günstig, bei den übrigen Erkrankungen handelt es sich um undifferenzierte maligne oder komplexe Tumoren, auch intraossäre. Auch die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Genesung wird durch die falsche Wahl der Behandlungstaktik verringert. Eine konservative Therapie von Knochenzysten kann nur im Kindesalter wirksam sein, bei anderen Patienten kann sie zu massiver Knochenzerstörung und schweren Komplikationen führen. Wirbelzysten sind im Hinblick auf Kompressionssymptome und allgemeine Verletzlichkeit der Wirbelsäule am gefährlichsten.

Die statistischen Daten zur Wiederkehr des Prozesses lauten wie folgt:

- SBC (solitäre Knochenzyste) – in 10–15 % der Fälle kommt es zu Rückfällen.

- Bei ABC (aneurysmatische Knochenzyste) liegt die Rezidivrate bei 45–50 %.

Generell hängt die Prognose einer Knochenzyste von einer rechtzeitigen und differenzierten Diagnostik ab, die wiederum die therapeutische Taktik und Strategie der Rehabilitationsphase bestimmt.

Eine Knochenzyste gilt als gutartige Formation, die als Grenzzustand zwischen einem echten Tumor und einem osteodystrophischen Prozess der Knochengewebedysplasie eingestuft werden kann. Die Hauptgefahr ist der lange asymptomatische Krankheitsverlauf, der meist mit einer pathologischen Fraktur endet. Eine im Oberkörper lokalisierte Knochenzyste - in den oberen Extremitäten, im Schultergürtel, in den Wirbeln, die nicht mit einer Fraktur belastet ist - erfordert in der Regel keine chirurgische Behandlung. Eine Knochenzyste der unteren Extremitäten wird enukleiert, um das potenzielle Risiko von Frakturen oder deren Wiederauftreten zu verhindern. Solitäre Knochenzysten neigen dazu, sich spontan aufzulösen, aneurysmatische Neoplasien sind pathologischer, obwohl ihre Prognose bei 90-95% bei angemessener und rechtzeitiger Behandlung ebenfalls günstig ist. Die einzige Komplikation kann als ziemlich lange Genesungsphase angesehen werden, die vom Patienten Geduld und die Einhaltung aller medizinischen Empfehlungen erfordert.