Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Transurethrale Resektion der Harnblase: Postoperative Phase und Erholung

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Das Verfahren zur Beurteilung des Zustands des Blasengewebes oder zur Entnahme einer Biopsie ist die transurethrale Resektion. Betrachten wir die Merkmale und Indikationen für die Umsetzung.

Die Harnblase ist ein hohles Muskelorgan im Becken. Sie dient als Reservoir für den Urin, der über die Nieren ausgeschieden wird. In manchen Fällen bilden sich Tumore auf der Schleimhaut des Organs, die eine Diagnose und chirurgische Behandlung erfordern.

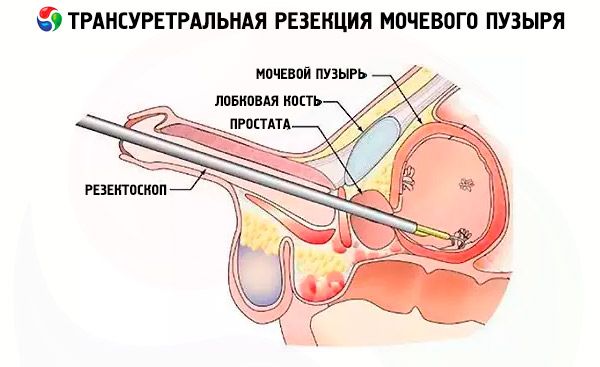

Die TUR der Blase ist eine hochmoderne endovideoskopische Operation. Diese Art des chirurgischen Eingriffs unterscheidet sich erheblich von der offenen Operation, da keine äußeren Schnitte erforderlich sind und sie mithilfe eines Endoskops durchgeführt wird.

Die wichtigsten Vorteile der TUR gegenüber der offenen Resektion:

- Minimales Gewebetrauma.

- Minimaler Blutverlust während der Operation.

- Minimales Risiko infektiöser Komplikationen.

- Einfache und schnelle Genesungsphase mit geringer Wahrscheinlichkeit postoperativer Komplikationen.

- Es besteht keine Gefahr einer Nahtöffnung.

In ihrer Wirksamkeit steht die transurethrale Resektion der offenen Operation in nichts nach. Am häufigsten wird sie bei verschiedenen Neoplasien der Blasenschleimhaut durchgeführt. Während des Eingriffs führt der Chirurg seine Instrumente – ein Zystoskop (ein dünnes Rohr mit Linsen und einer Lichtquelle) – in die Harnröhre ein. Die TUR gilt als einzige Methode zur Entfernung von oberflächlichem Krebs.

Hinweise für das Verfahren

Der Hauptvorteil der TUR gegenüber anderen chirurgischen Behandlungsmethoden besteht darin, dass die Integrität von Haut und Weichteilen nicht verletzt werden muss. Der gesamte Eingriff wird mit dünnen Instrumenten durchgeführt, die in die Harnröhre eingeführt werden. Betrachten wir die wichtigsten Indikationen für die transurethrale Resektion der Blase:

- Diagnose und Behandlung von Tumoren.

- Biopsie von Organgewebe.

- Intensive Manifestation eines Prostataadenoms.

- Benigne Prostatahyperplasie.

- Schwierigkeiten beim Entfernen des Urins aus dem Körper.

- Häufiges Wasserlassen in der Nacht.

- Bakterielle oder virale Infektionen des Urogenitalsystems bei Männern.

- Das Gefühl, als ob sich eine kleine Menge Flüssigkeit in der Blase befindet.

- Komplikationen nach unvollständiger oder falsch verordneter Frühbehandlung.

- Nierenschäden (mechanisch, biologisch) und Beeinträchtigung ihrer Funktionen.

- Unkontrolliertes Wasserlassen aufgrund einer Blasenschädigung.

- Blutungen aus der Harnröhre.

- Steine im Harnsystem.

Neben den Indikationen gibt es für chirurgische Eingriffe auch eine Reihe von Kontraindikationen. Eine TUR wird nicht durchgeführt, wenn sich chronische Erkrankungen des Herz-Kreislauf- und Ausscheidungssystems, Diabetes mellitus sowie Erkrankungen der Beckengelenke verschlimmern, die das Operationsfeld einschränken.

TUR bei Blasentumor

Die TUR ist ein chirurgisches endoskopisches Verfahren zur Diagnose und Behandlung von Tumoren. Bei einem Blasentumor ist eine transurethrale Resektion notwendig für:

- Erstellung einer histologischen Diagnose (Bestimmung des Malignitätsgrades).

- Bestimmung des Stadiums des Tumorprozesses (Eindringen von Krebszellen in die Muskelschicht).

- Identifizierung prognostischer Faktoren des Tumors: Lokalisation, Stadium, Größe, Menge.

- Effektive Entfernung von Neoplasmen.

Die TUR bei Blasentumoren ist heute die beste Methode zur Behandlung früher Stadien maligner Prozesse. Besonders effektiv ist die Resektion bei exophytischen Tumoren, die in das Lumen des Organs hineinwachsen.

TUR bei Blasenkrebs

Um eine Diagnose wie Blasenkrebs zu bestätigen, werden viele Diagnosemethoden eingesetzt. Am häufigsten wird der Patient einer Biopsie, Zystoskopie, Zytologie und Urinkultur sowie einer intravenösen und retrograden Pyelographie unterzogen.

Eine Untersuchung auf Blasenkrebs wird unter folgenden Bedingungen durchgeführt:

- Frühe Stadien der Malignität. Der Krebs hat nur die Schleimhaut befallen, die Muskeln sind nicht betroffen.

- Die Größe des Neoplasmas überschreitet nicht 5 cm.

- Die Lymphknoten sind nicht von Metastasen betroffen.

- Die Harnröhre und der Bereich des Harnröhrenschließmuskels werden durch die Erkrankung nicht geschädigt.

Die transurethrale Resektion hat spezifische Ziele:

- Tumorentfernung.

- Untersuchung von Neoplasien.

- Untersuchung der inneren Auskleidung der Blase und Identifizierung damit verbundener Pathologien.

- Entnahme von Gewebeproben für eine Biopsie.

Krebs beginnt in der Regel als oberflächlicher Tumor. Das erste Anzeichen einer Erkrankung ist Blut im Urin. Bösartige Neubildungen werden in die Stadien 0 bis IV eingeteilt. Je niedriger das Stadium, desto geringer ist die Ausbreitung des Krebses. Höhere Stadien weisen auf eine schwerwiegendere Erkrankung hin.

Sehr häufig gehen Blasentumoren mit zusätzlichen Erkrankungen des Harnsystems einher. Mit der TUR können Sie Gewebeproben aus verschiedenen Bereichen des Organs entnehmen und pathologische Prozesse identifizieren. Der Vorteil dieser diagnostischen und therapeutischen Methode besteht darin, dass sie kein Gewebetrauma wie bei offenen Methoden verursacht. Nach dem Eingriff bleibt eine kleine Wunde zurück, die innerhalb von 4-6 Wochen abheilt. Die Erholungsphase ist schnell und nahezu schmerzfrei.

TUR für Leukoplakie der Blase

Leukoplakie ist eine äußerst seltene Erkrankung, die sich vor dem Hintergrund einer chronischen Infektion entwickelt und am häufigsten bei Frauen auftritt. Die TUR bei Leukoplakie der Blase wird sowohl zu diagnostischen als auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. Der pathologische Zustand ist durch Veränderungen der Organschleimhaut gekennzeichnet, bei denen das Übergangsepithel durch ein mehrschichtiges Plattenepithel ersetzt wird. Dies führt mit der Zeit zur Verhornung der neu gebildeten Schicht. Vergröbertes Gewebe stört die normale Funktion des Organs. Die Erkrankung gilt als präkanzerös, da das Risiko der Entstehung onkogener Plaques besteht.

Die Hauptursache der Erkrankung sind chronische Infektionen des Urogenitaltrakts. Am häufigsten tritt Leukoplakie aufgrund von Trichomonaden, Gonokokken, Ureaplasmose, Chlamydien und anderen pathogenen Mikroorganismen auf.

Es gibt drei Arten von Leukoplakie der Blase:

- Flach – auf gesundem Gewebe bildet sich ein grauer oder weißer Belag mit klaren Konturen.

- Verrukös – wiederholt die flache Form, aber die Veränderungen umfassen Knötchen, die sich überlappen.

- Erosiv – zu den Symptomen der beiden oben genannten Formen kommen kleine ulzerative Läsionen hinzu.

Am gefährlichsten sind die erosiven und warzigen Formen, da sie zur Entwicklung bösartiger Zellen führen. Die Symptome einer Leukoplakie treten als entzündlicher Prozess auf und beeinträchtigen den Harnprozess:

- Häufiger Harndrang, der sich nachts verschlimmert.

- Drückende und ziehende Schmerzen im Unterleib bei voller Blase.

- Störungen beim Wasserlassen: unvollständige Entleerung, Brennen, Unterbrechung des Harnstrahls.

- Schnelle Ermüdung.

- Allgemeine Schwäche.

Die Krankheitssymptome werden oft mit einer Blasenentzündung verwechselt. Zur Diagnose werden verschiedene Methoden eingesetzt, am häufigsten: Laboruntersuchungen, Zystoskopie, Ultraschall der Beckenorgane und Biopsie der Blasenwände. Ein umfassender diagnostischer Ansatz ermöglicht eine korrekte Diagnose und Bestimmung des betroffenen Bereichs.

Die Behandlung erfolgt sowohl medikamentös als auch chirurgisch. Die konservative Therapie erfolgt durch Instillation einer Lösung aus Natriumchlorid, Heparin und Lidocain. Die Operation wird bei großflächigen Gewebeschäden und bei Verdacht auf eine Malignität des Prozesses durchgeführt.

Bei der transurethralen Resektion bei Leukoplakie werden pathologische Schleimhautbereiche mithilfe einer speziellen Schlinge entfernt. Der Zugang zu den betroffenen Bereichen erfolgt über die Harnröhre mit einem Zystoskop. Nach diesem Eingriff bleibt die Integrität der Blasenwände erhalten. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit der Erkrankung ist die Laserkoagulation der Schleimhaut und die Laserablation. Die Erholungsphase nach der TUR ist kurz, das Risiko von Komplikationen oder Rückfällen der Erkrankung ist minimal.

Vorbereitung

Die transurethrale Resektion der Blase ist ein chirurgischer Eingriff, der eine besondere Vorbereitung des Patienten erfordert.

- 3-10 Tage vor der Endovideoskopie sind umfassende Laboruntersuchungen (Blut, Urin) und instrumentelle Untersuchungen erforderlich. Ein Elektrokardiogramm und eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs sind obligatorisch.

- Vor der TUR wird der Patient von einem Therapeuten und einem Anästhesisten beraten. Der Allgemeinzustand, das Vorliegen chronischer Erkrankungen und mögliche Risiken der Operation werden beurteilt. Die Art der Anästhesie wird ausgewählt.

- Am Abend vor der Resektion wird ein reinigender Einlauf verabreicht und das Operationsfeld gereinigt. Während dieser Zeit dürfen Sie nichts essen.

- Am Morgen vor der TUR erhält der Patient Antibiotika zur Vorbeugung einer Infektion und wird zur Operation geschickt.

Bei Kontraindikationen oder erheblichen gesundheitlichen Risiken wird die TUR verschoben, bis sich der Zustand des Patienten normalisiert hat.

Technik Blase TUR

Die TUR ist ein minimalinvasiver chirurgischer Eingriff, der weniger aggressiv ist als die offene Adenometomie. Die Technik zur transurethralen Resektion der Blase umfasst:

- Nach der Vorbereitung des Eingriffs wird der Patient mit gespreizten und an den Knien angewinkelten Beinen auf dem Rücken auf den Operationstisch gelegt.

- Ein Zystoresektoskop wird durch die Harnröhre in die Blase eingeführt. Das Organ wird mit einer sterilen Lösung gefüllt. Alle chirurgischen Eingriffe werden unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt, und das Bild wird auf einem Monitor angezeigt.

- Nach der Untersuchung des Organs wird Gewebe für eine Biopsie entnommen oder ein Tumor mithilfe eines Zystoresektoskops entfernt. Das entnommene Gewebebett wird koaguliert, um Blutungen zu verhindern.

- Das gewonnene Gewebe oder Tumorfragment wird zur Histologie geschickt, um die Art und Natur des Neoplasmas zu bestimmen.

- Anschließend wird ein temporärer Katheter durch die Harnröhre in die Blase eingeführt. Dies ist notwendig, um das Organ mit Chemotherapeutika zu spülen und so Rückfälle der Krankheit zu verhindern.

Die transurethrale Resektion kann entweder unter Vollnarkose oder unter Spinalanästhesie durchgeführt werden. Bei der ersten Anästhesieart ist der Patient während der gesamten Operation bewusstlos. Bei der Spinalanästhesie wird die untere Körperhälfte betäubt, der Patient ist jedoch bei Bewusstsein. Die Wahl der Anästhesieart hängt von vielen Faktoren ab, insbesondere vom Zustand des Patienten, dem geplanten Umfang des Eingriffs und den Indikationen.

Blasenhals-Tour

Eine recht häufige Erkrankung des Urogenitalsystems bei Männern ist die Sklerose des Blasenhalses. Durch den Entzündungsprozess bildet sich Narbengewebe, das allmählich wächst und das Lumen des Halses verengt. Eine Verengung der Harnröhre und der Blase führt zu Harnwegsstörungen und zur Stagnation des Restharns im Organ.

Die Krankheit entwickelt sich am häufigsten vor dem Hintergrund einer chronischen Entzündung der Prostata oder als Komplikation nach chirurgischen Eingriffen an der Prostata. Zur Diagnose werden Ultraschall des Urogenitalsystems, Urethrographie, Urethroskopie, Uroflowmetrie und eine Reihe weiterer Untersuchungen durchgeführt.

Die transurethrale Blasenhalsoperation (TUR) ist eine chirurgische Behandlungsmethode. Die Operation wird durchgeführt, ohne die Integrität des Gewebes zu beeinträchtigen. Hauptziel des Eingriffs ist die Resektion von Narben am Blasenhals, die das Lumen verengen. Nach der transurethralen Behandlung wird dem Patienten eine Antibiotikakur verschrieben. In einigen Fällen tritt die Erkrankung nach der TUR erneut auf, was eine direkte Indikation für eine erneute Operation darstellt.

Kontraindikationen für das Verfahren

Die transurethrale Resektion der Blase weist wie jede andere Operation bestimmte Kontraindikationen für die Durchführung auf. Betrachten wir sie:

- Schwere Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems.

- Nieren- oder Leberinsuffizienz.

- Blutgerinnungsstörung.

- Infektionskrankheiten.

- Erkältung, akute Virusinfektion der Atemwege.

- Infektiöse Läsionen des Harnsystems.

Vor der Planung des Eingriffs muss berücksichtigt werden, dass Männer aufgrund der Besonderheiten der physiologischen Struktur der Harnröhre eine TUR viel schlechter vertragen als Frauen.

Konsequenzen nach dem Eingriff

Bei manchen Patienten treten nach der transurethralen Resektion bestimmte Folgen auf. In den ersten Tagen nach der Operation bleiben starke Schmerzen in Blase und Harnröhre bestehen. In dieser frühen postoperativen Phase kann Blut im Urin auftreten. Diese Symptome sind vorübergehend und stellen keine Lebensgefahr für den Patienten dar.

Wenn der schmerzhafte Zustand jedoch länger als 3–5 Tage anhält und von Symptomen begleitet wird wie: Anstieg der Körpertemperatur über 37 °C, dunkel gefärbter Urin mit unangenehmem Geruch, Blutgerinnsel im Urin, dann sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Zu den häufigsten negativen Folgen der TUR zählen Blutungen, Blutgerinnsel in den Venen und die Reaktion des Körpers auf die Narkose. Sehr selten treten nach der Operation infektiöse Läsionen der Harnwege, Abschürfungen und Wunden an den Organwänden sowie Schwierigkeiten beim Wasserlassen aufgrund einer Harnröhrenverstopfung auf. Solche Folgen erfordern eine sorgfältige Diagnostik und Behandlung.

Komplikationen nach dem Eingriff

Laut medizinischer Statistik treten bei jedem 3.–5. Patienten Komplikationen nach der TUR-Operation der Blase auf. Am häufigsten treten bei Patienten folgende Probleme auf:

- Blutung aus der Wundoberfläche.

- Perforation der Blase.

- Infektiöse Komplikationen.

- Akute Retention ausgeschiedener Flüssigkeit.

- Akute Pyelonephritis.

- Bakteriämischer Schock.

- Urosepsis.

Darüber hinaus ist eine Blasenentzündung eine recht häufige Komplikation. Sie entsteht durch eine Störung der Kontraktionsfunktion der Blase. Eine Blasenentzündung ist durch Schmerzen beim Wasserlassen und in manchen Fällen durch Probleme beim Wasserlassen gekennzeichnet. Um dies zu beheben, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ]

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ]

Blut im Urin nach Blasenentleerung

Ein Symptom wie Blut im Urin nach einer Blasen-TUR tritt bei vielen Patienten auf. Makrohämaturie ist in der Regel eine vorübergehende Folge der Operation. Der chirurgische Eingriff führt dazu, dass der Urin eine rosa oder orangerote Färbung annimmt. Auch die Bildung von Blutgerinnseln ist möglich. Diese Störung verschwindet 2-4 Tage nach dem Eingriff von selbst.

Bleibt nach der TUR über einen längeren Zeitraum Blut im Urin bestehen, deutet dies auf die Entwicklung schwerwiegender Komplikationen hin. Hämaturie kann ein Zeichen für schwere Verletzungen der Blasenschleimhaut sein, auf eine chronische Form der Blasenentzündung oder eine Entzündung der Harnröhrenwände, also eine Urethritis, hinweisen. Zur Diagnose und Behandlung der Erkrankung sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.

Schmerzen nach der Blasenentleerung

Viele Patienten haben nach einer Blasen-TUR mit Schmerzen zu kämpfen. Die Beschwerden hängen vor allem mit einem kürzlich erfolgten chirurgischen Eingriff zusammen, bei dem Gewebe zur Biopsie entnommen oder erkannte Neoplasien entfernt wurden.

Der Schmerz ist vorübergehend. Bei akuten und intensiven Schmerzen werden Schmerzmittel verschrieben, die die Erholungsphase angenehmer gestalten. Symptome, bei denen die Schmerzen mit Problemen beim Wasserlassen, Blutgerinnseln im Urin und anderen pathologischen Anzeichen einhergehen, sollten Sie alarmieren. Suchen Sie in diesem Fall umgehend einen Arzt auf.

Blutungen nach Blasenentleerung

Die häufigste Komplikation ist eine Blasenblutung nach einer TUR. Dieses Symptom ist in der Regel vorübergehend und verschwindet innerhalb weniger Tage nach der Operation von selbst. Bei starker Blutung kann eine Blasenspülung erforderlich sein. Anschließend wird dem Patienten empfohlen, im Bett zu bleiben.

Blutungen nach transurethraler Resektion können auf eine Blasenperforation zurückzuführen sein. Diese Komplikation ist nach der TUR die zweithäufigste nach Blutungen. Um sie zu beseitigen, ist eine zusätzliche Operation erforderlich.

Blasenentzündung nach Blasenentleerung

Eine Blasenentzündung entwickelt sich häufig nach Operationen am Urogenitalsystem. Diese Komplikation tritt häufig nach einer TUR der Blase auf. Eine Entzündung der Schleimhäute des Organs weist auf eine Infektion hin. Dies können Streptokokken, Staphylokokken, Proteus, E. coli und andere Krankheitserreger sein.

Eine Blasenentzündung kann mit lokalen Durchblutungsstörungen und Harnstau in der Blase einhergehen. Die Erkrankung ist durch Schmerzen im Unterbauch und Brennen beim Wasserlassen gekennzeichnet. Der Urin kann Blut enthalten. Zur Beseitigung einer postoperativen Blasenentzündung ist eine medikamentöse Therapie angezeigt.

Pseudomonas aeruginosa nach Blasentour

Pseudomonas aeruginosa nimmt unter den Erregern von Harnwegsinfektionen eine besondere Stellung ein. Nach einer TUR der Blase ist es äußerst selten und weist auf postoperative Probleme hin. Dieser schädliche Mikroorganismus zeichnet sich durch eine erhöhte Resistenz gegen die meisten antimikrobiellen Medikamente aus und kann schwerwiegende infektiöse Komplikationen des Urogenitalsystems verursachen.

- Pseudomonas aeruginosa ist in der Lage, ein wasserlösliches Phenazinpigment, Pyocyanin, zu synthetisieren. Es färbt das Nährmedium blaugrün. Dies vereinfacht die Identifizierung gramnegativer Bakterien erheblich.

- Als Infektionsquelle kommen schlecht desinfizierte Geräte und Ausrüstungen sowie Lösungen oder Medikamente in Frage, die ein nicht ausreichend wirksames bakteriostatisches Mittel enthalten.

- Eine Infektion ist bei angeborenen Defekten der Geschlechtsorgane, häufiger Katheterisierung und Prostatektomie möglich.

Eine Infektion mit Pseudomonas aeruginosa nach einer Blaseninfektion ist gefährlich, da sie Monate und manchmal Jahre anhalten und Nierenfunktionsstörungen verursachen kann. Eine asymptomatische urogenitale Infektion entwickelt sich zu einer generalisierten Form, die durch Sepsis, von vorübergehenden Fieberschüben bis hin zum septischen Schock, gekennzeichnet ist.

Zur Diagnose der Infektion werden bakterioskopische Labordiagnostik und verschiedene serologische Tests eingesetzt. Zur Behandlung werden Peptidantibiotika (Polymyxine), Breitbandpenicilline und Aminoglykoside eingesetzt. Eine Immunprophylaxe gegen Pseudomonas aeruginosa ist ebenfalls angezeigt.

Pflege nach dem Eingriff

Die transurethrale Resektion der Blase erfordert wie jeder chirurgische Eingriff eine Erholungsphase. Die Nachsorge wird in stationäre und häusliche Behandlungen unterteilt.

Im Krankenhaus:

- Zur Ableitung des Urins wird ein Katheter in die Blase eingeführt, der über Nacht dort verbleibt. Um Blutgerinnsel auszuspülen, kann Wasser in die Blase gespritzt werden.

- Der Urinsammelbehälter sollte sich unterhalb der Blasenhöhe befinden.

- Unmittelbar nach der Operation und bis zum nächsten Morgen wird Bettruhe empfohlen.

- In den ersten Tagen nach dem Eingriff müssen Sie die von Ihrem Arzt verordneten Übungen durchführen.

Zu Hause:

- Der Kathetereinführungsbereich sollte regelmäßig gereinigt werden. Sie können hierfür Wasser und Seife verwenden.

- Um die Blase zu reinigen, sollten Sie möglichst viel Flüssigkeit trinken.

- Schwere oder anstrengende Arbeit ist für 1–1,5 Monate nach der Operation kontraindiziert.

- Sexuelle Aktivitäten sind für 1–2 Monate nach der TUR verboten.

- Sie sollten Alkohol, scharfe Speisen und Koffein vermeiden.

Bei richtiger Pflege nach dem Eingriff dauert die Genesung etwa drei Wochen. Schmerzhafte Empfindungen und häufiges Wasserlassen bleiben 3-5 Tage lang bestehen und verschwinden allmählich.

Wie verhält man sich nach einer Blasentour?

Viele Patienten, die sich einer Operation am Urogenitalsystem unterzogen haben, wissen nicht, wie sie sich danach verhalten sollen. Die TUR der Blase erfordert eine Rehabilitationsphase. Unmittelbar nach dem Eingriff wird dem Patienten eine antibakterielle Therapie verschrieben, die 5-7 Tage dauert.

1-2 Tage nach der TUR entfernt der Arzt den Harnkatheter. Nach der Entfernung können starke Schmerzen und Brennen in der Harnröhre, deutlicher Harndrang, geringe Urinmengen sowie das Vorhandensein von Unreinheiten oder Blutgerinnseln im Urin auftreten. Diese Phänomene verschwinden nach 7-14 Tagen.

Unmittelbar nach der transurethralen Resektion wird dem Patienten Bettruhe und eine dynamische Beobachtung durch einen Urologen verordnet. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus erhält der Patient Ernährungsempfehlungen und eine Reihe physiotherapeutischer Maßnahmen, die den Genesungsprozess beschleunigen.

Postoperative Phase nach Blasenentleerung

Die Zeit nach jeder Operation ist sehr wichtig. Die postoperative Phase nach der TUR der Blase hängt maßgeblich von den Indikationen für den chirurgischen Eingriff ab. Dem Patienten werden Medikamente, eine spezielle Diät und Physiotherapie verschrieben.

Während der Rehabilitation ist der Verzehr von scharfen oder sauren Speisen, Alkohol und koffeinhaltigen Getränken kontraindiziert. Werden diese Empfehlungen nicht befolgt, kann sich die Zusammensetzung des Urins verändern und die frische Wunde reizen. Beim ersten Mal nach der Endovideoskopie sollten Sie viel trinken. Dies ist notwendig für eine effektive Blasenspülung und beugt Infektionen und Verstopfung vor.

Körperliche Aktivität sollte für 2-3 Wochen eingeschränkt werden. Sexuelle Aktivitäten sind ebenfalls verboten, bis der Arzt die Erlaubnis erteilt. Während des Stuhlgangs sollten Sie sich nicht anstrengen und gegebenenfalls Abführmittel einnehmen. Bei Verstößen gegen die oben genannten Kontraindikationen besteht die Gefahr von Blutungen und einer Reihe anderer gefährlicher Komplikationen.

Chemotherapie nach Blasensprung

Wenn bei bösartigen Neubildungen eine transurethrale Resektion verordnet wird, wird dem Patienten eine Chemotherapie verschrieben. Nach der TUR der Blase ist es notwendig, Rückfälle der Krankheit zu verhindern oder Metastasen in anderen Organen und Geweben zu zerstören. Unmittelbar nach der Operation werden Chemotherapeutika in das betroffene Organ injiziert und ein Spülsystem installiert, um die Sekrete aus der Blase zu kontrollieren.

- Tritt die bösartige Erkrankung im Frühstadium auf, wird eine intravesikale Chemotherapie eingesetzt. Diese Methode wird nach TUR von Tumoren mit einer Rezidivrate von 60–70 % durchgeführt. Das Medikament wird in das Organ injiziert und dort mehrere Stunden belassen. Die Ausscheidung erfolgt beim Urinieren. Die Therapie wird über mehrere Monate einmal wöchentlich durchgeführt.

- Bei wiederkehrenden Tumoren, die in benachbarte Organe, Gewebe und regionale Lymphknoten eindringen, wird eine systemische Chemotherapie eingesetzt. Das Hauptziel einer solchen Behandlung ist die Zerstörung der verbleibenden Krebszellen.

Die Chemotherapie wird sowohl vor als auch nach der TUR durchgeführt. Chemotherapeutika können zyklisch verabreicht werden. Am häufigsten wird den Patienten eine Kombination aus Methotrexat, Vinblastin, Doxorubicin und Cisplatin verschrieben. Die Medikamente werden intravesikal, d. h. über einen Katheter, intraarteriell oder endolymphatisch verabreicht.

Erholung nach Blasentour

Nach dem chirurgischen endoskopischen Eingriff durchläuft der Patient einen Rehabilitationskurs zur Normalisierung der Körperfunktionen. Die Genesung nach einer TUR der Blase dauert etwa 1-2 Monate. Die Genesungsgeschwindigkeit hängt vom Operationsgrund und den individuellen Merkmalen des Patienten ab.

Die ersten Tage nach dem Eingriff verbringt der Patient im Krankenhaus. Mittels eines Katheters wird die Blase kontinuierlich von Blut gereinigt oder Medikamente verabreicht. Dem Patienten wird eine Antibiotikakur verschrieben. Eine schonende Diät und Bettruhe werden ebenfalls empfohlen. Nach 2-3 Tagen wird der Patient nach Hause entlassen und erhält eine Physiotherapie, um die Genesung nach der Operation zu beschleunigen.

Wurde die TUR aufgrund bösartiger Neubildungen in der Blase durchgeführt, ist im Anschluss eine systematische Zystoskopie erforderlich. Die Diagnose ist mit einem hohen Rückfallrisiko verbunden. In den ersten drei Jahren nach der TUR wird alle 3–6 Monate, danach einmal jährlich eine Zystoskopie durchgeführt. Werden bei der Untersuchung Anzeichen eines Rückfalls festgestellt, ist eine wiederholte transurethrale Resektion mit anschließender Chemotherapie angezeigt.

Sex nach der Blasentour

Ist Sex nach einer transurethralen Blasenresektion möglich? Diese Frage beschäftigt viele Patienten. In den meisten Fällen ist nach einer transurethralen Blasenresektion sexuelle Aktivität für 1-2 Monate kontraindiziert. Dies ist auf Komplikationen in der Rehabilitationsphase und ein Verbot jeglicher körperlicher Aktivität zurückzuführen. Die Einhaltung dieser Empfehlung beschleunigt die Genesung und die Wiederaufnahme der sexuellen Aktivität.

Ernährung nach der Blasentour

Es gibt eine Reihe von Ernährungsempfehlungen nach einer Blasen-TUR, die für eine normale Genesung des Körpers befolgt werden müssen. In den ersten Tagen nach der TUR erhält der Patient intravenöse Nährstoffinfusionen. Unmittelbar nach der Operation ist das Trinken kontraindiziert; Wasser ist erst ab dem zweiten Tag erlaubt. Anschließend wird dem Patienten eine Trinkdiät verordnet, um die Blasenentleerung zu normalisieren. Während dieser Zeit müssen folgende Lebensmittel vom Speiseplan ausgeschlossen werden:

- Salzig und würzig.

- Frittiert und fettig.

- Reichhaltige Brühen.

- Süßes Gebäck.

- Kohlensäurehaltige und alkoholische Getränke.

- Produkte mit Konservierungsstoffen oder künstlichen Zusatzstoffen.

Sobald die Darmperistaltik wiederhergestellt ist, werden der Ernährung fettarme Diätgerichte hinzugefügt. Es wird eine fraktionierte Diät empfohlen, das heißt in bestimmten Abständen und in kleinen Portionen.

Brühen mit püriertem Fleisch, Gemüse und Fisch sind erlaubt. Gekochter Brei, gedämpfte Koteletts und gekochtes Fleisch sind erlaubt. Der Speiseplan sollte frisches Gemüse, Obst und Beeren enthalten, jedoch keine sauren. Ab der zweiten Woche werden die strengen Ernährungsbeschränkungen aufgehoben und die Ernährung kann wieder in die präoperative Form zurückgeführt werden.

Diät nach Blasentour

Für eine effektive Genesung wird nach einer Blasen-TUR eine spezielle Diät empfohlen. Die therapeutische Diät schließt Produkte aus, die die Schleimhaut des operierten Organs reizen. In den ersten Tagen nach der Operation ernährt sich der Patient mithilfe von intravenösen Injektionen. Ab dem zweiten Tag ist Wassertrinken erlaubt. Ab dem dritten Tag sind fettarme Diätgerichte erlaubt: in Wasser gekochter Brei ohne Öl, Hühnerbrühe, Hüttenkäse. Am fünften Tag können Sie gedämpftes Fleisch und gebackenes Gemüse in den Speiseplan aufnehmen.

Empfohlene Produkte:

- Magere Fisch- und Fleischsorten.

- Haferbrei.

- Frisches, gekochtes oder gebackenes Gemüse (außer Kohl, Tomaten, Radieschen, Sauerampfer, Zwiebeln und Knoblauch).

- Fermentierte Milchprodukte und Milch.

- Frische süße Früchte und Beeren.

Verbotene Produkte:

- Scharfe Gerichte, Gewürze und Würzmittel.

- Marinaden und Pickles.

- Reichhaltige Brühen.

- Frittiert, fettig, geräuchert.

- Alkohol.

- Starker Tee oder Kaffee.

- Gebäck und Süßigkeiten.

Es ist wichtig, sich an ein Trinkregime zu halten – trinken Sie mindestens zwei Liter Flüssigkeit pro Tag. Dies ist notwendig, um die aggressive Wirkung der Harnsäure zu reduzieren und Bakterien auszuspülen. Empfohlen werden Kräutertees, Cranberry- oder Preiselbeersaft, ungesüßter und schwacher grüner oder schwarzer Tee sowie sauberes Trink- oder Mineralwasser ohne Kohlensäure.

Neben der Ernährung ist nach der transurethralen Resektion eine regelmäßige Konsultation mit einem Arzt und Kontrolluntersuchungen erforderlich. Dies ist notwendig, um den Genesungsprozess des operierten Bereichs zu beurteilen und Rückfälle der Krankheit, die als Grund für die Operation diente, rechtzeitig zu erkennen.

Wenn nach der Entlassung aus dem Krankenhaus folgende Symptome auftreten, sollten Sie umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen:

- Schwierigkeiten beim Wasserlassen oder Unfähigkeit zum Wasserlassen.

- Schmerzen, Brennen, häufiger Harndrang, Vorhandensein von Blut im Urin länger als 3–5 Tage nach der Operation.

- Zu den Symptomen einer ansteckenden Infektion zählen Fieber und Schüttelfrost.

- Schmerzhafte Empfindungen, die nach der Einnahme von Medikamenten zur Linderung der Beschwerden nicht verschwinden.

- Anfälle von Übelkeit und Erbrechen.

- Libidostörung.

Die TUR der Blase ist eine wirksame diagnostische und therapeutische Methode. Treten jedoch die oben genannten Symptome auf, werden dem Patienten zusätzliche Untersuchungen verordnet. In der Regel handelt es sich dabei um eine Zystoskopie, eine Magnetresonanztomographie der Beckenorgane und eine Reihe von Laboruntersuchungen.