Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Nicht-tuberkulöse Mykobakterien

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Nichttuberkulöse Mykobakterien sind eigenständige Arten, die als Saprophyten in der Umwelt weit verbreitet sind und in einigen Fällen schwere Erkrankungen – Mykobakteriose – verursachen können. Sie werden auch als Umweltmykobakterien, Erreger der Mykobakteriose, opportunistische und atypische Mykobakterien bezeichnet. Ein wesentlicher Unterschied zwischen nichttuberkulösen Mykobakterien und dem Mycobacterium-tuberculosis-Komplex besteht darin, dass sie praktisch nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden.

Nichttuberkulöse Mykobakterien werden anhand einer begrenzten Anzahl von Merkmalen in vier Gruppen unterteilt: Wachstumsrate, Pigmentbildung, Koloniemorphologie und biochemische Eigenschaften.

1. Gruppe – langsam wachsende photochromogene (M. kansasii usw.). Das Hauptmerkmal dieser Gruppe ist die Bildung von Pigmenten im Licht. Sie bilden Kolonien von S- bis RS-Formen und enthalten Carotinkristalle, die sie gelb färben. Die Wachstumsrate beträgt 7 bis 20 Tage bei 25, 37 und 40 °C, Katadase-positiv.

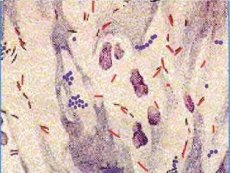

M. kansasii sind gelbe Bazillen, die in Wasser und Boden leben und am häufigsten die Lunge befallen. Diese Bakterien sind an ihrer Größe und kreuzförmigen Anordnung zu erkennen. Eine wichtige Manifestation von Infektionen durch M. kansasii ist die Entwicklung einer disseminierten Erkrankung. Haut- und Weichteilverletzungen, die Entwicklung von Sehnenscheidenentzündung, Osteomyelitis, Lymphadenitis, Perikarditis und Infektionen des Urogenitaltrakts sind ebenfalls möglich.

2. Gruppe – langsam wachsende skotochromogene (M. scrofulaceum, M. matmoense, M. gordonae usw.). Mikroorganismen bilden im Dunkeln gelbe und im Hellen orange oder rötliche Kolonien, meist S-förmig, und wachsen bei 37 °C. Dies ist die zahlreichste Gruppe nichttuberkulöser Mykobakterien. Sie werden aus kontaminierten Gewässern und Böden isoliert und weisen eine geringe Pathogenität für Mensch und Tier auf.

M. scrofulaceum (von engl. scrofula – Skrofulose) ist eine der Hauptursachen für zervikale Lymphadenitis bei Kindern unter 5 Jahren. Bei schweren Begleiterkrankungen können sie Lungen-, Knochen- und Weichteilschäden verursachen. Neben Wasser und Boden wurden Mikroben auch aus Rohmilch und anderen Milchprodukten isoliert.

M. maimoense sind Mikroaerophile, die grauweiße, glatte, glänzende, undurchsichtige, kuppelförmige, runde Kolonien bilden.

Primärisolate wachsen bei 22–37 °C sehr langsam. Lichtexposition führt nicht zur Pigmentbildung. Bei Bedarf kann die Exposition bis zu 12 Wochen fortgesetzt werden. Beim Menschen verursachen sie chronische Lungenerkrankungen.

M. gordonae sind die am häufigsten vorkommenden Saprophyten, Skotochromogene des Leitungswassers, und verursachen äußerst selten Mykobakteriosen. Neben Wasser (bekannt als M. aquae) werden sie häufig aus Erde, Magenspülung, Bronchialsekret oder anderem Patientenmaterial isoliert, sind aber in den meisten Fällen für den Menschen nicht pathogen. Gleichzeitig gibt es Berichte über Fälle von Meningitis, Peritonitis und Hautläsionen, die durch diese Art von Mykobakterien verursacht wurden.

Gruppe 3 – langsam wachsende, nicht-chromogene Mykobakterien (M. avium-Komplex, M. gaslri, M. terrae-Komplex usw.). Sie bilden farblose S- oder SR- und R-Formen von Kolonien, die hellgelbe und cremefarbene Farbtöne aufweisen können. Sie werden von kranken Tieren, Wasser und Boden isoliert.

M. avium – M. inlracellulare werden zu einem M. avium-Komplex zusammengefasst, da ihre Differenzierung zwischen den Arten gewisse Schwierigkeiten bereitet. Die Mikroorganismen wachsen bei 25–45 °C, sind pathogen für Vögel, weniger pathogen für Rinder, Schweine, Schafe und Hunde und nicht pathogen für Meerschweinchen. Am häufigsten verursachen diese Mikroorganismen Lungenläsionen beim Menschen. Es wurden Läsionen der Haut, des Muskelgewebes und des Skelettsystems sowie disseminierte Formen der Erkrankung beschrieben. Sie gehören zu den Erregern opportunistischer Infektionen, die das erworbene Immunschwächesyndrom (AIDS) komplizieren. M. avium subspecies paratuberculosis ist der Erreger der Jones-Krankheit bei Rindern und möglicherweise des Morbus Crohn (eine chronisch-entzündliche Erkrankung des Magen-Darm-Trakts) beim Menschen. Die Mikrobe kommt in Fleisch, Milch und Kot infizierter Kühe vor und kommt auch in Wasser und Boden vor. Herkömmliche Methoden zur Wasserreinigung inaktivieren diesen Mikroben nicht.

M. xenopi verursacht beim Menschen Lungenschädigungen und verbreitete Formen der mit AIDS assoziierten Krankheit. Sie werden aus Fröschen der Gattung Xenopus isoliert. Die Bakterien bilden kleine, glatte, glänzende, pigmentlose Kolonien, die sich später leuchtend gelb verfärben. Thermophile wachsen bei 22 °C nicht, bei 37 bis 45 °C hingegen gut. Bakterioskopisch betrachtet, erscheinen sie als sehr dünne, an einem Ende spitz zulaufende Stäbchen, die parallel zueinander angeordnet sind (ähnlich einem Lattenzaun). Sie werden häufig aus kaltem und warmem Leitungswasser isoliert, einschließlich Trinkwasser aus Krankenhausreservoirs (nosokomiale Ausbrüche). Im Gegensatz zu anderen opportunistischen Mykobakterien reagieren sie empfindlich auf die meisten Tuberkulosemedikamente.

M. ukerans ist der Erreger des mykobakteriellen kutanen Buruli-Ulkus und wächst nur bei 30–33 °C. Koloniewachstum wird erst nach 7 Wochen beobachtet. Der Erreger wird auch freigesetzt, wenn Mäuse im Bereich der Pfotensohle infiziert werden. Diese Krankheit ist in Australien und Afrika weit verbreitet. Infektionsquelle sind das tropische Klima und die BCG-Impfung gegen diese Mykobakteriose.

Gruppe 4 – schnell wachsende Mykobakterien (M. fortuitum-Komplex, M. phlei, M. xmegmatis usw.). Ihr Wachstum wird in Form von R- oder S-förmigen Kolonien für 1-2 bis 7 Tage beobachtet. Sie kommen in Wasser, Boden und Abwasser vor und repräsentieren die normale Mikroflora des menschlichen Körpers. Bakterien dieser Gruppe werden selten aus pathologischem Material von Patienten isoliert, einige von ihnen haben jedoch klinische Bedeutung.

Der M. fortuitum-Komplex umfasst die Unterarten M. fortuitum und M. chcionae. Sie verursachen disseminierte Prozesse, Haut- und postoperative Infektionen sowie Lungenerkrankungen. Die Mikroben dieses Komplexes sind hochresistent gegen Tuberkulosemedikamente.

M. smegmatis ist ein Vertreter der normalen Mikroflora, der aus dem Smegma von Männern isoliert wird. Es wächst gut bei 45 °C. Als Erreger menschlicher Krankheiten ist es nach dem M. fortuitum-Komplex das zweitschnellwachsende Mykobakterium. Es befällt Haut und Weichteile. Bei der Untersuchung von Urin müssen Tuberkulose-Erreger von M. smegmatis unterschieden werden.

Am häufigsten wird Mykobakteriose durch Vertreter der Gruppen 3 und 1 verursacht.

Epidemiologie der Mykobakteriose

Die Erreger der Mykobakteriose sind in der Natur weit verbreitet. Sie kommen in Erde, Staub, Torf, Schlamm, Flusswasser, Teichen und Schwimmbädern vor. Sie kommen in Zecken und Fischen vor, verursachen Krankheiten bei Vögeln, Wild- und Haustieren und sind Vertreter der normalen Mikroflora der Schleimhäute der oberen Atemwege und des Urogenitaltrakts beim Menschen. Die Infektion mit nichttuberkulösen Mykobakterien erfolgt aus der Umwelt durch Übertragung über die Luft, Kontakt mit geschädigter Haut sowie über Nahrung und Wasser. Eine Übertragung von Mikroorganismen von Mensch zu Mensch ist selten. Da es sich um opportunistische Bakterien handelt, sind eine verminderte Resistenz des Makroorganismus und seine genetische Veranlagung für die Entstehung der Krankheit von großer Bedeutung. In den betroffenen Bereichen bilden sich Granulome. In schweren Fällen ist die Phagozytose unvollständig, es liegt eine ausgeprägte Bakteriämie vor und in den Organen lassen sich Makrophagen nachweisen, die mit nichttuberkulösen Mykobakterien gefüllt sind und Leprazellen ähneln.

Symptome einer Mykobakteriose

Die Symptome einer Mykobakteriose sind vielfältig. Am häufigsten sind die Atemwege betroffen. Die Symptome der Lungenerkrankung ähneln denen der Tuberkulose. Es gibt jedoch häufige Fälle einer extrapulmonalen Lokalisation des Prozesses, die Haut und Unterhautgewebe, Wundoberflächen, Lymphknoten, Urogenitalorgane, Knochen und Gelenke sowie die Hirnhäute betreffen. Organschäden können sowohl akut als auch latent beginnen, verlaufen aber fast immer schwerwiegend.

Auch die Entstehung einer Mischinfektion ist möglich, in manchen Fällen können sie Ursache für die Entstehung einer sekundären endogenen Infektion sein.

Mikrobiologische Diagnostik der Mykobakteriose

Die wichtigste Methode zur Diagnose von Mykobakteriose ist die bakteriologische. Das Untersuchungsmaterial wird basierend auf der Pathogenese und den klinischen Manifestationen der Krankheit entnommen. Zunächst wird entschieden, ob die isolierte Reinkultur zu den Erregern der Tuberkulose oder zu nichttuberkulösen Mykobakterien gehört. Anschließend werden mithilfe einer Reihe von Studien der Mykobakterientyp, der Virulenzgrad und die Runyon-Gruppe bestimmt. Die primäre Identifizierung basiert auf Merkmalen wie Wachstumsrate, Fähigkeit zur Pigmentbildung, Koloniemorphologie und Fähigkeit, bei verschiedenen Temperaturen zu wachsen. Zur Identifizierung dieser Merkmale sind keine zusätzlichen Geräte oder Reagenzien erforderlich, sodass sie in Basislabors von Tuberkuloseambulanzen verwendet werden können. Die endgültige Identifizierung (Referenzidentifizierung) mittels komplexer biochemischer Untersuchungen wird in spezialisierten Moratorien wissenschaftlicher Einrichtungen durchgeführt. In den meisten Fällen wird der Identifizierung anhand biochemischer Faktoren der Vorzug gegeben, da moderne molekulargenetische Methoden arbeitsintensiv sind, viele Vorbereitungsschritte umfassen, spezielle Geräte erfordern und teuer sind. Die Bestimmung der Antibiotikaempfindlichkeit ist für die Behandlung von großer Bedeutung. Das Kriterium des gleichzeitigen Auftretens klinischer, radiologischer und Labordaten sowie der Isolierung einer Reinkultur nichttuberkulöser Mykobakterien und die Durchführung mehrerer dynamischer Studien sind für die Diagnose einer Mykobakteriose von entscheidender Bedeutung.

Von untergeordneter Bedeutung in der Diagnostik sind die Bestimmung von Antithesen mittels RNGA, RP, Immunelektrophorese, RNIF und ELISA sowie die Durchführung von Hautallergietests mit Sensitinen.

Behandlung und spezifische Prävention von Mykobakteriose

Alle Arten nichttuberkulöser Mykobakterien, mit Ausnahme von M. xenopi, sind resistent gegen Isoniazid, Streptomycin und Thiosemicarbazone. Die Behandlung der Mykobakteriose mit Tuberkulose- und antibakteriellen Medikamenten sollte langfristig (12–13 Monate) und kombiniert erfolgen. Bei MAC-Infektionen und Erkrankungen durch schnell wachsende Mykobakterien ist sie in der Regel unwirksam. In einigen Fällen wird eine chirurgische Behandlung angewendet. Medikamente zur spezifischen Prävention der Mykobakteriose wurden bisher nicht entwickelt.

[

[