Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Fibrose des Retroperitoneums

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Eine seltene Erkrankung, die retroperitoneale Fibrose, ist durch übermäßiges Wachstum von Bindegewebe hinter der hinteren Außenfläche von Magen und Darm, also im Retroperitonealraum, gekennzeichnet. Das Bindegewebe ist rau, dicht und wächst im Bereich zwischen der Wirbelsäule und Organen wie Bauchspeicheldrüse, Nieren, Harnleitern usw. Bei starkem Wachstum wird Druck auf diese Organe ausgeübt, was zu sekundären Erkrankungen und Symptomen führt.

Die retroperitoneale Fibrose hat einen anderen Namen – Morbus Ormond. Dieser Name ist darauf zurückzuführen, dass der Urologe Dr. Ormond die Krankheit Mitte des letzten Jahrhunderts erstmals beschrieb und sie mit einem unspezifischen Entzündungsprozess im retroperitonealen Gewebe in Verbindung brachte. Es gibt auch andere, weniger gebräuchliche Begriffe: fibröse Peritonitis, retroperitoneale Fibrose usw.

Epidemiologie

Retroperitoneale Fibrose wird am häufigsten bei Männern im Alter zwischen 40 und 60 Jahren diagnostiziert, kann aber auch in jedem anderen Alter auftreten. Das geschlechtsspezifische Inzidenzverhältnis beträgt 2:1 (Männer und Frauen).

Die Ursache der retroperitonealen Fibrose lässt sich nur in 15 % der Fälle finden. Insgesamt gilt die Erkrankung als relativ selten. Eine finnische Studie ermittelte eine Prävalenz von 1,4 pro 100.000 Einwohner und eine Inzidenz von 0,1 pro 100.000 Personenjahre. [ 1 ] Eine andere Studie berichtete jedoch von einer höheren Inzidenz von 1,3 pro 100.000. [ 2 ]

Im Kindesalter tritt die Erkrankung nur in Einzelfällen auf.

Die retroperitoneale Fibrose ist überwiegend beidseitig, obwohl auch einseitige Läsionen auftreten. Die häufigste Lokalisation des Krankheitsprozesses ist die IV-V-Lendenwirbelzone, die Pathologie kann sich jedoch auf den gesamten Bereich von der unteren Krümmung der Wirbelsäule bis zur Ureterenpelvinregion ausbreiten.

Wenn der pathologische Herd große Ausmaße annimmt, können die Aorta und die untere Hohlvene betroffen sein.

Ursachen retroperitoneale Fibrose

Die genauen Ursachen der retroperitonealen Fibrose sind noch nicht geklärt. Man geht davon aus, dass die Erkrankung durch Entzündungs- oder Immunreaktionen entsteht. Manche Ärzte assoziieren die Krankheit mit systemischen Bindegewebserkrankungen. Als grundlegendes pathogenetisches Kriterium wurde eine erhöhte Expression des IgG4-Komplexes durch Plasmazellen identifiziert.

Retroperitoneale Fibrose wird oft zu einer sekundären Pathologie, die durch eine Reihe möglicher Gründe verursacht wird:

- Erkrankungen der Nieren, Harnleiter oder anderer Strukturen, die sich in unmittelbarer Nähe des retroperitonealen Gewebes befinden.

- Bösartige Tumorprozesse, darunter Rektumkarzinom, Prostatakarzinom, Blasenkrebs.

- Infektionsprozesse (Brucellose, Tuberkulose, Toxoplasmose).

- Nierenbeckenreflux, Nierentrauma mit Urinextravasation.

- Abdominaltrauma, innere Blutungen, lymphoproliferative Erkrankungen, Lymphadenektomie, Kolektomie, Aorteneingriffe.

- Strahlentherapie, die auf die Bauch- und Beckenorgane abzielt.

- Langfristige Einnahme von Mutterkornpräparaten sowie Bromocriptin, Hydralazin, Methyldopa, hochdosierten Antibiotika und β-Blockern.

- Allergische Unverträglichkeit gegenüber Medikamenten, Fälle von Überempfindlichkeitsreaktionen auf Arzneimittel und Chemikalien.

Eine erbliche Veranlagung kann nicht völlig ausgeschlossen werden: Insbesondere wurden einige Fälle von retroperitonealer Fibrose mit dem Vorhandensein des humanen Leukozytenmarkers HLA-B27 in Zusammenhang gebracht. Weitere mögliche genetische Assoziationen werden derzeit untersucht.

Risikofaktoren

Es gibt mehrere bekannte Faktoren, die zur Entstehung einer retroperitonealen Fibrose führen können. Dazu gehören:

- bösartige Tumorprozesse;

- chronische Entzündung der Bauchspeicheldrüse;

- chronische Hepatitis;

- Tuberkulose der Wirbelsäule;

- Strahlenschäden;

- Verletzungen der Lenden- und Bauchhöhle, innere Blutungen;

- Vergiftung (chemisch, medizinisch).

Bei vielen Patienten lässt sich kein Zusammenhang mit anderen Faktoren feststellen. In solchen Fällen spricht man von einer idiopathischen Retroperitonealfibrose.

Pathogenese

In den allermeisten Fällen ist die Entwicklung einer retroperitonealen Fibrose mit dem Vorhandensein lymphozytärer Plasmazellen verbunden, die IgG4 produzieren. Die Erkrankung ist häufig systemischer Natur, da auch in den Lymphknoten, der Bauchspeicheldrüse und den Hypophysenstrukturen fibrotische Veränderungen beobachtet werden. Es werden Tumorödeme der betroffenen Organe, fibröse sklerotische Reaktionen und lymphoplasmatische Infiltrationen unterschiedlicher Intensität beobachtet. Der fibrotische Prozess führt zur Kompression des Harnleiters und des Gefäßnetzes (Blut und Lymphe) sowie der Nieren. [ 3 ]

In einigen Fällen wird die Bildung einer retroperitonealen Fibrose durch das Auftreten bösartiger Tumoren verursacht. Das Wachstum von Bindegewebe wird vor dem Hintergrund des Vorhandenseins bösartiger Zellen im Retroperitonealraum oder beim Auftreten von Lymphomen, Sarkomen und Metastasen aus anderen Organen beobachtet. [ 4 ]

Das fibröse Infiltrat besteht aus multiplen Lymphozyten, lymphozytären Plasmazellen, Makrophagen und seltener Neutrophilen. Proinflammatorische Strukturen sind in Kollagencluster eingebettet, die sich in der Nähe kleiner Gefäße vereinigen. Die Erkrankung wird als IgG4-assoziiert klassifiziert, wenn ein Moiré-Fibröses Muster, eosinophile Infiltration und obliterierende Phlebitis vorliegen. Myeloide Gewebezellen werden degranuliert, und es zeigt sich eine aktive entzündlich-fibröse Reaktion. [ 5 ]

Symptome retroperitoneale Fibrose

Das klinische Bild der retroperitonealen Fibrose ist am häufigsten durch folgende Symptome gekennzeichnet:

- unbestimmte Schmerzen im Bauch, an der Seite, im unteren Rücken, in der Leistengegend;

- periodisch erhöhte Temperatur, die sich dann normalisiert und wieder ansteigt, oft begleitet von Schüttelfrost;

- Schwellung des Unterkörpers;

- Venenerkrankungen, Thrombophlebitis;

- manchmal – erhöhter Blutdruck;

- Abmagerung;

- Durchfall, Übelkeit, Verdauungsstörungen, vermehrte Gasbildung und andere dyspeptische Symptome;

- Anfall einer Nierenkolik;

- Harnwegserkrankungen (am häufigsten – Dysurie, Hämaturie);

- Schweregefühl in den Beinen, starke Müdigkeit.

Die primären Symptome einer retroperitonealen Fibrose werden durch eine Verschlechterung der Blutzirkulation in der Bauchhöhle verursacht. Das anfängliche Krankheitsbild kann folgende Anzeichen umfassen:

- dumpfer Schmerz im Unterleib oder Rücken, ohne dass eine eindeutige Lokalisierung möglich ist;

- Schmerzen in der Seite, den unteren Gliedmaßen;

- Schwellung und Blässe einer oder beider unteren Gliedmaßen.

Mit fortschreitender Krankheit werden die Bauchschmerzen stärker und es treten weitere Symptome auf:

- Appetitlosigkeit;

- Abmagerung;

- Temperaturanstieg;

- Übelkeit, Dyspepsie;

- mangelndes Wasserlassen;

- Bewusstseinstrübung.

Später können sich Anzeichen eines Nierenversagens entwickeln. [ 6 ]

Erste Anzeichen

Die häufigste Erstbeschwerde von Patienten mit retroperitonealer Fibrose sind anhaltende, dumpfe Schmerzen im Bauchraum, im unteren Rückenbereich sowie im rechten und linken Hypochondrium. Die Schmerzen strahlen in die Leistengegend, die äußeren Genitalien und die Beine aus. Im Frühstadium der Erkrankung können sich ein moderater Temperaturanstieg und eine Leukozytose, ein Anstieg der BSG, äußern.

Anzeichen einer Kompression der tubulären retroperitonealen Strukturen treten allmählich auf: arterielle Hypertonie, Pyelonephritis und Hydronephrose entwickeln sich. Chronisches Nierenversagen tritt etwas später auf: über einen Zeitraum von 4 Wochen bis zu zwei Jahren. Bei etwa 80 % der Patienten kommt es zu einer partiellen oder vollständigen Harnleiterobstruktion, bei 40 % zu einer Oligo- oder Anurie. [ 7 ]

Bühnen

Die klinischen Symptome einer retroperitonealen Fibrose hängen vom Stadium des pathologischen Prozesses ab. In der Regel ist die Krankheit durch eine langsame Entwicklung mit allmählichem Fortschreiten gekennzeichnet. Im Verlauf durchläuft die Krankheit folgende Stadien:

- Die Anfangsphase der Krankheitsentwicklung.

- Eine aktive Phase, die durch die Ausbreitung der zellulären und faserigen Prozesse auf die retroperitonealen Strukturen gekennzeichnet ist.

- Die Zeit der Kompression der faserigen Massen der am pathologischen Prozess beteiligten Strukturen. [ 8 ]

Formen

Es ist üblich, zwischen primärer (idiopathischer) retroperitonealer Fibrose und sekundären Läsionen zu unterscheiden. Experten gehen davon aus, dass die idiopathische retroperitoneale Fibrose autoimmun bedingt ist. Sekundäre Pathologien entwickeln sich in der Regel als Folge verschiedener anderer schmerzhafter Zustände und Erkrankungen:

- bösartige Tumore;

- infektiöse Läsionen;

- chronische Lebererkrankungen;

- Erkrankungen des Darms, der Bauchspeicheldrüse;

- urogenitale Pathologien;

- tuberkulöse Läsionen der Wirbelsäule;

- verschiedene Intoxikationen (auch medikamentenbedingte). [ 9 ]

Die primäre idiopathische retroperitoneale Fibrose beginnt meist im retroperitonealen Gewebe, das die Beckengefäße umgibt, und breitet sich weiter auf das Sakralpromontorium und den Nierenhilus aus. [ 10 ]

Komplikationen und Konsequenzen

Jeder zweite Patient mit retroperitonealer Fibrose entwickelt Bluthochdruck, es kommt zu einer Kompression der Harnleiter mit weiterer Entwicklung eines Nierenversagens. [ 11 ]

Zu den möglichen Folgekomplikationen zählen:

- übermäßige Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle (Aszites);

- Gefäßerkrankungen (Phlebitis, Thrombose);

- Hydrozele bei Männern;

- Verstopfung der Gallengänge, Gelbsucht;

- Darmverschluss;

- Kompression der Wirbelsäule, Kompression der Spinalnerven, Unterbrechung der Blutversorgung des Rückenmarks.

Viele Komplikationen können tödlich enden. Insbesondere pathologische Prozesse in den Harnleitern führen zur Entwicklung von Pyelonephritis, Hydronephrose und chronischem Nierenversagen. Etwa 30 % der Patienten weisen atrophische Veränderungen der Nieren auf, es werden Veränderungen der Aorta beobachtet, die letztendlich zur Entwicklung eines Aneurysmas führen können.

Diagnose retroperitoneale Fibrose

Retroperitoneale Fibrose ist schwer zu diagnostizieren. Erstens ist die Krankheit relativ selten. Zweitens weist sie keine spezifischen Symptome auf und ist als verschiedene andere Erkrankungen getarnt. Die Ergebnisse von Laboruntersuchungen sind nicht spezifisch. Sehr oft wird den Patienten eine falsche, ungenaue Behandlung verschrieben: Anstelle einer retroperitonealen Fibrose werden Patienten wegen urologischer und gastroenterologischer Erkrankungen behandelt, die nicht mit fibrotischen Prozessen zusammenhängen. In der Zwischenzeit verschlimmert und breitet sich die Krankheit aus, was die Prognose verschlechtert.

Um bei einem Patienten das Vorliegen einer retroperitonealen Fibrose zu vermuten, muss der Arzt den folgenden Diagnosealgorithmus einhalten:

- Laboruntersuchungen zeigen folgende pathologische Veränderungen:

- erhöhte Werte entzündungsfördernder Marker (BSG, C-reaktives Protein);

- ein Anstieg von IgG4 über 135 mg/dl vor dem Hintergrund histologischer Befunde.

- Zur Beurteilung der Nierenfunktion ist die Untersuchung der Harnstoff- und Kreatininwerte sowie der glomerulären Filtrationsrate zwingend erforderlich.

- Eine Urinanalyse kann Hämaturie, Proteinurie und ein niedriges spezifisches Gewicht zeigen.

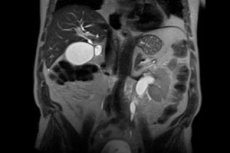

- Die instrumentelle Diagnostik umfasst Visualisierungstechniken wie Magnetresonanztomographie und Computertomographie. Die Computerdiagnostik ermöglicht die Unterscheidung zwischen idiopathischer und sekundärer fibröser Pathologie. Eine Ultraschalluntersuchung ist notwendig, um das Anfangsstadium des Krankheitsverlaufs zu bestätigen, Merkmale einer Hydronephrose zu erfassen und Veränderungen der Aorta zu identifizieren. Kontrastmittel werden eingesetzt, um klarere Ergebnisse zu erzielen. Die Positronen-Emissions-Tomographie wird zur Erkennung versteckter infektiöser, entzündlicher und maligner Erkrankungen empfohlen.

- Zur Klärung der Diagnose ist eine Biopsie angezeigt. Das frühe Stadium der fibrotischen Prozessentwicklung ist durch den Nachweis von hypervaskulärem Gewebe mit perivaskulärem lymphozytischem Infiltrat sowie Makrophagen mit Lipideinschlüssen gekennzeichnet. Im späten Stadium der retroperitonealen Fibroseentwicklung findet sich eine charakteristische avaskuläre Masse ohne zelluläre Struktur.

Differenzialdiagnose

Die Symptome eines retroperitonealen Abszesses weisen häufig Ähnlichkeiten mit anderen pathologischen Zuständen auf, insbesondere mit urologischen Erkrankungen:

- bilaterale Hydronephrose (Nierenwassersucht);

- Harnleiterstrikturen (abnorme Verengung des Kanals);

- Achalasie der Harnleiter (neuromuskuläre Dysplasie).

Der Hauptunterschied zwischen der retroperitonealen Fibrose und den oben genannten Erkrankungen besteht in der Obstruktion der Harnleiter im Bereich ihrer Kreuzung mit den Beckengefäßen: Oberhalb dieser Kreuzung ist eine Erweiterung der Harnleiter festzustellen, darunter sind keine Veränderungen erkennbar.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung retroperitoneale Fibrose

Die Behandlung der retroperitonealen Fibrose hängt vom genauen Ort der Erkrankung, ihrem Ausmaß, dem Grad der Kompression der inneren Organe und dem Vorhandensein einer infektiösen Komponente ab. Da die Erkrankung selten ist und ihre Ätiologie kaum verstanden ist, gibt es derzeit keinen einheitlichen Behandlungsstandard. Die Rolle der konservativen Therapie und die optimale chirurgische Behandlungsmethode sind nicht klar definiert.

Der Umfang der medikamentösen Behandlung hängt im Allgemeinen von der zugrunde liegenden Ursache der retroperitonealen Fibrose ab. Beispielsweise verschwindet die Intoxikationsfibrose, nachdem der toxische Stoff seine Wirkung verloren hat. Handelt es sich um einen bösartigen Tumorprozess, ist die Behandlung angemessen.

Die idiopathische Form der retroperitonealen Fibrose kann bei vielen Patienten durch den Einsatz von Immunsuppressiva und proteolytischen Medikamenten geheilt werden. Je nach Indikation wird eine entzündungshemmende, antibakterielle, entgiftende und symptomatische Therapie eingesetzt. Bei akuten Beschwerden oder bei Unwirksamkeit der medikamentösen Therapie kann eine Operation erforderlich sein.

Wenn eine chronische Pyelonephritis diagnostiziert wird, wird eine entsprechende Therapie für die Krankheit verordnet.

Chirurgische Behandlung

Patienten mit einer retroperitonealen Fibrose im Frühstadium ohne klare Indikation für eine chirurgische Behandlung wird eine medikamentöse Therapie mit Kortikosteroiden und proteolytischen Medikamenten verschrieben.

Häufig ist jedoch ein chirurgischer Eingriff erforderlich: Die Operation wird Ureterolyse genannt und beinhaltet die Befreiung der Harnleiter vom umgebenden Bindegewebe. Bei einigen Patienten wird eine Resektion des Harnleiters mit anschließender Anastomose, eine Transplantation eines Dünndarmabschnitts oder der Einsatz von Prothesen empfohlen. [ 12 ], [ 13 ]

In fortgeschrittenen Stadien mit ausgeprägter Hydronephrose und Entwicklung einer chronischen Pyelonephritis wird gleichzeitig mit der Entfernung des Harnkanals mittels Pyelo- oder Nephropyelostomie, Punktionsnephrostomie unter Ultraschallkontrolle, eine rekonstruktive plastische Chirurgie durchgeführt. Nach der Operation wird dem Patienten eine langfristige Kortikosteroidtherapie verschrieben, die zur Unterdrückung des fibrösen Wachstums erforderlich ist. Am häufigsten wird Cortisol 25 mg täglich über 8-12 Wochen eingenommen.

Eine Initialdosis von 1 mg Prednison pro kg Körpergewicht pro Tag (Maximaldosis 80 mg/Tag) wird üblicherweise für etwa 4-6 Wochen verabreicht. Die Dosis kann dann je nach Krankheitsverlauf über 1-2 Jahre schrittweise reduziert werden. Wenn die Erkrankung nicht ausreichend auf eine Steroidtherapie allein anspricht, können Immunsuppressiva gleichzeitig mit Steroiden eingesetzt werden. Zu den Wirkstoffen, die in Fallberichten und Fallserien mit offensichtlichem Erfolg eingesetzt wurden, gehören Azathioprin, Methotrexat, Mycophenolatmofetil, Cyclophosphamid und Cyclosporin. [ 14 ] Zusätzlich werden Medikamente eingesetzt, die die Resorption beschleunigen (Lidase, Longidaza). [ 15 ], [ 16 ]

Verhütung

Eine spezifische Prävention der retroperitonealen Fibrose wurde aufgrund der unklaren Ursachen der Erkrankung nicht entwickelt. Dies gilt insbesondere für idiopathische Formen der Pathologie. Sekundäre retroperitoneale Fibrose kann in den meisten Fällen verhindert werden, wenn Sie die folgenden Empfehlungen befolgen:

- geben Sie schlechte Gewohnheiten auf, rauchen Sie nicht, missbrauchen Sie keinen Alkohol;

- vermeiden Sie Stresssituationen, körperliche und emotionale Überlastung;

- essen Sie nicht zu viel, hungern Sie nicht, essen Sie mehrmals täglich nach und nach;

- bevorzugen Sie hochwertige Lebensmittel pflanzlichen und tierischen Ursprungs, lehnen Sie Halbfabrikate, Fast Food, fettige und salzige Lebensmittel sowie geräucherte Lebensmittel ab;

- Beachten Sie die Hygienevorschriften, putzen Sie regelmäßig Ihre Zähne, waschen Sie sich vor dem Essen sowie nach dem Besuch der Straße und der Toilette die Hände;

- mehr Zeit im Freien verbringen und körperlich aktiv sein;

- Bauchtraumata vermeiden;

- Wenn irgendwelche Symptome auftreten, suchen Sie einen Arzt auf und nehmen Sie keine Selbstmedikation;

- Befolgen Sie nach einer Bauchoperation strikt alle Anweisungen und Empfehlungen Ihres Arztes.

- Unterkühlung und Überhitzung des Körpers vermeiden;

- trinken Sie täglich ausreichend sauberes Wasser;

- Achten Sie beim Essen auf gründliches Kauen und lassen Sie sich nicht durch Gespräche, Computer etc. ablenken.

Unsere Gesundheit hängt maßgeblich von unserem Lebensstil ab. Daher trägt die Befolgung dieser einfachen Regeln dazu bei, sie über viele Jahre hinweg zu erhalten.

Prognose

Retroperitoneale Fibrose ist eine seltene und schwer zu diagnostizierende Erkrankung, die oft zu einem verzögerten Behandlungsbeginn und einer längeren, wirkungslosen Medikation führt. Oft werden Patienten fälschlicherweise wegen anderer ähnlicher Erkrankungen behandelt oder gezielt behandelt, um bereits aufgetretene Komplikationen wie arterielle Hypertonie, Tumorprozesse, chronische Enterokolitis, Cholezystopankreatitis, ulzerative Läsionen des Magens und Zwölffingerdarms, Pyelonephritis, Hydronephrose, chronisches Nierenversagen, Anurie usw. zu beseitigen.

Ein frühzeitiger Behandlungsbeginn kann die Prognose der Erkrankung deutlich verbessern. Retroperitoneale Fibrose spricht im Frühstadium gut auf eine Behandlung mit Kortikosteroiden an, die Therapie sollte jedoch vor der Entwicklung irreversibler fibrotischer Prozesse verordnet werden. Die Rezidivrate nach Beendigung der Behandlung liegt zwischen weniger als 10-30 %, obwohl in einer Serie von über 70 % berichtet wurde. [ 17 ] Fortgeschrittene Erkrankungen können nur chirurgisch behandelt werden, und die Mortalität hängt vom Grad der Obstruktion und den damit verbundenen Komplikationen ab.

Eine seltene Erkrankung, die retroperitoneale Fibrose, ist durch übermäßiges Wachstum von Bindegewebe hinter der hinteren Außenfläche von Magen und Darm, also im Retroperitonealraum, gekennzeichnet. Das Bindegewebe ist rau, dicht und wächst im Bereich zwischen der Wirbelsäule und Organen wie Bauchspeicheldrüse, Nieren, Harnleitern usw. Bei starkem Wachstum wird Druck auf diese Organe ausgeübt, was zu sekundären Erkrankungen und Symptomen führt.

Die retroperitoneale Fibrose hat auch einen anderen Namen – Morbus Ormond. Dieser Name ist darauf zurückzuführen, dass der Urologe Dr. Ormond die Krankheit Mitte des letzten Jahrhunderts erstmals beschrieb und sie mit einem unspezifischen Entzündungsprozess im retroperitonealen Gewebe in Verbindung brachte. Es gibt auch andere, weniger gebräuchliche Begriffe: fibröse Peritonitis, retroperitoneale Fibrose usw. [ 18 ]