Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

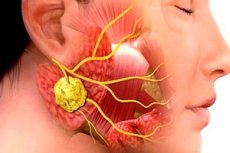

Sialadenitis: Ursachen, Symptome, Behandlung

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Entzündliche Erkrankungen sind in der chirurgischen Zahnheilkunde weit verbreitet. Selbst eine Antibiotikatherapie reduziert die Häufigkeit von Kiefer- und Gesichtsentzündungen und deren Komplikationen nicht. Diese Situation ist auf verspätete Arztbesuche, häufige Selbstmedikation der Patienten usw. zurückzuführen. Eine der typischen Infektions- und Entzündungskrankheiten dieser Art ist die Sialadenitis oder Sialoadenitis – eine Entzündung der Speicheldrüsen, die oft durch Viren oder Bakterien hervorgerufen wird. Die Pathologie geht mit einer Reihe charakteristischer klinischer Symptome einher, und die Diagnose wird anhand der Ergebnisse bakteriologischer und zytologischer Untersuchungen sowie der instrumentellen Diagnostik gestellt.

Epidemiologie

Die genaue Prävalenz der submandibulären Sialadenitis ist unklar. Sie macht etwa 10 % aller Sialadenitis-Fälle aus. Sie ist für 0,001 bis 0,002 % aller Krankenhausaufenthalte verantwortlich. Es gibt keine Alters- oder Geschlechtsunterschiede.[ 1 ]

Bakterielle und virale Sialadenitis betrifft hauptsächlich ältere und senile Menschen.

Epidemische Mumps betreffen hauptsächlich Kinder, seltener Erwachsene (Frauen - häufiger). Heutzutage tritt epidemische Mumps als sporadische Erkrankung auf, was auf die frühzeitige Impfung von Kindern zurückzuführen ist.

Häufig wird eine eitrige Form der Sialadenitis festgestellt, die auf die späte Inanspruchnahme medizinischer Hilfe durch die Patienten zurückzuführen ist.

Ursachen Sialadenitis

Die Entstehung einer Sialadenitis wird durch virale oder mikrobielle Läsionen der Speicheldrüsen verursacht. Der mikrobielle Entzündungsprozess kann durch in der Mundhöhle vorhandene Bakterien ausgelöst oder von verschiedenen Infektionsherden im Körper freigesetzt werden. Infektionsquellen sind häufig angrenzende Schleimhäute, akute Atemwegserkrankungen (Mandelentzündung, Lungenentzündung, Bronchitis), Kiefer- und Zahnerkrankungen.

Die Krankheit kann als Folge von Verletzungen und Operationen im Kiefer- und Gesichtsbereich, dem Eindringen von Fremdkörpern in den Speichelkanal (Gräten, Speisereste, Haare usw.) und der Bildung von Kanalsteinen auftreten.

Virale Sialadenitis wird am häufigsten durch Cytomegalieviren, Influenzaviren, Adenoviren, Paramyxoviren, Coxsackieviren, Herpes-simplex-Viren usw. verursacht. Es kommen auch Pilz-, Syphilis- und Tuberkulose-Sialadenitis vor.

Die Ausbreitung der Infektion kann über die Kanalöffnung, über Blut oder Lymphflüssigkeit erfolgen.

Risikofaktoren

Zu den Risikofaktoren für die Entwicklung einer Sialadenitis gehören:

- geschwächtes Immunsystem, kürzliche Erkrankungen;

- Verstopfung der Speicheldrüsengänge;

- Speichelstörungen, die durch Infektions- und Entzündungskrankheiten verursacht werden;

- chirurgische Eingriffe;

- Tuberkulose; [ 2 ]

- Syphilis;

- Kiefer- und Gesichtsverletzungen.

Zur Risikogruppe zählen ältere Menschen, Menschen mit Essstörungen, krankhafter Mundtrockenheit sowie Personen, die sich einer Strahlentherapie unterziehen oder regelmäßig ohne gute Indikation eine Antibiotikatherapie anwenden, postoperative Zustände, [ 3 ] Intubation und die Einnahme von Anticholinergika. [ 4 ]

Weitere (indirekte) prädisponierende Faktoren können sein:

- schlechte Mundhygiene;

- ungesunder Lebensstil, Vorhandensein einer Reihe von schlechten Gewohnheiten;

- Ignorieren von Arztbesuchen, Selbstmedikation.

Pathogenese

Die Speicheldrüsen werden in paarige große und ungepaarte kleine unterteilt. Zu den großen Drüsen gehören die Ohrspeicheldrüsen, die Unterkieferspeicheldrüsen und die Unterzungenspeicheldrüsen. Zu den kleinen Drüsen gehören die Lippen-, Wangen-, Zungen-, Gaumen- und Mundbodenspeicheldrüsen. Jede dieser Drüsen verfügt über Parenchym, Interstitium und ein Gangsystem.

Der Erreger der Parotitis, einer Variante der akuten Sialadenitis, ist ein filtrierbares Virus. Die Infektion erfolgt durch direkte Übertragung von einer erkrankten Person über die Luft (eine Ansteckung durch vom Erkrankten benutzte Gegenstände ist jedoch nicht ausgeschlossen).

Eine bakterielle Sialadenitis kann sich bei schweren Erkrankungen entwickeln. Die Infektion breitet sich stomatogen sowie über Blut und Lymphflüssigkeit aus. Die Mikroflora ist meist gemischt: Streptokokken, Pneumokokken, Staphylokokken usw., die über den Drüsenausführungsgang in die Lunge gelangen.

Bei Patienten mit lymphogener Divergenz der Infektion ist häufig das Lymphnetz der Ohrspeicheldrüse betroffen: Dieser Prozess ist eine Folge einer Entzündung des Nasen-Rachen-Raums oder des Unterkiefers, von Erkrankungen der Zähne oder der Zunge.

Die Ätiologie und Pathogenese der chronischen Sialadenitis sind unklar und wenig erforscht. Ärzte gehen davon aus, dass die Entwicklung der Krankheit mit allgemeinen Erkrankungen im Körper zusammenhängt – insbesondere mit Bluthochdruck, Arteriosklerose, deformierender Spondylose und Erkrankungen des Verdauungstrakts.

Symptome Sialadenitis

Eine akute Sialadenitis kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. In leichten Fällen ist das Krankheitsbild schwach ausgeprägt, ohne Anstieg der Körpertemperatur und ohne Schmerzen in den Ohrspeicheldrüsen, die nur leicht anschwellen. In mittelschweren Fällen treten allgemeines Unwohlsein, Kopf- und Muskelschmerzen, Schüttelfrost, trockene Mundschleimhäute sowie Schmerzen und Schwellungen der Ohrspeicheldrüse auf. Der Speichelfluss ist leicht reduziert. Die Symptome halten etwa 4 Tage an, danach tritt eine allmähliche Linderung ein. In schweren Fällen einer akuten Sialadenitis vergrößert sich die Ohrspeicheldrüse stark; die Unterkiefer- und Unterzungendrüsen können beteiligt sein. Der Speichelfluss nimmt zu, die Temperatur erreicht hohe Werte (bis zu 40 °C), und es können sich eitrig-nekrotische Komplikationen entwickeln. Unter günstigen Umständen beginnt die Temperatur nach etwa einer Woche zu sinken, und die Anzeichen einer Entzündungsreaktion klingen allmählich ab. Das Risiko einer Abszessbildung bleibt jedoch bestehen, ebenso wie das Risiko für Meningitis, Enzephalitis, Lähmungen der Hirn- und Spinalnerven usw.

Eine virale Sialadenitis der Ohrspeicheldrüsen äußert sich in Schmerzen beim Öffnen des Mundes und beim Versuch, den Kopf zur Seite zu drehen. Es kommt zu Schwellungen der Wangen-, Unterkiefer- und Unterkieferzone sowie des oberen Halses. Die Palpation zeigt eine schmerzhafte Verdichtung mit glatter Oberfläche, die nicht über die Grenzen der Ohrspeicheldrüse hinausreicht. Die Ausbreitung der Pathologie auf das umliegende Gewebe erfolgt mit der Entwicklung eines eitrigen Prozesses.

Bei einer Betroffenheit der Unterkieferspeicheldrüsen klagen die Patienten über Schmerzen beim Schlucken. Die Schwellung erstreckt sich auf den Unter- und Unterkieferbereich, das Kinn und den oberen Hals. Bei einer Betroffenheit der Unterkieferspeicheldrüsen treten Schmerzen bei der Zungenbewegung auf, und die Unterkieferfalten vergrößern sich. Eine Beteiligung der kleinen Speicheldrüsen tritt bei zahlreichen Erkrankungen auf.

Die ersten Anzeichen einer chronischen Sialadenitis können unbemerkt bleiben und zufällig entdeckt werden. Patienten bemerken Beschwerden in der Ohrspeicheldrüse (oder zwei Drüsen), seltener Schmerzen im Hinterkopf. Visuell ist im betroffenen Bereich eine leichte Schwellung ohne sichtbare Schmerzen erkennbar. Es gibt keine Hautveränderungen, die Mundhöhle öffnet sich schmerzlos, die Schleimhäute sind intakt, der Speichelfluss ist nicht beeinträchtigt (er kann bei einem Rückfall abnehmen). Im fortgeschrittenen Stadium der chronischen Sialadenitis leiden Patienten unter allgemeiner Schwäche, Müdigkeit, Hörverlust und manchmal Trockenheit der Mundschleimhäute. Die Schwellung im Bereich der betroffenen Drüsen ist konstant und schmerzlos.

Die interstitielle Sialadenitis ist durch saisonale Exazerbationen (in der kalten Jahreszeit) gekennzeichnet, bei denen sich schmerzhafte Verschlüsse bilden und die Körpertemperatur ansteigt.

Sialadenitis bei Kindern

Eine Sialadenitis kann sich bereits im Kindesalter, sogar bei Neugeborenen, entwickeln. Die Ätiologie der Erkrankung bei Säuglingen ist jedoch noch nicht geklärt. Es ist bekannt, dass eine Entzündung der Brustdrüse der Mutter zur Entstehung der Erkrankung beiträgt. Die Sialadenitis bei Neugeborenen unterscheidet sich von einer Osteomyelitis des Kondylenfortsatzes des Unterkiefers, was auf die Entwicklung einer Septikopyämie hindeutet.

Im Allgemeinen gelten als Hauptursachen für Sialadenitis bei Kindern Parotitis und Cytomegalovirus. Darüber hinaus ist es wichtig, über die mögliche Entwicklung einer Herzenberg-Pseudoparotitis Bescheid zu wissen, die keine Sialadenitis ist und eine Entzündung der Lymphknoten in der Nähe der Ohrspeicheldrüse darstellt. Das klinische Bild der Erkrankungen ist sehr ähnlich.

Die tuberkulöse und syphilitische Ätiologie der Krankheit ist für Kinder nicht typisch. Das klinische Bild ist durch eine schwerere Vergiftung als bei Erwachsenen sowie einen höheren Prozentsatz der Entwicklung einer eitrigen oder eitrig-nekrotischen Gewebeschmelze gekennzeichnet.

Bühnen

Die Sialadenitis entwickelt sich in drei entsprechenden Stadien: Anfangsstadium, klinisches Stadium und Spätstadium.

Das Anfangsstadium geht nicht mit ausgeprägten klinischen Symptomen einher. Allerdings nehmen Schwellungen zu, es kommt zu Lymphstauungen im betroffenen Bereich, Bindegewebe lockert sich und Blutgefäße erweitern sich. Terminale Drüsensegmente bleiben erhalten, aber Muzin und Mukopolysaccharide, Entzündungsmarker, reichern sich in ihnen an. Interlobäre Gänge weiten sich, Kollagenfasern verdichten sich.

Die zweite Stufe ist durch folgendes Bild gekennzeichnet:

- es kommt zu einer Atrophie der terminalen Drüsensegmente;

- Infiltrate werden auf der Basis von Plasmastrukturen, Lymphozyten und Histiozyten in der Bindegewebsbasis gebildet;

- die Münder sind von Bindegewebe umgeben;

- In den Kanälen kommt es zu einer Ansammlung von abgeschupptem Epithel und Lymphozyten.

Das dritte Stadium geht mit einer fast vollständigen Atrophie des Drüsenparenchyms, seinem Ersatz durch Bindegewebe, einer Proliferation des Blutversorgungsnetzes und einer Erweiterung der intralobären Gänge (oder einer Verengung durch Kompression durch Bindegewebe und Faserstrukturen) einher.

Formen

Die Klassifizierung der Krankheit ist recht umfangreich. So unterscheidet man je nach Verlauf der Entzündungsreaktion zwischen akuter und chronischer Sialadenitis.

Eine akute Sialadenitis der Ohrspeicheldrüse tritt als epidemische Parotitis oder als bekannter „Mumps“ auf. Im Allgemeinen sind die Ohrspeicheldrüsen am häufigsten betroffen, seltener die submandibulären und sublingualen Speicheldrüsen. Der akute Prozess ist leichter zu behandeln als der chronische.

Je nach Zustand des Parenchyms werden folgende Arten chronischer Erkrankungen unterschieden:

- chronische parenchymatöse Sialadenitis – begleitet von einer Schädigung nur des Drüsenstromas (wie bei Patienten mit Mumps);

- chronische interstitielle Sialadenitis – geht neben der Schädigung des Stromas auch mit einer Schädigung des Drüsenparenchyms einher (wie bei Patienten mit Cytomegalievirus-Sialadenitis).

- Die chronisch sklerosierende Sialadenitis (Küttner-Tumor) ist eine IgG4-assoziierte sklerosierende Erkrankung und weist ausgeprägte histopathologische Merkmale wie dichtes lymphoplasmazytisches Infiltrat, Sklerose und obliterierende Phlebitis auf.[ 5 ]

Interstitielle Sialadenitis wird auch als chronisch produktive Sialadenitis, chronisch sklerosierende Mumps, Kuttner-Entzündungstumor, chronisch atrophische Sialadenitis, fibroproduktive Sialadenitis, symptomatische Sialopathie oder hormonelle Sialose bezeichnet. Die Ätiologie der Erkrankung ist noch wenig bekannt.

Eine Influenza-Sialadenitis entwickelt sich während Grippeepidemien, die vor allem im Winter auftreten. Patienten zeigen Anzeichen einer akuten Sialadenitis einer oder mehrerer Speicheldrüsen. Am häufigsten ist die Ohrspeicheldrüse betroffen, die Entzündung nimmt schnell zu und breitet sich auf die paarige Drüse aus.

Je nach Lokalisation der Läsion unterscheidet man:

- Mumps-Sialadenitis der Ohrspeicheldrüsen;

- Submaxillitis – eine Läsion der Unterkieferspeicheldrüse;

- sublinguale Sialadenitis der Unterzungendrüse.

Je nach Entzündungscharakteristik kann eine Sialadenitis der Speicheldrüse folgende Formen annehmen:

- ernst;

- hämorrhagisch;

- eitrig;

- Bindegewebe;

- granulomatös;

- faserplastisch;

- destruktiv;

- unverformt;

- Leberzirrhose.

Je nach Ätiologie unterscheidet man:

- traumatischer Entzündungsprozess;

- giftig;

- Autoimmun;

- allergisch;

- obstruktiv (mit Blockade oder Narbenkontraktion).

Bei der kalkhaltigen Sialadenitis handelt es sich um eine obstruktive Erkrankung, die durch die Blockierung des Speicheldrüsengangs durch einen Speicheldrüsenstein verursacht wird.

Wenn die entzündliche Erkrankung fortschreitet, entwickelt sich eine eitrig-nekrotische oder gangränöse Sialadenitis. In diesem Fall wird ein Bild einer schweren Phlegmone mit ausgeprägtem Ödem, Infiltration, Hyperämie, Fluktuation usw. festgestellt.

Die duktale Sialadenitis (oder Sialodochit) ist eine Folge angeborener Defekte der Speicheldrüsen (Strikturen und Ektasien) in Kombination mit einer schwachen Immunität und Hyposalivation, also einer Stagnation des Speichels in den Speichelgängen.

Komplikationen und Konsequenzen

Eine akute Sialadenitis kann durch Schäden an den Augen-, Seh-, Abduzens-, Gesichts- und Vestibulocochlea-Nerven sowie durch Mastitis, Pankreatitis und Nephritis kompliziert werden. Bei Jungen und Männern tritt häufig eine Orchitis auf.

Wenn eine akute Sialadenitis vor dem Hintergrund allgemeiner Pathologien auftritt, kann sie durch die Divergenz des pathologischen Prozesses in den Peripharyngealraum, in das die Halsschlagader und die innere Drosselvene umgebende Gewebe, kompliziert werden. Bei einigen Patienten dringt eitriger Inhalt in den äußeren Gehörgang ein. Selten kommt es zu Schäden an den Wänden großer Gefäße, die zu Blutungen führen. Auch Venenthrombosen und Verstopfungen der Hirnhäute sind möglich.

Eine Spätkomplikation einer fortgeschrittenen eitrigen Sialadenitis ist die Bildung von Fisteln und einer Ohrspeicheldrüsenhyperhidrose.

Bleibt eine bakterielle Sialadenitis unbehandelt, kann es zu einer massiven Schwellung des Halsgewebes kommen, die zu Atemwegsobstruktion, Sepsis, kranialer Osteomyelitis und Trigeminusneuritis führen kann.

Diagnose Sialadenitis

Zu den allgemeinen klinischen Diagnosemethoden gehören die Befragung, Untersuchung und Abtastung des Patienten. Zusätzlich sind Laboruntersuchungen von Blut und Urin vorgeschrieben. Wenn es sich um ein Kind handelt, ist es notwendig, mit den Eltern abzuklären, ob es zuvor an Mumps gelitten hat und ob es Kontakt zu kranken Menschen hatte.

Bei Verdacht auf chronische Sialadenitis werden die jährliche Häufigkeit von Rückfällen und die Größe der Drüse in verschiedenen Phasen des Entzündungsprozesses angegeben. Der Zustand der Haut im betroffenen Bereich, das Volumen und die Art der Speichelflüssigkeit sowie der Zustand der Speichelausscheidungsgänge werden berücksichtigt.

Folgendes ist zwingend erforderlich:

- Beurteilung der Sekretionsfunktion;

- Zytologie, Mikrobiologie, Immunologie der Speichelsekretion;

- Kontrast-Sialographie;

- Computertomographie;

- Radiosialographie;

- Ultraschall;

- Punktionsbiopsie.

Bei vielen pädiatrischen Patienten ist eine Elektroenzephalographie erforderlich, die zur Beurteilung von Störungen der Gehirnbioaktivität erforderlich ist.

Zur obligatorischen instrumentellen Diagnostik gehört die Sialometrie. Dabei wird ein Polyethylenkatheter verwendet, der nach einer vorläufigen Bougierung in den Speichelgang eingeführt wird. Die Manipulation erfolgt auf nüchternen Magen und dauert etwa 20 Minuten. Sie liefert Informationen über das Volumen der Speichelproduktion und die physikalischen Eigenschaften des Sekrets. [ 6 ]

Die Kontrastsialographie wird im Stadium der Remission der Krankheit durchgeführt, da sie einen Rückfall provozieren kann. Röntgenkontrastlösungen werden mit einer Spritze und einem Polyethylenkatheter in die Speicheldrüse eingeführt.

Die spezielle instrumentelle Diagnostik wird durch folgende Verfahren repräsentiert:

- Zytologie von Speichelsekretionsausstrichen;

- Elektroradiographie mit Kontrastmittel;

- Speicheldrüsen-Scan-Methode;

- Punktion mit Biopsie und anschließender Histologie.

Ultraschall wird am häufigsten in Form einer Sialosonographie durchgeführt – einer Untersuchung, die es ermöglicht, das Gesamtbild der Drüsenstruktur zu untersuchen. Der Arzt kann sklerotische Gewebeerkrankungen, Blockaden, Tumorprozesse und Steine erkennen und deren Anzahl und Größe bestimmen.

Bei der bakteriellen Sialadenitis werden im Ultraschall unspezifische Veränderungen festgestellt. In einem frühen Stadium der Entwicklung werden eine Zunahme der Echogenität und eine Ausdehnung des Ganges festgestellt, und das Vorhandensein echofreier Herde weist auf eine mögliche Abszessbildung hin. [ 7 ]

Mittels Magnetresonanztomographie und Computertomographie können wir das Vorhandensein von Steinen in den Gängen ausschließen und die Tiefe des pathologischen Prozesses klären.

Zu den Laboruntersuchungen gehören eine allgemeine Blut- und Urinuntersuchung sowie die Speichelprobe. Das Blut kann einen erhöhten Leukozytenspiegel aufweisen, was ein Anzeichen für einen Entzündungsprozess ist. Bei einer biochemischen Blutuntersuchung ist der Zuckerspiegel wichtig, bei einer Urinuntersuchung die Salzzusammensetzung. Im Speichelsekret lassen sich häufig Leukozyten, Eiter und Bakterienflora nachweisen. Auch die physikochemischen Eigenschaften des Sekrets müssen untersucht werden.

Differenzialdiagnose

Zunächst ist es wichtig, die Grundursache des pathologischen Zustands zu ermitteln und herauszufinden, ob die Krankheit atherogener, infektiöser, neoplastischer, autoimmuner oder metabolischer Natur ist. Rheumatologische und autoimmune Pathologien sollten ausgeschlossen werden.

Die interstitielle Sialadenitis unterscheidet sich von der chronischen parenchymatösen Sialadenitis, der Sialodochit, Tumorprozessen und der Parotitis epidemica. Zur Diagnose werden die typischen Symptome sowie das zytologische und sialographische Bild je nach Krankheitsbild beurteilt.

Generell sollte eine Sialadenitis von Speichelsteinerkrankungen, Speicheldrüsenzysten und Tumorprozessen unterschieden werden. Die Diagnose basiert auf klinischen Symptomen, Sialometriedaten, zytologischer Untersuchung des Speichelsekrets, Röntgen- und Sialographie, Punktion und Exzisionsbiopsie.

Für Patienten ist es wichtig zu verstehen, dass Sialadenitis und Sialoadenitis zwei gleichwertige Konzepte sind, die völlig austauschbar sind.

In manchen Fällen können die klinischen Merkmale der Krankheit und die Laborparameter eine umfassendere diagnostische Suche erforderlich machen: In einer solchen Situation wird zur Erstellung einer genauen Diagnose eine Speicheldrüsenbiopsie empfohlen.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Sialadenitis

Bei akuter Sialadenitis wird eine Behandlung zur Hemmung der Entzündungsreaktion und Normalisierung des Speichelflusses verordnet. Für die Dauer des Fiebers wird Bettruhe verordnet. Wärmende Kompressen und Salbenverbände werden nach Bedarf auf die betroffenen Stellen aufgetragen und physiotherapeutische Maßnahmen (Lichttherapie, Wärmetherapie (Sollux-Lampe), UHF, UV-Bestrahlung) durchgeführt. Eine hochwertige Mundpflege mit Spülungen und Irrigationen wird durchgeführt.

Bei viraler Sialadenitis zeigt eine fünfmal tägliche Spülung mit Interferon (bei frühzeitiger Anwendung am 1.–2. Tag) eine gute Wirkung. Bei nachlassender Speichelfunktion werden 0,5 ml Antibiotikalösungen von 50.000–100.000 ED Penicillin und Streptomycin mit 1 ml 0,5% Novocain intraduktal verabreicht. Zusätzlich wird eine Blockade mit Novocain und Penicillin oder Streptomycin durchgeführt. Bei fortschreitender eitriger Entzündung und Gewebeschmelzen wird eine Operation verordnet.

Pilocarpin wird bei Sialadenitis bis zu viermal täglich oral eingenommen, 6 Tropfen einer 1%igen Lösung. Eine solche Behandlung ist bei serösen Entzündungen geeignet. Eine gute Wirkung wird beim Auftragen von Kompressen mit Dimethylsulfoxid, Dimexid, beobachtet, das eine analgetische, entzündungshemmende, abschwellende und bakterizide Wirkung hat. Die Kompresse wird etwa eine halbe Stunde täglich auf die Entzündungszone gelegt. Der Behandlungsverlauf besteht aus zehn Behandlungen oder bis zur Linderung.

Bei gangränöser Sialadenitis und schwerem Krankheitsverlauf wird eine chirurgische Behandlung verordnet, die aus der Öffnung der Drüsenkapsel besteht: Der Eingriff an der Ohrspeicheldrüse wird mit der Kovtunovich-Technik durchgeführt.

Bei chronischer Sialadenitis zielt die Behandlung in erster Linie darauf ab, die Immunität zu stärken, die Speichelfunktion zu optimieren, Rückfällen vorzubeugen, den Gewebetrophismus zu verbessern, Stauungen zu beseitigen und sklerotische und degenerative Prozesse zu hemmen.

Die folgenden Medikamente sind in der komplexen Therapie enthalten:

- Natriumnukleinat 0,2 g dreimal täglich für zwei Wochen (bei chronischer Sialadenitis sollten solche Kurse bis zu dreimal im Jahr durchgeführt werden);

- Kaliumiodid 10 %, 1 EL dreimal täglich für 8–12 Wochen (die Jodempfindlichkeit des Körpers des Patienten sollte berücksichtigt werden).

Während der Behandlung mit Natriumnukleinat können leichte Nebenwirkungen in Form von Oberbauchschmerzen und Dyspepsie auftreten. Diese Phänomene verschwinden nach Beendigung der Arzneimitteleinnahme vollständig.

Kaliumiodid ist bei Überempfindlichkeit gegen Jod, Schwangerschaft und Pyodermie kontraindiziert.

Eine Novocain-Blockade wird alle drei Tage im Verlauf von 10 Blockaden durchgeführt. Es werden intramuskuläre Injektionen von Pyrogenal (ein Verlauf von 25 Injektionen alle drei Tage) und subkutane Injektionen von 0,5% Galantamin (ein Verlauf von 30 Injektionen à 1 ml) verabreicht.

Patienten mit einer Gangstenose werden proteolytische Enzympräparate (Chymotrypsin, Trypsin) sowie die intramuskuläre Injektion von 10 mg Ribonuklease in Kombination mit einer Desoxyribonuklease-Elektrophorese (bis zu 10 Prozeduren à 20 Minuten) verschrieben.

Bei chronischer Sialadenitis ist eine Galvanisierung in Form täglicher Eingriffe über 4 Wochen in Kombination mit einer Strahlentherapie angezeigt.

Eine chirurgische Behandlung wird selten durchgeführt, nur bei fehlender Wirkung der medikamentösen Therapie sowie bei regelmäßigen Rückfällen der entzündlichen Erkrankung (mehr als zehnmal pro Jahr), begleitet von einem eitrigen Prozess, ausgeprägten Funktionsstörungen, Strikturen und Atresien. Je nach Indikation werden die Methode der Flussbougierung, die totale plastische Chirurgie des Mundes, die Drüsenresektion mit Erhalt der Äste des Gesichtsnervs und die Blockierung des Ohrspeichelkanals angewendet.

Antibiotika

Bei bakterieller Sialadenitis ist eine Antibiotikatherapie angebracht, die von der Schwere des Infektionsprozesses abhängt. [ 8 ]

Die Medikamente der Wahl sind oft geschützte Penicillin-Antibiotika und Cephalosporine, die die Aktivität von β-Lactamasen hemmen:

Amoxiclav |

Das Medikament Amoxicillin und Clavulansäure wird Erwachsenen oral in einer Tagesdosis von 1500 mg (aufgeteilt auf zwei Dosen) verschrieben. Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Durchfall sind mild und verschwinden schnell. Um diesen Reaktionen vorzubeugen, wird empfohlen, das Medikament zusammen mit einer Mahlzeit einzunehmen. |

Sulbactomax |

Ein Präparat aus Sulbactam und Ceftriaxon zur intramuskulären Injektion. Die Tagesdosis beträgt 1–2 g, verabreicht alle 24 Stunden. Die Therapiedauer wird vom Arzt festgelegt. Mögliche Nebenwirkungen treten eher bei Langzeitanwendung auf. Dazu gehören Candidiasis, Mykose, sekundäre Pilzinfektionen, Enterokolitis und Dyspepsie. |

Piperacillin-Tazobactam |

Ein kombiniertes antibakterielles Medikament, das Patienten alle 8 Stunden als intravenöse Infusion mit 4,5 g verabreicht wird. Die Tagesdosis kann vom Arzt je nach Schwere der Infektion angepasst werden. Mögliche Nebenwirkungen: Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Hautausschläge. |

Wenn gramnegative Mikroorganismen nachgewiesen werden, werden Fluorchinolon-Medikamente verschrieben. In komplexen Fällen wird eine Kombinationstherapie angewendet - beispielsweise Carbapenem, Metronidazol und Vancomycin.

Physiotherapeutische Behandlung

Im Anfangsstadium des Entzündungsprozesses mit erhöhter Körpertemperatur wird keine Physiotherapie angewendet. Dem Patienten wird empfohlen, vor dem Hintergrund der medikamentösen Behandlung alkalische Mineralwässer (z. B. Borjomi) zu trinken. Ab etwa 3-4 Tagen ist eine UHF-Therapie in nicht-thermischer Dosierung und eine Elektrophorese entzündungshemmender Medikamente möglich.

Darüber hinaus kann der Arzt zur Behandlung einer akuten Sialadenitis Folgendes verschreiben:

- Die UV-Bestrahlung des betroffenen Bereichs beginnt mit zwei Biodosen und erhöht sich dann um eine Biodosis auf insgesamt sechs Biodosen. Die Behandlungen werden alle zwei Tage durchgeführt.

- Die Fluktuation der Infiltrationszone erfolgt in Sitzungen von 8-10 Minuten. Der Therapieverlauf umfasst 10 Sitzungen.

- Nach Beseitigung der Anzeichen einer akuten Entzündung wird zur Beschleunigung der Resorption des Infiltrats Folgendes verwendet:

- Infrarotbestrahlung in 20-minütigen Sitzungen, im Verlauf von 10-12 Sitzungen.

- Ultraschalltherapie mit einer Intensität von 0,05–0,2 W/cm², Dauer bis zu 5 Minuten, Kurs von 10 Sitzungen.

- Elektrophorese mit 3 % Kaliumiodid, Dauer 20 Minuten, in einem Kurs von 10–12 Sitzungen.

Zur Schmerzlinderung wird eine Lasertherapie von 2–3 Minuten Dauer im Verlauf von 8–10 Sitzungen empfohlen.

Speicheldrüsenmassage bei Sialadenitis

Die intraorale (intrabukkale) Massage verbessert den Blut- und Lymphfluss, stimuliert bioaktive Punkte und verbessert die Speicheldrüsenfunktion. Die Behandlung erfolgt in mehreren Schritten, darunter das allgemeine Aufwärmen der Weichteile, die Arbeit mit den Speicheldrüsen und Muskeln sowie die Einwirkung auf die Austrittspunkte der Hirnnerven.

Es werden Massagebewegungen wie Streichungen, punktueller Druck und myoextensives Kneten verwendet. Die Behandlung wird mit sauberen Händen durchgeführt; sterile OP-Handschuhe können verwendet werden.

Dabei werden die Speicheldrüsen mit sanften Bewegungen, von der Peripherie ausgehend bis hin zum Bereich der Ausführungsgänge, massiert.

Nach der Sitzung sollte der Patient den Mund mit einer antiseptischen Lösung ausspülen.

Die Massage dient nicht nur der Verbesserung des Trophismus im Drüsengewebe, sondern auch der Beurteilung der Speichelmenge, ihrer Farbe, Konsistenz und Geschmackseigenschaften.

Kräuterbehandlung

Traditionelle Behandlungsmethoden dürfen nur in einem frühen Stadium der Entwicklung einer Sialadenitis oder nur zur Vorbeugung dieser Krankheit angewendet werden. Um die Symptome zu lindern, empfehlen Ärzte, während der medikamentösen Therapie viel zu trinken, einschließlich Aufgüssen und Abkochungen von Kräutern mit entzündungshemmender Wirkung.

- Pfefferminztee regt die Speichelsekretion an, lindert Schmerzen, erfrischt und beseitigt unangenehmen Geschmack im Mund.

- Kamillenaufguss wirkt entzündungshemmend und abschwellend.

- Himbeerblättertee beschleunigt die Wundheilung und wirkt entzündungshemmend.

Für tägliche Mundspülungen können Sie Aufgüsse aus folgenden Kräutermischungen verwenden:

- Himbeerblätter, Immortellenblüten, Ackerschachtelhalm;

- Pfefferminzblätter, Spitzwegerichsprossen, Holunderblüten;

- Kamillenblüten, Eukalyptus und Salbeiblätter.

Das Spülen mit Kiefernwasser hat eine gute Wirkung. Zur Zubereitung 0,5 Liter Wasser aufkochen, 2 Esslöffel Kiefernnadeln (Fichte oder Kiefer) hinzufügen, abdecken, vollständig abkühlen lassen und abseihen. 2-3 mal täglich oder nach jeder Mahlzeit zum Spülen verwenden.

Wenn sich die Erkrankung durch starke Schmerzen, Steinbildung oder Eiterungen äußert, sollten Sie keine Selbstmedikation durchführen.

Chirurgische Behandlung

In manchen Fällen reichen Medikamente allein nicht aus, um die Sialadenitis zu beseitigen. In solchen Situationen kann ein chirurgischer Eingriff erforderlich sein.

Bei einer Obstruktion des Speicheldrüsen-Ausführungsgangs ist ein chirurgischer Eingriff erforderlich. Unter örtlicher Betäubung beseitigt der Arzt die Ursache der Blockade und führt eine antiseptische Behandlung durch. In der postoperativen Phase wird eine antibakterielle und symptomatische Therapie verordnet, und bei Bedarf wird eine zusätzliche Bougierung des Ausführungsgangs mit anschließender Spülung durchgeführt.

Die chronische Sialadenitis ist durch häufige Rückfälle gekennzeichnet, die im Laufe der Zeit zu einer vollständigen oder teilweisen Sklerose des Drüsengewebes und zur Bildung von Bindegewebsstrukturen führen können. In diesem Fall wird die betroffene Drüse entfernt.

Bei einer Sialadenitis sind endoskopische minimalinvasive Eingriffe vorzuziehen. Chirurgen verfügen heute über spezielle elastische Endoskope, mit denen sie die kleinsten Drüsengänge durchdringen können. Während der Endoskopie kann der Arzt den Gang vollständig untersuchen, Biomaterial zur Untersuchung entnehmen, fragmentieren und die Ursache der Obstruktion beseitigen.

Bei einer Sialolithiasis ist eine Entfernung des Speicheldrüsensteins mittels interventioneller Sialendoskopie oder eine direkte chirurgische Entfernung erforderlich. [ 9 ], [ 10 ]

Zur Behandlung von Speicheldrüsensteinen wurden verschiedene minimalinvasive Behandlungsmethoden vorgeschlagen, darunter die interventionelle Sialendoskopie (iSGE), die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) [ 11 ] und kombinierte endoskopische chirurgische Verfahren. [ 12 ] Die Wahl der richtigen Behandlung sollte Kriterien wie die betroffene Drüse, die Anzahl und Größe der Steine, die Lokalisation und die Beziehung zum Speicheldrüsengang berücksichtigen. Die schonendste Methode ist stets die bevorzugte Behandlungsmethode. [ 13 ]

Postoperative Komplikationen wie Schmerzen, Narbenbildung und Nervenschäden sind häufig. Patienten, die sich einer Operation unterzogen, litten unter Mundtrockenheit (bis zu 31 %), Geschmacksveränderungen (16,3 %), Hämatomen (bis zu 14 %), Gesichtsnervenschäden (8 %) und Zungennervenschäden (12 %). [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ]

Verhütung

Präventive Maßnahmen zur Vorbeugung der Entwicklung einer Sialadenitis sind nicht spezifisch. Der Kern der Prävention liegt in einer vollwertigen, hochwertigen und ausgewogenen Ernährung, einem gesunden und aktiven Lebensstil sowie der Beseitigung schlechter Gewohnheiten. Die Einhaltung solch einfacher, aber wichtiger Regeln verringert die Wahrscheinlichkeit vieler Erkrankungen.

Das Auftreten einer Sialadenitis kann in direktem Zusammenhang mit anderen Erkrankungen der Mundhöhle und der HNO-Organe stehen. Eine Verletzung des Mikroflora-Verhältnisses im Mund, das Eindringen pathogener Mikroorganismen in den Blut- oder Lymphfluss kann die Entwicklung eines Entzündungsprozesses provozieren. Fast jeder chronische Infektions- und Entzündungsherd kann als Prädisposition für das Auftreten einer Sialadenitis angesehen werden. Darüber hinaus wirken sich Infektionskrankheiten negativ auf die Immunabwehr des gesamten Körpers aus. Um vielen Krankheiten vorzubeugen, ist es daher wichtig, die Immunität auf jede erdenkliche Weise aufrechtzuerhalten, alle Krankheiten (auch chronische) umgehend zu behandeln, Unterkühlung und Stress auszuschließen und im Winter-Frühling zusätzliche vom behandelnden Arzt empfohlene Multivitaminpräparate einzunehmen.

Weitere obligatorische Präventionsmaßnahmen:

- regelmäßige Hygienemaßnahmen, hochwertige Reinigung der Mundhöhle und der Zähne;

- Vermeidung des Verzehrs grober Lebensmittel, die die Mundschleimhaut schädigen können;

- mit dem Rauchen aufhören;

- Stärkung des Immunsystems;

- die richtige Auswahl einer Zahnbürste und Mundpflegeprodukte.

Bei Beschwerden wie trockener Mundschleimhaut, Schwellungen oder Schmerzen in den Speicheldrüsen sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Eine rechtzeitige medizinische Versorgung beugt Entzündungen vor und beugt Nebenwirkungen vor.

Prognose

Eine akute Sialadenitis führt bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten zur Genesung. Es wurden jedoch auch tödliche Fälle beschrieben: Dies kann passieren, wenn sich in der Drüse ein eitrig-nekrotischer Prozess entwickelt und sich die Pathologie auf das Nervensystem ausbreitet.

Die Prognose bei chronischen Erkrankungen ist relativ günstig. In dieser Situation wird das Konzept der „bedingten“ Genesung verwendet: Es wird angewendet, wenn die Remissionsperiode des Patienten länger als drei Jahre dauert.

Die Patienten werden mehrere Jahre lang beobachtet und Exazerbationen vorgebeugt, die in der Regel 1-2 Mal im Jahr auftreten, häufiger bei kaltem Wetter. Durch eine korrekt verordnete Therapie kann es zu einer langfristigen Remission kommen. In einigen Fällen wird die Bildung eines Speichelsteins im Drüsenkanal festgestellt.

Vorausgesetzt, das Immunsystem ist in einem normalen Zustand, die Mundhygiene wird eingehalten, Begleiterkrankungen werden behandelt und bestehende Infektionsherde werden beseitigt, verschwindet die Sialadenitis innerhalb von 14 Tagen vollständig.