Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Paraurethrale Zyste: Anzeichen, chirurgische Behandlung

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Frauen im gebärfähigen Alter leiden unter verschiedenen Erkrankungen. Manche davon sind sehr häufig, andere selten, können aber ihre Lebensqualität beeinträchtigen. Eine davon ist die Bildung von Zysten in den Geschlechtsorganen. Zysten kommen bei Frauen häufig vor, bei Männern hingegen selten in der Harnröhre. Diese Erkrankung wird auch als paraurethrale Zyste bezeichnet. Schauen wir uns das genauer an.

Epidemiologie

Prävalenzstatistiken deuten darauf hin, dass paraurethrale Zysten typischerweise zwischen dem 20. und 60. Lebensjahr bei etwa 1–6 % der Frauen auftreten. Harnröhrendivertikel machen etwa 80 % der paraurethralen Zysten aus. Aufgrund ihres meist asymptomatischen Verlaufs werden paraurethrale Zysten selten diagnostiziert und behandelt, und es liegen nur wenige Berichte in Datenbanken vor. Patienten suchen den Arzt meist im dritten und vierten Lebensjahrzehnt aufgrund wiederkehrender Infektionen und Harnwegserkrankungen unbekannter Ursache auf.

Ursachen paraurethrale Zyste

Eine paraurethrale Zyste bei Frauen wird primär als erworben oder angeboren klassifiziert, wobei eine klare Unterscheidung oft schwierig ist. Daraus leiten sich die Hauptursachen für die Entwicklung der Pathologie ab.

Das weibliche Fortpflanzungssystem entwickelt sich aus den Müller-Gängen. Eine unzureichende Absorption des Müller-Inhalts kann zu Stauungszysten führen. Die meisten angeborenen Vaginalzysten haben ihren Ursprung in den Müller-Gängen (sie sind nach erworbenen Plattenepithelzysten die zweithäufigsten Vaginalzysten). Sie befinden sich am häufigsten rund um die Vagina im vorderen oder vorderen Stamm der Vagina. Angeborene paraurethrale Zysten entstehen aus verschiedenen embryonalen Komponenten und rudimentären Überresten der Vagina und der weiblichen Harnröhre. Um den Mechanismus der Zystenbildung zu verstehen, muss man einiges über die Embryologie wissen und wissen, woher die Zyste stammen kann. Die Vagina hat ihren Ursprung im paramesonephrischen (Müller-)Gang, im mesonephrischen (Wolff-)Gang und im Urogenitalsinus. Die meisten Vaginalzysten entstehen im Müller-Gang. Sie produzieren normalerweise Schleim und können insbesondere bei älteren Patienten symptomatisch sein.

Die paraurethralen Drüsen und Gänge, die in die weibliche Harnröhre führen, sind rudimentäre Analoga der männlichen Prostata. Es gibt 6–30 paraurethrale Gänge. Die beiden größten Kanäle werden üblicherweise Skene-Kanäle genannt. Aus dem Skene-Kanal entstehen paraurethrale Zysten. Diese Drüsen sondern eine kleine Menge schleimigen Materials ab, das beim Geschlechtsverkehr zur Schmierung der Harnröhrenöffnung dient.

Es erfüllt bei Frauen und Männern viele wichtige Funktionen:

- Gibt Flüssigkeit ab, um die Öffnung der Harnröhre zu schmieren.

- Die abgesonderten Flüssigkeiten enthalten antimikrobielle Eigenschaften, um die Harnwege vor Infektionen zu schützen.

- Außerdem sondert sie ein Ejakulat ab, das als Prostata-spezifisches Antigen bekannt ist und bei Männern vorkommt. Das Prostata-spezifische Antigen ist ein Proteintyp, der von den Epithelzellen der Prostatadrüse produziert wird.

Eine Zyste entsteht, wenn der Flüssigkeitsabfluss aus der Drüse blockiert ist und diese anschwillt. Eine solche Zyste ist mit Übergangsepithel ausgekleidet. Einige der distal in der Nähe des äußeren Gehörgangs mündenden paraurethralen Gänge sind jedoch mit mehrschichtigem Plattenepithel ausgekleidet. Zysten, die aus persistierenden Mesonephritisgängen (Gartner-Gängen) stammen, sind mit kubischem oder niedrigprismatischem Epithel ausgekleidet und sezernieren keinen Schleim. Sie befinden sich meist in der anterolateralen Scheidenwand und sind in der Regel asymptomatisch.

Mikroskopisch gesehen sind Zysten normalerweise mit mehrschichtigem Plattenepithel ausgekleidet und können käsiges oder eitriges Material enthalten.

Erworbene Zysten sind die häufigste zystische Läsion der Vagina und werden oft als Folge eines Geburtstraumas oder eines iatrogenen chirurgischen Traumas, wie z. B. einer Episiotomie, angesehen. Wenn der Gang in diesen Drüsen verstopft ist, sammelt sich Flüssigkeit an, was zur Bildung von Zysten führt. Ursachen für die Behinderung des Flüssigkeitsabflusses aus der Zyste können nicht nur ein Trauma, sondern auch eine Schwangerschaft oder eine lang anhaltende Infektion sein.

Risikofaktoren

Risikofaktoren sind nicht nur auf das Alter beschränkt. Derzeit wurden keine spezifischen Risikofaktoren für die Bildung einer Skene-Kanalzyste identifiziert.

Wichtig zu wissen: Das Vorhandensein eines Risikofaktors bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Person auch erkrankt. Ein Risikofaktor erhöht die Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu erkranken, im Vergleich zu einer Person ohne Risikofaktoren.

Eine paraurethrale Zyste bei Männern ist ein seltenes Phänomen, da diese Drüsen bei Männern schlecht entwickelt sind und ihre Funktion durch die Prostata ersetzt wird. Der Grund für die Bildung einer Zyste bei Männern ist unklar, tritt jedoch am häufigsten nach dem ersten Geschlechtsverkehr bei Personen auf, deren Drüsen noch nicht vollständig verkleinert sind. Eine Infektion ist für die Entstehung einer Entzündung wichtig.

[ 11 ]

[ 11 ]

Pathogenese

Die Pathogenese weiterer Komplikationen besteht darin, dass diese Erkrankung eine Vergrößerung und Schwellung dieser Drüsen verursacht. Im schlimmsten Fall kann sich die Zyste in einen schmerzlosen Abszess verwandeln, der durch Bakterien oder Krankheitserreger entstehen kann. Die Hauptursachen hierfür sind häufig Chlamydien und N. gonorrhoea. Auch opportunistische Infektionen bei HIV-Patienten können diese Art von Infektion verursachen.

Paraurethrale Drüsenzysten sind in der jungen Altersgruppe selten. Paraurethrale Zysten bilden sich in der Regel bei erwachsenen Frauen (Frauen mittleren und höheren Alters). In seltenen Fällen wird dieser Zustand auch bei Säuglingen beobachtet.

Symptome paraurethrale Zyste

Die ersten Symptome der Erkrankung mit einer kleinen Zyste können häufige Harnwegsinfektionen sein. Dies liegt daran, dass die Zyste eine schwer zu identifizierende Infektionsquelle sein kann.

Meistens haben die Drüsen einen Durchmesser von weniger als einem Zentimeter und sind symptomlos. Wenn Patientinnen Symptome bemerken, ist die Zyste meist größer als einen Zentimeter. Zu den Begleitsymptomen paraurethraler Zysten gehören eine tastbare, manchmal sichtbare Verdickung oder ein Knoten im Vaginalbereich oder der äußeren Harnröhre. Häufig treten auch Schmerzen im weiblichen Genitalbereich, Dysurie, Dyspareunie und Harnflussstörungen auf. Weitere Symptome der Zyste können Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sowie Beschwerden beim Sitzen und Gehen sein. Größere Zysten können die Harnröhre blockieren und so Schmerzen beim Wasserlassen verursachen.

Wenn sich diese Zyste unbehandelt verschlimmert, entwickelt sie sich zu einem Abszess, der für die Patientinnen deutlich belastender werden kann. Bei manchen Frauen kann die Abszessbildung in der Drüse Fieber verursachen.

Ist eine Schwangerschaft mit einer paraurethralen Zyste möglich? Diese Frage interessiert viele, da diese Erkrankung recht häufig ist. Die Drüse selbst hat keine Hindernisse für eine normale Befruchtung. Sie kann jedoch eine versteckte Infektionsquelle darstellen, die für das Kind gefährlich sein kann. Während der Geburt kann eine große Zyste den normalen Durchgang des Fötus durch den Geburtskanal beeinträchtigen. Daher wird von einer Schwangerschaft mit einer solchen Erkrankung abgeraten, da Komplikationen auftreten können.

Bühnen

Die Zystenentwicklung verläuft in ihrer Größenzunahme, und das Endstadium kann als Abszessbildung angesehen werden. Die Zystenarten werden histologisch bestimmt, was durch die Zellschicht angezeigt wird, die die Zyste von innen auskleidet. Dies ist für die Behandlung nicht sehr wichtig, kann aber prognostische Bedeutung für die Entwicklung einer Dysplasie in der Zukunft haben.

Komplikationen und Konsequenzen

Die Folgen und Komplikationen einer Zyste können folgende sein:

- kontinuierliches und wiederkehrendes Auftreten von Zysten;

- Wiederauftreten von Abszessen, die fortlaufend behandelt werden müssen;

- Schäden an Muskeln, lebenswichtigen Nerven und Blutgefäßen während der Operation;

- Eine mögliche Komplikation ist eine postoperative Wundinfektion.

Wenn eine paraurethrale Zyste platzt, hängt alles von ihrem Inhalt ab. Bei einem einfachen Transsudat sollte es keine Folgen geben, und eine einfache vorbeugende antibakterielle Behandlung kann angewendet werden. Wenn die Zyste Eiter enthielt, ist eine Desinfektion der Zystenhöhle unbedingt erforderlich, da dies zu einer Infektionsquelle werden und durch die Entwicklung einer Entzündung der Genitalien erschwert werden kann.

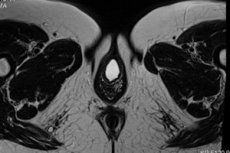

Diagnose paraurethrale Zyste

Die Diagnose einer Pathologie sollte mit der Erfassung von Beschwerden beginnen. Die körperliche Untersuchung ermöglicht es, in 63 % der Fälle Veränderungen festzustellen. Es liegt eine Veränderung der Vaginalwand vor, die zu eitrigem oder blutigem Ausfluss aus der Harnröhre führen kann. Bei einer Beckenuntersuchung können Ärzte in der Regel Zysten oder Abszesse ertasten, wenn diese groß genug sind, um Symptome zu verursachen. Der Arzt kann bei der Untersuchung auch visuell eine runde Zyste des Kanals feststellen.

Zur Abklärung der Diagnose wird eine instrumentelle Diagnostik durchgeführt. Zur genaueren Abklärung wird häufig eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Zusätzlich kann eine Zystoskopie mit einem flexiblen Sichtschlauch zur Untersuchung der Blase durchgeführt werden.

Eine weitere Möglichkeit ist eine Feinnadelbiopsie. Dabei wird eine dünne Nadel in die Zyste eingeführt und deren Inhalt entnommen. Diese Probe wird anschließend zur Laboruntersuchung geschickt. Bei Frauen ab 40 Jahren hilft eine Biopsie auch, das Vorhandensein von Krebszellen festzustellen. Diese Tests können helfen, die Art der Zyste sowie den Behandlungsplan zu bestimmen.

Viele Erkrankungen können ähnliche Anzeichen und Symptome aufweisen. Ihr Arzt führt möglicherweise zusätzliche Tests durch, um andere Erkrankungen auszuschließen und eine endgültige Diagnose zu stellen.

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnose einer paraurethralen Zyste sollte bei folgenden Erkrankungen durchgeführt werden: Ureterozele, Gartner-Kanal-Zyste, Müller-Restzyste, Einschlusszysten der Vaginalwand, Harnröhren- oder Vaginalneoplasie, Harnröhrenprolaps, Harnröhrendivertikel.

Eine Ureterozele ist eine angeborene Anomalie mit zystischer Erweiterung des terminalen Harnleiters, häufig verbunden mit einer stenotischen Öffnung. Etwa 90 % der ektopischen Ureterozelen betreffen den oberen Abschnitt eines duplexen Harnleitersystems, 10 % ein einzelnes Harnleitersystem. Bei Frauen können Ureterozelen nach urogenitalen Infektionen auftreten. Eine prolabierte Ureterozele ist eine glatte, runde, interstitielle Masse von variabler Größe und Farbe. Die wichtigste Differentialdiagnose einer Ureterozele, im Gegensatz zu einer Zyste, ist die Aspiration des Materials. Handelt es sich bei der aus der Masse aspirierten Flüssigkeit um Urin, ist die Diagnose eindeutig.

Gartner-Kanal-Zysten sind mit kubischem oder niedrigprismatischem Epithel ausgekleidet und sezernieren keinen Schleim. Sie befinden sich an den vorderen seitlichen Teilen der Vagina, seitlich des oberen und vor dem unteren Teil. Normalerweise sind die Zysten einzeln, können klein sein oder so groß werden, dass sie aus der Vagina herausragen. Die Biopsieanalyse ist auch das wichtigste Differenzialmerkmal einer solchen Zyste.

Harnröhren- oder Vaginaltumor: Paraurethrale Tumoren können fest oder zystisch sein. Feste Tumoren sind in der Regel bei der körperlichen Untersuchung erkennbar und umfassen Fibrome, Leiomyome, Neurofibrome, Lipome, Myoblastome, Hämangioblastome, Lymphangiome und deren maligne Entsprechungen. Die meisten Patientinnen sind über 50 Jahre alt. Tumoren können sich vielfältig manifestieren: als papilläres Wachstum in der Harnröhre, als weiche, brüchige Pilzmasse, als ulzerative Läsionen oder als submuköse Masse, die eine Verdickung der vorderen Vaginalwand verursacht. Eine Beckenuntersuchung (unter Vollnarkose) ist erforderlich, kombiniert mit einer Zystourethroskopie und Biopsie der Läsion. In der Anfangsphase der Differentialdiagnose einer paraurethralen Zyste und eines Neoplasmas ist das Biopsieergebnis das wichtigste – weisen die Zellen abnormale oder atypische Merkmale auf, deutet dies auf ein Neoplasma hin.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung paraurethrale Zyste

Die Behandlung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. den Symptomen, der Größe der Zyste und einer möglichen Infektion. In den meisten Fällen, wenn die Zysten klein sind und keine Symptome verursachen, ist keine Behandlung erforderlich. In anderen Fällen stehen folgende Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Bei der medikamentösen Behandlung handelt es sich um die Einnahme bestimmter Medikamente.

- Iodinol wird als Antiseptikum bei paraurethralen Zysten eingesetzt. Das Medikament enthält Jodionen und Alkohol. Es handelt sich um starke antibakterielle Medikamente mit ausgeprägter antiseptischer Wirkung. Die Medikamente werden äußerlich angewendet. Anwendung: Sie können die Lösung drei- bis viermal täglich zur Befeuchtung verwenden, was für die Selbstanwendung nicht sehr praktisch ist. Daher können Sie Bäder oder Duschen durchführen und das Medikament mit Wasser verdünnen. Nebenwirkungen können in Form einer starken allergischen Reaktion auf Jod auftreten. Bei hoher Alkoholkonzentration kann es zu Brennen oder Juckreiz kommen.

- Wenn die Zysteninfektion durch Bakterien verursacht wird, kann eine Antibiotikatherapie erfolgen. Ihr Arzt kann Ihnen Antibiotika wie Penicillin verschreiben. Amoxiclav ist ein Antibiotikum, das vor der Zerstörung durch Bakterien schützt. Das Medikament kann ein Antibiotikum der ersten Wahl sein. Die Dosierung beträgt dreimal täglich 500 Milligramm über mindestens fünf Tage. Nebenwirkungen dieser Antibiotikagruppe können schwere allergische Reaktionen oder Stuhlstörungen sein.

- Die Volksbehandlung besteht in der Anwendung von Hausmitteln, bei denen man pro Sitzung etwa 15–20 Minuten in einem warmen, mit Wasser gefüllten Bad sitzt. Dies sollte mehrmals täglich wiederholt werden. Der Lösung kann Chlorhexidin zugesetzt werden. Bei einer Anwendung über 3–4 Tage kann die Zyste platzen und Flüssigkeit austreten. Diese Methode kann Patienten mit kleineren Zysten empfohlen werden.

- Verwenden Sie Apfelessig, um Vaginalzysten zu verkleinern. Bereiten Sie entweder ein Bad zu und geben Sie einen Esslöffel Essig hinzu, oder verwenden Sie einen Wattebausch. Legen Sie den getränkten Wattebausch zweimal täglich 30 Minuten lang direkt auf die Zyste, bis die Schwellung zurückgeht. Obwohl Essig ein beliebtes Hausmittel ist, raten Wissenschaftler von der Verwendung von Essig als Medizin ab.

- Verwenden Sie eine warme Kompresse. Füllen Sie eine Flasche mit heißem Wasser und wickeln Sie sie in ein sauberes Handtuch. Legen Sie sie auf die Zyste, um die Schmerzen zu lindern. Sie können auch versuchen, eine Wärmepackung aufzulegen. Sie können auch ein Flanell- oder Baumwolltuch in heißes Wasser tauchen, das Wasser ausdrücken und es direkt auf die Zyste legen.

- Tragen Sie die Aloe-Vera-Mischung auf. Mischen Sie 1 bis 2 Esslöffel Aloe-Vera-Gel mit ¼ bis ½ Teelöffel Kurkumapulver. Rühren Sie, bis die Mischung eine Paste bildet. Tragen Sie die Mischung mit einem Wattestäbchen auf die Zyste auf. Lassen Sie sie einmal täglich 20 bis 30 Minuten einwirken. Spülen oder schrubben Sie die Paste nicht ab. Studien haben gezeigt, dass Kurkuma entzündungshemmend wirkt und Reizungen durch Vaginalzysten lindern kann.

Vitamine können eingesetzt werden, eine physiotherapeutische Behandlung ist jedoch nur in der postoperativen Phase angezeigt. Zur besseren Narbenheilung kann eine Iontophorese mit Antibiotika eingesetzt werden.

Eine chirurgische Behandlung ist eine Option für Frauen mit großen Zysten oder Abszessen. Die Entfernung oder Exzision einer paraurethralen Zyste wird durchgeführt, wenn das Risiko einer malignen Erkrankung besteht oder ihre Größe den Alltag beeinträchtigt. Der Arzt setzt einen kleinen Schnitt in die Zyste und entnimmt den Inhalt. Postoperativ werden Antibiotika verschrieben, falls eine Infektion der Zyste oder ein bakterieller Abszess vorliegt, sowie zur Vorbeugung von Komplikationen. Fieber nach der Entfernung einer paraurethralen Zyste kann auf die Entwicklung einer Infektion oder Sekundärinfektion hinweisen und muss daher sorgfältig überwacht werden.

Marsupialisation. Diese Methode wird üblicherweise unter örtlicher Betäubung durchgeführt. Sie kommt zum Einsatz, wenn Zysten häufig wiederkehren oder eine chirurgische Entfernung nicht erwünscht ist. Der Arzt verabreicht Ihnen zunächst eine örtliche Betäubung. Anschließend wird ein Schnitt in die Zyste oder den Abszess gemacht und beidseitig eine Drainage gelegt. In die Öffnung wird ein Katheter gelegt, um den Flüssigkeitsabfluss zu ermöglichen. Dies ist eine kleine, dauerhafte Öffnung, damit die Flüssigkeit ungehindert abfließen kann. Die postoperative Pflege ist wichtig: Bis zur Heilung der Operationswunde sollte ein Mindestmaß an Aktivität gewährleistet sein. Nachsorge mit regelmäßigen Kontrolluntersuchungen ist wichtig. Die meisten Frauen verspüren nach der Drainage eine Linderung. Bei den Nachuntersuchungen ein Jahr nach dem Eingriff haben fast alle Patientinnen keine Beschwerden mehr beim Wasserlassen und es sind keine sichtbaren Anzeichen einer Zyste vorhanden.

Verhütung

Die Vorbeugung der Bildung paraurethraler Drüsen ist etwas kompliziert, da es keine direkten Ursachen für die Entwicklung dieser Pathologie gibt.

Es gibt keine spezifischen Möglichkeiten, der Entstehung einer Zyste vorzubeugen. Durch bestimmte Maßnahmen lässt sich das Risiko weiterer Komplikationen jedoch verringern:

- Safer-Sex-Praktiken (wie die Verwendung von Kondomen).

- Achten Sie stets auf eine gute persönliche Hygiene.

- Trinken Sie viel Wasser und andere Flüssigkeiten (z. B. Fruchtsäfte).

- Es werden regelmäßige medizinische Kontrolluntersuchungen mit Scans und körperlichen Untersuchungen (wie von Ihrem Arzt empfohlen) empfohlen.

Prognose

Die Prognose einer paraurethralen Zyste ist bei richtiger Behandlung in der Regel gut. Die meisten Frauen erfahren nach der Drainage des Abszesses eine Linderung. In sehr seltenen Fällen kann es zu wiederkehrenden Zysten und Abszessen kommen, die eine chirurgische Behandlung, eine sogenannte Marsupialisation, erfordern können.

Eine paraurethrale Zyste ist heute eine unangenehme Erkrankung, die sowohl Frauen als auch Männern viele Unannehmlichkeiten bereitet. Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht eine wirksame Behandlung und verbessert die Prognose. Die Behandlungsmethoden werden durch die individuellen Merkmale der Zyste eingeschränkt, aber vor allem sind vorbeugende Maßnahmen wichtig.