Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

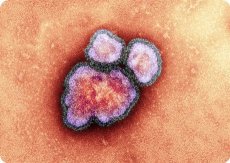

Masern-Virus (Morbilli-Virus)

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Masern (lat.: morbilli) sind eine akute Viruserkrankung, die vorwiegend Kinder befällt und durch allgemeine Intoxikation, Fieber, Katarrh der Schleimhäute der Atemwege und makulopapulösen Ausschlag gekennzeichnet ist.

Der Erreger der Masern wurde 1954 von J. Enders und T. Peebles isoliert. Morphologisch ähnelt es anderen Paramyxoviren: Der Viriondurchmesser beträgt 150–250 nm, das virale Genom besteht aus einer einzelsträngigen, unfragmentierten negativen RNA mit einer Länge von 15.900 Nukleotiden, eingebettet in ein helikales Nukleokapsid. Das Genom enthält sechs Gene in der Reihenfolge N, P, M, F, H, L. Sie kodieren Proteine: Nukleoprotein (N), Phosphoprotein (P), Matrix (M), Fusionsprotein (F), Hämagglutinin (H) und Polymerase (L). Eine Besonderheit des viralen Genoms ist das Vorhandensein einer großen, etwa 1000 Nukleotide langen, nicht-kodierenden Region in seiner intergenischen MF-Region. Wie andere Paramyxoviren besitzt das Masernvirus hämagglutinierende, hämolytische und symplastenbildende Aktivität, ihm fehlt jedoch die Neuraminidase.

Hämagglutinin, Hämolysin (F), Nukleoprotein (NP) und Matrixprotein unterscheiden sich in ihrer Antigenspezifität und ihrem Grad der Immunogenität. Hämagglutinin weist die höchste Immunogenität auf. Mehrere Serovarianten des humanen Masernvirus wurden mithilfe monoklonaler Antikörper nachgewiesen. Hämagglutinin weist außerdem gemeinsame Antigendeterminanten mit Staupe- und Rinderpestviren auf.

Labortiere sind nicht sehr anfällig für das Masernvirus. Nur bei Affen verursacht das Virus eine Krankheit mit charakteristischen klinischen Symptomen, und unter natürlichen Bedingungen können sich Affen von Menschen anstecken.

Das Masernvirus vermehrt sich schlecht in Hühnerembryonen. Zur Isolierung werden primäre trypsinisierte Kulturen von Affennierenzellen oder menschlichen Embryonen verwendet. Bei der Reproduktion verursacht das Virus einen charakteristischen zytopathischen Effekt (Bildung von riesigen mehrkernigen Zellen – Symplasten und Synzytien – sowie granuläre Einschlüsse im Zytoplasma und Zellkern). Das Masernvirus kann jedoch auch an Zellkulturen aus Hunde- und Kälbernieren sowie an menschliche Amnionzellen und verschiedene transplantierbare Zelllinien adaptiert werden. Das Virus kann mutagen auf Zellchromosomen wirken.

Das Virus ist instabil, wird in saurer Umgebung schnell inaktiviert, verringert seine Aktivität bei einer Temperatur von 37 °C, stirbt bei 56 °C nach 30 Minuten ab, wird leicht durch Fettlöser und Reinigungsmittel zerstört, reagiert sehr empfindlich auf Sonnenlicht und stirbt in der äußeren Umgebung schnell ab. Beständig gegen niedrige Temperaturen (-70 °C). Diese Umstände sollten beim Transport und der Lagerung von Lebendimpfstoff gegen Masern berücksichtigt werden.

Pathogenese und Symptome von Masern

Die Infektion erfolgt durch Tröpfchen in der Luft. Das Virus vermehrt sich in den Epithelzellen der Schleimhaut von Nasopharynx, Trachea und Bronchien. Es dringt ins Blut ein und schädigt die Gefäßendothelzellen, was zu einem Hautausschlag führt. Das charakteristischste Symptom ist die Bildung von Koplik-Filatov-Flecken auf der Wangenschleimhaut. Die Inkubationszeit beträgt etwa 10 Tage. Das Krankheitsbild ist so charakteristisch, dass die Diagnose klinisch leicht gestellt werden kann. In der Prodromalphase treten Symptome akuter Atemwegsinfektionen (Rhinitis, Pharyngitis, Konjunktivitis) auf. Das Auftreten von Koplik-Filatov-Flecken ist von differenzialdiagnostischer Bedeutung. Ein papulöser Ausschlag tritt normalerweise am vierten Tag nach einem Temperaturanstieg auf, zuerst am Kopf (Stirn, hinter den Ohren) und breitet sich dann im ganzen Körper aus. Die Körpertemperatur normalisiert sich am 7.-8. Tag.

Die häufigste Komplikation ist eine Lungenentzündung und in der Frühphase der Erkrankung Kehlkopfödem und Krupp. Sehr selten treten Masern in einer ungewöhnlichen, schweren Form auf – in Form einer akuten Masernenzephalitis, häufiger bei Kindern über 8–10 Jahren. Bei Kindern, die prophylaktisch Masern-Immunglobulin erhalten haben, verläuft die Erkrankung in einer milden Form (abgeschwächte Masern). Die Immunität nach der Infektion ist aufgrund virusneutralisierender Antikörper, T-zytotoxischer Lymphozyten und Immungedächtniszellen stark und lebenslang.

Subakute sklerosierende Panenzephalitis

Das Masernvirus verursacht nicht nur eine akute produktive Infektion, die Masern, sondern sehr selten auch eine schwere, langsam verlaufende Infektion – die subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE). Sie wurde erstmals 1933 von J. Dawson beschrieben und ist eine fortschreitende Erkrankung des zentralen Nervensystems bei Kindern und Jugendlichen. Kranke Kinder werden reizbar, weinerlich, ihre Sprache ist beeinträchtigt, ihr Sehvermögen ist beeinträchtigt und sie nehmen Objekte in ihrer Umgebung nicht mehr wahr; die Patienten erleben schnell einen Intelligenzverlust, fallen ins Koma und sterben.

Die Ursache dieser Krankheit blieb lange Zeit unklar. In den 1960er Jahren wurden bei erkrankten Kindern Masern-Antikörper in hohen Titern (bis zu 1:16.000) nachgewiesen, und in Gehirnzellen wurden für Masern charakteristische Einschlüsse mit paramyxovirenähnlichen Nukleokapsiden gefunden. Schließlich wurden masernähnliche Stämme aus dem Hirngewebe und den Lymphknoten Verstorbener isoliert.

Die Krankheit entwickelt sich, wenn das Masernvirus in die Zellen des zentralen Nervensystems eindringt. Die Virusreproduktion in diesen Zellen wird im Stadium der Morphogenese gestört, offenbar aufgrund des Fehlens des M-Proteins (Antikörper gegen das M-Antigen werden bei solchen Patienten nicht nachgewiesen). Infolgedessen reichern sich in den Zellen eine große Zahl defekter Virionen an, denen das Superkapsid und das M-Protein fehlen. Die molekularen Mechanismen der Störung der viralen Proteinsynthese können unterschiedlich sein. Einer davon hängt mit der Existenz eines Transkriptionsgradienten zusammen, der sich darin äußert, dass Gene, die weit vom 3'-Ende der genomischen RNA entfernt liegen, in geringerem Maße transkribiert werden als Gene, die näher daran liegen. Wenn sich bei einer akuten Maserninfektion die Transkriptionsniveaus von Genen nahe und fern vom 3'-Ende um nicht mehr als das 5-Fache unterscheiden, dann erreichen diese Unterschiede bei PSPE das 200-fache. Dies führt zu einer Verringerung der Synthese der Proteine M, F und H unter das für die Assemblierung und Knospung des Virions erforderliche Niveau, d. h. zur Bildung und Ansammlung defekter interferierender Partikel (DIP). Möglicherweise liegt das daran, dass die Pathogenese der SSPE auf Störungen nicht nur des Immunsystems, sondern auch einiger genetischer Mechanismen beruht.

Diagnose von Masern

Bei Bedarf wird eine Labordiagnostik der Masern durchgeführt. Es wird ein Testsystem zur Identifizierung des Masernvirusgenoms vorgeschlagen, das auf einer Ein-Röhrchen-Version der Reverse-Transkriptase-Reaktion in Kombination mit PCR (unter Verwendung modifizierter Polymerase) basiert. Zur Virusisolierung werden Zellkulturen mit dem Testmaterial (Nasen-Rachen-Schleim, Blut einen Tag vor Auftreten des Ausschlags) infiziert. Der Virusnachweis erfolgt mittels RIF, RTGA und RN in Zellkulturen. RTGA, IFM und RSC dienen zur Überwachung des Immunstatus.

Spezifische Prävention von Masern

Die einzige wirksame Methode zur Bekämpfung von Masern ist die Impfung. Zu diesem Zweck werden hochwirksame Lebendimpfstoffe aus abgeschwächten Masernstämmen (vom Stamm L-16 und dem Klon M-5) eingesetzt. Die Eliminierung der Masern in der Europäischen Region soll bis 2007 erreicht sein, und bis 2010 soll ihre Eliminierung in allen Ländern der Welt zertifiziert sein.

Lesen Sie auch: Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln

Um dies zu erreichen, ist es notwendig, 98-100 % der Neugeborenen im Alter von 9-12 Monaten zu impfen. Darüber hinaus ist es notwendig, alle Kinder im Alter von 9-10 Monaten bis 14-16 Jahren alle 5-7 Jahre zusätzlich zu impfen, um die Zahl der für Masern anfälligen Personen zu reduzieren.

[

[