Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

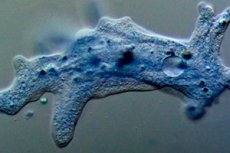

Intestinale Amöben beim Menschen: Struktur der Zysten, Lebenszyklus

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Die Darmamöbe ist ein nicht pathogener Mikroorganismus, der im Lumen des unteren Dünndarms und des oberen Dickdarms lebt. Es handelt sich um einen permanenten parasitären Organismus, der aber auch außerhalb davon existieren kann.

In der äußeren Umgebung überlebt die Darm-Amöbe gut und kann sich in einigen Fällen vermehren. Dennoch ist der Darm eines Menschen oder eines anderen Lebewesens ein günstiger Ort für sie. Sie ernährt sich von nicht lebenden organischen Substraten (Bakterien, Speisereste) und sondert kein Enzym ab, das Proteine in Aminosäuren zerlegt. Daher dringt sie in den meisten Fällen nicht in die Darmwand ein und schadet dem Wirt nicht. Dieses Phänomen wird als Verschleppung bezeichnet. Bei geschwächtem Immunsystem und weiteren Umständen dringt die Amöbe unter die Darmschleimhaut ein und beginnt sich intensiv zu vermehren.

Struktur intestinale Amöbe

Die Darmamöbe gehört zur Gattung der Protozoen. Sie besteht aus Körper und Zellkern. Der Körper enthält Protoplasma (eine flüssige Substanz mit spezialisierten lebenden Strukturen) und einen, zwei, selten mehrere Zellkerne. Das Protoplasma besteht aus zwei Schichten: der inneren (Endoplasma) und der äußeren (Ektoplasma). Der Zellkern ähnelt einer Blase.

Die Existenz einer Darmamöbe verläuft in zwei Phasen: ein vegetatives Individuum (Trophozoiten) und eine Zyste. Trophozoiten haben einen deutlich erkennbaren Zellkern mit einem Durchmesser von 20–40 Mikrometern. Die Amöbe verändert ständig ihre Form durch das Auftreten von Pseudopodien, mit deren Hilfe sie sich fortbewegt und Nahrung aufnimmt. Anhand der Form der Pseudopodien, der Zellkerne und ihrer Anzahl lässt sich die jeweilige Amöbenart identifizieren. Ihre Bewegungen sind langsam und ähneln dem Trampeln auf der Stelle. Die Fortpflanzung erfolgt zunächst durch Kernteilung, dann durch Protoplasmateilung.

Lebenszyklus intestinale Amöbe

Der Lebenszyklus der Darmamöbe beginnt mit der Infektion des Wirtsorganismus über den fäkal-oralen Weg. Über ungewaschene Hände, Gemüse, Obst und verschiedene Überträger (Fliegen, Kakerlaken) gelangen Amöbenzysten in den menschlichen Körper. Dank ihrer Hülle passieren sie die aggressive Umgebung von Magen und Zwölffingerdarm unbeschadet und gelangen in den Darm. Ihre Enzyme lösen die Hülle auf und ermöglichen der Darmamöbe den Austritt.

Das vegetative Entwicklungsstadium umfasst folgende Formen: Gewebe, Lumen und Präzyste. Die Gewebephase ist die beweglichste, und in dieser Phase ist die Amöbe am invasivsten. Die beiden anderen sind wenig beweglich. Aus der Lumenform gehen einige Amöben in die Präzystenform über, während andere unter die Darmschleimhaut eindringen und eine pathogene Gewebeform bilden. Diese sezerniert aufgrund ihrer lebenswichtigen Aktivität Zytolysine, die das Gewebe auflösen und die Voraussetzungen für die Fortpflanzung schaffen. Die Zyste ist unbeweglich und verlässt den Darm während der Defäkation. Bei schweren Infektionen verlassen täglich bis zu 300 Millionen Menschen den Körper.

Darm-Amöbenzysten

Nach mehreren Reproduktionszyklen, wenn für das vegetative Individuum ungünstige Bedingungen auftreten, wird es mit einer Membran bedeckt und bildet eine Zyste. Die Zysten der Darmamöbe sind rund oder oval und 10–30 Mikrometer groß. Manchmal enthalten sie Nährstoffe. In verschiedenen Entwicklungsstadien haben Zysten eine unterschiedliche Anzahl von Kernen: zwei bis acht. Sie werden mit dem Kot ausgeschieden, bei schweren Infektionen in großen Mengen, und sind lange überlebensfähig. Wenn sie wieder in einen lebenden Organismus gelangen, platzen sie und verwandeln sich in eine Amöbe.

Symptome

Eine große Ansammlung von Darmamöben, die auftritt, wenn die Immunität einer Person nach Stress, Virusinfektionen oder Atemwegserkrankungen geschwächt ist, verursacht eine Krankheit namens Amöbiasis. Sie tritt am häufigsten intestinal und extraintestinal auf. Intestinale Amöben führen zu ulzerativen Läsionen des Dickdarms und in der Folge zu einem langwierigen Verlauf. In diesem Fall dringt die Amöbe zusammen mit dem Blut in andere innere Organe, meist die Leber, ein und schädigt diese, was zu extraintestinalen Abszessen führt.

Symptome einer Amöbiasis sind vor allem weicher Stuhl, der eine purpurrote Farbe haben kann. Schmerzen treten im rechten Oberbauch auf, da sich diese Organismen im oberen Dickdarm befinden. Fieber, Schüttelfrost und Gelbsucht können auftreten.

Darmamöbe bei Kindern

Der Infektionsmechanismus mit Darmamöben bei Kindern ist derselbe wie bei Erwachsenen. Die Infektionsquelle sind ungewaschene Hände, Fliegen, schmutziges Spielzeug und Haushaltsgegenstände. Amöbiasis kann asymptomatisch, manifest, akut oder chronisch verlaufen. Asymptomatisch ist für das Kind unbemerkt. Die manifeste Form äußert sich in Gesundheitsverschlechterung, Schwäche und Appetitlosigkeit. Die Temperatur kann normal oder leicht erhöht sein. Es tritt Durchfall auf, der Stuhlgang erfolgt mehrmals täglich und erhöht sich auf das 10- bis 20-fache. Blutiger Schleim erscheint in übelriechendem flüssigem Kot. Die Farbe des Kots ist nicht immer karmesinrot. Es treten paroxysmale Schmerzen in der rechten Bauchseite auf, die sich vor dem Stuhlgang verstärken. Ohne Behandlung dauert das akute Stadium anderthalb Monate und klingt allmählich ab. Nach der Remissionsphase flammt es mit neuer Kraft auf.

Diagnose

Die Diagnose einer Darmamöbe beginnt mit der Erhebung der Krankengeschichte des Patienten: Welche Symptome traten auf, wie lange sind sie her, ob sich der Patient in Ländern mit heißem, feuchtem Klima und schlechter Hygiene aufgehalten hat. Dort ist die Amöbe weit verbreitet und kann von dort eingeschleppt werden.

Es werden Blut-, Stuhl- und Urinuntersuchungen durchgeführt. Krankheitserreger werden im Stuhl nachgewiesen, und es ist wichtig, die vegetative Form der Amöbe zu identifizieren. Der Test muss spätestens 15 Minuten nach dem Stuhlgang durchgeführt werden. Amöben können auch im Gewebe während einer Rektoskopie nachgewiesen werden – einer visuellen Untersuchung der Rektalschleimhaut mit einem speziellen Gerät. Ein Rektoskop ermöglicht es, Geschwüre oder frische Narben auf der Innenseite zu erkennen. Das Fehlen von Schleimhautläsionen bedeutet nicht, dass keine Amöbiasis vorliegt, da diese in höheren Darmabschnitten lokalisiert sein können. Ein Bluttest zum Nachweis von Antikörpern gegen Amöben kann die Diagnose bestätigen oder widerlegen.

Mittels Ultraschall, Fluoroskopie und Tomographie wird die Lokalisation von Abszessen bei extraintestinaler Amöbiasis bestimmt. Die intestinale Amöbiasis wird von der Colitis ulcerosa unterschieden, und Amöbenabszesse werden von Abszessen anderer Art unterschieden.

Der Unterschied zwischen Darm-Amöbe und Ruhr-Amöbe

Der Unterschied zwischen der Darm-Amöbe und der Ruhr-Amöbe liegt in ihrer Struktur: Die Ruhr-Amöbe hat eine doppelkonturige Schale, die das Licht bricht, vier Kerne (die Darm-Amöbe hat acht), die exzentrisch angeordnet sind, und enthält Blutzellen, was bei der Darm-Amöbe nicht der Fall ist. Die Ruhr-Amöbe bewegt sich energischer.

Behandlung

Die Behandlung von Darmamöben erfolgt je nach Schweregrad und Form der Erkrankung. Die zur Beseitigung der Krankheit eingesetzten Medikamente werden in universell wirkende Amöbizide (Metronidazol, Tinidazol) und direkte, auf eine spezifische Lokalisierung des Erregers abzielende Medikamente unterteilt: im Darmlumen (Quiniofon (Yatren), Mexaform usw.); in der Darmwand, der Leber und anderen Organen (Emetinhydrochlorid, Dehydroemetin usw.). Tetracyclin-Antibiotika sind indirekte Amöbizide, die Amöben im Darmlumen und in seinen Wänden angreifen.

Asymptomatische intestinale Amöbiasis wird mit Yatren behandelt. Bei akutem Ausbruch wird Metronidazol oder Tinidazol verschrieben. In schweren Fällen wird Metronidazol mit Yatren oder Tetracyclin-Antibiotika kombiniert, gegebenenfalls mit Dehydroemetin. Bei extraintestinalen Abszessen wird Metronidazol mit Yatren oder Hingamin mit Dehydroemetin behandelt. Die ambulante Beobachtung erfolgt ein Jahr lang.

Prävention intestinale Amöbe

Die beste Vorbeugung gegen Darmamöben ist die persönliche Hygiene – häufiges Händewaschen, rohes Gemüse und Obst unter fließendem Wasser, kein Trinken von Leitungswasser oder offenen Quellen. Diese Regeln sollten besonders streng befolgt werden, wenn Sie in Länder mit heißem und feuchtem Klima reisen.

Eine weitere notwendige Präventionsmaßnahme ist die Isolierung erkrankter Personen bis zu ihrer vollständigen Genesung. Wird der Erreger bei einem Mitarbeiter im Gastronomiebereich nachgewiesen, werden die gesamten Räumlichkeiten desinfiziert.

Prognose

Die frühzeitige Erkennung einer Darmamöbe ermöglicht eine günstige Behandlungsprognose. Eine langfristige Infektion ohne Behandlung wird durch die Bildung von Verwachsungen im Darm, die Perforation von Amöbengeschwüren und eine sehr gefährliche Peritonitis erschwert.

Nach der Heilung der Krankheit kann es zu keiner erneuten Infektion kommen oder die Krankheit kann leicht verlaufen, da sich eine Immunität entwickelt hat. Bei extraintestinalen Abszessen und deren später Diagnose ist ein tödlicher Ausgang möglich.

[

[