Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Herpetische Enzephalitis

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit Herpes-simplex-Viren ist sehr hoch. Es wird angenommen, dass die überwiegende Mehrheit der erwachsenen Weltbevölkerung seropositiv für Lippenherpes ist. Das Heimtückische an diesem intrazellulären Parasiten ist, dass er lange Zeit latent bleiben und unter günstigen Entwicklungsbedingungen das zentrale Nervensystem beeinträchtigen kann.

Enzephalitis ist eine Entzündung des Hirnparenchyms mit neurologischen Funktionsstörungen, die durch infektiöse, postinfektiöse und nichtinfektiöse Ursachen hervorgerufen werden kann.[ 1 ] Infektionen machen etwa 50 % der identifizierbaren Fälle aus und sind die häufigste ätiologische Kategorie der Enzephalitis.[ 2 ]

Herpetische Enzephalitis ist eine eher seltene und schwere Erkrankung, die in den meisten Fällen durch das Virus des ersten Typs verursacht wird. Ohne rechtzeitige Diagnose und antivirale Therapie geht die Krankheit mit einer hohen Sterblichkeit und einer Vielzahl schwerer neurologischer Komplikationen einher, die mit einer lokalen Beteiligung des limbischen Systems des Gehirns verbunden sind.

Das Wort Herpes bedeutet „kriechend“ oder „schleichend“ und bezieht sich auf herpetische Hautläsionen. Goodpasture [ 3 ] und andere zeigten, dass Material aus herpetischen Lippen- und Genitalläsionen Enzephalitis verursachte, wenn es in die vernarbte Hornhaut oder Haut von Kaninchen inokuliert wurde. In den 1920er Jahren war die Mathewson-Kommission eine der ersten, die berichtete, dass HSV Enzephalitis bei Menschen verursacht. Der erste pädiatrische Bericht über HSVE wurde 1941 veröffentlicht. [ 4 ] Der erste Fall bei einem Erwachsenen, ein 25-jähriger Mann mit Kopfschmerzen, Fieber, Aphasie und linksseitiger Pupillenerweiterung, wurde 1944 gemeldet. [ 5 ] Die postmortale Pathologie ergab zahlreiche Petechien und Ekchymosen mit perivaskulären lymphozytären Manschetten im linken Temporallappen, Mittelhirn und der Lendenwirbelsäule. Intranukleäre Einschlüsse wurden identifiziert und das Virus aus dem Gehirn des Patienten isoliert. Seit diesen ersten Berichten wurden in der Pathobiologie, Diagnose und Behandlung von HSVE erhebliche Fortschritte erzielt.

Epidemiologie

Weltweit erkranken jährlich zwei bis vier von einer Million Menschen an herpetischer Enzephalitis. Herpetische Enzephalitis macht etwa 15 % aller Enzephalitiserkrankungen unterschiedlicher Genese aus. Diese Zahl schwankt von Jahr zu Jahr leicht nach oben oder unten.

In 60-90 % der Fälle wird bei Patienten das Herpesvirus HSV-1 nachgewiesen. [ 6 ] Die meisten Experten sehen keinen Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Erkrankung und der Jahreszeit, einige haben jedoch darauf hingewiesen, dass Herpesenzephalitis im Frühjahr häufiger auftritt.

Menschen jeden Geschlechts und Alters können erkranken. Etwa ein Drittel der Fälle treten jedoch im Kindes- und Jugendalter (bis zum 20. Lebensjahr) auf, die Hälfte bei Patienten, die die Altersgrenze von 50 Jahren überschritten haben.

Obwohl Enzephalitis bei infizierten Personen selten auftritt, ist HSV-1 weltweit die häufigste Ursache für sporadische Enzephalitis.[ 7 ],[ 8 ] Die weltweite HSV-Inzidenz wird auf 2 bis 4 Fälle pro 1.000.000 Einwohner geschätzt[ 9 ], und die Inzidenz in den USA ist ähnlich. Es gibt eine bimodale Verteilung mit Spitzeninzidenzen bei Kindern (<3 Jahre) und Erwachsenen >50 Jahren. Die meisten Fälle treten jedoch unabhängig vom Geschlecht bei Personen über 50 Jahren auf.[ 10 ],[ 11 ]

Ursachen herpetische Enzephalitis

Die meisten Experten neigen zu der Annahme, dass die Entstehung dieser Krankheit auf die Aktivierung latent vorhandener Herpesviren zurückzuführen ist, die sich in die DNA-Ketten von Nervengewebezellen integriert haben.

Eine Primärinfektion mit HSV-1 oder 2 kann in Form eines entzündlichen Prozesses im Kortex, Subkortex und der weißen Substanz des Gehirns auftreten und die einzige Manifestation der Infektion sein. Solche Fälle sind typisch für die erste Begegnung mit dem Herpesvirus im Kindes- und Jugendalter.

Eine diffuse Infektion mit dem Herpes-simplex-Virus kann, wenn die inneren Organe und die Haut betroffen sind, häufig zu einer Ausbreitung auf das zentrale Nervensystem mit der Entwicklung einer Enzephalitis führen.

Bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten mit herpetischer Entzündung der Hirnsubstanz wird das Herpes-simplex-Virus Typ 1 (HSV-1) nachgewiesen, das sich durch juckende Bläschen an den Lippen äußert, viel seltener das zweite (HSV-2), das sogenannte Genitalvirus. Bei chronischer träger Enzephalitis finden sich HSV-3 (Herpes Zoster, verursacht Windpocken/Gürtelrose), HSV-4 (Epstein-Barr-Virus, verursacht Filatov-Krankheit bzw. infektiöse Mononukleose), Cytomegalovirus HSV-5 sowie die humanen Herpesviren HSV-6 und HSV-7, die bei der Entwicklung des chronischen Erschöpfungssyndroms „auffällig“ werden. Manchmal sind bei ein und demselben Patienten Zellen verschiedener Gewebe von Viren verschiedener Stämme befallen (Mischform). Theoretisch kann also eine Schädigung durch alle diese Typen zu einer herpetischen Enzephalitis führen.

Eine Komplikation in Form einer Gehirnentzündung wird manchmal durch die sogenannte herpetische Angina verursacht. Streng genommen hat diese Krankheit nichts mit dem Herpesvirus zu tun. Daher ist die vor diesem Hintergrund auftretende Enzephalitis viral, aber nicht herpetisch. Der Erreger ist das Coxsackie-Virus, ein Enterovirus. Was es mit Herpes verwandt macht, ist seine virale Natur – die Fähigkeit, in Zellen, einschließlich des Gehirns, zu parasitieren. Gleiches gilt für eine Krankheit wie die herpetische Stomatitis. Tatsächlich ist die sogenannte herpetische Angina (Stomatitis) dieselbe Krankheit, nur dass bei Angina pectoris die Rachenschleimhaut stärker betroffen ist und Bläschen erscheinen, die Herpes ähneln. Bei Stomatitis ist die Mundschleimhaut stärker betroffen. Die moderne Medizin bezeichnet diese Pathologie als Enterovirus-Vesikuläre Pharyngitis oder Stomatitis, abhängig vom vorherrschenden Bereich des Ausschlags und den damit verbundenen Beschwerden. Diese Erkrankungen verlaufen in der Regel gut und heilen vollständig aus. In seltenen Fällen können jedoch Komplikationen in Form einer viralen Enzephalitis auftreten, deren Symptome mit denen von Herpes identisch sind.

Herpesviren, die menschliche Hautzellen oder Schleimhäute der Mund- und Lippenzone befallen, nisten sich in diesen ein, beginnen sich zu vermehren und wandern über hämatogenen und lymphogenen Weg durch den Körper, bis sie Nervenzellen erreichen. Nach Unterdrückung des aktiven Stadiums, das sich nach der Infektion entwickelt, nisten sich die Viren in ihren genetischen Apparat ein und verbleiben in einem „ruhenden“ Zustand in den Nervenzellen. Sie vermehren sich nicht und manifestieren sich bei den meisten Trägern nicht. In Studien mit postmortaler Oligonukleotid-Sondierung wurde DNA des Herpes-simplex-Virus in Neuronen des Hirngewebes der meisten Verstorbenen gefunden, deren Todesursache in keiner Weise mit einer Infektion mit diesem Mikroorganismus in Verbindung gebracht wurde. Es wurde festgestellt, dass die Einschleppung des Herpesvirus in Zellen, insbesondere in Nervengewebe, nicht immer mit seiner Vermehrung und dem Tod der Wirtszelle einhergeht. In der Regel hemmt es die Replikation des Fremdkörpers, und der Mikroorganismus geht in einen Inkubationszustand über.

Unter dem Einfluss bestimmter Triggerfaktoren wird das Herpesvirus jedoch aktiviert und der latente Verlauf der Infektion geht in einen akuten oder subakuten Prozess über, wobei das Hirngewebe nicht unbedingt betroffen sein muss.

Risikofaktoren

Risikofaktoren, die den Reaktivierungsprozess auslösen, sind nicht genau geklärt. Es wird vermutet, dass dies lokale Verletzungen im Gesicht, Stress, Unterkühlung oder Überhitzung, Immunsuppression, hormonelle Schwankungen, häufige Impfungen und unvorsichtiges Verhalten danach sein können. Das Alter ist wichtig, Säuglinge und ältere Menschen haben das größte Risiko, an Herpes-Enzephalitis zu erkranken.

Pathogenese

Die Pathogenese der Herpesenzephalitis ist nicht einheitlich. Es wird angenommen, dass bei Erstinfizierten das Herpes-simplex-Virus Typ 1 (Kindheit und Jugend) aus dem Epithel der Nasenrachenschleimhaut in die Zellen der Hirnsubstanz eindringt. Nach Überwindung der Gewebebarriere wandert der Mikroorganismus neurogen (entlang der Neuriten der Riechneuronen) zum Bulbus olfactorius und verursacht unter günstigen Entwicklungsbedingungen eine Entzündung der Hirnsubstanz.

Die Mechanismen, über die HSV beim Menschen in das Zentralnervensystem (ZNS) gelangt, sind unklar und werden weiterhin diskutiert. Die wahrscheinlichsten Übertragungswege sind der retrograde Transport über den Riech- oder Trigeminusnerv [ 12 ], [ 13 ] oder die hämatogene Ausbreitung. Der virale Tropismus des Orbitofrontal- und Mesotemporallappens spricht in den meisten Fällen gegen eine hämatogene Ausbreitung. Tierversuche stützen die Annahme einer Übertragung auf das ZNS über einen oder beide Trakte des Trigeminus- und des Riechnervs und legen nahe, dass Virionen über die vordere Kommissur in den kontralateralen Temporallappen gelangen können. [ 14 ]

Im Gegensatz zu anderen Hirnnerven mit sensorischen Funktionen verlaufen die Bahnen des Riechnervs nicht durch den Thalamus, sondern sind direkt mit dem Frontal- und Mesotemporallappen (einschließlich des limbischen Systems) verbunden. Es gibt einige Hinweise darauf, dass die Riechfunktion beim Menschen auch das ZNS erreicht, es fehlen jedoch eindeutige Daten.[ 15 ],[ 16 ] Der Trigeminusnerv innerviert die Hirnhäute und kann sich bis in den Orbitofrontal- und Mesiotemporallappen erstrecken.[ 17 ] Da sich die sensorischen Kerne des Trigeminus jedoch im Hirnstamm befinden, könnte man erwarten, dass die relativ seltene HSVE-assoziierte Hirnstammenzephalitis häufiger auftritt, wenn dies in den meisten Fällen der primäre Eintrittsweg ins ZNS wäre.[ 18 ],[ 19 ]

Ob HSVE eine Reaktivierung latenter Viren oder eine Primärinfektion ist, ist ebenfalls umstritten; beides ist möglich. Mögliche pathogene Mechanismen sind die Reaktivierung latenter HSV-Viren in den Trigeminusganglien mit anschließender Ausbreitung der Infektion auf den Temporal- und Frontallappen, eine primäre ZNS-Infektion oder möglicherweise die Reaktivierung latenter Viren im Hirnparenchym selbst.[ 20 ],[ 21 ] In mindestens der Hälfte der HSVE-Fälle unterscheidet sich der für die Enzephalitis verantwortliche Virusstamm von dem Stamm, der bei demselben Patienten herpetische Hautläsionen verursacht. Diese Beobachtung legt die Möglichkeit einer primären ZNS-Infektion nahe.[ 22 ]

Eine HSV-Infektion löst eine starke Reaktion des angeborenen Immunsystems aus, bis das adaptive Immunsystem bei der Beseitigung der aktiven Infektion helfen kann. Zu Beginn der Immunantwort auf HSV erkennen Mustererkennungsrezeptoren, sogenannte Toll-like-Rezeptoren (TLRs), die sich auf Zellen des angeborenen Immunsystems befinden, mit dem Erreger verbundene molekulare Muster und binden daran. [ 23 ] Dadurch wird die TLR-Dimerisierung ausgelöst, die anschließend Signalwege aktiviert, die die Produktion von entzündungsfördernden Zytokinen wie Interferonen (IFNs), Tumornekrosefaktor und verschiedenen Interleukinen einleiten. [ 24 ] IFNs tragen zur Resistenz des Wirts gegen die Virusproliferation bei, indem sie den Jak-Stat-Signalweg aktivieren [ 25 ] und die Produktion von RNase-Enzymen auslösen, die zelluläre RNA (sowohl Wirts- als auch Virus-RNA) abbauen, und von doppelsträngiger RNA-abhängiger Proteinkinase, die die zelluläre Translation stoppt. [ 26 ] Mängel in der Immunantwort auf HSV (z. B. Defekte im TLR-3-Signalweg, einschließlich TLR3 selbst, UNC93B1, TIR-Domänen-haltigem Adapter-induzierendem IFN-β, Tumornekrosefaktor-Rezeptor-verwandtem Faktor 3, TANK-bindender Kinase 1 oder IFN-regulatorischem Faktor 3) machen den Wirt anfällig für HSVE. [ 27 ], [ 28 ]

Die Entzündungskaskade löst eine adaptive Immunität aus, die zur Nekrose und Apoptose infizierter Zellen führen kann. Obwohl die Immunantwort des Wirtes für die letztendliche Viruskontrolle entscheidend ist, kann die Entzündungsreaktion, insbesondere die Rekrutierung aktivierter Leukozyten, zur Gewebezerstörung und nachfolgenden neurologischen Folgen beitragen.[ 29 ],[ 30 ]

Nach der Primärinfektion etabliert das Virus für die gesamte Lebensdauer des Wirtes einen latenten Zustand und bleibt inaktiv, sofern es nicht reaktiviert wird.[ 31 ] Um die Latenz zu etablieren und aufrechtzuerhalten, müssen eine Reihe komplexer Prozesse ausbalanciert werden. Dazu gehören die Stilllegung viraler Gene in der lytischen Phase, die Aufhebung von Abwehrmechanismen der Wirtszelle (z. B. Apoptose) und die Umgehung der Immunität des Wirtes, einschließlich angeborener und adaptiver Immunantworten (z. B. Herunterregulierung der Expression des Haupthistokompatibilitätskomplexes).[ 32 ],[ 33 ] HSV-spezifische CD8+ T-Zellen befinden sich in den Trigeminusganglien und tragen zur Aufrechterhaltung der viralen Latenz bei.[ 34 ] Während der Reaktivierung erfolgt die virale Genexpression in einer vorübergehend organisierten Weise, wie kürzlich untersucht wurde.[ 35 ] Nach der Reaktivierung kann das Virus benachbarte Neuronen infizieren und in Gewebe wandern, das von infizierten Spinalganglien innerviert wird, was einen Rückfall der Krankheit verursacht und infektiöse Viruspartikel freisetzt, die auf andere übertragen werden können.

Im frühen Säuglingsalter wird das HSV-2-Virus am häufigsten nachgewiesen. Die meisten Infektionen treten während der Passage des Kindes durch den Geburtskanal der Mutter auf, wenn sich diese im akuten Stadium der Erkrankung befindet (Ausschläge an den Genitalien). Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion zum Zeitpunkt der Geburt ist am höchsten, daher wird Frauen mit akutem Genitalherpes in der Regel ein Kaiserschnitt empfohlen.

Viel seltener kann eine Herpesenzephalitis bei Neugeborenen die Folge einer intrauterinen Infektion sein, und sie kann auch durch den Kontakt mit einem kranken Elternteil oder einem Vertreter des Personals der Entbindungsklinik nach der Geburt verursacht werden, aber solche Fälle sind viel seltener.

Erwachsene Patienten mit dieser Neuroinfektion hatten in der Regel in der Vergangenheit Herpesausschläge oder waren laut Testergebnissen seropositiv für Herpes-simplex-Viren. Eine Enzephalitis kann sich bei wiederholter Infektion mit einem anderen Virusstamm entwickeln – in diesem Fall findet sich auf der Schleimhaut der Mundhöhle oder des Rachens (Nase) ein anderer Stamm des Herpesvirus als der, der das Hirngewebe befallen hat. Bei etwa einem Viertel der Patienten mit Herpesenzephalitis finden sich unterschiedliche Stämme.

Drei Viertel der übrigen Patienten weisen orolabiale Virusstämme auf, die mit denen im Hirngewebe identisch sind. In diesem Fall werden zwei Szenarien angenommen. Die erste Option geht von der Hypothese aus, dass das Virus in den Knotenpunkten des Trigeminusnervs oder in den sympathischen Nervenketten latent vorhanden ist und bei neurogener Reaktivierung (entlang der Nerven, die die mittlere Schädelgrube innervieren) das Hirngewebe erreicht. Die zweite Option geht davon aus, dass das Virus bei der Infektion bereits die Neuronen des Gehirns erreicht hatte und sich dort in einem Latenzzustand befand, in dem es unter günstigen Bedingungen reaktiviert wurde.

Die Replikation des Herpesvirus erfolgt intrazellulär, wobei intranukleäre Einschlüsse entstehen, die Neuronen und Hilfszellen (Glia) beeinträchtigen und interneuronale Verbindungen zerstören.

Wie wird Herpesenzephalitis übertragen?

Enger Kontakt mit einem Patienten stellt keine Gefahr einer direkten Infektion mit Herpesenzephalitis dar. Es wird nur das Virus selbst übertragen. Am häufigsten tritt dies bei direktem Kontakt mit einer infizierten Person im akuten Stadium auf, wenn diese orolabiale, genitale oder Hautausschläge aufweist. Nicht umsonst wird Herpes auch als „Kusskrankheit“ bezeichnet. Das flüssige Sekret aus den Bläschen auf den Lippen des Patienten ist einfach mit Viren übersättigt, auch Speichel und Nasenausfluss sind mit Krankheitserregern befallen. Die Infektion befällt geschädigte Haut (mit Mikrorissen, Kratzern), wenn mit Mikroorganismen befallene Speicheltröpfchen oder Rhinobronchialsekret beim Husten und Niesen, während eines emotionalen Gesprächs oder bei direktem Kontakt, beispielsweise beim Küssen, in die Haut gelangen. Bei Kleinkindern kann das Virus sogar durch intakte Haut eindringen. Eine Infektion ist durch die abwechselnde Verwendung desselben Handtuchs, Geschirrs, Lippenstifts und ähnlicher Handlungen möglich.

Sie können den ersten und zweiten Typ von Zellparasiten beim oral-genitalen Sex mit einem infizierten Partner bekommen. Und wenn die Bläschen auf den Lippen deutlich sichtbar sind, ist es oft problematisch, die aktive Phase von HSV-2 (sexuell) zu bestimmen, da die meisten Infizierten Exazerbationen in latenter Form haben können und der Patient selbst es möglicherweise einfach nicht vermutet.

Auch eine Infektion im latenten Stadium ist möglich. Dies geschieht meist bei häufigem direkten Kontakt von Schleimhäuten oder bei Verletzungen und Mikroschäden an den Kontaktflächen des Körpers eines gesunden Menschen.

Genitalherpes wird von einer während der Schwangerschaft infizierten Mutter vertikal (im Mutterleib) und durch Kontakt während der Geburt auf ihr Kind übertragen.

Symptome herpetische Enzephalitis

Die ersten Krankheitssymptome sind unspezifisch und ähneln den Symptomen vieler akuter Infektionskrankheiten. Im Frühstadium treten hohes Fieber (39 °C und mehr), zunehmende Kopfschmerzen in Stirn und Schläfen, Schwäche, Schläfrigkeit und Appetitlosigkeit auf. Übelkeit und Erbrechen treten bei etwa der Hälfte der Betroffenen in den ersten Krankheitsstunden zu den Symptomen einer allgemeinen Vergiftung hinzu. Bereits am zweiten oder dritten Tag treten neurologische Symptome auf, die auf eine mögliche Herpesenzephalitis hinweisen.

Der Patient beginnt sich unangemessen zu verhalten und Verhaltensstörungen schreiten fort. Es kommt zu Bewusstseinsverwirrung, der Patient verliert die räumlich-zeitliche Orientierung, erkennt manchmal nahestehende Personen nicht mehr, vergisst Wörter und Ereignisse. Es treten Halluzinationen auf – auditive, visuelle, olfaktorische, taktile, fokale und sogar generalisierte epileptiforme Anfälle, die auf eine Schädigung des limbischen Systems hinweisen. Verhaltensstörungen können ausgeprägt sein, manche Patienten erleben einen Deliriumzustand – sie sind übererregbar, aggressiv und unkontrollierbar. In einigen Fällen (bei Schädigung der medialen Basalbereiche der Temporallappen durch das Virus) werden operkuläre Anfälle beobachtet – der Patient führt automatische Kau-, Saug- und Schluckbewegungen aus.

Eine Herpesenzephalitis bei Kleinkindern geht häufig mit myoklonischen Anfällen einher.

Der Kontakt mit einem Patienten ist bereits im Frühstadium mit gewissen Schwierigkeiten verbunden, die mit einer Verlangsamung der geistigen Reaktionen, Gedächtnislücken, Verwirrung und Bewusstseinstrübung einhergehen.

Das frühe Stadium der herpetischen Enzephalitis dauert in der Regel mehrere Tage, manchmal bis zu einer Woche, kann aber schnell fortschreiten und innerhalb weniger Stunden zum Höhepunkt der Krankheit führen, der durch Bewusstseinsstörungen bis hin zur Entwicklung von Sopor und Koma gekennzeichnet ist. Im Sopor-Zustand ist das Bewusstsein des Patienten abwesend, er reagiert nicht auf Ansprache, aber motorische Reaktionen auf Schmerz, Licht und Hörreize bleiben erhalten. [ 36 ], [ 37 ]

In einer Serie von 106 Fällen von HSVE waren die Hauptgründe für die Krankenhauseinweisung Krampfanfälle (32 %), abnormales Verhalten (23 %), Bewusstlosigkeit (13 %) und Verwirrtheit oder Desorientierung (13 %).[ 38 ]

Zu den Symptomen, die auf die Entwicklung eines Komas bei einem Patienten hinweisen, gehören Atemrhythmusstörungen mit periodischen Pausen (Apnoe), beidseitige motorische Störungen, Dekortikationssymptome (Unterbrechung der Funktionen der Großhirnrinde) und Dezerebration (Unterbrechung des vorderen Teils des Gehirns). Diese Haltungsreaktionen sind äußerst ungünstige Zeichen.

Die Pose, die den Beginn einer Dekortikationsstarre anzeigt, besteht darin, dass die oberen Gliedmaßen gebeugt und die unteren Gliedmaßen gestreckt sind. Die Pose der Dezerebration besteht darin, dass der Körper des Patienten zu einer Schnur zusammengezogen ist, alle Gliedmaßen gestreckt sind, die Streckmuskeln angespannt sind und die Gliedmaßen gestreckt sind. Das Ausmaß der Hirnstammschädigung wird durch den Grad der Bewusstseinsstörung und der Funktionsstörung der Gesichts- und Bulbarnerven bestimmt.

Ohne angemessene Behandlung entwickelt sich ein Hirnödem, das die Lage des Hirnstamms im Verhältnis zu anderen Strukturen verschiebt. Typischerweise sind die temporalen Hirnareale in die Tentoriumöffnung eingeklemmt, was mit einer Trias von Symptomen einhergeht: Bewusstlosigkeit, unterschiedliche Pupillengrößen (Anisokorie); Schwächung einer Körperhälfte. Es werden auch andere fokale Läsionen des Gehirns und der Hirnnerven beobachtet.

Das Regressionsstadium der herpetischen Enzephalitis tritt bis zum Ende des Monats nach Krankheitsbeginn ein, und ihre Dauer kann in Monaten berechnet werden. Etwa ein Fünftel der Patienten erholt sich vollständig, der Rest leidet lebenslang unter neurologischen Defiziten unterschiedlicher Schwere. Dies können lokale psychomotorische Störungen oder ein vegetativer Zustand sein.

Herpetische Enzephalitis bei Neugeborenen wird von Frühgeborenen und geschwächten Kindern am stärksten toleriert. Sie haben die Krankheit oft in einer fulminanten nekrotischen Form oder entwickeln schnell ein Atemversagen, das zum Koma führt. Normalerweise treten keine Hautausschläge auf, aber fast immer treten Krämpfe und Paresen auf, wodurch der Schluckreflex beeinträchtigt ist und das Kind nicht essen kann.

Bei reifen Säuglingen verläuft die Erkrankung meist milder. Der Zustand verschlechtert sich allmählich – Hyperthermie, das Kind ist schwach und launisch, hat keinen Appetit. Später können neurologische Symptome hinzukommen – Krämpfe, Myoklonus, Paresen.

Eine chronisch progressive herpetische Enzephalitis bei Neugeborenen manifestiert sich mit Symptomen in der ersten oder zweiten Lebenswoche. Die Temperatur des Babys steigt, es wird lethargisch und weinerlich, es bilden sich charakteristische Bläschen an Kopf und Körper, und später treten epileptiforme Symptome auf. Ohne Behandlung kann das Baby ins Koma fallen und sterben.

Herpetische Enzephalitis tritt auch bei Erwachsenen und älteren Kindern in unterschiedlichem Schweregrad auf. Der klassische akute Krankheitsverlauf, verursacht durch das Virus des ersten und zweiten Typs, ist oben beschrieben. Subakut zeichnet sich durch relativ weniger ausgeprägte Vergiftungssymptome und neurologische Defizite aus. Es erreicht keinen komatösen Zustand, aber Hyperthermie, Kopfschmerzen, Photophobie, Übelkeit, Fieberkrämpfe, Schläfrigkeit, kognitive Störungen, Vergesslichkeit und Verwirrung sind immer vorhanden.

Darüber hinaus gibt es auch „mildere“ Varianten der Erkrankung. Die chronisch träge herpetische Enzephalitis ist eine fortschreitende virale Läsion des Gehirns, die am häufigsten Menschen über 50 Jahre betrifft. Die Symptome unterscheiden sich vom akuten Verlauf durch eine allmähliche Zunahme. Eine Person bemerkt ständige erhöhte Müdigkeit und fortschreitende Schwäche. Seine Temperatur kann periodisch, beispielsweise abends, auf subfebrile Werte ansteigen oder es kann eine ständige subfebrile Temperatur vorliegen. Vor dem Hintergrund erhöhter nervöser und körperlicher Belastung, Stress, nach Erkältungen und Grippe wird in der Regel eine Verschlimmerung des trägen Prozesses beobachtet. Die Asthenie des Körpers nimmt zu und führt schließlich zu einer Abnahme des intellektuellen Potenzials, einem Verlust der Arbeitsfähigkeit und Demenz.

Eine der Formen der trägen herpetischen Enzephalitis ist das chronische Erschöpfungssyndrom, dessen Auslöser meist eine Vorerkrankung mit grippeähnlichen Symptomen ist. Danach kann sich der Patient über einen längeren Zeitraum (mehr als sechs Monate) nicht erholen. Er verspürt ständige Schwäche und ist müde von den alltäglichen Belastungen, die er vor der Erkrankung nicht bemerkt hat. Ständig möchte er sich hinlegen, seine Leistungsfähigkeit ist gleich Null, seine Aufmerksamkeit ist zerstreut, sein Gedächtnis lässt nach usw. Als Ursache dieser Erkrankung wird derzeit eine neurovirale Infektion angesehen, und die wahrscheinlichsten ätiologischen Faktoren sind Herpesviren und nicht nur Herpes simplex, sondern auch HSV-3 - HSV-7.

Die Arten der herpetischen Enzephalitis werden nach verschiedenen Kriterien klassifiziert. Je nach Schwere der Symptome (Verlaufsform) wird die Erkrankung in akute, subakute und chronisch rezidivierende Formen unterteilt.

Je nach Schädigungsgrad des Hirngewebes unterscheidet man einen fokalen und einen diffusen Entzündungsprozess.

Die Lokalisierung der Läsionen spiegelt sich in der folgenden Klassifizierung wider:

- Entzündung hauptsächlich der grauen Substanz des Gehirns - Polioenzephalitis;

- überwiegend weiß - Leukoenzephalitis;

Ein allgemeiner Prozess, der alle Gewebe betrifft, ist die Panenzephalitis.

Komplikationen und Konsequenzen

Herpetische Enzephalitis ist eine potenziell heilbare Erkrankung, deren rechtzeitige Behandlung jedoch von großer Bedeutung ist. Fehlt sie oder tritt sie erst spät auf, führt die Krankheit häufig zum Tod des Patienten oder zu schweren neuropsychiatrischen Komplikationen. Die schwerwiegendste Folge der herpetischen Enzephalitis ist akinetischer Mutismus oder ein progressiver vegetativer Zustand. Der Patient verliert vollständig die Fähigkeit zur intellektuellen Aktivität, spricht und bewegt sich nicht, lediglich der Schlaf-Wach-Rhythmus ist vollständig wiederhergestellt. Darüber hinaus bleiben Atmung und Blutkreislauf erhalten. Alle anderen Lebensprozesse verlaufen abnormal: Der Patient kann nicht essen, trinken, seine Körperhygiene nicht kontrollieren und kontrolliert weder Darm noch Blase. Dieser Zustand ist irreversibel und eine Folge einer großflächigen Schädigung des Hirngewebes. Er entwickelt sich bei Patienten nach dem Erwachen aus einem langen Koma.

Viele Patienten, die einen schweren Verlauf einer Herpesenzephalitis überstanden haben, leiden lebenslang an persistierenden neuropsychiatrischen Störungen unterschiedlicher Schwere: Hemiparesen, Hemiplegien, Seh- und Hörstörungen (oft einseitig), epileptiforme Anfälle. [ 39 ]

Diagnose herpetische Enzephalitis

Die Idee einer solchen Diagnose wird vor allem durch das Vorhandensein neurologischer Störungen nahegelegt – unangemessenes Verhalten, Krampfanfälle, Verwirrtheit, die mit Symptomen wie hohem Fieber und starken Kopfschmerzen einhergehen.

Bei Verdacht auf eine Herpesenzephalitis werden dringend Tests (mikroskopische Untersuchung der Zerebrospinalflüssigkeit und ihrer Polymerase-Kettenreaktion zum Nachweis von Fragmenten des Herpesvirus-Genotyps) sowie instrumentelle Untersuchungen verordnet, von denen die Kernspintomographie die aussagekräftigste ist. Ist dies nicht möglich, werden Computertomographie und Elektroenzephalographie durchgeführt [ 40 ], die zur Beurteilung der Wirksamkeit von Antiepileptika hilfreich sein können. Das Heimtückische an der Krankheit ist jedoch, dass die diagnostischen Kriterien in den frühen Entwicklungsstadien möglicherweise nicht über die Norm hinausgehen. Dann werden die Untersuchungen während der ersten Woche wiederholt.

Die Polymerase-Kettenreaktion der Zerebrospinalflüssigkeit liefert hochpräzise Ergebnisse und ersetzt traumatische Untersuchungen wie die Biopsie der Hirnsubstanz. Die nachgewiesenen DNA-Fragmente des Herpesvirus weisen auf eine herpetische Ätiologie der Enzephalitis hin, und das positive Ergebnis der Studie bleibt eine Woche nach Beginn der antiviralen Therapie bestehen.

Bei der Mikroskopie der Rückenmarkssubstanz sind Lymphozytose, das Vorhandensein von Erythrozyten (in der hämorrhagischen Form), erhöhte Proteinwerte und reduzierte oder normale Glukosewerte erkennbar.

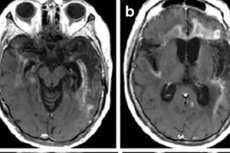

Das wichtigste bildgebende Verfahren ist die nukleare MRT. Sie wird bei Notfallindikationen eingesetzt. Darüber hinaus ermöglicht sie die Klärung, ob der Patient zur Analyse einer Lumbalpunktion unterzogen werden kann. Eine Herpesenzephalitis zeigt im MRT erhöhte Signale in den Temporallappen oder der Inselregion der Großhirnrinde, auf der Oberfläche der orbitalfrontalen Gyri, die durch einseitige oder beidseitige Schädigung ohne Symmetrie gekennzeichnet sind. Diese Ergebnisse sind nicht spezifisch, ermöglichen aber zusammen mit klinischen Symptomen und Labordaten in den meisten Fällen eine genaue Diagnose. [ 41 ]

Eine frühzeitige Diagnose bestätigt die Diagnose nicht immer: Bei 10 % der Patienten sind die Daten der Liquormikroskopie und der MRT sowie bei 5 % die PCR-Ergebnisse falsch negativ. [ 42 ] Bei den meisten Patienten bestätigt jedoch zumindest eine Untersuchung die Diagnose, und nachfolgende Visualisierungen zeigen offensichtliche und fortschreitende Veränderungen - das Vorhandensein von Ödemen und Blutungen, diffuse Ausbreitung von Läsionen.

Differenzialdiagnose

Zunächst ist es notwendig, den Ursprung des Erregers zu identifizieren, da die Hauptbehandlung auf dessen Neutralisierung abzielt: Eine virale Enzephalitis erfordert eine massive antivirale Therapie, eine bakterielle Enzephalitis erfordert Antibiotika, eine parasitäre Enzephalitis erfordert geeignete antiparasitäre Medikamente usw. In diesem Sinne spielen die Ergebnisse von Tests, insbesondere der PCR, eine entscheidende Rolle. [ 43 ], [ 44 ]

Abzugrenzen ist die herpetische Enzephalitis von Multipler Sklerose, Neoplasien, Abszessen, zerebralen Durchblutungsstörungen, beispielsweise sind bei einem Schlaganfall im Becken der mittleren Hirnarterie meist die Basalganglien geschädigt (sichtbar im MRT), bei der herpetischen Enzephalitis hingegen nicht, Myelitis – Entzündung des Rückenmarks, zumal sich eine disseminierte Neuroinfektion oft auf Bereiche des Rückenmarks ausbreitet (herpetische Enzephalomyelitis).

Das HSV-2-Virus verursacht häufiger als HSV-1 eine Entzündung der weichen Hirnhäute (Herpesmeningitis), die jedoch selten lokal begrenzt ist. Die Entzündung breitet sich rasch auf die Hirnsubstanz – Neuronen und Gliazellen – aus, und es entwickelt sich eine Herpesmeningoenzephalitis. Ist der Ursprung des Erregers geklärt, ist das Behandlungsprinzip ähnlich (antivirale Therapie). Allerdings ist das betroffene Gebiet größer, und Komplikationen und Folgen können schwerwiegender sein. Die Differenzierung erfolgt anhand der Ergebnisse instrumenteller Untersuchungen.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung herpetische Enzephalitis

Patienten mit Verdacht auf akute Hirnschäden durch das Herpes-simplex-Virus müssen unbedingt ins Krankenhaus und auf die Intensivstation eingeliefert werden. [ 45 ] Dies liegt an der hohen Wahrscheinlichkeit, ein Koma, Atemversagen, Schluckstörungen und andere Störungen der Vitalfunktionen zu entwickeln, die zu Hause nicht behandelt werden können.

In der Anfangsphase wird empfohlen, das Antithrombotikum Curantil dreimal täglich in einer Einzeldosis von 25-50 mg zu verabreichen. Dies geschieht, um ischämischen zerebralen Durchblutungsstörungen vorzubeugen.

Die Hauptbehandlung ist etiotrop und zielt darauf ab, die Aktivität des Herpesvirus zu reduzieren (eine vollständige Zerstörung ist derzeit nicht möglich). Das Mittel der Wahl ist Aciclovir und seine Synonyme, die besonders wirksam gegen die Herpesviren HSV-1 und HSV-2 sind. Eine rechtzeitige antivirale Therapie kann die Chancen des Patienten auf einen günstigen Krankheitsverlauf und minimale Komplikationen erhöhen.

Aciclovir ist ein Medikament, das auf sogenannte molekulare Ziele abzielt, ein Purinanalogon von Guanin, einem Bestandteil von Nukleinsäuren. Eine ähnliche Struktur ermöglicht es Aciclovir, in die Viruszelle einzudringen und sich in Wechselwirkung mit ihren Enzymen in Aciclovirtriphosphat umzuwandeln, das, wenn es in die virale DNA-Kette integriert wird, den Reproduktionsprozess des pathogenen Mikroorganismus unterbricht. Und vor allem hat Aciclovir keinen signifikanten Einfluss auf den genetischen Apparat menschlicher Zellen und fördert die Mobilisierung der Immunität.

Patienten mit schweren Formen der Herpesenzephalopathie mit Entwicklung eines Komas wird Aciclovir dreimal täglich als Einzeldosis von 10-15 mg pro Kilogramm Körpergewicht intravenös verschrieben. Die Verabreichung erfolgt üblicherweise über einen Tropf, da das Medikament sehr langsam in die Vene verabreicht werden muss. Die Behandlungsdauer beträgt ein bis zwei Wochen. Der Vorteil von Aciclovir bei HSVE wurde Mitte der 1980er Jahre in zwei wegweisenden klinischen Studien nachgewiesen. Whitley et al. [ 46 ]. Aktuelle Leitlinien empfehlen bei HSV die intravenöse Anwendung von Aciclovir über 14-21 Tage. [ 47 ]

In leichteren Fällen der Erkrankung kann dem Patienten eine Tablettenform verschrieben werden, sofern er die Medikamente selbstständig schlucken kann.

Aciclovir ist auch in Tablettenform erhältlich. Die Dosis wird vom Arzt je nach Zustand und Alter des Patienten verordnet, da Enzephalitis mit hohen Dosen des Medikaments behandelt wird. Bei Patienten mit schwerem Nierenversagen wird die Dosis angepasst. Die Tabletten werden bis zu fünfmal täglich zu therapeutischen Zwecken eingenommen.

Wenn möglich, wird manchmal Valaciclovir bevorzugt. Dies ist ein moderneres Medikament, dessen Vorteil darin besteht, dass es länger wirkt und seltener eingenommen werden kann als sein Vorgänger. Im Körper wird der Wirkstoff in Aciclovir, das die hauptsächliche antiherpetische Wirkung hat, und Valin, eine aliphatische Säure, einen natürlichen Bestandteil von Proteinen, zerlegt. Bei Herpes-Enzephalitis ist die Fähigkeit dieser Substanz, die Myelinscheide der Nervenfasern zu schützen und zu regenerieren, wertvoll. Valin erhöht das Energiepotenzial der Muskelzellen, verbessert die Bewegungskoordination, stimuliert die Zellsynthese und fördert die Gewebeerneuerung.

Diese antiviralen Medikamente sind bei Überempfindlichkeit gegen Aciclovir kontraindiziert. Bei lebenswichtigen Indikationen werden sie schwangeren Frauen verschrieben, da die Teratogenität des Arzneimittels nicht nachgewiesen wurde, die vollständige Sicherheit jedoch noch nicht nachgewiesen ist. Valaciclovir wird Kindern nicht verschrieben. Nebenwirkungen der Einnahme sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Störungen der Hämatopoese und der Nierenausscheidungsfunktion.

Jüngste Studien haben gezeigt, dass das Grippemittel Arbidol auch gegen das Herpes-simplex-Virus Typ 2 wirksam ist. Neben seiner virushemmenden Wirkung stimuliert es auch die Interferonsynthese sowie die humorale und zelluläre Immunität.

Andere Immunmodulatoren können verschrieben werden, wie beispielsweise Laferobion (humanes Interferon) oder Levamisol. Dosierung und Dauer der Einnahme von Medikamenten zur Stimulierung des Immunsystems werden vom Arzt verordnet. Sie werden in der Regel für einen kurzen Zeitraum von drei bis fünf Tagen angewendet. Sie können auch allergische Reaktionen hervorrufen und werden nicht für Menschen mit chronischen Erkrankungen des Herzens, der Blutgefäße, der Leber und der Nieren empfohlen.

Um die Entzündung zu reduzieren und einem Hirnödem vorzubeugen, werden Glukokortikosteroide (Prednisolon, Medrol, Dexamethason) verschrieben. [ 48 ] Ihr Nutzen bei Enzephalitis wird nicht von allen Spezialisten anerkannt, da Kortikosteroide sowohl eine starke entzündungshemmende als auch immunsuppressive Wirkung haben, was theoretisch die Virusreplikation fördern kann. Es überrascht nicht, dass es unterschiedliche Meinungen bezüglich ihrer Verwendung bei HSVE gibt [ 49 ], [ 50 ] und die Anzahl der Nebenwirkungen ist erschreckend, deshalb wird die Pulstherapie in einem kurzen Kurs durchgeführt. Bei der Einnahme dürfen Dosierung und Schema unter keinen Umständen verletzt werden. Eine nicht randomisierte retrospektive Studie mit 45 Patienten mit HSV zeigte, dass die Zugabe von Kortikosteroiden zu Aciclovir mit besseren Ergebnissen verbunden sein kann, [ 51 ], was klinische Studien in größerem Maßstab ermutigt.

B-Vitamine werden verschrieben, um die Funktion des Zentralnervensystems zu verbessern, den normalen Stoffwechsel im Gehirn aufrechtzuerhalten und die Myelinscheiden der Nervenfasern wiederherzustellen. Die wichtigsten für die Funktion des Nervensystems sind Thiamin, Pyridoxin und Cyanocobalamin (B1, B6, B12). Thiamin normalisiert die Weiterleitung von Nervenimpulsen, Pyridoxin stärkt die Myelinscheiden der Nervenfasern und die Produktion von Neurotransmittern. Cyanocobalamin ergänzt alle oben genannten Effekte und stimuliert zudem die Weiterleitung von Nervenimpulsen zu den distalen Teilen des Nervensystems. Diese Vitamingruppe trägt zur Normalisierung der Hämatopoese bei, was bei einer so schweren Erkrankung und einer anspruchsvollen medikamentösen Therapie wichtig ist.

Sie können in Tablettenform (Neurorubin, Neurobion) eingenommen oder injiziert werden – jeweils einzeln und abwechselnd. Diese Option wird als vorzuziehen angesehen.

Zusätzlich wird Ascorbinsäure verabreicht, deren Tagesdosis mindestens 1,5 g betragen sollte.

Befindet sich der Patient in einem Zustand psychomotorischer Erregung, können ihm Antipsychotika verschrieben werden, bei epileptiformen Anfällen kommen auch Antikonvulsiva, Nootropika und blutdrucksenkende Medikamente zum Einsatz.

Die Behandlung ist symptomatisch und zielt darauf ab, die Funktion aller Organe und Systeme zu stabilisieren. In schweren Fällen wird eine Dehydratationstherapie (Diuretika) durchgeführt, in schweren Fällen eine Entgiftung. Lebenswichtige Körperfunktionen werden unterstützt – die Atmung wird bei Bedarf künstlich beatmet; der Wasser-Elektrolyt-Haushalt, die rheologischen Eigenschaften und die Zusammensetzung des Blutes usw. werden normalisiert.

Desoxyribonuklease kann verschrieben werden, und im Falle einer sekundären bakteriellen Infektion eine antibakterielle Therapie. [ 52 ]

Fast jedes Medikament kann bei einem Patienten eine allergische Reaktion hervorrufen, daher müssen desensibilisierende Medikamente (Diphenhydramin, Suprastin, Claritin) unbedingt in das Behandlungsschema aufgenommen werden.

Während der Genesungsphase benötigt der Patient möglicherweise auch medikamentöse Unterstützung und Physiotherapie.

Herpetische Enzephalitis ist eine zu schwerwiegende Erkrankung, und es ist nicht ratsam, sich in diesem Fall auf Volksheilmittel zu verlassen. Der Krankheitsverlauf hängt direkt von der Geschwindigkeit des Beginns der antiviralen Therapie ab. Früher, vor der Entdeckung von Antiherpesmedikamenten, lag die Sterblichkeitsrate zwischen 70 und 100 %. Wer also auf eine Kräuterbehandlung hofft, verliert Zeit und die Chance auf Genesung. Rezepte der Volksmedizin können jedoch in der Genesungsphase hilfreich sein. Heilkräuter können Kopfschmerzen lindern, Angstzustände reduzieren und Unruhezustände verringern. Herzgespann, Baldrian, Minze und Pfingstrose eignen sich hierfür. Johanniskraut ist als natürliches Antidepressivum bekannt, und Echinacea ist ein Immunmodulator. Es ist jedoch besser, Kräuterbehandlungen unter Aufsicht eines qualifizierten Kräuterkundlers durchzuführen.

Auch Homöopathie kann in der Genesungsphase hilfreich sein. Sie bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Entgiftung, Normalisierung des Nervensystems und Stärkung des Immunsystems. Bei einer akuten Herpesenzephalitis ist es jedoch besser, so schnell wie möglich einen Spezialisten für Infektionskrankheiten zu kontaktieren.

Eine chirurgische Behandlung der herpetischen Enzephalitis wird nicht angewendet. Wenn jedoch Komplikationen wie eine fokale, medikamentenresistente Epilepsie auftreten, kann eine Gehirnoperation empfohlen werden, um die Ursache der Pathologie zu beseitigen. Solche Operationen werden nach individuellen, strengen Indikationen durchgeführt.

Verhütung

Das Hauptziel präventiver Maßnahmen ist die Vermeidung einer Herpesinfektion. Dies ist vergleichbar mit dem Schutz vor Virusinfektionen der Atemwege. Zuallererst kann eine gute Immunität hilfreich sein, wofür Sie einen gesunden Lebensstil führen müssen: Ernähren Sie sich gesund und abwechslungsreich, kombinieren Sie körperliche Aktivität mit Ruhe, erhöhen Sie Ihre Stressresistenz, da sich Stress in der modernen Welt nicht vollständig vermeiden lässt, und geben Sie gesundheitsschädliche Gewohnheiten auf. Die Praxis zeigt, dass das Herpesvirus sehr verbreitet ist. Manche Menschen sind jedoch resistent gegen Infektionen, was sie allein ihrem eigenen Immunsystem zu verdanken haben.

Wenn Sie jedoch eine Person mit offensichtlichen Symptomen von Lippenherpes sehen, sollten Sie sie nicht fest umarmen oder küssen. Handelt es sich um Ihre Angehörigen, sollten sie separates Geschirr und Hygieneartikel haben, diese sollten jedoch immer individuell sein.

Es ist zu beachten, dass die Krankheit im akuten Stadium auch durch Tröpfchen in der Luft übertragen werden kann. Daher ist es nach Möglichkeit ratsam, freiliegende Körperteile, die mit Sekretmikropartikeln kontaminiert sein könnten (Gesicht, Hals), zu desinfizieren und den Mund auszuspülen.

Barriere-Verhütungsmittel und die Behandlung der Genitalien mit einem Antiseptikum nach dem Kontakt schützen teilweise vor Genitalherpes. Der beste Schutz ist jedoch, Gelegenheitssex zu vermeiden.

Wenn eine Infektion nicht vermieden werden konnte, suchen Sie einen Arzt auf und unterziehen Sie sich regelmäßig der empfohlenen antiviralen Therapie. Sie können auf traditionelle medizinische Methoden zurückgreifen und einen Homöopathen konsultieren. Solche Maßnahmen helfen, das Herpesvirus unter Kontrolle zu halten und seine Reaktivierung und die Entwicklung schwerwiegender Komplikationen zu verhindern.

Prognose

Der rechtzeitige Beginn einer antiviralen Therapie erhöht die Chancen auf eine günstige Prognose selbst bei schweren Formen der Herpesenzephalitis deutlich. Unbehandelt führt Herpesenzephalitis in den allermeisten Fällen zum Tod oder zu schwerer Behinderung. Derzeit verlaufen ein Viertel bis Fünftel der durch Herpesviren verursachten Hirngewebeentzündungen ungünstig. Besonders gefährlich ist die fulminante Form der Erkrankung, bei der sich der Entzündungsprozess auf die weichen Hirnhäute ausbreitet (Meningoenzephalitis), die schwerwiegendere Folgen hat.

Die Sterblichkeitsrate bei unbehandelter HSV-Enzephalitis liegt bei etwa 70 %, und 97 % der Überlebenden erreichen ihr vorheriges Funktionsniveau nicht mehr.[ 53 ],[ 54 ]

Zu den wichtigsten negativen Prognosefaktoren zählen höheres Alter, Koma/geringerer Bewusstseinsgrad bei der Vorstellung, eingeschränkte Diffusion bei DWI und Verzögerung der Einnahme von Aciclovir.

Der träge Prozess ist aufgrund der langen Latenzzeit gefährlich, wodurch zu dem Zeitpunkt, an dem der Patient Hilfe sucht, bereits ausgedehnte und irreversible Schäden an den Hirnstrukturen vorliegen.