Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

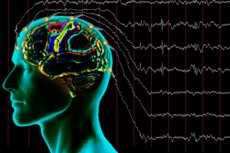

Entschlüsselung der Ergebnisse der Elektroenzephalographie

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Die EEG-Analyse wird während der Aufzeichnung und nach deren Abschluss durchgeführt. Während der Aufzeichnung wird das Vorhandensein von Artefakten (Induktion von Netzstromfeldern, mechanische Artefakte durch Elektrodenbewegungen, Elektromyogramm, Elektrokardiogramm usw.) beurteilt und Maßnahmen zu deren Beseitigung ergriffen. Frequenz und Amplitude des EEG werden bewertet, charakteristische grafische Elemente identifiziert und ihre räumliche und zeitliche Verteilung bestimmt. Die Analyse wird durch die physiologische und pathophysiologische Interpretation der Ergebnisse und die Formulierung einer diagnostischen Schlussfolgerung mit klinisch-elektroenzephalografischer Korrelation abgeschlossen.

Das wichtigste medizinische Dokument zum EEG ist der klinisch-elektroenzephalographische Bericht, der von einem Spezialisten auf Grundlage der Analyse des „rohen“ EEGs erstellt wird. Der EEG-Bericht muss nach bestimmten Regeln verfasst sein und aus drei Teilen bestehen:

- Beschreibung der wichtigsten Tätigkeitsarten und grafischen Elemente;

- Zusammenfassung der Beschreibung und ihrer pathophysiologischen Interpretation;

- Korrelation der Ergebnisse der beiden vorherigen Teile mit klinischen Daten. Der grundlegende beschreibende Begriff im EEG ist „Aktivität“, die jede Wellenfolge (Alpha-Aktivität, Sharp-Wave-Aktivität usw.) definiert.

- Die Frequenz wird als Anzahl der Schwingungen pro Sekunde definiert; sie wird als entsprechende Zahl in Hertz (Hz) angegeben. Die Beschreibung gibt die durchschnittliche Frequenz der zu untersuchenden Aktivität an. Üblicherweise werden 4–5 EEG-Segmente von je einer Sekunde Dauer aufgezeichnet und die Anzahl der Wellen in jedem Segment berechnet.

- Die Amplitude beschreibt den Bereich der elektrischen Potenzialschwingungen im EEG. Sie wird vom Scheitelpunkt der vorhergehenden Welle bis zum Scheitelpunkt der folgenden Welle in entgegengesetzter Phase gemessen und in Mikrovolt (µV) angegeben. Zur Messung der Amplitude wird ein Kalibriersignal verwendet. Wenn das Kalibriersignal, das einer Spannung von 50 µV entspricht, auf der Aufzeichnung eine Höhe von 10 mm aufweist, entspricht 1 mm Stiftauslenkung 5 µV. Zur Charakterisierung der Aktivitätsamplitude im EEG werden die typischsten Maximalwerte unter Ausschluss von Ausreißern herangezogen.

- Die Phase bestimmt den aktuellen Zustand des Prozesses und gibt die Richtung des Vektors seiner Änderungen an. Einige EEG-Phänomene werden anhand der Anzahl ihrer Phasen beurteilt. Monophasisch ist eine Schwingung in eine Richtung von der isoelektrischen Linie mit Rückkehr zum Ausgangsniveau. Biphasisch ist eine Schwingung, bei der die Kurve nach Abschluss einer Phase das Ausgangsniveau passiert, in die entgegengesetzte Richtung abweicht und zur isoelektrischen Linie zurückkehrt. Polyphasisch sind Schwingungen mit drei oder mehr Phasen. Im engeren Sinne definiert der Begriff „polyphasische Welle“ eine Folge von a- und langsamen (meist 5) Wellen.

Elektroenzephalogramm-Rhythmen einer erwachsenen wachen Person

Der Begriff „Rhythmus“ im EEG bezeichnet eine bestimmte Art elektrischer Aktivität, die einem bestimmten Zustand des Gehirns entspricht und mit bestimmten zerebralen Mechanismen verbunden ist. Bei der Beschreibung eines Rhythmus werden seine für einen bestimmten Zustand und Bereich des Gehirns typische Frequenz, seine Amplitude und einige charakteristische Merkmale seiner Veränderungen im Laufe der Zeit bei Veränderungen der funktionellen Aktivität des Gehirns angegeben.

- Alpha(a)-Rhythmus: Frequenz 8–13 Hz, Amplitude bis zu 100 µV. Er wird bei 85–95 % der gesunden Erwachsenen registriert. Am stärksten ausgeprägt ist er im Hinterkopfbereich. Die größte Amplitude hat der a-Rhythmus im Zustand ruhigen, entspannten Wachseins mit geschlossenen Augen. Neben Veränderungen im Zusammenhang mit dem Funktionszustand des Gehirns werden in den meisten Fällen spontane Veränderungen der Amplitude des a-Rhythmus beobachtet, die sich in einem abwechselnden Zu- und Abschwellen mit der Bildung charakteristischer „Spindeln“ von 2–8 s Dauer äußern. Mit zunehmender funktioneller Aktivität des Gehirns (intensive Aufmerksamkeit, Angst) nimmt die Amplitude des a-Rhythmus ab. Im EEG erscheint eine unregelmäßige Aktivität mit hoher Frequenz und niedriger Amplitude, die die Desynchronisation der neuronalen Aktivität widerspiegelt. Bei einer kurzfristigen, plötzlichen externen Stimulation (insbesondere einem Lichtblitz) tritt diese Desynchronisation abrupt auf, und wenn die Stimulation nicht emotiogener Natur ist, wird der a-Rhythmus relativ schnell (in 0,5–2 s) wiederhergestellt. Dieses Phänomen wird als „Aktivierungsreaktion“, „Orientierungsreaktion“, „Reaktion der a-Rhythmus-Auslöschung“, „Desynchronisationsreaktion“ bezeichnet.

- Beta-Rhythmus: Frequenz 14–40 Hz, Amplitude bis zu 25 μV. Der Beta-Rhythmus wird am besten im Bereich der zentralen Windungen erfasst, erstreckt sich aber auch auf die hinteren zentralen und frontalen Windungen. Normalerweise ist er sehr schwach ausgeprägt und hat meist eine Amplitude von 5–15 μV. Der Beta-Rhythmus ist mit somatischen sensorischen und motorischen kortikalen Mechanismen verbunden und führt zu einer Extinktionsreaktion auf motorische Aktivierung oder taktile Stimulation. Aktivität mit einer Frequenz von 40–70 Hz und einer Amplitude von 5–7 μV wird manchmal als y-Rhythmus bezeichnet und hat keine klinische Bedeutung.

- Mu-Rhythmus: Frequenz 8–13 Hz, Amplitude bis zu 50 μV. Die Parameter des Mu-Rhythmus ähneln denen des normalen a-Rhythmus, unterscheiden sich jedoch in physiologischen Eigenschaften und Topographie. Visuell ist der Mu-Rhythmus nur bei 5–15 % der Probanden in der Rolandoregion zu beobachten. Die Amplitude des Mu-Rhythmus nimmt (in seltenen Fällen) mit motorischer Aktivierung oder somatosensorischer Stimulation zu. In der Routinediagnostik hat der Mu-Rhythmus keine klinische Bedeutung.

Arten von Aktivitäten, die für einen erwachsenen wachen Menschen pathologisch sind

- Theta-Aktivität: Frequenz 4–7 Hz, Amplitude der pathologischen Theta-Aktivität > 40 μV und übersteigt meistens die Amplitude normaler Gehirnrhythmen und erreicht bei einigen pathologischen Zuständen 300 μV oder mehr.

- Delta-Aktivität: Frequenz 0,5–3 Hz, Amplitude ist dieselbe wie bei der Theta-Aktivität.

Theta- und Delta-Oszillationen können im EEG eines wachen Erwachsenen und im Normalzustand in geringen Mengen vorhanden sein, ihre Amplitude überschreitet jedoch nicht die des a-Rhythmus. Ein EEG mit Theta- und Delta-Oszillationen mit einer Amplitude von >40 μV und einem Anteil von mehr als 15 % der gesamten Aufzeichnungszeit gilt als pathologisch.

Epileptiforme Aktivität ist ein Phänomen, das typischerweise im EEG von Patienten mit Epilepsie beobachtet wird. Sie resultiert aus hochsynchronisierten paroxysmalen Depolarisationsverschiebungen in großen Neuronenpopulationen, die mit der Entstehung von Aktionspotentialen einhergehen. Dies führt zu hochamplitudigen, akuten Potentialen, die entsprechend benannt sind.

- Spike (engl. spike – Punkt, Spitze) ist ein negatives Potenzial von scharfer Form, das weniger als 70 ms anhält und eine Amplitude von >50 μV (manchmal bis zu Hunderten oder sogar Tausenden von μV) aufweist.

- Eine scharfe Welle unterscheidet sich von einem Spike dadurch, dass sie zeitlich ausgedehnt ist: Ihre Dauer beträgt 70–200 ms.

- Scharfe Wellen und Spikes können mit langsamen Wellen kombiniert werden und stereotype Komplexe bilden. Eine Spike-Slow-Wave ist ein Komplex aus einer Spike und einer langsamen Welle. Die Frequenz von Spike-Slow-Wave-Komplexen beträgt 2,5–6 Hz, die Periodendauer 160–250 ms. Eine Sharp-Slow-Wave ist ein Komplex aus einer scharfen und einer darauf folgenden langsamen Welle; die Periodendauer des Komplexes beträgt 500–1300 ms.

Ein wichtiges Merkmal von Spikes und Sharp Waves ist ihr plötzliches Auftreten und Verschwinden sowie ihre deutliche Abgrenzung zur Hintergrundaktivität, die sie in ihrer Amplitude übertreffen. Scharfe Phänomene mit entsprechenden Parametern, die sich nicht deutlich von der Hintergrundaktivität unterscheiden, werden nicht als Sharp Waves oder Spikes bezeichnet.

Kombinationen der beschriebenen Phänomene werden durch einige zusätzliche Begriffe gekennzeichnet.

- Der Begriff „Burst“ beschreibt eine Gruppe von Wellen mit plötzlichem Beginn und Ende, die sich in Frequenz, Form und/oder Amplitude deutlich von der Hintergrundaktivität unterscheiden.

- Eine Entladung ist ein Ausbruch epileptiformer Aktivität.

- Ein epileptisches Anfallsmuster ist eine Entladung epileptiformer Aktivität, die typischerweise mit einem klinischen epileptischen Anfall zusammenfällt. Der Nachweis solcher Phänomene, auch wenn der Bewusstseinszustand des Patienten klinisch nicht eindeutig beurteilt werden kann, wird ebenfalls als „epileptisches Anfallsmuster“ bezeichnet.

- Hypsarrhythmie (griechisch: „Rhythmus mit hoher Amplitude“) ist eine kontinuierliche generalisierte, langsame hypersynchrone Aktivität mit hoher Amplitude (> 150 μV) mit scharfen Wellen, Spikes, Spike-Slow-Wave-Komplexen, Polyspike-Slow-Wave-Komplexen, synchron und asynchron. Ein wichtiges diagnostisches Merkmal des West- und Lennox-Gastaut-Syndroms.

- Periodische Komplexe sind Aktivitätsausbrüche mit hoher Amplitude, die durch eine für den jeweiligen Patienten konstante Form gekennzeichnet sind. Die wichtigsten Kriterien für ihre Erkennung sind: ein nahezu konstantes Intervall zwischen den Komplexen, ein kontinuierliches Vorhandensein während der gesamten Aufzeichnung unter der Voraussetzung eines konstanten Niveaus der funktionellen Gehirnaktivität und intraindividuelle Stabilität der Form (Stereotypie). Am häufigsten stellen sie eine Gruppe von langsamen Wellen mit hoher Amplitude und scharfen Wellen dar, kombiniert mit scharfen Delta- oder Theta-Schwingungen mit hoher Amplitude, die manchmal epileptiformen Komplexen einer scharfen-langsamen Welle ähneln. Die Intervalle zwischen den Komplexen variieren von 0,5–2 bis zu mehreren zehn Sekunden. Generalisierte bilateral synchrone periodische Komplexe sind immer mit schwerwiegenden Bewusstseinsstörungen verbunden und weisen auf schwere Hirnschäden hin. Wenn sie nicht durch pharmakologische oder toxische Faktoren verursacht werden (Alkoholentzug, Überdosierung oder plötzliches Absetzen von Psychopharmaka und Hypnosedativa, Hepatopathie, Kohlenmonoxidvergiftung), sind sie in der Regel eine Folge einer schweren metabolischen, hypoxischen, Prion- oder viralen Enzephalopathie. Wenn eine Intoxikation oder Stoffwechselstörungen ausgeschlossen sind, weisen periodische Komplexe mit hoher Zuverlässigkeit auf die Diagnose einer Panenzephalitis oder Prionenerkrankung hin.

Varianten eines normalen Elektroenzephalogramms bei einem wachen Erwachsenen

Das EEG ist im gesamten Gehirn weitgehend einheitlich und symmetrisch. Die funktionelle und morphologische Heterogenität des Kortex bestimmt die Charakteristika der elektrischen Aktivität verschiedener Hirnareale. Die räumliche Veränderung der EEG-Typen in einzelnen Hirnarealen erfolgt schrittweise.

Bei der Mehrzahl (85–90 %) gesunder Erwachsener zeichnet das EEG bei geschlossenen Augen im Ruhezustand einen dominanten a-Rhythmus mit maximaler Amplitude in den Okzipitalregionen auf.

Bei 10–15 % der gesunden Probanden überschreitet die Schwingungsamplitude im EEG 25 μV nicht, hochfrequente Aktivität mit niedriger Amplitude wird in allen Ableitungen aufgezeichnet. Solche EEGs werden als EEGs mit niedriger Amplitude bezeichnet. EEGs mit niedriger Amplitude weisen auf das Vorherrschen desynchronisierender Einflüsse im Gehirn hin und sind eine normale Variante.

Bei einigen gesunden Probanden wird anstelle des a-Rhythmus eine Aktivität von 14–18 Hz mit einer Amplitude von etwa 50 μV im Hinterkopfbereich registriert, wobei die Amplitude wie beim normalen Alpha-Rhythmus nach vorne abnimmt. Diese Aktivität wird als „schnelle a-Variante“ bezeichnet.

Sehr selten (0,2 % der Fälle) werden im EEG mit geschlossenen Augen im Hinterkopfbereich regelmäßige, nahezu sinusförmige, langsame Wellen mit einer Frequenz von 2,5–6 Hz und einer Amplitude von 50–80 μV aufgezeichnet. Dieser Rhythmus weist alle anderen topografischen und physiologischen Merkmale des Alpha-Rhythmus auf und wird als „langsame Alpha-Variante“ bezeichnet. Da er nicht mit einer organischen Pathologie assoziiert ist, gilt er als Grenzfall zwischen Norm und Pathologie und kann auf eine Funktionsstörung der diencephalen unspezifischen Systeme des Gehirns hinweisen.

Veränderungen im Elektroenzephalogramm während des Schlaf-Wach-Rhythmus

- Aktiver Wachzustand (bei geistiger Belastung, visueller Verfolgung, Lernen und anderen Situationen, die erhöhte geistige Aktivität erfordern) ist durch eine Desynchronisation der neuronalen Aktivität gekennzeichnet; im EEG überwiegt Aktivität mit niedriger Amplitude und hoher Frequenz.

- Entspannter Wachzustand ist der Zustand, in dem die Person mit entspannten Muskeln und geschlossenen Augen in einem bequemen Sessel oder Bett ruht und keiner besonderen körperlichen oder geistigen Aktivität nachgeht. Bei den meisten gesunden Erwachsenen wird in diesem Zustand ein regelmäßiger Alpha-Rhythmus im EEG aufgezeichnet.

- Die erste Schlafphase ist mit Schläfrigkeit verbunden. Das EEG zeigt das Verschwinden des Alpha-Rhythmus und das Auftreten von einzelnen oder gruppierten Delta- und Theta-Schwingungen mit niedriger Amplitude sowie von hochfrequenter Aktivität mit niedriger Amplitude. Äußere Reize verursachen Ausbrüche des Alpha-Rhythmus. Diese Phase dauert 1–7 Minuten. Am Ende dieser Phase treten langsame Schwingungen mit einer Amplitude von <75 μV auf. Gleichzeitig können „vertex sharp transient potentials“ in Form einzelner oder gruppierter monophasischer, oberflächlich negativer scharfer Wellen mit einem Maximum im Scheitelbereich auftreten, deren Amplitude üblicherweise 200 μV nicht überschreitet; sie gelten als normales physiologisches Phänomen. Die erste Phase ist auch durch langsame Augenbewegungen gekennzeichnet.

- Die zweite Schlafphase ist durch das Auftreten von Schlafspindeln und K-Komplexen gekennzeichnet. Schlafspindeln sind Aktivitätsausbrüche mit einer Frequenz von 11–15 Hz, vorwiegend in den zentralen Ableitungen. Die Dauer der Spindeln beträgt 0,5–3 s, die Amplitude ca. 50 μV. Sie sind mit medianen subkortikalen Mechanismen verbunden. Der K-Komplex ist ein Aktivitätsausbruch, typischerweise bestehend aus einer biphasischen Welle mit hoher Amplitude und einer anfänglichen negativen Phase, manchmal begleitet von einer Spindel. Seine Amplitude ist im Kronenbereich maximal, die Dauer beträgt mindestens 0,5 s. K-Komplexe treten spontan oder als Reaktion auf Sinnesreize auf. In diesem Stadium werden auch episodisch Ausbrüche polyphasischer langsamer Wellen mit hoher Amplitude beobachtet. Langsame Augenbewegungen fehlen.

- Schlafstadium 3: Die Spindeln verschwinden allmählich, und Delta- und Theta-Wellen mit einer Amplitude über 75 μV treten in 20 bis 50 % des Analysezeitraums auf. In diesem Stadium ist es oft schwierig, K-Komplexe von Delta-Wellen zu unterscheiden. Schlafspindeln können vollständig verschwinden.

- Das Schlafstadium IV ist durch Wellen mit einer Frequenz von <2 Hz und mehr als 75 μV gekennzeichnet und nimmt mehr als 50 % der Zeit der Analyseepoche ein.

- Während des Schlafs kommt es gelegentlich zu Desynchronisationsphasen im EEG – dem sogenannten Schlaf mit schnellen Augenbewegungen. Während dieser Zeiträume wird polymorphe Aktivität mit überwiegend hohen Frequenzen aufgezeichnet. Diese Perioden im EEG entsprechen dem Traumerlebnis, einem Abfall des Muskeltonus mit dem Auftreten schneller Bewegungen der Augäpfel und manchmal auch schneller Bewegungen der Gliedmaßen. Das Auftreten dieser Schlafphase ist mit der Arbeit des Regulationsmechanismus auf der Ebene der Brücke verbunden. Seine Störung weist auf eine Funktionsstörung dieser Gehirnregionen hin, die von großer diagnostischer Bedeutung ist.

[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]

[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]

Altersbedingte Veränderungen im Elektroenzephalogramm

Das EEG eines Frühgeborenen bis zur 24.–27. Schwangerschaftswoche wird durch Ausbrüche langsamer Delta- und Theta-Aktivität dargestellt, die episodisch mit scharfen Wellen kombiniert sind und 2–20 s andauern, vor dem Hintergrund einer Aktivität mit geringer Amplitude (bis zu 20–25 μV).

Bei Kindern in der 28. bis 32. Schwangerschaftswoche wird die Delta- und Theta-Aktivität mit einer Amplitude von bis zu 100–150 μV regelmäßiger, obwohl es auch Ausbrüche von Theta-Aktivität mit höherer Amplitude geben kann, die mit Phasen der Abflachung durchsetzt sind.

Bei Kindern über 32 Schwangerschaftswochen beginnen sich Funktionszustände im EEG abzubilden. Im ruhigen Schlaf wird intermittierende Delta-Aktivität mit hoher Amplitude (bis zu 200 μV und höher) beobachtet, kombiniert mit Theta-Schwingungen und scharfen Wellen und abwechselnd mit Perioden relativ geringer Aktivität.

Bei einem termingerecht geborenen Neugeborenen unterscheidet das EEG deutlich zwischen Wachsein mit offenen Augen (unregelmäßige Aktivität mit einer Frequenz von 4–5 Hz und einer Amplitude von 50 μV), aktivem Schlaf (konstante Aktivität mit geringer Amplitude von 4–7 Hz mit überlagerten schnelleren Schwingungen mit geringer Amplitude) und ruhigem Schlaf, der durch Ausbrüche von Delta-Aktivität mit hoher Amplitude in Kombination mit Spindeln schnellerer Wellen mit hoher Amplitude, durchsetzt mit Perioden mit geringer Amplitude, gekennzeichnet ist.

Bei gesunden Früh- und Reifgeborenen wird im ersten Lebensmonat während des ruhigen Schlafs eine wechselnde Aktivität beobachtet. Das EEG von Neugeborenen enthält physiologische akute Potentiale, die durch Multifokalität, sporadisches Auftreten und Unregelmäßigkeit des Auftretens gekennzeichnet sind. Ihre Amplitude überschreitet üblicherweise nicht 100–110 µV, die Häufigkeit beträgt durchschnittlich 5 pro Stunde, ihre Hauptzahl beschränkt sich auf ruhigen Schlaf. Relativ regelmäßig auftretende akute Potentiale in den Frontalableitungen mit einer Amplitude von nicht mehr als 150 µV gelten ebenfalls als normal. Das normale EEG eines reifen Neugeborenen ist durch das Vorhandensein einer Reaktion in Form einer EEG-Abflachung auf externe Reize gekennzeichnet.

Während des ersten Lebensmonats eines erwachsenen Kindes verschwindet das alternierende EEG des ruhigen Schlafs; im zweiten Monat treten Schlafspindeln auf, eine organisierte dominante Aktivität in den Okzipitalableitungen, die im Alter von 3 Monaten eine Frequenz von 4–7 Hz erreicht.

Während des 4.-6. Lebensmonats nimmt die Zahl der Theta-Wellen im EEG allmählich zu und die Delta-Wellen ab, sodass am Ende des 6. Monats das EEG von einem Rhythmus mit einer Frequenz von 5-7 Hz dominiert wird. Vom 7. bis zum 12. Lebensmonat bildet sich der Alpha-Rhythmus mit einer allmählichen Abnahme der Zahl der Theta- und Delta-Wellen aus. Mit 12 Monaten dominieren Schwingungen, die als langsamer Alpha-Rhythmus (7-8,5 Hz) charakterisiert werden können. Vom 1. bis zum 7.-8. Lebensjahr setzt sich der Prozess der allmählichen Verdrängung langsamer Rhythmen durch schnellere Schwingungen (Alpha- und Beta-Bereich) fort. Nach 8 Jahren dominiert der Alpha-Rhythmus das EEG. Die endgültige Ausbildung des EEG erfolgt im Alter von 16-18 Jahren.

Grenzwerte der dominanten Rhythmusfrequenz bei Kindern

Alter, Jahre |

Frequenz, Hz |

1 |

>5 |

3 |

>6 |

5 |

>7 |

8 |

>8 |

Das EEG gesunder Kinder kann übermäßige diffuse langsame Wellen, Ausbrüche rhythmischer langsamer Schwingungen und Entladungen epileptiformer Aktivität enthalten, sodass aus der Sicht der traditionellen Altersnormermittlung selbst bei offensichtlich gesunden Personen unter 21 Jahren nur 70–80 % des EEG als „normal“ eingestuft werden können.

Im Alter von 3-4 bis 12 Jahren steigt der Anteil der EEGs mit übermäßig langsamen Wellen (von 3 auf 16 %), und dann nimmt dieser Indikator ziemlich schnell ab.

Die Reaktion auf Hyperventilation in Form von langsamen Wellen mit hoher Amplitude ist im Alter von 9 bis 11 Jahren stärker ausgeprägt als in der jüngeren Gruppe. Möglicherweise liegt dies jedoch an der weniger präzisen Durchführung des Tests bei jüngeren Kindern.

Darstellung einiger EEG-Varianten in der gesunden Bevölkerung in Abhängigkeit vom Alter

Art der Tätigkeit |

1-15 Jahre |

16-21 Jahre alt |

Langsame diffuse Aktivität mit einer Amplitude größer als 50 μV, aufgezeichnet für mehr als 30 % der Aufzeichnungszeit |

14% |

5 % |

Langsame rhythmische Aktivität in den hinteren Ableitungen |

25 % |

0,5 % |

Epileptiforme Aktivität, Ausbrüche rhythmischer langsamer Wellen |

15 % |

5 % |

„Normale“ EEG-Varianten |

68 % |

77 % |

Die bereits erwähnte relative Stabilität der EEG-Eigenschaften eines Erwachsenen bleibt bis etwa zum 50. Lebensjahr erhalten. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Umstrukturierung des EEG-Spektrums zu beobachten, die sich in einer Abnahme der Amplitude und des relativen Anteils des Alpha-Rhythmus sowie einer Zunahme der Beta- und Delta-Wellen äußert. Die dominante Frequenz nimmt nach 60–70 Jahren tendenziell ab. In diesem Alter treten Theta- und Delta-Wellen, die bei der visuellen Analyse sichtbar sind, auch bei praktisch gesunden Personen auf.