Facharzt des Artikels

Neue Veröffentlichungen

Behandlung des primären Offenwinkelglaukoms

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Ziel der Überwachung von Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom ist die Erhaltung oder Verbesserung des Zustands. Arzt und Patient sind an der lebenslangen Erhaltung der Sehfunktion des Patienten interessiert. Um eine Behandlung zu beginnen oder zu ändern, muss nachgewiesen werden, ob bei einem bestimmten Patienten die Möglichkeit glaukombedingter Funktionsstörungen besteht. Dazu muss der Arzt das Stadium des Glaukoms, den Schweregrad der Veränderungen in diesem Stadium und die voraussichtliche Dauer des Glaukoms kennen. Zu diesem Zweck wird die Verwendung eines Glaukomdiagramms empfohlen.

Das Stadium des Glaukoms wird mithilfe eines Nomogramms der Sehnervenpapille bestimmt. Der Grad der Beeinträchtigung wird durch fortlaufende Untersuchungen der Anamnese, des Gesichtsfelds und der Sehnervenpapille ermittelt. Die Dauer der Schädigung durch primäres Offenwinkelglaukom wird anhand einer realistischen Schätzung der Lebenserwartung des Patienten bestimmt.

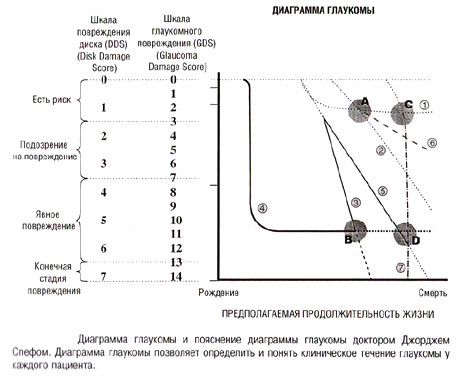

Glaukomdiagramm und Erklärung des Glaukomdiagramms von Dr. George Spech. Das Glaukomdiagramm hilft, den klinischen Verlauf des Glaukoms bei jedem Patienten zu identifizieren und zu verstehen.

Die y-Achse des Diagramms stellt das Stadium des Glaukoms dar, die x-Achse die erwartete Lebenserwartung. Jede Linie hat eine bestimmte Steigung und Biegung und wird auf unterschiedliche Weise dargestellt:

- gepunktete Linien stellen die Steigung und Krümmung von Diagrammen dar, die aus Serienuntersuchungen wie wiederholter jährlicher Papillenfotografie oder wiederholter Perimetrie gewonnen wurden;

- durchgezogene Linien spiegeln den klinischen Krankheitsverlauf gemäß den Anamnesedaten wider;

- Die gepunkteten Linien zeigen erwartete Änderungen in der Zukunft.

Diese hypothetisch extrapolierten zukünftigen Behandlungsverläufe basieren auf der Art früherer Verläufe und auf dem Wissen darüber, was mit dem Patienten seit einem bestimmten Punkt im Behandlungsprozess geschehen ist.

Die Grafik zeigt die Behandlungsverläufe von 7 Patienten mit unterschiedlichen Manifestationen eines Glaukoms.

- Der Patient am Punkt „A“ weist schwach ausgeprägte Glaukomveränderungen auf und hat vermutlich noch ein Drittel seines Lebens vor sich.

- Der Patient am Punkt „B“ hat ein schweres Glaukom und hat noch etwa ein Drittel seines Lebens vor sich.

- Der Patient am Punkt „C“ weist schwach ausgeprägte Glaukomveränderungen auf und hat noch einige Lebensjahre vor sich.

- Der Patient hat ein schweres Glaukom am Punkt „D“ und hat noch mehrere Jahre zu leben.

Patient Nr. 1 hat bei Punkt „A“ ein Drittel seines Lebens noch vor sich und befindet sich im Frühstadium eines Glaukoms. Vor etwa einem Drittel seines Lebens hatte der Patient einen Anstieg des Augeninnendrucks, woraufhin eine Behandlung verordnet wurde. Nach Absetzen der Behandlung wurden weder Schäden an der Sehnervenpapille noch eine Verschlechterung des Gesichtsfeldes beobachtet. Es ist logisch anzunehmen, dass sich die Kurve bei normalem Augeninnendruck gemäß Linie Nr. 1 fortsetzt. Bis zum Ende seines Lebens wird der Patient keine Glaukomschäden entwickeln.

Patient Nr. 2 am Punkt „A“. Minimale Glaukomveränderungen, ein Drittel des Lebens noch. Dieser Patient hatte einen konstanten Anstieg des Augeninnendrucks. Es entwickelten sich frühzeitige Schäden an der Sehnervenpapille und eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes. Verläuft die Erkrankung unbehandelt entlang der gestrichelten Linie Nr. 2, entwickeln sich offensichtliche, asymptomatische Schäden. Der Patient wird jedoch nicht lebenslang erblinden.

Patienten Nr. 3 und Nr. 4 am Punkt „B“. Schweres Glaukom, etwa ein Drittel des Lebens noch vor ihm. Bei Patient Nr. 3 schreiten die Veränderungen rasch voran, die Erblindung wird lange vor seinem Lebensende eintreten. Patient Nr. 4, der in der Kindheit eine Augenverletzung erlitt und gleichzeitig aufgrund eines steroidbedingten Glaukoms eine Sehschwäche aufwies, hatte die meiste Zeit seines Lebens eine stabile Sehkraft, sodass davon auszugehen ist, dass sein Zustand stabil bleibt.

Patienten an den Punkten „C“ und „D“ haben noch einige Jahre zu leben, aber Patienten an Punkt „C“ (wie Patienten Nr. 1 und Nr. 2 in Punkt „A“) haben nur minimale glaukomatöse Veränderungen, während Patienten an Punkt „D“ (wie Patient Nr. 4 in Punkt „B“) ein schweres Glaukom haben.

Patient Nr. 5 weist einen ähnlichen Krankheitsverlauf wie Patient Nr. 3 auf (ausgeprägtes Glaukom mit rasch fortschreitenden Veränderungen), allerdings milderte sich der Verlauf des Glaukomprozesses etwa in der Lebensmitte. Ohne wirksame Intervention wird der Patient jedoch noch vor seinem Lebensende erblinden. Vergleichen wir die Patienten Nr. 4 und Nr. 5, die am Punkt „D“ den gleichen Grad der Glaukomveränderungen und die gleiche zu erwartende Lebenserwartung (ausgeprägtes Glaukom und mehrere Jahre bis zum Lebensende) aufweisen. Bei Patient Nr. 4 ist der Krankheitsverlauf stabil, sodass keine Behandlungsänderung erforderlich ist. Bei Patient Nr. 5 ist eine Senkung des Augeninnendrucks dringend erforderlich.

Auch Patient Nr. 6 hat noch einige Lebensjahre um den Punkt „C“, allerdings verläuft das Fortschreiten des Glaukoms etwas langsamer als bei Patient Nr. 2 und Nr. 5. Patient Nr. 6 weist nur sehr geringe Glaukomveränderungen auf und benötigt trotz des Fortschreitens der Erkrankung keine Behandlung. Auch ohne Behandlung entstehen keine nennenswerten Glaukomschäden oder Sehverluste, sodass der Patient zeitlebens keine Funktionseinschränkungen erfährt.

Die Lebenserwartung von Patient Nr. 7 beträgt zum Zeitpunkt „C“ mehrere Jahre, das Glaukom schreitet jedoch so schnell voran, dass trotz der kurzen Lebenserwartung die Erblindung lange vor dem Tod eintreten wird.

Die Verwendung eines Glaukomdiagramms zur Definition und Beschreibung des klinischen Krankheitsverlaufs ermöglicht es dem Feind und dem Patienten, Folgendes zu verstehen:

Die Patienten Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 6 benötigen keine Behandlung. Bei Patient Nr. 1 treten keine Schäden auf, bei Patient Nr. 4 kommt es zu erheblichen Schäden, aber keiner Verschlechterung, und bei Patient Nr. 6 schreitet die Krankheit so langsam voran, dass er sie sein Leben lang nicht spüren wird.

Die Patienten Nr. 3, 5 und 7 benötigen dringend eine Behandlung, um eine Erblindung lange vor ihrem Lebensende zu verhindern.

Die Notwendigkeit einer Behandlung bei Patient Nr. 2 ist unklar. Da dieser Patient keine Anzeichen eines Glaukoms aufweist, ist eine Behandlung möglicherweise nicht erforderlich. Es können jedoch Schäden entstehen. Bei unerwünschten Schäden ist daher eine Therapie zu empfehlen.

Bei der angemessenen Behandlung eines Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom geht es darum, das Risiko von Schmerzen oder Funktionsverlust ohne Eingriff, den potenziellen Nutzen eines Eingriffs (Verlangsamung oder Stabilisierung der Sehbehinderung und deutliche Verbesserung) und die potenziellen Risiken eines Eingriffs abzuwägen.

Die einzige nachweislich wirksame Behandlung des primären Offenwinkelglaukoms ist die Senkung des Augeninnendrucks. Es wurden Richtlinien entwickelt, um den Grad der Augeninnendrucksenkung im Einzelfall zu bestimmen, um eine Verschlechterung zu verhindern, den Zustand zu stabilisieren oder zu verbessern.

Risiken und Nutzen der Behandlung

Risiko einer Nichtintervention |

Mit der Intervention verbundene Risiken |

Vorteile der Intervention |

Schmerz |

Lokale Nebenwirkungen:

|

Verbesserung der Sehfunktionen |

Verlust der Sehfunktionen:

|

Systemische Nebenwirkungen:

|

Stabilisierung des Krankheitsverlaufs |

- |

- |

Verlangsamung der Entwicklung pathologischer Prozesse |

Risiko eines Funktionsverlustes ohne Intervention

Kurz

- Keine Veränderungen am Sehnerv

- Keine Vorgeschichte von Blindheit aufgrund von Glaukom in der Familie

- Selbstpflegefähigkeit

- Qualitativ hochwertige Pflege verfügbar

- Die geschätzte Lebenserwartung beträgt weniger als 10 Jahre

- Der Augeninnendruck liegt unter 15 mmHg.

- Fehlende Exfoliation und für das Pigmentdispersionssyndrom charakteristische Veränderungen

- Fehlen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Hoch

- Veränderungen am Sehnerv

- Erblindung in der Familie aufgrund von Glaukom oder Identifizierung eines Glaukom-„Gens“

- Unfähigkeit, für sich selbst zu sorgen

- Mangel an zugänglicher Qualitätsversorgung

- Die geschätzte Lebenserwartung beträgt über 10 Jahre

- Der Augeninnendruck liegt über 30 mmHg.

- Exfoliatives Syndrom

- Vorhandensein von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Geschätzter Nutzen der Behandlung*

- Der erwartete Nutzen ist am größten, wenn der Augeninnendruck um mehr als 30 % gesenkt wird

- Der erwartete Nutzen ist mit einer Senkung des Augeninnendrucks um 15-30% möglich

- Bei einer Senkung des Augeninnendrucks um weniger als 15 % ist kein Nutzen zu erwarten

* In manchen Fällen wird nur eine Stabilisierung des Augeninnendrucks als vorteilhaft erachtet.

Effizienz der Senkung des Augeninnendrucks und das Risiko der Entwicklung von Nebenwirkungen

Typischer Abfall des Augeninnendrucks |

|

| Als Reaktion auf die medikamentöse Therapie | etwa 15 % (Bereich 0–50 %) |

| Als Reaktion auf die Argon-Laser-Trabekuloplastik | ca. 20 % (Bereich 0–50 %) |

| Als Reaktion auf eine Operation zur Verbesserung der Filtration | ca. 40 % (Bereich 0–80 %) |

Die Wahrscheinlichkeit, dass durch die Behandlung Nebenwirkungen auftreten |

|

| Medikamentöse Therapie | 30 % |

| Argon-Laser-Trabekuloplastik | fast abwesend |

| Eine Operation zur Verbesserung der Filtration | 60 %* |

* Je niedriger der endgültige Augeninnendruck, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch die Operation Nebenwirkungen auftreten.

Manche Ärzte empfehlen die Kontrolle des Zielwerts für den Augeninnendruck (IOD). Dabei handelt es sich um einen Wert, bei dem keine weiteren Schäden auftreten. Es ist wichtig zu bedenken, dass der Zielwert für den Augeninnendruck nur ein grober Richtwert für die Behandlung ist. Die einzige wirksame Möglichkeit, einen Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom zu überwachen, besteht darin, die Stabilität des Sehnervenkopfes, des Gesichtsfelds oder beider zu beurteilen. Wenn also der Sehnerv und das Gesichtsfeld trotz eines IOD, der über dem berechneten Zielwert liegt, stabil sind, ist es nicht angebracht, den Druck auf den Zielwert zu senken. Umgekehrt gilt: Wenn der Zieldruck erreicht ist und sich der Sehnerv und das Gesichtsfeld weiter verschlechtern, ist der Zieldruck zu hoch, es gibt eine andere Ursache für die Verschlechterung, die nicht mit dem Glaukom zusammenhängt, oder der neuronale Schaden ist bereits so schwerwiegend, dass die Krankheit unabhängig vom IOD-Wert weiter fortschreitet.

Somit ist das primäre Offenwinkelglaukom weltweit eine der Hauptursachen für irreversible Erblindung. Die Diagnose umfasst in erster Linie die Identifizierung von Schäden am Sehnerv. Ziel der Behandlung ist es, die Gesundheit des Patienten durch minimale Eingriffe zu erhalten, um den Sehverlust zu verlangsamen und ihn lebenslang auf einem ausreichenden Niveau zu halten. Dazu muss der behandelnde Arzt das Stadium des Glaukoms, den Grad der Glaukomveränderungen und die voraussichtliche Lebenserwartung des Patienten kennen.